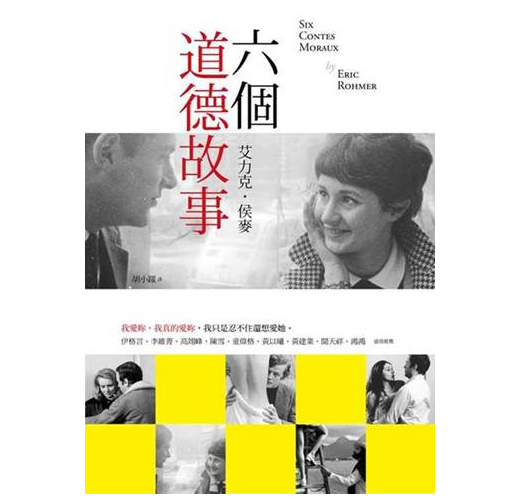

「這些『故事』之所以自稱『道德故事』,其原因之一是,

它們可以說沒有身體動作:一切都發生在敍述者的頭腦裡……

我的主人翁們有點像唐吉訶德,他們把自己當作是小說中的人物,但也許並沒有小說。」

──《六個道德故事.前言》艾力克.侯麥想要不忠誠,卻必須忠誠的「六個道德故事」---

人們總是錯誤地喝自己不喜歡的東西,接受自己不喜歡的東西,見自己不愛的人。

這可以說是最不道德的事情。

侯麥的電影致力於表現人物的內心思想狀態和矛盾衝突,用影像來揭示他們捉摸不定的情感世界。他把鏡頭對準法國的青年知識分子,細緻入微地刻畫他們的情愛困惑與糾葛,體現了法國人浪漫的天性,也反映了上個世紀六0年代(學運潮)法國知識分子對傳統和宗教束縛的抗拒。

「當敘述者正在追求一個女人時,他邂逅了另一個女人,這個女人纏住了他的注意力,直到他找回原先那個女人為止。」侯麥如此概括「六個道德故事」的主題。第一個短篇〈蒙索街的麵包店女孩〉,敘述一個大學生戀慕一個漂亮女孩,卻沒有勇氣和她搭訕,這個女孩後來突然消失了,不再於街上和他巧遇,他在相思煎熬之下,挑逗起麵包店的女店員,以排遣等候漂亮女孩出現的時光,孰料原本輕浮的態度卻引導兩人的關係走向嚴肅的愛情遊戲,就在他們約定看電影的那天,那個漂亮女孩出現了,男孩立刻決定重返她的身邊,把麵包店女孩拋在腦後。

侯麥說他是以「交響樂的六支變奏曲」的形式來構思這些「道德故事」。之後的五個短篇也在這樣的架構上更深度地演繹,例如〈莫德家的一夜〉透過兩男一女的晚餐對話,辯證宗教與愛情之間的關係,而這段從17世紀科學哲學家巴斯卡的思想激盪出的精采對話,對照以其後的情節發展,更觸探反映了人生的可能性和人與人之間的巧合。

透過戲劇化的情節設計和文學性的對白,侯麥揶揄了知識分子在夸夸其談和理性外表之下隱祕的情欲煎熬,正是侯麥典型的創作風格。「故事」中的敘述者都是男人,是心智堅強的知識分子,身體的欲望卻帶引他們往另一個方向走,他們在路上很難不受到誘惑,直到最後一刻才懸崖勒馬,回到原來的「次序」裡,侯麥筆下的三角習題,試圖印證著道德規範的顛撲不破。

【書籍特色】

1.侯麥先是一位小說家,然後才是導演。本書是侯麥執導演筒之前最重要的文學創作,六篇原創故事展現侯麥創作主題核心。

2.筆調輕鬆詼諧、情節發展明亮而引人,有莎士比亞《仲夏夜之夢》被精靈亂點鴛鴦譜的弄巧成拙的過程,最後卻能有情人終成眷屬的喜劇特質。

3.透過大量的「對話」(特別是在晚餐以及咖啡館),其中不乏犀利、幽默與機智,展現法國人好思辨的天性,「飲食與對話」造就了法國人的文化,從中盡窺其趣。

4.結構有如交響樂的六支變奏曲,內容頗似數學公式的正反合辯證,可說侯麥設計一套嚴謹的公式,將男主角們置於其中,觀看他們的心理反應和動作。這些男主角糾纏在自我本能的釋放與道德規則的制約之間。

5.刻畫人的欲望,觸及探討了偶然性、選擇權和宗教觀等等,取材借喻自17世紀巴斯卡的哲學和18世紀的寓言故事。

6.小說背景在上世紀60年代的法國,反映68年五月學運潮前後期的社會,呈現彼時不同城市之風景,以及當時人們亟欲掙脫固有包袱的心理狀態。

作者簡介:

艾力克.侯麥(Eric Rohmer)1920-2010

小說家、影評人、國際電影大師、法國新浪潮電影代表人物。在校主修古典文學,1942年起擔任文學教授,1950年在曇花一現的電影雜誌《Gazette du Cinéma》擔任編輯,1957-63年在影響力深遠的《電影筆記》雜誌擔任主編(法國新浪潮電影運動堀起的年代)。

侯麥拍攝的電影由於製作經費都不高,且從第一部作品開始即是自己作品的編劇、導演和剪接,可說是新浪潮導演中最貫徹「作者論」的導演,法國電影界稱為「最自由的導演」。作品總是充滿濃厚的文學和哲學氣味,主要有「道德故事」系列、「喜劇與箴言」系列、「四季故事」系列等等。

侯麥曾形容自己的電影在於「思想而非動作」,處理的「不是人們做些什麼,而是他們在做這些事時心中的想法」,1983年他以《沙灘上的寶蓮》拿下柏林影展「最佳導演銀熊獎」,1986年以《綠光》一片獲威尼斯影展最高榮譽「最佳影片金獅獎」及國際影評人費比西大獎。2001年,威尼斯影展評審團頒予侯麥「終身成就金獅獎」。

比起導演的身分,更早成名的是作為小說家和評論家的侯麥,小說創作有長篇《伊莉莎白的小屋》和這本短篇小說集《六個道德故事》,這六個道德故事有如剛萌芽的種子,成就侯麥日後在影壇開出的一片豐美果實。侯麥於2010年1月11日辭世,享年89歲。

譯者簡介:

胡小躍

中國作家協會會員,中國翻譯家協會專家會員。主要譯作有《加斯東.伽利瑪──半個世紀的法國出版史》、《阿爾班.蜜雪兒:一個出版人的傳奇》、《午後四點》、《黑蜘蛛》、《主人與茶屋》、《灰色的靈魂》、《母豬女郎》、《巴黎的憂鬱》、《孤獨與沉思》、《亞拉巴馬之歌》(以上為簡體版)等等。

曾獲第二屆傅雷翻譯出版獎,2002年獲法國文化部授予「文藝騎士」勳章。

各界推薦

名人推薦:

序:只有對話能觸及的高牆

文/ 高翊峰(小說家)

侯麥不可思議地是一位能以小說對話的藝術家。初以為,透過對話,展演開來的是情愛與慾。細細再讀,這本書裡兜轉流轉、遲遲才浮現出來的,是你我對下一秒情感流動的不確定性。因為一句話,愛情就可能變質,慾念就可以枯萎。令我顫慄的是,在察覺到質變的同時,我依舊不可抗地便被侯麥的安排捲走,就像我私自面對自身的情愛慾念的質變時,曾經企圖改變,終究徒然無力。雖然可以察覺這即將生成的,但之於〈蒙索街的麵包店女孩〉與〈蘇珊的愛情經歷〉,我又復原到幼獸的蜷曲。

書寫小說,要單以對話形塑人物個性,展演情節,進而在對話裡描繪人際間微妙意念輪轉,是難度極高的小說技藝,但侯麥在這《六個道德故事》裡,完全沒有阻礙地進行著。他將那些不管收集男人的、抑或收集女人的女人與男人,在幾乎只運作故事主人翁之間對話的技巧下,將他們立體起來。漸漸地,我可以看見小說人物嘴唇抿動的速度;看見他們浸入海灘的坐姿線條,以及被潮汐帶走的等待愛的眼神;甚至看見〈克萊兒的膝蓋〉主人翁在謊言裡再編織另一個謊言的那種狡猾的臉。

現在看來,這本短篇集也是對六○年代法國男性知識分子的後現代道德控訴吧。侯麥如實如誠將知識分子的生理問題,轉移成精神層面的愛慾問題。這是美麗的過度。如果這狡猾的深層底部,還有更卑微的溫柔,這美化便是輕鬆的善意,讓閱讀中的我,更能正視試圖成為一位知識分子該擁有的狡猾。也為此,我能夠再次深深相信,這樣的怨歎卑思:愛慾需要最狡猾的謊言,才足以支撐下去。

能夠駕馭小說對話堆砌出如此的高牆──不管是故事主角的對話,還是小說本體與牆之界外者的對話──都是神才能施予的天賦。對話必然流走於瑣碎與下一個瑣碎之間。大量的瑣碎,會騙出乏味的糖衣錯覺。但侯麥的小說,卻能以枯燥乏味的人,說出最動人的情愛本質:源於無止境慾念流動的不確定感。因為沒有真實的底部,只能一次次投身其中,並且等待墜落。

在〈莫德家的一夜〉一開始的描寫:「在這個故事中,我不會把什麼都講出來。其實也沒有什麼故事要講,我不過是選擇了一系列小事、瑣事、偶然發生的事情而已。這些事情在生活中多多少少都會發生,它們沒有別的意義,只是我樂意把它們寫出來而已。」之於我這種只能運作瑣碎時光、試著與時間進行小說對話的書寫者來說,這樣一段敘事,已然是一位偉大小說家的誕生序語。這樣的意識認知,使我聯想到瑞蒙.卡佛與艾莉絲.孟若這類已然佇候在世界文壇的高牆小說家。在反覆重讀的過程中,在那高與遠得讓我無法臆測牆面延伸的最深處,還會再發現什麼。無可避免地,因為侯麥已經成為侯麥,不管從有關小說、或者小說家種種的哪個界面點切入,都是無法客觀,也無能客觀的。我相信,那些分鏡畫面,確實屬於導演侯麥;然而,對話,是小說家侯麥的歸屬,也是生成導演侯麥的基石。我絲毫不感覺意外,如果這書中的侯麥沒有拍電影,他必然也是一位同等高牆地位的世界級小說家。

------各方好評推薦------

伊格言、李維菁、高翊峰、陳雪、童偉格、黃以曦、黃建業、聞天祥、鴻鴻 一致推薦

怎麼會輪到我來推薦侯麥?事實上我巴不得請侯麥來推薦我!年輕時看他的電影便為裡面誠實細膩地面對情愛的渴求與猶豫,而深深著迷。後來讀到他的小說,赫然脈洛分明,那後面其實是一雙無比睿智洞察的眼睛,點破愛的愚蠢與瘋狂,以及執迷的虛妄。

什麼是愛?我們可能永遠無法真正明瞭,有人愛了一輩子還糊里糊塗。但侯麥一開始就讓我們明白,若以尋道之心求愛,這趟旅程必定不虛此行。──鴻鴻(詩人、導演、影評人)

我不會忘記我年輕時如何在國際影展裡追逐侯麥的電影,我不會忘記我在鄉下的錄影帶店拿著梯子爬到高處翻找那鮮少人借閱的影帶,在我學習寫小說的青年時光,他的電影影響我甚多,而侯麥的小說,這些成為導演前自我訓練說故事的短篇小說,這有什麼好考慮,當然是非讀不可。──陳雪﹙小說家﹚

大量的瑣碎,會騙出乏味的糖衣錯覺。但侯麥的小說,卻能以枯燥乏味的人,說出最動人的情愛本質。我相信,那些分鏡畫面,確實屬於導演侯麥;然而,對話,是小說家侯麥的歸屬,也是生成導演侯麥的基石。如果這書中的侯麥沒有拍電影,他必然也是一位同等高牆地位的世界級小說家。──高翊峰(小說家)

真是精彩!侯麥精巧地帶出小資階級的愛情,是一段段從主道一再岔出的插曲與際遇,侯麥的愛情不是理想或概念式的純愛,他的愛情是與人生、道德連結的複雜命題。侯麥細緻犀利地描寫那份勢利、自欺、薄倖、殘忍,更擅於使用大量對白,在反反覆覆地對話與辯證之中,精緻推進展演人心曲折與幽微曖昧的轉移。

關於人性與愛情的權力、背德、世故與猜疑,侯麥具備足夠高貴的冷靜,因此能夠在作品中產生深刻的準確,在精巧的剪裁下,一種專屬侯麥的優雅風格便產生了:世故的眼睛,聰明的喟嘆,一個雋永的微笑。──李維菁(小說家)

這些書寫,源於一個誠實探索的作者意志:他既思量文字將要蛻入影像的旅程,也反省電影這「貪婪的吞噬者」,對一切文學體裁接不予回報的實況。比起昆德拉簡略宣稱電影「讓人變笨」,因此藝術性終將敗野,侯麥的小說創作,無寧更是對這看似不可修補之旅程的深情斟酌:這些故事如此暫留,讓人開啟未被影像僭越的想像,那完全可以是另一趟豐饒之旅。──童偉格(小說家)

侯麥的《六個道德故事》可能讓我們甜進心底地猛點頭,也可能意味了挑釁激怒。不管是怎樣的反應,這些小故事所邀約的深究,等著的正是一場場理性與感性的盛宴。──黃以曦(影評人)

《六個道德故事》不單只是侯麥在法國新浪潮奠立地位的第一個系列名作,在它們經過電影化手段之前,文學形式早已為後來侯麥作品的內在動作及人物心理模式,創造出重要的原型,無疑也正是打開侯麥電影之門的金鑰匙。──黃建業(台北藝術大學戲劇系專任副教授)

文學與電影,眾聲喧嘩中,只見侯麥大師以他睿智的筆觸,輕巧地畫出它們的異同。──聞天祥(影評人、台北金馬影展執行委員會執行長)

名人推薦:序:只有對話能觸及的高牆

文/ 高翊峰(小說家)

侯麥不可思議地是一位能以小說對話的藝術家。初以為,透過對話,展演開來的是情愛與慾。細細再讀,這本書裡兜轉流轉、遲遲才浮現出來的,是你我對下一秒情感流動的不確定性。因為一句話,愛情就可能變質,慾念就可以枯萎。令我顫慄的是,在察覺到質變的同時,我依舊不可抗地便被侯麥的安排捲走,就像我私自面對自身的情愛慾念的質變時,曾經企圖改變,終究徒然無力。雖然可以察覺這即將生成的,但之於〈蒙索街的麵包店女孩〉與〈蘇珊的愛情經歷〉,我又復原到幼獸的蜷曲。

...

章節試閱

第五章〈克萊兒的膝蓋〉

七月二十八日,星期二。儘管天氣不穩定,傑洛姆還是開船去了安錫:他第二天就要離開,有些重要的東西要買。船靠岸時,他在公園的一條小路上看見一對男女摟抱著走來。他認出來好像是吉爾。他拿起望遠鏡:確實是他,但那個女孩卻不是克萊兒。

回去的路上,他繞道去了W夫人的別墅。克萊兒一個人在家,她告訴他,歐荷拉出去了。傑洛姆請她提醒歐荷拉,他當晚請她去他家吃飯。他會在八點鐘過來接她。克萊兒答應一定記住,接著,猶豫片刻之後,她問他是否剛好要去安錫。

「我剛從那裡回來,」他回答說,「有什麼事嗎?」

「沒什麼事。算了。不重要。」

但看她那副焦慮的樣子,分明是在說謊。

「我可以送你去那裡,」他說,「天氣好像轉好了。」

但他們一繞過榭爾海灣,天空就陰暗了下來。起風了,濃濃的烏雲結集起來。

傑洛姆覺得該找地方躲一躲。他來到最近的碼頭,那是一段私人浮橋。他們一靠岸,驟雨就傾盆而下,雨下得又大又突然,他僅來得及用蓬布蓋住小船,而克萊兒已經跑到一個船塢裡面去躲雨了,他也跑過去和她會合。他們胡亂地在箱子上坐下。她穿著夏日洋裝,外面套著一條棉質外衣。他問她冷不冷。她說不冷。她顯得很不安。傑洛姆偷偷地看著她,又凝視了一會兒大雨,雨好像不會馬上就停住。

「即使天變好了,」他說,「我也來不及送妳到了,妳的約會泡湯了。」

她的話比平常多。她回答說,她並沒有什麼約會,只是要去吉爾家送一封信。吉爾去格勒諾伯看他的母親了。她想讓他回來就能看到信。傑洛姆指責她不該在這個她比他好一千倍的男孩身上花那麼大的力氣:

「看到一個像妳這樣可愛的女孩和那樣一個無賴在一起,我就感到心痛。況且還是妳追他!妳可以讓所有男孩都跪倒在妳的腳下:好好利用吧!」

「他很好,」克萊兒回答說,「他不像歐荷拉、媽媽、蘿拉等人那樣對你言聽計從,表示他有自己的個性。而且,你的看法對我來說一點都不重要。」

「孩子,知道吉爾今天下午在幹什麼,對妳來說一點都不重要嗎?」這種爭論使傑洛姆激動起來,「我本來不想告訴妳,但妳最好還是知道。他不在格勒諾伯,而是在安錫,身邊有一個金髮女郎,身材不太高挑……」

傑洛姆一講完他所偵探到的故事,克萊兒就嚎啕大哭起來。

傑洛姆說了幾句安慰的話,但她哭得愈來愈厲害。然後,沉默了一分鐘,只聽見哭泣聲、雨擊打在船塢頂部的聲音和遠處傳來的「隆隆」雷聲。克萊兒在上衣口袋裡找手帕,但沒找到,傑洛姆把自己的手帕遞給了她,她接過去,繼續輕輕地哭著。她的一條腿伸著,另一條腿曲著:在漆黑的地面上,她的膝蓋宛如一個明亮的岬角。傑洛姆起先一直在關注女孩的眼淚,現在低下了頭,看著她的膝蓋。他的目光沿著她的大腿和肚子往上看,然後又慢慢地往下溜。克萊兒的肚子隨著她的抽泣一顫一顫的……於是,他一個乾脆果斷的動作,把手放在了她的膝蓋尖上,並以同樣威嚴的態度,用手掌來回撫摸著它。

克萊兒沒馬上作出反應,過了一會兒才瞥了那隻手一眼。當她覺得那隻手過於大膽的時候,那隻手也許會突然停止撫摸。但這種情況沒有發生。大家保持現狀。雨勢減弱了,那隻手始終沒有離開那個地方,它在鞏固自己的成果,保持著自己的節奏。風暴停了,雨住了,克萊兒的眼淚現在差不多已經乾了,目光茫然若失。一顆淚珠沿著她的臉頰滾下來,在彩虹的映照下閃了一下,吸引了傑洛姆注意力。當淚珠流到她的嘴唇當中時,他把手從她的膝蓋上抽了回來,站起身,說:「我們回去吧!」

歐荷拉坐在一個牧場裡,面前放著一杯椴花茶,在聽傑洛姆懺悔。他承認(是那場暴風雨,是因為出發在即嗎?)當時有點不正常,非常需要一場突然而來的災難。有些比意志更加強大的東西要他說一些他不敢說的話,做一些他相信自己不敢做的事:

「她繼續哭著,想找手帕,但她沒有手帕,我把自己的手帕遞給了她,她胡亂地擦了一下眼睛,要把手帕還給我,我示意她把手帕留下。我敢確定她當時非常恨我。如果我當時想碰她,或甚至想開口,她都會大聲喊道:「別理我!」於是我就那樣待著,看著她輕輕地哭泣,十分尷尬。既高興自己試了那個動作,又感到有點噁心。我很羞愧,恨自己甚至把她弄哭了,或者是為她而感到羞愧,我覺得她應該為自己當著一個陌生人的面哭泣而感到羞愧。我感到很尷尬。

「當我感到她準備拒絕任何安慰的時候,我就更加尷尬了。如果我抓住她的手,她的肩膀,摟住她,她會受不了的……總之,她坐在我面前,尖尖的、狹窄的、光滑的、脆弱的膝蓋就在我旁邊伸手可及。我只要伸一伸手臂,就能碰到她的膝蓋。觸碰她的膝蓋是最粗暴的事,是惟一不能做的事,同時也是最容易做的事。我感到這個動作既簡單又不可能。就像你在懸崖邊上,只要邁出一步就能縱入茫茫大海,但是,即使你想這樣做,你也做不到。

我需要勇氣,妳知道,需要很大的勇氣。我在一生中從來沒有做過如此英勇的事情,至少是如此願意做的事情。這甚至是我惟一一次完成了我純粹出於自願的事情。我從來沒有這麼強烈地感覺到要做什麼事,因為必須這樣做。必須這樣做,不是嗎?我答應過妳……

於是,我把手放在她的膝蓋上,動作迅速而果斷,讓她來不及作出反應。我準確的動作搶先制止了她的反抗。她只掃了我一眼,目光冷漠,甚至帶著敵意,但她什麼都沒說。她沒有推開我的手,也沒有移開她的腿。為什麼?我不知道。我不明白。或者說,我知道,我明白。妳看,如果我用手指撫摸她,如果我試圖撫摸的她的額頭,她的頭髮,她一定會縮回去。但我的動作太出其不意了。我想,她把它當作是一種誘惑的開始,但這種誘惑並沒有發生。於是,她放心了。妳怎麼想?」

「我覺得你說得太好了。」歐荷拉說,「可惜我不會速記:不然我會把它全都記下來。現在,她在想什麼,對你會有什麼影響嗎?你們塑造了一個生動美麗的群像,你們自己怎麼想已經不重要了!」

「妳知道,」傑洛姆接著說,「我不喜歡讓女孩子哭。如果我讓她們哭了,那是因為她們需要得到教訓。我得讓她們睜開眼睛。如果我感到她有一點點震驚,我可以臉紅耳赤地把手縮回來。然而,我不但沒有使她震驚,甚至讓她感到很舒服。這個我覺得是一種引誘的動作,被她當作是一種安慰。我的內心產生了一種平靜,夾雜著一絲恐懼,害怕控制不住那一刻……」

這一切讓歐荷拉覺得非常可笑:

「你的故事很有趣,」她說,「但極其無聊。一點都沒有邪惡的成分,除非是你自以為的。」

「我覺得恰恰相反,沒有什麼比這種結果更道德的了。另一方面,我擺脫了我跟妳說過的那種誘惑:那個女孩的身體沒有再讓我想入非非。彷彿我已經擁有了她,我很滿足;另一方面,我與此同時也做了一件『好事』,想起這件好事也是我的快樂之一:我永遠地把她與那個小夥子分開了。」

「她會遇到一個更壞的男孩。」

「不會,我不這麼想。她有了武器,她懂得防衛了。」

「讓我感到有趣的是,你忍受不了一個女人從你眼皮底下溜走。」

「我完全允許女人們從我眼皮底下溜走,比如說妳。」

「我不參加遊戲。」

「我要指責妳的正是這一點。對妳來說,我不過是一個試驗品,而妳對我來說卻是一個非常好的朋友。而且,我所做的一切,我是出於對你的友誼才做的,這一點妳很清楚。」

「追蘿拉是為了我?摸克萊兒也是為了我?……我希望呂珊不是為了我吧!」

「好了,妳不會相信的。但如果妳不在那裡,什麼事都不會發生,哪怕我以這種或那種方式認識了那兩個女孩。所以,不會再發生任何事了,因為妳不會再在那裡。由於妳,我達到了快樂的頂點,我再也不希望發生什麼。我滿足了。」

「呂珊呢?」

「啊,呂珊。妳又提起她了!好吧,以後的一切將全為了呂珊。剩下的一切,其他女孩,全都一掃而光,永遠消失。妳真是個魔術師!」

「難道你還懷疑嗎?」

「當然不。如果不是這樣,我不會那麼不小心地讓妳掌握我的命運。」

第五章〈克萊兒的膝蓋〉

七月二十八日,星期二。儘管天氣不穩定,傑洛姆還是開船去了安錫:他第二天就要離開,有些重要的東西要買。船靠岸時,他在公園的一條小路上看見一對男女摟抱著走來。他認出來好像是吉爾。他拿起望遠鏡:確實是他,但那個女孩卻不是克萊兒。

回去的路上,他繞道去了W夫人的別墅。克萊兒一個人在家,她告訴他,歐荷拉出去了。傑洛姆請她提醒歐荷拉,他當晚請她去他家吃飯。他會在八點鐘過來接她。克萊兒答應一定記住,接著,猶豫片刻之後,她問他是否剛好要去安錫。

「我剛從那裡回來,」他回答說,「有什麼...

目錄

推薦序一: 只有對話能觸及的高牆 高翊峰

推薦序二: 從「我」到「我」:《六個道德故事》的道德旅程與戰爭 黃以曦

前言 侯麥

一、蒙索街的麵包店女孩

二、蘇珊的愛情經歷

三、莫德家的一夜

四、收集男人的女人

五、克萊兒的膝蓋

六、午後的愛情

〔譯後記〕 胡小躍

推薦序一: 只有對話能觸及的高牆 高翊峰

推薦序二: 從「我」到「我」:《六個道德故事》的道德旅程與戰爭 黃以曦

前言 侯麥

一、蒙索街的麵包店女孩

二、蘇珊的愛情經歷

三、莫德家的一夜

四、收集男人的女人

五、克萊兒的膝蓋

六、午後的愛情

〔譯後記〕 胡小躍

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。