一個叫「香港」的女生,與她風華絕代的青春。

見證過80年代香港長達十年的風華萬千,你就知道那看似冷掉的舞台不會真的被撤下,因為哪裡都不會再有另一個張國榮與梅艷芳,他們是香港的骨子與香港的魂,一個如天人,一個如土地般的存在,打不死的香港精神!最美的通常是掙脫於貧瘠的命運,香港這女人踩著自己殖民的宿命,百變於她的生存意志,香港的演藝圈不單是產業,而是他們的託身,而這樣的意志,我們有嗎?

那裏曾經歌舞昇平,年輕人穿著比畫報上模特兒還流行的衣服,新的舊的各自盎然,那真是個出落如美女樣的城市,強悍又驕傲的腰桿挺直。97年回歸時,你看著他們電影《今年煙花特別多》,只覺得那原本彷似灰姑娘誤進了好人家的章節,回歸後是否要走進故事的另一篇章?但鑲鑽的高跟鞋估計會被暫時脫下,我們暗自揣測這被叫東方之珠的「女孩」之後要換上什麼樣的平底鞋子?但當下沒有想特別多,因為「馬照跑、舞照跳。」的回音還在,時代自會拖著如我們牛馬似的走一程才醒。

|

| |

|

|

|

|

|

張國榮走後,光輝時代拉下了它的簾幕。

但張國榮的死不同,那是某個「好時光」就此不回眸了,張國榮死的2003年,香港還是美的,只是曾衝上了天的演藝產業大幅衰退、股災連連、房市重挫,人們對未來有點徬徨著,聽講起「港星」,亞洲群眾不再眼睛發光。之前2002年電影《金雞》以一特種行業女郎的精明眼目,看盡浮沉興衰,既好笑又蒼涼,當時人們還在盡可能自嘲著,伴著麻將聲囫圇安眠。隔年,人們稱的「哥哥」張國榮墜樓死亡,彷彿有雙手一把拉下了那光輝的舞台簾幕,從此繁華落盡。

如果「香港」真如世界眾人所形容,是個明珠般女子之城,那「哥哥」張國榮則曾是她頭上最美的那個冠冕,他每個下腰、每個回眸、每個明著不說的情感翻騰,都拖著餘韻。他是身段極美的、是雌雄莫辨的,他有清冷也有媚態,他在青春最壯盛時就訴說著凋零,彷彿天性使然的花開與謝,你從此知道他有股仙氣,抹上再濃的胭脂,即使在銀幕上哭花了,這世界都無法染指他所有經手過的角色,因為太過純粹了,你見識了那傾倒眾生的是甚麼魅力,也見識了一代名角的誕生與殞落。

|

|

|

|

|

|

|

|

梅艷芳不是最美,但是香港的一縷香魂

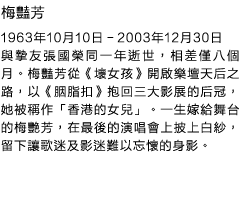

而同被視為香港傳奇的梅艷芳在同年年底死,意義又是不同,她一向像香港鐵打的生存意志,從小歌女到一人就是舞台的強大魅影,那股生命意志,像是香港的魂一樣,在卑微的處境有她的傲骨與自信,她死了,就花化為水土般堅韌,香港那一縷香魂不是絕美,但是頑強的女性意志,梅艷芳幾乎是她的影子。

那個像天人一樣的,還是土地一樣頑強的人都走了。只有香港才能生出這樣的藝人,彈丸之地,生存沒甚麼好囉嗦,於是他們的姿態都是打滾的,沾了眾人的營生氣息,成了他們同胞被最小化的最大出口。

|

|

|

|

|

|

|

|

什麼是風華絕代?就是解放了歌迷於自由中。

若你曾經過80年代,就很難忽略掉當時五光十色的香港熱潮,彷彿目睹了流金歲月般,因其存在感太過強烈了。難忘那些曾卯足全力在寸土寸金的競爭中,曾在舞台上開出大片燎原花火的演出,包括四大天王,都是一股生存意志。

「顛倒眾生、吹灰不費,收你做我的迷。」張國榮與梅艷芳曾一起在舞台上這樣唱著〈芳華絕代〉,沒想到那「收」也將我們自偽善的禮教方陣中給「放」出來,我們等著在台下全然的他們被收服。

80年代初,這兩個人像來造反似的,顛倒眾生,讓我們的感官紛紛投了降,那時是把我們眼目都關起來長大的時代,然而感官一旦被攻陷,整個心才就此飛了起來。梅艷芳如平地雷般紅的時候,是1984年,我高中的時候,她不是香港最美的女星,男孩們記掛的是翁美玲,另一批女孩追尋著菊池桃子,那些溫潤芳香的美,她們笑起來一甜,彷彿歲月就灑點糖霜,好過一些。

但梅艷芳卻迷倒了我們台灣這些女校的學生們,還有一票不甘被教官束縛的男孩們,那時是解嚴前後,叛逆都不能言說的時代,只能拿裙子長短與褲子修改來做點出氣抵抗,但一首〈壞女孩〉見她一身披掛著異國氣味,褲腳一跨的稱王廢后的,「怎麼這麼敢啊?」她敢詮釋自己身體的霸氣,在亞洲歌壇極為罕見。當你無法被人定義這人的美或醜時,她就自由了,見她豁出去的花紅柳綠地都任性畫上了臉,歌聲氣味異常挑釁又澎湃深情,打破女孩非清純即妖豔的兩極。

梅艷芳好似從異次元來的女孩救星,打翻了調色盤、錯亂所以配搭規矩,成為非討好他人而打扮的華語第一人,以服裝造型創造出全新審美的霸道自信,我們迷惑且嚮往,終於可以翻轉與改寫自己的身體符號,梅艷芳成就了當年女生的革命,在那骨子裡仍封建保守的香港,生出一朵妖花來。

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

冷冷的世道 開出強大的生命力

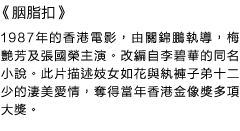

那不甘平凡的香氣太過濃郁了,在那拔尖金亮的上環世界,我當時常讀著香港作家亦舒的《喜寶》,亦舒總冷眼看上環經濟裡有吃人的野蠻,筆下粉嫩女孩們學得精學刁鑽,人的情感順手稱斤兩,換把蔥都不值的蒼涼,轉頭又見這梅艷芳演了《胭脂扣》,她是戲中的名妓,與張國榮飾演的十二少纏綿話終身,十二少終究負了她,名妓那抹必須的淡然跟台灣被負時的苦情演出大不同,梅艷芳的名妓是任著再深的情,就這把身子像被吃乾了一樣安靜著,台灣的旦角總演為自己不值,但她的角色是如此淡漠於世態,習慣於命運的磨損。

從此愛上了香港冷水幽幽的世界,人鐵著心要活要鑽營,又壓抑著那深不見底的情感,試問誰會給你熱鬧又溫情人間呢?只有台灣戲劇主角能以自我中心,哭到人煩膩,香港戲劇中主角的命運是任誰都是配角人生,只夠配飯吃的溫度。

於是那冷底子會生艷紅,香港當時藝人美得猖狂,你看張國榮是種支著頭,老情調混著前衛裝扮的美,演什麼自有股風雅情調,彷彿生錯了日子,走錯了時空,他的美在於顯出了周遭的混亂,那唯營生是問的國際大港城市,因這人的纖細矜貴之美,反顯出那地方本質窮山惡水的求生力道,周遭庸碌浮生都妄動了起來,唯獨他從《倩女幽魂》《阿飛正傳》中走出,讓再匆忙的香港都為他駐足,那感性演出足以壓住了時間,成了一種安魂的夢境之美。

這就是百年一遇的藝人氣質了,那時除了他,還有早逝的創作才子陳百強,兩人都長得好看,演與歌都自有一股閒定之氣,演繹情緒都如蟬翼細微入神,那兩人真有著大戶人家的氣蘊。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

香港人演技的高度 在於她們吃足人間煙火味。

當時香港紅男綠女,吃足了生活煙火,於是在電影《阿飛正傳》中,張國榮演的旭仔對鏡獨舞戲與攬鏡自梳的戲,生不安穩、充滿孤獨與自嘲的美麗男孩、《胭脂扣》被家族綁死靈魂的憔悴、《東邪西毒》對人生荒誕不羈的諷刺,他的戲不張狂,一點點洩漏,從身形、動作、眼神,鋪天蓋地的讓你也活進那氣氛裡,那人人要強、金錢發燒的80年代,他這樣一種積極的頹靡氣味,簡直美得生苔,在那些相連到天邊的高級大樓裡,你因此有了喘息。

香港的藝人懂得演人生如三寶飯的民生滋味,無論是周星馳,還是梁朝偉、劉德華,即使成了國際巨星,一開鏡,仍是活在快餐車上的歹命,香港訓練班磨人傲氣,誰都知道際遇輾人,有油煙味的小人物人生最不好演,那細節沒有歷練演不來,但他們隨時都準備好,至少我在港星熱潮時看到的是如此,幾乎都有練家子的功力,平常為雜誌拍照,除雜誌社準備好服裝外,他們會自備一大箱當季服飾搭配備用,像是武器一整排上膛一樣,立時裝配出一個時尚藝人的模樣,你看那精準,對時尚不是迷戀,而是知道藝人本身就是個蒙太奇,必須隨時組裝上線,與我們演藝圈跟著與嗅聞時尚走全然不同。

他們是精於生存,於是時尚為其所用,而非由時尚帶出風向,港星的紅磡舞台總是有高度又精彩就是這原因,時尚是因人而異的行動藝術,因此他們的台子征服人心,他們能駕馭所有拚貼在身上的各種道具與東西。

更遑論梅艷芳與張國榮,舞台是他們的國度,歌迷入境,張國榮當年細著腰隻、足蹬高跟鞋唱歌,而梅艷芳則搗亂所有衣櫃思考,讓閨女與浪女的元素混搭於一身,所有身分與標籤在他們身上全被搞亂,衝破了性別思維,更可喜的是,他們在演出上更像個赤子一樣,連年齡這扇大門都被霸氣踢開,沒有界線的自由,從他們身上完整實現。

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

打不死的香港精神寓於表演中

從80年代到90年代,我們歌迷們曾以為以後真的可以跟著他們這樣自由著,身體可以是個語彙,誰也無法一眼辨識我們,然而那樣的美,也會隨著物換星移而變遷,後來我們長大之後才發現,那是個文化,當張國榮演《霸王別姬》時,誰也無法否認他演的程蝶衣是個藝術成就,不僅呈現了那角色的悲劇,亦成就了悲劇本身的美,生命的憔悴、無窮盡的問號,他將角色中的「我是誰?我要追尋什麼?我在這亂世中能擁有的存在是什麼?」那角色如此立體,是因為那靈魂也被提煉出來了質問他人的人生。

一個好的演出,像雨落入乾涸的田一樣,那角色從此活進觀眾裡,完成了悲劇的藝術價值。

而梅艷芳最後的舞台演出,她穿著新嫁衣般的禮服,是自身期望,也是對這世界最後微笑的祝福。

香港是什麼?近年香港電影都說了,無論是《殭屍》《踏血尋梅》,還是最近的《失眠》,無論被殖民多少年,無論命運多不由己,那最強大的生命力還在那裏,她不像台灣目前尚能僥倖偏安於一角,她的命運是向她直著來的,就算意志曾被輾碎,但這兩年香港電影還是振作了起來,就算七零八落的就是要讓你記得這只有香港人拍得出的傲骨、多慶幸曾經歷有張國榮與梅艷芳的時代,看著他們光輝榮耀、看著他們藉著風情來表達萬種不服,也看著他們不會消失,那兩人是香港是骨子、香港的靈魂,好或壞都穿著鋼鐵與錦繡,處處是舞台,你有自由與尊嚴的可能。

「收你做我的迷。」這不是玩笑話,我始終認定了你們。

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|