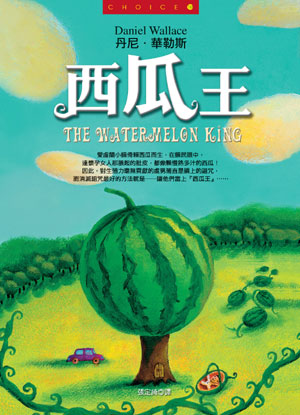

電影『大智若魚』暢銷原著作者最新奇想傑作!『西瓜王』是一個男人畢生最難得的榮幸,也是最大的恥辱! 愛虛蘭小鎮倚賴西瓜而生,在鎮民眼中,連懷孕女人那脹起的肚皮,都像顆慢熟多汁的西瓜!因此,對生殖力毫無貢獻的處男簡直是鎮上的詛咒,而消滅詛咒最好的方法就是──讓他們當上『西瓜王』……歡迎來到全世界的西瓜之都──愛虛蘭,這裡的西瓜馳名世界,無與匹敵!愛虛蘭人圍繞著西瓜而生活,並每年舉辦獨一無二的『西瓜節』,以庇佑鎮上農產豐收,人民安樂。西瓜節的重頭好戲就是選出『西瓜王』,即該年度鎮上年紀最大的處男。一旦被選為西瓜

作者簡介:

丹尼.華勒斯 備受矚目的美國新生代小說家。生於阿拉巴馬州伯明罕市。他的才華洋溢,作品散見於全美各大雜誌,同時也是一位傑出的插畫家。他的第一本小說《大魚老爸》被翻譯成中文、德文、西班牙文、義大利文、日文等多國語文,並由大導演提姆.波頓改拍成電影『大智若魚』,叫好叫座。第二本作品《快轉.倒轉.上天堂》亦為廣受歡迎的暢銷書。華勒斯目前與其子亨利定居在北卡羅萊納州的教堂山。作者官方網站 http://danielwallace.org/『大智若魚』,叫好叫座。

譯者簡介:

張定綺

台大外文系研究所碩士,美國哥倫比亞大學東亞研究所、西雅圖華盛頓大學比較文學研究所研究。曾任『美國新聞與世界報導』中文版資深編輯、輔仁大學翻譯研究所筆譯組召集人,曾任職中國時報人間副刊。譯著甚豐,屢獲新聞局評鑑為優良中譯作品。

章節試閱

下了高速公路幾哩,小鎮已經在望,屋頂和教堂的塔尖露出在長長一排濃密的松林之後。一座空心磚砌的廢棄加油站,顯得老舊、荒涼,加油機生了鏽,變成褐色,孤伶伶站在市鎮邊緣,野草從龜裂的混凝土縫隙裡鑽出來,已然把它當作土壤。加油站的大門早已拆掉,雖然陽光燦爛,室內卻很黝暗,而且有點陰森,所有家具裝潢都拆得精光,只剩四面牆。我試著想像十九年前,她第一天來此,在這個加油站停車,停靠在加油機旁,等候某個身穿油膩工人裝的鄉下老粗,拿塊骯髒的橘色抹布擦擦手,擋著玻璃反射的強光迎上前來。她的頭髮該是赤褐色,用絲巾束在腦後,她的眼睛是綠色的,臉上長著少許雀斑。她的微笑──有人告訴過我,那是她最動人的特徵──想必曾為那個男人綻放。但這些影像一閃即逝。我真的不瞭解當年的她,無法在腦海裡確切重現她的模樣。

姑且假設她趁他加油的時候走下車,繞到加油站後面的女廁所。這兒也沒了門,只有馬桶、褪色的鏡子和洗臉盆。設想她的臉曾經反射在這面鏡子裡,就跟現在我的臉一樣,感覺真奇怪。如果鏡子有記憶,而且能叫出從前儲存的畫面,我就可以拿自己的臉跟她對照,比較兩者多相似,哪些地方一樣,哪些地方不一樣。頭髮、嘴巴、眼睛、下巴。但即使不做這種比較,我也看得出相似之處:我們都對即將發生什麼事一無所知。

『嗨,我叫露西•萊德。』她對鏡子裡的自己說。或露出她的招牌笑容,聳起肩膀,『露西•萊德。哈囉。』

我看著自己。我說:『嗨,你好。我叫湯瑪斯。』鏡子舊到照不出什麼東西。比一塊白鐵皮好不到哪裡去,真的,我幾乎看不出自己的長相。白臉、褐髮、綠眼睛。嘴巴、鼻子、耳朵的比例,充其量可說是正常。中等身材。美國人,十八歲,走路微跛。跟鄉下空氣一樣平凡。

我繞到位於加油站前方的電話亭──這種電話亭現在已經找不到了──長方形的玻璃盒,超人換裝用的那種。裡面的電話居然還能用。轉盤撥號。我打給安娜。

『好啦,』我道,『看來我差不多到地頭了。』

『你從加油站打來的?』

『應該說殘餘的加油站,』我道,『它已經不營業了。』

『滄海桑田,嗯?』她道。『十八年了。』

我想到通往我們農場的那條路,一度那一帶除了樹什麼也沒有,那是在所謂的『開發』之前,這兒的發展卻正好相反:樹木都長回來了。我猜再過一陣子,就再也找不到什麼足以顯示加油站曾經存在過的東西。

我說:『我想我該到鎮上去。』

『我想你是應該。』她道。

小鎮就在山坡上,但現在看起來很遠。在長得很高的野草叢中,我看到一塊殘留的老招牌,原本鮮豔的紅、綠、黑油漆,已經破舊褪色,歪向一邊。上面寫著:歡迎光臨愛虛蘭,世界西瓜之都!

『所以,』我道,『再告訴我一次。』

『告訴你什麼?』

『我做這件事的原因。』我覺得口乾,腦子裡聽見自己心跳的聲音。

『因為男子漢都這麼做,』她道,『他要踏上旅程。』

『他為什麼那麼做?』

『找尋自我。』她道。

『我是男子漢。』我道。

『沒錯,』她道,『你是男子漢。』

『所有妳告訴我的那些事,』我道,『關於我母親在愛虛蘭那兒的遭遇,都是真的?』

『是的。』她道。『很瘋狂,但確實是真的。不過那都是很久以前的事了,湯瑪斯。一切都改變了。我確定。』

『當然。』我道。

我覺得像一個晚了十八年才奉命偵辦一件破不了的懸案的偵探。安娜和我想出來的計畫是這樣的:四處看看,找人聊聊,問幾個問題。借問,是的,午安,請問妳聽過露西•萊德這名字嗎?是的,夫人,沒錯:萊德。我們知道她在母親去世後離開伯明罕地區,託庇於父親,他『雇用』她(似乎是照顧沒什麼出路的女兒的權宜之計)巡視他位於本州的幾筆房地產;因為執行這項工作,她於是在愛虛蘭長住下來,最後死在這裡。是的,夫人:人長得很漂亮,據我聽說是如此。謝謝妳。非常謝謝。哦,還有一件事,夫人。順便請問一下:還聽說她去世那天,生下一個孩子,是兒子,取名湯瑪斯。湯瑪斯•萊德。其實我要找的人是他。是的,夫人。

如果妳看到他,請通知我。

西瓜王的故事

他們說,我聽。我站在那兒,覺得不可思議。每個人都有個故事,每個故事都有點不一樣,唯獨這個故事不論從誰口裡講出來卻是千篇一律。這就是西瓜王的故事,古老得早在記錄它的文字創造出來之前就已存在。早在這個城鎮和建立城鎮的人存在之前,它已出現,甚至比在那些人之前就已生活在這裡的印地安人更早。這故事藉由最古代的男人女人發明的聲音一代代傳承下來,來到這兒的人學會那種語言,現在也仍然用他們自己的聲音說那種語言,就像這樣:

很久很久以前,就在這個太陽底下、這片田野中間,我們的世界滿滿都是西瓜。隨便向哪個方向望去都是西瓜。走路免不了會踩到西瓜。這些西瓜沒人栽培,全是自己長出來的。據說瓜藤就在你眼前生長,你可以看著它移動,沿著地面向前爬,好像要把什麼東西抓住似的,西瓜的果實當著你的面像氣球一樣慢慢膨脹,有些長得好大,巨大到把瓜瓤掏空,小孩可以站在瓜皮裡頭。

每逢生長的旺季,空氣又熱又潮,所有的人一覺醒來,就發現房子被藤蔓包圍,不只一家的嬰孩因為鋪著毯子,睡在收成特別豐碩的土地旁而窒息死亡。所幸大多數人並未受傷害。早晨把纏在房子上的藤蔓斬斷,或把纏在足踝周圍的藤鬚扯斷,都不是難事。

當然這是古早的事了。奇誕的豐收沒有延續到現在。沒有人知道緣故。就在我們語焉不詳的歷史的某一階段,西瓜變成跟所有其他作物一樣需要種植和收成,然後賣到遠方的城市。就這樣,愛虛蘭的西瓜因個頭碩大、滋味甘美,馳名世界,無與匹敵,大家公認這塊小地方以某種神秘的方式受到神明的福佑,這是一位獨特的神明,專屬於我們。西瓜是這位神明賜下的禮物,敬拜西瓜也就是敬拜神明,所以打從開天闢地,在地方耆老護持下舉辦慶典遂成為一年一度的盛事,照例在西瓜採收前舉行。

西瓜節以千百種方式讚美西瓜:唱歌,繪製大型壁畫,種出最大西瓜的人無分男女,來到全體鎮民面前接受表揚。

但最受讚美的還是本鎮不可思議、無從解釋、與生俱來的生殖力。造就這偉大奧妙的,當然土壤和陽光最得力,但第一步工作卻沒什麼神秘可言:撒下西瓜子,讓它生長。生殖力──最重要的一環。少了它,我們就跟其他城鎮無差別。

既然本鎮的未來跟西瓜的未來彷彿糾纏在一起,咱們心目中,西瓜的種子也就等同於小孩的種子,男孩長成農夫,女孩長成照顧農夫的女人,誰也不比誰高,誰也不比誰低。這些男人和女人照著他們之前耕耘這片土地的列祖列宗一樣過活。說真的,瞧瞧那些懷了小生命的女人,逐漸膨脹的肚皮像什麼就知道了。

因為如此,男性童貞被認為是本鎮的詛咒。男人若在成年後仍保持處子之身,公認會對本鎮的繁榮構成威脅,所以每年必定要挑一個男人出來加以治療。這是跟所有犧牲儀式一樣的犧牲。用作祭品的就是他的童貞。

這個男人由一個住在沼澤裡的老太婆負責挑選,她只要看進男人的眼睛,或湊上去聞一下他的身體,就會知道。童男不是個完整的人,長時間看著他,就能把他像玻璃一樣看穿。老太婆專會看這種東西。

村裡的男人都要來接受檢查,還沒跟女人好過的男人之中年紀最大的,會被揀選出來。慶典將近尾聲,日落時分,他坐一輛手推車,來到全鎮面前。他就是西瓜王。王冠是片挖空的西瓜皮;權杖是一枝枯乾的西瓜藤。鎮民圍觀,用笑聲為他歡呼。然後太陽西沉,他的四周生起一圈火,鎮民慢慢聚集在火圈周圍。

男人獨自一個站在火圈裡,等待。

這時三個挑選出來的女人,身穿簡單的白色棉布長袍,悄悄跑到遠處原野裡的一座小木屋去。木屋中間有一籃洗淨、曬乾的西瓜子,一粒粒又乾又硬像小石頭。只有一粒瓜子是金的。每個女人都伸手到籃子裡抓一把瓜子,然後攤開手掌給大家看,拿到金瓜子的女人要獨自離開,穿過火圈。然後她牽起男人的手,兩人一塊兒到田野裡,遠離我們,男人要在明亮的月光底下,把他的種子撒進她的身體;事後她要親口在我們大家面前證實此事。這樣,本鎮的未來和賴以維生的收成就又得到一年的保障,從那天開始的一整年,以這種方式交出自己生平第一次的男人,就被奉為西瓜王,受人尊敬。

如果該犧牲處男的時候沒有犧牲,賜給我們的禮物就會被褫奪,我們的收成會在無情烈日下萎縮,我們也不再存在。

事情便是如此,且向來如此,甚至早在記錄這件事的文字創造出來之前即是如此。

下了高速公路幾哩,小鎮已經在望,屋頂和教堂的塔尖露出在長長一排濃密的松林之後。一座空心磚砌的廢棄加油站,顯得老舊、荒涼,加油機生了鏽,變成褐色,孤伶伶站在市鎮邊緣,野草從龜裂的混凝土縫隙裡鑽出來,已然把它當作土壤。加油站的大門早已拆掉,雖然陽光燦爛,室內卻很黝暗,而且有點陰森,所有家具裝潢都拆得精光,只剩四面牆。我試著想像十九年前,她第一天來此,在這個加油站停車,停靠在加油機旁,等候某個身穿油膩工人裝的鄉下老粗,拿塊骯髒的橘色抹布擦擦手,擋著玻璃反射的強光迎上前來。她的頭髮該是赤褐色,用絲巾束在...