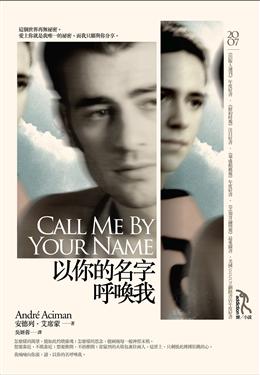

這個世界再無祕密。愛上你就是我唯一的祕密,而我只願與你分享。

怎麼樣的渴望,能如此灼燒靈魂;怎麼樣的思念,能刺痛每一根神經末稍,

想要靠近,不敢靠近;想要推開,不捨推開;

當猛烈的火焰包裹住兩人,這世上,只剩彼此搏搏狂跳的心。

我喃喃向你說:請,以你的名字呼喚我。

義大利里維埃拉這年的夏天,比過往十五年還要炫目。

突如其來又猛烈的愛,彷彿林中奔出的獸,攫住少年與那人的身與心。

關係的曖昧、情欲的流動、對彼此的著迷、猶疑、試探,在焦躁不安的夏日裡形成一股令人恐懼卻又執著不放的暗流。

從兩人靈魂深處萌發出來的,是一段僅僅為時六週的愛情故事,以及為一生留下印記的經驗,因為他們在里維埃拉與羅馬悶熱夜晚裡發現的,是此生恐怕再也無法尋得的東西:完全的親密關係。

安德列.艾席蒙針對人的激情,寫出坦白、不濫情、令人心碎的悲歌,精明捕捉到伴隨吸引力而生的心機,這一點少有人能出其右。《以你的名字呼喚我》明察秋毫、字字見骨、令人難忘。

章節試閱

「回頭再說!」那字眼、那聲音、那態度。

過去我從來沒聽過任何人用「回頭再說」這句話道別。聽起來刺耳、簡慢、輕蔑,語氣中隱藏冷淡,感覺說話的人或許不情願再見到你或收到你的音信。

這是我關於他的第一個記憶,至今依稀可聞。回頭再說!

閉上眼睛,說出這一句,我彷彿回到多年前的義大利:我順著林蔭車道走,看見他走下計程車,身上是件寬鬆的藍襯衫,胸口大敞,戴著太陽眼鏡、一頂草帽,露出大片肌膚;下一刻,他跟我握手,把背包交給我,從計程車後車廂裡拿出手提箱,問我父親是否在家。

一切或許始於那個地方、那個當下:那件襯衫、捲起的衣袖、渾圓的腳後跟在磨損的布面草底涼鞋滑進滑出的樣子、急著試探通往我們家礫石道熱騰騰的溫度,邁開的每一步伐彷彿問著「哪條路通往海邊」?

今年夏天的住客。又一個討厭鬼。

接著,背對計程車的他幾乎不加思索地揮揮空著的那隻手,朝車上另一位或許是從車站分租一輛車過來的乘客吐出一句漫不經心的「回頭再說」。沒加上名字、沒有緩和告別時那股混亂氣氛的俏皮話,什麼都沒有。他那簡短的道別顯得快活、唐突、乾脆——隨你怎麼說,他才不在乎。

看著吧,到時候他也會這樣跟我們道別。用一個粗聲粗氣又馬虎的「回頭再說」!

*

為了指導年輕學人修改論文,我父母年年接待夏季住客。每年夏天有六週,我必須騰出臥房,搬進位於同一條走廊、那間祖父住過、窄小得多的鄰室。冬天的幾個月裡,當我們暫離別墅住在市區,那個閣樓的小房間就成了臨時的工具間、儲藏室,謠傳與我同名的長眠祖父仍在裡頭磨牙。夏季住客毋需支付任何費用,基本上能夠隨心所欲使用屋內的設施,只要每天花一個鐘頭左右幫父親處理信件和文書即可。他們最後往往成了這個家的一分子。連續接待了十五年,如今不只是耶誕節前後,一年到頭,明信片或禮物如雪片般飛來。寄東西來的人宛如我們家的一分子,每次來到歐洲,總會帶著家人特地造訪B城幾日,到曾經短暫落腳的地方來趟懷舊之旅。

*

一切或許始於他抵達不久後某一次磨人的午餐。當時他坐在我隔壁,我總算注意到儘管那年夏天他在西西里島短暫逗留時曬得有些黑,但他掌心的顏色和他腳底、喉嚨、前臂內側一般白皙柔軟,幾乎是淡粉色,像蜥蜴腹部一樣光亮平滑。私密、純潔、青澀,就像運動員臉上的紅暈,像暴風雨夜的黎明曙光,透露了一些我完全不需要去問的事。

*

又或者一切始於海邊。或在網球場上。或就在他剛到的第一天,我們第一次並肩同行,我依吩咐為他介紹房子和周邊地區。走著走著,我總算帶他深入到偏僻區那塊彷彿沒有盡頭的空地,通過那道古老的鍛鐵金屬門,往曾經連接B城與N城、如今已然棄置的鐵軌走去。「附近有廢棄火車站嗎?」他眼光投向灼熱太陽下樹林的另一頭,或許是想對屋主的兒子提出恰到好處的問題。「沒有,附近從來就沒有火車站。火車只是隨叫隨停。」他對火車感到好奇,因為鐵軌看起來那麼窄。是有皇家標誌的雙節無頂貨車,我解釋道。現在是吉普賽人住在裡面。打從我母親少女時期到這兒來避暑,他們就住在那裡,還把兩節脫軌的貨車往更遠的內陸拖。我問他想看嗎?「回頭再說。或許吧。」有禮的冷淡,彷彿他識破我錯用熱情去討好他,還立刻把我推開。

此舉刺痛了我。

*

但一切的開始也可能比我想的要晚了許多,在我渾然不覺的時候。你看見某個人,但你其實沒把他看進眼裡,他在幕後準備粉墨登場;或者你注意到他了,可是沒有感動,沒有「火花」,甚至在你意識到某個存在或有什麼困擾你之前,你所擁有的六個星期就快成為過去,而他若非已經不在,就是即將離開。基本上你正忙亂地要去接受些「什麼」,這個「什麼」在你不知情的狀況下,當著你的面醞釀了數週,而且帶有所有你不得不說出我想要的徵候。我們會問自己:怎麼沒能早點明白?

*

白天我不常待在自己的房間裡。過去幾年夏天的白日,我習慣占用後花園泳池邊一張有陽傘的圓桌。前一位夏天住客帕弗喜歡在房裡工作,偶爾才走到陽臺看看海或抽根菸;在他之前的梅納也在自己房間工作。奧利佛喜歡有個伴,起初他和我共用桌子,最後卻漸漸喜歡在草地上鋪一條大床單躺在上面,兩邊放著他零散的手稿,還有他喜歡稱為「東西」的用品:檸檬茶、防曬乳液、書、布面草底涼鞋、太陽眼鏡、彩色筆和音樂;他戴著耳機聽音樂,除非他先開口,否則聽不到別人對他說話。有些早上,我帶樂譜或其他書到樓下,他已穿著紅色或黃色的泳褲,汗涔涔地在太陽底下躺成大字形。我們慢跑或游泳回來後,早餐已經等著了。後來他習慣把「東西」留在草地上,人躺在鋪了磁磚的游泳池畔。他稱游泳池畔為「天堂」,「這兒是天堂」的簡稱,因為午餐後他常說「現在我要上天堂」,然後補上一句「去曬太陽了」,當作拉丁學者的圈內笑話。每次他躺在游泳池畔同一個地方,我們便取笑他花無數個鐘頭泡在防曬乳液裡。「你今天早上在天堂待了多久?」母親問道。「整整兩個鐘頭。不過下午我打算早點回去,曬久一點。」上天堂的門階也意謂躺在游泳池畔,一腳泡在水裡,戴上耳機,臉上覆著草帽。

這是一個沒有缺憾的人。我無法了解這種感覺。我羨慕他。

「奧利佛,你睡著了?」游泳池的空氣變得愈來愈遲滯安靜逼人的時候,我會問他。

沉默。

接著傳來他的回答,幾乎像嘆氣,渾身沒有一塊肌肉運動。「對。」

「抱歉。」

他那泡在水裡的腳——我原本能親吻每一根腳趾頭,吻他的腳踝和膝蓋。他拿帽子遮住臉時,我盯著他泳褲看的頻率多高?他不可能知道我在看什麼。

或者,我問:「奧利佛,你睡著了?」

長長的沉默。

「沒有,在思考。」

「思考什麼?」

他動動腳趾輕輕打水。

「思考海德格對赫拉克利特斯某段文字的詮釋。」

或者,我不練習吉他,他也不聽耳機的時候,依舊用草帽遮住臉的他會突然打破沉默。

「艾里歐。」

「什麼事?」

「你在做什麼?」

「讀書。」

「你才沒有呢。」

「不然,在思考。」

「思考什麼?」

我好想告訴他。

「私事。」我回答。

「所以你不告訴我?」

「所以我不告訴你。」

「所以他不告訴我。」他重複,看起來憂心忡忡,彷彿向某個人解釋我的事。

我多麼喜歡他那樣重複我自己剛剛重複過的話。這讓我想起一個愛撫,或一個姿勢。第一次發生完全是偶然,第二次卻變成刻意為之,第三次更是如此。我也因此想起瑪法達每天早上怎麼替我鋪床:先把被單蓋在毛毯上,然後反折塞入毛毯上的枕頭下方,最後再覆上床罩——塞在這層層疊疊裡的,是既虔誠又縱容的某個東西的象徵,就像激情剎那的默許。

那些午後的沉默總是輕鬆而不唐突。

「我不告訴你。」我說。

「那我要回去睡覺了。」他說。

我心裡小鹿亂撞。他肯定知道。

再度完全沉默。過了一會兒……

「這兒是天堂。」

接下來至少一小時,我不會再聽到他說一個字。

人生中最教我喜愛的,是他趴在地上圈點他每天早晨從B城的譯者蜜拉妮太太那兒拿來的文稿,我坐在我的桌邊細讀改編譜。

他偶爾拿下耳機,打破漫長悶熱夏日早晨那種難耐的沉默說:「你聽聽這個……你聽聽這段蠢話。」然後大聲朗讀,不願相信這是幾個月前自己寫下的句子。

「你覺得有道理嗎?我覺得說不通。」

「或許你寫的時候覺得有道理。」我說。

他思考了一會兒,彷彿斟酌我的話。

「這是幾個月來,我聽過最仁慈的話。」講得非常誠懇,彷彿突然降臨的天啟感動了他,超乎預期地看重我的話。我覺得很不自在,撇開目光,然後總算喃喃說出我腦中出現的第一句話:「仁慈?」

「對,仁慈。」

我不知道仁慈跟這件事有何相干。或者我對於這一切要往何處發展看得不夠明白,寧可讓事情不知不覺過去。再度沉默。直到他下次開口。

我多麼喜歡他打破我們之間的沉默說點什麼。什麼都好;問我對X的看法,或問我是否聽過Y。在我們家,從來沒人針對任何事問我的意見——我以為就算他不清楚箇中原因,不要多久也會知道並贊同大家的看法,認為我是這個家裡的小嬰兒。然而他卻在與我們同住的第三週,問我聽過珂雪、貝利、保羅.策蘭這些名字嗎。

「聽過。」

「我比你大了將近十歲,但直到幾天前,這些人我一個也沒聽過。我不懂。」

「有什麼好不懂的?我爸是大學教授。我從小到大不看電視,懂了嗎?」

「回去彈你的吉他啦!」他還作勢揉起一團毛巾往我臉上丟。

我甚至喜歡他數落我的方式。

有一天我挪動桌上的筆記本時不小心打翻玻璃杯。玻璃杯掉在草地上,沒破。人在一旁的奧利佛起身拾起玻璃杯,把杯子好好放在桌上,而且就放在我的稿子邊。

我不知道該說什麼謝謝他。

我總算開口:「你不必這麼做的。」

他等了一會兒,剛好夠我意識到他的回答可能不是偶然或沒有顧慮的。

「我想做。」

他想做。

「我想做」,我想像他重複這句話——親切、殷勤、熱情,就像他感染那種情緒時所表現出來的。

在我們家花園裡那張圓木桌度過的時光,永遠烙印在那些個讓我一心只求時間能夠暫停的早晨裡。圓桌上那把無法完全遮蔽的大傘,讓陽光灑落文稿上;冰塊在檸檬汁裡融解,響起喀噠聲;不遠處,浪花輕輕拍打下方大礁石的聲音;鄰近人家傳來的聲響,流行歌曲不斷重複播放時發出的悶悶爆裂聲……希望這一切讓夏天永不結束,讓他永不離去,讓無盡重複的音樂永遠播放。我的要求很少,我發誓我將別無所求。

我想要什麼?為什麼即使我準備好了要毫不保留,坦承一切,我仍然不知道我想要什麼?

或許我最不希望的,是讓他來告訴我,我沒有問題,我和其他同齡少年沒什麼不同。我能夠將自尊輕易丟在他腳邊,只要他願意彎腰撿起,我將心滿意足而別無所求。

我是葛勞克斯,而他是戴歐米德斯。以男人之間某種莫名難解的崇拜為名,我拿我的黃金盔甲換他的青銅盔甲。公平交易。雙方都不討價還價,就像雙方都不提儉樸或鋪張。

「友誼」這個字眼在心裡浮現。但眾人定義的友誼,是外來的、不活躍的、我毫不在意的東西。相反地,從他走下計程車直到我們在羅馬告別,我想要的可能是所有人類對彼此的要求,那種讓生活可堪忍受的東西。他必須先主動,然後我才可能付出。

不知在哪兒聽過一個法則:A完全迷戀B的時候,B必定無可避免地也迷戀著A。Amor ch’a null’amato amar perdona.「愛,讓每一個被愛的人無可豁免地也要去愛」——這是法蘭契絲卡在〈地獄篇〉裡說的話。等待並抱持希望。我抱著希望,永遠等待——雖然這或許正是我一直想要的。

早上我坐在圓桌那兒改編樂曲的時候,我原本想將就的不是他的友誼,不是任何東西。只是想抬起頭確認他在那兒,和他的防曬乳液、草帽、紅色泳褲、檸檬茶在一起。為了抬起頭來,看見你在那兒,奧利佛。因為我抬起頭來卻看不見你的那一日,很快就要到來。

「回頭再說!」那字眼、那聲音、那態度。過去我從來沒聽過任何人用「回頭再說」這句話道別。聽起來刺耳、簡慢、輕蔑,語氣中隱藏冷淡,感覺說話的人或許不情願再見到你或收到你的音信。這是我關於他的第一個記憶,至今依稀可聞。回頭再說!閉上眼睛,說出這一句,我彷彿回到多年前的義大利:我順著林蔭車道走,看見他走下計程車,身上是件寬鬆的藍襯衫,胸口大敞,戴著太陽眼鏡、一頂草帽,露出大片肌膚;下一刻,他跟我握手,把背包交給我,從計程車後車廂裡拿出手提箱,問我父親是否在家。一切或許始於那個地方、那個當下:那件襯衫、捲...