從兩本書開始的神奇旅程

在四川一個破落的山溝裡,

兩本書引領一個少年開始他通往北大、認識朱光潛與錢鍾書的旅程,

也帶他學成於哈佛,開始他對詩歌、文學和文化的類比人生。

香港城市大學的張隆溪教授,對比較文學和跨文化的研究,十分深刻,寫了許多專著。

郝明義說,身為一個認識他多年的出版人,知道即使和他平常聊天也那麼逸趣橫飛,所以一直想做一件事情。那就是怎麼編一本書,把他介紹給校園以及學術界以外的一般讀者,讓大家可以聽他敘述一遍自己的人生旅程,怎麼從文革時期四川的一個山溝裡,最後得以進了北大,親炙朱光潛、錢鍾書等大師,又學成於哈佛。

這段神奇的旅程,始於他自修的兩本書。在一個黑暗年代的破落山村裡,兩本書卻為他打開了人生最美妙的窗戶。郝明義相信,凡是相信閱讀力量的人,看了他的旅程,應該都會深有所感。

另外,這本書還希望有第二個作用。為了使不是專門研究比較學和跨文化的人,也能對這個領域有些入門的認識,所以這本書裡也特別請張隆溪挑了幾篇這方面的介紹,並編輯了他一些很生動的「片語」。這些名之為「片語」的文章,都是張隆溪在一個個主題之下,對中西文學及文化所做最生動有趣的類比與對照。從中可以欣賞他在中西雙方文學與文化之間輕盈遊走的趣味。

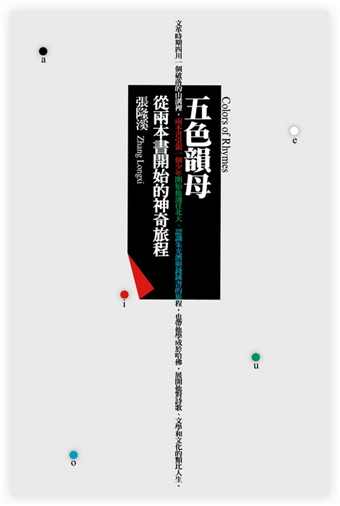

書名「五色韻母」,出自於韓波(Arthur Rimbaud)有首詩寫自己對韻母和色彩的主觀聯想﹕“A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles,/Je dirai quelque jour vos naissances latentes”(A黑色,E白色,I紅色,U綠色,O藍色﹕韻母啊,/有一天,我會講述你們隱秘的誕生)。

而張隆溪現在要講述他的五色韻母了。

書前還收有《他們說》一書中,對張隆溪做過有關「品味」的一篇訪談。這篇文章也放在這裡,希望有助於讀者對他有更多一些認識。

作者簡介:

張隆溪

北京大學碩士,哈佛大學博士,曾在美國加州大學河濱分校任教多年,現任香港城市大學比較文學與翻譯講座教授。從事中西比較研究,主要著作有《二十世紀西方文論述評》(北京三聯,1986);The Tao and the Logos(Duke, 1992,中譯《道與邏各斯》,1998,2006);Mighty Opposites: From Dichotomies to Differences in the Comparative Study of China(Stanford, 1998);《走出文化的封閉圈》(香港商務,2000,北京三聯,2004);《中西文化研究十論》(復旦,2005);Allegoresis: Reading Canonical Literature East and West(Cornell, 2005);《同工異曲:跨文化閱讀的啟示》(江蘇教育,2006),Unexpected Affinities: Reading across Cultures(Toronto, 2007)等。

章節試閱

錦里讀書記

離開成都二十多年了,現在回想起來,覺得那是一個文風很淳厚的地方,而那文風之厚,尤其

在艱難之際越發能顯出底蘊來。記得上高小和中學的時候,常到西郊浣花溪畔的杜甫草堂去玩,喜

歡背誦樓台亭閣到處可見的楹聯。在供奉杜甫塑像的工部祠前,有咸豐年間任四川學政的何紹基題

的一副對聯:﹁錦水春風公佔卻,草堂人日我歸來。﹂工部祠前有幾樹臘梅,長得疏落有致,初春

時分梅花盛開,或紅若胭脂,或黃如嫩玉,遠遠就可以聞到一陣幽香。所以在正月初七的人日游草

堂,別有一番風味。在草堂寺,也許晚清顧復初所撰的對聯最有名:﹁異代不同時,問如此江山龍

蜷虎臥幾詩客?先生亦流寓,有長留天地月白風清一草堂。﹂小時候雖然不能完全體會這對聯的意

思,卻總覺得讀起來抑揚頓挫,韻味十足,也就一直記得。另外使我印象很深,後來一直不忘的是

陳毅元帥在草堂的題詞,取杜工部的兩句詩:﹁新松恨不高千尺,惡竹應須斬萬竿。﹂這兩句讀來

十分痛快,似乎能從中體味杜甫的沉鬱,也更能想見陳毅自己的性格。

成都南郊有紀念劉備的漢昭烈廟,可是成都人都稱之為武侯祠,說明在人們心目中,神機妙

算,而且﹁鞠躬盡瘁,死而後已﹂的諸葛亮,遠重於那位靠人扶持的劉皇叔。武侯祠的楹聯也很多,其中有集杜甫詩句的一聯:﹁三分割據紆籌策,萬古雲霄一羽毛。﹂那飄在萬古雲霄中一片羽毛的形象,實在令人難忘,讀來使人有一種莫名的感動。在諸葛亮殿看見牆上石刻的杜詩《蜀相》,尤其開頭這幾句:﹁丞相祠堂何處尋?錦官城外柏森森。

映階碧草自春色,隔葉黃鸝空好音。﹂再看看庭院中的古柏,便對這些詩句有格外親切的體會。這幾句詩使我想見遠在唐代,杜甫就已在城郊去憑弔過諸葛武侯,於是覺得在這些詩句中,似乎找到了和千年以上的過去一種特殊的聯繫,而在默默感悟之中,也似乎無意間獲得了一種深厚的歷史感。其實在小時候,這些都由耳濡目染得來,渾不知歷史感為何物,但也正因為如此,對文史,對讀書,便自然發展出純粹的興趣。所謂純粹,就是在其本身的樂趣和價值之外,別無任何實際利害的打算。我在開頭所說淳厚的文風,就是在這種對知識的純粹興趣和追求中形成的風氣。

困苦中對知識熱烈追求

然而對於求知而言,二十世紀六十年代後期到七十年代初卻是極為不利的一段。那時候說讀書

無用好像理直氣壯,報紙上就經常有偉人宏論,說讀書越多越蠢,知識越多越反動,於是知識分子

被名為臭老九,幾乎等同於階級敵人。當時有幾個囊括一切的概念,否定了一切知識:凡中國古代

屬封建主義,西方屬資本主義,蘇聯東歐屬修正主義,封資修都在破除之列,於是古今中外的文化

知識無一不是毒草。我們這個具有數千年深厚文化傳統的國家,一時間好像與一切文化為敵,要向

古今中外的文化宣戰。我這個人沒有什麼地方觀念,也決不認為四川人有什麼特別,但我很小就聽大人們說過一句話,道是﹁天下未亂蜀先亂,天下已治蜀後治。﹂可以肯定的是,對當時那種狀

態,多數人是反感的。我那時候充滿了年輕人的反叛精神,對報紙上公開宣揚的讀書無用論和大肆

吹捧的白卷英雄,都從心底裡反感、厭惡。

我不相信杜甫那些優美而感人肺腑的詩句、莎士比亞那些深刻而動人的戲劇作品,居然是必須剷除的毒草!而且我發現在我周圍的同學朋友中,有我這樣想法的並不在少數。一位中學老師黃遵儒,在那年頭名字就犯忌,而且屬於﹁牛鬼蛇神﹂之類,於是取魯迅詩句之意改名民牛。他在學校以長於書法有名,在我們這幫學生幾乎全數下鄉之際,他用極工整的楷書抄錄兩首魯迅的詩送給我,我珍藏至今。這些詩句表達的憂悶心情,對於我們當時的情形頗為貼切。

從一九六九至一九七二在農村插隊落戶的三年裡,有許多和我一樣的知青對書本和知識,都有

如飢似渴的追求。我們互相傳閱僅有的幾本書,討論一些跟當時的生活現實沒有一絲關聯的問題。

我下鄉時,中學一位英文老師潘森林先生把抄家劫餘的兩本書送給我,一本是希臘羅馬文學的英

譯,另一本是英美文學選讀。山村裡沒有電,我只有一盞用墨水瓶做的煤油燈,每天晚上就著那如

豆的微光,一直讀到深夜。雖然那時候物質生活很艱苦,或許恰恰因為物質生活艱苦,我們就完全

沉浸在精神的世界裡,不僅讀文學,而且還特別喜愛哲學。知青們為了思想的交流,相隔再遠,也

要時常來往。記得一位綽號叫野貓的朋友為了來交談,到晚上一定要約我和他趕夜路騎車到另一個

生產隊去,可是在鄉間伸手不見五指的黑夜裡絆倒,人從自行車上摔下來,門牙被磕斷了兩顆。我

一直為此感到內疚,可是在那艱難的歲月裡,為了一夕清談,好像什麼都值得。記得曾與一位比我年稍長的朋友陳晶通信,每封信都寫好幾頁。我們談文學、美學和哲學,談普希金和托爾斯泰,談

雪萊和華茲華斯,談魯迅和林語堂,也談柏拉圖、亞里士多德和黑格爾。我們那時候的談論也許並

非沒有一點深度,而那份真摯和熱忱更是絕對純粹的。﹁嚶其鳴兮,求其友聲。﹂記得陳晶寫來的

第一封信,就引了《小雅.伐木》裡這古老的詩句,正可以道出我們那時候的心情。

在鄉下的知青生活,看似單純,卻又很複雜。我們看見農村的貧困,農民生活的艱苦,既有深切的同情,卻又因為落戶在此,身處其中,而且是到農村來接受﹁再教育﹂,所以不是也不可能是那種居高臨下式的同情,而不過是自憐而憐人。又因為身不由己,不知將來會如何,完全不能把握自己的命運,所以隨時有受困而無奈的感覺。那種困境不只是物質的匱乏,更是精神的枯竭。身邊貧乏困苦的現實和無盡的精神追求之間的脫節,可以說是知青生活最大的特點,不知有多少痛苦,多少悲劇和喜劇,都從這裡發生。不過那時候我們畢竟年輕,有旺盛的生命力,更有壓抑不住的精神。和我一道下鄉的同學,都各有自己的愛好和特點。其中一位叫謝洪,後來進了中央戲劇學院,成為電影導演,但在那時候他無法施展自己的表演才能,幾乎把鄉下的生活變成舞台,隨時顯得很有戲劇性。我的好友張愛和極有音樂才能,現在參與編輯一本和音樂有關的雜誌。在鄉下,他拉起手風琴來,那悠揚的樂聲好像可以使我們拋開身邊的煩惱,進入另一個美好的時空和世界。我那時有一本奧地利作家斐利克斯.薩爾騰︵Felix Salten︶的名著《小鹿斑比》,我把它譯成中文,由謝洪用戲劇演員的腔調來朗誦,那傷感而帶哲理的故事,讓大家聽了時常感動不已。回想那些艱難的歲月,在困苦中仍然有對知識的熱烈追求,在貧乏中仍然有精神的慰藉,既有痛苦,也有歡笑,實在永遠也不會忘記。

一首譯詩打開書籍寶藏

一九七二年春天,我從四川德昌的山村被調回城市,在成都市汽車運輸公司的車隊當了五年修

理工。那時候工間裡完全沒有正常作業,我每天都背一個書包去上班,一有空隙時間,立即到鹼水

池把油污的手洗一洗,在別人打牌或聊天的時候,就拿出一本書來讀。我喜歡藝術,有一幫畫畫的

朋友。其中一位叫朱成,現在已是頗有成就的藝術家,但那時和我同是運輸公司的工人。說起這幫

喜愛美術的朋友,當時在成都有不少業餘繪畫愛好者,都各在工廠或別的單位工作。他們簡陋的家

裡,往往藏著一幅幅國畫或油畫。他們也常常在一起畫,互相切磋。後來四川美術學院重新招生,

他們當中好幾位都去了重慶,成為一代相當成功的藝術家。不過三十多年前,這些文化藝術的根苗

都還在惡劣的環境裡自生自滅,全憑個人興趣和愛好在那裡堅持。我和朱成在工廠認識後,他知道

我懂英文,就問我有沒有見過原文的莎士比亞全集。我當然回答說,從來沒有見過,他就說可以替

我找一本。我以為他是在吹牛或者開玩笑,可是第二天,他果然拿來一本精裝書,正是多卷本莎士

比亞全集收有十四行詩的一本。我大為驚訝,朱成才告訴我說,那是他一個朋友父親的藏書,老先

生不相信現在居然還有年輕人能讀這樣的書,所以借出此書的條件是要看書的人翻譯一首詩,如果

真能譯出一首來,他就可以再借其他的書。我喜出望外,立即選譯了一首,交給朱成去復命。莎士

比亞一百多首十四行詩,我已不記得譯的是哪一首,可是那首譯詩就像《天方夜譚》阿里巴巴與四十大盜那個故事裡開門的咒語,為我打開了一個書籍的寶藏。

歐陽子雋先生曾在舊《中央日報》當過記者,喜歡讀古書,也喜歡英文,當年曾和在成都的外

國人時常來往,收集了很多英文原版書。他後來在成都一個百貨公司做售貨員,為人謙和,與同事

們和睦相處,在文革中居然把他最心愛的藏書保存了下來。歐陽先生對文化受到摧殘感到痛心疾

首,看見我譯的詩,發現居然有年輕人還能讀莎士比亞,高興異常,立即請我到他家裡去。記得我

第一次到他的住處,在一個破舊的小院子裡,一間極簡陋的房子,但一走進去,就看見緊靠牆壁一

排木板做成書架,密密層層放滿了各種舊書,其中大部分是英文書。我們一見面,歐陽先生就慷慨

地對我說:﹁我這些書就是你的書,你任何時候都可以來讀。﹂在那年頭,書不是被燒毀,就是被

封存,想不到在一間舊房子裡,竟保存了英國文學和歷史的許多經典。在﹁破四舊﹂的一陣風暴

裡,成都也到處有抄家、焚書的舉動,可是歐陽先生的書卻能保留下來,幾乎是個奇蹟。這是否和

這個城市古來的文風有一點關係呢?在激進口號的喧囂聲中,在政治運動轟轟烈烈的表面之下,是

否文化和典籍就像龍蜷虎臥,沉潛於平民百姓之家,在為我們自己保存一點精神的根基呢?無論如

何,由於一個偶然的機緣,我三十年前在成都居然找到了許多英文原版書,也出於純粹求知的興

趣,比較系統地閱讀了英國文學的經典名著。

以讀書來對抗文化虛無

在歐陽先生那裡,我不僅第一次讀到莎士比亞全集,而且讀了從喬叟的《坎特伯雷故事集》、彌爾頓的《失樂園》到十九世紀浪漫派詩人、小說家和散文家的主要作品。如果說下鄉三年,讀希臘羅馬文學有一點收獲,那麼在歐陽先生那裡,我就第一次讀到了對英國語言有很大影響的欽定本《聖經》,又稱詹姆斯王譯本︵The King James Bible︶。我知道在西方文化中,希臘古典和《聖經》可以說是兩個主要的源頭,而欽定本《聖經》的英文有一種特別的魅力,有很高的文學價值,於是我把這本書從頭到尾讀了兩遍。在歐陽先生那裡,我還借閱了法國史家泰納︵Hyppolyte Taine,一八二—一八九三︶著名的《英國文學史》。他在那本書裡提出文學的產生取決於作家所屬的社會群體、文化環境和時代氛圍︵即他所謂race,milieu,moment︶,在十九世紀末和二十世紀初的歐洲文學批評中,曾造成相當影響。當時我讀得最勤,可能獲益也最大的是帕格瑞夫︵ F.T.Palgrave︶所

編《金庫英詩選》︵ The Golden Treasury︶。這部詩選初版於一八六一年,後來不斷補充再版,其流行程度很像我們的《唐詩三百首》。

我從這部選集裡翻譯了大概三百首詩,這在我是很好的練習,因為讀詩是獲得敏銳語感最佳的途徑。熟悉詩的語言可以幫助我們把握語言的音調節奏,輕重緩急,詞句和語意的平衡,在自己說話和寫作的時候,就知道如何組織篇章,遣詞造句。英語和漢語在語句組織、節奏和表達方式上都很不相同,只有多讀英國文學經典,尤其是詩,才可能最好地獲得英語的語感,增強自己的信心,能夠把英語運用自如。與此同時,就像德國大詩人歌德說過的那樣,瞭解一種外語可以反過來幫助提高對自己母語的認識,也就會增強自己的語言能力。七十年代初在成都相當特殊的環境裡,儘管沒有學校提供條件,沒有老師指點,我卻由於結識了歐陽子雋先生而讀了不少英國文學名著。我永遠感謝歐陽先生在最艱難的日子裡,為我打開書的寶藏,提供精神的食糧,這對於我後來的發展,的確起了關鍵作用。可是當時讀書完全出於興趣,絕沒有想到未來有任何發展,也沒有考慮知識有任何實際用處。可是正像《莊子.外物》所說,﹁知無用而始可與言用矣。﹂用與無用是一種辯證關係,知識的積累首先要有求知的欲望和純粹的興趣,文風的形成靠的不是實用,而是對知識文化本身的追求。

我在歐陽先生那裡不僅借書、讀書,也經常聚在一起談論,談書,談文學和文化傳統,自然也談那時讓人焦慮擔憂的時事。時常參加的還有他的兒女,陽旦、陽含、陽芳,有時候還有別的幾個年輕人。歐陽先生的兩個兒子陽旦和陽芳,一個喜愛大提琴,一個學練小提琴,後來都成了專業的音樂工作者,陽含則去了美國,現在在一個律師事務所工作。回想當年在那個陋室裡的交談,實在令人永遠懷念。歐陽先生把當時的聚會,都詳細寫在他的日記裡,多年後我在成都重新見到他老人家,他還把當年的日記翻出來,讀給我聽。成都人所謂擺龍門陣,在互相瞭解的朋友之間,可以說無所不談。對當時否定文學和文化,對人類文化採取虛無主義的做法,我們是用讀書的實際來回應的。這倒不是有意為之,也更沒有任何實際的考慮,而是在成都這個有淳厚讀書風氣的地方,讀書人自然的反應。說不定兩千多年前,秦始皇焚書坑儒的時候,讀書人大概也像這樣在下面議論,並且把舊書典籍藏起來,使中國文化傳統繼續存在。畢竟秦皇漢武,略輸文采,在二十世紀的中國,要使文化知識完全斷絕,更是談何容易。在三十多年前極為艱難的環境裡,成都這個地方使我能找到書籍,找到可以推心置腹交談的朋友,得以不斷自學,在書籍中找到自己的精神寄託和慰藉。這使我永遠感激我的故鄉,也對我們自己知識文化傳統的生命力,永遠充滿了信心。

二○○六年七月二日初稿於香港九龍瑰麗新村寓所

七月四日完稿於德國埃森人文研究院

︵ KWI︶

哈佛雜憶

著名的康橋

︵

Cambridge︶起碼有兩處,一在英國,詩人徐志摩曾用他浪漫的筆調描繪過,那是劍橋大學所在之地。此外還有一處在美國麻省,是哈佛大學和麻省理工學院之所在,有查爾斯河環繞城的南面和東面流過,使康橋與波士頓隔河相望。一九八三至一九八九年我在哈佛學習,對美國麻省的康橋和查爾斯河一帶較為熟悉,夏天曾在河畔聽過波士頓波普樂團︵Boston Pop︶舉行的露天音樂會,沿河駕車或在橋上步行,更不知往返過多少遍。不過對我說來,查爾斯河的柔波固然優美,卻畢竟不如哈佛的樓宇給我更多親切的回憶。離開哈佛十多年了,我仍然清楚記得初到學校時住過的研究生宿舍柯南樓︵Conant Hall︶,也記得後來住過的幾處地方。哈佛燕京學社座落在神學院路二號,門前有一對神氣的中國石獅子,裡面是收藏極富的東亞圖書館。壯麗的威德納Widener︶圖書館則在哈佛園內,前面是一片開闊的草坪,正對著有白色尖頂鐘樓的紀念教堂。這主圖書館的正門很高,許多級寬闊的石台階引至一排希臘式廊柱,然後是一扇鐵鑄大門,頗為氣派。館內收藏圖書三百多萬種,是全世界最大的大學圖書館。近旁一圓形建築是霍通︵Houghton︶善本圖書館,其中收藏各種手稿和珍本,為研究西方人文歷史提供豐富的原始材料。

佛格︵Fogg︶藝術博物館收藏西方造型藝術精品,我很驚訝地發現,這雖然只是一個大學博物館,其中卻有從文藝復興到古典主義、從十九世紀印象派直至二十世紀的許多傑作。在書籍和明信片上早見過的一些名畫,想不到原作就藏在這裡。哈佛的薩克勒︵Sackler︶博物館收藏古希臘羅馬藝術以及古代亞洲和伊斯蘭藝術,其中尤以中國古代青銅器和玉器的收藏著稱。此外,我也常去拉芒︵ Lamont︶圖書館、皮玻第Peabody︶人類學和考古學博物館,還有鮑伊斯頓︵Boylston︶大樓。我在比較文學系讀博士,系辦公室就在這座樓上,樓前有一隻大石龜,背上托著一塊大石碑,在哈佛校園裡,來自中國這塊石碑顯得別有一番風味。

因為哈佛和麻省理工學院都在康橋,這個城市充滿了濃厚的學術氣氛。尤其在小小的哈佛廣場一帶,有好多家各具特色的書店、咖啡館、商店和餐館。這裡的書店面向大學讀者,各種學術著作應有盡有,而且從清晨開到深夜。無論陽光和煦的春日,或冰雪覆蓋的寒冬,哈佛廣場總是十分熱鬧,而在熙來攘往的人群中,很多是大學生和研究生。他們衣著各異,但大多整潔簡樸,在淡雅中顯出各自的趣味和修養。他們或挾著一包書匆匆趕去上課,或三五成群地坐在一起交談。如果你留心他們的談話,就會常常發覺當中有不少人來自世界各地,在英語之外,還會聽到一些別的語言,使人感到這裡的確具有﹁國際性﹂。他們的談話和舉動往往比較快捷,使康橋這個大學城充滿年輕人特有的活力與朝氣,似乎色彩繽紛,給人以新鮮明亮的感覺。

哈佛有不少滿腹學問的名教授,從他們那裡當然可以學到很多。我到哈佛比較文學系時,哈利.列文Harry Levin︶教授剛退休,後來只在系裡的聚會上見過他幾次,也聽他作過一兩次演講。

他的演講總是旁徵博引,引用數種歐洲語言的名言警句,既淵博又恢諧而機智。我自己覺得受益最多的幾門課,其中之一是聽傑姆士.庫格爾︵ James Kugel︶講《聖經》與西方文學批評的發展。但那不是講一般的文學批評,也不是把《聖經》當文學作品來讀,而是討論經典與整個文化傳統之關係,涉及許多文化史上的大問題。就在那門課上,我第一次讀聖奧古斯丁《基督教教義》一書,發現那薄薄的一本小書包含了許多極有意思、在西方歷史上也極有影響的一些觀念,而奧古斯丁對閱讀過程和不同符號的分析,可以說在千年以前,早已得現代符號學理論之先聲。

我為那門課寫的期末論文得到庫格爾教授好評,後來投稿《比較文學》︵Comparative Literature︵ 年夏季號上。哈佛英文系教授芭芭娜.盧瓦爾斯基︵ Barbara Lewalski︶,刊發在一九八七︶是彌爾頓專家,跟她讀《失樂園》真是韻味十足,用這部重要作品來檢驗當代各派批評理論,對瞭解這些理論的得失,也很有用處。英文系研究維多利亞時代文學的權威傑洛姆.巴克利︵Jerome Buckley︶教授,退休前最後一次開課講十九世紀三大批評家阿諾德、裴德和王爾德,十分精彩。我上此課得益很多,期末寫了一篇論文討論作為文學批評家和理論家的王爾德,也頗得巴克利教授讚賞。在最後一堂課上,他當眾念了給我的好評,並鼓勵我去發表。後來我投稿《德克薩斯文學與語言研究》︵TSLL︶,果然被採用,發表在一九八八年春季號。數年後史丹福大學的伽格尼爾︵Regenia Gagnier︶教授編一本英美有關王爾德的論文集,還收了我那篇文章。

我在中國沒有真正接觸過佛洛伊德心理分析學,有一個學期聽哲學系教授斯坦利.卡維爾︵Stanley Cavell︶講心理分析與莎士比亞,就到圖書館借來五卷本佛洛伊德的主要著作瀏覽一遍,又選讀多卷本全集中一些重要篇章。看完之後,自覺頗有收益,但也覺得那種理論很多地方荒唐牽強,無法使人信服。佛洛伊德有他獨到的見解,他在西方的影響更不容忽視,不過心理分析用在文學批評上,往往弊多於利。用佛洛伊德來深入探討文學敘述問題,我所知寫得最好的一本書,是耶魯大學教授布魯克斯︵Peter Brooks︶所著《研讀情節》︵the Plot︶,但一般所謂佛洛伊德派文學理論,卻大多故弄玄虛,以蒙昧充深刻,反不如佛洛伊德本人的文字明白曉暢,令人佩服。更重要的是,佛洛伊德對自己的理論常常反躬自問,絕非如有些教條主義的心理分析派批評家那麼自信。

哈佛除了學問淵博的教授之外,更有很多聰明好學的大學生和研究生,所以在哈佛學習,不僅從教授們那裡學到知識,更能在與同學的切磋砥礪中,互相啟迪,激發新的思想。比較文學系的研究生們各有不同的研究範圍,甚至掌握的語言也不一樣,他們多半研究歐洲各國各時期的文學,大家在一起交談,尤其能互相激勵,長益新知。在取得博士資格的大考之前,我和另外兩位美國同學一起準備,萊絲麗︵ Leslie Dunton-Downer︶是比較文學系的同學,她專攻中世紀歐洲文學,並很有寫作才能,畢業後據美國作家愛倫.坡一作品改寫的歌劇,曾獲一項重要的藝術獎。另一位是英文系同學葆拉︵Paula Blank︶,她專門研究文藝復興時期英國文學。

她們兩人各有專長,讀書很多。我們每週聚會一次,把歐洲文學史分不同階段,每人負責報告一個階段或一個主題,然後互相提問研討。與同學互相探討對答,是我在哈佛學習收獲頗豐的一段愉快經歷。在哈佛指導我論文的老師是尤里.施垂特爾︵Jurij Striedter︶教授,他生在俄國,長在德國,是德國康斯坦斯學派開創人物之一,後來受聘到哈佛任教。他論俄國形式主義和捷克結構主義的著作,在學術界很有影響。因為我研究文學闡釋學,而他在德國曾師從闡釋學大師伽達瑪H.G.Gadamer︶,對闡釋學和接受美學造詣很深,所以他指導我做論文。不過他因為不懂中文,就請東亞系教授歐文︵Stephen Owen︶協助他審讀論文。施垂特爾教授頗有德國學者思辯精微,認真嚴謹的學風,讀我的論文一絲不苟,對我幫助很大。歐文教授有很多討論中國古詩及文論的著作,尤其在翻譯介紹中國古典文學和文論方面,作出了不少貢獻。在有關中國文學的許多問題上,我和他的看法往往不盡相同,但我們在一起討論中國古典文學,也頗為愉快。

在哈佛還有幾位教授,雖然我沒有正式上他們的課,但常在一起交談,形成亦師亦友的關係,使我時常想到他們,感念於懷。英文系中世紀文學專家布隆菲德︵Morton Bloomfield︶教授約我一起吃過幾次午飯,也請我上他家去過,對我研究諷寓︵allegory︶文學大加鼓勵,也給我很多指點。人類學系的張光直教授不僅是考古專家,也是美食家,對中國飲食傳統深有研究。他和我常常光顧哈佛廣場的幾家餐館,尤其喜歡去馬薩諸塞大道一家叫海豚︵The Dolphins︶的希臘式海鮮館。他一面吃飯,一面關切我的學習情況,海闊天空地無所不談。我極敬重的還有史華茲︵Benjamin Schwartz︶教授,他不僅研究中國近代史和古代思想史很有成就,而且對西方文化傳統有十分深入的瞭解,遠非一般漢學家可比。我們常在一起散步交談,他很鼓勵我比較研究中西文學和文化。我反對把中西文化截然對立的看法,更得到他的支持和贊同。

後來我的英文著作《道與邏各斯》獲得列文森書獎的榮譽獎,就得力於史華茲教授的推薦。以上這三位在哈佛結識的師友,現在都已作古,但他們的著作永在,他們在學術界的盛名和影響亦將長存不朽。他們的學術思想和我對他們的尊敬和感激,用這樣寥寥數語,實在不能道其萬一,但說起康橋,念及哈佛,就不能不想起他們的音容笑貌,哪怕簡短的幾句話,在我也總算表達了自己一點思念緬懷之情。

在哈佛交談極多的,還有英文系的丹尼爾.艾倫Daniel Aaron︶教授,他雖然早已退休,但由於他的聲望和對學術的貢獻,也由於他精力過人,一直積極從事研究和寫作,哈佛校長特別讓英文系保留他的辦公室。他住在學校附近,每天騎自行車到校,連星期天也不例外。我常到他辦公室和他聊天,談學問,談時事,談中國,談美國,無論什麼話題,都可以推心置腹,暢所欲言。丹尼爾到過中國,對中國很感興趣,尤其關心中國知識分子的情形。我到哈佛不久便認識了他,很快成為經常見面的忘年之交。他常常叼著一隻大煙斗,坐在那張寫字檯後面,一面聽我講,一面提出一些問題或發表一通意見,或者給我談論有關美國歷史和文學的問題。他寫的文章,文字簡練生動,讀來真是一種享受,而他的談話也既有學問又很風趣,與他交談總是十分愉快。我寫的英文文章,他幾乎都要拿去一份,仔細看過之後給我提出意見。他曾指點我說,作文要特別留意動詞的運用和把握句子節奏,避免拖沓冗贅。在寫作和學術研究上,丹尼爾的確給了我很多幫助。

最近十年間,他都在寫一部回憶錄,但不是著眼於個人經歷,而是通過他的經歷,尤其他一生中結識的許多人物,寫出二十世紀的美國歷史。前不久接到他一封信,說起去年九一一恐怖主義分子襲擊之後的情形,認為美國經受這樣一種前所未有的打擊,在社會和經濟生活上都發生了深刻變化。他說,這一巨變和美國歷史上其他重大危機一樣,﹁引出了我的同胞們最好和最壞的方面,到目前為止,最好的方面佔主導,盡管已經產生了一些極惡劣的後果。總的說來,紐約人表現出了一種不動聲色的哈佛雜憶a quiet heroism英雄主義。﹂他還告訴我說,他的回憶錄基本上已經完成,並寄給我在《哈佛雜誌》上發表的一段,寫在美國經濟大蕭條的三十年代中,他從芝加哥乘車來康橋,到哈佛做研究生的過程。這部由個人回憶角度寫的二十世紀美國史,預計二○○三年在美國出版。丹尼爾在信中寫道:﹁我發現到了八十九歲,我的行動甚至和十年前相比,也已經大不如前。我騎自行車倒還勝任愉快,但女孩子們已經走得比我快︵這徵兆大為不妙︶,而且我記人姓名的能力也大有衰退。﹂大約兩年前我在久別之後重到哈佛,恰好是個星期天,可是和十多年前一樣,丹尼爾仍然在他辦公室裡。我在那裡和他見面,契闊談讌,親切如故,好像昨天才見過面一樣。

他的精神依然矍鑠,聲音依然爽朗,談起話來依然那麼條理分明,興味盎然。我祝願丹尼爾活到一百多歲,而且相信這絕不成問題。哈佛的師友中,有不少來自大陸、台灣、香港等地的華人。大概從一九八三年年底起,大家每月聚會一次,或在陸惠風先生家,或在卞趙如蘭女士家,每次請一人主講,講完之後自由討論,或議時事,或論學術,海闊天空,無所不談。這仿效十八世紀法國沙龍式的聚會,參加者不僅有波士頓地區的華人朋友,而且有少數幾位研究中國學問、講得一口流利漢語的西方人。張光直先生來自德國的高足羅泰︵Lothar von Falkenhausen︶,就常常參加這樣的聚會。我們為這每月的聚會取名﹁康橋新語﹂,這當然取意魏晉清談,同時也以﹁康橋﹂二字,點明我們在美國哈佛這樣一個特殊的文化環境裡,舉行這一沙龍聚會。在哈佛這樣的聚會,我參加了六年。一九九八年到香港城市大學工作,從紐約來的鄭培凱教授恰好也到城大,他當年也曾常常參加﹁康橋新語﹂的聚會,我們現在成為同事,就一起在香港辦起了類似的文化沙龍。

城大張信剛校長有很深的人文素養,他和夫人周敏民女士在校長住宅辦起了規模更大的文化沙龍,於是每月有一個晚上,城廬高朋滿座,談文化,論學術,更時有傑出的表演藝術家現身說法,既讓大家欣賞藝術,又談論與之有關的話題。無論在康橋或在香港,在哈佛或在城大,這種文化沙龍為提高我們生活的素質,都極為重要。據聞以前有香港是﹁文化沙漠﹂的說法,可是近年來香港人才薈萃,大陸、台灣和海外學術界、文化界人士過往香港者更不計其數,誰還能說香港沒有文化呢?我們的文化沙龍與當年哈佛的﹁康橋新語﹂一樣,目的都是希望在緊張忙碌之中,在市井繁華之外,為我們自己開闢一片自由的空間,可以以超然的態度,討論有關文化的種種問題。這自由空間需要我們自己去創造,這自由空間裡的人文關懷,也正是我當年在康橋深深感受到的氛圍和精神。

離開康橋十多年了,這當中我也曾回哈佛去過幾次,但畢竟有新的工作,新的環境,有新的道路,更有新的進取,和做研究生的階段已經很不一樣。有時回想起來,我文革後考入北京大學讀碩士,後來留北大任教,在北京前後五年,那是生活中一次大的轉折。在北大任教兩年後,我到哈佛繼續攻讀,在康橋前後六年,那是生活中又一次大的轉折。先哲有言謂生命有限而智術無涯,正因為學無止境,人的一生應該是一個不斷學習的過程。而在我的學習過程中,能有機緣到北大和哈佛求學,可以說是我的幸運。我每想起康橋,便有一份親切感,念及哈佛,也總有許多愉快的記憶。我覺得這些記憶也許像上好葡萄釀出的好酒,時間愈久,會變得愈加香醇。

二○○二年五月十八日寫畢

毒藥和良藥的轉換

—從《夢溪筆談》說到《羅密歐與朱麗葉》

有時候跨文化閱讀的樂趣在於一種新發現:本來毫不相干的不同文本,轉瞬之間在思想和表達方面卻不期而遇,發生意外的契合。文本越是不同,那種契合給人帶來的滿足感也就越大。這就好像我們讓不同文本和不同思想互相碰撞,然後看這種互動究竟會產生出什麼樣的結果。東西方的文本當然很不相同,分別受各自傳統中哲學、社會和政治環境等多方面的影響,可是無論兩者有多大差異,一切文本都像彌爾頓筆下的大天使拉斐爾論及天下萬物時所說那樣,﹁只是程度不同,在類別上卻是一樣﹂。︵《失樂園》︶文本細節各不相同,那是程度的問題,而文學主題可以相通,則是類別的問題。

我在此文中要探討的主題,是文字表現人的身體以及身體的醫治,是在比喻和諷喻意義上理解的良藥和毒藥。不過我一開始要討論的並不是文學的文本,而是一部匯集觀察、回憶等各方面內容的筆記,作者一條條委婉道來,像是退處蟄居的獨白,那就是北宋博學多識的沈括所著《夢溪筆談》。研究中國古代科技史的著名學者李約瑟曾稱讚沈括,說他是﹁中國歷代產生的對各方面知識興趣最廣的科學頭腦之一﹂。

1

《夢溪筆談》共有六百餘條筆記,所記者凡傳聞軼事、世風民情、象數樂律、醫藥技藝、神奇異事,無所不包。沈括在自序裡說,他退處林下,深居簡出,沒有人來往,﹁所與談者,唯筆硯而已,謂之筆談﹂。

2

此書卷二十四﹁雜誌一﹂有十分有趣的一條記載,說作者一位表兄曾和幾個朋友煉硃砂為丹,﹁經歲餘,因沐砂再入鼎,誤遺下一塊,其徒丸服之,遂發懵冒,一夕而斃﹂。對這一不幸事件,沈括評論說:﹁硃砂至良藥,初生嬰子可服,因火力所變,遂能殺人。﹂他接下去思索這藥物可變之性,意識到硃砂既有為人治病之效,又有殺人致命之力,於是總結說:﹁以變化相對言之,既能變而為大毒,豈不能變而為大善;既能變而殺人,則宜有能生人之理。﹂這短短一條筆記告訴我們,生與死、藥與毒,不過是同一物相反並存之兩面,二者之間距離薄如隔紙,只須小小一步,就可以從一邊跨到另一邊。

沈括另有一則故事,其要義也在說明同一物可以有相反功用互為表裡,既可為藥,亦可為毒,既能治病,亦能致命。不過這一回卻是一個喜劇性故事,有個皆大歡喜的結局。沈括說:﹁漳州界有一水,號烏腳溪,涉者足皆如墨。數十里間,水皆不可飲,飲皆病瘴,行人皆載水自隨。﹂有一位文士在當地做官,必須過那條可怕的河,而他素來體弱多病,很擔心瘴癘為害。接下去一段寫得相當有趣,說此人到烏腳溪時,﹁使數人肩荷之,以物蒙身,恐為毒水所沾。兢惕過甚,睢盱矍爍,忽墜水中,至於沒頂,乃出之,舉體黑如崑崙,自謂必死,然自此宿病盡除,頓覺康健,無復昔之羸瘵。又不知何也。﹂

這裡發生的事又是完全出人意料,陰陽反轉。如果說在前面那個故事裡,至良的硃砂變為致命的毒藥,在這個故事裡,對健康者有毒的溪水,對一個通身有病的人,反倒有神奇的療效。在這兩則故事裡,正相反對的藥與毒、善與惡,都並存在同一物裡。﹁烏腳溪﹂故事之所以有趣,並不止於良藥與毒藥的轉化,而且特別從跨文化研究的角度來看,這故事還有某種寓意或諷喻︵allegory︶的含義。在一部研究諷喻的專著裡,安古斯.弗萊切爾說:﹁感染是基督教諷喻主要的象徵,因為那種諷喻往往涉及罪與救贖。

﹂沈括所講﹁烏腳溪﹂故事固然並沒有宗教寓意,故事中那人是身體有病,而不是精神或道德上虛弱,但這個故事又確實和基督教諷喻一樣,有污染、感染和最終得救這類象徵性意象。那人墜入毒水之中,反而﹁宿病盡除﹂,全身得到淨化。由此可見,﹁烏腳溪﹂故事雖然用意和基督教諷喻完全不同,卻又有點類似基督教諷喻中的煉獄,因為二者都是描述通過折磨和痛苦而最終得到淨化。西方又有所謂同類療法homoeopathy︶,即以毒攻毒,用引起疾病的有毒物品來治療同種疾病,與此也頗有相通之處。

弗萊切爾引用另一位學者的話,說﹁拉丁文的﹃感染﹄︵ infectio︶這個字,原義是染上顏色或弄髒﹂,而﹁這個字詞根inficere的意義,則是放進或浸入某種液汁裡,尤其是某種毒藥裡;也就是沾污,使某物變髒、有污點或腐敗﹂。

這些話聽起來豈不正像在描繪﹁烏腳溪﹂對正常人所起的作用,即染上顏色、弄髒、沾污、感染嗎?沈括說,人們一到烏腳溪,﹁涉者足皆如墨﹂,而且﹁數十里間,水皆不可飲,飲皆病瘴﹂,就是說這裡的毒水會使人染上疾病。不過這故事在結尾突然一轉,有毒的溪水對一個通身有病的人,想不到卻有神奇的療效。但是沈括這個故事如果說有什麼道德或諷寓的含意,卻並未在文中點出,而致命與治病之辯證關係,也沒有作任何發揮。然而在中國文化傳統中,對這一辯證關係卻早已有所認識,沈括寫毒藥與良藥之轉換,卻也並非是前無古人的首創。

比沈括早大概兩百多年,唐代著名詩人和作者劉禹錫有短文《因論七篇》,其中一篇題為《鑒藥》。此篇以劉子自述的口吻,寫他得了病,食慾不振,頭暈目眩,全身發熱,﹁血氣交胗,煬然焚如﹂。有朋友介紹他看一位醫生,這醫生給他把脈,察看舌苔顏色,聽他的聲音,然後告訴他說,他是由生活起居失調,飲食不當而引發疾病,他的腸胃已經不能消化食物,內臟器官已經不能產生能量,所以整個身軀就像一個皮囊,裝了一袋子病。醫生拿出一小塊藥丸,說服用之後,可以消除他的病痛,但又說:﹁然中有毒,須其疾瘳而止,過當則傷合,是以微其劑也。﹂就是說這藥有毒,只能少量服用,而且病一好就必須立即停藥,吃過量會傷害身體。劉子按照醫生指點服藥,很快病情好轉,一個月就痊愈了。

就在這時,有人來對他說,醫生治病總要留一手,以顯得自己醫術精深,而且故意會留一點病不完全治好,以便向病人多收取錢財。劉子被這一番話誤導,沒有遵醫囑停藥,反而繼續服用,但五天之後,果然又病倒了。他這才意識到自己服藥過量,中了藥裡的毒,便立即去看醫生。醫生責怪了他,但也給了他解毒的藥,終於使他渡過險關。劉子深為感慨,不禁嘆道:﹁善哉醫乎!用毒以攻疹,用和以安神,易則兩躓,明矣。苟循往以禦變,昧於節宣,奚獨吾儕小人理身之弊而已!他終於明白,用有毒的藥治病,用解毒的藥安神,兩者不可改易,否則就會出問題。他由此還悟出一個道理,即在變動的環境中如果固守老一套路子,不懂得順應變化和一張一弛的道理,最後帶來的危害就不僅止於一個人身體的病痛了。在《鑒藥》這篇文章裡,突出的又是毒藥和良藥辯證之理,同一物既可治病,又可傷人,一切全在如何小心取捨和平衡。

劉禹錫此文從藥物相反功能的變化引出一個道理,而那道理顯然遠遠超出﹁吾儕小人理身之弊﹂的範圍。在中國古代政治思想中,﹁理身﹂常常可比﹁治國﹂,劉禹錫要人懂得一張一弛的道理,不要﹁循往以禦變,昧於節宣﹂,就顯然想到了這一點。劉禹錫文中點到即止的這一比喻,在三百多年之後李綱的著作裡,就得到了明確的表現。李綱是宋時人,他出生時沈括已經五十多歲。金兵入侵時,李綱主戰而受貶謫,後來高宗南渡,召他為相。他整軍經武,懷著收復失地的抱負,可是南宋小朝廷一意偏安,他又受到主和派的排擠,終於抱恨而去。他有一篇文章題為《論治天下如治病》,其中就把人體、國家、藥物等作為比喻來加以發揮,討論他當時面臨的政治問題。李綱首先肯定說:﹁膏梁以養氣體,藥石以攻疾病。﹂然後發揮治天下如治病的比喻,認為﹁仁恩教化者,膏梁也。干戈斧鉞者,藥石也﹂,管理善良的臣民需要文治,﹁則膏梁用焉,﹂剷除強暴、鎮壓禍亂又需要武力,﹁則藥石施焉。二者各有所宜,時有所用,而不可以偏廢者也﹂。

李綱還有一篇《醫國說》,也是把治國和治病相聯繫。此文一開頭就說:﹁古人有言:﹃上醫醫國,其次醫疾﹄,﹂然後把國家政體比喻成人體,而國家面臨的各種問題也就像人體各部器官遇到的疾病。他說:天下雖大,一人之身是也。內之王室,其腹心也。外之四方,其四肢也。綱紀法度,其榮衛血脈也。善醫疾者,不視其人之肥瘠,而視其榮衛血脈之何如。善醫國者,不視其國之強弱,而視其綱紀法度之何如。故四肢有疾,湯劑可攻,針石可達,善醫者能治之。猶之國也,病在四方,則諸侯之強大,藩鎮之跋扈,善醫國者亦能治之。

李綱乃一代名相,他之所論當然是中國傳統政治思想中對治國的一種比喻,可是以人的身體器官來描述國家政體,而且把人體和政體與醫生治病相關聯,就不能不令人聯想起西方關於大宇宙和小宇宙互相感應︵ correspondence︶的觀念,還有西方關於政治軀體︵ body politic︶的比喻,而這觀念和比喻從中世紀到文藝復興,乃至到現代,在西方傳統中都隨處可見。

事實上,西方關於政體的觀念可以一直追溯到柏拉圖,他曾﹁把一個治理得當的國家與人體相比,其各部分器官可以感覺到愉快,也可以感覺到痛苦﹂。

十二世紀著名政治哲學家薩里斯伯利的約翰︵ John of Salisbury,一一○-一一八○︶比沈括晚生九十餘年,比李綱晚四十餘年,他曾概述古羅馬史家普魯塔克Plutarch︶的著作,說君主是﹁國家的頭腦﹂,元老院是心臟,﹁各行省的法官和總督﹂則擔負起﹁耳、目和喉舌的任務﹂,軍官和士兵是手臂,君主的助手們則﹁可以比為身體的兩側。﹂他接下去把管理錢財銀庫的官員比為肚子和腸胃,強調這是最容易腐敗感染的器官。他說:司庫和簿記官︵我說的不是監獄裡管囚犯的小吏,而是管理國庫的財政官員︶好像肚子和內臟。他們如果貪得無厭,又處心積慮聚斂收刮起來的脂膏,就會生出各種各樣無法治愈的疾病來,而且會感染全身,導致整個軀體的毀壞。

西方關於政體比喻這一經典表述,和李綱治國如治病的比喻相當近似,兩者都把社會政治問題比為人身上有待醫生治理的疾病。由此可見,在中國和西方思想傳統中,都各自獨立地形成類似比喻,即以人體和人的疾病來比方國家及其腐敗。

薩里斯伯利的約翰對肚子和腸胃的評論,認為那是容易腐化的器官,說明疾病不止有外因,而且有自我引發的內因。在西方,肚子和身體其他器官爭吵是一個有名的寓言,最早見於古希臘伊索寓言,中世紀時由法蘭西的瑪麗︵ Marie de France︶複述而廣為流傳,一六○五年由威廉.坎頓William Camden︶印在《餘談》︵ Remains︶一書裡,在莎士比亞《科利奧蘭納斯》一劇的開頭I.i. ︶,更有十分精彩的變化和應用。﹁有一次,人身上各種器官對肚子群起而攻之﹂,控訴肚子﹁終日懶惰,無所事事﹂,卻無功受祿,吞沒所有的食物。

總而言之,大家都指責肚子貪得無厭,聚斂脂膏。肚子不僅以各有所司、各盡所能的觀念作答,而且特別強調社會等級各有次序,而且說這對於秩序和統一至為重要。﹁我是全身的儲藏室和店鋪﹂,莎士比亞筆下的肚子不無自傲地宣布:

我把一切都通過你們血脈的河流,

送到心臟的宮廷,頭腦的寶座,

最強健的神經和最細微的血管,

都由人身上大大小小的宮室管道,

從我那裡取得氣血精神,

才得以存活。

在這個寓言原來的版本裡,手腳等器官不願餵養肚子,拒絕工作,但整個身體也很快就垮掉了。於是政治的軀體顯出是不同器官的統一體,一旦其等級秩序被打亂,遭到破壞,這個有機體也就會變得虛弱,產生疾病。莎士比亞《特羅伊洛斯與克瑞茜塔》中尤里昔斯關於﹁等級﹂那段著名的話,就相當巧妙地利用了這一觀念,也利用了疾病和藥物十分鮮明的意象。尤里昔斯把太陽描繪成眾星球之王,﹁其有神奇療效的眼睛可以矯正災星的病變﹂︵ Asclepius︶。﹁一旦動搖了等級﹂,尤里昔斯繼續使用醫療的比喻說,﹁全部偉業就會病入膏盲﹂︵ pharmakon︶。要治療政體的疾病,毒藥和良藥都各有用處。

《兩親相爭》︵ The Two Noble Kinsmen︶公認為莎士比亞所寫的一節中,阿塞特對戰神祈禱,把戰神描繪成一個用暴烈手段來治病的醫生。阿塞特呼喚戰神說︵ pharmakon︶:

啊,矯正時代錯亂的大神,

你撼動腐敗的大國,決定,

古老家族的盛衰,用鮮血,

治愈患病的大地,清除世間,

過多的人口!

正如前面李綱說過的,﹁干戈斧鉞者,藥石也﹂,為治理一個有病的國家,就必須﹁聚毒藥,治針砭﹂。西方的政體有病,治療起來也是採用暴烈的方法。阿塞特呼喚戰神,就把戰爭比為放血,而那是中世紀以來治療許多疾病的辦法。在那種原始的治療過程中,讓人流血恰恰成了予人治病的手段。莎士比亞悲劇《雅典的泰門》結尾,阿昔畢亞迪斯帶領軍隊向腐敗的城市推進時,最後所說那段話也正是這樣的意思︵ pharmakon︶:

我要把橄欖枝和刀劍並用,

以戰爭帶來和平,讓和平遏制戰爭,

使它們成為彼此治病的醫生。

這裡又是以醫療的語言和意象來取譬,戰爭與和平像醫生開的處方,可以互相治療彼此的疾病。於是我們在此又看到,致命與治病、毒藥與良藥、殺戮與治愈等相反覆又相成,無論治國還是治人,這些都是同一治理過程使用的兩種互相聯繫而又互相衝突的手段。

有趣的是,在中國古代,《周禮.天官》為醫生所下的定義早已經包含了這樣相反的兩個觀念,說是﹁醫師掌醫之政令,聚毒藥以共醫事﹂。鄭玄的注說:﹁藥之物

錦里讀書記 離開成都二十多年了,現在回想起來,覺得那是一個文風很淳厚的地方,而那文風之厚,尤其在艱難之際越發能顯出底蘊來。記得上高小和中學的時候,常到西郊浣花溪畔的杜甫草堂去玩,喜歡背誦樓台亭閣到處可見的楹聯。在供奉杜甫塑像的工部祠前,有咸豐年間任四川學政的何紹基題的一副對聯:﹁錦水春風公佔卻,草堂人日我歸來。﹂工部祠前有幾樹臘梅,長得疏落有致,初春時分梅花盛開,或紅若胭脂,或黃如嫩玉,遠遠就可以聞到一陣幽香。所以在正月初七的人日游草堂,別有一番風味。在草堂寺,也許晚清顧復初所撰的對聯最有名:...