一段最絕望、最撕裂人心的出養,

一段最煎熬、最愛恨交織的尋親,這不只是一個女兒的自白書,更是獻給全天下離家兒女的動人之書!★一個西方女孩回台灣尋親的真實故事!

★美國知名記者首次深刻剖白被送養的成長經歷,真誠、幽默,獲各界評媒熱烈推薦!

★《寇克斯評論》、《ELLE雜誌》、《底特律地鐵報》、《領養家庭雜誌》、《好管家雜誌》、《哥倫布快報》、《明尼亞波里斯星壇報》、《婦女書評》一致感動好評!

23年前,一個放棄撫養的決定,讓她的人生全面改寫。

23年後,一個來自台灣的信息,將再次翻動她的人生!

梅齡,她是一個獲獎無數的美國記者,在職場擁有大好前途,以及無可限量的未來。然而在此耀眼光環下,她始終無法正視的,卻是內心深處的那塊缺角:她,不是美國父母的親生女兒──她來自台灣……

台灣對她而言,原本是個不會再有瓜葛的過去。但現在,卻因為一通電話,而牽起了她與台灣的聯繫,也掀開了23年來她一直不願去面對的真相:她的親生父母從金門移居到台東,連續生了五個女兒後,在她出生的那一刻,便決定將她送養,只因為她不是男孩,不是他父親期待的那個男丁……面對這空缺了23年的親情,任何一個選擇都無比艱難,但梅齡卻決定重返出生地,勇敢尋回那原本屬於她的另一種人生!

這是個令人為之動容的真實故事,是用愛與勇氣寫下的自白書,它來自一個曾經被放棄的女孩,也深深激勵了我們所有人:無論曾經有過多麼不堪的際遇,每個人都有能力擁有一個全新而又純粹美好的生命!本書特色:◎一個西方女孩回台灣尋親的真實故事!

◎23年前的送養決定,是否真能成全兩個家庭?美國知名記者首次深刻剖白被送養的成長經歷,真誠、幽默,獲各界評媒熱烈推薦!

◎《寇克斯評論》、《ELLE雜誌》、《底特律地鐵報》、《領養家庭雜誌》、《好管家雜誌》、《哥倫布快報》、《明尼亞波里斯星壇報》、《婦女書評》一致感動好評!

◎陳安儀(資深媒體人/作家)專文推薦!

◎王育敏(立法委員)、陳麗如(兒福福利聯盟執行長)、黃文華(東森主播)、傅娟(知名主持人)、彭樹君(作家)、楊力州(紀錄片導演)落淚推薦!

作者簡介:

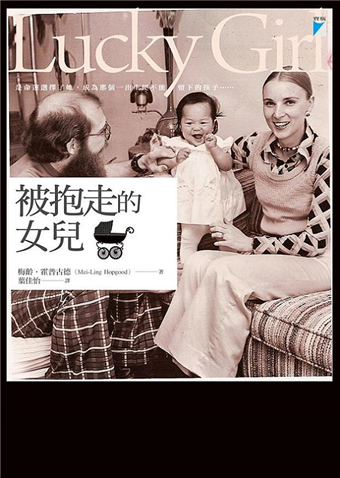

梅齡.霍普古德(Mei-Ling Hopgood)

梅齡.霍普古德(Mei-Ling Hopgood)

畢業於美國最優秀的密蘇里大學新聞系,現為自由撰稿記者與作家,作品散見各報章雜誌,如《國家地理旅人》、《新美人雜誌》、《邁阿密先鋒報》、《波士頓環球報》等等,任職過《底特律自由報》與《聖路易郵電報》等等報業記者,曾榮獲許多獎項肯定,其中最著名的是美國的「全國頭條新聞評論獎」(National Headliner Award)。2009年出版第一部作品《被抱走的女兒》(Lucky Girl),描述她接獲台灣原生家庭的一通電話,決定踏上返台尋根之旅的回憶錄。

各界推薦

名人推薦:

「傳統重男輕女的價值觀,在現代的台灣社會看來不可思議,但這本回憶錄中,卻赤裸裸地呈現它殘酷的一面。作者因為父母領養一個兒子而把她送到美國,直到因為家人的呼喚,踏上了福爾摩沙的土地上,展開精采的重聚。一切發生的事好像是一場夢,但血緣關係,是如此的奇妙,當作者和家人再度相遇,親情的力量將中西文化衝擊降到最低,人生當中許多轉折出現得突然,沒有機會事先彩排,該如何來面對呢?藉由這段真實的故事,讓身為母親的我看了感動,相信對您也會有所啟發!」──黃文華,東森主播、超視「請你跟我這樣過」主持人

「她是女兒,不是爸媽眼中期待的兒子,被拋棄,被送走,還是在另一個全新的家庭長大了!她半自傳體的人生故事,揭開的不是一己之痛,而是牽扯了好幾個世代「重男輕女」的課題!但她從不怨天,也不尤人,當她回到不曾參與過的出生地,卻有著最大的寬容與愛!」──傅娟,知名主持人

「梅齡.霍普古德讓我們追隨她年輕時候的身影,去回溯她與台灣的故事。讀著,不禁感到心底一陣暖暖的濕潤,不肯從她的字裡行間稍作停歇。她捕捉了她生命中的美好,以及不幸之中的幸運──在這一段尋覓返家的路上。」──丹妮莉.楚索妮,《天使學》、《墜越地球》作者

「這的確是一段需要勇氣的旅程!梅齡為了與原生家庭接觸,學習了中文,努力克服文化的隔閡,而後卻發現一個需要更多勇氣去面對的家族真相!這是一個關於尋根與家族情感糾結的感人故事,真誠,令人無法不動容!」──凱薩琳.弗林,《巴黎藍帶廚藝學校日記》作者

媒體推薦:

「梅齡用一種幽默、可親、包容的筆調,寫出了她所瞭解到的一段生命故事:它是如此深深受到機運、抉擇以及愛的左右而產生……一個充滿智慧、撫慰人心的告白;一個關於家庭、尋根及命運的感人之作!」──《寇克斯評論》

「知名作家梅齡,她幾乎可以說是最早一批被美國領養的台灣孩子。她的故事寫出了我們難以想像的台灣舊社會觀念……很棒的一本書!」──《好管家雜誌》

「梅齡.霍普古德的敘述很有魅力,讓人如同看到電影版的《雙面情人》,不禁要想,如果當年她不是被送養出來,現在又會如何……在她靈巧又動人的對比下,我們看到了她台灣姊妹的童年,以及她在密西根州養父母家中所得到另一種截然不同的成長歲月……」──《ELLE雜誌》

「《被抱走的女兒》對於被收養的小孩的情感,有著最深刻的描繪。作者誠實剖析了自己,從與親生家庭的第一次碰面,到與親姊妹的緊密相連;從台灣父親渴望生兒子的執念,卻一再擺脫不了生出女兒的命運……在在都緊抓著讀者的心,讓我們隨之心碎,而又從中看到了諒解。」──《寄養家庭雜誌》

「梅齡與她台灣家人團聚的過程,讓人無比動容……她的故事之所以吸引人,不僅在於裡面充滿歡樂、詼諧,更因為她坦白,敢於正視親生家庭將她送養的原因,甚至未曾隱去任何不堪的家庭祕密。」──《路易斯維爾信使報》

「《被抱走的女兒》無論在切入的角度,或是描述的觀點上,都有別於其他同類型的作品。它讓我們清楚看到那些決定送養兒女的家庭背後,所承擔的壓力與痛苦,更多時候,這決定卻是出自不可告人的理由……梅齡的文字簡明而且渲染力極強,讓讀者如同緊隨她身邊,觀看她生命的每一個重要時刻;我們也因為無法將眼光從她身上移去,而逐漸看到一種屬於她的獨特身影。」──《底特律地鐵報》

「作者是一個成長於底特律的知名記者。她用本身具備的幽默與洞悉力,寫下了自己與親生家庭所糾葛的情感。她的文采,造就了這部感人的故事……這本書不僅讓讀者一窺作者與親生家庭的和解經歷,也讓我們瞭解到其原生家庭為何擺脫不了傳統束縛,所引發的家庭悲劇……」──《婦女書評》

「為了寫這本書,作者迫使自己對原生家庭不停的提問。隨著她一再的探問家人,逐一記下自己被送養的原由時,我們也看到了這個家族的祕辛隨之曝現,相當令人震撼……誠實到近乎殘忍……梅齡寫的不止是她自己的故事,更是反映了許多被收養者的心理寫照。」──《BUST雜誌》

「有這麼多的祕密,以及令人憤慨的事……梅齡耐心且細細爬梳在家族裡接連不斷出現的複雜問題,同時讓我們明白:這就是家族的意義所在。」──《明尼亞波里斯星壇報》

「一部相當迷人的回憶錄!一次欲罷不能的閱讀經歷!」──《哥倫布快報》

「這本書之所以好看,也在於作者持以一個客觀、理智的態度,並無意彰顯或控訴自己被領養的身世。」──《密爾瓦基哨兵日報

「身為記者的梅齡.霍普古德,用她特有的敏銳度與觀察力,毫不遲疑地向眾人坦言至今仍存於她生活裡的兩個世界。相當精采!一讀難忘!」──《洛磯山電訊報》

名人推薦:「傳統重男輕女的價值觀,在現代的台灣社會看來不可思議,但這本回憶錄中,卻赤裸裸地呈現它殘酷的一面。作者因為父母領養一個兒子而把她送到美國,直到因為家人的呼喚,踏上了福爾摩沙的土地上,展開精采的重聚。一切發生的事好像是一場夢,但血緣關係,是如此的奇妙,當作者和家人再度相遇,親情的力量將中西文化衝擊降到最低,人生當中許多轉折出現得突然,沒有機會事先彩排,該如何來面對呢?藉由這段真實的故事,讓身為母親的我看了感動,相信對您也會有所啟發!」──黃文華,東森主播、超視「請你跟我這樣過」主持人

「...

章節試閱

1 回來吧!我們是你的台灣家人!

一九九五年五月,密西根州羅亞歐克市

大學畢業後,我搬回了底特律地區,並在《底特律自由報》擔任新手記者的工作。我所撰寫的都是一些非常令人「振奮」的新聞,像是跟蹤警官的暴力青少年,或是因為暴怒而把自己孩子捅死的母親。我在羅亞歐克郊區的南華盛頓大道租了一個房間,這棟老房子不但搖搖欲墜,油漆還是可怕的芥末黃,不過當時的我才二十一歲,單身,所以對公寓周遭的時髦街區與眾多酒吧還算滿意,也就願意忍受房子的各種缺陷。我對自己剛起步的生活非常滿意,也對自己的膚色感到驕傲。我相信自己已經克服了身為亞洲人的心理障礙,在經過了長期的調適後,我終於知道如何掌握自己想要的人生。

然後在某天下午,我接到媽媽的電話,她和我父親都還住在家鄉泰勒市,距離我所租賃的地方約四十分鐘車程。由於我已經搬回底特律了,常常去拜訪他們也不算難事。在電話中,我們通常都聊一些母女間的輕鬆話題,例如喜怒無常的密西根天氣、工作內容、弟弟們的生活,或是當時男友的新聞。不過那天,她為我帶來了一個更有趣的消息。

「莫琳修女今天打電話來,」她說,「她現在就在鎮上,而且很想見你。」

對我來說,莫琳.希南特修女是一位遙遠而神祕的人物,我的父母每次提到她時,更是滿懷敬意。在婚後沒多久,當他們想要領養孩子,拜託的人就是這位莫琳修女。因此,這位修女成為我親生父母及養父母間的橋梁,先是幫忙處理了那些簡直要令人發怒的繁雜手續,然後才把我從台灣順利帶到美國。在這段期間,她還親自照顧了我八個月。在我還小時,我曾和莫琳通信過一陣子,但關於她的一切,我其實記得不多。

媽媽在電話中告訴我,在旅居其他州及國外多年後,莫琳現在回到了她位於底特律郊區的家鄉阿倫派克,而那就在泰勒市的東北邊。

「你可以打通電話給她,」媽媽說。

我對於自己在台灣的七個多月生活並不十分感興趣,我的親生父母就像影子一樣,只存在於我的身體特徵中,例如我的眼皮、我的下巴曲線以及那一頭亮麗的黑髮。對我來說,他們就像童話中的角色,或是前世的遊魂,就連我對他們擁有的記憶,也都是旁人告訴我的。現在的我是一位快樂的美國女孩,那些過往的細節不但與我無關,也與我有著藍眼睛的父母無關,更與我兩位同樣領養來的韓國弟弟無關。我不過是個被貧窮台灣家庭丟棄的小女嬰,這樣的孩子多得很。總之,那都是過去的事了。

不過我對這位修女還是很感興趣,因為有她,我才能擁有完全不同的人生。所以我向母親要了她的電話號碼。

聽到我的生活過得不錯,莫琳表現得非常雀躍。

「喔,梅齡,」她說,「我很高興安排了你的領養,那看來是個正確的決定。在照顧你的那段時間,我就像你的母親一樣。」

她邀請我到她家吃晚餐。

「我有一些照片,」莫琳說,「你的照片……還有你父母的照片。」

「你有我媽媽的照片?」在我還是青少年時,我曾時不時地想到我的母親。我想知道她究竟是什麼模樣,也想知道自己有什麼特徵遺傳自她。不知道為什麼,我對於生母的好奇心一直比生父強烈,但我沒有他們任何一人的照片。

「梅齡,你的母親愛你,她並不想把你送走。」

因為沒有料到她會提到這件事,我的眼淚就這樣決堤流下,一股既放心又傷感的情緒突然湧上心頭。那是一個我從不敢問出口的問題,但莫琳給了我答案──她並不想把你送走。我沉默了一會兒,不希望莫琳聽出我失控的情緒,於是決定先接受她的晚餐邀約。

莫琳位於阿倫派克的公寓不大,只有一間臥房,不過整體而言非常舒適,裡面還裝飾了許多她長年旅遊蒐集而來的紀念品。她的客廳內掛了一張手繪卷軸,是她在台灣待了八年後收到的餞行禮物。她親眼看著一位朋友在她面前畫下那座白雪皚皚的山峰,並用中文在上面題了:「凡走過必留下痕跡。」莫琳的桌上鋪了一條肯加布當桌巾,上面放了一個象牙木的手工雕刻品,那是她從坦尚尼亞某位藝術家買來的非洲人頭像。在另一面牆上,她掛了一幅裱框的大型照片,裡面是一位非洲婦女的側寫,而她的眼淚正順著臉頰流下。談到這張照片,莫琳說是二十年前在一個民族慶典中買的,而且不管搬到哪裡都隨身攜帶,因為對她而言,那就象徵了所有被壓迫的人們。

我之前只在父母的黑白照片中看過莫琳,當時的她三十一歲,很瘦,而且總是把頭髮綰在頭巾底下。不過現在站在我面前的是當代版的莫琳,她五十四歲了,不再只是照片中的黑白人物,雖然矮小,但非常健壯,一頭深色鬈髮也不再像照片中被頭巾遮住。她穿著長褲和紫色毛衣,內裡搭了一件藍白色的上衣。才見到我,她銳利的藍眼睛立刻盈滿淚水,然後我們像一對老朋友般彼此擁抱。

「見到你真好,」莫琳說,「你看起來過得很棒。」

她向我介紹了雪莉.史密斯修女,她曾在聖母醫院照顧過我。接著我們三人就坐在莫琳家的沙發上,一邊喝茶一邊聊天,不但談我正起步的記者生涯,也談莫琳的世界遊歷及近期進行的心理諮商服務。莫琳煮了一鍋雞湯,還做了蔬菜雜燴當晚餐,我們都用筷子進食。晚餐後,莫琳拿出一個裝滿照片的信封,那些都是在台灣拍的,裡面包括了聖母醫院、裡面的護士們,當然還有我的家庭。我們一同欣賞這些照片,莫琳和雪莉則一邊回憶往事,一邊笑鬧地說著兩人當時可瘦了。

在其中一張照片上,莫琳抱著我,而我正彎身試圖拉我其中一個姊姊的頭髮,我的祖母、阿姨及雪莉也都站在一旁。在另外一張照片裡,同樣攝於我離開台東的那一天,莫琳、我,和幾個護士面對鏡頭,前來向我道別的父母也在其中。莫琳抱著我,我的生母就站在一旁,一隻手放在我的手臂上。她的頭髮往後梳,黃色的前扣上衫外套了件條紋毛衣,腳上則穿了一雙紅鞋。我的生父站在莫琳右邊,但一半的身影在相片外,只能看出上身穿著一件棕色外套。在他們兩人身上,我完全找不到自己的影子。我努力檢視生母觸碰我手臂的方式,想從中瞭解她的內心感受──因為她的表情完全沒有洩漏出任何線索。

那天的聚會結束後,莫琳告訴我,「你知道嗎,梅齡,要是你想要和台灣的家庭聯絡,我想他們都還住在原來的地方。」

我呆呆地盯著她,畢竟這個想法還是第一次掠過我腦海。我從未認真想過某天我會找到他們、這所謂的台灣家庭。在我成長的過程中,很多人問我會不會想知道他們後來過得如何,而我的答案始終是否定的。不,我不知道我有幾個兄弟姊妹;不,我對台灣幾乎一無所知;不,我沒有特別想見他們。身為一個青少年,我甚至對自己的無知感到一種莫名的驕傲。

我的意思是,何必執著於過去呢?基於我們當中某一方的利益,或者說彼此的利益,當初的我被送到了美國中西部的教師家庭,在一九七四年四月的某個下午,成為了羅里及克麗斯的孩子,從此,他們就是我真正的家人,大家都無法再回頭了。是羅里和克麗斯為我念床邊故事、參加我的獨奏會、幫我打造返鄉花車,還帶我去佛羅里達度假。此外,也是我媽把我打扮得漂漂亮亮後,送我去上舞蹈課,雖然我們兩人個性不同,偶爾也會因此產生衝突,但我還是敬愛她分寸拿捏得當的耐性,以及她蒼白的美麗。至於羅里,他會帶我去購物、護送我去參加舞會,甚至讓我在他領導的罷工中站在警戒線邊緣。我的個性跟他完全一樣──意志堅定、獨立,而且熱情;雖然有時因為個性太像,我們兩人會吵到整間房子的窗戶都在震動,但我們心底仍願意為彼此奉獻。我還有兩個從南韓領養來的弟弟,他們是勇壯和俊侯,我真正的手足,也是我兒時的好玩伴。我曾教勇壯如何玩扮家家酒、和他一起露營,另外也教俊侯如何說英語、甚至還常常睡在同一張床上。我從不需要忍受貧窮或性別歧視的問題,在成長的過程中,我的環境讓我相信:只要我願意,我什麼都做得到。這才是我──我有一個親密的家庭、富足的生活,以及因為身在美國而得以享受的種種機會。

我很幸運,我一直都這麼告訴自己。

也許有一天,我會想要認識這些存在於我過去的人物,並瞭解他們將我送走的原因。也許有一天,但總之不會是今天。

於是,我感謝莫琳的提議,但表示自己還是得再想一想。

「假如你願意的話,可以寫信到台東的醫院,」我提議,「只是問一下我的家人身在何處,但別聯絡他們……只是確認一下……好嗎?」

由於我的反應不是很熱烈,莫琳決定再等一陣子。過了不久,因為報社開始罷工,我便離開了底特律,到聖路易開始了另一份記者工作,並在那裡交了一群有趣的朋友。我們全都年輕熱情,整天花時間鑽研別人的故事,但我對自己的故事卻仍然沒有深究的意思。

到了一九九六年底,我想起了自己一年前和莫琳的談話,於是寫了在節日時應景的一些祝福話問候她。我不知道她是否有寫信到台東的聖母醫院問過我家人的下落,於是只在信中狀似無意地問,「你有寫信到醫院了嗎?」

莫琳以為我的詢問是一種請求:請寫信到醫院。於是她立刻為我寫了這封信。

大約過了一個月後,一九九七年一月二十六日,當時的我在聖路易中西邊緣的公寓中,正為晚上舉辦的雞尾酒派對揉麵團。我試著把一個個小麵團擀成三角狀,好把它們做成薄酥皮小點。我的餐點內容很簡單:貝果薄片配上火腿、蔬菜、希臘菠菜奶酪派、乳蛋餅、蘸醬和薯片,總之就是一些派對常見的小點心。為了準備這場派對,我的整個房子滿是微焦的油味,廚房也一團亂。料理台上堆滿了平底鍋、刀子、撕開的食品包裝袋、一條條的麵團和切碎的蔬菜。我養的狗則一臉期盼地蹲在我腳邊,希望可以在這場混戰及我對牠的憐憫心中撈到一點好料。我打算等會兒放些爵士樂、招待大家馬丁尼,此外還要特地穿上我在二手店買的一件紫色薄紗短洋裝。然後我們會談些和購物有關的話題,順便對於工作上的各種命令及落後的進度大肆哀嘆一番,不過能讓我們聊得最熱烈的,還是那些瘋狂的政治家、慘烈的約會、家庭,以及有著怪異習俗的中西部小鎮。

然而現在,我的準備進度嚴重落後。我驚慌不已,渾身都是麵粉。此時電話竟然響了起來,我只好隨便將指尖在手巾上擦一擦,抓起話筒。

「哈囉?」

是莫琳。

「梅齡,」她的聲音聽起來非常興奮,「我收到了醫院寄來的一封信。」

一個在聖母醫院的修女寄來了我親生父母的資訊。

「你的父母都是金門人,父親已經五十九歲了,母親五十四歲。」莫琳繼續念著,「父親是一位農夫,母親則是家庭主婦。」

接著,莫琳像是在念洗衣店的送洗清單一樣,對我列出了來自另外一個世界的數據資訊,當中完全沒有提及任何姓名,「長女,已婚,是政府機關的研究員……」總而言之,我在台灣有七個兄弟姊妹,其中六個是女兒,另一個是他們領養的兒子。此外還有一個更小的女兒,後來被送給一對瑞士夫婦領養。

我整個人僵住了,只能靠在廚房的流理台邊。

我的母親與父親?我的兄弟姊妹?

莫琳繼續念下去,「父親非常希望見到梅齡,並邀請她一九九七年二月七日回來跟大家一起過新年。他說所有孩子那時候都會回家。」他還附上了一張名片及回函信封。

「你能相信嗎?」她興奮地問。

不能,應該說我完全呆住了。我想當時我大概只說了「哇,真是太棒了」,或是一些類似的話。

不過,當時的我還不想讓這個古怪的消息干擾我忙碌的生活,畢竟這當中有太多未知之處,而且我也害怕,怕過多的好奇心只會帶來麻煩。我還是希望離我的過去遠一點,畢竟,要是我在發現一切後感到受傷,那該怎麼辦?莫琳說她會把信轉寄給我,然後我們可以再決定要怎麼做。

在一片暈眩與震驚中,我打電話給我的美國父母,他們對這個消息非常興奮,而且迫不及待地想知道更多細節。那天晚上,我也把這件事告訴了所有來訪的朋友。我們對於這一切都感到既困惑又新奇,並開始猜測他們究竟是些什麼樣的人。一位亞裔的美國人告訴我,他們是在所謂的「牛年」出現的,而我們兩人都是牛年出生。

「他們一直等到你的生肖年才來找你,」她對這項發現感到非常驚嘆,我們也胡亂地為此舉杯慶賀。我感到一種異樣的興奮,但心底也隱隱知道,所有我對於過去與未來的認知勢必將要有所改變。

幾天之後,我從堪薩斯城出差回來,我的沙皮狗「黛利拉」用她一貫的興奮舞蹈迎接我:又是扭又是搖尾巴。雖然還穿著外套,我仍然蹲下身來拍拍她那充滿皺褶的臉。接著我開始查看堆了幾天的信件,一邊伸手按了廚房流理台邊緣上的答錄機按鈕。

「嗶。」

出現的是莫琳因為新消息而興奮不已的聲音,因為她又收到了另一封信,這次是來自我的其中一位姊妹,她對著我的答錄機開始念:

親愛的梅齡:

你這些年好嗎?我們很想念你,聽到你的消息時也都很開心,尤其是父親和母親。我是你的姊姊。父親和母親想趕快見到你,所以希望你在一九九七年二月的新年能來台灣。父親說如果你願意來的話,他會替你買機票,所以要是你收到這封信,請盡快回覆我,我們希望能聽到你的好消息。

你的姊姊,克莉絲

這一切實在發生得太快了,對我來說,這些人原本只像書裡的角色,現在卻突然威脅著要立刻參與你的人生。

莫琳將我二姊克莉絲所寫的原信寄給我,她的中文原名是淑華。她把字寫在很容易起皺的糯米紙上,看起來充滿了細緻的異國風情。至於那個信封,上面除了「台東,台灣」是用英文寫的之外,其他都是中文字。

大概一個禮拜之後,我又收到來自另一位姊妹的信,當中還塞了幾張照片。我把這些照片貼近到幾乎鼻頭的距離,仔細檢視上頭的每一張臉、每一雙眼睛、每一片嘴唇,以及他們每個人的身形。誰比較高?誰比較美?誰和我看起來比較像?我究竟是像母親或父親,還是某一個姊妹?其中有些照片非常老舊,幾乎和我之前在莫琳家看到的照片拍攝於同一個時期。這些包含了我嬰兒時期的照片不像上次那般讓我震撼,但近期的照片卻讓我心中起了不少漣漪,尤其是一張在某個姊姊婚禮當中拍攝的全家福。

那張照片不過拍攝於幾年前,照片中的新娘穿著紅金相間的禮服,佩戴玉墜,耳朵上戴了閃亮的長耳環。她的頭髮往後梳得很高,臉頰兩旁垂下幾綹燙成螺旋狀的髮絲。她的身邊有將近二十位親戚,女性都穿禮服,男性則穿西裝,無論是叔伯姑嬸還是平輩親戚,總之全都盛裝出席,而且每個人都踮著腳尖、伸長脖子,急切地想要塞進鏡頭中。我注意到我的姊妹們全都搽了類似的亮紅色口紅,祖母則穿著一件藍色的絲質衫,一臉安詳地坐在前排正中央。她的雙手放在膝蓋上,右邊的腋下突出了一支拐杖,由於白色髮線已經隨著年紀開始往後退,讓我聯想到許多功夫電影中的角色:一個隨時能夠提供你睿智建議的長者。我母親坐在她的右手邊,身上穿了一件粉紅色和白色相間的格子洋裝,白色絲襪,高跟鞋,胸前還別了一個繫有紅緞帶的胸花。她的頭髮燙得很蓬,瀏海則有點滑稽地在額頭前形成一個勾勾。她的嘴唇也搽著類似的亮紅色,笑得有點僵,眼睛在攝影師按下快門時剛好閉了起來。在我母親右手邊,則是我那勉強算在微笑的父親,他的身形看來嚴肅筆直,西裝也非常整潔,色彩繽紛的領帶則是用領帶夾固定在胸前。他和我母親一樣別了胸花,上面用金色油彩印了一個中文字。在照片背後則有手寫的字,「祖母已經過世(一九九六年五月二十一日),八十六歲。照片攝於四女兒的婚禮。」

在那個時候,除了我的父母、新娘和祖母之外,我完全不知道其他人是誰,只看得出來他們是群聚在一起的快樂傢伙。知道這些陌生人和我有血緣關係的感覺非常怪異,但最讓我驚訝的,是這些人並不如我想像般的貧窮。因為在我有限的記憶中,我的家人總像活在黑白照中的遙遠人物。他們看來非常憔悴,身上的衣服破爛,背後的房舍則是茅草搭蓋的小屋,總之就是第三世界貧窮國家的典型模樣。我的意思是,貧窮難道不就是他們把我送走的原因嗎?是吧?

然而他們看起來卻完全不是如此,又或許他們之前是,但現在情況改善了,我不知道。總之現在的他們是個中產家庭,我的姊妹們看來也都受過良好教育,她們的外貌吸引人,事業也成功,跟我所假設的一切幾乎完全不同。

「他們看起來非常相愛,」我在日記中這麼寫道。

在此之前,我從來不在乎他們,甚至不覺得他們是真實存在的人物,因為我從來沒有足以和他們產生連結的資訊,當然也從未嘗試去尋找。我的父母把他們知道的一切都告訴我了,而我也從來沒有多問,我想自己是下意識地做了這個決定。畢竟,只要沒有意識到自己失去什麼──或是他人虧欠了你什麼──你比較不會感到傷痛,當然也就不會渴望那段你從未瞭解的人生。然而,現在的我不只知道了自己因為領養而得到的一切好處,也知道了因此錯失的一切,這讓我心中出現了想要知道更多的慾望。

我很快地挖出了幾張自己的照片,其中一張照的是我的美國家庭、一張是我和我的沙皮狗,另一張則是我和幾個朋友在夏威夷。在最後一張照片中,我曬得很黑,上身穿一件紅白格子衫,下身圍一條紗籠,我和一群朋友坐在沙發上,其中還包括了隔週就要在檀香山結婚的好友莫妮卡。我挑這張照片是因為自己在當中笑得很開懷,而且眼睛不像其他照片中那樣又斜又瞇。畢竟這是他們看到我的第一張照片,我希望好看一點。我把這些信件以國際快捷的方式寄到台灣,一封寄給我的姊姊,另一封寄給我的父母。

「親愛的母親與父親,」我寫道,「我收到了你們的信,而且很高興能得到你們的消息。我在新年的時候沒辦法過去,非常抱歉,但我會盡快找機會拜訪。你們這些年來好嗎?」

接著,我簡短有禮地描述了自己身為新手記者的生活,沒有提到任何有關內心的複雜感受,也迴避了所有他們可能無法理解的內容。接著我簽下,「愛你們的女兒,梅齡」。

1 回來吧!我們是你的台灣家人!一九九五年五月,密西根州羅亞歐克市大學畢業後,我搬回了底特律地區,並在《底特律自由報》擔任新手記者的工作。我所撰寫的都是一些非常令人「振奮」的新聞,像是跟蹤警官的暴力青少年,或是因為暴怒而把自己孩子捅死的母親。我在羅亞歐克郊區的南華盛頓大道租了一個房間,這棟老房子不但搖搖欲墜,油漆還是可怕的芥末黃,不過當時的我才二十一歲,單身,所以對公寓周遭的時髦街區與眾多酒吧還算滿意,也就願意忍受房子的各種缺陷。我對自己剛起步的生活非常滿意,也對自己的膚色感到驕傲。我相信自己已經...

梅齡.霍普古德(Mei-Ling Hopgood)

梅齡.霍普古德(Mei-Ling Hopgood)