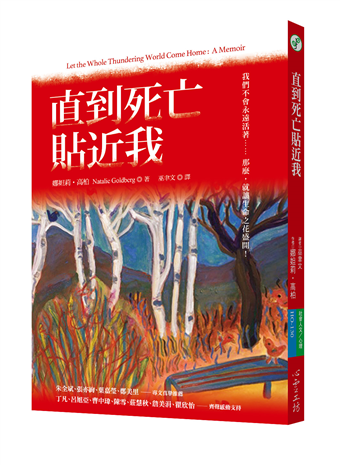

★《心靈寫作》系列作者的最新作品,娜妲莉‧高柏直面死亡的深層體悟!

★由肉身碰撞出來的病中書寫;因死亡而激發出的生命之光與暗。

我們不會永遠活著……

那麼,就讓生命之花盛開!

凡我們所逃避的,其中必有能量。若是我對苦難視而不見,那麼我的寫作生命也將死亡。你不能退卻、躲避、拒絕承認。你就是得咬著牙反身回到那蒸騰熱浪中。如果我沒寫出這本書,那之後便再也寫不出任何一本書了。──娜妲莉‧高柏

娜妲莉.高柏,長年投身禪修並身為世界知名的心靈寫作教學者,發現自己得了致命疾病後,陷入由醫院、醫師、陌生醫療手法,以及肉身無常的事實所構成的充滿挑戰的國度。娜妲莉這宛如異樣風景的描述讓我們發現,穿越疾病的小徑是根植於直接擁抱苦難的激烈承諾。

而在這段過程中,她的同性伴侶也得了癌症。「癌症雙胞胎」,娜妲莉如此謔稱。她們必須彼此相伴,但又得為生存、愛情,以及人際關係間的傷痛各自奮鬥。這本書是作者令人感動的沉思,敘述她如何活出一片繁花盛開的真實人生。

作者簡介:

娜妲莉‧高柏(Natalie Goldberg)

詩人、畫家、教師,寫了14本書,其中《心靈寫作:創造你的異想世界》全球暢銷150萬本、譯成14種文字,成為北美所有教授與學習寫作療癒課程者必讀、必引述的經典。她結合禪修與書寫開辦書寫工作坊,學員來自世界各地。

娜妲莉‧高柏大學時迷戀文學,畢業後與朋友合開健康食品餐廳,在做菜和閱讀間體會到寫作可以從生活出發,從此投入文字創作,並於1974年開始靜坐、修禪,持續至今。她推廣「用寫作來修行」的觀念,認為寫作跟修行都需要學習相信自己的心,珍惜並洞察生命精隨,以專注、自我紀律、活潑創意和開放態度,讓心中的迴旋之歌從筆端流唱而出。

目前住在美國新墨西哥州,持續寫作,其作品已翻譯成中文者有:《心靈寫作:創造你的異想世界》、《狂野寫作:進入書寫的心靈荒原》、《療癒寫作:啟動靈性的書寫祕密》、《寫,在燦爛的春天》(皆由心靈工坊出版)。更多相關資訊可參考她的網站:nataliegoldberg.com。

譯者簡介:

巫聿文

1975年生。曾任出版社編輯。現為自由文字工作者。聯絡信箱:wordsmith.scott@gmail.com

各界推薦

名人推薦:

專文真摯推薦──

朱全斌/作家、傳播學者

張亦絢/作家

葉嘉瑩/親赴美國參加娜妲莉‧高柏工作坊、四季生命歷程性書寫帶領人

鄭美里/社大講師、生命書寫與心靈寫作團體帶領人

齊聲感動支持──

丁凡/資深譯者、《療癒寫作》譯者

呂旭亞/諮商心理師、榮格心理分析師

曹中瑋/旭立心理諮商中心資深督導

陳雪/作家

莊慧秋/文字工作者、心靈寫作課程講師

詹美涓/作家、蘇黎世榮格學院分析候選人

瞿欣怡/作家

(依姓氏筆畫排序)

各界佳評──

「質樸、令人心碎,但又充滿希望。本書為我們揭示如何面對疾病這個事實,並以勇氣與優雅正面迎向復原之路。」

— 尾關.露絲(Ruth Ozeki),《時光的彼岸》(A Tale for the Time Being)作者

「所有人都該讀這本極富吸引力並深刻而誠實的回憶錄。本書所揭露的診斷歷程、邁向死亡,以及生命的方式,我從未在其他書中讀過。書中對於真相與傷痛的敘事手法極具感染力,將會觸動我們並使我們有所領悟。」

—瓊.哈里法克斯(Joan Halifax),哲學博士、烏波野禪修中心院長、「與死亡共存」(Being with Dying)計畫創始人、《與死亡共存》(Being with Dying)與《站在邊緣》(Standing at the Edge)作者。

「纖細、赤裸,漫無邊際。《直到死亡貼近我》用醫學智慧、愛,以及對於死亡之必然的洞察,洗練地為不分老幼的我們作好準備。」

—棚橋一晃(Kazuaki Tanahashi),《繪製寧靜》(Painting Peace)作者

「平靜而清醒,同時帶著清晰的意向,娜妲莉.高柏正面迎向我們必將死亡的事實。一部優美的作品,它要說的是愛與失落,以及深入骨髓的勇氣。」

—溫蒂.強生(Wendy Johnson),《在唐人街蒔花弄草》(Gardening at the Dragon’s Gate)作者

名人推薦:專文真摯推薦──

朱全斌/作家、傳播學者

張亦絢/作家

葉嘉瑩/親赴美國參加娜妲莉‧高柏工作坊、四季生命歷程性書寫帶領人

鄭美里/社大講師、生命書寫與心靈寫作團體帶領人

齊聲感動支持──

丁凡/資深譯者、《療癒寫作》譯者

呂旭亞/諮商心理師、榮格心理分析師

曹中瑋/旭立心理諮商中心資深督導

陳雪/作家

莊慧秋/文字工作者、心靈寫作課程講師

詹美涓/作家、蘇黎世榮格學院分析候選人

瞿欣怡/作家

(依姓氏筆畫排序)

各界佳評──

「質樸、令人心碎,但又充滿希望。本書為我們揭示如何面對疾病這個...

章節試閱

前言

在我稱之為點滴之夏(為了與我體內肆虐的癌細胞作戰而注入一連串化學藥劑)的那段時期,以及長期進出克里斯圖-聖文森地區癌症中心(Christus Saint Vincent Regional Cancer Center),在頻繁造訪的友人、疲憊感、高燒、悲傷及各種激烈情緒發作期間,我寫了本書。不是你現在讀的這本,而是《寫,在燦爛的春天》(The Great Spring),你可以把它當成現在這本書的後記。

那年春天,還沒開始作點滴化療注射前,我在逃避面對癌症確診的事實,完全未曾提筆寫作。我找不到能用來敘述這些經歷的語言。三月與四月時,我畫起抽象畫。在顏料、色彩和形狀構成的沉默中,試著表達深藏在意識底下自己所不了解的一切。當我放棄逃避,去做化療後,才再次開始寫作。

多年來,我有計畫地創作了一系列特定文章。當我沒力氣四處跑步時,或是無人來訪的漫長安靜午後,在我的客廳這令人愉快的監獄中,我坐在長沙發上,進入一個祥和的祕密小島。我將癌症拋在腦後,寫起網球以及父親與我在後院玩球的往事。我集結了些之前發表過的文章,也從筆記本中找出一些新寫的──驚訝地發現有二○○八年總統大選期間在愛荷華州的經歷,也有在班德利國家遺跡園區(Bandelier)尋找石獅祭壇而迷路的往事。有些文章以禪修和寫作為背景談論我如何生活;也有我前往日本、法國及德州弓城(Archer City)的紀錄。這本書顯露並確立了我少為人知的一些面向。要是我死了(我對這些治療會有什麼效果完全沒概念),那麼至少我為活過的時日留下了紀錄。或許我並未關注生命中的每一刻,但生命(酸澀的那個角落)這時回頭找上了我。

當我在寫作,多年的修行發揮作用時,靠的不是平常的堅決與動力,而是某種更平靜沉著的東西。在那些午後時光,當健康的人採買雜貨、跑步上山、去學校接小孩、等待交通燈號由紅轉綠時,我卻藉由遺忘、放下,以及做我所愛的事,在癌症的中央找到小小的勝利。罹患癌症並非生命的一切,就算正身歷其中也一樣。我想到盧西安.佛洛伊德(Lucian Freud),這位首屈一指的英國肖像畫家,幾年前以八十八歲高齡逝世時,就是畫到生命的最後一刻。死亡於他,從來是不值一顧之事。

寫這本書始於癌症療程之後。

我從未打算寫本關於癌症的書。我在鬼門關前轉了一圈,活了下來,懷抱著用寫作讓全美國開悟的目標。然而……

有這麼一種說法:一個作家能活兩次。我們先是活著,然後寫下我們活過什麼樣的日子。就像乳牛一樣,把吃下的飼料再咀嚼一次,作家也有第二次機會消化這些經驗。第二次生命就在筆記本中或在電腦螢幕前。對作家來說,這第二次通常才是真正的生命,因為它讓我們得以宣示自己的存在。

某次午餐時,一位朋友對我說,寫下我自己的罹病經歷,這有點太瘋狂了。「見好就收,好好過日子吧。妳這樣是再度刺激自己的身體。」

我將身子打直說:「我是個作家,作家就是幹這種事的。」

我想再一次大把攫取生命,並緊抓不放。我若略過其中粗糙、黑暗、痛苦的面向,那麼所得的必不真實。另一句作家必須知道的箴言是:凡我們所逃避的,其中必有能量。若是我對苦難視而不見,那麼我的寫作生命也將死亡。你不能退卻、躲避、拒絕承認。你就是得咬著牙反身回到那蒸騰熱浪中。如果我沒寫出這本書,那之後便再也寫不出任何一本書了。

再說,我也想了解自己身上發生了什麼事。當我身在癌症的世界中,我只想活下來。但「砰」地一聲,癌症確診擊倒了我。當事情一件接一件地來,粉碎了我曾自認擁有的沉著淡定──醫院病房、診療程序、癌症中心、快速決定、從沒聽過的藥名。但我仍須為讀者記錄這一切:當你身處極端的病痛中,你所知的以及生命中的一切都被扔出窗外,連玻璃也砸得粉碎時──我要說的是:我們並沒有瘋。這也是生命的一部分。不要放棄。集中注意力。我們要把自己放大,直到足以容納這一切不可想像之事。我們之中有許多人(當然也包括我)會想像,在最後的時日中,平靜地躺在自己的床上,安詳地與親朋好友一一道別。祝你好運。因為這種狀況極為罕見。

我宛如孤絕地在一塊岩架上,尋找並需要聽見或讀到其他人都經歷過什麼,卻只能得到一些瑣碎的基本體驗。我想要像記錄他人一樣,記下自己的體驗,儘管每個人的狀況都各不相同。

對我來說這不是戰爭,不是某件需要搏鬥之事。疾病就是人類生活的另一種面向。我能否身在其中,但不以勝利者之姿而是隨波逐流,變得更柔軟、更深入人類的同理心?它能開啟愛嗎?並散放出去?我能否站在暴風雨中,讓全身溼透並默默承受,不管它將讓我進入生命或是死亡?

在古老的中國禪宗文字紀錄《從容錄》中,第三十六則公案是〈馬師不安〉。這則公案能讓我們反思,但不只是用邏輯,而是用我們的整個生命本質來思考。

馬大師不安。院主問:和尚近日尊候如何?

(馬祖禪師病重。當家和尚前來問候:大和尚近來身體如何?)

大師云:日面佛月面佛。

(馬祖禪師說:能作(壽命一千八百歲的)日面佛也好,或是(壽命僅一日夜的)月面佛也罷。)

不論硬幣的哪一面,都能讓我們覺悟。無論疾病或健康、光明或黑暗。在任何一種狀態下,我們都能發光發熱。

我們真能做到如此嗎?

我動用作畫、書寫與禪修幫助自己回到正軌──我這一生都在練習這三件事。此時它們對我還有用嗎?

就在同時,永恆的真理在我震驚的面孔前將門打開,我這五年來的伴侶玉光(Yu-kwan)(編註:作者女友貝克欣的中文名英譯為「玉光」,為尊重作者,本書依原文版使用「玉光」。)也將面對自己深沉的挑戰。她雖在我身邊,但疏遠而孤獨,玉光探過邊緣,窺見無盡的黑暗,踉蹌之中,撞上了發生在身體不同部位的另一種癌症。它殘酷地不請自來。她的細胞遭受重擊,成為致命的惡性細胞。這本書寫的也是我們如何繼續同行卻也變得孤單。

沒有人能擺脫身上這些與疾病、衰老及死亡相關的基因。但願此書能助我等建立對於疾病的理解能力,並得以面對現實中我們遭遇的任何狀況。

我們不會永遠活著

為了尋找教導我禪修的片桐老師安厝骨灰之處,我一路來到日本的北田,再到濱臨日本海的退藏院。在一排得以顯示師承系譜的圓頂墓地中,我找到他的墓碑。

雨下得很大。我脫下兜帽,褪下雨衣,在溼漉的泥土地上拜了三拜,接著跪在他的墓碑前。我撥開額前滴著水的頭髮,雨水流下臉頰,我對師父說:「雖然晚了點,但我來了。」這時距他往生已經八年,而我無法說出能貼近他骨灰的感覺有多好。附近有兩株杜鵑、一叢山茶以及稻田。

我聽片桐說過這地方。多年來,這裡只有他師父與年輕的片桐在此維持這個寺院。當片桐告訴師父,說想前往美國,師父沒說什麼,但走在師父身後的年輕片桐,望著師父的背影,能看出他的孤獨。

追隨他的十二年間,我在愛默生大道上一棟二層雙併公寓住了六年,那裡離明尼蘇達禪修中心只有六條街遠,每日清晨四點四十五分,我從後巷進入中心,在禪堂中與佛壇前紋風不動的師父共同靜坐一小時。頭幾年,我沒什麼紀律,但日復一日,每天清晨他總會在那兒。「坐下,」他說,「每一刻永遠都要迴向一切有情眾生。」他的全心投入,讓我整個人從外到內深受感動。於是他成了我最好的寫作老師,激勵我在任何狀況下都要持續寫作。我學會勿因人類心靈中的各種奇特變化,如抗拒、惰性或倦怠而放棄。在這面對卡爾霍恩湖的簡單建築中、在明尼蘇達州中部、在這個國家的中央,我觸摸到生命的根本。

如今他已往生二十八年。每年我總有三、四次會夢見他死而復生,再次回來教導學生。夢中我總是太緊張,因此一開始不敢見他。然後我報名參加一次閉關,但意外睡過頭錯過早課,於是趕緊抓個粉紅坐墊加入早課。

在夢中我們從未再打照面,在我想像中,他臉部的皮膚緊繃──乾燥而黝黑,一如他在棺木中即將送去火葬前的樣子。然後我醒了。

亡者能教生者什麼?

我還活著,仍在生死分界的另一邊。他的死亡讓我明白,他與我是一體的。

1

我提早抵達我新出版小說的簽書會場地。那是一九九五年,我坐在道斯書店(Taos Book Shop)中,和幫我繪製封面的芭芭拉.薩林(Barbara Zaring)聊天。兩位年輕女子先後走進店門,她們剛從一個手相教學班出來,滿腦子新鮮的命理知識。其中一人執起我朋友瘦得見骨的手說:「妳的婚姻很幸福。」

我朋友頻頻點頭。

「而且從事創意工作。」她們接著又列舉幾件我確知為事實的細節。我大為驚訝。

輪到我了。其中一頭紅色長髮那位,低頭瞥見我的指節與小而尖細的手指頭,說:「妳病得很重。」

另一個女子也確認這點。她們甚至不需翻過我的手看掌紋。

我抽回雙手,藏在桌下。

如今,那久遠以前的黑暗預兆,它的陰影開始邁步前進。

***

「妳的醫生打電話來,還留了訊息。」玉光坐在我對面說道。我剛結束在紐約州萊因貝克鎮一個閉關寫作的教學行程,在那裡,每天下午我和朋友溫蒂都在臥鋪式房間外的門廊上盡情說著故事。而我住在紐約市的新女友玉光,則在我們去另一個朋友處過週末前,北上來此與我會合。她要在萊因貝克短暫停留,我便打算去住她在紐約城裡的公寓。當時我們剛在一個露天咖啡廳坐下。

「我的醫生?她打來作什麼?」

「她要妳回電。」她遞上她的手機。

我撥打電話,等著醫生接聽時,我點的午餐──無花果佐莫札瑞拉乳酪披薩──上菜了,我立刻開吃。

醫生終於接起電話,開門見山就說:「有跡象顯示,妳得了慢性淋巴細胞白血病。」

白血病?我設法讓這個詞進入腦中,但也同時聽到了死亡。

「他們正在做進一步檢驗以便確認。」她解釋道。

我想把披薩吃完,並好好享受與玉光分別前兩人共處的短暫時光。但醫生剛才的話像顆發酸的牙在舌尖上打轉。我不能得白血病──我甚至不確定那是什麼東西。

那天晚上我開車從鋸木廠河大道接上哈德遜大道,轉錯了幾個彎後,發現自己身在布朗克斯區一個破落地帶,而且快沒油了。我得離開這裡。街角有個週五夜間仍有營業的埃索加油站。所有加油機都有人,後面並排著等待加油的車輛。兩個男人走出加油站,各抱著一箱香菸。有個女人站在人行道邊,深深吸了口菸,一隻涼鞋內的腳趾蜷曲著。空氣在振動,我跟在一輛收音機放著刺耳嘻哈音樂的敞篷車後面,緩緩開向一座加油機。嘻哈音樂並不刺耳,那只是快速行進的重拍與短拍,刺耳的是我內心的尖叫。我可能得了白血病。我迷了路,而且油箱空了。加油機另一邊有個留山羊鬍、頭戴藍色棒球帽的男人。我問他:「我要怎麼開回上西城──曼哈頓?」

他的表情頗愉快。他知道路而且願意幫忙:「往前開到第二個紅綠燈口,左轉。再開到下一個紅綠燈口,右轉。然後就會看到交流道標誌……」

我把該轉彎的地方複述一遍,接著再說一遍。

他點頭頭,對我豎起拇指。過去這些年,我想起他好多次。知道方向是件好事。

時近午夜,一片街燈亮起。我租來的小車接進右邊車道,開上通往大蘋果之城的弧形公路。

我沒打開隨身行李,就這麼放在玉光公寓裡的餐廳地板上。那一夜我無法入睡。我穿著發皺的衣服,不斷從這把椅子換坐到另一把椅子,從頭到尾沒有開燈,望著窗外生氣勃勃的霓虹燈與黃色計程車,最後脫得一絲不掛直接躺在床罩上,聆聽永不止息的車流嘈雜聲。

當一道光痕劃過黑暗天際,我抱著最微小的希望祈禱,期盼最後的檢驗結果是陰性。

***

一九九○年,我的禪修老師在一整年間進出不同醫院並做了數次化療後,死於淋巴癌。最後那幾個星期,他躺在床上,幾乎無法翻身。每天夜裡會有個學生坐在床邊陪他,而不可逆轉的冰冷,在他身上緩緩蔓延。

三月一日。我飛抵明尼亞波利斯(Minneapolis)時已近傍晚,他已在幾小時前往生。白色的三層禪修中心對面是彷彿帶著憂思的灰色湖泊。樹上的枝椏至少還得再禿上六個星期。

他已被安置於禪堂。這是我頭一次親眼目睹的遺體。直到火化前,我們就坐在那裡陪了他三天。

我雖修習佛教禪宗,但古老的家族信仰從未遠離。在猶太教,你必須於二十四小時內將遺體下葬。我在一具遺體旁坐上這麼長時間,以此抗拒我出身的文化對我的要求。沒有了他,我極度疲憊而失落。過去十二年來,我們共同深入修習。你要如何解決一個對你如此重要之人的死亡這個問題?你解決不了。

老師往生兩個月後,我投入一場長達十個月的爆炸式狂野性愛關係。每當我們吵架,我便彎著身子,哭得像地面都要被我哭裂。我知道這不是這段關係造成的。這爆發出的悲痛──漫長、深沉、古老、超越此生。我的損失巨大無匹。我被扯向兩個不同方向:一邊是狂躁又令人神迷的混亂性愛,對上的另一邊則是朝著內心猛力拉扯直到毀滅,直到所有一切的盡頭。

進入這段新關係兩個月後,我發現左耳後有三道長長的痕跡──是蜘蛛的咬痕?──之後我整個人都變得虛弱,便去看醫生。

「帶狀皰疹。」他作出宣判。

「那是什麼?」

他解釋道,這是一種因壓力造成的神經感染。不用特別處理,它會自己消失。

這場病的根源還潛伏著其他東西:這些年來我一直未曾放下的,當年離婚時的壓力。在我三十出頭時,由於無法克服的悲傷,我狂吃了整整兩年──大半都是巧克力可頌和巧克力碎片餅乾。街角咖啡館剛出爐的可頌與餅乾看起來如此華美而豐盛。那香味有如女妖賽蓮的歌聲,緩緩滲入客人埋頭於報紙與筆記本的空間(我便是每天在此寫下我的悲傷)。但就像我的禪修老師,這地方也是許久前就不存在了。

如今我六十三歲,發現自己得了癌症。四十二歲時,我覺得身體有些不對勁。但二十多年來沒人能找出任何原因。也許是慢性疲勞?或是傳染性單核白血球增生症?只要聽說任何名醫,我就去掛號看診。「妳的血液運作正常──只是白血球數量有點高。可能只是最近感冒或發燒的關係。」於是我點點頭,收起我可能已神祕痊癒的潛在希望,然後離開。

為什麼我覺得自己病了?我寫書、健行、在這個國家四處教課。我不是憂鬱症患者。但每年冬天照例發燒感冒時:不管打不打疫苗,我的朋友兩星期便能康復,我卻都得五個星期才下得了床。只要空氣中有任何病源,我一定都碰得到。我好像身在某種邊緣,彷彿我的免疫系統已經薄到變得透明。

最後,我終於明白,是離婚與死亡的雙重壓力,為這場大病在接下來二十多年間先在血液裡暗中摸索、接著透過血管四處航行,最後對我的猛然一擊鋪好道路。它在我的免疫系統中找到一道裂口,鑽了進來、找到安頓處、不聲不響但耐心十足,從我四十來歲起,直到五十歲甚至六十歲出頭。

----

16

今天,玉光終於讀了她的日記給我聽,並讓我看乳房切除的疤痕。

首先,她讀的是一本綁帶記事本中的內容:

十天前,我的左乳房因為有三公分的惡性上皮細胞腫瘤而遭切除。外觀上它完好無比,跟沒有反常跡象的右乳房一模一樣。我的疤痕很可怕,粉紅色、凹凸不平,癒合時拉扯著皮肉。我從此不再完整,失去自信,感覺每個人都盯著我瞧。理性的玉光說:這又不像少條腿或手臂。而且,這仍是我的胸部。我只是失去平衡,像隻單翼的鳥,失去飛行的能力。我一直以為自己能夠承受最殘酷的事,像是逃家、哀悼自殺的丈夫、失去一段重要的感情。但這次不一樣。手術後我覺得很無助,能仰賴的只有醫生與護士的善良。

把自己弄下床,走去五步外的廁所變得很困難。我得拔掉心律及氧氣監測器,帶著預防血栓的腿部支架和點滴過去。我如廁次數頻繁,需要幫助。珍娜.蘇,我的夜班護士(我私下都叫她拉契特護士)不喜歡我按叫人鈴。我住的是特殊病房(但非加護病房),每個小時都有人前來查看。但除非我按鈴,否則我很少見到她。我得等上好一會兒,這位蘇護士才會老大不情願、氣沖沖地走來。我發現自己會不斷道歉,然後帶著恐懼……

前言

在我稱之為點滴之夏(為了與我體內肆虐的癌細胞作戰而注入一連串化學藥劑)的那段時期,以及長期進出克里斯圖-聖文森地區癌症中心(Christus Saint Vincent Regional Cancer Center),在頻繁造訪的友人、疲憊感、高燒、悲傷及各種激烈情緒發作期間,我寫了本書。不是你現在讀的這本,而是《寫,在燦爛的春天》(The Great Spring),你可以把它當成現在這本書的後記。

那年春天,還沒開始作點滴化療注射前,我在逃避面對癌症確診的事實,完全未曾提筆寫作。我找不到能用來敘述這些經歷的語言。三月與四月時,我畫起抽象畫。在顏料...

推薦序

推薦序1│

死亡貼近前的修行 朱全斌/作家、傳播學者

人生有涯,再長壽的人也終需向世界告別,這件事我們都知道,但是一般人卻不會先做準備,在死亡來臨時,先思考該如何去面對它?

當一個人得了絕症,按照過去的道德標準,還認為應該要瞞著當事人,覺得讓他知道真相是一件殘忍的事。但是,跟世界圓滿的告別可能跟好好活著是一樣重要的事,讓行將離開的人「死而無憾」,也許才是更道德的。

當一個人得了癌症,就好像被宣判了死刑。尤其當癌細胞被發現時,醫師都會告訴病人他是在第幾期,以及根據過去案例,對存活時間的推估,這有如定下了死期,無論長短,死神已在不遠處等待了。

娜妲莉‧高柏是我認識已久的作家,她的《心靈寫作》一直是我在學校教授創意培養課程的教材,她用自由書寫當作修行、參禪的功課,透過單純的寫,不管好壞,不自我批判,把不停地寫作當作是通往潛意識世界尋求開悟的道路。她後來出版的《療癒寫作》,更進一步探究書寫與靈性啓迪間的關係,身為一位如此關注精神性存有的作家,我想她應該早就超脫生死了吧。

然而說道理容易,生死之關真的遇見了,要面對是多麼艱難。以娜妲莉‧高柏在知性上的高度,當她在六十三歲時得知自己患了慢性淋巴細胞白血症之後,也跟尋常人一樣得一步一步地摸索出覺悟之道。在本書中,她不厭其煩地詳述了她在患病的前四年於生理及心理上各個階段的變化與轉折。和大多數的癌症病人一樣,高柏也是歷經了否認、抗拒、釋然、接受這樣的過程,十分辛酸,雖然目前病情已經得到控制,但是更重要的應該是她在靈性上的成長,因這才能帶來內心的平靜,讓她未來可以坦然面對大限的來臨。

作為一個癌症病人,高柏在關係上也遭遇了嚴峻的考驗,因為跟她在一起五年的親密伴侶玉光也同時患了乳癌,原來以為會得到伴侶照顧的她,這時非但只能靠自己,對於玉光的病情也是愛莫能助,真有「夫妻本是同林鳥,大難來時各自飛」的感慨。她提到在病中,兩人都變得極度自我中心,只能顧自己,已沒有餘力來關心愛人所受的苦。人終極是孤獨的,只能靠自己,高柏在病中更深刻體會到這一點。

對罹患重症的人來說,世界分隔成兩部分,一個是正常運轉的生活,一個是好像跟這一切均已無關的自己。在閱讀此書時,我常常想起四年前我在病床旁陪伴命在旦夕的妻子的時刻,原來生龍活虎熱愛生命的她,在極短的時間內就喪失了所有的行動力,我看著她卑微地承受這一切,原來只求可以看書寫字就很滿意了的她,在不到兩天的時間內,竟連吃飯的力氣都沒有了。生命如此的脆弱,看到高柏細訴病中那來自肉身以及孤寂心靈的苦,想到當時自己還怪罪妻子不肯努力抗癌,真有無比的懊悔。

在死亡貼近的時候,病人會開始檢視並省思自己的一生。在本書中,高柏分享了許多她跟玉光原生家庭的故事,其中包括她們年輕的時候,父母親的人生,親人帶給他們的痛苦,以及她們與親人連結的狀態。透過書寫,高柏想追索出自己人生的意義,並跟所有的糾結達成和解,因為她知道唯有如此才能在奔向死亡前安頓自己的心靈。我的妻子在臨終前只肯見家人不肯見朋友,她應該是想保持自己內心的純淨吧。在將後事交代完畢後,她忽然變得很平靜,同時將過去在乎的事都一一放下,這也是令我十分感到安慰的一件事。

高柏如實記錄自己抗癌的經過讓我想到了YR,她曾經是我指導的一位非常優秀的碩士生,在青春正盛的年紀不幸得了乳癌,對自我期許甚高的她勇敢地面對,每天透過部落格來記錄自己治療的經過,除了書寫自己對化療的反應,人際關係中產生的變化,過往飲食習慣的反省,割去乳房後的心境等,她甚至還貼出了殘缺胸部的照片,看了令人十分不捨。她曾跟我說,因為病中實在無事可做,只有用這樣的方式來陪伴自己,另外也是想透過分享,能夠提醒並幫助到人,讓自己的不幸發揮一些正向的力量。

YR在病中仍勉力把自己的畢業製作完成,卻沒有力氣寫論文了。在病情惡化進而往生之後,我向校方申請仍然將碩士證書頒給她,這不光是肯定她夠格的專業成績,也是為了表揚她在死亡逼近前展示的勇氣。

很幸運地,因為一種新藥,高柏的病情獲得了控制。她一本初衷,決定仍然要繼續不停地寫,因為書寫就是她的修行。雖然我們無法知道死神何時會真正到來,但是在與癌症共存的時光中,她在靈性上獲得的覺知可能已經讓她不必在意活到幾歲的那個數字了吧。

推薦序2│

愛人不該隱形 病人不該躲藏:《直到死亡貼近我》的「病中見」 張亦絢/作家

我得知疼愛我的親人長輩E罹患白血症,是10多年前的事。

一個大器的男人到兩個大器的女人

一知道,就哭了。這些年來,我的醫藥常識並沒有進步,但我記得,我們從台大醫院走出來,坐在二二八紀念公園,E宣布醫生診斷,他痊癒到可以不必服藥了——這是他一直努力的目標——我們趕緊用LINE聯絡E在英國的妻子。然後決定去吃點好的,慶祝一番。

E令我佩服的,不只是他接受病情的鎮靜,還包括在那段時間,他展現了對其他人實現自我的極大支持——到英國讀書一直是他妻子的夢想,不同於一般人以為的,病人會導致身邊的人失去自我——E大大鼓勵妻子及時圓夢,應了E的妻子對我說的:「我嫁了個大器的男人。」當然,事情並不是都只有光明的一面。某次我們三人一起去看攝影展,E突然就難受得無法動彈。第一次目睹E因病受痛,我很害怕;E的妻子告訴我,有時候,就是會突然這樣。我感覺E彷彿在一個只有他自己的世界,只有他自己懂。藥也有副作用,這是為什麼達到停藥標準是E在意的。他用心到也不錯過醫生為癌症病友舉辦的座談會。那一天,我也去了,會後的小禮物如今也在——一如以往,E小小的睥睨我喜愛贈品的花邊性格;也一如以往,他寬容微笑。

所以,在打開《直到死亡貼近我》之前,我就知道,這不只是關於癌症病人的書,它也與我有關,是一本我真實需要的書。——我知道這病、我知道一般人有多麼不理解、我也知道書寫它會多麼具有啟發性。而我果然沒有失望。書中內容遠超過我對該主題的了解,除了我原就知道的「大器的男人」——《直到死亡貼近我》讓我們認識了「兩個大器的女人」。

低調酷妹與希臘悲劇

小娜(即本書作者娜妲莉.高柏)與玉光——有時我很想戲稱為「小娜」與「小玉」——因為後者頗有櫻桃小丸子中的小玉之風:一個低調酷妹;而小娜則是情感比較外放的那一個。

獻給玉光(題詞上的貝克欣)的小娜之作,以小娜的回憶為主軸。但最動人心魄與催淚的,可以說,是全書有意識且有章法地,完成玉光,這個飄浪過香港、英國到紐約的亞裔程式設計師的身世肖像——小娜的技法是懸疑小說式的。偶爾她會拋出幾乎要誤導人的線索,之後再補充我們有所不知的資訊,而就在這兩者的交錯之間,撞擊出令人痛澈心扉的火光。讀到某些段落,我甚至忍不住讚歎:「這幾乎是希臘悲劇了。」

這裡我只摘錄一段「不影響劇情」的文字:「她的孤獨成了她的家人,與她十分親密, 她也了解它的一切,對它十分滿意。」讀到小娜寫玉光「學生第二春」,在課堂上談莎士比亞《奧賽羅》一段,我更是感到難以自持——一方面因為玉光「真是個人物」!她的人格中,有著希臘學大家伊迪斯.漢彌爾頓所言:「唯獨能忍受苦痛之靈魂之受苦,才是悲劇。」那樣的特質;但另方面,也得歸功於小娜樸素有力的筆法——我們常說「關心則亂」,但在《直到死亡貼近我》中,作者帶給讀者的享受(啊!也許只有接近過死亡的人會對享受一事能夠如此坦誠),卻經常是種「關心而不亂」的深沉美感。

愛人不該隱形 病人不該躲藏

從有點古老的《愛的故事》到《新不了情》,愛與病的關係,一直擁有特定的吸引力。且不論某些哲學大哉問,《直到死亡貼近我》除了好看之外,還給出了更為現代面貌的「病中情勢/事」。不只因為主角是兩位銀髮女同志,還因為它寫出了更為世俗與現實的課題。比如說,生病的不再只是單一配偶,而是結髮二人一前一後罹癌,兩種癌症算同病嗎?但就如小娜所言:「每個人的癌症都不相同,即使它們的名字是一樣的。」又比如說,隨著戀愛的高度自由與高齡化社會的來臨,人人都有幾個「前任」,在病榻之前,該如何處理?書中有段感人至深,讓我們看到「分際」與「慷慨」各有其重要性。《直到死亡貼近我》是真正愛過的人才能有的實務心得——但以一種為美殉身的活潑優雅寫成。

愛人不該隱形,病人不該躲藏——我想說的不只是可見的形體,也包括了人們無形的思索、記憶與憂歡。《直到死亡貼近我》是使「病中見」變為承諾的奇書,「不見不散!」是它最美好的祝福。

推薦序3│

死亡與修行書寫

葉嘉瑩/親赴美國參加娜妲莉.高柏工作坊、四季生命歷程性書寫帶領人

許多討論死亡的書,分享的多是面對疾病我們該採取的方法、要如何保持正向的思維,或是如何應對死亡的到來。這次娜塔莉親身走進癌症,在死亡幽谷中探進,我以為她多年的禪修經驗與書寫,會讓她在一開始面對生命無常發生時,展現出深度接納的氣度與從容不迫和癌症、死亡同行的平靜,但,並非如此。娜塔莉以一如往常的誠實態度表述自身內在經驗的真實情緒:從驚恐、徬徨、猶疑、失去動力、然後又再回到風雨中,最後活在當下的寧靜。

《直到死亡貼近我》正是娜塔莉在面對癌症襲擊時,用多年的禪修、書寫和作畫來陪伴她貼近死亡的練習之作。我們跟隨她走進癌症帶來的暴風圈,如她所說,這段貼近且領悟死亡的旅程是無法催逼的,而是在醫院來回治療中、與她女友玉光共時罹癌的生活裡,以及影響她極深的已故片桐大師其教誨、作家西蒙文字的精神引領,與畫家皮耶死前繁花盛開的畫作內,彼此交織、回應如何面對死亡這個大哉問。娜塔莉透過書寫與禪修,慢慢地帶領我們看見死亡的樣貌與自身回應的態度。

二○一七年的春天,我到聖塔菲參加娜塔莉的書寫工作坊。課堂上有個同學問她,「你現在還會每天書寫嗎?」娜塔莉被這個問題驚訝到,接著用她一貫的說話方式,徐徐地回覆他:「書寫和禪修就是我每天的練習,不論我是誰」。我們在書寫後,會唸自己的文字,娜塔莉誠懇且微笑地說,「你們會不會覺得,有的時候我怎麼可以寫出這麼爛的東西,如果你有這樣的想法,那是非常正常的,因為我也常常覺得自己在寫廢話!」當我們在寫這些看似無關緊要的文字時,會寫著、寫著突然間出乎意料地流進一個心靈支流,在支流中有意想不到的好東西在那裡,你的筆會跟隨心靈帶領你發現那道支流,但別預期你會遇見支流,千萬別預期你會寫出什麼好東西!只要保持寫,就對了。

娜塔莉罹癌的這段旅程,她說一開始從沒想過要寫出一本關於死亡的書。這本書是她平時的書寫,寫著、寫著她發現市面上鮮少有這樣貼近死亡時真實的感受以及如何回應死亡的書,所以她認為將其經驗分享給世人很重要。原來驚恐、害怕、跟癌症討價還價在禪修書寫大師生命中也會發生,可是又如何透過書寫、禪修去安定自己那不安的心?我們不會永遠活著的,在死亡到來之前對生命的堅持又是什麼?這是一趟死亡的修行,沒有捷徑,是娜塔莉反覆練習才得以體會。像在課堂練習打坐時,娜塔莉總會提醒我們「世界不在外面,而在你裡面,回來、回來,把錨定向安靜,接收一切」。

娜塔莉也告訴我們,很多人的職業不是作家,又為何要不斷地練習書寫?書寫不是要寫出一本書、寫出重要的智慧,更多的是透過書寫,寫出已經知道的以及那尚未知道的。我們不會永遠活著,一個書寫的人不論他生命中經驗到的是挑戰或美好,在書寫中他會再次咀嚼、反芻,讓一切發生的經驗有了更細緻更柔軟的看見。而這本書帶領我看見的正是在生命的機緣中,會各自遇上生命情境裡的雷電交織,在那驚嚇中我們又如何讓整個心靈返家。

推薦序1│

死亡貼近前的修行 朱全斌/作家、傳播學者

人生有涯,再長壽的人也終需向世界告別,這件事我們都知道,但是一般人卻不會先做準備,在死亡來臨時,先思考該如何去面對它?

當一個人得了絕症,按照過去的道德標準,還認為應該要瞞著當事人,覺得讓他知道真相是一件殘忍的事。但是,跟世界圓滿的告別可能跟好好活著是一樣重要的事,讓行將離開的人「死而無憾」,也許才是更道德的。

當一個人得了癌症,就好像被宣判了死刑。尤其當癌細胞被發現時,醫師都會告訴病人他是在第幾期,以及根據過去案例,對存活時間的推估,這有如定...

目錄

推薦序

前言

我們不會永遠活著

禪修訓練總是針對死亡喋喋不休。我們不會永遠活著、開悟、別浪費生命。不過禪宗的主張看起來太藝術化,也太遙遠。

這曾是我的生命

我去,你留,兩個秋天。這首俳句讓我全身一陣戰慄。這一刻,死亡擊潰所有防衛,感覺近在咫尺。我曾在這裡。這曾是我的生命。

我鍾愛的生活

癌症正教我如何開拓出一個小空間並蝸居其中。我得縮窄視野,只優先關注藥物、約診及身體的細微變化。

深入骨髓

此刻,十一月對我來說,就是生與死之間的天平。我希望那重量能夠轉移,再次移向對我有利的這邊。

貼近死亡

她終於揭開繃帶,看著鏡中的自己──一條長長的水平線延伸到腋下。她心想:我的乳房到哪去了?我不再是完整的了。

無窮無盡,宛如河流

沒錯,一個作家就該這樣死去,寫到最後一刻為止。於是八十六成了讓我充滿希望的數字。無人知道自己的死亡哪時會來;我還記得片桐老師某年十二月在禪堂所說的這句話。

後記

慈心頌

誌謝

附錄│延伸閱讀

推薦序

前言

我們不會永遠活著

禪修訓練總是針對死亡喋喋不休。我們不會永遠活著、開悟、別浪費生命。不過禪宗的主張看起來太藝術化,也太遙遠。

這曾是我的生命

我去,你留,兩個秋天。這首俳句讓我全身一陣戰慄。這一刻,死亡擊潰所有防衛,感覺近在咫尺。我曾在這裡。這曾是我的生命。

我鍾愛的生活

癌症正教我如何開拓出一個小空間並蝸居其中。我得縮窄視野,只優先關注藥物、約診及身體的細微變化。

深入骨髓

此刻,十一月對我來說,就是生與死之間的天平。我希望那重量能夠轉移,再次移向對我有利的這邊。

...