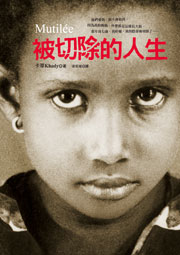

他們愛我,卻不會救我,

因為我的媽媽、外婆都是這樣長大的。

那年我七歲,我好痛,我的陰蒂被切除了……

在今日的法國,有超過60000個非洲小女孩受過割禮!

全世界,共有1億3千萬女性遭受過這種殘害!

【知名歌手、演員】萬芳.【勵馨基金會執行長】紀惠容~感動推薦

◎萬芳:傳統,成為自私與懦弱的藉口。但是受傷的靈魂呢?只能認命的自舔傷口嗎?在這些荒謬而堅固的傳統包袱之下,當《被切除的人生》勇敢的站出來時,請不要再將他們推入絕望的深淵。

◎紀惠容:《被切除的人生》一書不僅述說著切除陰蒂的酷刑,更說著一位法國新移民女性如何突破家暴、男性家族宰制、陌生環境等枷鎖,最後重生的故事。作者卡蒂從一位受害者、倖存者,勇敢的突破重圍,成為倡導者,其艱辛歷程讓人欽佩。

【來自法國亞馬遜書店讀者的好評】

◎Bobrzyk:這本書超棒,非常喜歡……大力推薦給想了解世事和開拓心胸的人。

◎Aissatou:由衷感謝卡蒂勇敢且誠懇地和我們分享她的故事。她深深觸動了我的身體和心靈。

【來自法國Fnac書店讀者的好評】

◎真的是一本很棒的書,可以多了解很多當時非洲女性的生活;不過最可怕的是得知直到今天某些國家都還有這種事在發生。

◎今日的年輕人都該讀一讀這本書。

此書已翻譯19國語言:巴西、捷克、丹麥、德國、匈牙利、義大利、日本、拉脫維亞、黎巴嫩、荷蘭、波蘭、葡萄牙、俄國、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞共和國、西班牙、瑞典、台灣

傳統習俗希望藉由割禮能提升女性的生育力,以及保證女孩的純潔與貞潔,和對丈夫的忠貞……

但在現實生活上,這種野蠻的殘害行為卻會危急女孩的性命,受過割禮的女孩從此與愉悅絕緣,

女人的生活也永難圓滿。

作者卡蒂七歲時親身經歷了這場惡夢,長大成人後,她終於意識到這項習俗有多麼野蠻。

這是一位割禮下的生還者,以無比的勇氣,揭開自己辛酸的心路歷程。

*******************

七歲因為傳統的習俗,我歷經童年不應該有的悲慘痛楚,

十三歲奉父母之命,嫁給一個從未謀面的男人;

愉悅離我很遠,不明白什麼是自由,

難道這是非洲女人理所當然的宿命?

我在最美的城市巴黎,卻過著最無助的婚姻生活。

八年內茫然生了五個孩子,家庭暴力,經濟拮据,

我想逃,可是孩子怎麼辦?我無法改變自己的人生嗎?

即使身體被禁錮,但心靈渴望新生活,新日子......

我要走出去,我要去了解,

那曾加諸在媽媽、外婆、女兒和我身體上的傷害,

那野蠻且不尊重人權的習俗......

那七歲後在我心底逐漸枯萎的花,我要燃起生機,

讓它一天天綻放,一日日美麗……

作者簡介:

卡蒂

1959年誕生於非洲塞內加爾,7歲時在毫無反抗能力下遭受割禮。

她13歲便遠嫁給在法國巴黎工作的遠房堂兄,26歲時就生下了五個孩子。

曾受過法文教育的她,在家務之餘努力求知、工作,並意識到割禮習俗的不合理殘害。

承受親友的異樣眼光與丈夫的言語與行為暴力下,卡蒂努力尋求經濟獨立與行為自主,並為廢除割禮習俗而付出,2002年,她擔任「防止女性生殖器官殘害協會歐洲網絡」會長,奔走於各國,不遺餘力赴全球各地宣導理念,希望能在悲劇發生前拯救更多的孩子。

譯者 梁若瑜

東吳大學心理系畢業。以翻譯為職,以文字為樂。譯有《那隻見過上帝的狗》、《綠色企業力》、《某夜,月未升……》、《管他的,就去做吧!》、《艾可說故事》、《然後呢……》等書。

章節試閱

薩德蘭割禮

紐約,二○○五年三月

對於身為非洲人的我而言,這種寒冷實在是冷到骨子裡了。我不停地走,我這一輩子都在奔走,以至於我母親常唸我:

「妳幹嘛老是走來走去?別走了!這一帶的人都認得妳了!」

有時候,她甚至會在大門口畫一條看不見的假想線。

「看到這條線了嗎?從現在起,妳再也不准跨出去半步!」

我常常往外跑,為了去找女性朋友玩、去汲水、去市場逛逛,或去看穿著英挺軍服的大兵隊伍行經租界高牆後方。母親口中用索寧克語(Sonink)說出的這個「走」,其實意思是怪我老愛到處亂跑、對周遭環境太好奇了。

的確,我一直努力「走出自己的人生」——今天是為了去蘇黎世的聯合國兒童基金會,昨天則是去第四十九屆聯合國會議,探討各國女性權利的現況。卡蒂去了聯合國耶!就是那個名叫卡蒂的女性運動分子,也是從前那個和非洲每個小孩一樣「乳臭未乾」的小蘿蔔頭。這個小卡蒂常去汲水、在外婆們和阿姨們的長袍背間跟前跟後,她頭上驕傲地頂著一甕待磨的花生仁,準備到時候帶著泛油的美麗琥珀色花生醬回來,沒想到她忽然跌趴在地上!我還能聽到外婆在背後追罵我:

「妳把它打翻了?看我怎麼修理妳!」

我看到她從台階下來,手中握著掃把準備揍人,其他姊妹和表姊妹則統統在笑我!她又打背又打屁股,打得我的小纏腰布笨拙地鬆垂到腳邊!姊妹們跑來替我解圍,外婆仍然怒氣未消,轉向她們:

「妳們竟敢護著她?看我怎麼揍妳們!」

我趁機逃去投奔外公,去躲在他的摺疊床後面,那樣她就抓不到我了。外公是我的燈塔,是我的避風港。他從來不介入管教,不干預女人們的調教。他不大吼大叫,而是講道理。

「卡蒂,既然叫妳去做事情,就該專心去做!妳那時候一定只顧著跟小朋友玩,沒發現把甕打翻了吧。」

活該被打屁股之後,我可以享受外婆和姊妹們的溫暖抱抱,並享用優格和古斯古斯小米飯充當安慰。雖然屁股還有點痛,但我坐在大芒果樹下,和姊妹、表姊妹們一起玩洋娃娃。小卡蒂和她所有兄弟姊妹一樣,都等著九月開學去上學。母親很堅持讓我們受教育,我們從來不缺紙筆,她即使為此省吃儉用都在所不惜。

在捷斯(This,譯註:賽內加爾西部的一省,省府與省同名)的這個大房子裡的生活是如此愜意。捷斯市的街道寬大又有綠蔭,市區的步調悠閒,外公和其他男人天一亮就去清真寺做禮拜……父親在鐵路局工作,我不常看到他。按照習俗,我被託給一位外婆教養,她叫做福蕾(Fouley),是外公的第二位妻子,沒有子嗣。在我們家,沒有子女的女人並不會因此受苦。母親家距離這裡不過一百公尺,我便遊走在兩家之間,大啖兩邊廚房裡的美味好菜。外公有三位妻子:瑪麗(Marie),即我母親的母親,第二位是福蕾,我被「託給」她,讓她教養我,第三位是雅絲塔(Asta),原本是外公的嫂嫂,但在外公的哥哥過世後,外公按照習俗娶了她。她們都是我們的外婆,都是年長的老婦人,都無條件地愛我們,都平等地懲罰我們和安慰我們。

我們兄弟姊妹一共有八人,三男五女;整個家族則包括了眾多表兄弟姊妹、外甥姪子,以及阿姨等。在我們家,大家都是親戚,都是某人或大家的阿姨或外甥或姪子!我們人數多得無法計數,某些表兄弟姊妹我甚至不認識。按照索寧克社會的階級(caste,譯註:此詞其實由西方人率先使用,賽內加爾人後才跟從,原本並無這種明確的區分。與其說是權位的高低,不如說是經年累月社會依個人專長分工後的結果。主要可分成「貴族」、「工匠」和「奴隸」三個階級,「貴族」務農,負責提供糧食,「工匠」包括鐵匠、皮匠、木匠、裁縫師、樂師等等,「奴隸」則為戰俘或其後裔。各階級之間交換彼此的專才,互相依賴。隨時代的變遷,「貴族」往往是貧窮農民,並非如字面意義那麼闊氣),我們家屬於貴族,從前以務農和經商為生。祖先們以前買賣布匹、黃金和寶石。外公在捷斯鐵路局工作,後來把父親也帶進去。我家是個信仰虔誠並務農為生的家族,也是村裡的「伊瑪目」(imam,譯註:伊斯蘭教的教長)。在貴族家庭——也就是索寧克語所謂的「hor」,這種階級和歐洲所謂的貴族階級一點也不同——教育是很嚴格的。我們被教導要誠實、忠實、自豪,還要信守承諾,這些都是我們往後人生很重要的價值觀和原則。

我是在獨立日的前一年,即一九五九年十月的某一天誕生的。所以一九六六年我七歲,剛上小學。在此之前,我一直過著備受呵護的幸福生活。長輩們教我學廚藝、認識農務,和認識外婆們拿去市場販賣的各式香料。我大約四、五歲時得到了屬於自己的小板凳;是福蕾外婆叫人幫我做的,因為每個小孩子都有自己的小板凳。孩子坐在板凳上吃古斯古斯小米飯,然後把它收在母親的房裡,或收在那位養他、洗他、打理他衣著、餵他、哄他或懲罰他的祖母的房間裡。常可聽到小孩子之間為了小板凳而吵架:「你拿了我的板凳!」、「才不是你的板凳!」、「她是你大姊,把板凳還她!」孩子會把它帶在身邊很久,直到木頭裂了,或長大了,而得到一個更大的板凳。這種時候,就可以把自己的小板凳轉送給較年幼的孩子。

它是外婆請人幫我做的,也是她替我付了工錢。我把它驕傲地頂在頭上,它象徵著我脫離了童年初期,不再直接坐在地上,而是成了一個大孩子,坐姿或站姿都有如大人。我走在田裡,走在市場的巷弄裡,走在院子裡,我從家裡走去汲水處,走在從外婆家到母親家路上的鳳凰木、猴麵包樹和芒果樹之間,我走在備受保護的安逸生活裡,沒想到這種生活卻即將戛然終止。

打從我七歲起,我從捷斯走到紐約,中途經過羅馬、巴黎、蘇黎世和倫敦,我從來不曾停下腳步,尤其記得那一天,外婆們來告訴我:「今天呀,乖孫女,我們要來淨化妳。」

昨天晚上,我的表姊妹們從首都達卡(Dakar)來找我們,她們學校放長假了。一共有我六歲的妹妹妲芭、我的表姊妹蕾蕾、安妮和恩黛葉,還有一些我不記得名字、比較遠房的表親。十幾個六歲到九歲不等的小女生,統統伸長了腿坐在一位外婆的房門前的台階上。我們玩扮家家酒,玩市場買賣香料,用爸媽在家裡替我們做的小鐵鏟玩炒菜,爸媽還用木片和破布幫我們縫洋娃娃。

這天晚上,我們就像平常一樣上床睡覺,睡在外婆、阿姨或母親的房裡。

隔天一大清早,我被叫起來,別人幫我洗了澡。母親幫我穿了一件無袖的碎花洋裝,是非洲布料,歐式剪裁。我還清楚記得它的顏色:棕色、黃色和蜜桃色。我穿上我的橡膠小涼鞋,即我的「小啪啪」。時間還很早,馬路上都沒有人。

我們沿著清真寺旁邊的那條路走,許多男人在寺裡做禮拜。大門敞開著,我能聽到他們的聲音。太陽還沒升起,已經開始很熱了。這時是雨季,但今天並沒有下雨。再過幾個鐘頭,溫度將高達三十五度。

母親帶著我和妹妹到外公的第三位妻子家中,她大約五十多歲,身材矮瘦,個性和藹且非常溫柔。我的表姊妹們這一趟來就是住在她家,她們和我們一樣,也已沐浴更衣,乾淨整潔地群聚在那裡等候,一副天真模樣,又隱約有點不安。母親隨即留下我們,獨自離去。我看著她遠離的背影,瘦長又細緻——融合了摩爾(Maure)和頗爾(Peul,譯註:即英文慣用的Fulani富拉尼,Peul為法文引自Wolof語的Pl,兩者其實為同一支族)的血統。母親是一位偉大的女性,我當年不太瞭解她,但她毫不重男輕女,一視同仁地帶大了兒子和女兒。每個孩子都能上學,都一樣要幹活,每個孩子也都得到相同的懲罰和關愛。但她就這麼離去,一句話都沒跟我們說。

事情很不尋常,因為外婆們忙進忙出,神秘兮兮地交頭接耳,不讓我們聽到談話內容。雖然不知道會發生什麼事,但我知道想必不是好事。忽然,一位外婆把那群表姊妹叫過去,因為那位「女士」來了。她穿了一件靛藍色的長袍,戴著寬大的耳環,個子小小的,我認得她。她是外婆們的朋友,在社會階級上,隸屬於鐵匠階級。在她這個階級裡,由男人負責打鐵,男人負責「割」小男孩,女人則「割」小女孩。在場的還有另外兩個婦人,她們身強臂粗,我之前沒見過。我一些年紀較大的表姊可能知道會發生什麼事,但她們什麼都沒說。

外婆用索寧克語告訴我們說,我們即將被施行「薩蘭德」(salind)以便「能夠祈禱」,以我們的語言來說,意思就是「被淨身而得以祝禱」。用法文就是「進行割禮」。也有人說「割」。

這項宣布很震撼。我現在知道會發生什麼事了:媽媽們在家裡有時會提起這件事,聽起來就像一種能提升自己境界的秘方。這時候,過去一些曾幻想過的畫面彷彿又在我眼前浮現。大姊姊們曾經經歷過這種事,她們都是由主導家事和教育孩子的祖母們所帶大的。每當有小女孩誕生時,第七天受洗後,就是由她們負責用針替孩子打耳洞,並用紅黑相間的細線穿過,避免耳洞癒合。她們負責打理婚禮、準備接生事宜、照顧新生兒,也由她們決定我們的淨身日子。

母親們離去了。當下有一股莫名的失落感,但我現在知道任何一位母親,就算內心再堅強,也無法忍受親眼目睹自己女兒即將經歷的事,更不忍聽到那悽慘叫聲。她們知道詳細的流程,畢竟她們自己也是過來人,而當對象是她自己的骨肉時,她無異於再痛一次。然而她卻接受,因為事情就是這樣,而且她無力抗拒這種號稱能「淨身以便能祈禱」和確保女孩到婚前都保有處子之身,並在婚後對婚姻忠誠的野蠻習俗。

把非洲女性用這種習俗禁錮起來,根本是一種欺騙行為,它和宗教一點關連都沒有。在我們這些黑人非洲國家裡,不論是信仰萬物有靈的民間宗教、基督教、回教或猶太教,統統都有割禮的習俗。這項習俗可追溯到回教文化傳入前好幾世紀。男性之所以堅持這項傳統,有幾個很不正當的理由:為了鞏固自己的權力、為了讓自己的妻子不紅杏出牆,也為了讓別族的敵人不能強暴她們!還有別的說法聽起來更荒唐,據說女性的性器官是不潔的,是邪惡的;據說陰蒂本身就是邪惡的,在初生時若觸及幼兒的頭部,將惹來厄運,甚至害幼兒死亡。有些人還認為陰蒂宛如迷你版的陰莖,會威脅到男性的雄風。

其實說到底,主宰權才是真正的理由。而且男人把這件事交給女人來執行,因為男人才不肯去「看到」或「摸到」女性的這個私密部位,哪怕尚未發育完全也一樣。

七歲時的我,跟一般小女孩沒兩樣,根本不知道自己生來具有這麼一個陰蒂,更不知道它有什麼功用。我從來不曾注意過它,從今以後也沒有機會了。這天早晨,唯一重要的事,就是知道將有難以想像的痛楚等著我,以前曾模糊地聽說過這種事幾次,但那時感覺距離我好遙遠。譬如,我還記得有一位母親或祖母,手裡拿著一把刀子或一把剪刀,象徵性地拉著一個不聽話的小男孩的小生殖器官,語帶威脅地恐嚇他說:「要是你不聽話,我就割了你!」小男孩總是被這種閹割威脅嚇得落荒而逃,心生恐懼,但差別在於他日後並不會終生痛苦,而且割包皮這種習俗主要的目的是確保衛生。但我曾經看過他們走路模樣很怪異,跟鴨子一樣,而且坐下來也有困難,還會哭哭啼啼兩、三天,有時候甚至哭一整個星期。我當時心裡總想:好險,還好我是女生。

一九六七年這一年,我仍不知道這場血腥的私處切割,將對日後的我造成多麼深遠的影響。它將驅使我展開一場漫長的長征,一路於二○○五年走進聯合國,路途不但艱辛,甚至殘酷。

我的心臟開始跳得很厲害。長輩們勸我們別哭,因為淨身是好事。要勇敢。外婆們深知我們年紀還小,而且勢必會大哭大叫,但她們卻隻字不提疼痛的事。她們只說:「不會很久的,一開始會痛一下,但之後就結束了,所以要勇敢一點。」

這時候,我發現周圍一個男人也沒有。他們去了清真寺,或搶在正午酷暑之前下田裡幹活。我無法投靠任何人,更無法躲去外公那裡。那年頭,村子裡的傳統包袱仍很沈重,對於我們的母親和祖母來說,這種事情就是得做,如此而已。連她們本身對這種事也不太提出質疑,像是譬如我們現在明明已經搬到大都市裡了,又或者像是其他支族的鄰居——如沃洛夫族(Wolof)——為何不施行這種習俗。在我們家的這條街上,只有兩戶人家實行「薩蘭德」割禮:一戶是從卡薩芒斯省(Casamance)來的蒙狄哥人(Mandingue),一戶就是我們索寧克人。稍遠一些,還有杜庫勒人(Toucouleur,譯註:亦作Haalpulaaren,如今主要居住在賽內加爾北部)和班巴拉人(Bambara,譯註:西非一支人數眾多的種族)也有同樣的習俗。但這項習俗大家都私下施行,從來不公開提起,更不會向沃洛夫人提起。這是不能拿來說的一種事情。我們父母希望日後把我們嫁給同一家族的親戚。按照歷來傳統,他們都是迎娶純正的索寧克人。從沒人想過有一天竟會跟不同的種族聯姻。

索寧克人、賽勒爾人(Srre,譯註:主要居住於賽內加爾中部和西部,約佔賽內加爾總人口的六分之一)、頗爾人、班巴拉人,或杜庫勒人全都是移居來大都市的支族。就像所有移居的家族一樣,家長們總是想盡辦法把老祖宗的傳統傳遞給下一代。有些傳統很良善,但這項傳統卻很可怕。

女孩們嚇得不敢出聲,簡直快尿褲子了。但沒人企圖逃跑,那是連想都不敢想的事。不過我們還是忍不住到處偷看有沒有人能來解救我們。外公也許可以吧……假如他知道事情的嚴重性,應該會介入。但我想他對這次的事並不知情。女人怪男人是始作俑者,但在很多村子裡,事前並不會告知父親,除非村裡打算進行集體割禮,而全村的人都知情,那麼作父親的才會知道。在大城市裡,這種事常在自己家裡進行,而且也是偷偷摸摸的,絕不驚動鄰居。我父親不在場,沒有人徵詢過他的意見,就像不曾有人請示我外公一樣。這是女人之間的事,而且我們將要成為相同的女人。

她們攤開兩張大草席,一張擺在一間房間的門口,另一張則放在房裡的浴室門口。這間房間和每個家庭的女性閨房沒兩樣:有一張大床、一個小櫥櫃,和幾口裝了每個女人都有的私物的鐵箱。有一道門可通往簡陋的浴室——即水泥地上的一個排水孔和一大壺水——和通往日用品儲藏室。其他一些專門替我們準備的衣服已經擺在床上了。我當時嚇得已經不記得是誰先被叫去了。我們在一旁睜大眼睛想看整件事到底如何進行,但外婆們無論如何都不准我們看。

「走開啦!去坐好!坐到樓梯那邊去!」

不准看她們在做什麼。這時候房裡一共有三、四個婦人和一個小女生。當我聽到那個女生的慘叫時,我的眼淚馬上掉了下來。沒得逃了,得硬著頭皮熬過去了。我好像是排第四或第五個,我伸長雙腿坐在樓梯台階上,每傳來一聲慘叫,我就渾身發抖,我被別人的慘叫聲嚇得全身糾在一起。

兩個婦人把我連抓帶拖的拉進房間裡。其中一人從我背後抓住我的頭,她用全身的重量以兩邊膝蓋壓住我的肩膀,不讓我動;另一個人則抓住我的膝蓋,把兩腿拉開。這種壓制婦人的人數,取決於小女孩的年齡,尤其取決於她抵抗的程度。假如她因為長得又高又壯而很會亂動,那麼就需要更多婦人來制住她。假如孩子又瘦又小,那麼婦人的人數也相對較少。負責施行割禮的婦人具備一片該女孩專用的刮鬍刀片,是母親們特地為此買來的。

施割婦人用手指努力把這一小塊肉扯出來,然後用刀片割斷它,彷彿在割牛肉一樣。不幸的是,這個動作無法一刀完成。她必須不斷來回鋸。

我自己的嘶吼聲到現在還迴盪在我耳邊。我不斷大哭大叫。

「我要去告訴我爸爸,我要去告訴齊希瑪(Kisima)外公!齊希瑪,齊希瑪,齊希瑪,快來,快來,她們在殺我,快來……媽!快來!爸爸,爸爸,你在哪裡,爸爸?等我爸來,他會殺了妳,他會殺了妳,他會殺了妳……」

婦人繼續割呀鋸的,同時臉上帶著一抹冷靜的笑容,彷彿在說:「是啦,等妳爸來了,他會殺了我,才怪……」

我呼天搶地向全家人求救,喊外公、喊爸爸、喊媽媽,我非得喊些什麼不可,面對這種不公義的事情,我必須喊出自己的抗議。我閉上雙眼,我不想看,我無法去看這個女人正在戕害什麼。

鮮血濺到她臉上。那是一種無法形容的痛楚,任何其他痛楚都無法比擬。彷彿我的腸子被絞綁起來。彷彿我腦袋裡有槌子在敲。短短幾分鐘,我就不再覺得是某個特定部位在疼痛,而是全身上下無一倖免,彷彿有一隻飢餓的大老鼠或雄蟻大軍在我體內鑽動。從頭到腳,包括肚子在內,沒有一處不是劇痛難耐。

我就快要暈過去了,這時婦人們用冷水幫我洗臉,拭去濺到臉上的鮮血,也讓我不至於失去意識。就在這一刻,我以為自己要死了,以為自己已經死了。我對自己的身體失去知覺,只感受得到體內所有神經都緊繃的那股可怕糾結,還有腦袋即將爆炸的感覺。

有整整五分鐘的時間,這個婦人又割又鋸又扯,然後重新再來過,就為了確保一切都已清除乾淨,我聽到彷彿從很遙遠傳來的聲音說:

「乖一點,快結束了,妳很勇敢……乖……別動!妳越動就會越痛……」

等她不再割鋸之後,她用一塊浸了溫水的濕布,把大量湧出的鮮血擦一擦。後來別人告訴我說這裡面加了她自己調配的東西,大概是可以消毒吧。接著,她替我敷上摻合了黑炭的乳木油,以避免細菌感染,但整個過程中她並未多作解釋。

等到結束時,她說:

「好了,起來吧!」

她們不得不攙扶我,因為對我來說,從腰部到腿部以下彷彿都空空洞洞,我無法好好站著。我現在唯一的感覺只有腦袋裡的疼痛,彷彿有槌子狂亂猛敲,對於兩腿完全沒知覺。我的身體彷彿被切成兩半。

當下我好痛恨這個婦人。她則已經拿了另一片刀片,去處理下一個女孩,去造成一樣的痛楚。

我的外婆們來把我帶出去,她們用一塊新的布替我擦拭,幫我換了一條新纏腰布,然後就必須離開這個房間。由於我無法行走,她們把我抱到台階上,把我放在草席上,和其他已經被割完了的女孩坐在一起,她們仍未停止哭泣。我自己也是滿臉淚水,這時下一個女孩早已嚇得六神無主,她也被以蠻力架進那間酷刑房裡。

我無法清楚形容這種痛楚。我這一生從來不曾遭遇過這麼激烈的事情。我生過孩子,曾罹患過腎絞痛——每一種疼痛都不一樣。但這一天,我以為自己要死了,以為自己再也醒不過來。我甚至希望自己不要再醒來。那種痛楚劇烈得令我想睡著,想直接昏過去。我當時還只是個孩子,無法理解別人為何對我的身體如此粗暴,事前不曾有人跟我說過什麼——不論是姊姊們或年紀較大的朋友們,都沒人提過。所以這根本就是不公平的,是莫名其妙的酷刑,因為毫無解釋。憑什麼要這樣懲罰我?這個被用刮鬍刀片又鋸又割的東西,它是幹什麼用的?既然是我與生俱來的東西,為什麼要將它除掉?難道我生來就帶有什麼邪惡的東西,非得要將它除掉,我才能在真主面前祈禱嗎?匪夷所思。

我們一直癱在草席上,直到最後一個女孩也哭著回來躺著。等鐵匠「女士」完成了任務,把大家都割完之後,婦人們把沾了「淨身者」血跡的房間清理乾淨,然後先後從房裡出來。這時,媽媽們、外婆們才終於來安慰我們。

「別哭了,妳剛才很勇敢,別這樣哭個不停。就算會痛,還是很勇敢,因為已經結束了,非常順利……別哭了。」

這不是說停就能停的。哭是必要的,是我們自衛的唯一辦法。

屋裡的那些小男孩默默看著我們,看到那些血跡,又看到玩伴們哭成這樣,他們都嚇壞了。

負責割我的那個婦人,我認識她。她至今仍健在。她是妮昂度(Nionthou)祖母,隸屬於鐵匠階級,和我其他外婆年齡相仿,她常和她們一起去市場,也常來串門子,她因為忠於我們家族又「對自己的階級很認分」,所以頗受好評。她身為鐵匠的妻子,必須替女孩施行割禮,她丈夫則負責施行男孩的割禮。在當年,「薩蘭德」割禮的習俗便這樣從鄉下被帶到大都市裡,連在賽內加爾第二大經濟重鎮捷斯都可見到它的蹤跡。

當天晚上妮昂度祖母便回來護理傷口,隔天和接下來的每天早上也都是。第一天整天都痛得要命。只能躺著,無法翻身,不論往左往右都沒辦法,只能仰躺,然後用雙手稍微墊起來一點,設法降低痛苦。但其實完全降低不了。此外,想排尿而無法排尿變成另一項額外的痛苦。不論什麼都無法彌補。就連特地為我們準備的傳統早餐——俗稱「lakh」的穀粥,和優格——都無濟於事。我們沒有一個人想吃。就連一位外婆手拿youyou拍手跳舞慶祝我們的勇敢,也提不起我們的興致。哪有什麼勇敢?像我就不勇敢,我也很慶幸自己不勇敢。這種時候,媽媽們、阿姨們和祖母們會送一點小東西給剛做完割禮的女孩,像是纏腰帶、米飯、穀粥或一個「boubou」,亦即一張面額不大的小鈔。

一直到了午餐時間,我才發現大人們宰了一、兩頭羊來慶祝這件盛事。所以,男人們是知情的,因為宰羊一定要先經過他們的同意。飯菜端上來之後,我看到家人們開懷地大吃大喝,但我們根本一點胃口也沒有。我大概連續兩天都沒吃任何東西,不過晚上除外,晚上家人給我們喝湯,據稱能舒緩痛苦。另外,因為天氣熱,也必須多喝水。喝冰水可以舒緩個一、兩秒鐘。但護理傷口很痛苦。傷口的血已凝結成塊,但那個「女士」卻非得要拿刮鬍刀片刮它。一盆溫水明明已經讓我們好過一些,她卻非得要用那該死的刀片又扯又刮的。而且我無法入眠,只能躺著,把兩腿張開,因為我好怕萬一不自覺把腿併攏的話,又會更痛了。大人想盡辦法要減輕我們的痛苦,但無計可施。用水可以,只要泡在水裡再也不出來就行了,可是只要傷口還沒結痂就不可能這樣泡著。

「站起來一下,走走看嘛。」

不可能,我不肯。我不斷哭泣,想用疲倦和絕望來麻痹自己,因為沒有人來救我。晚上,大人們逼我起來,去房裡和其他人一起睡,十幾個小女生一個個都不良於行,兩腿開開,癱在草席上。沒有人說話,我們的快樂童年彷彿蒙上一層鉛塊。各自有各自的痛苦,想必和別人的一模一樣,只不過不知道別人是否也以相同的方式承受。我是否不如別人勇敢呢?在我心裡,一切都亂成一團。我不知道該怪誰。要怪那個當下被我恨死了的女士嗎?怪我父母?怪那些阿姨?怪那些外婆?我想我怪全世界。我怪人生。當我明白將會發生什麼事時,我非常害怕,很希望那只是一件微不足道的小事而已。我並不知道會割得那麼深,也不知道疼痛竟會劇烈地持續那麼久,要好幾天才慢慢開始減輕。外婆們帶來一些清涼的藥草茶幫我們擦拭額頭,還帶來一些熬煮的熱清湯,喝了能讓腹部放鬆。

日子一天一天過,疼痛一點一滴趨緩,但心理上,它仍然沒變。儘管四天後生理上不再疼痛了,心裡卻仍很痛苦。它就埋藏在深處,好像隨時會引爆一樣。或許是因為我平躺在草席上,絲毫無法左右翻轉,也或許是因為我憋了兩天才排尿。這才是最艱辛的。外婆們告訴我們,越憋尿就會越痛。她們說得對,但還是很困難,而且我很害怕,因為第一個試著想排尿的女孩未能順利排尿,她的慘叫聲聽得我膽戰心驚,彷彿她又被割了。其他女孩便因此憋著不敢尿。有些人比較勇敢,當天晚上就排出來了。我呢,撐了整整兩天,多吃了很多苦頭。我哀嚎又哀嚎,哭得眼淚都快乾了……一整個星期都在做事後護理,早晚固定換藥、敷乳木油,外加上一些神秘的藥草,就像那個婦人在敷那灰黑色的混合物時,嘴裡唸唸有詞的句子一樣神秘。這些夾雜著祈禱詞的句子,據稱能讓厄運遠離,幫助我們順利康復。而我們對此深信不疑,儘管我們其實聽不懂它的內容。那個婦人喃喃唸著一些只有她自己才懂的話語,好幫我清洗腦袋,這樣就能讓血止住不再流,這樣我就可以不受邪靈的覬覦。

薩德蘭割禮紐約,二○○五年三月對於身為非洲人的我而言,這種寒冷實在是冷到骨子裡了。我不停地走,我這一輩子都在奔走,以至於我母親常唸我:「妳幹嘛老是走來走去?別走了!這一帶的人都認得妳了!」有時候,她甚至會在大門口畫一條看不見的假想線。「看到這條線了嗎?從現在起,妳再也不准跨出去半步!」我常常往外跑,為了去找女性朋友玩、去汲水、去市場逛逛,或去看穿著英挺軍服的大兵隊伍行經租界高牆後方。母親口中用索寧克語(Sonink)說出的這個「走」,其實意思是怪我老愛到處亂跑、對周遭環境太好奇了。的確,我一直努力「走...