在這座充滿狗屎和性愛的城市,

真愛,仍然在令人意想不到的地方出現……

胯界天后 宅女小紅

「巴黎草莓」原唱 糯米團馬念先

純情兩性圖文作家 牛奶人

網路書評家 苦悶中年男

嘖嘖推薦!

他會順利找到一生的真愛嗎?還是最終只得到──一坨屎?

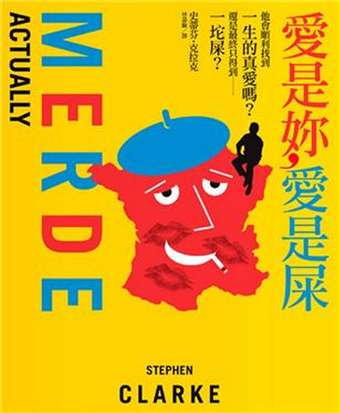

超好笑的《巴黎,賽啦!》第二彈來了!

這次志得意滿的保羅,拿著從法國無良老闆那坑到的錢,

準備開茶館大展身手啦~

作者把他作為英國人「流亡」巴黎十多年的真實感受,都寫入了小說……

前情提要:保羅‧偉斯特是個年輕有為的倫敦人,受聘到巴黎開設英式連鎖茶館,卻發現自己深陷泥淖。他得跟狡猾的老闆、滿腹牢騷的同事、充滿敵意的餐廳侍者、勇於開拓道德尺度的美眉奮戰不懈,同時還要靈巧閃過滿街狗屎,才得以在狗屁倒灶的巴黎求生。(詳情請見保羅的巴黎冒險首部曲《巴黎,賽啦!》)

一年後,保羅開了一家英國茶室,瞬間從倫敦行銷經理突變成巴黎餐館侍者,並練就了一身功夫,不但漂亮回擊了大敲竹槓的室內設計師,還順利將法式員工改造成英式員工,且成功處理掉許多智障不懂法國美食的顧客。

然而,他依舊得跟生存基本問題搏鬥:想要上壘得分?得先通過岳母大人的母愛魔鬼訓練營。怎樣避免被法國鄉間葡萄酒淹沒?如何從毫無警示的天體海灘中全身而退?和前老闆的情婦上床是否符合國際禮儀?

在這同時,保羅仍跌跌撞撞地尋覓他的百分百法國小姐。性愛保羅會演化成純情保羅嗎?他會順利找到一生的真愛嗎?還是最後吃到的只是一坨屎?

作者的道歉

我想對所有塞劑癖的讀者致歉,因為這本書沒有關於塞劑的梗,不過和節瓜相關的梗倒是不少。我想這應該是一種進步吧。──史蒂芬‧克拉克

本書十大金句

*法國有絕佳的葡萄酒和烈酒,因此產出歐洲最健康的酗酒者。

*法國人很重視眼神接觸,他們說如果不這麼做,接下來十年的性生活就會很糟糕。

*法國女人喜歡男人表現出傳統禮節,她們依舊喜歡男士替她們開門,在餐廳用餐時送玫瑰,而且要比男士先達到高潮。

*法國人喝的是各種灌木植物浸泡而成的茶。如果你對煮樹枝有興趣的話,有些還滿好喝的。

*這片海灘就像是泳裝目錄拍攝現場,只是比基尼上衣都沒有送來。

*坦白說,男人的鳥在休息時很小,並不代表受到刺激時也很小。

*能跟上過床的人在公共場合對話如常,讓人感覺你們兩人根本沒上過床。這顯然是上流社會的必要社交技巧。

*我對茶室遠景的最主要擔憂,就是員工會開始秉持著真正的法國服務業箴言:「顧客就是浪費時間。」

*替人寬衣解帶與替柑橘剝皮,最大的差異是什麼呢?就是你在剝的時候,柑橘不會對著你說話。

*那不就是偉大政客的特徵嗎?他們讓你丟工作,你還是會投票給他們。

作者把他作為英國人「流亡」巴黎十多年的真實感受,都寫入了小說……

作者簡介:

史蒂芬‧克拉克現居法國,為了研究寫作,而去體驗與高盧人、南法農村以及栓劑交往的樂趣。閒暇時喜歡坐在咖啡館裡努力回答讀者的問題:「書中這些事情,真的發生過嗎?」

他的第一本書《巴黎,賽啦!》2004年首度在巴黎自費出版,當時他還親自拿上街頭販賣,自此一舉成名,在街談巷議口耳相傳下成為暢銷作家。

史蒂芬‧克拉克隨後出了一連串關於主角保羅‧偉斯特的瘋狂續集,因而名動英、法、美三國,成了許多自費出版者競相學習的對象。

譯者簡介:

林嘉倫

台灣大學外文系畢,輔仁大學翻譯所碩士,目前專職法律翻譯。譯有《機長,我有問題--解開你對航空旅行的所有疑問》、《圖解繩結完全指南》、《未來世界》、《煙與鏡--尼爾.蓋曼短篇選》、《巴黎,賽啦!》等書。喜歡旅遊。在巴黎住了二個月後,就愛上了巴黎。

章節試閱

第一章 慾望鄉村

天哪,我謀殺了我的岳母大人!

一

我和弗羅倫絲枯坐在法國里摩南方四十公里的科雷茲省某處,那裡幾乎就是法國中心點。如果男人以達文西式的大字形躺在法國地圖上,右手在布列塔尼,左手在史特拉斯堡,雙腳在比亞里茲和摩納哥,那麼科雷茲那一小塊區域,就是他尿褲子的地方。

弗羅倫絲的媽媽在科雷茲有座鄉間小屋,我們打算在那裡休息一下,吃個午餐,然後繼續往南開,到南法悠閒度個兩星期的假。

可是計畫趕不上變化,我們坐在一輛撞凹的汽車旁,頂著大太陽等待警察或拖吊車。我們已經等十分鐘了。這時弗羅倫絲把頭靠在我膝上,射出致命的一箭。

「我想我們得在我媽家待上幾天。」

當然啦,她當時並不知道我打算殺死她媽媽,我自己也不知道。我們在一起才兩個月,如果有人想知道我對此事的看法,我會說,意圖殺害新女友的媽媽,並不是感情成功發展的基礎。

不管怎樣,其實都不是我的錯,一切都要怪那個法國駕駛。

「Connasse!」他大喊。

法語的髒話真是合乎文法到了極點,即使吵架吵到不可開交,還是要記得把白痴男「connard」的詞性變成陰性的白痴女「connasse」。

但他說話實在不怎麼公道,車子是我開的,不關弗羅倫絲的事。他之所以對她大吼,是因為他離她比較近。他才剛在弗羅倫絲爸爸的全新汽車的後門上,撞了一個跟小行星一般大的凹痕,如果再早個百萬分之一秒,就會在弗羅倫絲身上也撞出一樣的凹痕 。

「妳還好嗎?」我用英語問她。

「Oui.」她老是用法語回答我,「Et toi, Paul?」

「沒事,不過我倒是想把他那副名牌太陽眼鏡塞進他鼻孔。」

「不行,不能做那種事,你是英國人,你必須展現你的痰。」

「我的痰?」我以前沒聽過這種說法,難道法國人認為我們英國人是靠著到處吐痰來保持鎮定?他們一定是看太多英國足球轉播賽了。

「沒錯,你很多痰,你有冷血。」(注:痰的英文「phlegm」,亦有鎮定之意。法文片語「avoir du sang-froid」(直譯:有冷血)是很鎮定的意思。)

啊,把英國男人當作爬蟲類啊,這下我知道她在說什麼了。

「不行,」我說,「我非扯下他那副太陽眼鏡不可。」

我走下她爸爸那輛寶藍色的雷諾威賽帝,迅速活動一下筋骨,確定手腳沒斷。兩輛車當時的移動速度都很慢,我除了肩頸僵硬,還有點想揍人外,沒受什麼傷。

我走近那輛亞洲製的紅色四輪傳動汽車,它的車頭燈連個裂痕都沒有。

駕駛約四十多歲,深受時尚之害,頭髮染成金色,臉上的全罩式太陽眼鏡實在有夠黑,如果他這樣還能看到天空,我可是會嚇一跳,更何況是前方的車子。

「您瞎了吧?」我邊問邊對他的眼鏡點頭。我當然是用vous來稱呼他,而不是用比較親密的tu或toi,因為我們素昧平生。

「那你呢?」他透過緊閉的窗戶向外大吼。由於他年紀比我大了二十幾歲,我就原諒他用比較親密的稱謂跟我說話。

「難道你不知道什麼叫做la priorite a droite?(右方來車優先權)」他惱怒地看看身穿polo 衫的老婆和兩個滑板風裝扮的小孩,他們眼中全都燃燒著熊熊怒火。我知道原因:因為我倒楣被這位開車技術差勁的先生撞到,搞砸了他們全家的度假計畫。或許他們的行程是在勃根地吃早餐、在里摩吃午餐,但是絕對不包括在科雷茲撞車。

「La priorite a droite?」我說。這可是西方國家中最蠢又最危險的法律,而這就是法國的法律:它規定右方來車有優先權。你很可能在某條大馬路開車,然後一輛汽車從一條隱密的小巷衝出來,根本不管大馬路有沒有來車,結果撞死你全家。

這種情況完全不違規,因為它是右方來車。「在圓環並不適用la priorite a droite。」我說。

「圓環?」這位駕駛把鼻子上的太陽眼鏡往下推,四處瞧一瞧,看來他現在才注意到車子旁邊有一大塊長滿草的安全島,還有沿著安全島繞行的圓環道路,以及四、五處不同方向的出口。

「賽啦,什麼爛圓環!」他的不滿表達出眾多法國人的心聲,他們似乎不清楚圓環有什麼用途。或許是讓市政府聘請的園丁有事可做?「圓環是英國的東西,對吧?」

「是的,我們發明了圓環以避免車禍,而法國是個高科技國家,我們還以為你們使用圓環不會有問題,畢竟你們連生蠔都打得開。」我冒險開了個玩笑,還用了那個發音難到可怕的字眼「huitre」(生蠔),但是我勢如破竹、發音到位。

那位男人婆妻子向我靠過來,隔著方向盤對我大吼:「Et vous, vous etes anglais?(那您,您是英國人吧?)」。至少她用您來稱呼我。「你們英國人開車就是不會靠右!」

「那妳老公呢?他又有什麼藉口?」我問。

老婆緊抓老公手臂,快速在他耳邊說了一些話。他點點頭。

我還在想她到底說了什麼,他就發動引擎,換到倒車檔。

原本像是剛做完愛而肌膚暫時相黏的兩輛車頓時被扳開,那輛四輪傳動車做了個漂亮的迴轉,往原路疾駛。

這位駕駛飛速駛離時,我暗暗記了他的車牌,還有那兩名長髮男孩的臉孔(雖說毫無用處),他們透過後車窗對我咧嘴大笑。他們的爸爸成了公路電影中的逃犯英雄,那是法國人最愛看的電影類型。

「你跟他說了什麼?」弗羅倫絲問。

「我絲毫沒侮辱他,但他大概認為我是英國人,所以不知道該如何舉發他。」

「沒錯,而且午餐時間剛過,他血液裡大概有一半是葡萄酒。」她說。

我到她那側的車身欣賞了一下凹痕,那是個醜陋的瘀青,要不是撞擊力道把後車輪的鋼圈撞彎、扯破了輪胎,傷口也不會這麼嚴重。輪胎正在吐氣,向充滿壓力又短暫的一生說再見。

我自己絕對無法換輪胎,得打電話叫拖吊車。

我們把車推到路邊,坐在長長的雜草上,眼前是一大片延伸好幾百碼的向日葵田。我從沒看過這麼多向日葵,我一直認為它們都是獨自生長的,像是守衛著市郊花園。但在這裡,這麼一大片向日葵,株株高達一公尺半,活像一支有厭食症的綠色外星軍團入侵地球。

「妳真的沒事嗎?」我問,「沒撞到頭還是什麼的?」

「沒有,不過你可能要幫我按摩脖子。」弗羅倫絲閃過一抹笑容,細長的手指從耳朵向下輕撫到光滑的肩膀,襯衫透露出她肩膀的曲線。我們第一次上床時,我就對她無比光滑的肌膚感到驚訝,好似她是泡在椰奶裡長大的。她有一半印度血統,父親是法屬火山島留尼旺的坦米爾人,距離馬達加斯加不遠。她的身體完美結合了法國人的體態和印度人的柔軟度。

她拉下黑色胸罩的肩帶,用指間揉揉鎖骨後方肌肉。「你得親我,親這裡。」按到痛處時,她嗯了一聲,轉了轉眼睛。這一切似乎相當愉快。直到她宣布我們要去她媽媽家住。

修車師傅半小時後抵達,當他知道肇事車輛來自巴黎(也就是車牌號碼以75結尾),便興致勃勃地在一張沾滿油漬的報告書上證實我們原本是右方來車,而另一輛車已違法離開現場。

他也幫我們在前來調查的兩位憲警前美言了幾句。兩位憲警穿緊身褲和軍用平頂帽,看起來壓力很大。當時是七月的第一個週六,法國大部分民眾以及為數可觀的外國觀光客都會行經該區往南移動。在高速公路狂飆的數百萬名駕駛,因為酒喝太多、天氣太熱、耐性不足、找不到路,再加上嘔吐的小孩、鬆開的行李箱、響不停的電話把他們搞到分心,於是接下來兩天的車禍數量會比過去六個月還多。

所以當兩位年輕憲警發現,我們的情況不過是肇事者撞了凹痕後駕車逃逸,便迅速做了筆記,然後駕著他們的藍色小廂型車離開。

我們抵達媽媽家的情景還真有點反高潮,雖說她女兒可能從沒搭過破舊的橘色拖吊車回來。

弗羅倫絲打開白色小門,我和她走進空盪的花園,右邊是過長的草坪,及好幾棵成熟的果樹,我看到鳥兒正忙碌地啄食鮮紅欲滴的大櫻桃。正前方有座石頭穀倉,閃著微光的石板屋頂邊緣長了一排鬍子般的青苔。左邊是由石頭搭建的平房,奶黃色的外牆就像成熟的聖納蒂爾乳酪外皮。百葉窗漆成石板灰,以搭配屋頂的顏色,而所有門窗都是緊閉著。

「他們在睡午覺。」弗羅倫絲小聲說,「我們等他們醒來吧。」

在這種地方,真的會覺得自己處於歐洲大陸中央。偶爾有風吹來,但大多數時間,空氣像是停滯在太陽下沸騰發亮,連櫻桃樹的濃密樹葉和低矮樹枝也無法提供舒適的遮蔭。於是我們到穀倉內去拿陽傘。

在這個地方,沒有人看得到我們,我腦中於是閃過了一個念頭。

弗羅倫絲也看出我在想什麼。

嗯,或許是因為我給了她一點提示。我一手抓住她纖腰,同時把臉埋進她脖子。

她掙脫而出。「不行,保羅,這樣不好,這裡都是木柴堆和泥土地,不太方便。」有些女孩只要身處母親的勢力範圍之內,就什麼都不方便,對吧?「你去拿陽傘,」她說,「我有條海灘毛巾,我們可以躺在草地上。」她朝著充滿陽光的門口走去,然後突然停下來咒罵。

「怎麼了?」我問。

「我們的行李留在車上。」

「喔,賽啦!」

二

我們找出修車廠老闆電話,話筒那端是另一個混亂的車禍現場,我們在嘈雜聲中向他解釋我們的問題。他表示車子安全地鎖在車廠內,而他並不打算只為了幾個行李大費周章去開鎖。講到這裡,弗羅倫絲的屋內出現了一些動靜。

有個身穿藍色泳褲的棕髮小男孩跑進花園,看到我們兩個躺在陽傘下。

「弗羅!」男孩高聲尖叫。

「這是我姪子,」弗羅倫絲解釋,「我姊姊的兒子,叫做細門。」我心想,鄉下地方居然有這種怪名字(保羅把弗羅倫絲姪子的名字誤聽為英文的Semen)。

男孩撲到草地上抱住她,同時用狐疑的眼光看著我。「他好小。」他說。

「細門!」弗羅倫絲對他噓了一下,好似他說出了某種不能說的缺點。我一開始並未多想,因為我身高一八○,對自己的身高沒什麼不滿。不過我穿的是鬆垮的短褲,所以很顯然他是在對我身體某個短處發表評論。

「Bonjour. Je suis Paul. (你好,我是保羅。)」我伸手要跟小男孩握手,他的狐疑立刻加倍。

「難道他不想親我嗎?」他問弗羅倫絲。

「他是英國人。」她告訴他。

這句話似乎解釋了我所有納悶的事。我這時才了解到小男孩的名字其實是賽門,他繞過他阿姨身邊到我這裡,親了我臉頰一下。

「不過他很小,對不對?」他悄聲對弗羅倫絲說。

她噓了他一聲。「奶奶在哪裡?」

「還在打呼呢。」

「米歇爾在嗎?」弗羅倫絲問。米歇爾是她哥哥,我聽她提過,但沒見過面。

「在,但是他從來沒醒著。」

我們走進廚房拿點東西喝,小賽門在弗羅倫絲身邊跳來跳去,就像兩天沒出門散步的小狗,但同時也一直留意我,好像我要把他最喜歡的玩具偷走。除此之外,我身上某些東西似乎也一直造成他的困擾。

跟花園的烈日相比,廚房真是涼爽,石板地還冰冰的。我打開一小罐Kanterbrau 啤酒,暢快地大口喝完,感覺背上某一小部分的汗水都爽得凝結了起來。

但我才剛在長型餐桌旁坐下,膝蓋骨就結結實實撞了下去而且碎成一塊塊。

「對了,我應該先告訴你,」弗羅倫絲說,「坐那裡要小心。」

我又站了起來(才發現膝蓋其實沒碎掉,只不過跟汽車一樣撞了個凹痕),仔細檢查了一下桌子。

桌子約三公尺長,以深色木頭製成,外表看來高度正常,但是在傷痕累累的桌面下,有個很厚的抽屜向下延伸到腿的放置空間,大概只有侏儒蹲低才有辦法舒適地坐在這裡吃晚餐。

「那是傳統的科雷茲餐桌,」弗羅倫絲解釋,「是我曾曾祖父在蓋這棟房子時做的。」

「他沒有腿嗎?」

「他有腿啦,只是我們已經沒有他當時那種低椅子了。」

「你們不能把這些椅子的腳鋸掉嗎?」我模仿截肢的動作,「或是把桌腳加高幾公分?」

「不行,媽媽不會喜歡的。」

小賽門忽然又跑來黏著弗羅倫絲。

「他想砍掉我們的椅子嗎?」他問道,露出滿臉驚惶的表情。「沒有,並沒有。」弗羅倫絲安撫他,「保羅,沒關係啦,你很快就能學會怎樣側著身子用餐了。」

「Ma cherie!(我的寶貝!)」

一個女人衝進廚房。她穿著一襲寬大裙裝,讓人看不出她到底跟陽傘一樣瘦,還是跟餐桌一樣厚重。她緊緊抱著弗羅倫絲,在兩邊臉頰上啵滋啵滋各親了一下。當她們的身體緊靠在一起,我發現弗羅媽媽的身材就五十歲而言十分勻稱。

「Maman, je te presente Paul.(媽媽,這位是保羅。)」

媽媽轉過身來看我,我站起來,露出滿懷感激的微笑,當男孩見到他女友的親生母親時,都會露出那種笑容。

她對我露出溫暖的微笑,把我的肩膀往下拉,壓低我的身體讓她親。我試著別去記得我岳母大人豐滿的乳房在我的肋骨上來回撞擊的事實。

「Enchante, Madame. Vous allez bien? (真榮幸見到您,女士,您好嗎?)」

「你可以叫我布里姬,」她說。我立刻就升級為「你」了。

「Qu’il est mignon!(他真可愛)」她笑道,然後又親了我臉頰一下。我知道mignon 是可愛的意思,不過那個字也可以用來形容可愛的天竺鼠。

布里姬個子矮,跟她女兒一樣動作優雅,但完全不像印度人。她留著厚厚的短馬尾,髮色深紅,像是黑髮女士為了遮掩灰髮而染的。她膚色白皙,有弗羅倫絲的迷人笑容和會微笑的眼睛,並散發出某種對人類的博愛。不過我想這還不致於讓你忘卻一切煩惱。

我們互相做了簡短的自我介紹。她是小學老師,在靠近杜爾的鎮上教書,我則即將成為英國茶室的老闆。

「Ah oui, Maman. (對了,媽媽)」弗羅倫絲插嘴,「我要辭職,然後到茶室工作。」

「什麼?」

忽然間,我看起來沒那麼可愛了。我發現自己已經從無害的異國男友,變種成敗德的壞人,居然說服這位夫人可憐的女兒放棄鐵飯碗。那種博愛的情操蒸發殆盡,取而代之的是不加掩飾的排斥。

「Oui, Maman, mon boulot me faisait chier.(我的工作讓我很不爽)」,這句話直譯為:弗羅倫絲的工作「讓她拉屎」。聽起來好像辦公室流行便秘才是最理想的情況。

她解釋說她的公司正在推動某種「社會計畫」,也就是提供員工一年的薪水,要員工提早退休。法國即便經濟衰退,也不會把員工丟到垃圾堆裡。所以她就接受了這個提案,然後跟我一起開茶室。

「妳在那間茶室要做什麼?當服務生嗎?難道妳通過會計師考試就是為了做這個?」布里姬對我投以淡漠的微笑,好像在說她並未暗示我這種人配不上她女兒,即便她其實這麼想。

「這是小生意,媽媽,我們什麼都要做。不瞞妳說,保羅在開茶室之前,原本是一間大公司的行銷主管。」布里姬向後倚著光亮的石板壁爐,打量著我這個身穿T恤、沒刮鬍子、腳夾著褪色大英國旗拖鞋的外國人,看起來完全不像任何東西的主管。真要說的話,還比較像是國際海灘遊民協會的主管吧。

「法國公司?」

「沒錯,而且在那之前是英國公司。」弗羅倫絲說。

「嗯⋯⋯」不知何故,布里姬稍稍感到放心,「在倫敦嗎?」

「是的,媽媽,在倫敦。」

「大家都說倫敦是世界上最昂貴的城市。」

「是的,但幸運的是,薪水也成正比。」我說,同時挺直身體,展現自己的高聳身形,讓腦袋往低矮的樑上撞過去。

媽媽從廚房角落的冰箱拿出一大罐粉紅色泡沫液體。「你要喝點草莓汁嗎?」她問我。

「草莓汁?」

「是啊,我們有很多草莓,不知如何處理,所以就加點水、糖和檸檬汁,混在一起,這樣就好啦。」

「嗯,那一定很好喝。」我說,心裡卻覺得那瓶液體看來像羊腦泥。

我們在桌旁坐下,膝蓋轉到一側,然後喝下一杯杯粉紅色泡沫,還會黏牙呢。小賽門是唯一能舒服坐在桌邊的,我們其他人就像三個白雪公主蹲坐在小矮人家裡。

「那麼那間茶室在哪裡呢?」布里姬問,語氣中的攻擊指數有稍微下降。

「靠近香榭大道。」我說。

「租金想必很貴。」

「我談到了很好的價格。」

「什麼時候開幕?」

「九月一日,收假時節。」我說。

「是的,媽媽,室內設計由尼可拉負責,妳記得尼可拉吧?」

「喔,記得,尼可拉他很可愛啊!」布里姬惋惜地嘆口氣。

我想知道她怎麼會認識負責翻修我們茶室的建築師。弗羅倫絲曾經告訴我,尼可拉是位年輕建築師,可以給我們一個不錯的價格,也就是「prix d’ami」,因為他是「我的同學」。巴黎女人身邊都是「我的同學」,因為她們很少會離開巴黎到外地念書或工作。當然,問題的核心在於:當他們還一起在學校念書時,是什麼關係?

如果你喜歡瘦瘦高高、皮膚蒼白、散發藝術氣息、穿著無懈可擊的設計師服裝還帶著過度自信的男人,你就會覺得尼可拉很帥。

讓弗羅倫絲的朋友處理我語言能力所不及的事情,讓我感到安心:取得建物執照和配額、購買建材、安排各種工人的施工時間。但是我腦海裡就是無法停止思考,在弗羅倫絲的性愛履歷表上,他究竟占了什麼地位?聘用熟識的建築師,跟發包給前男友,畢竟是兩碼子事。

我下定決心要在週末打電話給他,再次跟他確認週一早上工人會如期帶著大榔頭,抹平一切證據,讓人看不出它原本是間鞋店。

「尼可拉他很大嗎?」小賽門問?

「閉嘴,賽門。」布里姬厲聲說道,同時對我露出那種「別理他,他只是在耍白痴」的笑容。

「歡銀、歡銀!」

有位跟我年齡相近、身材相仿且面帶微笑的男人,從客廳彎身進門。他是弗羅倫絲的大哥,米歇爾。他就跟弗羅倫絲一樣,完美調和了法國與印度血統,眼睛深邃、四肢修長,膚色如咖啡拿鐵。不同的是,他有很多體毛,而且看起來快要禿頭了,於是他替自己的黑髮紮了馬尾來掩飾。他沒穿上衣,肚子微凸,短褲比我的還要皺,我想他剛才大概穿著短褲睡覺。

他親了一下弗羅倫絲,握住我的手,表情融合了好奇和遺憾,打量著這位跟他妹妹上床的男人。

他揮手拒絕了綿羊汁,到冰箱拿了一瓶冒著氣泡的伯爵天然氣泡礦泉水,一口氣喝下半瓶,然後因為氣泡從他鼻孔冒出來,所以喘著氣呼吸不過來。

「米歇爾,那瓶水是要給大家喝的。」布里姬告訴他。他只是笑了笑,就像永遠不必聽父母話的小孩。

我和弗羅倫絲描述了車禍過程,然後布里姬宣布,既然我們要住幾天,可以幫忙做些家事。在她的鄉村房舍度假,根本不算度假。屋裡各種東西都幾乎快垮掉、腐掉或被害蟲吃掉。

我之前住過法式鄉間小屋,所以知道那是什麼感覺。

在科雷茲的第一個下午,他們給了我好幾種消磨時間的方法,可惜的是,其中並不包括跟弗羅倫絲膩在床上。我可以做的事情包括採收萵苣、櫻桃蘿蔔、節瓜或草莓,或是替穀倉屋頂除苔,或是挖洞。

「你要蓋游泳池嗎?」我問,我注意到穀倉邊斜坡下方有個剛挖不久的大洞。

「不是,那是要做fosse septique(化糞池)用的。」布里姬解釋道。

「什麼?」

「不瞞你說,就是那種⋯⋯什麼⋯⋯的儲存槽啊,那種⋯⋯」

「放便便和尿尿的。」賽門咯咯笑。

「你們沒有嗎?」我問,同時想像自己一大早得到籬笆邊施肥。

「當然有,但是過期了。」

「過期了?」難道使用前一季的化糞池有什麼問題嗎?

弗羅倫絲向我解釋,布里姬則在一旁監聽,顯然對這個話題極感興趣。村裡每間屋子其實都有化糞池,但沒有一個是「aux norm(符合標準)」,也就是不符合現代建築法令。這樣說來,用醜陋的廣告招牌和工業建築來污染法國城鎮周圍是可以接受的,但化糞池太小的話是違法的。

這個村裡的化糞池,基本上都是蓋在花園裡的磚造密閉空間,幾個世紀以來讓排泄物在裡頭有效率地流動並發酵。然而,現代洗衣機和洗碗機出現後,越來越多住家就直接把溫水排入路邊水溝,將溝渠變成亞熱帶花園,讓村議會難以監督。

村長這時已獲得地區補助金,要裝設現代化糞池,以容納所有排泄物。

「難道他們不幫妳挖嗎?」我問。

「當然會啊,可是⋯⋯」布里姬打了一個顫。

「媽媽怕他們會弄破水管,或切斷核桃樹的根。」弗羅倫絲解釋。

「呃⋯⋯」米歇爾哼了聲,「她只是不想讓陌生人亂挖她的⋯⋯」

「米歇爾!」布里姬的臉紅得跟她的草莓汁一樣。

「不管怎樣,」弗羅倫絲繼續說,「媽媽希望我們自己挖洞。」

「我覺得我比較想採節瓜。」我自告奮勇。

「好,那你明天再來挖吧。」布里姬說,「只是挖的時候要小心,因為我們快要把舊的化糞池給挖破了。」

簡言之,我的法國假期,即將有一個帶賽的開始。

第一章 慾望鄉村天哪,我謀殺了我的岳母大人!一我和弗羅倫絲枯坐在法國里摩南方四十公里的科雷茲省某處,那裡幾乎就是法國中心點。如果男人以達文西式的大字形躺在法國地圖上,右手在布列塔尼,左手在史特拉斯堡,雙腳在比亞里茲和摩納哥,那麼科雷茲那一小塊區域,就是他尿褲子的地方。弗羅倫絲的媽媽在科雷茲有座鄉間小屋,我們打算在那裡休息一下,吃個午餐,然後繼續往南開,到南法悠閒度個兩星期的假。可是計畫趕不上變化,我們坐在一輛撞凹的汽車旁,頂著大太陽等待警察或拖吊車。我們已經等十分鐘了。這時弗羅倫絲把頭靠在我膝上...