【曹文軒精選】系列

屋子,是一個小小的孩子就會有的意象,因為那是人類祖先遺存下的意象。

屋子就是家,屋子是人類最古老的記憶。

屋子的出現,是跟人類對家的認識聯繫在一起的。家就是庇護,就是溫暖,就是靈魂的安置之地,就是生命延續的根本理由。

文字構建的屋子,是我的庇護所——精神上的庇護所。

無論是幸福還是痛苦,我都需要文字,無論是抒發,還是安撫,文字永遠是我無法離開的。特別是當我在這個世界裡碰得頭破血流時,我就更需要它——由它建成的屋,我的家。雖有時簡直就是鎩羽而歸,但畢竟我有可歸的地方——文字屋。

多少年過去了,寫了不少文字,出了不少書,其實都是在建屋。這屋既是給我自己建的,也是——如果別人不介意、不嫌棄的話,也盡可以當成你自己的屋子。

我想,其他作家之所以親近文字,和我對文字的理解大概是一樣的。不一樣的是,我是一個在水邊長大的人,我的屋子是建在水邊上的。——作者 曹文軒

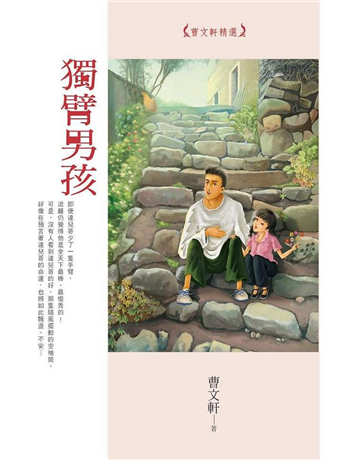

達兒哥只有一隻手臂,運動、功課卻樣樣都拿第一!可是,這個世界卻不願意給達兒哥一個機會。他考上好大學,卻因為身體殘缺被拒絕入學,找工作也碰壁。流籬想要幫助達兒哥,卻不知該從何幫起……〈獨臂男孩〉

灣是個孤獨的男孩,聽說他爸爸在坐牢,沒人願意跟他玩,妞妞卻願意跟他做朋友。灣教妞妞學游泳,妞妞總是抱著紅葫蘆不肯放,直到某天,妞妞抱著紅葫蘆遊到河中央時,灣突然搶走紅葫蘆……〈紅葫蘆〉

草菊和毛毛姐弟倆在城邊開了一家小酒店,有一個老頭常來,每次來吵吵鬧鬧、嚷著要吃魚子。原來,他的老伴去世了,而他最喜歡吃老伴做的魚子。於是草菊決定給老頭一個驚喜……〈城邊有家小酒店〉

每個人都擁有一個兒時玩伴,你們能一起遊樂、學習、吵架,隨著時間的流逝,也許他在你的人生裡,已漸漸成為模糊的記憶……讀完《獨臂男孩》,將重新喚醒你成長過程中,與兒時玩伴點點滴滴的「友誼」,無論歡樂或悲傷,都烙下青春美麗的印記!

作者簡介:

【青春文學教父】

曹文軒

一九五四年一月生於江蘇鹽城。現任中國作家協會全國委員會委員、北京作家協會副主席、北京大學中文系教授以及博士生導師。

曹文軒的文字清淺中帶有濃厚的情感,其文學作品在中國影響深遠,即便沒有刻意宣傳,仍然受到讀者的支持與喜愛,為中國再版次數最多的少兒文學作家,讀者年齡層廣及孩子、成人,並被譽為「青春文學教父」。

有人評價他的作品是「追隨永恆的力作」。他的作品已被翻譯為英、法、日、韓等語言出版,更曾獲得「國家圖書獎」、「宋慶齡文學獎金獎」、「冰心文學獎」、「金雞最佳編劇獎」、「中國電影華表獎」、德黑蘭國際電影節評審團特別大獎「金蝴蝶獎」、義大利第十三屆Giffoni電影節「銅獅獎」、中國金雞百花電影節「優秀學術論文獎」、北京市「文學藝術獎」,也曾獲得臺灣《中國時報》「年度十大優秀讀物獎」。

曹文軒另著有《草房子》、《山羊不吃天堂草》、《紅瓦房》、《青銅葵花》、《憂鬱的田園》等。

章節試閱

獨臂男孩

奶奶照例將枯黑僵硬的手,哆哆嗦嗦地伸進深深的口袋底,吃力地從裡面摳出幾枚硬幣來,一枚一枚地漏到另一隻乾燥的掌上,然後,牢牢抓住她細細的手腕,斜起抓著硬幣的手,那硬幣就一枚跟著一枚、帶響地滑落到她柔軟的掌上。奶奶低下頭,又細看了一下那些硬幣,知道了確實是五分,便把她的五根長長的手指往上一扳,那些硬幣便全部攥在她黑暗的掌心裡了。

「悶了呀,就街上瞎蹓去。那五分錢呀,別省著,見喜歡吃的,就花了。」奶奶說完,看了看她那張黃幾幾的小臉,搖了搖彷彿一搖就不大好控制住的腦袋,推起歪歪扭扭的冰棍車。

那四個軲轆全都斜著磨擦地面,軸也沒上油,「嘎嘎」的一路噪音。

她老想跟奶奶一起去賣冰棍,像奶奶那樣,拿一方木塊,用力地、「噠噠噠」地拍擊著箱子,捏著嗓子喊:「冰棍,小豆冰棍!」手拍麻了,嗓子喊啞了,那樣也許就不寂寞了。

可奶奶死活不讓,她只好一人悶在家中。桌上的花瓶、牆角上的衣架、從屋頂垂掛下的燈泡……所有一切都靜悄悄的。這無邊無際的靜,折磨著、壓迫著她,她會煩躁不安,憋出一身汗來。忽然地,她會睜大了眼,氣喘起來,然後像逃避什麼似的跑出門去,跑到喧囂的大街上。她沿著大街往前走,東張西望、漫無目標,手不住地在口袋裡摸索著奶奶給她的五分錢,直將纖細的小手弄得黑黑的。

天天如此。

這天,她走到城外的大河邊,河邊有一片綠茵茵的草地。草地上,幾株身材修長的雲杉恬靜地站著,還有一棵老銀杏。她倚在銀杏樹幹上,好奇地朝前望著:一個年約十五、六歲的獨臂男孩在放風箏,他抖著線繩,往後倒著步,不一會兒,一隻漂漂亮亮的風箏就悠悠地放上了天空。他慢慢鬆著線繩,翹首望著他的風箏,任它朝高空飛去。

一個大好的春日,空氣是透明的,太陽純淨地照著大河和草地,照著那個獨臂男孩。他似乎玩得很快活,用那隻唯一的手牽著線繩,一會兒站著,一會兒坐在草地上,一會兒愜意地躺在草地上,嘴裡悠閒地叼根草莖,眼睛癡迷地望著那只風箏,彷彿那風箏將他的靈魂帶進了天際間。

他看到了她。

她看了一眼他,又去看風箏。

大概空中有一股氣流流過,風箏忽閃了一下。她禁不住朝前跑去,伸出雙手──她怕它跌下來。當她明白那風箏是不會掉下來的時候,為自己剛才很傻的動作感到很害臊,就轉過身去。

風箏又升高了,像要飛進雲眼裡。

不知過了多久,風箏在空中一下一下地朝她的頭頂移動過來。隨即,她聽到了腳步聲,調頭一看,那個獨臂男孩牽著風箏正朝她走來,空袖筒一蕩一蕩的。他比她高很多,她要仰頭望他的臉。

「想玩風箏嗎?」他問。

她微縮著頸子,慌張地搖搖頭,眼睛卻仰望著那風箏。

「玩吧。」他走近了,把線繩送到她跟前。

她看著他,不知道是該接受還是不該接受他的邀請。

「給!」他把線繩一直送到她的手邊。

她微微遲疑一下,緊張地接過線繩。

「跑!」

她跑了,風箏跟著她跑。她笑了。

獨臂男孩站在蓊鬱的銀杏樹下,極快樂地望著她。

她在草地上盡興地跑著,風箏在空中忽上忽下地轉著圈兒。春光融融,一派溫暖。不一會兒,她的臉上泛起紅潤,有點凸出的額頭上,沁出了一粒粒汗珠,兩片蒼白的嘴唇也有了淡紅的血色。陽光把草地和樹木曬出味道,空氣裡飄著清香,陽光下的大河,閃閃爍爍,像流動著一河金子,幾隻水鳥貼著水面飛著,叫出一串串讓人心醉的聲音。

她好像有了什麼想像,久久凝眸風箏。不知為什麼,有兩道淚水順著她好看的鼻梁在往下流……

那個獨臂男孩走過來。

她把風箏交給他。

「我要回家了。」

「妳家在哪兒?」

「罐兒胡同。」

「我們離得很近,我家在盆兒胡同。」他連忙收了風箏。

他和她往家走。

「妳剛才哭了。」他說。

她點點頭。

過了一會兒,她說:「我想爸爸、媽媽了。」

「他們在哪兒?」

「人家說他們犯罪了,讓他們到很遠很遠的地方去了。」她停住了,下意識地又去看天空的風箏,知道它已不在天上,才把目光收回來。

路上,她告訴獨臂男孩。

「前天,爸爸媽媽寄來一張照片,他們站在沙漠上,四周都是沙子,一眼望不到邊。」

獨臂男孩問:「妳在哪兒上學?」

「我不上學了。」

「為什麼呢?」

「我生病了──噢,對了,你別靠著我,我是傳染病。」

獨臂男孩沒有走開,反而更加挨近她。

他的空袖筒在她眼前一晃一晃的,她好奇地望著。

獨臂男孩發現了她在注意他的空袖筒,竟沒有一絲自卑的神態,卻露出了幾分驕傲的神態,好像那只空袖筒是一種什麼榮耀的象徵。

「妳叫什麼名字?」他問。

「流籬。」

「你呢?」

「我叫達兒,妳就叫我達兒哥。」

「達兒哥,再見!」她揚著小手。

「再見,小流籬。」他豎起一隻有力的胳膊。

他們走開了,一個大男孩,一個小女孩,一個去盆兒胡同,一個去罐兒胡同。

獨臂男孩

奶奶照例將枯黑僵硬的手,哆哆嗦嗦地伸進深深的口袋底,吃力地從裡面摳出幾枚硬幣來,一枚一枚地漏到另一隻乾燥的掌上,然後,牢牢抓住她細細的手腕,斜起抓著硬幣的手,那硬幣就一枚跟著一枚、帶響地滑落到她柔軟的掌上。奶奶低下頭,又細看了一下那些硬幣,知道了確實是五分,便把她的五根長長的手指往上一扳,那些硬幣便全部攥在她黑暗的掌心裡了。

「悶了呀,就街上瞎蹓去。那五分錢呀,別省著,見喜歡吃的,就花了。」奶奶說完,看了看她那張黃幾幾的小臉,搖了搖彷彿一搖就不大好控制住的腦袋,推起歪歪扭扭的冰棍車。

那...