左翻橫排,有蝴蝶頁,雙色、附插畫。

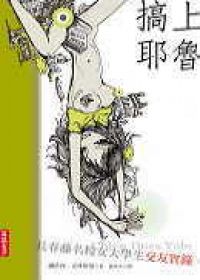

2003-2004年間,最火紅的專欄作家不是《慾望城市》的凱莉,而是引爆耶魯大學校刊網頁(yaledailynews.com)點閱率高達每星期35萬人次的專欄作家──娜塔莉。耶魯高材生娜塔莉在校刊上的專欄──「慾望耶魯」(Sex and the Elm City)裡大談常春藤名校新鮮人最艱難的學分:性與愛。包括裸體派對中的人擠人、超市中的女性不應該使男性羞於買保險套、如何選購情趣用品、以及性愛禮儀等話題。

作者簡介:

娜塔莉.克林斯基(Natalie Krinsky),紐約人。現年二十二歲,去年才從耶魯大學畢業,為校刊《耶魯日報》的專欄作家「慾望耶魯」(Sex and the Elm City),今年三月她推出的第一本小說《搞上耶魯》(Chloe Does Yale)便頗受媒體注目,曾接受《紐約時報》(New York Times says, "her humor is distinctive".)、《今日美國》、《老爺》雜誌報導,也上過CNN、Today Show的電視節目。

章節試閱

1. 耶魯日報

擔心我會錯過你第三天的電話嗎?

別擔心,我會按回撥

於是呢,這個週末你花了一個晚上去搞清楚,要如何靠著一點潤滑油,把無聊的打手槍變成超棒的打手槍。

幹得好。

至於我呢,我有點緊張而且汗流浹背,然後我找不到我的作業,我也搞不懂到底要怎麼調配我的脫脂麥片和脫脂牛奶的比例,還有我的脫脂生活。我緊抓著手機,期待它響,期待「那通電話」會打來,這時我正尷尬地趕著路,因為我是這個校園裡僅有的五個大笨蛋之一,會穿著高跟鞋趕課,而且要在三分半鐘內趕四哩路。

你一定知道我說的「那通電話」是指什麼。勾搭之後的那通電話。那通會在你們互相勾搭之後第三天出現的電話。或者就算超過三天也至少應該要打來。不能是第一天,那樣太饑渴了。也不能是一個星期後,因為那會讓我太饑渴,但是兩天怎麼樣呢?四天呢?

這表示,如果你們星期六在陶德酒吧碰面的話,你的電話差不多應該在星期二晚上十點十一點左右響起。或者如果是在星期四深夜的SAE兄弟會所(你的鞋子會被歡樂的週末啤酒小菜毀掉,另一邊還會沾到可愛的嘔吐醬料),你的電話應該會在星期天下午打來,最好是在早午餐之後,你會先坐上一個半鐘頭討論那通電話到底會不會打來,如果打來了,你要裝出可愛撒嬌的聲音,還是擺出冷淡的聲音說「我現在很忙,沒辦法說話,我會再打給你。」

星期一早晨搞砸了整個順序,你正從歷史課所在的LC大樓(距離山丘屋大道非常遠)趕到總體大樓(就在山丘屋大道上),急急忙忙跑著,卻和那個人眼神交會了,就是那個在這個週末看見你裸體、而且應該要打電話來的人。他說聲嗨,接著說最近忙什麼,你回答「我很好」,然後你發現你回答了一個沒有人問的問題,於是你說:「我是說,沒什麼。」接著是一陣尷尬,持續大約七十五分鐘,然後你們會靜靜走開。好極了。

這種碰面永遠是最可怕的。你們彼此都一邊走一邊猜想。猜想著對方在想什麼,還有這下子電話的事要怎麼辦。該誰打?而且,為什麼在陶德酒吧大衣置放間的微弱燈光下、在喝了六瓶啤酒之後,對方看起來比現在帥多了?

六瓶啤酒已經沒效了。終於。

我們再次回到那通電話。會打來嗎(希望和他之前一樣快)?會變成怎麼樣呢?

電話會有好幾種:

義務性的電話。你其實不怎麼喜歡那個人。你很後悔看見對方三個月沒上健身房的身體,還有兩團大學生放縱的肥肉。你只想結束這一切。你還比較寧願打電話給你奶奶。或任何人。你會寒暄一下,有點不自然,而當你掛掉電話的時候,彼此都知道是沒有希望的。

還有一種是「我太高興了」的電話。這通電話會來得有點太早。為什麼?因為那傢伙已經六個月沒上過了,而他真的——我是說,真的——很興奮你沒有從他手裡溜走。而且,他可能真的喜歡你。我們都知道美好長久的情感關係,是有可能發展自捷塔布希(Zeta Psi)兄弟會所的浪漫邂逅。

還有一種「也許我現在打,你會過來這裡再脫一次」的電話(簡稱「也許你會」)。這種人真的是很樂觀。星期三晚上十一點半,他或她沒事做,但你得寫十二頁關於埃立特力亞西南部古陶器的報告。沒有人會去。沒有人會脫光。謝謝再連絡。

當然,還有一種「也許你會」電話的輕微變奏版,就是「你的手槍打得很好,看看你的嘴上功夫如何」電話。這種電話表示他真的很有興趣多認識你一點……下週末。你們有很多共同點!

最後,還有一種是沒電話。那表示他們是不打電話的。老實說,這樣很沒禮貌。好吧,是有點沒禮貌,要看星期一任一方的表現如何。但無論如何,我必須說,不管是哪一種電話,都比沒電話好。沒電話很爛,而且沒理由。如果你從學校打,甚至不用撥超過五個號碼。到處都是藍色校園電話。這大學就是在告訴你要打電話。說不定,也許會是她的室友接的,而且剛好長得很可愛……。

2. 耶魯日報

一個戒除購物癮者的感人日記

我今天上了十七堂課。這真是我這輩子最糟的經驗(當然,除了大一那一整年)。歡迎來到選課期間。似乎,沒有人會同情我,因為每一個人都在經歷同樣的事情。「美國政治家創作」、「會話生物學」、「1868年之前的日本」。1868年之前發生什麼事對日本而言真的很重要嗎?這個國家1868年之前到底發生什麼事?問題沒完沒了。

選課期間真的讓我身心俱疲。比身心俱疲還糟。它令我發瘋崩潰。吃得更多。運動更少(少得可憐)喝更多酒。抽更多煙。每學期前兩個星期,我的生活都會被選課期間毀了。

我發現它同樣毀了我大部分女性朋友們的生活。幾天前的晚上,瘋狂狀態才剛開始,我們四個攤在賽布魯克學院的交誼廳裡。沒有人吐得出半個字。我們又熱又黏又煩躁(不,我們沒有脫光衣服),我們剛花了兩個小時完成所謂的「藍色本子作業」,卻發現耶魯提供的所有課程全都撞期撞得亂七八糟。接下來四十五分鐘,我們都很沈默,除了偶而嘆氣或怪異的哀號「我該怎麼辦哪──?」

我的極度痛苦持續了整個星期。我在課堂和課堂之間衝來衝去,手上滿是課程大綱和筆記。當然還有我那令人信賴的藍色本子。當我跌坐而下,試聽本週的十八世紀前工業化非西方史,自己彷彿到達了選課地獄。我看看右邊,那裡坐著我的好朋友史提夫,平穩、冷靜、沈著,精神極好(連外表都好)。

「怎麼啦?」他問,看起來很擔心。

「怎麼啦?」我回答。「一切都糟透了!選課(shopping)是最糟的部份!」

(哇。我從沒想過自己會把「最糟」和「血拼」擺在同一個句子裡。我乞求神赦免我。Prada,請接受我最深的歉意。)

史提夫奇怪地看著我,以嘲笑的語氣說:「大姊,選課就是一切。你在說什麼啊?」

我瞬間明白了。選課期間是性別歧視者。它不公平。它是為男人創造出來的,不是為女人。選課期間以男性約會習慣為典型。你什麼時候聽說過男人同時交往兩個或三個或甚至四個女孩會覺得不舒服了?

選課期間允許你什麼都嚐一點,不必立刻做出任何承諾。

就像西班牙小菜(tapas)——我們在想為什麼那麼多西班牙人猶豫不決。

女人,另一方面來說,很少同時約會超過一個男人。我們往往淪為一個男人的奴隸,而且只有一個男人,即使他表現得不太有興趣,而且很小氣。

幾天前,我在午餐時間碰見一個好朋友。她正遭遇到世紀之兩難窘境。她認識兩個對她有興趣的男人(是的,當你二十歲而且單身,生活是艱難的)。其中一個很會說話。很迷人,是藝術和科學的愛好者。另一個長得很好看。像七月的拿鐵一樣火熱。像在三溫暖裡運動。火熱。

她問我該怎麼辦。她說她得選一個。她和兩個人都各自約過幾次會,然而她得做出承諾(即使對方不必)。她想選出一個,然後定下來。追球。帶到籃下然後灌籃。

嗯,對。

這女孩其實很精明,但她卻拒絕讓她的投資組合多樣化。我發現到處都是這種模式。女人太體貼了。我們面對玩弄別人或傷害別人感情的可能性時會退縮。但是這麼做,我們將無法達到交往的最適可能。

做出一本男人名冊,和只有一個指定打擊手,都沒有什麼不對。男人會毫不遲疑地連續和五個女孩約會。然而我們如果在同一天約了一個運動員和一個搞笑的人,一切都不對勁了。我們不知道如何是好,怎麼辦呢?我們會選一個。

所以,要開始這偉大的學年,我給你一點小忠告。是的,我很少這麼做,但話總要有人說。激烈的時代需要激烈的手段。

選課就像約會:你不需要做出決定,不需要交出最終課表,除非期限快到,你快要被罰三十五塊錢了。執行你所有的選擇權,一切會值得的。

喔,反正我已經開始做出忠告了所以,新鮮人,把你的身分證明放到皮夾裡,把鑰匙放到鑰匙圈裡。全部掛成一串在脖子上這種奇觀,實在是太像1995年的黑金剛大哥大(Zach Morris)了。

3. 耶魯日報

是因為你身邊有個年輕女孩?

還是因為你真的很高興見到我?

有些事情是不應該談論的。疣。吸毒習慣。第三個乳頭。挖鼻孔。父母的性生活。你(和父母)的性生活。這些都是單純不該被討論的事情。

我母親以前常教我有些事不能說。但我老是會說,當然,像是那一次我告訴密格先生,密格太太在他上班的時候和鄰居在淋浴間胡搞。我就是喜歡那些我會得到的反應。這可不是隨著年齡成長能夠拋棄的。事實上,我極度渴望談論那些我不該討論的事情。

這正是為什麼我想談談舞池勃起。沒錯,你沒看錯。舞池勃起(DFE,Dance Floor Erection)。沒有人談論過,但每個人都知道它的存在。就像加州理工學院或加拿大。

容我先帶你看一下DFE可能會,應該說,突然發生的小小情境。燈光慢慢變暗。加一點低音貝斯。也許來點閃燈。或許另外加個舞池攝影機。感覺到了嗎?對,沒錯。而且你真的很喜歡這首曲子。你往後頂著臀部,非常拿手的樣子。喔!然後可愛巴比出現了。你性感地朝巴比移動,他在角落雙眼盯著你瞧。他笑了。得分。可愛巴比真的真的很可愛,而當他不說話的時候,他也真的真的很聰明。

於是,你在那裡,你開始和可愛巴比跳舞。你開始跳著從布蘭妮錄影帶裡學來的扭臀動作。你是WO-MAN。你再次往後頂著臀部,你知道,額外奉送。巴比似乎很喜歡。哇!這是什麼?

是的,沒錯,你似乎往後頂到巴比的小巴比了。巴比看起來像是把他的帳篷搭到你的營地。說得白一點,巴比已經舞池勃起了。他碰上DFE了。

這個情況並不奇怪也不特別更不詭異。事實上很常見。非常常見。每一個跟我談過的男人都至少有過一次DFE。每一個女生都遭遇過大腿後方的勃起。但是沒有人談論它。

我們這些淑女會選擇以下三種反應之一:繼續跳舞(但這次我們眼中會有點閃閃發亮);生氣地走開;或是假裝這件事從來不曾發生過。這就是為什麼我想公開談談DFE;也許可以引發一些小型圓桌討論,關於它──咳咳──重要的存在。

女生都很渴望能討論DFE。在食堂用過午餐後,我的一位密友像我吐露:「即使我應該很期待,但還是每次都會被嚇一跳。」之後,她承認她對DFE的反應相當程度取決於對象是誰。如果是隨便一個男生,那DFE可能會讓人有點不舒服,尤其如果這激突的一方堅持把它當作在你臀骨上的電動工具。「我的意思是,那是他的陰莖!」一位脆弱的受訪者驚呼。

我附議。

不過,如果DFE者是個迷死人的傢伙,像是前面提到的可愛巴比,這勃起可能會變成更大更好的東西,而且會相當的討人喜歡。我在前往歷史課的路上,就被尖銳地告知:「陰莖之後有張臉。那是連在某人身上的,你知道嗎?」

真感謝。我以前還真的不知道呢。

我的男性朋友比較不熱中於探究底下的一切。事實上,他們落荒而逃。有些人會咕噥地或表情怪異地回答我的問題。還有一個傢伙突然生氣起來:「你怎麼會知道?」

我回答說那很難不知道,雖然那要看舉起來的是什麼。是鐵達尼號還是小拖船托比?

無論如何,當我真的說服一些朋友跟我坦白地談論,我碰見各種不同的反應,從以DFE為恥──「真的很糟。糟透了。」──到以DFE為榮──「有什麼好丟臉?那是我的遊戲的一部份!」

在整個研究的時間裡,我最感興趣的是,DFE者到底對他的狀況會怎麼樣反應。有三個情境可以揭露以下的升旗、敬禮、立正。

首先,有一個最知名而且常用的「旋轉塞擠」(Turn and Tuck)。「旋轉塞擠」是連續的動作,最終成為犯人的偽裝。先以麥可.傑克森式的旋轉從跳舞的女生那裡轉開,然後一手飛快地往上塞(到皮帶)或往下塞(到我不知道哪裡)。

結果是有點輕微的不自然但大致上遮掩了勃起,終究會冷靜下來的。即使最硬邦邦的木頭都逃不過往下塞。如果開始和結束都是面對面的跳舞姿勢,會讓這個動作做得最成功。要注意的是,足夠的舞池靈敏度是必需的。

對比較有自信的那種,以及對那些得到舞伴正面回應的人,勃起可以是恭維的有利工具,但不是電動工具。一個正面的DFE反應可以讓陶德酒吧的嘻哈變成臥室裡的曼波。

最後,DFE可能引發一種我診斷為「勃起狂」的狀態。勃起狂持續好幾分鐘,對罹患者而言那簡直是永恆。DFE的持有者會徹底尷尬地逃離舞池,對那困惑的女孩喃喃說著需要喝點東西之類的藉口,然後對他的兄弟宣稱「她有口臭」。

當他站在吧台邊,沮喪挫敗,偏執的想法出現了。他很確定屋子裡每一個人都知道發生什麼事了;屋子裡每一個人都在專心盯著他的褲子,猜想為什麼看起來這樣。勃起狂會導致手心冒汗,極度焦慮,急躁不安,可能甚至有輕微的抽畜。這些徵狀只持續幾分鐘,多喝幾杯會比較容易好(最好是來幾杯杜柏拉伏特加(Dubra))。

總結以上,我想公開承認DFE是現今世界的真實存在。那是當你跳著傑斯(Jay-Z)或尼力(Nelly)的嘻哈樂時可能發生的事。我想說的是,不要害怕討論它,或甚至覺得丟臉。這個週末,帶著你的新態度,一個對舞池勃起的全新接受,去上陶德酒吧。別讓可愛巴比失望。讓他抬頭挺胸站著,說:「我是可愛巴比,我跳舞的時候,有時候會舉起來。」

1. 耶魯日報擔心我會錯過你第三天的電話嗎?別擔心,我會按回撥於是呢,這個週末你花了一個晚上去搞清楚,要如何靠著一點潤滑油,把無聊的打手槍變成超棒的打手槍。幹得好。至於我呢,我有點緊張而且汗流浹背,然後我找不到我的作業,我也搞不懂到底要怎麼調配我的脫脂麥片和脫脂牛奶的比例,還有我的脫脂生活。我緊抓著手機,期待它響,期待「那通電話」會打來,這時我正尷尬地趕著路,因為我是這個校園裡僅有的五個大笨蛋之一,會穿著高跟鞋趕課,而且要在三分半鐘內趕四哩路。你一定知道我說的「那通電話」是指什麼。勾搭之後的那通電話...