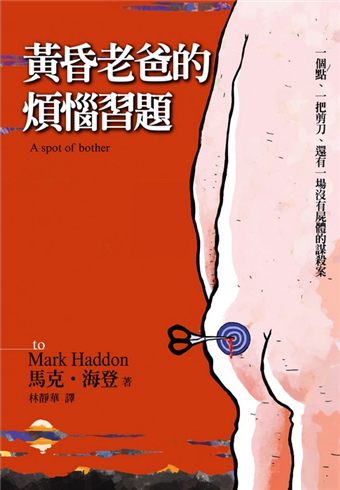

一個點、一把剪刀、還有一場沒有屍體的謀殺案

◎《深夜小狗神祕習題》暢銷作家馬克˙海登最新力作

◎《華盛頓郵報》最佳年度選書

比起全球金融風暴、美國總統大選、俄羅斯入侵鄰國、非洲飢荒,

退休後的喬治,正準備開始新生活,但現實卻丟給他一點兒煩惱:

女兒要結第二次婚,只是新的新郎似乎也不是適當人選,

兒子打算帶男友回家來參加婚禮,他還不知道怎樣面對這個事實,

取消露營計劃提早回家,結果竟然看見老婆跟別的男人在自己床上做劇烈運動!

而他自己在試穿西裝的時候,忘了付錢就走出店外......

一切都因為他的臀部上出現了一個斑點,醫生說只是濕疹擦擦藥就會好,

但是當上臂也出現紅點的時候,他開始懷疑是不是癌細胞轉移......

幸好他還不知道,女兒女婿差點演出逃婚記,

兒子跟他的男朋友也要分手,還可能跟自己的老媽共用一個老雙性戀情人。

這一切不過只是一點兒煩惱,只是連他的心理醫師也解決不了。

喬治決定用把剪刀除去這「一點」麻煩,沒想到卻製造出兇殺案現場。

問題非但沒有「迎刃而解」,反而剪出更多麻煩。

他究竟怎樣才能讓凌亂破碎的生活重新進入軌道?

英國作家馬克.海登的《深夜小狗神秘習題》,主角是患有亞斯柏格症的少年克里斯多弗,第二本小說《黃昏老爸的煩惱習題》,主角變成「疑似」有「慮病症」的退休老人喬治。慮病症最有名的病人,要屬天才音樂家顧爾德,他無時無刻不懷疑自己染患上各種疾病。顧爾德的日記裡甚至有這樣一則記錄:「腹部出現異樣斑點……情況已有好幾天了……洗過澡後,斑點已消失。」喬治的臀部也出現令人困擾的斑點,可是他沒有顧爾德那樣幸運,洗澡之後斑點仍然沒有消失,反而讓他越來越焦慮,連看到《魔戒》中的半獸人都會讓他的胃承受不了,想要嘔吐。他向來的座右銘:「知足的真諦就是對許多事情完全不予理會」,一樣無法讓他對這個斑點完全不予理會。他覺得自己快要瘋了,但卻沒有任何可以傾訴的對象,只好自己和自己拔河,在崩潰邊緣掙扎,想辦法讓自己能在女兒重要的婚禮上如常扮演好父親的角色。

馬克.海登神經質的文字,異質的書寫,在《深夜小狗神秘習題》中,少年克里斯多弗誠實到讓人不安,透過他讓我們知道真實的人生有時跟數字一樣,複雜,而且一點也不明確。而在《黃昏老爸的煩惱習題》中,老年喬治對於疾病與死亡的焦慮,和其他角色面臨生活上種種不安與不確定,局內人的焦頭爛額,反而成為局外人的一齣黑色喜劇;人生不需要什麼複雜的大事件,一點一滴的小事,就足夠讓平靜的生活雞飛狗跳了!

作者簡介:

馬克‧海登(Mark Haddon)

英國作家,同時也是插畫家與劇作家,著有十五本童書,並曾兩度榮獲英國電影電視藝術學院(BAFTA)頒獎。

海登的第一本小說《深夜小狗神秘習題》,二○○三年一出版便獲得「惠布瑞特年度最佳好書獎」(Whitbread Book of the Year Award)以及「衛報獎」。二○○四年聖誕節登上暢銷排行榜冠軍寶座,是七年來《哈利波特》首次位居第二名。在眾所期盼之下,二○○五年他終於出版第二本著作,卻是一本詩集。二○○六年第二本小說《黃昏老爸的煩惱習題》,海登再度以神經質的文字,異質的書寫,創作出令人驚豔的作品。

譯者簡介:

林靜華

輔仁大學歷史系畢業,曾榮獲一九八○年行政院新聞局『圖書著作金鼎獎』。曾任聯合報系《歐洲日報》編譯組副主任。現專事翻譯,譯著等身。

章節試閱

A Spot of Bother By Mark Haddon

1

這件事得從喬治在鮑伯•格林出殯前那個星期在歐德百貨公司試穿一套黑色西裝說起。

讓他感到不安的不是想到要去參加葬禮這件事,也不是鮑伯的驟然去逝。老實說,他一向厭煩鮑伯的更衣室玩笑,私下裡也為往後不必再和他一起打回力球而鬆一口氣。此外,說也奇怪,鮑伯死的方式(他是在看電視轉播帆船比賽時心臟病突發去世)反倒讓人感到說不出的安慰。蘇珊從她妹妹家回來時,發現他一手遮著眼睛仰天躺在房間中央,一副安祥的樣子,乍看之下她還以為他在打瞌睡。

想來應該是很痛的,但疼痛容易解決,而且腦內啡很快就會發生作用,接下來一個人的一生會在眼前快速閃過,幾年前喬治就有過這樣的經驗,他從摺疊梯上摔下來,跌落在假山上把手肘跌斷了,昏死過去。他還記得那個感覺很不舒服(有點像從普利茅斯的塔馬橋上往下看),大約和閉上眼睛後會出現一道明亮的光相類似,因為有許多人都曾經聽見天使在呼喚他們回家,醒來後卻發現一個手拿電擊器的年輕醫生在注視著他們。

然後,沒事了,事情也就這樣過去。

當然,還是嫌太早,鮑伯才六十一歲,即便今後蘇珊恢復自由之身,又是一朵花,對蘇珊和孩子們來說仍然很難接受。但總的來說這似乎是個不錯的死法。

不,是他身上那個病灶害他失常。

他已經脫下長褲,準備套上西裝的下半身,忽然發現他的臀部有塊小小的、隆起的橢圓形腫塊,比四週的皮膚顏色深一點,而且有點脫皮的現象。他的胃一抽緊,好不容易才把喉嚨內差點嘔出的一點東西又嚥下去。

癌。

自從幾年前約翰•辛紐斯基的帆船「火球號」翻覆把他壓在水底下,他的一隻腳踝被繩索困住後,這些年他都不曾再有這種感覺,不過當時那個感覺最多也只維持了三、四秒,這次卻沒有人能來幫他把船扶正。

他得自我了斷。

這不是個令人寬心的想法,卻是他可以自行解決的,同時也使他覺得自己比較可以掌控情勢。

問題是如何了斷。

跳樓是個恐怖的念頭,得把自己的重心移到屋頂的矮牆外,還有可能落到一半高度時突然改變心意,這個節骨眼上他最不需要的便是再增加恐懼。

上吊需要工具。他也沒有槍枝。

假如灌足了威士忌,他也許會有勇氣去撞車,他住的史丹佛這邊的A16公路上有座大大的石門,車速狂飆九O哩一頭撞上去不會有什麼問題。

但萬一他缺乏勇氣呢?萬一他醉得無法操縱方向盤呢?萬一當時剛好有人把車停在路邊呢?萬一撞死他們,他自己也癱瘓,最後仍舊因癌症死在獄中的輪椅上呢?

「先生…?麻煩你跟我進去裡面好嗎?」

一名年約十八、九歲的年輕人盯著喬治,他的兩邊鬢髮是紅色的,身上穿著一套比他的身材大了幾號的深藍色制服。

喬治這才發現他蹲在百貨公司門外的瓷磚地上。

「先生…?」

喬治站起來。「真是抱歉。」

「麻煩你跟我來…?」

喬治低頭一看,發現他身上穿著那條西裝褲,長褲的鈕扣還沒扣上。他趕緊扣好。「好的。」

他進門往回走,穿過手提包與香水專櫃,在警衛的陪同下走向男裝部。「我好像有點精神恍惚了。」

「這你恐怕得自己向經理解釋,先生。」

不過才幾秒鐘前盤據在他心頭的陰鬱念頭,此刻卻覺得彷彿是久遠以前發生的事。確實,他是有點疏忽了他的腳步,好比被鑿子劃傷大拇指後一樣,但在這種情況下,他的感覺卻出乎意外的好。

男裝部的經理就站在拖鞋的專櫃旁,雙手交握護住他的鼠蹊部。「謝謝你,約翰。」

警衛朝他謙恭的微微點頭,轉身離開。

「好,這位先生…」

「霍爾,喬治•霍爾。很抱歉,我…」

「請到我辦公室來談吧。」經理說。

一名婦女拿著喬治的長褲走過來。「他把這些東西留在更衣室裡,他的皮夾還在口袋內。」

喬治趁機說道:「我想我大概有點精神恍惚,我真的不是有意要惹麻煩。」

能與別人說話是件多麼愉快的事,他們說一句,你回一句,穩定的對答。他可以這樣說一個下午也不嫌煩。

「你還好嗎,先生?」

婦人扶著他的手肘,他趁勢滑坐在旁邊的一張椅子上,這是他記憶中最堅固、最舒服、最具支撐力的一張椅子。

情況一時似乎變得有些渾沌不清。

然後有人遞過一杯茶放在他手中。

「謝謝你。」他啜一口茶,不是什麼好茶,但是熱的,用馬克杯裝著,握在手中挺舒服。

「我們幫你叫部計程車吧。」

33

喬治抵家後覺得平靜多了。

車子停在外面,家裡卻靜悄悄的,他有點驚訝,也有點失望。但回到自己的家總是令人心安,豬形的便條紙躺在電話桌上,屋內有淡淡的烤麵包香,還有珍用來清潔地毯的松木香清潔劑的味道。他放下背包走進廚房。

他正要把茶壺裝水放上去煮,發現有張椅子倒在地上,他彎腰把它扶起來。

他忽然想起鬼船的故事,每當災難發生就會見到吃一半的食物和沒寫完的日記。

然後他命令自己不要胡思亂想,不過是一張椅子而已。他在水壺內注滿水,把插頭插上,兩手扶著鑲富美佳面板的工作台,徐徐呼出一口氣,讓瘋狂的念頭消散。

這時他聽到一個聲音,從他頭上的某個地方傳來,像有人在搬動笨重的家具。起初他以為是珍,但那是他以前從未在家聽過的聲音,一種規律的撞擊聲,幾乎是機械式的。

他差點喊出聲來,然後他決定不動聲色,他要先知道發生什麼事再宣告他的出現。說不定他正需要一個驚喜。

他走進走道上樓,到了樓上他發現聲音來自其中一個房間。

他離開樓梯口,凱蒂的房間門緊閉,但他和珍的臥室門微微開著,聲音就來自這個房間。

他低頭看到矮櫃上的水果盆內那四枚不小的大理石蛋,他拿了一個黑色的握在手上,它不能算是個武器,但它質地緊密,握在手上有安全感。他拿在手中拋了兩下,讓它沈甸甸地落在他的手掌中。

他極有可能看見一個有毒癮的傢伙在翻箱倒櫃,他應該感到害怕,但上午所發生的一切似乎已經把他的恐懼都掏空了。

他走到門口,把門輕輕推開。

兩個人正在床上交媾。

他以前沒見過男女交合的場面,沒見過活生生的示範,看起來並不吸引人,他本能的想迅速退出免得尷尬,隨即又想起這是他的房間,他的床。

他正想大聲問他們這到底是怎麼回事時,發現那是兩個上年紀的人,接著那個女的發出他在樓下聽到的聲音,而且她不是普通的女人,她是珍。

那個男人正在強暴她。

他舉起握著大理石蛋的拳頭往前跨一步,但她說:「好,好,好,好,」同時他也看清楚了,趴在她兩腿間的裸身男人是大衛˙賽門斯。

房屋突然毫無預警的往一邊傾斜,他往後退一步,一手扶著門框防止自己摔倒。

時間過去了,但到底過了多久很難說,大約在五秒鐘至兩分鐘之間。

他覺得很不舒服。

他把門關回原來的位置,手扶著欄杆穩定自己,然後靜悄悄地將大理石蛋歸位,靜候有如猛浪中的一條大船的屋子恢復到它的正常角度。

然後他下樓,拿起他的背包從前門出去,隨手把門帶上。

他的腦袋裡有個聲音,很像有人躺在鐵軌上被一列特快車碾過時發出的聲音。

他走路,走路有好處,走路可以使人的腦筋清醒。

一輛藍色旅行車從旁邊開過。

這次是人行道往一邊傾斜。他停下來,彎腰在一支路燈底下嘔吐。

他維持嘔吐的姿勢免得弄髒他的長褲,一面伸手從他的口袋掏出一張舊面紙擦嘴。但把面紙扔在街上似乎是不當的行為,他想把它塞進他的口袋內,不料沈重的背包忽然歪一邊,他伸手去抓路燈的燈桿又沒抓著,整個人竟摔倒在矮樹籬中。

當他正作著在M6公路的諾仕佛休息站買一份鄉村餅和水果沙拉的夢時,一陣狗吠把他叫醒,他睜開眼睛,發現眼前一大片天空被樹葉與樹枝遮去了一部份。

他凝視天空半晌。

他聞到很濃的嘔吐穢物的味道。

他逐漸恢復神智,明白他躺在樹籬中,背上還背著背包。現在他想起來了,他在路上嘔吐,他的妻子在一、兩百碼外的地方和另一個男人苟合。

他不想被人看見他躺在樹籬中。

他花了幾秒鐘才想起要如何運用他的四肢。他活動一下,拿掉頭髮上的樹枝,雙手抽出背包,顫危危地站起來。

一名婦女饒有興趣的站在遠處看他,彷彿他是野生動物園內的野獸。他數到五,深吸一口氣,將背包扛上肩膀。

他踏出躊躇的一步。

他再踏出一步,這次比較不猶豫。

他行。

他開始朝大馬路走去。

46

酒精使喬治忘了其他問題的痛苦,而宿醉所產生的效果也不遑多讓。

二十多歲早期他偶爾也會多喝幾杯,但不記得有哪一次和這次一樣,他的眼球和眼窩之間彷彿有沙子在作怪。他吞了兩顆止痛藥,而且嘔吐,明白只好等疼痛自己消退。

他不想洗澡,但他在睡覺時尿濕了自己,他的額頭撞到門框裂了一道口子,他望著鏡子,發現自己的臉和前一天他在月台上看到的流浪漢沒有兩樣。

他關上窗簾,扭開熱水,閉上眼睛脫下衣服,踏進蓮蓬頭的水柱底下,用一點洗髮精摩擦他的頭皮,然後像烤肉串似的緩緩轉身沖水。

但是等他踏出淋浴間時,他才想起所有的毛巾都被地上的水沾濕了。他閉著眼睛摸索到臥室,從背包中掏出他自己的毛巾,輕輕擦乾身體,這才小心翼翼套上乾淨的衣服。

他的內心一半想在床邊坐一、兩個小時不動,但他需要新鮮空氣,而且他必須擺脫這個雜亂的房間。

他將所有的濕毛巾拿進浴室,用一點牙膏和一點冰水漱口。

他整理背包,接著發現他無法彎腰,只好躺在地毯上繫他的鞋帶。

他想重新整理床鋪,但遮蓋尿跡似乎比暴露它們更糟糕,不過他還是拿了一團濕衛生紙把浴室門上的血跡擦掉。

他再也別想住進這家飯店了。

他穿上外套,檢查一下,確認他的皮夾還在,然後靜坐一會兒集中精神,這才將背包扛到肩上。他的背包彷彿真的裝了許多磚塊,在走向電梯時,他不得不半途停下來靠在走廊牆上,等血液回流到他的腦部。

到了大廳,坐在櫃臺後的一名男子愉快地跟他打招呼:「霍爾先生,早。」但他沒有停下腳步,他們有他的信用卡詳細資料,他不想告訴他們他把房間弄得亂七八糟,也不想不告訴他們他把房間弄得亂七八糟,他更不想搖搖欲墜的站在櫃臺前展示他頭上的神秘傷口。

一名門僮幫他開門,他踏進嘈雜而明亮的早晨往前走。

空氣中似乎充滿各式各樣的味道在考驗他的胃的最大極限:汽車排放的廢氣,現做的早餐,香菸的煙味,漂白水的味道……他改用嘴巴呼吸。

他要回家。他必須找個人說話,珍是他唯一可以說話的對象,至於臥室那一幕,以後再說。

事實上,解決臥室那一幕似乎比搭公車還不成問題。走到車站的五分鐘路程感覺上像在翻越阿爾卑斯山,等他上了要搭的公車,他又被迫和三十個沒洗澡的人擠在一個緊迫的空間,劇烈顛簸了二十五分鐘。

在社區下車後,他在公車站旁的長板凳坐了幾分鐘,一方面集中精神,一方面讓腦袋中折磨人的跳動的脈搏緩和下來。

他要說什麼?在正常情況下他絕不會向珍坦承他快精神失常,他希望他這種蓬頭垢面的模樣能引發一些同情而不需做太多的解釋。

他站起來,扛起他的背包,深吸一口氣,朝他的家走去。

當他踏入前門時,她正在廚房內。

「喬治。」

他將背包卸下放在樓梯旁,等她走進客廳。為了使疼痛減到最輕,他以非常平靜的口氣說:「我想我可能快瘋了。」

「你去哪裡了?」珍大聲說,或者只是聽起來很大聲。「我們都擔心死了。」

「我在飯店過夜。」喬治說。

「飯店?」珍說,「可是你那樣子好像——」

「我覺得……我剛剛說了,我想我可能——」

「你頭上那是什麼?」珍問。

「哪裡?」

「那裡。」

「喔,那個。」

「是的,那個。」珍說。

「我跌倒,撞到門框。」喬治解釋。

「門框?」

「在飯店內。」

珍問他是不是喝酒了。

「是的,不過我撞到頭時還沒有喝酒。對不起,能不能請妳講話聲音小一點?」

「你為什麼會去住飯店?」珍說。

事情不該是這樣,好心好意把某些事撂在一旁的應該是他才對,他才應該是發問的人。

他的頭痛到不行。

「你為什麼沒去康瓦爾?」珍說,「布萊安打電話來,以為你出了什麼事。」

「我要坐下。」他走進廚房拿了一張椅子,椅子腳刮在瓷磚地板上發出尖銳的聲音。他坐下,手支著額頭。

珍跟在後面。「你為什麼不打電話給我,喬治?」

「妳在……」他差點脫口而出,惡意的。幸好他沒說出口,性行為和如廁一樣,不是可以隨便說出來的,更不能在上午九點半的時候在自家的廚房說。

就在他結結巴巴想找些話說時,他又想起那一幕,那個男人的陰囊,她鬆弛的大腿,他的臀部,那溫暖的空氣,還有那些呻吟。他彷彿被人在他的腹部揍了一拳,一種非常、非常不舒服的感覺,半恐懼,半厭惡,還有一部份甚至超越這些,和他從窗口望出去,卻發現房屋四周被海洋包圍時那種焦躁不安的感覺一樣。

他不想找任何話說,假如他把這件事說給別人聽,他將永遠無法擺脫這一幕。明白這一點後,他稍稍放心了些。

沒有必要對別人敘述這件事,他可以把它忘記,他可以把它存放在他的心靈深處,如果它能穩穩妥妥的藏在那裡,時間一久自然會褪色、淡忘。

「喬治,你在飯店做什麼?」

她生他的氣,她以前也生過他的氣,他又回到他的舊生活了,這使他感到欣慰,這是他可以解決的事。

「我怕死,」可不,他說出來了。

「太可笑了。」

「我知道很可笑,但這是真的。」他忽然感覺到一股前所未有的暖流,在所有早晨中的這個早晨,他比以前更能坦然的和珍說話。

「為什麼?」她問,「你不會快要死了吧,」她頓一下,「是嗎?」

她害怕了,給她一點恐懼說不定比較好。他拉開他的襯衫,就像他在包浩天醫生的診所一樣。

「喬治……?」她一手扶著椅背安定自己。

他拉開他的背心,扯下他長褲上的腰帶。

「那是什麼?」她問。

「濕疹。」

「我不明白,喬治。」

「我想它是癌細胞。」

「可是它不是癌細胞。」

「包浩天醫生說是濕疹。」

「那你為什麼擔心?」

「我的手臂還有這些小紅點。」

這時電話鈴響,兩人都不動,一、兩秒後珍才以令人吃驚的速度快步衝過去,一面說:「別擔心,我來接。」雖然喬治一點也沒有要去接電話的意思。

她拿起話筒。「哈囉……是的,哈囉……我現在沒空說話……不,沒事……他回家了……好,我待會兒再打給你。」她放下電話,「那是……傑米,我昨晚打電話給他,那時候我不知道你在哪裡。」

「妳還有止痛藥嗎?」喬治問。

「大概有。」

「我宿醉,頭疼得很。」

「喬治?」

「什麼?」他問。

「你去睡個覺好嗎?也許一、兩個鐘頭後會好一點。」

「是啊,是啊,這或許是個好主意。」

「我陪你上樓。」珍說。

「還有止痛藥,我想我真的需要止痛藥。」

「我去找出來。」

「或者不睡房間,就在沙發躺躺好了。」

60

喬治決定在星期三採取行動。

珍早就計畫去看她的姊姊,她曾經嘮嘮叨叨唸著如果喬治需要人作伴她便取消行程,但他堅持她應該去。

等她終於從北安普頓打電話回家報平安,並問喬治一切可好後,他立即開始蒐集裝備。一旦動手他就不可能有太多力氣,所以要把所有東西都準備齊全。

他用一大杯威士忌吞下兩顆可待因,在浴室放三條舊的藍色大毛巾,把無線電話機放在廚房桌上,在洗衣機的盒子裡裝滿洗衣粉,又把洗衣機的蓋子掀開。

他從食物櫃後面找出一個空的、兩公升裝的冰淇淋紙盒,確認盒蓋夠嚴後,又找出兩個大垃圾袋一起帶上樓。他把垃圾袋鋪在地板上,冰淇淋紙盒端放在浴缸的水龍頭上站穩,打開急救箱放在浴室架子上。

威士忌和可待因開始發生作用。

他回到樓下,從抽屜取出剪刀,用他們平常磨刀的灰色小磨刀石把剪刀磨利。為了方便起見,他順便把雕刻刀也磨了,一起拿上樓,放在水龍頭對面的浴缸邊上。他當然害怕,但藥物使他的恐懼變得遲鈍,想到他的問題很快便能解決又激勵他前進。

他關上浴室的窗簾,把走道旁的房門都關上,熄掉所有的燈光,等了一會兒讓他的眼睛適應黑暗,這才脫光衣服,折好放在樓梯口。

他要進入浴室了,忽然想到他可不希望被人看見赤身裸體的躺在地上不省人事,於是他又把內褲穿上。

他打開溫水,將蓮噴頭對準遠處的牆壁,這才把塑膠浴簾拉上。

浴缸邊的腳墊厚而多毛,它可以水洗嗎?他不清楚,為了安全起見,他把它移到最遠的地方。

他把一隻腳伸進浴缸測試水溫,剛剛好,他踏進浴缸。

就是這樣,一旦開始就不能回頭。

他最後一次檢查所有必備的東西,剪刀、冰淇淋紙盒,垃圾袋……

他知道,第一步最難,不過時間很短。他做了一次深呼吸。

他右手拿起剪刀,左手伸到他的臀部尋找濕疹。他抓起附近的肉,刺刺的感覺從他的手指傳遞到他的手臂(很像抓起一隻蜘蛛或狗食的感覺),更加證實這個行動的必要性。

他從身上抓起那塊濕疹。

他看了一眼,然後把頭別開。

他的肉被他捏成一團白色的肉峰,像披薩上的熱起士。

他打開剪刀。

用力吸氣,痛的時候吐氣。整脊專家說的。

他將磨利的剪刀葉面放在抓起的皮肉四周,用力剪下去。

他不需要刻意記得吐氣,它自己一口氣就噴出來了。

那種疼痛遠遠超乎他的想像,好比一架噴射機在他頭上兩呎的地方衝進地面所產生的痛苦一樣。

他低頭一看,怎麼也沒料到會流出這麼大量的鮮血,和他在電影中看到的一樣,甚至比他預想的顏色更深、更濃稠,幾乎是油膏狀,而且出乎意料的溫熱。

他又發現另一件事,原來他並沒有把濕疹的部位完全剪掉,相反的,它掛在那裡活像一小塊生牛排。

他再度抓住它,張開剪刀,想再剪第二刀,但鮮血使它變得很滑,不容易下刀,而且脂肪似乎也比剛才的厚。

他彎腰,將剪刀放在浴缸邊上,拿起雕刻刀。

然而,當他再度站直時,眼前卻出現一圈圈小小的白光,,他的身體似乎也比剛才離他更遠。他伸手去扶瓷磚壁穩定自己,不幸的是他的手仍握著雕刻刀,於是他鬆開雕刻刀,一手按在瓷磚牆上,雕刻刀落入浴缸,刀尖不偏不倚插進他的腳面。

這時整個房間開始旋轉,天花板吊在他眼前,他清楚地看見那個古里古怪的深綠色吸鐵肥皂架,接著熱水龍頭撞擊他的後腦勺。

他側躺著看到整個浴缸,看起來彷彿有人殺了一頭豬在浴缸裡面。

濕疹依舊黏附在他身上。

聖母瑪麗亞,受創的癌細胞毫無疑問會從那要掉不掉的皮肉和臀部之間的一小塊地峽開始蔓延,在他的肺部、他的骨髓和他的大腦建立起小小的殖民地……

現在他明白了,他沒有力氣去除掉它。

他得去醫院,他們會幫他割除,如果他能把話說清楚,說不定他們在救護車上就會把它割掉。

他緩緩地、緩緩地撐著身體跪起來。

他的腦內啡不怎麼管用。

他還得下樓梯。

該死。

他應該在廚房動手才對。他可以站在孩子們小時候夏天洗澡的舊塑膠盆內。還是那個東西早在一九八五年就被他從車庫後面清出來扔了?

很有可能。

他靠在浴缸邊緣伸手去抓毛巾。

但他又停下來想一下,真的要把毛巾壓在這開放的傷口上嗎?

他小心翼翼地想站起來,但小小的白光又在眼前閃爍。

他低頭看,很難從傷口看個分明,而且看到傷口也讓他感到噁心,他趕緊又把頭別開,眼光暫時停留在濺了血的瓷磚上。

吸氣,憋氣,呼氣,三、二、一。

他再度低頭看,捏起剪開的皮肉將它貼回原位,但不怎麼密合,而且他一放手,它又掉下來,紅通通、濕漉漉的晃呀晃的。

傷口上有個東西在跳動,看起來不怎麼樂觀。

他又捏起那塊皮肉,放回原位,然後把毛巾壓在上面。

他等了幾分鐘後才站起來。

如果他打電話叫救護車,他們或許很快就會到了,他應該先整理一下再打電話。

首先,他得清理淋浴間。

但是當他伸手去拿蓮噴頭時,它的位置卻似乎比他印象中更高,而且他的身體也無法伸直。

就這樣吧,等珍從塞恩斯伯里超市回來再編個理由解釋。

她是去塞恩斯伯里超市嗎?他有點迷糊了。

他決定先穿衣服。

但他發現,要把衣服穿上也沒那麼簡單。他身上只穿著一條血跡斑斑的內褲,臥室內的衣櫥抽屜才有乾淨的內褲,但衣櫥在十碼以外的地方,中間鋪著乳白色的地毯,然而鮮血仍不斷從他的大腿流下來。

他早該想到這一點。

他把傷口上的毛巾又壓緊一點,站在另外兩條毛巾上,把血擦掉,花了一、兩分鐘才一點一點的離開浴室。他本來也想彎腰拾起那兩條毛巾扔進浴缸,但要讓他的身體彎曲並不比伸直更容易。

他決定降低風險。於是他蹣跚走進臥室,拿起電話撥九九九。

但他回頭往門口一看,發現他已經在乳白色的地毯留下了腳印,這下子珍要氣炸了。

「警察局,消防隊,還是救護車?」

「警察局,」喬治不假思索說,「不,等等,救護車。」

「馬上幫你接……」

「你現在已經連上救護車隊了,請給我你的電話號碼?」

他家的電話號碼是幾號?他好像忘了,他很少打這個電話。

「哈囉,先生?」電話那頭的女聲在問。

「對不起,」喬治說,「我想不起電話號碼。」

「那算了,繼續說。」

「對,好,我好像把自己割傷了,被一把大鑿子割傷,流了許多血。」

好比說,凱蒂的電話號碼,他一下子就能想起來。是嗎?老實說,他好像也忘了那個電話號碼。

電話那頭的女人說:「能告訴我你的地址嗎?」

這個,他也花了點時間才想起來。

放下電話後,他才想到他忘了在進浴室之前先把鑿子找出來。珍一定會很生氣,如果她發現他用她的特殊用途的剪刀剪他的癌細胞,把家裡搞得一塌糊塗,她肯定會氣瘋了。

不過,鑿子在地下室,而地下室離這裡很遠。

他心想,不知道他有沒有記得把話筒放回去。

接著他又想,他是不是在放下電話後才想起他家的地址——假如他有把電話掛好的話。

反正他們會追蹤電話。

至少電影裡面都是這麼演的。

但在影片中,你只要捏一下人的肩膀他就會昏死過去。

經過玄關的鏡子時他匆匆瞥一眼,不明白為什麼會有一個裸體又滿身是血的瘋老頭站在他家的電話桌旁。

通往地下室的階梯真的很難走。

在他和珍漸漸變老以前,最好還是換一座淺一點的新樓梯,加裝扶手也未嘗不是個好主意。

穿過地下室時,他的腳踩到一個小小的東西,感覺上很像雅各有時會留下來忘了帶走的樂高玩具。他一個沒站穩,毛巾掉下去,他趕緊撿起來,但毛巾上已經沾滿木屑和各種不同的昆蟲屍體。這時他又忘了為什麼手上會拿著一條毛巾,便隨手把它放在冷凍庫的蓋子上。不知道為什麼毛巾上會沾滿了鮮血,他得跟他們說一聲才對。

鑿子。

他伸手到那個綠色的小籃子裡面,從拔釘錘和捲尺底下找出鑿子。

他轉身要離開,但他的膝蓋一軟,人往旁邊一歪,摔近充了一半的氣以防止內緣發霉的淺水池內。

他在很近距離內注視著一條魚,魚的頭上噴出一道水柱,顯然那是一條鯨魚,但牠是紅色的,這意味牠又有可能是別種魚。

他可以聞到橡膠的味道,聽見噴水的聲音,看見眼前有扇貝狀的陽光在跳躍,還有葡萄牙飯店那個穿檸檬綠比基尼泳裝的迷人少婦。

如果他沒記錯,他們就是在那裡吃了鳳梨甜點之後中毒的。

他似乎感到劇痛,但又說不出痛在哪裡。

而且他很累。

他要睡一會兒。

是的,這似乎是個好主意。

A Spot of Bother By Mark Haddon1這件事得從喬治在鮑伯•格林出殯前那個星期在歐德百貨公司試穿一套黑色西裝說起。讓他感到不安的不是想到要去參加葬禮這件事,也不是鮑伯的驟然去逝。老實說,他一向厭煩鮑伯的更衣室玩笑,私下裡也為往後不必再和他一起打回力球而鬆一口氣。此外,說也奇怪,鮑伯死的方式(他是在看電視轉播帆船比賽時心臟病突發去世)反倒讓人感到說不出的安慰。蘇珊從她妹妹家回來時,發現他一手遮著眼睛仰天躺在房間中央,一副安祥的樣子,乍看之下她還以為他在打瞌睡。想來應該是很痛的,但疼...