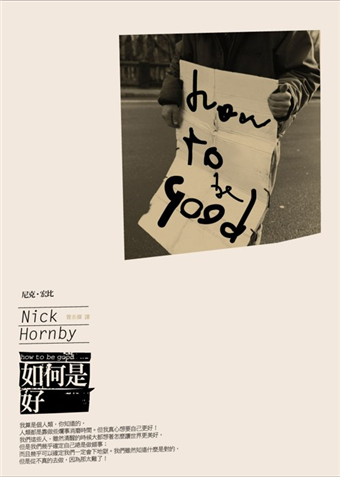

不管這個世界多紛亂,物價多亂漲神呀!請賜給我神奇力量我要變成一個大.好.人!凱蒂是一個好人。她的生活千篇一律,她對抗著種族歧視。她是一個好醫生、好媽媽、好太太……好吧,也許最後一個不是(因為考慮到她有外遇,然後只是用手機打給她的丈夫就說要離婚了)。但誰又能指責她呢?這些年來,她的丈夫大衛不僅自私、刻薄,而且還失業了,只有在一家當地社區的小報,寫一個「霍洛威最憤怒的男人」專欄。每天對許多事情憤怒的吼叫。但是有一天大衛改變了,他也變成了一個好人──真實的好人!原來他發現了一個精神的領導者「好消息」,「好消息」讓他變成了一個富同情心、圓潤、且熱心真誠的人。他甚至將自己的房間分享給那些無家可歸的人,試圖想要改善遊民的問題。凱蒂不太確定那是因為過度的宗教信仰,還是她的丈夫腦袋長了腦瘤所造成的……但是,事實上「好消息」的確有某種影響人的能力,那麼她應該要妥協一起加入大愛的行列了嗎?一個人、兩個人、一個小家庭,和一個社會的價值觀是不同的。而無論在哪個狀況,我們都想要變成一個好人,一個不再予盾,人見人愛的好人!2002年《衛報》年度暢銷書排行榜第四名!這次宏比回到原點,探討自身為人的價值觀認可,再向外一層層推衍出與家人、朋友、社會正義等等的互動環鍊。貼近人心的內容,在上市後獲得2002年《衛報》年度暢銷書排行榜第四名,熱銷程度就如同搖滾樂帶給人的瘋狂。一個家庭的四個人物(爸爸大衛,媽媽凱蒂,兒子湯姆,女兒莫莉),加上一個外來的精神領導者(好消息DJ),不同個性的五個人,濃縮了一個世界的可能。《如何是好》指出了如何才能當一個好人,而我們在希望自己是好的前提下,該如何是好,才算是一個真正的好人呢。首部宏比私密的女性觀點小說以往尼克‧宏比作品中的男主角不管多老,總有一股長不大的男孩氣質,《如何是好》(How To Be Good)首次以女性為第一人稱,道出宏比眼中不同的價值觀和人生看法。書中大量的對話,層層幅射出宏比內心的可愛女人所要的人生道路,而在依舊幽默不斷的宏比氏瞎語中,帶出閒話家常,毫無保留、誠懇的私密,和一段段莞爾又發人省思的插曲。

作者簡介:

尼克‧宏比 Nick Hornby1957年出生,剛邁向五十歲年頭宏比是個可愛地不得了的老男孩,外表一副人魔樣的宏比畢業於劍橋大學,成長並居住於北倫敦,雖然看起來很酷,但曾經是教師與記者,他的作家生涯是因為有一天覺得「散文寫太爛,乾脆寫對白試試看」而寫了小說,話雖這麼說,他第一本暢銷書《足球熱》是當年度最叫好叫座的書之一,獲得「威廉希爾年度運動好書」(William Hill Sporting Book of The Year)。而一九九五年的《失戀排行榜》(High Fidelity)、一九九八年的《非關男孩》(About A Boy)不僅讓宏比成為英國最受歡迎的小說家,也改編成好萊塢電影,讓宏比的名氣遠送全球。以往宏比作品中的男主角不管多老,總有一股長不大的男孩氣質,《如何是好》(How To Be Good)首次以中年女性為第一人稱,道出宏比眼中不同的價值觀和人生看法。書中大量的對話,層層幅射出宏比內心的可愛女人所要的人生道路,而在依舊幽默不斷的宏比氏瞎語中,帶出了一段段莞爾又發人省思的插曲。這次宏比想要告訴我們,我們都希望自己是個好人,大家的眼中人見人愛的好人兒,但是,一個真正的好人,有可能可以立足於現今社會嗎?為什麼我們想要自己更好,但事實上卻無法這麼做?

章節試閱

06

好消息是個有趣的小個子。三十來歲,矮小、瘦得驚人﹔如果他跟湯姆單挑也未必會贏。他的藍眼睛大又明亮,看起來像是受到驚嚇一般,他有一頭濃密但髒亂的金色鬈髮,我猜個人衛生對他來說不是最重要的事,所以我也許該等到有人勸他去沖個澡之後,再來評斷他的髮色。他還留了山羊鬍,那絕對是個不聰明又極度失敗的決定,因為看起來就像是嘴唇下方有一撮雜毛,還是什麼污點的,任何做媽的看到,都會想沾點口水擦掉它。當你看到他,第一眼會注意到的是,他的兩道眉毛都穿了環,兩邊各戴了一個墜飾。孩子們似乎都特別為此著迷,這完全可以理解,我不怪他們。

「那些是陸龜嗎?」湯姆問,他甚至連招呼都還沒打。我本來不打算看著他眉毛上的飾品,但現在我發現湯姆是對的:他把他的寵物掛在他臉上!

「不是,」好消息輕蔑地說,好像湯姆犯了一個極度無知的錯誤,當好消息正準備要大談闊論的時候,莫莉說話了。

「那是海龜,」她說。我本來對她可以如此肯定地指出湯姆的錯誤感到印象深刻,接著我才想到她已經見過好消息了。

「那有什麼不同嗎?」

「海龜才會游泳,不是嗎?」大衛過度開心地說,彷彿他的靈魂已經進入了另一個完全不同的場合——在那個場合裡,我們坐在一起吃披薩,看著自然生態節目,而不是正在歡迎眉毛上掛著動物的靈療者來我們家。我看得出來,這份快樂其實來自於尷尬,畢竟他曾經花了很多時間跟這個人一起跪在地上冥想,一會有很多讓他覺得尷尬的事情發生。

「為什麼你要戴海龜而不是陸龜?」湯姆問。這不是我第一個想問的問題,但是好消息DJ是如此不尋常的傢伙,以致於所有他願意分享的資訊都無比迷人。

「如果我說出來你不會笑我吧?」但他連說都還沒說我就忍不住笑了出來。我就是忍不住。就算不知道他為什麼要佩戴海龜,光是在眉毛上戴海龜這件事本身就已經夠好笑了。

好消息看來很受傷。

「對不起。」我說。

「那樣蠻無禮的。」好消息說。「我很驚訝妳會這樣無禮。」 「你了解我嗎?」

「我想我還蠻了解的。大衛談了很多關於妳的事情。他很愛妳,但妳似乎剛渡過一些很糟的時光,不是嗎?」

我一度以為他是在等我回應——「對,我是!」——但後來我發現他那句「不是嗎?」不過是這個世代的口頭禪之一,就像頭蝨在他們族群間交互感染一樣。我從沒碰過像好消息這樣的人。他說起話來像是個狡詐古怪的牧師,語氣自大,帶著一堆喉音,總是一臉愁容,但卻讓人覺得可疑。

「總之,」他說。「這些海龜,真的很古怪,對吧?我有一次做夢夢到藍色海龜,還有史汀,你知道的,那個歌手。嗯,我不是很喜歡他,我小時候還挺喜歡「警察合唱團」的,但我覺得他單飛之後的作品根本是垃圾,請原諒我的粗魯,總之我夢到他出了張唱片叫做《藍海龜之夢》,所以……」

他聳聳肩。其他的,例如眉毛穿環跟墜飾的部分都顯得理所當然了。雖然我還是覺得,關於決定的過程並不是說得很清楚。

「而且我一直都對海龜有好感。我總是覺得牠們能看到我們看不見的東西,不是嗎?」

孩子們一臉困惑地看著他們的父親。

「海龜可以看到什麼?」莫莉問。

「好問題,莫莉。」他指著她。「妳很棒,妳的觀察力很敏銳。看來我得多注意妳才行。」莫莉看起來很開心,但是大衛顯然無意回答她的問題。

「他不知道。」湯姆輕蔑地說。

「喔,我當然知道。但也許現在不是談這個的好時機。」

「那什麼時候才是好時機?」

「你們要不要帶好消息去看他的房間?」大衛對孩子們說,顯然是要把海龜跟海龜的特異功能這個話題做個結束﹔而好消息似乎也無意繼續闡述他的理論,便拿起行李走上樓。

大衛轉過身面對我。

「我知道妳在想什麼。」

「我該想些什麼?」

「我知道他有時候會瘋言瘋語的,但千萬別拘泥於這些表象。」

「還有呢?」

「妳沒感覺到一股特別的氛圍嗎?」

「沒有。」

「喔,喔。嗯。」換句話說:有些人——我們之中直覺比較敏銳、充滿靈性的人——可以感受到這股特殊的氛圍,而其他人——無趣、遲鈍、信奉寫實主義的人,例如我——感受不到。我聽了很不爽。

「那你覺得我應該感受到什麼氛圍?」

「這不是由我來決定的。它就在那兒。有趣的是我跟莫莉都能感受到,你跟湯姆卻不行。」

「你怎麼知道湯姆不行?你又怎麼知道莫莉可以?」

「妳沒注意到湯姆對他很無禮嗎?如果一個人感受到了,是不可能如此無禮的。莫莉就不會這樣。她第一次見到他的時候就感受到了。」

「那我呢?我很無禮嗎?」

「還不至於,但是妳充滿懷疑。」

「那樣有錯嗎?」

「如果妳知道方法的話,妳幾乎可以看到他所擁有的一切。」

「你覺得我辦不到嗎?」我不知道為什麼這件事讓我這麼困擾,但它就是這樣。我想知道到底要怎麼看;又或者我希望至少要讓大衛覺得,我是那種可能知道怎麼看的人。

「鎮靜下來。我沒說這有什麼不好。」

「你是沒說,但其實這就是不好,不是嗎?根據你的論調,這正是為什麼我是一個糟糕的人,因為我看到的只有眉毛,而不是……那種……那股氣。」

「我們不可能面面俱到。」然後他微笑把這句話重複了一次,就去加入其他人。

「有幾件事好消息感到有些困擾。」當他們再度下樓的時候,大衛這麼對我說。

「我很抱歉。」我說。

「我不太適合床。」好消息說。

「喔,」我說。「你介意我睡在床上嗎?」我希望我的語氣聽起來像是無糖、而且不會太烈的順口白酒一般,但是我擔心實際上聽起來的感覺更像是醋。

「別人要怎麼做是他們的事,」好消息說。「我只是認為床會讓人軟弱。讓你愈來愈看不清事物的真相。」

「何謂真相?」

大衛看了我一眼。不是過去那種我常收到的「我恨你,我希望你去死」的表情;這一次是新的「我真的真的真的真的好失望」的表情,有一瞬間我開始想念過去,那段仇恨是我們共同語言的時光。那時候仇恨是我們共通的頻率,而且彼此配合得很好。就像是你只要丟給豬一大捆小麥,牠們自然就會活得好好的。雖然不難想像這種方法養出來的豬必定乏人問津,但至少這個方式保有儉約的美德。

「這是個很大的問題,凱蒂,」好消息說。「我不知道妳是否準備好迎接這個複雜的答案。」

「媽,妳準備好了,不是嗎?」湯姆非常忠心耿耿的說。

「總之,」大衛說。「好消息希望把床從客房裡搬出來。不然他沒辦法睡在地板上。」

「好,不過床要擺哪兒?」

「我會把它放在我的辦公室。」大衛說。

「我也可以把床搬走嗎?」莫莉問。「我不喜歡那張床。」

「妳的床哪裡有問題?」與其說我在對莫莉說話,倒不如說更像是對著大衛,好讓他看清楚他的朋友替我們的世界帶來多少混亂。

「我不同意它。」莫莉說。

「到底是哪一點妳不認同?」

「我就是不認同,它們是錯的。」

「等妳有自己的公寓的時候,妳要睡在釘子上我也不管。但只要妳住在這裡,就得睡在床上。」

「我很抱歉,」好消息說。「我給你們添麻煩了,對不對?拜託當我沒提過吧,沒關係的。」

「你確定嗎?」大衛說。

「真的沒關係。我可以將就一下。」接著他沈默了一會兒,他看著大衛,大衛現在成了好消息在地球上的發言人。

「還有一件事就是,我跟好消息都很煩惱,他應該在哪兒治療病人。」

「他打算在這裡治療人?」

「對,不然要在哪兒?」

「我以為他只打算住幾晚而已。」

「也許是這樣沒錯。但是他需要工作。而且他對人們做了承諾。所以,妳知道的,如果最後他得在這裡待上比較久的時間……」

「客房不行嗎?」

大衛看著他,他聳聳肩。

「不是很理想,」好消息說。「因為裡面有床。但如果裡面空無一物的話……」

「實在太有趣了,因為我們剛好有一間從來沒用過、空的診療室。」

「恐怕諷刺是凱蒂的壞習慣之一。」大衛說。

「我還有一大堆壞習慣,上百萬個。」我突然記起來,我有一個壞習慣最近才拜訪過我們,而大衛表現地異常和善,讓我感到內疚。「我很抱歉,你的房間恐怕是暫時最適合的地方了。」

「很好。我可以在那裡好好工作。那裡有一股祥和的氣氛,妳知道嗎?」

「最後一件事情是,好消息吃素。」

「好。」

「而且是很嚴格的素食主義者,奶製品跟蛋類都不吃。」

「很好,很合理。這樣對你比較好,對嗎?」

「我想是吧,畢竟要在這裡待上一陣子。」

「希望你在這住得開心,」我對好消息說,我想他自己也確信他會在這過得很快樂。至於我則相信,他是不會走了。

大衛在廚房一邊跟好消息聊天,一邊替我們煮了雞肉,又另外替所有人準備了蔬菜,接著我們第一次一起用餐。餐桌上所有話題都跟好消息有關:好消息跟他的海龜,(他們所看到的海龜,就是這麼自然地發生,沒有辦法用言語解釋),好消息跟事情的真相(「雖然這世界看來不大妙。但你知道嗎,其實人生處處充滿希望,只要你知道該往哪兒追尋。」),好消息跟他有治療能力的雙手:莫莉一直想要好消息再讓他的雙手發熱一次,不過大衛告訴她,這可不是什麼派對上的把戲。

「你一直都有這個能力嗎?當你還是我這年紀的時候就有了嗎?」

「沒有,我一直到大概二十五歲的時候才開始有這個能力。」

「那你現在幾歲?」

「三十二。」

「那你當時是怎麼發現的?」這個問題來自湯姆,他似乎還沒感受到好消息的魅力。

「我當時的女友——她的脖子扭傷,要我幫她按摩,結果……怪事就發生了。」

「怎麼個怪法?」

「一切都很怪。燈泡變得更亮了,室內溫度升高。那場景真的很可觀。」

「那你覺得你的天賦是從何而來。」我必須很高興地說,這一次我的語調聽起來絕對沒有那麼酸了。我還在學習當中。雖然我還不是一瓶美酒,但絕對可以入口,你可以把我加到潘趣酒4裡一起喝。

「我知道它從何而來,但我不能在孩子面前告訴妳,因為那不是什麼好事。」

我不知道他指的是什麼,但如果好消息認為他如何成為靈療者的故事不適合對未成年的孩子說的話,我不打算跟他爭辯,但顯然那些未成年的不打算就此打住。

「喔,繼續說啦。」湯姆說。

「不行。」好消息說。「我是說真的。你可以問我其他問題。」

「你女朋友叫什麼名字?」莫莉問。

「這什麼蠢問題。」湯姆不屑地說。「誰想知道那些啊?妳這個白癡。」

「嘿,湯姆,聽好。如果這件事對某個人來說很重要,我們又有什麼資格評斷呢?」好消息說。「莫莉可能因為各種不同的原因,所以想知道我女朋友叫什麼名字。可能是一些很棒的理由,所以我們不要叫別人白癡,好嗎?她叫做安琪亞,莫莉。」

莫莉沾沾自喜地點了點頭。湯姆的表情像是一幅滿懷恨意的照片,那種報紙會用來當作,報導前南斯拉夫種族分裂新聞的插圖。我知道好消息DJ幫自己樹立了一個敵人。

接下來的時間,我們試圖避開任何會引起爭執的話題;好消息客氣地問候我們的工作、學校、甚至是數學老師,而我們也客氣地(有時候簡短到有點不客氣地)回答,我們就這樣消磨用餐時光,一直到吃下最後一口食物,開始收拾碗盤為止。

「我來洗碗吧。」好消息說。

「我們有洗碗機,」我對他說,而好消息焦慮地看著大衛。不用猜我也知道接下來會發生什麼。

「你不贊成用洗碗機。」我說,我刻意用一種厭煩的語氣,想要強調好消息對各種不同事物的厭惡有時候真的很讓人很不開心。

「沒錯。」好消息說。

「很多一般人都可以接受的東西你似乎都不太贊成。」我說。

「沒錯。」他同意。「但是就因為很多人可以接受,不代表那就是對的,不是嗎?我的意思是,過去很多人都認為……例如……奴隸制度是對的,但妳很清楚那是錯的,不是嗎?錯得離譜。奴隸制度完全是錯的,那真的是很糟糕的事呀。奴隸根本不該存在。」

「你覺得奴隸跟洗碗機是同樣的事情嗎,好消息?還是你也同意,其實這兩者不大相同?」

「也許對我來說兩者是一樣的。」

「也許對你來說什麼都是一樣的。也許對你來說戀童癖跟……跟……肥皂是一樣的。也許法西斯主義跟廁所也是同一回事。但這不代表只因為你個人特殊的道德觀點,我就要讓我的孩子尿在花園裡。」也許法西斯主義跟廁所也是同一回事……我剛剛真的這麼說了。不知道怎麼搞的,我剛剛突然像是活在另一個世界一樣,而在那個世界裡,這句話在剛剛的爭論當下是再適合不過的回應了。

「妳表現得很幼稚,又充滿諷刺。」大衛說。

諷刺——我糟糕的壞習慣。「喔,所以幼稚的是我,是嗎?不是那個不願意睡在床上的男人,只因為床對他來說不夠,不夠真實嗎?」我覺得我搞砸了。本來我不需要藉助這種幼稚的人身攻擊,就可以吵贏這場奴隸對洗碗機的架。

「我只是試著不使用那些並非每個人都有的東西生活。」好消息說。「除非每個人都有那樣東西,否則我不打算使用它。如果巴西雨林的佃農也有一臺洗碗機,或是卡布其諾咖啡機,或是幾乎跟房子一樣大的電視,那就算我一份。在那天來臨之前,我不打算用這些東西。」

「真是非常高尚的情操。」我說。瘋子,我是這麼想的,我覺得鬆了一口氣。我確定從這個人身上沒什麼值得學習的地方,他再也不能讓我感到渺小或是自責,也無法讓我覺得自己卑鄙或是過於放縱自己:因為他只不過是個瘋子,所以我可以理所當然地忽視他。

「這世界上每個人都有洗碗機啊。」莫莉說,她顯然被搞迷糊了,過去很多時候我都覺得我是一個失敗的母親,但那些都比不上這一刻來得讓我無地自容。

「並不是,莫莉。」我快速又嚴厲地說。「妳明明知道並不是每個人都有洗碗機的。」

「那誰沒有?」我看得出來她不是在狡辯,她是真的想不出來有誰沒有洗碗機。

「這什麼傻話。」我說,但其實我只是替自己爭取一點時間,好想出在莫莉的世界裡有誰是自己洗碗的。「丹尼跟夏綠蒂不就沒有嗎?」丹尼跟夏綠蒂跟莫莉同個學校,他們就住在路口的國宅,但我話才出口我就覺得好有罪惡感,因為我知道我所說的話裡帶有最滑稽、可笑的刻板印象。

「他們什麼都有啊。」莫莉說。

「他們家還有DVD跟數位電視。」湯姆說。

「好吧,好吧。那不然爸爸把湯姆的電腦送給他們的那些小朋友呢?」

「他們不算,」莫莉說。「他們什麼都沒有。他們連家都沒有。而且我又不認識他們,而我也不想認識他們,謝謝。雖然說我很同情他們,而且我很高興他們拿走湯姆的電腦,但是他們的生活聽起來好苦,我不會喜歡他們。」

這就是我的女兒嗎?

我向來很重視兒女的道德教育。我跟他們談過健保的意義,也跟他們談過尼爾遜.曼德拉;當然也談過遊民,還有種族歧視、性別歧視,還有貧窮,以及金錢觀,還有公正。我跟大衛盡我們所能地對他們解釋,為什麼除了爺爺奶奶以外,我們家不歡迎支持保守黨的人。雖然我很討厭莫莉在大衛送電腦跟千層麵時表現出一副油腔滑調的樣子,但我心裡總有一部分還相信,會的,有一天她會了解的,我相信我跟她所談過的絕不會白費。但我現在明白她是個討人厭的假名媛,約莫二十年後她會坐在某個令人作嘔的慈善晚會委員會上,為了難民嘆氣,然後把她不要的頂級喀什米爾羊毛衣送給她的清潔女工。

「你看吧,」好消息說。「這就是為什麼我不想參與這種比賽。比賽誰有的東西多。我認為這會讓人們變得懶惰、被寵壞、又不懂得關心別人。」

我看著我懶惰又不懂得關心他人、還被寵壞的女兒,接著我告訴好消息我的孩子們會很樂意幫他洗碗。

06好消息是個有趣的小個子。三十來歲,矮小、瘦得驚人﹔如果他跟湯姆單挑也未必會贏。他的藍眼睛大又明亮,看起來像是受到驚嚇一般,他有一頭濃密但髒亂的金色鬈髮,我猜個人衛生對他來說不是最重要的事,所以我也許該等到有人勸他去沖個澡之後,再來評斷他的髮色。他還留了山羊鬍,那絕對是個不聰明又極度失敗的決定,因為看起來就像是嘴唇下方有一撮雜毛,還是什麼污點的,任何做媽的看到,都會想沾點口水擦掉它。當你看到他,第一眼會注意到的是,他的兩道眉毛都穿了環,兩邊各戴了一個墜飾。孩子們似乎都特別為此著迷,這完全可以理解...