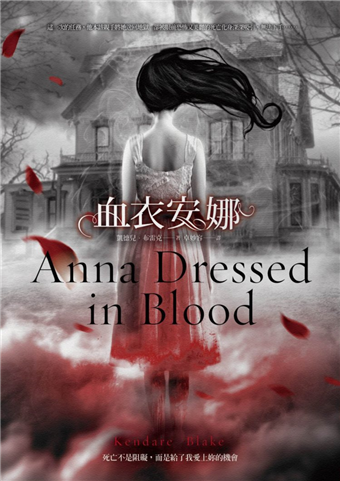

死亡不是阻礙,而是給了我愛上妳的機會

榮獲六大最佳小說獎、售出15國版權

《暮光之城》作者愛到買下電影版權搶拍

《骸骨之城》作者沉醉其中無法自拔

《科克斯書評》斷言「史蒂芬.金一定會怕得不斷回頭查看」

一部席捲全美讓人邉看邉哭的超自然愛情驚悚小說

她,被詛咒和怒火纏身的亡靈,六十年來殺死無數活人

他,擁有魔法匕首的惡靈殺手,前往各地狩獵作亂鬼魂

這一次的任務,他本該親手將她送回地獄

卻發現自己對眼前恐怖又美麗的死亡化身,產生前所未有的感情……

十七歲少年卡斯是個亡靈殺手。

三年前,他的父親在一次獵鬼任務中不幸遇害,只留下一柄魔法儀式匕首給卡斯。他繼承父業,跟隨祕密委託與傳說在全國各地奔波,獵殺四處作亂、危害活人的鬼魂。多年來,卡斯過著沒有朋友、沒有安穩未來的生活。他從不自認為是什麼除靈英雄,他只有一個目標:總有一天要回去殺了害死他父親的惡靈。

這一次,為了獵殺被當地人稱為「血衣安娜」的少女惡靈,卡斯和身為藥草女巫的母親搬到新的城市。他原本以為這次的任務就像以前一樣:搬來、追捕、下手、離開,卻發現「血衣安娜」是個被咒語和冤屈怒火纏身的女孩。六十多年前被殘忍謀殺後,只要有人膽敢靠近她的房子,安娜就會殺死每一個走進門口的活人。

那一天,卡斯追查線索的過程出了差錯,照理說安娜應該會殺了他的,但不知道為什麼,在最後一刻,她居然下不了手。而他,原本該將安娜送回死者該去的地方,卻發現自己不由自主受到她的恐怖與美麗吸引……

作者簡介:

凱德兒.布雷克(Kendare Blake)

英國北倫敦密德薩斯大學(Middlesex University)文學創作藝術碩士。她在美國華盛頓州生活、寫作,還有開車時禮讓動物。自幼便立志成為作家,喜歡看恐怖小說、欣賞希臘神話、生紅肉,還有素食主義。她曾發表數篇超自然奇幻短篇故事,活躍於各種類型寫作社群。

布雷克熱愛恐怖電玩《沉默之丘》(Silent Hill),卻苦於找不到一起玩的夥伴。在「缺乏恐怖、黑暗養分」的症狀下,穿著染血的純白長裙、黑髮在空中飄動的美麗女鬼便從她腦海中誕生。

《血衣安娜》是她第二部長篇小說,甫出版即獲得各大書評媒體讚賞、好評不斷,獲獎眾多。二○一三年一月,《暮光之城》作者史蒂芬妮.梅爾毫不遲疑搶下電影版權。

寫完《血衣安娜》二部曲後,布雷克目前正在創作她的第一個青少年三部曲作品。

譯者簡介:

卓妙容

臺灣大學會計系畢業,美國密西根州立大學企管碩士。曾任職矽谷科技公司財務部十餘年。譯有《打造暢銷書》、《金融吃人魔:如何與高風險市場共舞》、《美人心機》、《百分之七的溶液》等書。

各界推薦

得獎紀錄:

得獎紀錄

.2011年科克斯書評最佳青少年小說

.2011年美國國家廣播公司(NPR)最佳青少年小說

.2012年西北奇幻科幻作家奮進獎

.2012年美國圖書館協會最佳青少年小說及讀者票選最佳年度小說

.2011年入選部落格文學獎(Cybils Award)最佳青少年奇幻讀物

.售出英、德、匈牙利、西班牙、捷克、波蘭、瑞典、泰國等十多國語文版權

得獎紀錄:得獎紀錄

.2011年科克斯書評最佳青少年小說

.2011年美國國家廣播公司(NPR)最佳青少年小說

.2012年西北奇幻科幻作家奮進獎

.2012年美國圖書館協會最佳青少年小說及讀者票選最佳年度小說

.2011年入選部落格文學獎(Cybils Award)最佳青少年奇幻讀物

.售出英、德、匈牙利、西班牙、捷克、波蘭、瑞典、泰國等十多國語文版權

章節試閱

第一章

平整的油頭徹底出賣了他。

鬆垮褪色的皮衣,雖不像兩邊的鬢角那麼明顯,卻也都是線索。他的頭上下點著,手上的芝寶打火機隨著點頭的節奏開開關關,又是另一個漏洞。他真該去參加《西城故事》歌舞團的。

話說回來,我對這種事很敏感。我知道破綻在哪兒。因為,幾乎你想像得到的妖魔鬼怪,我大概都遇過。

便車客出沒在蜿蜒的北卡羅萊納州的公路上。路邊大都是未上漆的半圓木圍籬,四周一片空曠。

缺乏戒心的駕駛大概會因為無聊便載了他,認為他不過是個看太多美國公路小說的大學生罷了。

「我的女朋友在等我。」他語調興奮,彷彿越過下個山頭,就能見到她。他把打火機用力地在儀表板上敲了兩下。我瞄了一眼,確定他沒在上面留下任何痕跡。這不是我的車。為了借車,我花了八個星期,努力幫鄰街的狄恩先生除草。他是個退役上校。我從沒見過腰桿挺得這麼直的七十歲老人。如果有時間,我很願意花上一整個夏天聆聽越戰的有趣故事。但我只是盡責地清了灌木,為新的玫瑰花整理出八乘十呎的花圃。那段時間,他仔細觀察我,確定這個穿著老舊滾石T恤,戴著媽媽園藝手套的十七歲小伙子真的可以照顧好他的寶貝。

老實說,想到車子是借來幹什麼的,讓我不禁有點罪惡感。這是一輛一九六九年出廠的深藍色科邁羅大黃蜂跑車,完好如新。駕馭起來流利順暢,過彎時卻咆哮有力。即使幫他整理了院子,我還是不敢相信他願意把車子借給我。不過,謝天謝地,他答應了。如果沒有它,我就沒戲唱了。便車客特別喜歡這型的車,值得他費心費力地從地下爬出來。

「她一定很棒!」我興趣缺缺地說。

「沒錯,老兄,沒錯。」從五英哩前我讓他上車到現在,這句話他已經說了不下百次。我在想,怎麼會有人沒發現他是死人呢?他說話的樣子就像在演詹姆士.狄恩的電影。還有他身上的味道。不是腐爛,但絕對是潮濕陳舊的味道,像霧一樣籠罩在他四周。怎麼會有人誤認他還活著呢?怎麼會有人留他在車子裡這麼久?久到讓他到達十英哩外的蘿倫橋後搶過方向盤,將車子和駕駛一起開進河裡?他們可能早就被他的衣服、聲音和骨頭的味道嚇到了(雖然他們大概從沒聞過,但心裡應該很明白)。不過,到那時就已經太遲了。他們決定要讓便車客上車,可不想自己嚇自己地趕人下車。於是他們決定將恐懼合理化。實在不該那麼做的。

坐在副駕駛座的便車客,繼續用他空洞的聲音談論他的女朋友。一個名叫麗莎的女孩。說她擁有一頭世界上最閃亮的金髮、最甜美的笑容。說他一路從佛羅里達搭便車回來,以及他們將如何私奔、結婚。夏天時,他在舅舅佛州的車行工作了一陣子。即使他們有好幾個月不能見面,卻是存下他們結婚基金的最佳機會。

「離家這麼久一定很難受。」我的聲音帶著一絲發自內心的同情。「不過我相信她見到你,一定會很開心。」

「沒錯,老兄。我也這麼覺得。我已經準備好我們需要的一切。就在我的外套口袋裡。我們要結婚了。然後會搬去海邊。我的好兄弟羅比住在那兒。在我找到車行的工作前,我們可以和他擠一擠。」

「當然。」我說。月光和儀錶板昏暗的燈照亮了他的臉孔,便車客臉上泛著無可救藥的樂觀。他當然沒能見到羅比,也沒能見到他的女友麗莎。因為在一九七○年的夏天,兩英哩外的路上,他坐進了一輛車。或許和這輛很像的車。然後,他告訴開車的人,他的外套口袋裡放著可以讓他展開新生活的寶藏。

當地人說他們在橋邊狠狠地揍了他一頓,然後把他拖進樹叢刺了幾刀,再割開他的喉嚨。他們將他的屍體推下河提,沉入河川支流。六個月後才被農夫發現。他的屍體上爬滿藤蔓,下巴仍然驚訝地張著,彷彿無法相信自己居然會就這樣被困在那兒。

而現在,他並不知道他被困住了。他們似乎沒人知道。此時,便車客吹著口哨,隨著不存在的音樂打著拍子。被殺害的那晚收音機傳出的音樂,可能還一直在他的腦子裡不斷地重播。

他很隨和。是一起搭車的好同伴。但在到達那座橋時,他會變得比你見過的任何人都憤怒、醜陋。據說,他的鬼魂(通常被稱為「十二郡便車客」),已經造成至少十二死八傷的慘劇。但是我真的不怪他。畢竟他沒能回到家,沒能見到他的女友。所以現在他也不想讓任何人回家。

我們過了「二十三英哩」的標示牌。再兩分鐘,橋就到了。自從搬到這兒後,我幾乎每晚都在這條公路上奔馳,希望我的頭燈能照到他伸出大拇指要搭便車的身影。他從不上鉤。直到我借到了這輛「大黃蜂」。我耗了半個夏天,在同一條該死的馬路上來來去去,同一把該死的匕首塞在我腿下,一事無成。我討厭那樣,感覺像是釣了很久卻釣不到魚。但是我從不放棄。他們終究會上鉤的。

我鬆開油門。

「有問題嗎?朋友。」他問我。

我搖搖頭。「只是這不是我的車。如果你決定把我推下橋,我可沒錢付修理費。」

便車客笑了,聲音大得有些反常。「你今晚是喝了酒,還是怎麼了,兄弟。或許你應該讓我在這裡下車。」

我不應該說那些的,但發現時已經太遲。我不能讓他下車。如果他走掉消失,我就倒楣了。我必須在車子行進中把他殺了。否則就要重來一次。而我懷疑狄恩先生會答應再讓我把車子借出來幾晚。更別提三天後,我就要搬去雷灣了。

想到要讓這個可憐的混蛋,再次經歷相同的事情,我不禁有點遲疑。不過這個想法很快就被壓了下去,畢竟他本來就已經死了。

我試著把時速維持在五十哩以上,以防他跳車。不過,他是鬼,一切都很難說得準。我必須速戰速決。

就在我正要伸手拿出藏在牛仔褲管下的刀子時,月光勾勒的舊橋輪廓已經出現。說時遲那時快,便車客搶過方向盤,使勁往左一轉。我試著把它拉回右邊,並重重踩下煞車。我聽到橡膠和柏油狠狠磨擦的聲音,眼角瞄到便車客的臉不見了。他不再一派輕鬆。沒有油頭,也沒有熱切的笑容,他只剩一副掛著腐爛皮膚的面具,鑲著空黑的眼窩和黯淡如石的牙齒。他看起來好像正在呲牙裂嘴地大笑,不過也有可能是他嘴唇剝落造成的效果。

即使車子還在甩尾,正試著要停下來時,我的一生也沒在我眼前快速閃過。如果有,會是什麼樣子呢?一連串謀殺鬼魂的精彩片斷?但是我看見的卻是一系列經過整理的屍體快照。是我的屍體的。一張是方向盤貫穿我的胸膛。另一張則是頭不見了,身體其他部份掛在空空的窗戶外。

一棵樹突然冒出來,正對著駕駛座的門。我連罵都來不及罵,就將方向盤一轉,踩下油門,順利駛過那棵樹。我不想把車子開到橋那裡。車子正駛在路肩,但路肩到橋上就沒了。畢竟橋不但窄,而且舊,甚至還是木造的。

「死掉也沒那麼糟啊!」便車客抓著我的手臂,試著要將我從方向盤拉開。

「那臭味呢?也不糟嗎?」我咬牙切齒地問。從他發動攻擊到這一刻,我都沒鬆開握著刀柄的手。不要問我怎麼做到的。我覺得手腕的骨頭好像在十秒內就會全部散開。我被拉離座位,身體貼著排檔桿。我順勢用屁股把車換成空檔(早該這麼做的),然後迅速抽出匕首。

接下來卻發生了出乎意料的事。便車客的皮膚又回到臉上,綠眼珠也重新出現。他只是個孩子。眼睛直直地盯著我的匕首。我控制住車子,踩下煞車。

急煞的晃動嚇了他一跳。他看著我。

「為了這些錢,我努力工作了整個夏天。」他輕聲地說,「如果我弄丟它,我的女朋友會殺了我的。」

我使盡力氣控制傾斜的車子,心臟還在怦怦跳著。我什麼都不想說,只想趕快結束。但我卻聽到自己的聲音。

「你女朋友會原諒你的,我保證。」匕首,我父親的儀式刀【註:athame,在魔法儀式中使用的雙面鋒利的刀子】,在我的手中閃閃發亮。

「我不想再重來一次。」便車客喃喃自語。

「這是最後一次了。」說完,我發動攻擊,刀刃劃過他的喉嚨,劃開一條黑色的開口。便車客的手指伸向脖子,試著要把皮膚壓回原位,但是一種深色黏稠如原油的液體從傷口不斷流出,淹沒了他,不僅往下流到他的舊皮衣,也往上淹住了他的臉和眼睛,然後流入頭髮。便車客萎縮變形,但是他沒有叫出聲音。這也有可能是因為他的喉嚨被切開,黑色的黏液流進了他的嘴巴,他根本就叫不出來。不到一分鐘,他便消失地無影無踪。

我伸出手,摸了一下坐位。乾的。接著我走下車。在黑暗中繞著車子走一圈,盡可能地仔細檢查是否留下刮痕。輪胎冒著煙,胎面塌軟了。我幾乎可以聽到狄恩先生在咬牙切齒。三天後我就要搬家了,而我卻得浪費一天去幫它換上一組新的固特異輪胎。再想一想,或許我該等新輪胎換好,才把車子開去還給他。

三天後

我們的目的地是加拿大安大略省的雷灣。我到那兒是為了殺她。安娜。安娜.寇羅夫(Anna Korlov)。血衣安娜。

我來這裡的目的只有這一個。線索是在我還對十二郡便車客束手無策時收到的。

那封信夾在郵件中寄來。有咖啡漬的信封上寫著我的姓名和地址,裡頭只有一張寫著安娜名字的小紙片。字是用血寫的。這類的情報不停地從全國各地,甚至全世界送到我手上。能做我這種工作的人不多,但需要我的人卻有一大堆。他們會想盡辦法找到知道內幕的人,追蹤我,找到我。雖然我們常搬家,但只要有心,找我並不難。我們每次搬家,媽媽都會公布在她的網頁上。同時,我們總會通知父親的幾個老朋友。每個月必定有成堆的鬧鬼傳單堆滿我的桌子;人們在北義大利邪教教堂失蹤的電子郵件、奧吉布瓦墳塚附近殺害動物的神秘祭祀的剪報。我只相信少數幾個線人。大部分是父親的聯絡人、他大學時代巫師團的前輩、在他旅行途中或因他的聲望而認識的學者。我信賴他們。他們會做好徵信工作,不會讓我白跑一趟。

不過,幾年下來,我也培養了幾個自己的線人。當我看到紅色潦草的字體,宛如貓爪抓過結痂似地橫貫紙片,我就知道寄信人一定是魯迪.布里斯托。戲劇化的效果。泛黃仿羊皮紙上刻意營造出的哥德式浪漫。好像我真會相信鬼會用別人的血蝕刻出自己的名字,然後像寄晚餐邀請卡一樣,寄來給我。

「達人」魯迪.布里斯托來自紐奧良,對歌德次文化非常著迷。他流連於法國區的酒吧,明明已經二十五歲上下,卻還希望自己只有十六歲。身材瘦弱,皮膚和吸血鬼差不多白,身上總是裝飾了太多的網紗。到目前為止,透過他的介紹,我解決掉三隻好鬼。容易下手,速戰速決。其中一個是在蔬菜儲藏室上吊自殺的。他死後,樓板下不停傳來他的低沉召喚,引誘新住客陪他一起死。我進去,殺了他,出來。這個案子讓我對達人的好感度大增。但要到後來,我才學會去欣賞他總是太過於熱心的性格。

一收到信,我馬上打電話給他。

「嘿,老兄,你怎麼知道是我?」他聲音聽起來沒有任何失望,只有讓我聯想起參加瓊納斯兄弟演唱會的少年的興奮和開心。他是我的頭號大粉絲。只要我點頭,他大概會背著《魔鬼剋星》裡的抓鬼裝備,跟著我全國跑。

「當然是你。你試了幾次才做到那種效果?是真的血嗎?」

「沒錯,是真的。」

「什麼血?」

「人血。」

我笑了。「你用自己的血,對吧?」話筒傳來的聲音有點氣惱,他改變話題。

「欸,你到底還要不要線索啊?」

「要,說吧!」我盯著紙片。安娜。雖知那不過是「達人」不入流的小把戲,但她的名字用血寫起來還真漂亮。

「安娜.寇羅夫,在一九五八年被謀殺的。」

「凶手是誰?」

「不知道。」

「怎麼死的?」

「沒人知道。」

聽起來愈來愈像是假的了。一定會有警方記錄,一定會有案件調查。每一滴濺出來的血都該有從這裡排到美國奧勒岡那麼長的檢驗報告。而他一直想讓「沒人知道」聽起來很可怕的努力更是惹毛了我。

「那麼,你是怎麼知道的?」我問他。

「很多人都知道。」他回答。「她是雷灣當地人最喜歡講的鬼故事。」

「鬼故事通常在調查後就會發現不過是個故事。你為什麼要浪費我的時間?」我伸手拿紙,打算用拳頭把它捏成一個球。但是我並沒那麼做。我不知道為什麼我會起疑。人們會知道的。有時,知道的人還很多。但是他們不會真的做些什麼,甚至不會說些什麼。他們只會暗自留心鬼魂的警告,而在聽到有傻瓜闖入禁地時,嘖嘖兩聲表示不贊同。因為這麼做比較容易。因為這麼做可以讓他們假裝一切都不存在。

「她可不是一般的鬼故事。」達人堅稱。「你在城裡到處打探,也探聽不到任何關於她的事情。除非你問對地方。她不是一個觀光景點。但你只要走進任何少女的睡衣趴,我向你保證,到了半夜,她們一定會講安娜的故事。」

「我還去少女睡衣趴呢!」我嘆口氣。當然,我相信達人年輕時可能真的去過。「到底是怎麼回事?」

「她死時才十六歲。她的父母是芬蘭移民。那時,她父親已經去世,病死之類的。她的媽媽在城裡經營民宿。安娜是在去學校舞會的路上被殺的。含蓄的說,是有人割開她的喉嚨。實際上是差點把頭都切下來了。他們說她穿了一件雪白的禮服。當她被發現時,整件衣裳都被染紅了。這就是為什麼她被稱為『血衣安娜』。」

「血衣安娜。」我輕聲地跟著唸。

「有人認為是寄宿房客做的。也可能某個變態看見她,喜歡上了,便尾隨她,最後把滿身鮮血的她留在水溝裡等死。也有人說是她的舞伴,或是打翻醋醰子的男朋友。」

我深呼吸,將自己從恍神中拉回來。真慘。不過他們都很慘,而且這還不算是我聽過的故事裡最糟的一個。霍華.索柏格是愛荷華中部的一個農夫。他用一把園藝大剪刀,或刺或剪地把全家人都殺了,包括他太太、兩個幼小的兒子、一個剛出生的嬰兒和他的老媽媽。到目前為止,那是我聽過最慘的一個。到了愛荷華中部,我很失望地發現霍華.索柏格並沒有因為懊悔而留在人間遊蕩。真的很奇怪,通常死後變成惡靈的反而都是被害者。真正邪惡的加害者則毫不留戀地往前走。不知道是被燒成灰了,還是化為塵土了,甚至變成一隻糞金龜也說不定。是因為他們的憤怒已經在生前全數爆發,所以沒有必要再留下來了嗎?

「達人」繼續說著安娜的傳聞。他的聲音愈來愈低,呼吸卻因興奮而愈來愈快。我真不知道是該笑,還是該生氣。

「好了。所以,她後來做了什麼事?」

他沉默了幾秒,然後說,「就我所知道的,她已經殺了二十七個青少年。」

在五十年內殺了二十七個青少年。聽起來又像是假的了。不然它就是史上最不可思議的案件。殺了二十七個青少年後,一定會被拿著火把和草耙的憤怒居民追趕,在廢棄城堡被圍攻。不可能有人能成功脫逃。即使是鬼也不行。

「二十七個當地的小孩?你開玩笑吧?不是流浪漢或蹺家青年?」

「嗯……」

「嗯什麼?你被人耍了,布里斯托。」一股苦味在我喉嚨後頭漸漸散開。我不知道是為什麼。就算線索是假的又怎樣?還有十五隻鬼排隊在等著呢!其中一個在科羅拉多,像大灰熊亞當斯那樣的鬼滿山遍野地殺害獵人。聽起來不是也蠻有趣的嗎?

「他們沒找到任何屍體。」達人試著進一步說明,「他們一定是以為小孩不是離家出走,就是被誘拐了。只有孩子們會談到安娜,大人們自然什麼都不說。那種情形,你應該很清楚。」

是的,我不但很清楚,而且還知道點別的。安娜的故事一定不只是達人告訴我的這樣。我不知道是什麼,但我有種直覺。或許是被潦草寫下的血紅色名字。或許是達人不入流的變態技倆真的發揮了效果。但是我知道。我就是知道。我的直覺可以感受到。父親總是告訴我,當你的直覺說話時,要注意聽。

「我會再研究一下。」

「你會嗎?」他興奮的語調再度出現,就像一隻心急的畢格爾獵犬等不及主人放開繩索。

「我說我會再研究。我得先把這兒的事做完。」

「什麼事?」

我向他大致地說明了「十二郡便車客」的事。他對如何逮到他提了許多愚蠢的建議,蠢到我根本懶得記。然後,他又如往常地試著說服我搬去紐奧良。

紐奧良,我碰都不想碰。整個城市都在鬧鬼,隨便一個地方都比它好。世界上沒有一個城巿比它還愛鬼的。有時,我會為達人的安危擔心,深怕有人知道他和我聯繫,還找過我去抓鬼,那麼說不定哪一天,我還得去收服在倉庫裡拖著被切斷的四肢到處亂走的他的鬼魂。

那天,我對他說謊。我並沒打算再多花時間研究。掛上電話時,我就知道我會去找安娜。我的直覺告訴我,她不止是個故事。而且,我想親眼看到她,穿著血衣的她。

第一章

平整的油頭徹底出賣了他。

鬆垮褪色的皮衣,雖不像兩邊的鬢角那麼明顯,卻也都是線索。他的頭上下點著,手上的芝寶打火機隨著點頭的節奏開開關關,又是另一個漏洞。他真該去參加《西城故事》歌舞團的。

話說回來,我對這種事很敏感。我知道破綻在哪兒。因為,幾乎你想像得到的妖魔鬼怪,我大概都遇過。

便車客出沒在蜿蜒的北卡羅萊納州的公路上。路邊大都是未上漆的半圓木圍籬,四周一片空曠。

缺乏戒心的駕駛大概會因為無聊便載了他,認為他不過是個看太多美國公路小說的大學生罷了。

「我的女朋友在等我。」他語調興奮,彷...