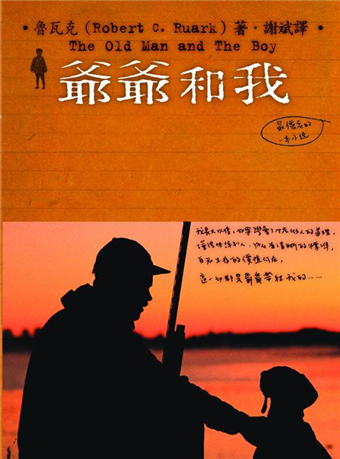

「我長大以後,如果學會了什麼做人的道理,懂得體諒別人,

內心有清晰的標準,自知生存的價值何在,這一切都是爺爺帶給我的......」

如果有一本書,能讓三十多年前讀過它的人至今難以忘懷,那就是雋永!

如果有一本書,能讓人忍不住想努力介紹給自己的父母、孩子、朋友,那麼這本書就應該一直被讀下去!

《爺爺和我》寫的是一個喜歡打獵和釣魚的小男孩,但同時也是寫一個以懷念的心情回憶過去的成人。它記述了一個男孩與爺爺所共度的一段成長時光,以及這段時光留在他身上的印記。這是一個講述正直、榮譽、慈愛、容忍、溫情,這些確實存在的價值,和對自然永遠而深刻的喜愛的故事。

作者魯瓦克(Robert Chester Ruark)是自然文學家、專欄作家、探險家、獵人。在他的成人時期有相當長的時間在非洲探險,寫下的文字感動了當時許許多多的美國人,並且被視為是另一個海明威。《爺爺和我》是他的自傳體寫作,書中所描述的一九二○年美國北卡羅萊納州的醇厚人情及悠閒而美麗的自然風光幾十年來一直感動著人心,並為人所懷念!

本書從一九五三年出版到現在,一直高居美國亞馬遜書店的排行前端,不斷地有新版本出版,並且持續有閱讀此書受到感動的讀者在網站上寫下留言。

這是一本讀了會忍不住想推薦給父母、孩子、朋友的書,適合九歲到九十九歲的故事,讓我們看到閱讀最積極的力量!

{隨書附贈}《爺爺和我》故事外的故事 心得筆記本乙本。

作者簡介:

魯瓦克(Robert Ruark, 1915-1965)

美國另一個海明威,是自然文學家、專欄作家、探險家、獵人。他在一九五○年代首度赴非洲探險後所寫的「Something of Value」在發表之後感動了許多人,並被搬上電影大銀幕,吸引了許多人跟隨他的腳步。

這部溫暖人心的《爺爺和我》及它的續集「the little boy grows up」是他的自傳體寫作,在書中所描述的一九二○年美國北卡羅萊納州的醇厚人情及悠閒而美麗的自然風光幾十年來一直感動著人心,並為人所懷念!

為紀念他的貢獻,北卡羅萊納州為他成立了一個魯瓦克基金會,二○○○年還有一本記念魯瓦克非洲探險的傳記「View from a Tall Hill: Robert Ruark in Africa」出版。

譯者簡介:

謝斌

謝斌女士(1925-2002),本名謝冰,一九二五年生,江蘇江都人,小時候唸過私塾,也進過西式的高等中學,後來來到台灣。他非常喜歡大自然,一直到晚年,都經常到郊外爬山。謝斌女士留下來的作品並不多,《爺爺和我》是其中最為人知,也最受人喜愛的一本,她的文字,為《爺爺和我》創造出一種優美而獨特的氛圍,這是現在的文字無論如何無法模仿、塑造的,因而使它為人一直懷念至今。

各界推薦

名人推薦:

這是一本永垂不朽的讀物,只要有人類存在一天,就會被閱讀的一本書──芝加哥論壇報

充滿幽默及睿智,是一本應保存,珍惜及慢慢品嘗的書。──國際先驅論壇報

以喜悅的筆觸寫就,用愉快的心情賞讀。──Library Journal

名人推薦:這是一本永垂不朽的讀物,只要有人類存在一天,就會被閱讀的一本書──芝加哥論壇報

充滿幽默及睿智,是一本應保存,珍惜及慢慢品嘗的書。──國際先驅論壇報

以喜悅的筆觸寫就,用愉快的心情賞讀。──Library Journal

章節試閱

六、第一隻鹿

十那一年,感恩節前一週,爺爺最要好的朋友霍華德先生,從馬里蘭州來我們家小住。從一開始我就很喜歡他,也許因為他長得模樣像爺爺,亂蓬蓬的鬍子,抽煙斗,身體很健壯;而且他把我像成人一樣看待。他幾乎對我做的每件事都感興趣,很讚賞我的獵槍,還告訴我很多很多有關巴的摩爾郊外,他那座大農場所養的狗和馬的事情。

他跟爺爺已經是幾十年的老朋友了,彼此過從很密切,曾經共同遊歷全世界。這時候,兩個人經常坐在前廊上,抽著煙斗,安詳地笑談起多年以前,我還沒有出生時候,他們所共有的那些「甜美」往事。我發現,他們只要看見奶奶一來,馬上就都抿緊了嘴,不再談下去了。有時候,兩個人從河邊散步回來,身上洋溢著那股濃濃的氣味,就像爺爺放在他自己房間裡,用來驅寒的那種「藥」 味兒。

他們計畫要帶狗、獵槍、帳棚什麼的,到離城大約十五英里外,艾林灣後面的森林中,整整露營一星期。他們倆已經商量了好幾天,家裡到處都放著炊具,又去商店裡買這買那,收拾打獵的衣服,但是誰也沒跟我提過一個字,就像沒有我這個人似的。我認為這些天來,我一直很乖,在餐桌上,除非有人問什麼,我從不胡亂講話,不再貪嘴,身上一直保持整潔。我像條又乾又渴的獵狗,伸長了舌頭,在等啊等的……有一天,我實在忍耐不住了。

我說:「爺爺!我也要去,去年夏天您就答應過,要帶我去露營的。您說,只要我守規矩,不偷吃您的雪茄煙,沒跌進水裡去,被淹死,還有……」。

霍華德先生問爺爺:「耐德!你覺得怎麼樣?我認為我們露營的時候,很可能用得著他,做做雜事,去提水呀什麼的。」爺爺說:「很難說,要是帶他去可麻煩了。如果迷路了,還得去找他。或者,把你我當作鹿,「砰」的一聲就是一槍。要不然就是病了,跌斷腿了……而且他總是打破東西。有這樣一根芒刺在背上,你還能安心打獵嗎?」

霍華德先生說:「喔!耐德,見鬼的,帶他去吧。也許我們能教會他一兩樣事情。萬一他不乖,就叫湯姆或彼得開車把他送回家,不就結了嗎?」爺爺笑了笑說:「好吧,我原就打算帶他一道去的,只是我想等等看,到底他能忍耐多久才開口!」

那輛老福特車裡塞得滿滿地!霍華德先生、爺爺和我,還有兩條獵犬,一條專門追松鼠的獵犬,一條專門驚起獵物的大獵犬,牠對付野鴨最有本領。再就是湯姆和彼得,兩位來自邊遠地區,含有一半印第安血統,性情和善的年輕人。他們身材高大,都長得黑黑瘦瘦的,很少說話,身體非常健壯。不論在鎮上,在森林裡,在水中,或是在他們自己家的後院,都穿著那雙長及大腿的長統橡膠靴。他們把一年的生活分作四部分:夏天釣魚,秋天打獵,冬天釀玉米酒,春天把酒喝光。

每逢捕魚季節,又大又肥的鯡魚群湧到的時候,他們就幫助爺爺在船裡工作。而且他們幾乎懂得一切有關獵犬哪、森林哪、海上啊、打獵呀,這一類我最渴望了解的事情。

汽車後座擠滿了人、獵犬、炊具和獵槍。車頂綁著一大一小兩頂帳棚。這輛老爺車在那條鋪著橫排木板的泥路上顛簸前進,一路就像鐵工廠似的發出叮叮噹噹的響聲。我因為太興奮了,而且也害怕他們真的把我送回家去,所以一路上都沒敢吭氣。

車在那一片長長的,丘陵起伏的黃色大草原顛簸了一兩個鐘頭,才到達距離沼澤和河流大約五百碼處的大湖邊。湖水潺潺,十分清澈。車停在那一排三株又高又大的橡樹濃蔭下。爺爺說,以前他曾在這兒露營過很多次。這兒位於河流和森林中間,空地約有五十碼,有一座小小的火爐,是在這兒露營的人用大石塊砌成的,只是現在石塊已經零散了。矮樹叢的四周,到處是空罐頭和舊酒瓶。

「該死的遊客!」爺爺嘀咕著,從車座上把鍋呀壺的搬下來。「他們剛來的時候,這兒是世界上最美的地方。等他們一走,就變成這副模樣,簡直像豬窩。孩子,你去把這些東西撿走,把它埋遠些,我最怕這些髒東西。回來再幫忙撐帳棚。」

等我把這一堆亂七八糟的東西撿起來,埋乾淨了,他們已經把帳棚攤開放在空地上。因為北風強勁,帳棚口朝南,面對河邊。湯姆拿根竹竿和繩子鑽進帳棚底下,彼得也拿著竹竿和繩子,忙著先把帳棚前門撐起。霍華德先生帶著木樁和大槌,抓緊湯姆那根繩頭向外走。爺爺也帶著工具去幫彼得忙。這時,湯姆和彼得在帳棚裡面用力撐起竹竿,兩位老人在帳棚外面,各自使勁拉住繩子,在木釘上繞了好幾圈。帳棚就像晾在曬衣服竿上的牀單,等湯姆和彼得從帳棚裡鑽出來,敲緊木樁,繩子綁得緊緊的,帳棚兩邊也跟著綁緊了。這是一頂很簡單的A形帳棚,前後都有能掀起的布簾,但是已經足夠遮蔽風雨了。

另外那頂小帳棚也照樣撐好。那時候,還沒有輕便的睡袋或帆布牀之類的東西。爺爺就給我一把斧頭,叫我去砍些長葉松枝來,營地四周都是這種松樹,濃綠的針葉,足有一英呎半長。我走進樹林中,爺爺也從一株老樹幹上,砍下八根松樹樁,每根有兩英呎長。又砍了四根長橡樹枝。他先把八根松樹樁分別釘牢在帳棚裡的泥土地上,做成一個面積寬六英呎,長八英呎的長方形。再把樁端一一劈開,把樹枝嵌進兩頭和中間的松樹樁裡,用斧頭敲得平平地。再拿四根結實的繩子把四隻角捆緊,立刻做成一張離地六英吋高的牀架。

爺爺跟我說:「把你砍的松樹枝拿來給我,再去多砍些吧,等足夠用了,我自然會告訴你。」

剛砍下的新鮮松枝,折斷的地方,逐漸滲出黏黏的淺黃色松脂,一滴滴流在地上,凝成一條閃亮的長線。爺爺像鋪屋頂板似的,把這些新鮮松枝層層鋪上牀架,松枝朝下,針葉向上。只花了大約十五分鐘時間,就做成一張長八英呎,寬六英呎,鋪著松針牀墊,松脂清香洋溢的大牀。松針墊上加鋪一塊防雨布,布角釘著現成的金屬環眼,爺爺用小釘把防雨布綁緊在松樹樁上。這時,我用拳頭敲敲緊繃繃的牀墊,好有彈性啊!

爺爺捶完最後一槌,轉過身來,向我笑嘻嘻地說:「這比你奶奶睡的牀墊還舒服,上面一鋪一蓋,只要兩條毯子。距離泥地這麼高,所以很乾燥。睡夢裡,依稀嗅出松針的清香。這麼寬大的牀鋪,足夠睡兩個大人,一個小孩。但是小孩兒只能睡中間,睡相最好斯文些,不許打鼾。」

爺爺剛歇手,我就爬上牀,鋪好毛毯。湯姆和彼得在他們的帳棚裡,也鋪好這樣一張松針牀。大夥兒分工合作,從停車到做完這一切,全部工作時間不過半個小時。

在我們忙著鋪牀的時候,霍華德先生找到兩棵相隔並不太遠的樹,從中繫上一根長繩。把繫在狗身上的那條長皮帶扣上一隻小圓環,用方法把環兒繫好。這樣,獵犬們有足夠自由活動的空間,但是彼此無法發生糾纏。餵食的時候,也無法相爭。這點空間,只供給牠們有限度的交往,萬一弄得不好,就是獵犬們彼此吼叫一兩聲,也不致引起太大的騷動。這是使獵犬和平相處,保持安靜的最好辦法。

爺爺指指掛在汽車前面的兩隻大帆布水袋說:「在成人的營地裡,小孩兒應該擔任提水之類的瑣事。你到河邊去把水灌滿,小心!可別把水弄渾了。只要把瓶口平放在水裡,水自然會流進去的。」

我穿過低矮的黃色燦爛的金雀花叢,走到河邊,河水流經沙牀上的石塊,水聲潺潺,清澈見底,河岸四周和水面,飄浮著片片棕色落葉和羊齒草,水味也沾染草葉的清香。回到營地時,只聽得湯姆和彼得正在橡樹林中砍柴。霍華德先生拿起獵槍,放在安全的地方。爺爺把原來火爐附近零散的石頭,重新堆砌整齊。他頭也沒抬,就對我說:「拿斧頭去替我砍點細樹枝,好作引火柴。樹枝別砍得太長,小心點,別砍在樹節上,也別把腳給劈了。引火柴不需要太多,只要一抱就行。」

我抱著引火柴回來,湯姆和彼得也從橡樹林中捧著一大綑枯枝,其中有些短木塊足有腿肚那樣粗。他們把木柴整齊地堆放在爐邊,當然不是真火爐──只是三面都圍著石塊,一面空著,算做爐門,爐底散放幾塊石頭──我把引火柴放在爺爺手邊。他先放進一大團舊報紙,把流著松脂的松針,交叉在舊報紙上,上面鋪一層細橡枝,最上層才是短木塊,頭尾交叉,像是平放的十字架。這時,爺爺擦根洋火,點著報紙,火焰首先捲向松針,立刻啪啪地燃燒起來。黃色的火舌閃爍,烈焰從細枝燃燒到木塊,不到五分鐘,木柴已經全部燒著。火爐四周,映出紅紅的火光來。

爺爺站起身,跺跺腳,撢去膝蓋上的碎屑,笑著摸出煙斗。

這正是黃昏的時候,夕陽西下,山巔一片紅霞。氣候有些冷,河上悄悄地籠罩著一層濃霧,青蛙歌唱。沼澤裡,夜鳥兒開始有了響動,怪鴟低聲哀泣。

爺爺說:「霍華德!我們應該歇會兒啦。天有些涼森森的。彼得,把瓶拿給我!」

彼得鑽進帳棚,拿出一隻半加侖的酒瓶,裡面是棕色的玉米酒。湯姆走到那棵掛著水袋的樹下,從放著炊具的網袋裡,找出四隻白鐵杯,給每人倒上半杯,大約有半品脫(pint)酒,再拿起水袋,給他們的酒杯裡摻上些水。大夥兒閒散地喝著酒,爺爺斜著眼睛,笑著跟我說:「這個要等你長大了的時候才能喝呢!」

等他們喝到第二杯酒的時候,木柴就已經燒成木炭。彼得不時把爐中散開的炭塊堆在一起。不多久,火爐中央的石塊上,已經積成一堆厚厚的熾烈紅炭。爺爺放下酒杯,匆忙地拿出煎鍋,打開一包包的紙袋,找出五個小鐵盤、咖啡壺,把咖啡放進壺裡,叫我在壺裡加上水,他切開一片片的麵包,鍋裡煎著大塊火腿片,煎好後盛在白鐵盤裡,放在爐邊溫著。又把麵包放進嗤嗤直響的火腿油中,把雞蛋一個個打在麵包上。煎好了,就成為一鍋油煎麵包蛋捲。每份蛋捲上放一大片煎火腿。杯裡倒好熱騰騰的咖啡,他打開一罐煉乳和糖袋,才宣布說:「晚餐做好啦,大家請吧!」

爺爺一共煎了三四鍋蛋捲,又煮了一壺咖啡,大夥兒才吃飽喝足。這時候,天上沒有月亮,四野黑漆漆的,大家圍坐在火爐前,他們一邊抽煙,一邊談天。貓頭鷹和怪鴟一直喋喋不休,閣閣的青蛙聲,震耳欲聾。

爺爺指指我說:「趁火腿油還沒凝結,現在你就到河邊去,把這些鍋盤洗乾淨。不要用肥皂,拿沙子擦擦就乾淨了。最好帶著手電筒,當心有蛇。」

我真害怕獨自到河邊去,要穿過那條通向沼澤的長長的草地和樹林,當然我是寧願死,也不願承認自己害怕。樹林中,高高低低的樹枝,好像是各種奇形怪狀的魔影。田野裡,蟲兒、鳥兒的亂叫聲越來越大。我心驚膽戰地從河邊回來,霍華德先生正在餵狗,爺爺在火堆上多加些木頭。他說:「孩子!你還是先上牀睡覺吧,明天還要起個大早呢,也許你可以替我們打隻大火雞回來。記得,你要睡在牀當中啊!」

我脫去衣服鞋襪,鑽進毛毯裡,依稀聽到貓頭鷹的叫聲,他們四個人低沈的談話聲;由於火光反射,看見帳棚上映著爺爺他們的巨大身影;聞著松針牀墊的清香;蓋在身上的毛毯,那麼溫暖,爐火的熱氣,一陣陣鑽進帳棚裡,肚子裡又吃得飽飽地……朦朧中,心裡還憧憬著明天,那種快樂得像神仙似的生活。

爺爺用肐膊肘碰碰我說:「孩子,快起來,去把火弄旺了。天氣好冷啊!」天色灰濛濛地,星星仍舊高掛在天上。帳棚四周,風聲呼嘯。面對那一大片黑漆漆的沼澤,爐中這一點閃爍不定的光芒,更顯得微弱了。睡在牀上的霍華德先生,仍在打鼾呢。鬍子一掀一掀地,像是風中的沼澤草。對面帳棚裡,傳來高低不同的鼾聲:一個聲音尖銳,像是吹口哨,另一個就像被鐵絲籬笆夾緊的公牛。我哆嗦著鑽進毛毯裡,穿上又冷又硬的獵靴,帶來的衣服也全部穿上了。

火燒得只剩下一堆白色灰燼,在早晨的寒風中,迴旋飛揚,炭灰裡還剩一點點火星,像是紅紅的小眼睛。我用獵靴踢掉上層的炭灰,在紅色餘燼上加一層細枝,把橡木塊凌空架在細枝上。風慢慢地吹揚起細小的火舌,吞噬著細枝和橡木,不到五分鐘,火就已經很旺了,我緊挨著爐邊坐下。

爺爺看見跳躍的火光,就叫醒霍華德先生。他啣著煙斗,去穿獵靴,又忙著從酒瓶裡倒出一點酒,慢慢地喝著。

他說:「我是由衷地反對早晨喝酒的。除非在特殊情況下,就像今兒早晨,森林裡的天氣這麼冷。一個人年紀過了六十歲,才真正能領會喝酒之道。到了這種年紀,偶爾在早晨喝點酒,才不致誤事。霍華德!你怎麼樣?」

霍華德先生說:「我也過了六十歲啦!把酒瓶遞給我。」

湯姆和彼得睡眼惺忪地從帳棚裡鑽出來。彼得揉揉眼睛,到河邊去提水。大夥兒就拿著水桶,舀水在桶外洗了臉。彼得又切了好些火腿片,和雞蛋一齊放在長柄煎鍋裡,再烤上麵包,煮熱了咖啡,早餐很快就吃完了;因為這一天有很多事要我們去忙呢。

等到喝完第二杯咖啡──至今還記得那咖啡的味兒,沒調勻煉乳,含混著河水和木柴煙味。大家抹抹嘴,站起身來,各人拿出自己的獵槍。

爺爺瞇著一隻眼睛,查看他的獵槍管,然後說:「這是個獵鹿的日子,最好今天能打到一隻,營地需要鮮肉,也許我們還可以替小傢伙舉行一次浴血禮。湯姆!彼得!你們沿著河邊去。霍華德!我們把這小子帶去,要他守住公鹿常出沒的地方。然後,你我就在附近溜達溜達,注意什麼地方有動靜,大家同心合力,應該能打到一隻公鹿的。我這枝舊獵槍打鹿是很出名的。」

爺爺停下來點煙斗,轉過身來,拿煙斗柄指指我。

他說:「孩子!到現在為止,關於如何使用獵槍,你已經懂得很多啦。但是,有關使用獵槍打鹿,你還不大清楚呢!許多堂堂男子漢,一看見公鹿從矮樹叢躥出來,就會失魂落魄地昏了頭。許多訓練有素的獵人,彼此互相射擊;因為他們太興奮,太緊張了,所以就胡亂對準矮樹叢射擊,以致弄出了悲劇。你要記住這句話,除非你一眼就看清楚鹿頭上的長角,那才能算是真正看見了公鹿。我們的規則是不打牝鹿,不打小公鹿,也不彼此互相射擊。因為一隻公鹿可以配上百隻母鹿,而一隻母鹿卻能生出一群小鹿。射擊小鹿更是毫無意義,肉既少,又沒有鹿角,不如留著等牠長大了,多生些鹿兒鹿女,那樣就有獵可打啦。倘若你不小心打死一個人,你就要被判吊刑;倘若打傷的是我,我痛苦萬分,你也得被吊死,那才划不來。當心你那枝獵槍,除非你已經看得清清楚楚,來的是什麼?牠在什麼地方?以後再扣扳機。告訴你,千萬要記牢!」

湯姆和彼得把他們的獵槍裝好了子彈,又把裝子彈的平衡器往下一推,這樣子彈就會藏在彈倉裡,而不頂住槍膛了。

爺爺看看我的小獵槍說:「你先別忙裝子彈,等你到了守望的地方以後再說。也許一兩個鐘頭都找不到任何可以射擊的東西呢。」

湯姆和彼得去把繫在林間樹上的那兩隻獵犬解開。阿鈴是黑棕色的純種獵犬。阿藍卻是一種瓦克爾種牧牛狗和小獵兔狗、短毛獵犬血統的混合種,顏色也像是大雜燴,有藍色、棕色、黑色、黃色和白色,看來就像弄破的雞蛋,灑在棋盤格的枱布上那樣。他們總是說,牠是一條不同凡響的,最漂亮的獵鹿能手。對街的老山姆.華特就常常說,別吩咐阿藍做這做那,這是沒用的。因為阿藍善忘,忘得比你想像的還要快。牠知道自己應該做的事,如果你老是嘮叨,牠才受不了呢。

湯姆拿根短皮帶牽著阿藍,彼得也牽著阿鈴,兩個人扛著獵槍,迎風向河邊走去。等他們都走了,爺爺和霍華德先生還在附近慢慢地蹓躂,像一般老年人和婦女們那樣,走得好慢哪!這可真把我急壞了。我心裡巴不得趕快向前走,馬上就能打死一隻鹿!

閒蕩了大約十分鐘,爺爺才拿起獵槍說:「走吧!」我們走了大約半里路,就到達沼澤邊緣。天已經有點朦朦亮了。天空現出一抹檸檬色。橡樹林中,狐狸和松鼠已經開始互相追逐嬉戲。一隻鼬鼠把身體縮成一團,藏在柿子樹上,裝得就像別人不知道牠躲在那兒似的。火雞咯咯地高叫,斑鳩哦…呵…哦…呵…地悲鳴。

鳥兒吱吱喳喳,細語啁啾。金雀花和五倍子的葉尖,凝結著一滴滴亮晶晶的露珠。天雖然依舊很冷,但是比剛起牀的時候暖和多了。當然早餐也發揮了功效。白兔就在腳前跳來跳去,我們的腳步聲,驚動了一群正要離開沼澤的鵪鶉,牠們呼嘯著突然從我面前起飛,可把我嚇壞了。那天早晨,沼澤裡來來往往的小動物好多喲!

我們轉到河邊,發現一條有踐踏過痕跡的小路,爺爺說這就是鹿徑。他仔細查看四周,在那邊枯樹叢裡,找到一株隱沒在糾結枯枝葉中的斷樹樁。從這兒,五十碼以內的那一大片高低起伏的草地,都可以看得清清楚楚。

爺爺說:「孩子!你就坐在樹樁上守望。假如鹿沿著河邊過來,就會到你那邊去。剛才發現鹿的腳印,也是經過樹樁前面再去曠野的。因為鹿想離開沼澤,除此以外,無路可走。小心別上獵犬的當,比如說,狗叫聲雖然遠在一里外,但是鹿可能就在你的附近。有時候,鹿要比狗領先兩里路。鹿是愛靜的動物,並不驚惶奔跑,鹿腳很纖小,走動時很安靜,但很穩重。站著不動的時候,也是悄無聲息。假如你靜靜地站著,牠聽不見你的氣息,才會經過你這兒。只要你眨眨眼睛,鹿就遠離在兩百碼以外了。那樣,牠就會從另一條路溜走啦。」

我獨自坐在樹樁上,望著爺爺和霍華德先生漸漸遠去的背影。他們倆一路走,一路低聲閒談,我看看四周,這會兒空蕩蕩地,什麼也沒有。只有頭頂的樹梢上,兩隻雄松鼠打得正起勁,在枝椏間來回奔跑追逐似乎在狠狠地對罵。山雀把頭埋進草叢,唱起山雀的歌兒。那隻紅頭啄木鳥,尖喙不停地敲啄,看來是想把橡樹活活劈成兩半呢。我背後的沼澤裡,布穀鳥的聲音好淒楚哇!一隻金翼啄木鳥,不停地在樹上跳來跳去,東敲西啄。

開滿黃色金雀花的草原上,活躍的知更鳥,吱吱喳喳談個沒完。烏鴉跟著在呱呱嚷鬧。剛飛來的兩隻斑鳩,併肩坐在枝頭,嘰嘰咕咕地說著知心話。一隻小小的紅眼鳥兒,叫得竟比大群火雞更熱鬧。矮樹叢裡,喵乎喵乎的貓鳥,被淘氣的反舌鳥聽見了,學嘴學舌地,模倣得維妙維肖。誰要說森林是寂靜的地方,那才叫騙人呢。在森林裡使人們學習如何傾聽,清晨的林中,萬籟齊鳴,足可媲美古代那座說著萬國方言的巴別塔。

清晨的氣味十分美妙,凡是去過森林的人都知道。森林裡,早晨有早晨的氣息,中午、黃昏,有中午、黃昏的韻味,夜晚另有一種完全屬於晚間的氣味,也許因為林中的夜晚,臭鼬味兒太濃的緣故。

早晨的空氣新鮮,在微風中,花香洋溢,露珠兒晶瑩。中午的氣溫高得很,使人懶洋洋地,昏昏思睡;陽光蒸發出土香,風兒寂靜,一切有知覺的大小動物,都躲在陰涼的地方睡著了。黃昏的氣氛淒涼,氣溫下降,林間飄散著若有若無的松脂清香,晚風吹起乾燥的草葉味兒,和羊齒草的濃烈氣味。空氣中到處瀰漫著「一天已逝」的聲音,落日低垂。萬物漸漸靜止,疲乏的獵人、趕牛的小黑童,沿路吹著口哨,匆匆地趕回家。夜晚是爐火的煙味,溫暖的毛毯味,和熱咖啡的香味。每逢明淨有霜的寒夜,星星也能嗅出味兒來。童年時候,孩子們的小小心靈中,常常能體會到那些──沈湎於現實世界中的成人們無法了解的──清新和美麗。

回憶裡,這是個最有韻味的美麗早晨。我能想得出今兒一整天的工作,定是趣味盎然。這時,太陽已經升得很高了,全世界都沐浴在溫暖的陽光下。露珠漸漸消失,草上不再那樣水漉漉地,只有葉尖上還留有一兩滴,好像小孩兒掛在鼻尖上的清鼻水。我獨自坐在樹樁上,大約半小時,就聽見一里外的沼澤附近,有獵犬的聲音。阿鈴首先發現,牠吠得好熱鬧,就像剛開始演戲的戲院。阿藍也相繼狂吠,像嘹喨的鼓聲。兩種音調混聲合唱,時高時低,方向一直不定。

秋天的霜晨,微風搖曳,天空高掛著金色的太陽。我獨自守在林中,傾聽獵犬的叫聲,象徵長久期待的獵物即將來臨的那種「莊嚴」的心情,那種緊張的感覺,簡直無法形容。

犬吠聲越來越近,但是可望而不可及,我心裡一直嘀咕,倘若再不來,等得人都要爆炸了……這時候,方向又已經改變,犬吠聲遙遙遠去,我心裡焦急得很,簡直要爆炸了。

阿鈴和阿藍控制的現場,聽來漸漸穩定。牠們斷斷續續的鈴聲,十分清晰,這聲音已不再東繞西轉,只一個勁兒向前跑,喧嚷聲直奔河邊,我正好就在對面。

獵犬距離我很近,已經聽出牠們的叫聲和喘息。有時吼叫聲停止,只是一兩聲「汪……汪……」。鈴聲和犬吠聲裡,還夾雜著踢躂的腳步聲,輕悄悄地就像跑過紙堆的耗子,又像躥過枯葉的小白兔,我睜大了眼睛,緊釘著那條通向曠野的鹿徑,獵犬越發跑得近了。

忽然,只見棕色的身影一閃,一隻兩耳下垂的母鹿,領著兩隻半大的小鹿,從矮樹叢跳出來,一動也不動地站在我面前,臉上毫無表情地瞧著我,接著牠們又縱身一跳,越過曠野中央,高聳著白色尾巴,連蹦帶跳,奔向我身後,經過河邊,轉眼又不見了蹤影。

我轉過身,眼巴巴地看著牠們遠去了……這時候,又是一陣急促的腳步聲,一隻公鹿像跑馬似的衝進曠野。牠不是跳躍,只是飛快奔跑,輕捷得像陣風,兩隻長角,幾乎彎貼到脊背上去了。牠奔跑的時候,風聲呼呼,吹得兩耳直豎。這隻公鹿原來早就躲在一邊,故意東繞西轉,分散獵犬的注意力,好使牠的家屬有機會逃跑。現在,眼見牠們母子都已經安全離開了,當然牠也該儘快趕回家啦。

我愣愣地,看著手裡這枝裝好子彈的獵槍。我知道,只要當時想到扣動扳機,子彈就會射擊出去……但是,我竟絲毫沒有扣動扳機的念頭,只是張大嘴巴,凸出眼珠,眼睜睜地瞧著這隻公鹿從容逃走了。

獵犬緊跟在公鹿身後,從矮樹叢躥出來,拼命跳躍、狂吠。老阿藍躥到我身邊,嘴唇翹得高高地,瞧著我,那神情好像說:「這是大男人的事,要你這個毛孩子來這裡幹麼?白白費了我一頓勁!」

我渾身顫抖,坐回樹樁上。大約過了五分鐘,聽得距離沼澤四分之一里的地方,一聲槍響,我只呆呆地坐著,一動也不動……半小時後,湯姆和彼得也來了。

彼得問:「那隻公鹿怎麼了?牠沒經過這兒?我還以為一直把牠趕到你面前來了呢。」我沒好氣地說:「不錯,牠是來過這兒。可是我沒開槍,而且連射擊的念頭都沒有,就讓牠逃走了。我知道,你們再也不會帶我出來打鹿了。」我嘴唇顫抖著,使勁把眼淚憋回去。

湯姆用他的大手拍拍我的肩頭說:「不論大人或小孩,誰都會碰到這種事兒的;但是只要經過這一次鹿熱症,以後就不會再發了。別把這件事放在心裡,去年彼得也在這兒打過一回公鹿,真像馬那樣大,他連發五槍,都沒打中。」

這時候,通向河邊的鹿徑上,傳來零零落落的腳步聲。不一會兒,霍華德先生和爺爺兩個人牽著狗,氣喘吁吁地併肩走了來。

爺爺笑嘻嘻地說:「霍華德!你瞧,完全沒打中。距離不到三十碼,一槍打去,滑溜得什麼似的,碰都沒碰著,打鹿就是這樣的。但是總還有明天呢,我們還是去打幾隻松鼠來做菜。先讓狗休息休息,下午再來試試看。」他又轉過頭來問我:「孩子!你看見鹿了嗎?」

我噘起嘴說:「看見了,而且永遠也忘不了!」

我們重回到營地,把獵犬繫好,又把小傑克放開。牠是隻黃色的小狗,模樣並不完全像狗,耳朵豎得高高地,臉尖得像狐狸,毛茸茸的大尾巴,蓬鬆地鬈豎在脊背上。我跟彼得去打松鼠,爺爺趁空在營地附近查看一番,休息休息,喝一兩杯酒,開始準備午餐。

到了這時候再打松鼠,實在太晚了。幸好到沼澤這兒來打獵的人並不多,清晨,我守望著鹿的時候,就看見沼澤裡松鼠很多,多半是大個兒、灰白夾黑色的松鼠。

我跟彼得剛離開營地,爺爺轉過頭來大聲說:「可別害上松鼠熱了啊。要不,我們可就餓壞了,老是吃火腿和蛋,真是吃不消!」

彼得告訴我:「孩子,別聽他的,他頂愛開玩笑。」

我說:「才不理他呢,他還不是沒打中?最少,我還沒有打不中呢,對不?」

彼得和藹地點點頭:「一點不錯,不過一定要在射擊以後,才會知道有打不中的。」

我立刻盯了彼得一眼,他嘴角啣著香煙,帶有疤痕的棕色瘦長面孔上,神情怡然,一點沒有挖苦我的模樣。

這時,傑克叫的聲音好兇,像是和誰吵架,又像有誰喊牠狗,侮辱了牠似的。

彼得說:「傑克準是把松鼠趕上樹去了,像牠那樣的狗,好管用啊。當松鼠溜下地來覓食時候,傑克就把牠們一齊趕上樹去,還大聲叫喊,來吸引松鼠的注意力,等到我們拿槍去打就省力多了。我們兩個人打松鼠應該用這種方法:趁著傑克大叫時候,我跑到樹的那一邊。松鼠一看見我,當然就逃走了,你就站在這一邊,等牠溜到你這兒來,你就開槍打……把你的槍給我!」

我問:「為什麼?那,我拿什麼打呢?」

彼得回答:「用我的呀!你總不致傻頭傻腦地站在這兒,拿你的鳥槍打松鼠吧?當然,誰有鳥槍,都可以用來打松鼠的。只是槍的子彈要五分錢一顆。」

我還是第一次仔細看到彼得的獵槍。他把那枝長槍留在帳棚裡,現在帶著的是一枝二十二米釐口徑的小型來福槍。他把我的鳥槍拿走,又把他的來福槍和一捧鉛彈遞給我。

我們走到那株高大濃綠的橡膠樹下,傑克像發狂似的,大聲喊叫。彼得說:「另外有件事,你也該知道,如果只為打幾隻小動物來做菜,槍聲就不必打得太響。如果你是使鳥槍的話,「砰砰」兩響,林中附近的鳥獸都知道有人來打獵了。但是這枝來福槍的響聲,就像折斷一根樹枝那樣,假使是逆風,一百碼以外就聽不見它的聲音了。這真是世界上最好的獵肉槍,聲音小,也不會傷害肉質。你快來看,第四條岔路口那兒,樹上就有你晚飯的菜。好大個兒的松鼠,全身幾乎都是黑色的。」

松鼠正在朝前走,彼得剛到樹下,牠就悄悄兒地跟著他,彼得繞到樹那邊,故意弄出許多響聲。嚇得松鼠立刻往後退,伸出頭,偷瞧彼得。牠的肩、背和後腿,都在我這邊。我舉起來福槍,瞄準松鼠肩部中央,「砰」的一聲,牠像是一袋碎石子,從樹上摔落下來。傑克立刻躥上去,咬緊牠的脊背,前後一陣搖晃,把脊背弄斷後,才把牠扔在地上。這隻松鼠的個兒,幾乎就有傑克那樣大。

一小時以後,我們打到十隻松鼠。彼得說,足夠我們五個人兩三餐的了,打多了吃不完也是白糟蹋。他笑著說:「反正,這是個好預兆,明天,我們一定會有人打到鹿兒的。你使這枝小槍的成績滿不錯嘛!使起來很能得心應手,是不是?」

重回營地的時候,我心裡舒服多了。爺爺他們抬起頭帶著探詢的神情,彼得跟我只顧從口袋裡,忙著一隻隻往外掏,十隻松鼠堆了好大一堆呢。

爺爺親切地問:「誰打的松鼠?是狗嗎?」

彼得嘻皮笑臉地說:「是啊!狗真棒,我們先教會牠使槍。然後就閒坐樹下,把槍交給傑克,讓牠自己去林中打松鼠。午飯後,還打算教牠剝松鼠皮,做可口的菜肴呢。從來沒見過這麼好的狗,比人還聰明些。」

爺爺嘀咕著說:「狗有的是比人還聰明。」又關照我:「孩子!去把松鼠拿走,飯後,你就跟彼得一起把松鼠皮剝乾淨。」

那頓午餐真好吃,至今想來,仍覺得津津有味。這也許就是我不能被稱作美食家的緣故,因為講究飲食的人,才不肯讚美這種卡羅萊納風味的鄉村獵餐呢!只有維也納香腸、沙丁魚、乳酪、薑汁餅;除去熱氣騰騰的咖啡,其餘都是冰冷的。聽來雖然並不怎麼樣,但是我覺得再沒比這一切更美味更可口的了。尤其是天沒亮就起身,在空氣新鮮的林中走了十多里路,忙了一早晨以後,吃來更是其味無窮。

午餐後,大夥兒都在樹蔭下打盹。我和彼得、湯姆三個人,兩點鐘就醒來,忙著剝松鼠皮。這種事只要知道竅門,做來一點不難。彼得和我管剝皮,湯姆負責把牠洗乾淨後抹一點鹽。剝皮的時候,我抓住松鼠頭,彼得拉住牠的後腿,兩個人把松鼠拉得緊繃繃地,彼得拿刀沿著牠的胃和腿向下,直割到足踝,再把松鼠皮從下到上,像剝稻穀那樣,剝得乾乾淨淨,毛皮全部褪到頸部,像一襲披肩,松鼠全身赤裸,再割去松鼠頭和毛皮,把剩下的身體扔給湯姆。

他先把松鼠身體裡的性腺割除(就我所知,切除性腺以後,松鼠肉的滋味可媲美其他任何的肉類。否則,肉味像山羊那樣發羶,也老得像山羊肉那樣硬)再把牠切塊洗淨,放進蓋鍋裡。我去把松鼠頭、毛皮、臟腑……埋在泥土裡。三個人一共用不到三刻鐘,就已經把這一切收拾妥當。我去喚醒爺爺和霍華德先生,大夥兒又開始出發獵鹿了。

狗也休息了好一陣,每條狗吃了半罐鮭魚,足足休息三小時,精神抖擻,勁兒很足的樣子。湯姆和彼得牽著阿藍和阿鈴,天漸漸地開始轉涼,我們朝沼澤那一邊走去。這兒和去沼澤的大路,正好成為Y字形,水位較深,沼澤裡很陰涼。據湯姆和彼得估計,鹿很可能躺在這兒歇午,黃昏前後,還會再出來一次尋找食物。

我一路走,一路想:到底要多久,獵犬才能把鹿趕到我這兒來呢?這時候,牠們已經直接到河邊去了。遠處,金雀花和五倍子叢好濃密,那兒河牀寬闊,水清見底,唬……唬……唬……的叫聲越來越高,從這間歇傳來的狗叫聲裡,只聽得矮樹叢中,響起一陣陣悉悉索索的聲音。

這時候,我已經發現這聲音的來源,原來是一隻好大個兒的公鹿,牠悄默聲兒地,想偷偷溜過矮樹叢。頭頂那兩隻角──我的天,牠的頭上長有兩截枝椏分明的枯樹枝。我默默地扳開槍上的保險,大氣都不敢出,像個木頭人兒似的站著。公鹿直朝著我面前跑來,獵犬在牠身後狂追不捨。

公鹿走近河邊,距離我大約五十碼遠,我舉起槍;牠繼續向前跑,在牠跑到離我只有二十五碼遠的時候,突然發現了我,像是誰按著了牠身上的彈簧,立刻氣喘吁吁地,縱身向右邊一跳……我也忘了牠是一隻鹿,就像打鵪鶉和野鴨一樣,對準牠的肩頭就是一槍。

我扣動扳機──不知道是為什麼,槍聲像是被堵塞住了──正巧打中鹿身上那根彈簧,牠又縱身一跳,離地足有六英呎高,帶傷又跑了二十碼遠,牠逃進矮樹叢裡,就像是走出了我的生命以外啦……槍曾經「砰」的一聲,可是我沒聽見;槍身也曾有過震動,但是我也沒覺得。眼睛裡就只看見從天而降的大怪物,我覺得自己真像擊中了一架飛機似的。

公鹿是四腳朝天,平躺在草地上,靜悄悄地毫無掙扎。獵犬飛也似地躥來,先打算咬住牠,但是立刻就知道牠已不再需要任何幫助了。我已經擊中牠的要害,我悄默聲兒的,只花了一粒裝有三盎司火藥的子彈,就打穿牠的肩頭,打斷牠的脖子,打得牠的心臟立刻停止跳動,射擊的時候,我曾將牠引領得這麼近,幾乎一伸手就能摸到牠肩頭啦。這是屬於我的公鹿!除我以外,沒有別人看見牠,也沒有別人打中牠,更沒有誰教過我或是幫助我,這隻大公鹿──大怪物──是完完全全屬於我自己的呢!

說牠是大怪物一點沒錯。後來他們告訴我,在卡羅萊納的白尾鹿中,牠是夠大的了。鹿角上有十四處尖叉,連皮帶毛足足有一百五十磅。背上是漂亮的金黃色,腹部是燦爛的銀白色,四隻纖秀的黑蹄,十分乾淨。腿部四周細毛叢生,生長麝香腺的地方,有明朗的赤褐色絨毛,挺直如穗。兩隻角就像用鐵絲刷梳理後那樣光潔,枝枝椏椏,盤節分明,顏色就像船上的甲板,被沙石打磨得光可鑑人。

我獨自躺在芳香,細碎的羊齒草叢裡,為的是守著那隻公鹿。這兒只有我自己,像是被單獨留在無垠的沼澤裡,在那座隱沒在柏樹、橡樹林蔭下,大自然聖堂裡的小男孩。聽著金雀花叢中的斑鳩悲歌,夜鳥兒啁啾……那滋味又甜蜜又寂寞。獵犬也躺在那兒,阿藍的下頜枕著公鹿的脊背,阿鈴搖晃著尾巴,先過來舐舐我的臉,好像是在說:「孩子!你的成績不壞嘛!」說著,牠把臉靠在公鹿的臀部,也躺下了。

我想:牠是我和阿鈴、阿藍,我們這夥兒的鹿,才不許什麼見鬼的熊啊、獅子啊、老虎哇,或是別的野獸們把牠從我們身邊搶走呢。

當時,我還沒有想到,自己將要慢慢地長大成人,而且要去獵象、獅子、犀牛之類的巨獸。只知道呆在碎羊齒草叢裡,撫摸著屬於自己的第一隻鹿。摸著牠柔軟的皮毛,光亮的鹿角,嗅著牠醉人的氣味,讚賞牠的美麗……我簡直已經忘卻一切,只知道自己是世界上最富足的小男孩!我的內心奔騰澎湃,說不出對牠那種甜美溫馨的感覺。我想,這是一種自然反應,就像二十五年以後,當我射中第一頭非洲水牛的時候,心裡所引起的感觸是一樣的。

我一會兒拍拍公鹿,一會兒拍拍獵犬……這時候,湯姆和彼得從那邊過來,爺爺跟霍華德先生也從那邊過來。這情景真使人感動,一個小小孩子的身邊,竟有四個高大的成人──小的時候,不論看見什麼,都是又高大又魁梧的──吆喝著從樹林中走出來,圍攏在你的四周,瞧著坐在自己獵獲的龐大戰利品旁邊的孩子。多年以後,我已經懂得很多有關「沾沾自喜」的含義,但在當時,若用沾沾自喜這句話來形容我,還算是很謙虛的字眼兒呢。

爺爺說:「真不錯!」還想忍住不笑出聲音來。

霍華德先生說:「真不賴!」

「小傢伙竟然打中一隻長著雙角的鹿啦!」彼得說著,為我高興的那副神情,就像我剛學會做私酒似的。

湯姆說:「打的真不壞,我想,鹿嘛,准是靜靜站住不動。」

湯姆停了一回又說:「小傢伙嘛,準是睡得迷迷糊糊的,被狗叫驚醒了,一半為了自衛才開槍的。」

「才不是……」我剛開口,就發現他們四個人一齊哈哈大笑起來。

他們已經查看過,跳起之後,草地上所留下的踐踏痕跡,知道我是在牠匆忙逃跑時打中的。但是,他們總忘不了要跟我開開玩笑。

彼得把鹿翻轉,在腹部割了一刀。剖開後,裡面全是綠色的稀爛東西,腥味撲鼻。彼得把公鹿肚皮撕開,爺爺他們三個人抱住我的頭,把那血液、內臟和綠色的草渣,往我頭上一扔。那股氣味腥臭無比,弄得我滿頭滿臉的血污,身上淋淋漓漓,沾滿了一堆髒東西。

我抹去血污,搖晃著腦袋,把頭上的髒東西都甩掉。爺爺說:「這就表示你已經是成人了,你已經浴過血啦。從今以後,如果你再把鹿放走了,我們就要處罰你。孩子!這隻鹿很不錯。」爺爺的語氣好溫柔,「牠的確是一隻讓你得到光榮的鹿!」

湯姆和彼得把公鹿膝蓋後面的軟骨,割開一道裂口,用一根長樹幹穿進裂口中。兩個人合力把公鹿懸空提起,把鹿血倒進沼澤裡。這時,爺爺忽然轉過身來,說:「霍華德!你來幫個忙,把我們那隻鹿抬回營地去。離這兒不太遠,大約有四分之一哩,放在那株樹底下,我真怕山貓把牠吃掉。」

我追問:「什麼鹿?今兒下午您又沒打。上午您不是有一隻也沒……」

爺爺笑盈盈地,又裝模做樣地點著煙斗說:「孩子,我並沒有失手,只是不願意讓你在第一次打鹿的時候,就有了自卑感。如果你沒有打中這一隻──牠比我那隻好得太多啦,我也就把那一隻扔在樹下,什麼也不提了,浪費一隻鹿固然很可惜,但是傷害了一個小男孩,那才更可惜呢!」

這時,我知道自己無法再充大人了。不禁咧開嘴大哭起來,……他們誰也沒有笑我。

六、第一隻鹿十那一年,感恩節前一週,爺爺最要好的朋友霍華德先生,從馬里蘭州來我們家小住。從一開始我就很喜歡他,也許因為他長得模樣像爺爺,亂蓬蓬的鬍子,抽煙斗,身體很健壯;而且他把我像成人一樣看待。他幾乎對我做的每件事都感興趣,很讚賞我的獵槍,還告訴我很多很多有關巴的摩爾郊外,他那座大農場所養的狗和馬的事情。他跟爺爺已經是幾十年的老朋友了,彼此過從很密切,曾經共同遊歷全世界。這時候,兩個人經常坐在前廊上,抽著煙斗,安詳地笑談起多年以前,我還沒有出生時候,他們所共有的那些「甜美」往事。我發現,他們只...

作者序

【新版編著序】

二○○○年十二月,台灣經常討論老書的遠流博識網求文堂上,有一則留言創下了一個很特別的例子。

那陣子正是哈利波特當紅的時候,一位署名nonna的網友從哈利波特想到《魔衣櫉》,想到二、三十年前國語日報曾出版過許多的好書。他說:「不知道有沒有人看過國語日報社出版的《爺爺與我》(上、下集)?故事中的小男孩.跟隨著爺爺的腳步,到處hunting,雁、鵪鶉、鹿、竹雞、松鼠、野鴨、釣魚,採生蠔……由hunting過程中男孩學會守紀律、規定,不貪心……可惜!現這些好書已因為版權問題而成絕響,現代的書不錯的不少,但普遍為了要淺顯易懂,而沒有早先的詞彙那麼優美雋永。不知有多少人看過這本好書?談談好嗎?」

從那之後,每隔一陣子,就會有些忘不了當年這些國語日報文學傑作選的讀者上網貼文,分享他們的心情,及尋找同好,雖然不一定都提到《爺爺和我》,但這本書絶對是其中被提到的次數最高,大家最懷念書籍的榜首。從二○○○年到現在,累積留言已達一百七十三則,至今仍留在博識網求文堂的首頁上,可說是求文堂史上留言壽命最長的一則。

同樣的故事在美國的亞馬遜網路書店也發生了。《爺爺和我》(The Old Man and The Boy)第一次出版是在一九五七年,此後改版再版不輟,最近的一個新版本是在一九九三年出版,自一九九七年亞馬遜開始積極開拓,受到廣大讀者注意後,便開始在那裡有留言的紀錄,也是每隔一陣子一定會有人回到網站留下他們對此書的閱讀心得,最新的一則是在今年二月所貼,留言歷史長達十年不曾中斷,其中九成以上的讀者給了此書五顆星的評價,甚至還有人寫著,如果可以,真希望可以給它六顆星的評價。

是什麼使得這些讀者再三回到這裡寫下他們感人的留言?一本講述小男孩打獵、釣魚的成長故事為什麼這麼令人念念不忘?

在這些讀者留言裡,大部份都寫著,雖然他們並不一定打獵或釣魚,但書中所描述美麗的北卡羅萊納州海岸風光、祖孫之間深厚的情誼、令人懷念的高貴美好情操,在在使它成為一本只要讀過一次,就會讓人一讀再讀、愛不釋手的書。作者的生花妙筆,讓北卡羅萊納帶著鹹味的海風、沙沙的林間風聲,幾乎讓人可以聞嗅得到,觸摸得到。

更有許多讀者寫著:這是人人都應該擁有的童年,這不僅是一本關於大自然的書,更是一本關於成長、關於生命的書。

一九二○年代左右的美國南方,有其特殊的時代背景,那是因宗教原因而實施禁酒的年代;南北戰爭剛結束五十年,黑人仍在為自己的權益奮鬥,女性的地位也還不那麼平等;一次世界大戰剛剛結束,美國經濟因軍事利益進入空前榮景,而三○年代的華爾街股市大崩盤還沒發生……,而在這樣的時代背景裡,在北卡羅萊納的一個南方小鎮,人與人之間交流的善意──無論是黑人、白人、男性、女性──所恪遵並相信的價值,是那麼動人。

《爺爺和我》民國六十年代曾為國語日報出版部出版,當時極受廣大讀者歡迎,譯者優美雋永的譯筆,至今為人懷念,更為此書增添了永恆閱讀的價值。

為了保持譯筆的原味,我們費盡周折,透過國語日報及朋友們的協助,輾轉取得原譯者謝斌女士的譯文版權,並僅針對部分與現代使用習慣不同的名詞做最小輻度的修訂並註解,盡量以當年的原汁原味呈現給讀者,相信,這也是所有期待《爺爺和我》重現的讀者最期望看到的。

感謝所有在求文堂上留下對國語日報叢書和對《爺爺和我》的懷念的讀者們,是因為你們的啟發和觸動,才讓我們開始了這趟追尋過去美好記憶、美好閱讀經驗的過程;才讓這本值得永遠流傳下去的好書再度誕生。

這本書,是為了所有忘不了《爺爺和我》,忘不了自己的童年回憶,忘不了那個時代美好價值的人而做的。

【原版推薦序】

《爺爺和我》的作者與譯者

魯瓦克(Robert Chester Ruark)是美國著名的專欄作家兼小說家,生於北卡羅萊納州威明頓的鄉間。十九歲畢業於卡羅萊納大學,他進入新聞界是由給華盛頓日報寫體育專欄開始。二次大戰期間,加入海軍服役,戰後,他的一篇專欄「女人的時裝如何的令回國的軍人作嘔」(How Women’s Fashion Nauseated Returning Servicemen),刊出之後立刻有兩千五百封各地讀者的信件如雪片飛來。因而得到斯克利普斯‧霍華德系報紙老闆洛埃.霍華德(Roy Howard)的激賞。從此他的專欄風靡全美,為一百零四家報紙撰寫聯合專欄(Syndicated Column)。但是他自己則很謙虛的說:「我只不過是個平凡的筆耕者而己,並不是一個深沈的思想家。」

一九五三年,他離開美國到西班牙。在那裡,他寫了「Something of Value」,這是一本寫非洲種族問題的書,以肯亞為背景,加以他所熟知的海明威式的狩獵題材,使這本書成為一本暢銷書,售出百萬冊以上,加上電影版權賣了三十萬美金,使他能有餘暇寫其他的著作,包括這本《爺爺和我》(The Old Man And I)。一九六五年,他四十九歲時在倫敦逝世。

魯瓦克喜歡狩獵釣魚等戶外活動,這和他的童年生活有關。《爺爺和我》可以說是他的自述,他的童年就和他祖父一同在北卡羅萊納州的海邊度過。那段生活使他領悟到一種特殊的人生哲學,也學到了不少狩獵的知識。

《爺爺和我》寫的是一個喜歡打獵和釣魚的小男孩,但同時也寫的是一個以懷念的心情回憶過去的成人。芝加哥星期論壇報的V.P. HASS在他對本書的論評中說:

「在這世上,沒有任何事可以比得上到原野去狩獵或到水邊去垂釣更能給我快樂。除此之外,就是閱讀《爺爺和我》了。」由此可見這本書把那種活躍的戶外生活寫得如何的生動。

譯者謝斌女士是多年來致力於兒童文學的一位作家。她的創作和譯作經常在各大報兒童少年版發表。《爺爺和我》是她的第一部長篇譯作。她的譯筆樸實流暢,極能確切地表達原作者的風格。她本人也是一位戶外活動和大自然的愛好者,我想,這可能也是她選譯這本書的動機之一。這本書十分難譯,謝斌小姐費時半年譯完此書,在國語日報連載一年,現由國語日報出版單行本,使國內更多的讀者能有機緣讀到這位名家的精心之作,實在值得欣賞。筆者曾是這本譯作的第一個讀者,所以格外有一份樂觀其成的心情,願意以此小文,為之推介。

羅蘭民國六十年十月

【新版編著序】

二○○○年十二月,台灣經常討論老書的遠流博識網求文堂上,有一則留言創下了一個很特別的例子。

那陣子正是哈利波特當紅的時候,一位署名nonna的網友從哈利波特想到《魔衣櫉》,想到二、三十年前國語日報曾出版過許多的好書。他說:「不知道有沒有人看過國語日報社出版的《爺爺與我》(上、下集)?故事中的小男孩.跟隨著爺爺的腳步,到處hunting,雁、鵪鶉、鹿、竹雞、松鼠、野鴨、釣魚,採生蠔……由hunting過程中男孩學會守紀律、規定,不貪心……可惜!現這些好書已因為版權問題而成絕響,現代的書不錯的不少,但普遍為...

目錄

目錄

一、君子之交

二、森林漫步

三、獵野鴨──彈道學

四、釣魚樂

五、九月的歌

六、第一隻鹿

七、聖誕節

八、老狗和老人

九、平底船

一○、沈思和懶散

一一、謙遜

一二、爺爺的規矩

一三、快樂的十月

一四、意外的假期 一五、山羊和我

一六、牧羊神的風笛

一七、獵人和君子

一八、美好的十一月

一九、男孩兒和男子漢

二○、三月和回憶

二一、那點兒狂熱

二二、讀書樂

二三、彈子房

二四、捕魚船上

二五、禮貎

二六、歲月如流

二七、最後的狩獵

二八、爺爺的諾言

目錄

一、君子之交

二、森林漫步

三、獵野鴨──彈道學

四、釣魚樂

五、九月的歌

六、第一隻鹿

七、聖誕節

八、老狗和老人

九、平底船

一○、沈思和懶散

一一、謙遜

一二、爺爺的規矩

一三、快樂的十月

一四、意外的假期 一五、山羊和我

一六、牧羊神的風笛

一七、獵人和君子

一八、美好的十一月

一九、男孩兒和男子漢

二○、三月和回憶

二一、那點兒狂熱

二二、讀書樂

二三、彈子房

二四、捕魚船上

二五、禮貎

二六、歲月如流

二七、最後的狩獵

二八、爺爺的諾言