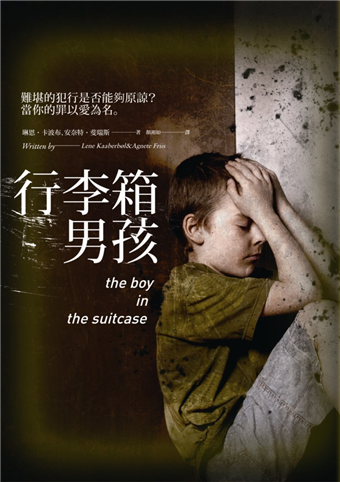

難堪的犯行是否能夠原諒?

當你的罪以愛為名。

丹麥人說:「自《行李箱男孩》之後,再也無人談論千禧三部曲!」

推理評論家張東君說:「這不但是一本推理小說,也是一齣淋漓盡致的心理劇、一場精緻的表演 !」

台灣未上市一周內試讀報名破百,網路熱烈好評不斷

★勇奪丹麥最佳犯罪小說哈洛.莫根森獎、紐約時報年度卓越犯罪小說獎

★美國獨立書商年度選書

★入圍北歐最佳犯罪小說玻璃鑰匙獎

★全球狂售 28 國版權,美國版銷售超越 200,000冊

★New York Times 、USA Today 暢銷榜

每一個致命選擇的背後,都存有高尚的動機?

一則目擊社會陰暗底層的寫實紀錄

一道迎戰人性善惡弔詭的道德難題

星期六,尋常的立陶宛早晨。西濟妲帶著三歲的兒子米卡斯到幼稚園的遊戲場玩耍。忽然間米卡斯跳起來跑向一位年輕女子。那是西濟妲記得的最後一件事──等她從腦震盪的劇痛中醒來,米卡斯已經不見了。

同時間,丹麥富商楊恩正滯留在前往蘇黎士的班機上。心急如焚的他在機上打了一通電話給他的秘書卡琳。幾個小時之後,紅十字會的志工護士妮娜接到好友卡琳的電話。妮娜依照卡琳指示,打開車站的43號置物櫃,發現裡面放著一只光亮的深褐色行李箱──裡頭塞了一個全身赤裸的小男孩,雙眼緊閉,彷彿一件被摺疊的襯衫!

妮娜慌忙提著男孩逃離現場,並與卡琳約定在郊區的小屋見面,卻發現卡琳在床上活活被人打死──是誰在追殺卡琳?這些人千方百計要奪這個男孩,究竟是為了什麼?男孩嗚咽著「媽媽,我要媽媽!」──這個孩子不知在哪兒還有個媽媽!

一位憤怒絕望的母親、一個救子心切的富商,牽連一名無辜捲入的護士,和為愛亡命的暴徒──四個毫無交集的人,竟因一只行李箱深埋的罪孽、邪惡而交纏。富裕的天堂難道只是人性醜惡構築出的夢境?而人究竟要為實則殘酷的善與愛,付上何等痛切的代價?

作者簡介:

琳恩.卡波布 Lene Kaaberbøl

1960年生於哥本哈根,十五歲出版第一本書,至今已出版三十多部小說。長年創作兒童青少年奇幻小說,擅於塑造身處遙遠世界與時光的人物,筆下世界常有魔法元素,面對的難題與當代讀者相似,使讀者在閱讀時容易融入情節。著名的系列有《W.I.T.C.H.》、《The Shamer Chronicles》等,作品累積許多獎項,譯成超過三十國語言。

安奈特.斐瑞斯 Agnete Friis

記者、童書青少年文學作者,較著名的作品為《行李箱男孩》。

譯者簡介:

顏湘如

美國南伊利諾大學法文系畢,現為自由譯者,譯作包括《毒物》、《鼠疫》、《相約自殺的少女》、《房間裡的小奇蹟》等數十冊。

各界推薦

媒體推薦:

北歐犯罪小說當中,少見由兩位女性作家寫作以虐待女性及孩童為主題的犯罪小說,由女性獨特的同情觀點,並由女性角色加以演繹尤具說服力。琳恩‧卡波布及安奈特‧斐瑞斯連袂合作的處女作為讀者帶來強烈震撼。──《紐約時報The New York Times》年度卓越犯罪小說獎書評

北歐犯罪小說的書迷要歡天喜地了──這次寫的是丹麥的腐敗──但別怕,紅十字會的護士妮娜主導這起案件,開啟一場狂暴之旅。──《紐約郵報New York Post》

了不起,確實了不起。一旦你開始讀這本書,就停不下來,彷彿小男孩的性命就取決於你能多快看完這本書。──《華盛頓郵報The Washington Post》

以極簡獨特的北歐風格寫作,一定會被拿來和某部躍上大螢幕的鉅片三部曲作比較(但這本較好)。這個故事內容包含大量情緒上的懸疑和人與人之間的齟齬,卻沒有轉折到通俗鬧劇的方向。作者知道什麼時候該透露玄機,什麼時候該賣關子。關於西濟妲背後的成長歷程和婚姻狀況點到為止,關於妮娜和她家庭與朋友的關係也是點到為止,未嘗阻礙了動作情節的進行。異類的觀點為當中所有迷失方向的行為賦予人性──我認為這可能是這本書最高尚的意義。──《美聯社Associated Press》

這樣一個驚悚緊湊的故事告訴我們一件事,那就是人會為家庭和金錢做出任何事。──《今日美國USA Today》

集中的角色塑造和絕佳的情節設定,隨著故事前進,每條情節線緊密組織,而且沒有一個角色在讀者的意料之中,包括妮娜在內。──《多倫多環球郵報Toronto Globe and Mail》

當年度最好的懸疑小說之一。──自由推理評論家莎拉‧魏曼(Sarah Weinman)

Soho出版社以出版高品質犯罪小說享譽全球,所以不意外這部引人入勝的北歐犯罪小說裡深刻的人物設定直入我心,讓我一頁一頁地看下去──丹麥在我眼中從來沒有這麼罪惡過!──愛倫坡獎得獎作家丹妮絲‧漢彌頓(Denise Hamilton)

太驚人了,從一翻開書就緊抓我的目光。丹麥中產階級和地下犯罪世界隨著情節前進而碰撞牴觸,快節奏的驚悚挾帶心理學的深度。──暢銷作家卡拉‧布雷克(Cara Black)

琳恩‧卡波布及安奈特‧斐瑞斯寫作這本懸疑犯罪小說《行李箱男孩》,創造出一顆在黑暗中閃爍的珍寶。作者使用我們期待在北歐犯罪小說當中看到的確實寫作技巧──簡潔緊湊的文字、高辨識度的角色、激烈的社會意識和無懈可擊的情節──她們塑造一個有魅力的故事讓你隨時都想快點看下去,一頁一頁讓你一頭霧水地一直看下去,然而對於你心智和心靈的撞擊卻是真實而深刻 。一定有什麼埋藏在書頁下,為此我們應深切懷抱感激。──愛倫坡獎提名作家大衛‧科別特(David Corbett)

北歐犯罪小說迷必讀傑作。──《圖書館學刊Library Journal》

丹麥得獎作家團隊的一鳴驚人之作。──《美國獨立書商Indie Next List》

女性角色在這本書中大放異彩,其中最深刻的刻劃是西濟妲身為單親媽媽,沮喪地找尋她失蹤的兒子。在她了解到在追尋兒子的過程中自己何等孤單,還有自己和兒子的困境,面對冷漠的家庭和警方,西濟妲喚起了自己拳擊手般的韌性。 ──《波士頓環球報Boston Globe 》

綜觀年度最佳犯罪小說名單,琳恩‧卡波布及安奈特‧斐瑞斯以她們的才華洋溢脫穎而出,準備好讓美國讀者一探究竟了。──《出版者市場Publishers Marketplace》網站

千禧三部曲史迪格‧拉森(Stieg Larsson)的書迷將會找到很多喜愛《行李箱男孩》的理由。一個比莎蘭德(Lisbeth Salander)更有魅力的女性角色──妮娜將會震撼許多人,尤其是女性讀者。──《出版者週刊Publishers Weekly》

所有近期的北歐犯罪小說全都一窩蜂地迷戀史迪格‧拉森(Stieg Larsson)。這本書由兩個勇敢的女性角色承擔了一個由男性犯下的駭人陰謀,令人不禁聯想到千禧三部曲──初登場就是一個恰到好處的懸疑範本。──《柯克斯書評Kirkus Reviews》

這部由過往鋪陳的懸疑犯罪小說糾結了多條情節線,最後才揭露多位角色的行為動機,同時營造了驚人的懸疑感。──《書單Booklist》雜誌

《行李箱男孩》以令人呼吸困難的步調前進,在緊湊設計的編排中安置精妙轉移的觀點──《每日野獸Daily Beast》新聞網站

這是一部驚悚且緊迫的小說,反映了恐怖的現實。──馬丁.貝克探案系列作者麥.荷瓦兒(Maj Sjöwall)

警告!如果你打開這本書,你的人生就要隨時待命了。──丹麥《Elle》雜誌

精彩非凡……一本無不完美的犯罪小說。──《丹麥週末報The Weekend Newspaper》

《行李箱男孩》以緊湊的情節和寫作完美的懸疑祕辛,將北歐犯罪小說的口碑鞏固為一座新的獵場……一部節奏快速、結構嚴謹的懸疑作品,極簡的文字就像是北歐犯罪作者的正字標記。這是一本引人注目的小說,你會發現自己一翻開就難以釋手。──《懸疑犯罪圖書館Mystery Cime Librarian》

這本懸疑三部曲的第一部是一個關於秘密和錯誤決定、充滿情感張力的故事。這本書也關於女性:絕望恐懼、拒絕正視自己過往抉擇的女性,以及最重要的,一個絕決、勇敢地為他人奉獻的女性。書的開頭是以幾個看似毫無關聯角色間的觀點構成的簡短篇章,寫作極簡,在這個關頭不該讓讀者知道的事完全沒有多說,但情緒卻是連續的。令人意外的結局完美,你不會忍心放下這本書。──《浪漫時代Romantic Times》

《行李箱男孩》是一本卓越的犯罪首部曲,在悲劇和社會議題這個主題上點燃了一瞬火光。它處理和表達的是嚴肅的社會意識,這一點加重了這個故事的深度。這是一本吸引人、懸疑且傑出的犯罪小說,有著複雜刻劃的人物,在北歐是一本暢銷大作。《行李箱男孩》絕對值得一讀。──《北歐書部落Scandinavian Books' Nordic Book Blog》

琳恩‧卡波布及安奈特‧斐瑞斯的《行李箱男孩》是另一本由勇敢女性角色出演的北歐犯罪範本,擁有最不尋常的情節和動機,會讓你到最後一刻之前都還摸不著頭腦。──《布客隆讀書網BookLoons,2011年11月推薦》

這是一本步調緊湊的犯罪小說,讓讀者饒富興味地投入妮娜發現的那個被偷走的小生命,琳恩‧卡波布及安奈特‧斐瑞斯寫出一部關於母愛、移民、犯罪、報應和補償的故事,無人可比。──《Literate Housewife網站》

媒體推薦:北歐犯罪小說當中,少見由兩位女性作家寫作以虐待女性及孩童為主題的犯罪小說,由女性獨特的同情觀點,並由女性角色加以演繹尤具說服力。琳恩‧卡波布及安奈特‧斐瑞斯連袂合作的處女作為讀者帶來強烈震撼。──《紐約時報The New York Times》年度卓越犯罪小說獎書評

北歐犯罪小說的書迷要歡天喜地了──這次寫的是丹麥的腐敗──但別怕,紅十字會的護士妮娜主導這起案件,開啟一場狂暴之旅。──《紐約郵報New York Post》

了不起,確實了不起。一旦你開始讀這本書,就停不下來,彷彿小男孩的性命就取決於你能多快看完這本書。...

章節試閱

她用屁股頂住打開的玻璃門,將行李箱拖進通往地下停車場的樓梯間。T恤底下,汗水順著胸背滴流而下;比起無風燠熱的戶外街道,這裡也只是稍微涼爽一些。有個速食店的漢堡紙袋被丟棄在一旁,發出濃濃腐臭味,絲毫無助於改善樓梯間氣味。

這裡沒有電梯。她單憑力氣,一步一步將沉重的行李箱搬往停車樓層,又忽然覺得在得知裡面裝什麼之前,其實不太想放到車上去。她在幾個垃圾箱背後找到一個相當隱密的地點,能同時避開監視攝影機與路人的好奇目光。行李箱沒有上鎖,只是扣上箱扣並繫上一條堅固耐用的皮帶。她兩手抖個不停,其中一手更因搬著這笨重的龐然大物走太遠而麻木無血色。但最後畢竟還是解開了皮帶,打開了彈簧扣。

行李箱內有個男孩:全身赤裸,一頭金髮,相當瘦小,約莫三歲大。她大吃一驚,跌靠在垃圾箱粗糙的塑膠表面。男孩的膝蓋貼在胸前,彷彿被摺疊的襯衫。否則應該裝不進去,她暗忖。他閉著雙眼,天花板螢光燈的淺藍光線照在他的皮膚上微微發亮。直到看見他嘴唇微張,她才發覺他還活著。

八月

屋子坐落在懸崖邊上,海灣景色一覽無遺。堡壘:這是當地人給它起的外號,楊恩心知肚明,但並非因為如此他才略感不滿地望著那片白牆。當地人愛怎麼想隨他們去,反正他們又不重要。

這房屋當然是由知名建築師設計而成,十分現代化,屬於經典功能主義風格,是瑞典「funkis」流行趨勢的的現代版。新funkis風。安妮如此稱呼,還讓他看了照片和其他房屋,直到他了解或至少了解一部分為止。直線,沒有裝飾。巨大窗戶能將光線與周遭美景納入室內,如此一來景致便能自動展現。這是建築師的說法,楊恩可以明白他的意思,一切都是嶄新、純潔、正確。事前,楊恩買下土地,拆除舊有的夏日小屋,並與市議會奮戰到底,直到議員們覺悟到他們當然希望他成為本地的納稅人而發給必要的許可;他甚至擺平了當地自然協會的代表,一聽到他的捐款數目,正在喝花草茶的女代表還差點嗆著。但在此建立一個野生動物保護區又有何不可?他對其他人的建築物沒興趣,也不想跟著喧鬧的野餐民眾到處晃蕩,於是就有了他這棟房屋,受到白牆保護,通風良好、光線充足,呈現整齊劃一的新funkis線條,正是他所希望的樣子。

然而,這和他想像的不同,不應該是這個樣子。他還抱著一種奇怪而散漫的渴望想著另一個地方。那是一棟老舊的龐大建築,已露頹象的一九一二年暴發戶風格混合醜不拉嘰的六○年代增建部分,毫無魅力可言,但因位於濱海路(哥本哈根金融精英聚集的沿海住宅區)而昂貴有如天價。不過這並不是他想要這房子的原因──郵遞區號對他而言毫無意義。房子之所以吸引人是因為離安妮的童年住處很近,就在高大又未經修剪的山楂樹籬另一邊。他忍不住一幕幕地幻想著:整個大家族聚在蘋果樹下烤肉,他和安妮的父親置身於維吉尼亞菸草的氤氳煙霧中,手上端著一大杯非常高級的蘇格蘭威士忌。安妮的兄弟姊妹們帶著孩子圍在白色長形的庭園桌邊,安妮的母親則披著一條美麗的印度披肩坐在鞦韆椅上。還有他和安妮的孩子,他想像約有四、五個,年紀最小的正睡在安妮腿上。最重要的是安妮很快樂、很放鬆,面帶微笑。或許是仲夏節的聚會,他們自己升起營火,不過還是得有夠多人在場,歌聲聽起來才能符合情境。也或許只是某個平常的星期四,因為心血來潮,而且當天碼頭上剛好有新鮮的蝦。

他渴切地吸了幾口煙,目光望向海灣遠方。海水呈暗沉的深藍,白沫斑斑,風拉扯著他的頭髮,吹得他雙眼泛淚。屋主甚至是在他百般勸說下才答應出售房子。文件已經準備妥當,就等他簽字。但她卻說不要。

他不懂。那是她的家人啊,該死。女人不都應該在乎這些事情嗎?在乎親近、根源、緊密的關係之類的嗎?何況安妮有那樣的家庭……是啊,關係健全、相親相愛、緊密相連。凱爾與英娜結褵近四十年,很明顯依然深深相愛。安妮的兄弟們經常會回家來,有時帶著妻兒,有時則只因為兩人都還在以前的俱樂部打網球便獨自順道過來。如今就在隔壁,只隔著一道樹籬,便能輕輕鬆鬆每天都跟他們一樣……她怎能拒絕?但她確實拒絕了,平靜地、固執地,道地的安妮作風,沒有爭辯也沒有原因。就是不要。

所以現在他們才會在這裡。這是他和她和亞歷桑德住的地方,位在懸崖邊上。一吹起西北風,白牆四周便能聽到風聲呼號,而且他們是落單的。距離太遠無法順道經過,不能參與,也無法分享家人輕鬆溫馨的溝通,只能每年偶爾特別安排四、五次碰面。

他抽上最後一口之後丟下香菸、踩熄菸蒂,以免在乾草上起火。接著又站了幾分鐘,讓風猛力吹去衣服和頭髮上的煙味。安妮不知道他又開始抽菸了。

他從皮夾拿出相片。之所以放在這裡是因為他知道安妮太有教養,不可能偷翻他的口袋。也許早該丟掉,但偶爾總還是需要看上一眼,需要感受一下相片所帶來混合著希望與恐懼的感覺。

男孩直視著鏡頭,裸露的雙肩往前聳,彷彿準備抵禦某種隱形的危險。從相片很難看出拍照地點,細節都隱沒在他身後的黑暗中。他的嘴角還留有剛剛吃過東西的痕跡,可能是巧克力。

楊恩伸出食指碰觸照片,很輕很輕地,然後小心地收起照片。他們寄了一支手機給他,是一支他自己永遠都不會買的舊款Nokia。恐怕是贓貨,他心想。他撥了號碼,等候接聽。

「馬卡爾先生,」那聲音很有禮貌,但語氣很重。「你好,作好決定了嗎?」

雖然心意已決,卻仍感到遲疑。最後那聲音不得不推他一把。

「馬卡爾先生?」

他清清喉嚨。

「是的,我答應。」

「很好。以下是給你的指令。」

他仔細聆聽簡短明確的幾句話,寫下幾個號碼與數字。他也很有禮貌,和電話那頭的男人一樣。直到對話結束後,他再也無法隱忍嫌惡與輕蔑,氣冲沖地大手一甩,電話循弧線飛過圍籬,彈跳幾下消失在下方長滿石南的坡地上。

他回到車上,開過剩下的那段路回家。

不到一小時後,他在山坡上到處匍伏爬行,尋找那樣該死的東西。安妮來到屋前陽台上,靠著欄杆探身。

「你在做什麼?」她喊著問道。

「我有東西掉了。」他喊著回答。

「要不要我下來幫你找?」

「不用。」

她在外頭待了一會兒。風撕扯著她的桃色亞麻洋裝,上升氣流吹亂她及肩的秀髮將臉蒙住,看似整個人往下墜。沒有綁降落傘的自由落體,他暗想,但旋即克制住不讓那一連串的思緒往下發展。不會有事的。安妮永遠都不需要知道。

他花了將近一個半小時才找到那支爛手機。接著他得打到航空公司。這趟行程他不想讓秘書替他訂位。

「你要去哪裡?」安妮問道。

「蘇黎世,很快就回來。」

「出什麼事了嗎?」

「沒有,」他急忙說道。她眼中立刻湧現出恐懼神色,試圖安撫她是一種反射動作。「只是公事,有幾筆資金需要處理。我禮拜一就回來。」

他們怎麼會變成這樣?他忽然印象鮮明地回想起十多年前那個五月的星期六,他看著凱爾牽著她的手步過走道,當時的她穿著簡單得不可思議的白禮服,粉紅與白色玫瑰花蕾插在髮間,美如仙女下凡。他立刻便知道自己選的捧花太大也太俗艷,但無所謂。再過幾分鐘就能聽到她說「我願意」。他的目光一度與凱爾的目光交會,並似乎看見某種歡迎與感激。岳父大人。我會照顧她的,他對那位面帶微笑的高大男子默許道。他還在心裡額外許下兩個不包含在婚姻誓約裡的承諾:只要是她想要的東西,他都會給她;他會保護她不受世上任何邪惡所害。

這還是我現在想要做的,他邊想邊將護照丟進蘇黎世的行李箱。無論要付出多少代價。

有時候,尤查斯會夢到一個家庭,有母親、父親和兩個孩子,一男一女。通常他們都坐在餐桌旁,吃著母親為他們做的飯。他們住在一棟有花園的房子,花園裡有蘋果樹和覆盆子。這些人面帶微笑,看得出來十分快樂。

他自己則是站在屋外往裡看。但總覺得他們隨時都可能瞥見他,於是父親便會打開門,露出更燦爛的微笑說道:「你來啦!快進來,快進來。」

尤查斯根本不知道他們是誰,也不是每次都記得他們的長相。但每回醒來後,總有一種混雜著鄉愁與期望的感覺,如塊壘般積壓在胸口一整天。

最近常常作這個夢,讓他怨起了芭芭拉。都怪她老喜歡說未來會如何──關於他和她,還有位在克拉科夫近郊的小房子,距離剛好近得讓她母親只須搭一班公車,又遠得足以讓他們保有些許隱私。當然了,還會有孩子,因為這正是芭芭拉想要的:孩子。

事發前一天,他們慶祝了一番。一切都已著手,一切都已就緒。東西都搬上了車,一切都準備妥當了。如今唯一可能阻止他們的就是那個賤人突然改變作息,但即便如此,也只需要再等一星期。

「我們到鄉下去吧,」芭芭拉說:「去找個地方可以躺在草地上,又可以獨處。」

起初他不同意,因為最好不要改變自己的作息。別人會記得。只有做自己平常習慣做的事,才能不過於引人注意。但他隨即想到倘若一切按計畫進行,這可能是這輩子待在立陶宛的最後一天。他實在不太想把這一天浪費在販售保全系統給維爾紐斯的中階商人。

他打電話給客戶取消訪約,說公司會在星期一或星期二另外派人過去。芭芭拉以「感冒」為由請了病假。得等到星期一,柯林卡那兒才會有人發現他們一起翹班,到那時已經無所謂了。

他們開車到迪玖利斯湖去。這裡曾經是蘇聯時代少年團團員的度假營地,如今成了童軍營區,在此八月底的上課日,整個地方空空蕩蕩。尤查斯將Mitsubishi停在幾棵松樹底下,希望回來時車內不會熱得像烤箱。芭芭拉下車後伸了個懶腰,白襯衫往上滑,露出一小截黝黑的腹部,光是這樣便足以讓他的陰莖抽搐。從來沒有一個女人能像芭芭拉這麼快讓他興奮起來,從來沒有一個女人像她這樣,就這麼簡單。他仍然不明白她到底為什麼會看上他這種人。

他們避開小木屋群──反正那些木屋看起來也十分悽涼破舊──轉而沿著小路爬過旗山進入森林。他深深吸入樹脂與樹木被曬枯的氣味,剎那間彷彿又回到和奶奶愛蒂塔住在維薩吉納斯附近那座農場的日子。他在那兒度過了人生的前七年。冬天裡冰冷又孤單,但到了夏天雷曼塔斯跟著他自己的祖母搬到隔壁農場,從此這兩座小農場間的松木林便成了泰山的非洲叢林,也有如摩希根族英雄「鷹眼」的遼闊森林。

「好像可以在這裡游泳。」芭芭拉指向前方較遠處的湖岸,只見一座老舊的水池平台像根微彎的手指插入湖水中。

尤查斯將維薩吉納斯塞回它所屬的、標示著「過去」的盒子裡。這盒子他不常打開,此時此刻更沒有理由找這個麻煩。

「可能有水蛭。」他故意逗她。

她扮了個鬼臉。「當然沒有,不然不會讓小孩在這裡游泳。」

他遲了些才發覺自己其實並不想阻止她脫衣服。

「你說得應該沒錯。」他連忙說道。

她衝著他笑了笑,似乎看穿了他的心思。就在他的注視下,她慢慢地解開襯衫釦子,脫下沙色裙子和繩帶涼鞋,最後只穿著白色內褲和素白胸罩,赤腳站在沙灘上。

「一定要先游泳嗎?」他問道。

「不,」她靠上前來說道:「可以之後再游。」

他對她的慾望太過強烈,有時笨拙得像個青少年。但今天他強迫自己耐著性子等,和她玩玩,親吻她,確保她也和他一樣興奮。他摸索著隨時放在皮夾裡的保險套,這是她的堅持。然而這次她阻止了他。

「多美好的一天,」她說:「多美好的地點,一定能製造出一個很美的孩子,你不覺得嗎?」

他說不出話來,只是鬆開皮夾,擁抱她幾分鐘後才將她推倒在草地上,試著滿足她飢渴的慾求。

事後,他們的確在那又深又涼的湖水裡游起泳來。她泳技不太好,始終沒真正學會,所以多半是游狗爬式,雙腳亂踢、水花四濺。最後她兩手勾在他頸後讓他拖著走,他則是仰泳讓兩人浮在水面上。

「你愛我嗎?」她凝視著他問道。

「愛。」

「就算我是個老女人也愛?」她大他九歲,這點令她感到困擾,他卻不在乎。

「愛得發瘋。」他說:「而且你又不老。」

「你要照顧我。」她說著將頭枕在他胸前,他感受到一股驚人的溫柔力量。

「隨時候命。」他喃喃地說,同時想到夢裡的家庭也許就是他和芭芭拉,也許那正是重點所在:他和芭芭拉住在克拉科夫近郊,就快了。

只要再先做一件小事就好。

星期六是西濟妲最孤單的日子。

一星期過得很快;有工作、有米卡斯,打從六點不到從幼稚園接他回來以後,所有事情全都按部就班:煮飯、吃飯、替孩子洗澡、哄他睡覺、替他把隔天早上要穿的衣服擺好、打掃、洗碗、看一下電視。有時會在新聞報導的單調聲音中入睡。

但星期六呢,星期六屬於祖父母。一大清早,大樓前面的停車場便很繁忙,車上載滿孩子和行李袋和空木箱,到了星期日晚上,這些車又會載著馬鈴薯、萵苣和空心菜回來,偶爾還會有新鮮的雞蛋和蜂蜜。每個人都要「到鄉下去」,不管鄉下指的只是一塊小菜園或是祖父母的農場。

西濟妲哪兒都不去。現在她的蔬菜全都上超市去買。有時候看見住在三十二號、四歲大的小蘇菲亞衝過人行道,奔入紅褐色頭髮、皮膚黝黑的祖母懷裡,她總會心痛得好像失去一條胳臂。

這個星期六,她的解決之道一如既往:裝滿一個熱水瓶的咖啡、準備一點簡單的午餐,然後帶米卡斯到幼稚園的遊戲場去。圍牆邊樺樹的白皮綠葉在陽光下閃閃發亮。前一天夜裡下過雨,有一對椋鳥在蹺蹺板底下的褐色水窪裡戲水。

「媽媽你看,小鳥洗澡!」米卡斯興沖沖地指著說。最近他開始說話說得很快,而且幾乎不間斷,只是口齒還不是非常清晰,要想每句都聽得懂並不容易。

「是啊,他應該是想讓自己漂亮又乾淨吧。你想他知道明天是星期天嗎?」

她原本以為遊戲場上或許會有一兩個小孩,但這個禮拜六只有他們倆,通常多半如此。她把玩具卡車和紅色小塑膠桶和鏟子給了米卡斯。他還是熱愛沙坑,可以玩上幾個小時,野心勃勃地設計溝渠道路,豎起小樹枝當樹木,又或是搭建碉堡。她坐在沙坑旁,闔眼片刻。

她好累。

一陣溼溼的沙落在她臉上。她重新睜開眼。

「米卡斯!」

他是故意的,看得出他臉上按捺住的笑意,眼中閃閃發光。

「米卡斯,別這樣!」

他將鏟子尖端插入沙中一扭,又是一陣沙雨齊落,正打中她的胸口。她感覺到有一部分掉進上衣裡頭。

「米卡斯!」

他再也忍不住格格笑起來,笑聲源源不絕,像有傳染力似的無法抗拒。她跳起來。

「看我怎麼修理你!」

他高興地尖叫,並以三歲幼童最快的速度跑開。她略微放慢腳步讓他跑在前面,然後追上去抓住他,將他拋入空中後再緊緊抱住。他起初稍稍扭動掙扎,接著便張開雙臂環抱住她的脖子,並將頭埋進她的下巴底下。他的淺淡金髮散發出洗髮精和小男孩的氣味。她親親他的頭頂,大大地咂一聲,惹得他又再度扭動身體格格發笑。

「媽媽不要!」

直到稍後,當他們重新回到沙坑旁,她給自己倒了第一杯咖啡之後,才又再度感覺到倦意。

她把塑膠杯湊到鼻子前吸了幾下,像在吸古柯鹼似的。但這種疲倦不是咖啡能消除的。

會永遠這樣嗎?她心想。只有我和米卡斯,孤單地活在世上。不應該是這樣的,不是嗎?

忽然間,米卡斯跳起來跑向圍牆。有個女人站在那裡,是一個高高的年輕女子穿著淡色的夏天外套,頭上圍著花絲巾,好像要去做彌撒的樣子。米卡斯很堅定地朝她奔去。是幼稚園的老師嗎?不,她覺得不是。西濟妲遲疑地站起身來。

這時她發現女子手裡拿著一樣東西,晶亮的包裝紙在陽光下閃爍不定,帶著熱切渴望的米卡斯已經奮力往圍牆走了一半的路。是巧克力。

西濟妲又驚又怒,邁出大大的十到十二步後,也來到圍牆邊。她有點過於粗魯地抓住米卡斯,他生氣地瞪她一眼,臉上卻已經沾了巧克力。

「你給他吃什麼!」

陌生女子訝異地看著她。

「只是一點巧克力……」

她略帶口音,可能是俄國人,這並未讓西濟妲消氣。

「我兒子不許跟陌生人拿糖果。」她說。

「對不起,實在是因為……他太可愛了。」

「昨天是你嗎?還有再前一天呢?」米卡斯的套頭上衣沾了一些巧克力,西濟妲為此與園方人員大吵一架。他們堅決否認曾給孩子們吃任何甜點。一個月一次,這是雙方協議的政策,他們想都沒想過要違約,園方如此說。如今看來是真的了。

「我常常經過這裡。我就住在那邊。」女子指著遊戲場周圍那片水泥公寓建築的其中一棟說:「我都會請孩子吃糖果。」

「為什麼?」

穿淡色外套的女子看著米卡斯好一會兒。此時的她神色顯得緊張,彷彿做了不該做的事被逮到似的。

「我自己沒有孩子。」她終於說道。

西濟妲盛怒之餘,頓時湧上一股憐憫之情。

「很快就會有了。」她聽見自己說:「你還年輕呢。」

女子搖搖頭。

「三十六了,」她說道,好像這個數字本身就是個悲劇。

直到這一刻西濟妲才發現她在眼睛與嘴唇邊緣都仔細地上了妝,以便掩蓋細微的老化徵象。她不由自主地把兒子摟得更緊一些。至少我有米卡斯,她對自己說,至少我有這個。

「請不要再做這種事,」她的口氣沒有預期的嚴厲。「這對他不好。」

女子眼中閃著光。

「很抱歉,不會再發生了。」她說完便猛然轉身快步離去。

可憐的女人,西濟妲暗想,看來人生不如意的不只我一個。

她用溼手巾擦去巧克力漬時,米卡斯很不高興,像蟲一樣扭個不停。

「還要巧克力,」他說:「還要!」

「不行,」西濟妲說:「沒有了。」

她看得出他打算使性子,連忙環顧四周看看有沒有什麼能轉移他的注意力。

「哈,」她抓起紅色桶子說:「我們來蓋一座城堡怎麼樣?」

她陪著他玩,直到他再次沉迷於遊戲當中,沉迷於水與沙與樹枝以及可以用這些來完成的事物的無限魅力之中。咖啡冷掉了,但她還是喝了下去。尖刺的小沙粒被胸罩鋼絲嵌進皮膚裡,她試著偷偷清除掉。枝葉繁茂的樺樹陰影罩在灰色沙地上微微閃動,米卡斯到處爬來爬去,一手緊抓著卡車,一面發出逼真的引擎聲。

之後,那是她記得的最後一件事。

海鷗,楊恩暗咒,該死的海鷗!

早在一個多小時前就該回到丹麥了,如今卻坐在原訂七點四十五分飛往哥本哈根機場的飛機上,與其他一百二十二個倒楣鬼一同承受鋁管艙內高溫的煎熬。不管空服員送來多少冰涼飲料都無法舒緩他的絕望感。

其實飛機是準時從哥本哈根飛抵的,誰知登機時間一再延後,先是十五分鐘,接著又十五分鐘,最後再加半小時。楊恩等得開始冒汗,他的時間非常緊迫,但櫃台人員不斷地說臨時出了點問題,請乘客在門邊稍候。當他們忽然宣布再次延後登機時間,而且是整整一小時,又不作任何解釋,他終於忍不住發脾氣,並要求卸下行李以便搭其他班機前往哥本哈根。這個要求被禮貌地拒絕了。託運的行李已經上了飛機,混在其他一百二十二只行李當中,他們顯然不願意幫他去找。他說那就不管它了,隨後便想丟下行李離開登機門,這時忽然有兩名安管人員出現在他左右,告訴他說如果他的行李要搭那班飛機出境,他也得這麼做,有問題嗎?

沒有,他連忙否定,他可不想再在某個沒有窗戶、上了門鎖的房間裡待上數小時。他解釋說自己不是恐怖份子,只是因為有非常重要的事要處理而備感沮喪的生意人。先生,航空安全也是非常重要的事,他們說。他順從地點點頭,往一張藍色塑膠椅坐下,心中暗暗咒罵九一一與那可怕的一天對世人造成的一切後果。

等了許久終於被告知可以開始登機。這時候忽然凡事都必須以驚人的速度完成,不僅加開兩個櫃台,還有穿著淺藍色制服的工作人員東奔西跑,只要有人脫隊或腳步稍慢,便立刻緊跟在後。楊恩一屁股坐進寬敞的商務艙座位,看了看手錶,心懷感激。還能趕得上。

引擎逐漸加溫,空服員開始說明緊急逃生口在這裡和這裡,飛機也開始滑行過跑道。

不一會兒飛機靜止下來,而且靜止好久,楊恩不禁心急起來,又看看手錶。你他媽的快動啊,他暗自詛咒,快讓這架笨飛機飛上天去!

但卻聽到廣播系統傳出機長的聲音。

「很抱歉要告訴各位,我們的飛行還有一點問題。從哥本哈根飛到這裡的途中,我們撞到了一隻鳥,飛機並無損壞,但當然得經過一番徹底的檢查才能再起飛,所以之前才會耽誤這麼久。飛機經過檢查後,證實可以完全正常運作。」

那怎麼還不飛呢?楊恩咬牙切齒地想。

「航空公司有一個品管程序,根據該程序,我們必須將檢查文件傳真到哥本哈根簽字,取得最後許可之後才能起飛。目前這個時間在哥本哈根只有一位值班人員能發給許可,但不知為何,他人不在座位上……」

機長的口氣也十分明顯透著無奈,但相較於楊恩內心的絕望,那根本不值一哂。他的心怦怦跳得好急,都可以感覺到胸口發疼。要是我心臟病發作,他們會不會讓我下這班該死的飛機呢?他納悶地想,甚至思索著假裝發作的可行性。但即使下了飛機,還是得花時間搭上另一班飛機,即使他肯付錢,要安排一架私人飛機也所費不眥。他不得不面對自己恐怕支付不起的現實。

到底該怎麼辦?他絞盡腦汁想找個能打電話求助的人。有誰既可靠又有能力完成需要完成的事?應不應該找安妮?

不,安妮不行。該做的事只能找卡琳,她已經參與到一定程度,而且愈少人知道愈好。他從公事包拿出私人手機按下她的號碼。

空服員立刻像撲抓小雞的老鷹一般衝到他身旁。

「先生,請不要使用手機。」

「現在是靜止狀態,」他指出:「除非航空公司想打六位數的求償訴訟官司,不然你最好閃開,讓我現在就打電話回公司。」

空服員注意到他無疑是因為咬牙切齒而下顎緊繃,於是決定與其逞匹夫之勇,還不如圓滑以對。

「那麼請長話短說。」她說道:「通完話之後請務必關機。」

他打電話時,空姐仍繼續站在座位旁。他本想請她讓他保有隱私,但周遭還有其他乘客,無論如何都不能暢所欲言。

他簡要地吩咐卡琳前往他在哥本哈根的銀行,提領他剛剛從蘇黎世匯入的金額。

「你得給他們一個密碼,我再傳簡訊告訴你。帶我的一個公事包去,附有精密鎖的那個,畢竟金額不小。」

他敏銳地意識到空姐在一旁傾聽,實在不知道接下來該怎麼說才不至於聽起來像通俗驚悚小說的內容。

「好啦,其他的我全都一起傳簡訊給你。」他很快地說:「其中涉及到好幾個數字。看完簡訊以後記得回傳給我。」

儘管表演暫時落幕了,當他傳簡訊並等候回覆之際,空姐仍大喇喇地待在他座位旁邊。他等得有點擔心了才收到簡訊。

OK,但你欠我一次。

好,他回寫給她,這我知道。

他心想不知得付出什麼代價──尤其是她的代為保密。卡琳對於生活中的事物已經培養出更高品味,但實際上她還是個善良忠實的人,他自我安慰道,而且她也有一些理由不得不討好他。他畢竟一直是個非常慷慨的老闆,在其他某些方面也毫不吝嗇。

就在這時候,飛機往前抖了一下然後開始移動,他不禁質疑自己是否太早決定讓她參與。不料飛機竟滑行出跑道來到停機區。機長解釋由於機場的起飛班機眾多,他們已經錯過起飛時刻,現在只得無限時延後,首先等候哥本哈根送來起飛許可,其次還要等機場分配新的起飛時刻。他感到非常抱歉,但不幸的是等候期間,機上空調必須關閉。

楊恩閉上眼睛,分別用丹麥語、德語和英語罵了句去他媽的。

她用屁股頂住打開的玻璃門,將行李箱拖進通往地下停車場的樓梯間。T恤底下,汗水順著胸背滴流而下;比起無風燠熱的戶外街道,這裡也只是稍微涼爽一些。有個速食店的漢堡紙袋被丟棄在一旁,發出濃濃腐臭味,絲毫無助於改善樓梯間氣味。

這裡沒有電梯。她單憑力氣,一步一步將沉重的行李箱搬往停車樓層,又忽然覺得在得知裡面裝什麼之前,其實不太想放到車上去。她在幾個垃圾箱背後找到一個相當隱密的地點,能同時避開監視攝影機與路人的好奇目光。行李箱沒有上鎖,只是扣上箱扣並繫上一條堅固耐用的皮帶。她兩手抖個不停,其中一手更...