差點遭處決的無辜青年,述說自己被剝奪的人生

社會不公一路演變至司法不公,最後以死刑和十八年冤獄收場

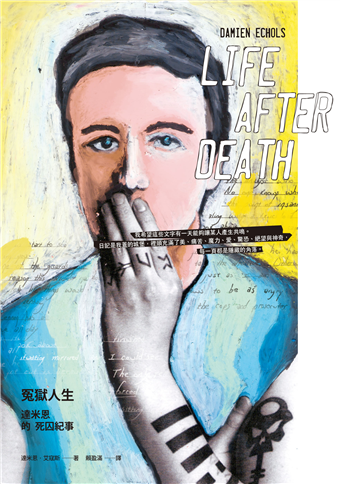

「我希望這些文字有一天能夠讓某人產生共鳴。日記是我蓋的城堡,供未來的魔術師發現和探索,裡頭充滿了美、痛苦、魔力、愛、驚恐、絕望與神奇,每一頁都是隱藏的角落。」

1993年夏天,三名男童在美國南方小鎮西曼菲斯郊外遇害,被綑綁裸屍於小溪當中。檢警認為如此兇殘的手段必定與撒旦教有關,而鎮上的頭號邪教嫌疑分子就是達米恩──因為他總是穿著黑色大衣還喜歡重金屬搖滾樂。

達米恩是家境非常窮困的少年,與其他同學格格不入。命案發生後,達米恩首當其衝遭到逮捕。一起被捕的還有兩個朋友傑西跟傑森,智商只有七十二的傑西在疲勞偵訊與警方設計誘導下「坦承」三人犯案。全案除了這份顛三倒四的口供之外,沒有任何物證,三人在濃厚獵巫氣氛下被判有罪,「主謀」達米恩判處死刑,其餘兩人終身監禁。

這個案子因為充滿疑點而引發關注,HBO製作的紀錄片《失樂園》播映之後更是引起全美聲援,許多名人例如強尼戴普和彼得傑克森也積極參與聲援活動。最新的紀錄片《非法的正義》由彼得傑克森擔任製片,艾騰伊格言則將這個故事拍成電影。

2011年,三人終於獲釋。本書是達米恩出獄後整理獄中日記而成,述說他被關進死牢之前的慘澹童年、不公不義的審判、獄中的遭遇和思考,以及如何在絕望中避免身心崩潰。達米恩的文字深具魔力,對底層生活的描述帶有奇特的幽默,時而讓人悲傷痛心,時而讓人放聲大笑。

作者簡介:

達米恩.艾寇斯Damien Echols

1974年生,在密西西比州、田納西州、馬里蘭州、奧勒岡州、德州、路易西安納州和阿肯色州長大,十八歲那一年跟傑森.鮑德溫和傑西.米斯克利(後來人稱西曼菲斯三人組)因羅賓漢丘謀殺案被誤判有罪,並判處死刑,在死囚區服刑十八年,2011年三人接受所謂的艾佛德認罪協議,在阿肯色州政府同意下獲釋。HBO製作的三集紀錄片《失樂園》(Paradise Lost),以及彼得傑克森和法蘭華許製作的《非法的正義》(West of Memphis)都以西曼菲斯三人組為主題。艾寇斯自費出版過一本回憶錄《快到家了》(Almost Home)。他和妻子洛莉.戴維斯目前定居於紐約市。

譯者簡介:

賴盈滿

倫敦政經學院科學哲學碩士,現專事翻譯,譯有《海拉細胞的不死傳奇》《娥摩拉》《神話簡史》和《資訊:一段歷史、一個理論、一股洪流》等書。

各界推薦

名人推薦:

羅秉成(律師,冤獄平反協會理事長) 專文推薦

吳豪人(輔大法律系副教授)、林昶佐Freddy(國際特赦組織臺灣分會會長)、張娟芬(《無彩青春》作者)、張鐵志(《號外》雜誌主編)、陳惠敏(臺大社會學系助理教授)、楊雅喆(導演)、錢建榮(桃園地方法院法官)、蔡崇隆(導演、中正大學傳播系助理教授)、瞿海源(民間司法改革基金會董事長)、顧玉玲(社運工作者)、蘇友辰(「蘇建和案」義務辯護律師)

達米恩遭受駭人的司法不公,沒有多少人能經受這樣的夢魘。一個無辜的人被關進死牢十八年,受到監獄體系的可怕對待。他的故事會讓你驚嚇、著迷,讓你又哭又笑。一部傑出的回憶錄,可以跟尚.惹內、葛雷哥里.羅伯茲、杜斯妥也夫斯基這樣的文學巨人比肩。

──強尼戴普(Johnny Depp),演員

受到刻意裝傻的警察、檢察官與法官的冤枉監禁,達米恩靠著智慧和他對人性的獨特觀點而在死牢度過十八年的歲月。我對他本人以及他的強韌精神的敬意,隨著此書的每一頁不斷增長。

──彼得傑克森(Peter Jackson),奧斯卡金像獎導演

我非常敬佩達米恩寫作如此優美文字的能力,這麼輕鬆、幽默而誠摯。這是相當精采的故事敘述,一本極棒的書!

──法蘭華許(Fran Walsh),奧斯卡金像獎編劇

這是一部令人驚異的作品。面對巨大的不公卻保有這樣的希望。達米恩教會我們如何生活。

──艾迪維達(Eddie Vedder),珍珠果醬樂團主唱

達米恩因為他沒有犯下的謀殺案被關入死牢十八年。然而他從這場難以言喻的夢魘中找到勇氣與力量,不只讓自己能夠存活下去,更得以成長、創造、寬恕與理解。《冤獄人生》既慧黠又迴盪人心、痛苦卻又令人振奮,敘述一段缺乏希望的童年、一場司法冤案、慘無人道的監禁,以及新生活的展開。

──約翰.葛里遜(John Grisham),作家

名人推薦:羅秉成(律師,冤獄平反協會理事長) 專文推薦

吳豪人(輔大法律系副教授)、林昶佐Freddy(國際特赦組織臺灣分會會長)、張娟芬(《無彩青春》作者)、張鐵志(《號外》雜誌主編)、陳惠敏(臺大社會學系助理教授)、楊雅喆(導演)、錢建榮(桃園地方法院法官)、蔡崇隆(導演、中正大學傳播系助理教授)、瞿海源(民間司法改革基金會董事長)、顧玉玲(社運工作者)、蘇友辰(「蘇建和案」義務辯護律師)

達米恩遭受駭人的司法不公,沒有多少人能經受這樣的夢魘。一個無辜的人被關進死牢十八年,受到監獄體系的可怕對待。...

章節試閱

1

我叫達米恩.艾寇斯,但我不是一直叫這個名字。出生時,我的姓名和我的人都跟現在不一樣。一九七四年十二月十一日,我呱呱墜地,父親喬伊.哈奇森堅持叫我麥可.哈奇森。我母親潘蜜拉選了另一個名字,但父親死也不接受,兩人後來一直為了這件事吵架,吵了許多年。

我出生在阿肯色州一個凋敝的小鎮西曼菲斯,為我接生的醫院如今還在。二十年後,我的外婆法蘭西絲.哥薩在同一家醫院過世。小時候,我很嫉妒我妹妹米雪兒。她比我小兩歲,在田納西州的曼菲斯市出生,和我們住的小鎮只隔了一座橋。我覺得她真好運。我年輕時一直覺得曼菲斯才是我的家。每回過橋到田納西州,我就彷彿回到自己歸屬的地方,覺得應該是我在這裡出生的才對。我妹妹根本不在乎自己在哪裡出生。

我母親和外婆很喜歡講一件事,就是母親生完我獲准出院那一天,我是被裝在耶誕襪裡帶回家的。他們留著襪子留了好多年,而且動不動就提。我後來發現其實全美國的醫院都一樣,只要是十二月出生的小孩,一律會裝進耶誕襪裡。但我母親似乎忘了這回事,從我出生就開始否認,一輩子沒改口。她將襪子收藏了整整十七年,好像傳家寶一樣,最後卻在某一次匆忙搬家時弄丟了,一點也不隆重。

除了襪子,我只有另一樣童年紀念,就是枕頭。我離院那天,外婆送了我一個枕頭,我一直睡到十七歲,同樣沒在那次不幸的搬家中留下來。我小時候沒有那個枕頭就睡不著,它是我的安全毯。用到後來,它只剩一團用枕頭套裹起來的棉絮,而且不斷變小,縮水得很快。

生在冬天讓我成為冬天之子,只有晝短夜長、牙齒打顫的季節才會開心。我愛冬天,每年都期望冬天到來,就算老是冷得我吱吱叫,我還是引頸期盼。冬天的美和孤寂總是讓我心痛,讓我想起過往的每一年冬天。即使在牢裡待了那麼多年,現在只要冬天來臨,我依然會閉上眼睛,一邊聽別人在床上睡覺,一邊想像自己在街上漫步。我還記得樹上的雪被風吹落地上的聲音,空氣可能冷得讓人一呼吸就喉嚨痛,但我怎麼也不願待在屋裡,錯過那份魔力。對我來說,魔力有兩層含義。第一層含義是我能用意志力改變事物,就算在牢裡也一樣;第二層含義比較感官,就是於平凡中窺見剎那的美。我在瞬間之中,完全徹底感受到冬天這個季節擁有意識,是活生生的。冬天的魔力時常帶來巨大的情感創傷,然而每年冬天過去,我還是感到惋惜,有如失去摯友一般。

我最早的記憶都和外婆法蘭西絲有關,我叫她姆姆。外公史林姆.哥薩(Slim Gosa)一年前過世,我對他幾乎沒有印象,只記得他開吉普,而且對我很好,他過世前一天我才剛過生日。姆姆其實不是我血緣上的外婆。史林姆曾經和一個印第安女人有染,生下我母親。姆姆無法生育,因此將我母親視為己出。我沒有跟爸爸、媽媽和妹妹同住,而是住在三角區(阿肯色州、田納西州和密西西比州的交界處)的另一個地方。妹妹出生後,母親覺得自己無法獨力扶養兩個小孩,便把我託給姆姆。姆姆住在密西西比州桑那托比亞市的一輛小拖車裡。我還記得小拖車是紫白兩色,停在長滿松樹的山丘上。我們有兩隻大黑狗,史莫基和大熊,是從幼犬養大的。我記得姆姆有一回在後院拿手槍打毒蛇,兩隻狗扯著鐵鍊狂吠。那是我童年最早的記憶。後來毒蛇鑽到大丙烷槽底下,姆姆還是拚命開槍。多年以後我才想到,要是她打中丙烷槽,我們就完蛋了。但我當時年紀太小,只覺得眼前發生的一切新奇到極點。我沒見過蛇,外婆又像殺手一樣衝出後門,整個讓我印象深刻。

外婆在卡車休息站當收銀員,因此白天便把我交給托兒中心。我會記得是因為過程太恐怖了。頭一天,我一大早就被送到那裡,天還是黑的。我被帶到一個擺滿小床的房間,所有小孩都在睡覺。他們給我一張小床,叫我睡到最喜歡的電視節目《袋鼠隊長》開始了再起床。問題是我沒有我的寶貝枕根本睡不著,所以一進房就大哭大叫,滿臉眼淚。其他小孩被我吵醒,發現房間很暗,嚇得也開始哭。不出幾秒鐘,所有小孩都大哭大叫,搞得大人手忙腳亂逐床檢查,想知道怎麼回事。等他們安撫完所有小孩,《袋鼠隊長》已經開始了。我立刻忘了所有事情,沉浸在葛林.金斯先生和麋鹿布偶的故事裡,看他們害怕天上會下乒乓球雨。那天之後,外婆再也沒有忘記幫我帶枕頭。

每天晚上,她幫我蓋棉被時,都會唱同一首兒歌給我聽:小乖乖睡飽飽,蓋上棉被沒蟲咬。我不曉得什麼蟲,但顯然被咬會很痛。外婆關上房門,房裡一片漆黑之後,我滿腦子都是可怕的夜行蟲。我始終摸不透那些蟲子的長相,結果反而更害怕。我只想像得到牠們和臭蟲很像,但有著陰險惡毒的眼睛和笑容。無論睡前多累,只要外婆一提到蟲子,我就會像聞到嗅鹽一樣立刻清醒過來。

姆姆還有一個把戲,也會讓我寒毛直豎。我們晚上一起看電視,姆姆會把屋裡的燈全關了,只剩下電視螢幕閃著光,接著轉頭對我說:「稻草人怎麼叫?」我會嚇得瞪大雙眼,活像萬聖節的妖怪,她會陰森森笑著對我說:「喝喝!」我不曉得喝喝是什麼意思,也不曉得稻草人怎麼會發出貓頭鷹的聲音,但從此之後,我只要想到稻草人就會想到貓頭鷹。後來,這些影像變得很親切,成為最純粹的魔力,帶給我撫慰,讓我想起自己曾經安適與被愛。我實在無法形容那種感覺,但只要看到稻草人,我的心就會脹滿,淚水盈眶。美國南方人十月擺在前院門廊的笑臉稻草人是我難忘的回憶,總會讓我思緒飄向另一個世界。對我來說,稻草人就意味著純真。

獨坐在單人囚房裡,我時常變身為其他東西。我需要轉換自己,用不同的角度看待現實。為了做到這一點,一切都得改變:情感、反應、身體、意識和能量形態。我拚了命想看淡一切。我經歷過地獄般的處境,身心受創,為了我沒做的事被判死刑。氣憤和惱怒吞噬了我,心中憎恨也與日俱增。你愈清淨,就愈透明。去除所有壞的,清流就會像陽光照進心靈的窗。我反覆洗滌自己,每天醒來就離新生更近一步。我可以感覺多年來的洗腦與創傷從我體內消失,留下永久深刻的清淨。我通常對自己想要完成或體驗什麼會有模糊的概念──例如完成某個藝術品或探索其他意識領域──但這一回我只是盲目跟著清流移動。我感覺到十年來不曾有過的年輕,許多早已忘懷的回憶也鮮明了起來。

在電影裡,危險的總是其他受刑人,但在現實生活中,真正需要提防的反倒是獄警和主管。他們經常逾越權限,讓原本已經夠難受的牢獄生活更緊張,更不好過,好像死刑還不夠似的。簽假支票的犯人進來被他們這麼虐待,想不變成暴力犯也難。我不想讓這些人改變我,染指我的心,將我變成和他們一樣腐敗又汙濁的靈魂。在牢裡那些年,我嘗試了幾乎所有的靈修和冥想方法,就為了讓自己保持清明。

在我服刑期間,監獄不知道處決了多少人,我猜有二十五到三十人吧。有些人我很熟、很親,有些我根本不想見到,但無論如何,我都不希望他們那樣離開人世。

許多人都為「諸善」請命,希望州政府饒他一命,但最後還是救不了他,因為他犯下的罪行太重了。「諸善」原名法蘭奇.帕克(Frankie Parker),個性兇殘又吸食海洛因,不僅殺害了前岳父母,還將前妻挾持到阿肯色州一所警局裡。多年以後,帕克成了臨濟宗的僧侶,法號「諸善」,擁有許多朋友和支持者。諸善一九九六年遭到處決,獄方宣布死訊後不久,他的師父獲准到死囚區和其他死刑犯見面。他告訴我們法蘭奇的遺言、他的最後一餐和行刑過程。

我正在看諸善遭到處決的新聞報導時,有人走到我的囚房外。我轉頭只見一個禿頭小老頭站在那裡,穿著黑僧袍和草鞋,手握念珠,發白的眉毛張牙舞爪,好像兩支小號角,又像眼睛上方長了八字鬍。他自我介紹,神情專注而認真。許多基督教牧師造訪過死囚區,但都自覺高人一等,從他們根本不跟我們握手就知道了。但古佛(Kobutsu)完全不同。他直視我,似乎真的很高興見到我。他一直將援救諸善當作自己的使命,因此處決讓他悲痛不已。離開之前,他說我隨時可以寫信給他。我立刻採取行動。

我們開始通信,後來更請他收我為徒,他答應了。古佛是個矛盾綜合體。他是禪宗僧侶,也是老菸槍,愛說有點黃的笑話,對女性器官很感「性趣」。他集聖人、叫賣高手、無政府主義者、藝術家、朋友和混蛋於一身,我很快就喜歡上他。

古佛會寄介紹禪宗師父和各種修行法門的書給我,還有做佛龕的小卡片。諸善死後不久,他又造訪我們監獄,幫另一位獄友皈依。皈依就像是基督教的受洗儀式,宣告你決心向佛,並請眾人作見證。皈依很美,裡面有某些東西觸動了我的心。

在古佛的指導下,我開始每天坐禪。坐禪必須安靜坐著,心無旁騖,全神貫注在呼吸吐納上。我起初光是坐著注視地板十五分鐘就難過得要死,但後來慢慢習慣,時間拉長到二十分鐘。我不再讀其他東西,只鑽研禪學和教導冥想的書,就這樣過了整整三年。

那位獄友皈依半年後,古佛又來監獄裡幫我皈依。皈依儀式中的魔力讓我更有決心,決定十倍努力。我開始每天面帶微笑,連獄警也沒辦法讓我收回笑容。我想對他們來說,被脫光搜身的人一直朝他們微笑,那感覺應該不太好受。

我和古佛繼續通信,偶爾也講電話。他的談話內容從鼓勵、指導、下流笑話到最近發生的古怪遭遇,無奇不有。每日禪修讓我的生活有了明確改善,我甚至用紙捏了一小座佛龕幫助冥想。那時我已經能連續坐禪兩小時,但還不滿足,因為我尚未得到那稍縱即逝的禪悟經驗,讓我渴求不已。

皈依一年後,古佛決定讓我受戒。受戒就是佛教的按手禮,必須開始持守佛教戒律,同時取新名字,象徵揚棄舊生命,迎向新生。只有師父能決定弟子何時能夠受戒。

我的受戒儀式將由原田上師(Shodo Harada Roshi)主持,他是現今最偉大的禪師,在日本擔任一間美麗禪寺的住持,特地為了我飛來阿肯色州。我幾週前就開始殷切期待,興奮到睡不著。受戒當天早上,天還沒亮我就醒了,把頭髮剃乾淨,靜候上師到來。

古佛率先推門進來,燈光照得他剛剃好的粉紅頭皮微微發亮,我還發現他沒穿平常那雙日本草鞋,改穿康威士高筒網球鞋。僧袍下擺冒出一雙運動鞋,感覺真怪。原田上師走在古佛身後,穿著和古佛一樣的僧袍,只是很乾淨。古佛的僧袍有時會沾到芥末,而他似乎不以為意。

原田上師身材瘦小,但氣勢十足,雖然笑容和藹,可是態度嚴謹,簡直跟軍人一樣。我記得心裡對他的第一印象就是「紀律」。他的自律似乎超過凡人所能達到的境界,讓我大受啟發。我到現在還是拚命鍛鍊,希望能追上原田上師的自律境界。在他的溫暖與和善之下,隱藏著鋼鐵般的意志。

我們走進死囚區充當教堂用的小房間,原田上師談了日本和美國的不同、他在日本的禪寺,還有現在到禪寺來修行的亞洲人很少,反而都是美國人。他的聲音低沉粗嘎,有如營火啪啪作響。很少有人覺得日文很美,我卻心蕩神馳,多麼希望自己也能說出那麼詩意、優雅的語言。

原田上師擺好小祭壇,鋪上白色絲綢,擺上小佛像、香爐和一張寫著毛筆字的畫紙,準備進行儀式。我們每人撚了一點味道奇特的焚香到香爐裡做為供奉,接著翻開經書開始唱頌。但獄警幫我上了手銬和腳鐐,只好讓古佛幫我翻頁。原田上師為我取名,法號「光尊」。我很喜歡這個名字和其中的意含,到哪裡都用它署名。我還拿到絡子。

絡子由黑布做成,附有兩條黑布帶和一個木環或木扣,圖案很像從空中看到的稻田。絡子象徵佛陀的僧袍,掛在脖子上遮住丹田,也就是肚臍下兩指幅處,是人的能量中心。獄方只准我掛絡子,不能穿僧袍。上師在絡子背面用漂亮的毛筆字寫道:大修行才有大光明。我一直將絡子當成寶貝珍惜著,直到多年後被獄警拿走為止。

佛壇上那張紙也給了我,上頭的書法寫著:月穿潭底水無痕。我很驕傲地掛在牢房裡。

我深入禪的境界,試圖掌握自己的負面情緒。我之前已經很能克制了,但我想採取更激烈的手段。就像舉重選手,我不停增加重量,週末坐禪一次就是五個小時,念珠永遠掛在手上,時時念經,每天練習哈達瑜伽至少一個小時,並且開始茹素。但我就是無法突破,達不到「見性」。見性就是洞悉實相,許多人稱之為「開悟」。我雖然沒說出口,卻開始強烈懷疑見性只是傳說。

後來,一名藏傳佛教的師父每週會來監獄講道一次。我上了幾次專門為死刑犯設計的修行課,其中一回他傳授「頗瓦」給我和另一位受刑人,就是臨死之前將能量從頭頂擠出的技巧,但還是沒有帶來我所追尋的震撼體驗。

2

我真正明確、可以講出來龍去脈的回憶是在上學後。我到現在都還記得幼稚園到高中的所有老師。

我記得我們是一九七九年搬到梅菲爾公共住宅的。我爸媽、我和我妹妹。我們住在二樓,公寓一整排房門都長得一模一樣,每次出去玩回來,都得挨家挨戶隔著窗戶往裡頭看,看到熟悉的家具才曉得我家到了。外婆後來也搬到同一個地方,住在我們後面一排。那一年我進幼稚園,記得很清楚。

梅菲爾位於阿肯色州的西曼菲斯,那一區很殘破,雖然沒後來那麼糟,但還是很凋敝。這裡的學區是全市最差的。我頭一天上學就發現班上只有我和另一個小孩是白人,其餘都是黑人。那個白人小孩名叫湯米,後來成了我的好朋友,他也住在梅菲爾。我們導師是女的,黑人,長得很瘦,名叫唐諾森。我沒見過比她更討厭的大人。她對小女生還不壞,但似乎對小男生充滿恨意,成天絞盡腦汁想出各種新奇的懲罰方式,我真的不曉得她怎麼當上老師的。

我那時很安靜,幾乎像個隱形人,大部分時間都能躲過她的魔掌,但還是被她盯過兩次。頭一回是班上一個女生向她告狀,說我午睡時偷偷睜開眼睛,我到現在還是不曉得她為什麼要誣賴我。每天吃完午餐之後,所有小朋友就會拿出床墊鋪在地上睡半小時。唐諾森老師不會待在教室裡。沒有人知道她去哪裡,做些什麼。她不只要我們乖乖躺著,還一定得睡著。她會挑一個小孩當眼線,讓那個小孩坐在導師桌前,像神明一樣盯著其他同學,看他們有沒有乖乖趴著睡覺。她永遠都選女生,從來沒挑過男生。

有一天中午,我和平常一樣趴在床墊上,一邊吸著地上的灰塵,一邊祈禱不要吸到蜘蛛。唐諾森老師半小時後回到教室,要那個小女生回報狀況,讓她知道誰有睡、誰沒睡。那個小女生立刻指著我說:「他沒有閉眼睛。」

我根本沒動,也沒發出聲音,但唐諾森老師卻要我站在教室前面,用直尺打我手心。我的手當然很痛,在全班面前被處罰也很難堪,但最可怕的是她打我時顯露的憤怒與恨意。她氣得咬牙切齒,每打我一下就咒罵一句。另外一次被她盯上,我想不起來自己做了什麼,只記得她怎麼懲罰我,還有這回遭殃的不只我一個人。我和另外兩個男生雙手舉書站了半個小時,一樣在全班面前。我們三個舉著書,舉得手都發抖了,她還一直在旁邊對我們咆哮,說什麼「看你們還敢不敢把我當成屁!」

這就是我的幼稚園。

那些年發生了兩件怪事。兩件事我都記得很清楚,卻都無法解釋。第一件怪事發生在我還住在梅菲爾公共住宅區的時候。

有一天傍晚之前,母親叫我待在公寓門口的人行道上不要亂跑。但我那時又野又皮,因此她前腳剛走,我就溜之大吉了,跑到住宅區後方的那座大沙丘開始用手挖洞。我小時候很喜歡挖洞,不曉得花了多少時間,常常一大早起床吃完燕麥粥,把湯匙舔乾淨之後,就會拿著湯匙出門挖洞挖一整天。母親每次看到前院被我挖得亂七八糟,就會出來在前廊大吼:「小子,你最好趕快把那些洞填起來,免得害人扭斷腳踝。」

等我把洞挖好,才發現天色已經完全黑了。我看見街燈在遠處閃爍,四周一片死寂,沒有蟋蟀鳴叫,沒有人聲交談,也沒有車子經過,感覺就像電影院放完電影,螢幕忽然變黑一樣安靜。我知道這下一定要挨罵了,便匆匆拍掉灰塵,朝回家的路上走。

途中我經過一個地方,公寓在這裡形成一個轉角。我記得上回經過時,公寓是空的,但這回裡頭雖然是暗的,前門卻開著。

公寓裡宛如黑洞,沒有半點光亮。一個男的交叉雙臂站在門口,感覺像被門框圈住一樣。他穿著黑長褲,上身赤裸,黑髮及肩,臉上掛著猥瑣的微笑,目不轉睛看著我走來。我走到公寓前方時,他問我:「小子,你要去哪裡?」雖然語氣很感興趣,但不是真的在等我回答。我沒開口,只是頭看著他。「你媽在找你,你這下鐵定要挨打了。」

我又站了一會兒就走了。之後我遇到我媽,只見她一手拿著軟鞭,一手拿菸,果然把我抽了一頓。

我完全忘了這件事,直到十八歲因為謀殺罪被捕前一、兩天才想起來。那陣子我一直被警察騷擾,煩了好幾週,有一天吃完午飯,母親對我說:「你把襯衫脫了,到後院讓我拍照,這樣要是警察打你,就有相片對照了。」我點點頭,走到浴室把襯衫脫了。我看著洗手臺上方的鏡子,突然發現自己長得和當年在漆黑公寓看到的那個男人一模一樣。

我七、八歲那年夏天,看過一個男的頭部中槍。我們那時剛搬進曼菲斯的一間雙戶住宅裡。有一天下午,我們打開前門讓風吹進屋內。我踩在門檻上,看見父親手插口袋站在前院,眼神茫然望著地上。我看了他很久,發現他眼睛眨也不眨,整個人神遊物外,不曉得在做什麼。他經常那樣,但那一回不同,彷彿在等什麼似的。

忽然遠處傳來「砰」的一聲,聲音很小,跟電視上的槍聲不同。父親事後說他起先以為是下一條街有車逆火了。我和他同時頭朝聲音的來處看,只見一個男的雙手抱頭穿越馬路朝我們走來,渾身是血。

父親轉頭看我,開始像海軍陸戰隊的教官對我大喊:「快快快!回屋裡去!」我立刻躲進屋裡,父親跟著進門。他才剛把門關上鎖好,那男人就狠狠撞門,發出轟然巨響,隨即悄然無聲。屋外安安靜靜,父親盯著門,母親一臉驚恐和疑問跑到我們身邊。父親告訴她發生了什麼事,兩人開始商量該怎麼辦。

我們家沒有電話,因此他們決定由我媽從後門出去,到鄰居家借電話。問題是鄰居根本不肯開門,我母親站在門廊拚命敲門大喊:「拜託幫幫忙,我們需要借電話!」但她怎麼喊都沒用,鄰居就是不理不睬。後來鄰居告訴警察,他們以為我媽開槍殺了我爸,打算再殺他們,所以不敢開門。

那個男的把血抹得到處都是。警察和救護車趕到時,他已經倒在臺階上,我家門上和父親的白色旅行車上都是血手印。救護車把人載走之後,警察開始偵訊我父母親。爺爺艾德和奶奶朵莉絲把我和妹妹接走,到他們家過夜,免得我們看到太多血腥的畫面。

這件事沒有在我年幼的心靈留下任何痕跡,也沒造成創傷,我隔天就又和其他小孩玩在一起了。要是現在經歷一樣的事,我恐怕得諮商一輩子,不斷被惡夢奪走寶貴的睡眠,搞到精神耗弱。

我不曉得自己何時失去了恢復力,失去了從可怕事件中反彈的力量,只能看出那樣的能力消失了。無辜受審當然有影響,但我多多少少平復了──別誤會,這件事絕對在我身體和心靈留下了傷痕,可能一輩子無法弭平,但我終究熬過來了。假如再來一回,我不曉得自己撐不撐得住。或許我在受審時就會震驚和受創而死,這是完全有可能的。

要不是年紀輕輕就被關進牢裡,我一定會無法適應。監獄已經夠糟了,知道你根本不該坐牢感覺更是糟上一萬倍,只會加重心裡的震驚與創傷。我是在牢裡長大的,或許就是這一點奪走了我的恢復力。

我不再敞開心胸面對人生的大小事情,不再熱心學習,而是像疲憊的老人害怕再次受傷,知道自己到了這把年紀,瘀青不再那麼容易消退。我曾經像年輕人一樣求知若渴,甚至沒發現自己在學東西,因為我心中充滿了好奇,感覺就像電視上那些動物寶寶一樣,只是睜大眼睛、玩玩鬧鬧就自然而然學會了。現在我求知是出於恐懼,覺得只要知道愈多,就愈能掌控局面,不再受傷。

我討厭這樣,討厭見到自己身上出現愈來愈多歲月的鑿痕與後遺症。美國鄉村歌手漢克威廉斯是在我這年紀死的。我和他都被自身的遭遇與處境弄得未老先衰。我不是在諷刺,我真的相信事情可以不同,相信愛幾乎能治療一切—愛和冰紅茶──只是我在這裡得到的分量不夠多。也許很快就會有人糾正所有的錯誤,拯救我脫離夢魘。在那之前,我只能繼續苦撐。「聖雷蒙.儂特納,求你垂聽我的禱告……」

1

我叫達米恩.艾寇斯,但我不是一直叫這個名字。出生時,我的姓名和我的人都跟現在不一樣。一九七四年十二月十一日,我呱呱墜地,父親喬伊.哈奇森堅持叫我麥可.哈奇森。我母親潘蜜拉選了另一個名字,但父親死也不接受,兩人後來一直為了這件事吵架,吵了許多年。

我出生在阿肯色州一個凋敝的小鎮西曼菲斯,為我接生的醫院如今還在。二十年後,我的外婆法蘭西絲.哥薩在同一家醫院過世。小時候,我很嫉妒我妹妹米雪兒。她比我小兩歲,在田納西州的曼菲斯市出生,和我們住的小鎮只隔了一座橋。我覺得她真好運。我年輕時一直覺得曼菲斯才...

目錄

作者小記

前言

第一章~第二十九章

後記

打結的青春,打折的正義╱羅秉成(律師,冤獄平反協會理事長)

附錄:西曼菲斯三人組案

作者小記

前言

第一章~第二十九章

後記

打結的青春,打折的正義╱羅秉成(律師,冤獄平反協會理事長)

附錄:西曼菲斯三人組案