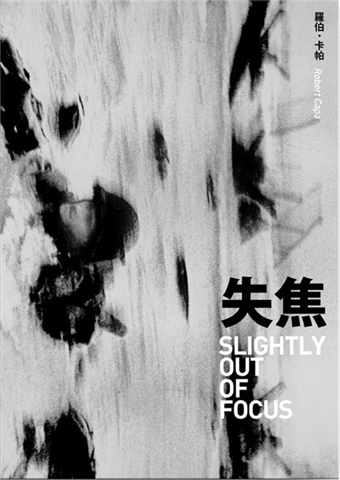

《失焦》是羅伯‧卡帕傳世最重要的文字作品,搭配他拍攝的多幅黑白照片,完整記錄了1942年到1945年間歐洲戰場的風雲。

卡帕以幽默風趣的筆鋒與略帶嘲諷的眼光,觀察了戰場上的生死交錯。《失焦》以1942年卡帕重返歐洲為起點,說明他如何鑽過官僚漏洞,成功取得護照與採訪許可,跟隨美軍出發前往戰場。1944年盟軍登陸諾曼第時,卡帕跟在第一批美軍後面,衝上了死傷最慘重的歐瑪哈海灘,當時拍攝下來的照片,也成為「諾曼第登陸」這個歷史事件的代表影像。

這一批珍貴的畫面,卻在送回倫敦沖洗時,因為工作人員溫度調控的疏忽,導致大部分都被燒毀。留下的幾張也變得模糊不清。《生活》雜誌刊載出這批照片時附加說明表示,因為戰場情況緊急,使得攝影者的手不太穩,照片也因此呈現輕微的失焦。卡帕否認自己的手不穩,但是卻決定把「失焦」這兩個字拿來當成自己戰場回憶錄的名稱。

本書充滿了他大膽、有時帶點淘氣的風格。場景從倫敦延伸到西西里、阿爾及爾、諾曼第、德國,但他在行文間又以無比的同情心來看待戰場上流離失所的萬千人民。《失焦》時而風趣幽默,時而令人流淚,是羅伯‧卡帕最重要的第一手文獻之一。

卡帕的名言:如果你拍得不夠好。是因為你靠的不夠近。

作者簡介:

卡帕是廿世紀最偉大的攝影師之一,

也是定義「戰地攝影」的人。――大英百科全書

羅伯‧卡帕(Robert Capa, 1913-1954)是廿世紀最偉大的攝影師之一。他出生於匈牙利布達佩斯,19歲前往柏林學習攝影之後,努力尋找機會出頭。他在西班牙內戰期間奠定戰地攝影師的名聲,從有攝影史以來,很少有攝影師第一次公開發表的照片就能震驚世界,但羅伯‧卡帕做到了。

他的一生充滿傳奇。在他短暫的41年歲月中,先後在歐洲、亞洲、中東拍攝過五場重要的戰事。紐約大都會博物館為他辦展時稱他「見證了廿世紀最重要的時刻」,大英百科全書說他是「當代戰地攝影的定義者」;美國最著名的女攝影師伊芙‧阿諾直接稱呼他是「廿世紀最偉大的攝影師」。這個稱謂,更受到《時代》雜誌創辦者亨利‧魯斯的完全支持。

羅伯‧卡帕最重要的貢獻在於他透過攝影檢視了戰爭、暴力、痛苦和死亡。他那些最接近受難者真相的影像,是對戰爭暴力的反控,也對於人類生存和自我毀滅間的矛盾,做了最詳實的註解。卡帕的照片與文學家的文字緊密結合,分別讓爾溫‧蕭(Irwin Shaw)及約翰‧史坦貝克創作出與《以色列報告》及《俄羅斯記行》圖文作品流傳後世,也成為文壇佳話。《生活》、《柯利爾》(Collier)等雜誌大量刊載他的作品,奠定他在寫實記錄上罕有人能匹敵的地位。1947年他與法國攝影師布列松、波蘭攝影師大衛‧西摩共同創設有史以來最具影響力的攝影組織「馬格蘭」攝影會社(Magnum Photos),這是他在攝影史上最大的建樹,從此留名青史。

1954年他在越南不幸觸雷身亡。他死後,紐約各地電視台、電台和報紙也以極大篇幅刊登報導,一致讚揚他是一個最勇敢的攝影家。為了紀念他,世界上曾舉辦十三次卡帕個人作品展覽,許多有全球影響力的攝影書刊都介紹過他。在美國、英國、法國都出版過卡帕的作品專集,1955年美國《生活》雜誌和「海外記者俱樂部」還設立了「羅伯卡帕金質獎」,用以鼓勵在新聞攝影上有成就的攝影記者。1966年,美國成立了「關心人的攝影基金會」,以紀念卡帕。

譯者簡介:

鄭郁欣,師大譯研所畢,喜歡想像、喜歡文字、喜歡講故事的兼職譯者。

各界推薦

名人推薦:

●卡帕是廿世紀最偉大的攝影師之一,也是定義「戰地攝影」的人。―大英百科全書

●羅伯‧卡帕了解並憎恨戰爭,在他生動、真實的照片中,如同哥雅的名畫《戰爭的災難》一樣,渲泄出人類誠摯而強烈的真情,他紀錄了戰爭的恐怖和荒誕的愚蠢。―紐約現代藝術博物館攝影部主任、《Vogue》與《Vanity Fair》攝影總監愛德華‧史秦欽(Edward Steichen)

�羅伯‧卡帕用萊卡相機定義了攝影的可能性。—紐約國際攝影中心館長 Willis E. Hartshorn

●卡帕是大膽的攝影師,用坦誠卻充滿感情的眼光,捕捉了生命中的喜悅與悲傷。―美國渥切斯特美術館

●卡帕是二十世紀最會說故事的人之一,他用照片說故事,也用生命說故事。卡帕捕捉的影像已超越新聞攝影的領域,進入藝術境界。―紐約時報藝術評論家Michael Kimmelman

�卡帕改寫了戰地攝影歷史,讓攝影師不再從遠處旁觀,而敢於衝入戰地,讓人們看到置身戰場的真實照片。―紐約國際攝影中心策展人Brian Wallis

●卡帕見證了廿世紀最重要的時刻。―紐約大都會博物館

●當今戰地攝影的標準,是由羅伯‧卡帕加以界定的。―時代雜誌

�戰地攝影的先驅。―紐約時報

●(戰場)最具代表性的照片是由他拍攝的,他的作品透露無比的力道,也是他最著名的作品特色。―美國公共電視台

●短短四十多年的生命中,他在三大洲拍攝過五場驚心動魄的戰事。他是二十世紀最偉大的紀錄攝影報導者。―英國廣播公司

●無人能取代他的位置,我們幸運地擁有他照片裡人類的品質……卡帕的攝影作品蘊含了寬宏的胸襟和無限的同情。他拍出了動作、歡愉和心碎。他拍出了思維。他捕捉了一個世界。―諾貝爾文學獎得主約翰‧史坦貝克

●他的一生,是由鮮血與香檳構成的。―戰史傳記作家、電影《硫磺島的英雄們》原著作家Alex Kershaw

�卡帕,他是一位好友,一位偉大及非常勇敢的攝影家―海明威

�攝影就是他的賭博,他猶如一個高級賭徒,總能一眼瞅見賭局的破綻所在,只可惜,最後一次和他賭博的莊家,是上帝本人。―詩人、攝影家 廖偉棠

●他的鏡頭凝結了世界的暴力、戰爭與黑暗,他的文字則讓我們看到一個偉大攝影師的細膩、可愛與溫暖。―作家 張鐵志

名人推薦:●卡帕是廿世紀最偉大的攝影師之一,也是定義「戰地攝影」的人。―大英百科全書

●羅伯‧卡帕了解並憎恨戰爭,在他生動、真實的照片中,如同哥雅的名畫《戰爭的災難》一樣,渲泄出人類誠摯而強烈的真情,他紀錄了戰爭的恐怖和荒誕的愚蠢。―紐約現代藝術博物館攝影部主任、《Vogue》與《Vanity Fair》攝影總監愛德華‧史秦欽(Edward Steichen)

�羅伯‧卡帕用萊卡相機定義了攝影的可能性。—紐約國際攝影中心館長 Willis E. Hartshorn

●卡帕是大膽的攝影師,用坦誠卻充滿感情的眼光,捕捉了生命中的喜悅與悲傷。―美國渥切斯特美術...

章節試閱

《失焦》作者卡帕費盡心思,終於在一九四二年獲准離境美國,以戰地記者的身份前往英格蘭…

II

我急忙走上舷梯,遲到的不只我一個。我跟在兩個搖搖晃晃的水手後面,大步跨出了美國。

船長就站在舷梯的頂端,轉頭向他的大副說:「很好,最後兩個也回來了,倦鳥歸巢啦。」接著他看到了我。「你又是誰?」

「船長,我算是特別個案,我是旅行中的敵國僑民。」

「很好,我們載運的也都是特別貨物。走,我們到客艙去,看看乘客名單上是怎麼寫的。」

我的大名赫然出現在乘客名單上。接著他翻閱著我的證件,一句話也沒說。

「戰爭開打之前,」他告訴我:「我從西印度群島載香蕉和遊客到英格蘭。現在,我載的不是香蕉而是培根豬肉;散步甲板上也沒有遊客在散步了,改放拆解的轟炸機。總之,我的船不像以前那麼乾淨了,卡帕先生,不過我的客艙卻空得很,你應該會住得很舒適的。」

我找到我的艙房,放下行李,引擎的聲音嗡嗡作響。在美國待了兩年後,我馬上要回到歐洲了。我的思緒開始飄回從前……兩年前,我從法國起飛,抵達的就是紐約這個港埠。那次我擔心的是美國人不讓我入境,因為當時我的文件也完全都是憑空捏造出來的:我的身份是一個農業專家,正要前往智利協助改善當地的農業水準,手上還有一份過境簽證,可以在美國待三十天。那一次,要踏上美國這塊土地很不容易,要說服他們讓我留在美國也很難……這次我想離開美國也不容易,還多虧有個英國教授幫我,我才得以脫身……

我拿出相機,自從一九四一年十二月八日到現在,①我甚至連碰都不能碰一下照相機。我給自己倒了杯飲料,現在,我又恢復記者身份了。

黎明時我們駐錨在加拿大的哈利法克斯港,船長上岸去接受指示。晚一點他回來後,我才知道我們將加入一支快速船團橫渡大西洋,而我們的船擔任領隊。船團指揮官是一位退休的海軍上校,他將從我們的艦橋指揮整個船團。

我腦中浮現了《柯利爾週刊》未來會刊出一則跨四頁的聳動報導,標題是〈船團的指揮官〉,搭配多幅戲劇性的照片,呈現出一位年邁、蹣跚的老水手,屹立在艦橋上,周圍的船隻一艘艘地下沉。

晚餐後,指揮官找我過去。艦橋上幾乎沒有什麼燈光,等到我能看清楚他的長相時,不禁有點失望。眼前不是我想像的那種走路顫顫巍巍的老水手,而是一位五十多歲、打扮整齊的紳士。唯一和我想像搭上邊的,就是他那雙又粗又濃的眉毛。我向他自我介紹,他則告訴我他是愛爾蘭人。他緊接著提到他對電影圈很有興趣,有幾位好萊塢的女演員還挺性感撩人的。他表示,整趟航程中他都會待在艦橋上,我可以每晚過來,跟他講些好萊塢的有趣故事。為了回報我的故事,他會很樂意告訴我關於船團的大小事。

這個交易實在不怎麼公平。指揮官自然很懂他的船團,但我從沒去過好萊塢。不過我沒有勇氣告訴他說他唸錯了我的名字,我不是那位大名鼎鼎的電影導演法蘭克.卡普拉,②我的名字是羅伯.卡帕。在接下來的旅程中我不得不扮演天方夜譚中的女主角雪哈拉莎德,負責說故事,我只希望這趟航程不會航上一千零一夜!

我們在港口過了一夜,次日早上指揮官問我要不要跟他一起去拜訪船團裡的其他船長。船團中大多數船隻都懸掛著外國國旗,指揮官要和那些船長們溝通,實在不太容易。瑞典與挪威的船長說的英語很不錯,還請我們喝斯堪地那維亞的烈酒阿奎維特酒;荷蘭船上有很棒的琴酒,用英語溝通起來也完全無礙;法國船長則有很高級的白蘭地,我居中負責翻譯;希臘人的酒叫茴香酒,烈得人難以招架,一口希臘話講得飛快。我們總共拜訪了二十三艘船,喝了二十三種不同國家的酒。走回船上的時候,指揮官抱怨著這些外國人全都很瘋狂,讓我覺得我彷彿也跟他一樣是個盎格魯薩克遜人了。

下午要把船團進行編隊時毫無困難,我們以一列六艘、共計四列的隊形出海,每艘船相距一千碼。我們的護航艦隊則有些寒酸,只有一艘驅逐艦和五艘小型的護衛艦。

我和指揮官在艦橋上的第一個晚上,大多數的時間都是他在說話。第一次大戰期間,他擔任驅逐艦的艦長,到了一九一八年時他已經負責指揮一支艦隊了,澤布魯日港和加里波利半島的名字不時出現在他的故事裡。③他講完後,便問我莉莉安‧吉許的近況如何,④我向他保證吉許小姐還是狀態絕佳。我們道晚安的時候,我感覺這彷彿是個美好友誼的開端。

在海上的頭四天就這樣平平淡淡的過去。白天的時候我到處拍照,每個人、每件事都拍,從桅頂拍到引擎機房;晚上的時候就待在艦橋上,搜腸刮肚地回想我在牙醫候診室的娛樂雜誌上讀過的演藝圈消息。我很含蓄的暗示,我其實是個非常低調的人,但同時我也蓄意誤導他以為我可能是某些好萊塢緋聞中的重要一角。而他則告訴我,有一次他的艦隊前往俄國莫曼斯克港,他的靴子結凍在甲板上,讓他整整三天三夜無法動彈。在海上他滴酒不沾,而我隨身一定帶著酒壺,他說話的時候我就喝酒對抗寒冷。午夜時分,倚在艦橋的欄杆上,我偶爾會覺得我其實身在第紐約三大道上某間漆黑的酒吧裡。

到目前為止,我個人的「北大西洋戰役」可說是徹底的愉快舒適,而且說真的,愉快舒適過頭了。船員們對我這種渴望發生些事情的心態嗤之以鼻,同時也絲毫不理會我的《柯利爾週刊》報導會不會沉悶無聊。

第五天,我們遇上了真正的北大西洋濃霧。驅逐艦停靠了過來向我們打信號。指揮官轉頭告訴我:「卡普拉,如果你能在霧裡拍照,也許就能拿到一條大獨家。德國潛艇狼群就在三十哩前方等著我們。」

不管有沒有霧,指揮官決定改變航道。在大霧中,我們站在艦橋上甚至連自己的船尾都看不到,也必須維持絕對的無線電靜默。若要和其他船隻聯繫,必須透過霧號。原本駛在我們左邊的挪威油輪,從我們右方的某處回應了兩長三短的聲響。原本應該殿後、距離我們三哩的希臘貨船,則從我們船頭五十五碼處傳來四聲長訊號。全部二十三艘船的霧號發出巨大的聲響,大概連柏林都聽得到。指揮官咒罵著所有同盟國、中立國、參戰國的船長,不過現在沒時間擔心會不會撞船了,因為狼群已經找到我們,我們的護航艦隊開始投擲深水炸彈。

我把我寶貴的護照收拾好,還有週刊給我的錢,全部放在防水油布做的煙袋裡。我的報導這下應該不會沈悶無聊了,但我心裡卻出現了苦澀的感覺。

指揮官下令船團解散編隊,從現在起每艘船自求多福。我們不時聽見其他船隻的引擎聲,近得讓人坐立難安,不過深水炸彈的爆炸聲離我們越來越遠了。

四十八小時後,耀眼的陽光穿透濃霧,二十三艘船都在附近,連我們的護航船艦也都在。事實上,我們還是呈現出某種隊形,只是原本在船隊中間的船跑到了外圍,應該在最後的希臘船現在是領頭,而我們自己則位在整個船團的最尾端。

海平面上浮現一個小黑點,不一會兒傳來了燈光訊號,我們的信號手面無表情地轉述:「英國皇家海軍驅逐艦收穫者號詢問:長官,是否能分一些啤酒給他們。」

「叫他們過來拿吧。」

那艘驅逐艦在船團隊形周圍花俏的繞了一兩圈後,興高采烈的靠了過來。驅逐艦長拿著擴音器站在艦橋上喊:「長官,見到您很驚喜!您帶領的船都還好好的浮在海面上啊!。」

「我也很驚喜見到英國海軍的軍艦好好浮在海面上,但艦上卻沒有啤酒!」

「我們的深水炸彈用光了,為了解決德國佬,不得不拿啤酒桶丟他們!」

不一會兒,我們的桅頂上打出一串對我來說難以譯解的旗語,信號手解釋給我聽:「很驕傲能從後方領導各位,但現在起恢復原始隊形,小心行動。」

其他船隻確認了信號收悉,接著挪威油輪差點狠狠撞上希臘貨船,瑞典紳士們則全速向後消失在視野之中,法國人報告他們的鍋爐爆裂,必須留下。經過四小時混亂的重組之後,船團以二十二艘的規模繼續前進。

當晚我到艦橋找指揮官時,他有好一會兒沒搭理我。就在我打算回房間時,他放鬆了下來。「對了,卡普拉,你見過克拉拉.鮑兒嗎?」⑤

那艘驅逐艦顯然浪費了他們的啤酒桶,因為隔天德國潛艇又將我們團團包圍。我們的驅逐艦施放出非常華麗的煙幕,遮住整個船團,並用無線電求救。此刻應該有一支英國驅逐艦隊出來跟我們會合,幸運的是他們並沒有爽約。我的《柯利爾週刊》之〈北大西洋戰役〉報導的結尾,是一艘德國飛艇與英國桑德蘭飛艇在空中的壯觀纏鬥,同時船團裡每艘船上每一門高射砲都不斷吐出濃濃的黑煙助戰。

愛爾蘭海峽上的燈塔出現在前方時,我需要的照片都拍到了,腦子裡所有的好萊塢演藝消息也都已經榨乾了。

此時指揮官才首度離開艦橋,我和他的信號手則單獨留在艦橋上。他的信號手很沉默,整趟航程中沒有多說過一句話。等他確定指揮官已經走遠後,他低聲向我說:「那老傢伙當然是個了不起的船長,不過,很遺憾我必須這麼說,就是,他告訴你的故事,有些其實……!」

這讓我感到好過多了。但我還是決定,要是有機會的話,我一定要向法蘭克.卡普拉夫人致歉。

進入愛爾蘭海峽時我們改變隊形,各船之間的距離也縮小為一百碼。無線電靜默也解除了,各船隻分別獲得通知該在哪個港口靠岸。我希望我們的船能停靠在利物浦,於是開始計畫起我在倫敦薩伏依飯店的第一天要怎麼過。可惜戰時航運管理局不怎麼合作:我搭的船收到指令,要我們待在愛爾蘭海上,等待前往貝爾法斯特的進一步指示。

看來薩伏依飯店必須孤獨地等我二十四小時了。指揮官告訴我,前往貝爾法斯特靠岸這消息還不算太壞,他可以指引我到貝爾法斯特最棒的酒吧。而他自己呢,他要去忙著把未完成的工作處理掉。

我們下錨沒多久,一艘馬達汽艇向我們駛來,幾位任職於入出境管理局、戴著圓頂禮帽的紳士登上了我們的船。輪到我的時候,這幾位紳士專心審視我的證件,戴著禮帽的頭時不時左右搖晃,顯然不是非常滿意。等他們發現我帶著照相機和底片時,他們的頭搖得更劇烈了。我提到華盛頓那位英國海軍武官發過電報,通知各港口有關我的消息,但他們聽了更是一臉茫然。無計可施之下,我只好耍寶,告訴他們我真的不是赫斯,⑥不是每個人都可以跳傘登陸英國的。不過他們一點也沒覺得好笑。他們告訴我,在戰爭期間,只有英國公民才能在北愛爾蘭下船;而在我搭乘的這艘船隻於英格蘭的某個港口靠岸之前,我只能待在船上。這艘船靠岸後,自然會有當地官員決定我的命運。

指揮官對於我必須獨自留在船上,顯得真的很不好意思,他表示我可以住在他的艙房裡,還說我講給他聽的故事真的非常有趣。接著他就跟管理局的官員們一起上岸去了。本船船長現在重新掌控了他自己的船,便安慰我道,最多三天內他就會收到命令,要他繼續駛向英格蘭。船長還快樂地補充,既然我們還沒有正式靠岸,船上的商店也依然開張著,五分之一加侖的蘇格蘭威士忌依然是七先令。

我走進指揮官的艙房,要了一瓶蘇格蘭威士忌,聽著廣播邊玩二十一點。晚上十點,酒瓶空了,週刊給的錢還剩下一百五十元。我又叫了一瓶酒,不過船上的侍者回來時兩手空空,用一種詭異的表情打量我,告訴我船長要我過去找他。

我踉踉蹌蹌地走到艦橋,心裡感覺到大事不妙了,另一股更強烈的感覺則是我滿肚子裡的威士忌正在發作酒力。船長身旁站著兩位年輕的海軍軍官,名字分別是蓋畢基與米勒。兩人確認了我的名字是卡帕後,便要求我交出相機、底片還有筆記給他們暫管。不行,我說,我是不會答應的,我會死守住我的相機、底片還有筆記。並且,我補充說,按照原先的規畫,我到達英國後,英國海軍應該盡一切可能協助我;但至今不但沒有人給我任何協助,我還被無禮地困在一艘空船上,漂蕩在愛爾蘭海中央。我現在要繼續待在這艘船上,直到我抵達英格蘭為止。如果真能抵達英格蘭,我肯定會向有關當局好好抱怨一番。

他們嘴裡咕噥著什麼現在是戰爭時期之類的事情,又退到角落翻出一張神祕的文件開始查看。兩人他們商議了幾分鐘,把那張神秘文件至少反覆讀了三遍,走回我面前,堅持要我立刻交出底片、相機和筆記。這次他們換了一種語氣說話,而我不喜歡這種語氣。

突然之間,在威士忌造成的迷濛效果之下,我豁然開朗。於是我告訴他們,我知道那張神秘文件上寫的是什麼。我說,在華盛頓的那位海軍武官答應要發一份密碼電報給英倫三島所有港埠,通知他們有一個羅伯.卡帕會搭一艘船,帶著相機與底片;而我和我的相機與底片應該獲得妥善照顧,協助禮遇通關,加以護送前往倫敦的海軍部。他們現在該做的就是回去跟華盛頓的英國大使館確認,並告訴海軍部我就在這艘船上,即將在未來不確定的某天於英格蘭登岸。

蓋畢基和米勒瞪著手上的紙,彼此看了對方一眼,然後將它遞給了我。確實,紙上面記載了一些關於底片、相機與卡帕的事情,但是因為經過太多次的加密與解密,所以文件內容變得有極大的詮釋空間,就像聖經經文一樣。蓋畢基的態度突然軟化了下來,問我是否能跟他私下談一下。

「我相信您說得對,先生。」他遲疑了一下。「我希望您能信任我們,相信我接下來要說的話。」

我對於情勢的轉變感到滿意,於是靜靜的聽他說。

他解釋,他和米勒兩人是在貝爾法斯特的海軍情報局工作,前天他們下班後實在太勞累了,於是相約去喝酒,湊巧遇到一位掃雷艦的艦長,是他們多年前的同學;這位艦長說動兩人前去參觀他的船,因為船上福利社的酒比岸上酒吧便宜太多了。果然,船上賣的酒不僅便宜,還多得不得了,導致他們兩人直到剛剛才找到路回辦公室,也就是在那時候他們才發現有這份電報的存在。現在,如果他們兩手空空的回去海軍情報局,等於就是招認了他們徹夜狂喝延誤上班的這種特殊狀況。要是我不出手幫他們,他們的麻煩就大了。蓋畢基繼續說道,如果我跟他們上岸,他們會確保我、我的相機、底片還有所有的一切,以最理想最快速的方式到達倫敦。

寬以待人真是一件容易的事,我立刻決定伸手幫英國海軍一把。我在船上買了三瓶威士忌帶走,跟著蓋畢基與米勒出發。在伸手不見五指的漆黑中,我們爬下搖搖晃晃的繩梯,進入一艘非常小、正不耐煩地隨著波浪上下晃動的馬達汽艇,然後呼嘯離去。

不過,麻煩事才正要開始。領航官告訴米勒與蓋畢基,現在時間已經超過晚上十一點半,因此海關與入出境管理局都下班了,要等到明早八點才會重新開門。領航官無法帶我上岸!

我們三個人非常不爽,不過這次米勒出面化解了這個困境。「要是我們能回頭找到那艘掃雷艦,就可以在上面舒舒服服過一晚,早上再前往港口。」

我們花了兩個小時才在黑夜裡找到我們想找的那艘掃雷艦。艦長認出了蓋畢基與米勒後,就問他們有沒有帶酒回來。有哦,米勒告訴他,他們不僅帶了酒,還帶了個卡帕。艦長以為「卡帕」可能是某種新的酒類,於是熱烈地邀請我們登艦。那個疲憊不堪的領航官則明智地在任何新麻煩事發生之前,就消失在一片漆黑之中。

船上餐廳空蕩蕩的就只有我們四人。掃雷艦長問威士忌在哪兒,於是我拿出了我帶來的三瓶酒。接著他問,那卡帕呢?蓋畢基則告訴他整件事的來龍去脈,不過艦長被弄糊塗了,他茫然地輕輕晃著身體,問道:「你只要告訴我一件事:這樣會不會有問題?」

噢,絕對沒問題的,蓋畢基向他保證,而且反正現在我們在這裡,什麼也不能做。

我們開了瓶,迅速地一杯接一杯敬英國海軍、商船隊以及掃雷艦。接著艦長轉向我,邀我舉杯同敬鮑里斯三世,⑦然後馬上壓低了聲音說:「無意冒犯,兄弟,不過,你們的鮑里斯三世這次好像站錯邊了吧?」

我回答說,鮑里斯三世跟我無關,他是保加利亞人,而且他絕對是站錯邊了。我繼續說道,不幸的是,跟我比較有關的是匈牙利目前有個霍爾蒂在當家,而他也是站錯邊了。艦長也為此感到非常遺憾,不過我們還有很多事情值得一杯一杯的敬,所以我們很快轉換了話題。

隔天早上六點,我們在宿醉與寧靜的不祥預感中醒來。我們正要請信號手向港口發信號,派艘馬達汽艇給我們,信號手就帶著一個消息走進船艙:艦上收到命令,立即展開愛爾蘭海域掃雷作業!我們只好向海軍情報局打信號表示,卡帕先生即將在愛爾蘭海上掃雷……一切都是有理由的……

我們總計在海上待了三天。等到終於返航的途中,我們徹底刷洗了兩次衣服、刮了兩次鬍子,接著便仔細、小心的排練了一下我們編好的說詞。

通過燈塔的時候,我們向海軍情報局打燈號,通知他們我們回來了,現在即將入港。透過望遠鏡可以看到,有一群為數可觀的藍衣制服就在碼頭上等著我們。掃雷艦長相信他頂多會被拔階而已,蓋畢基與米勒猜想自己可能會被關個幾年。至於我的命運,我連想都不願去想。

我們一靠岸,港口的保防官上船來,靜靜聽我們說完。然後他站起來說:「你們說的故事或許有幾分真實,不過,英國海軍有史以來,從來沒有掃雷艦充作移民旅社的先例。」

語畢他就離開了,他表示貝爾法斯特港的指揮官馬上就會親自前來。

指揮官隨即到了,在蓋畢基、米勒與掃雷艦長報告的時候不發一語。輪到我的時候,我一開始就表明,關於我出生於匈牙利的這件事,絕對不是蓋畢基、米勒或是船長的錯……

「你在說什麼?」他打岔。

「匈牙利,」我回道:「我生在布達佩斯。」

指揮官搓了搓手。「兄弟,」他說:「你今晚非跟我們吃飯不可!布達佩斯!我太太也是布達佩斯人!」

掃雷艦長獲得了三天的岸上假期,蓋畢基和米勒獲得口頭承諾,很快就能升遷,而我則享用了一頓棒透了的匈牙利晚餐,並在隔天搭乘安排好的專機前往倫敦。

《失焦》作者卡帕費盡心思,終於在一九四二年獲准離境美國,以戰地記者的身份前往英格蘭…

II

我急忙走上舷梯,遲到的不只我一個。我跟在兩個搖搖晃晃的水手後面,大步跨出了美國。

船長就站在舷梯的頂端,轉頭向他的大副說:「很好,最後兩個也回來了,倦鳥歸巢啦。」接著他看到了我。「你又是誰?」

「船長,我算是特別個案,我是旅行中的敵國僑民。」

「很好,我們載運的也都是特別貨物。走,我們到客艙去,看看乘客名單上是怎麼寫的。」

我的大名赫然出現在乘客名單上。接著他翻閱著我的證件,一句話也沒說。

...