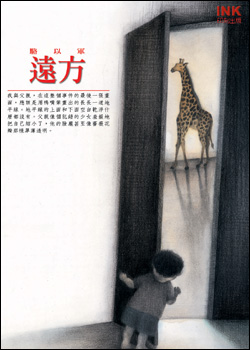

本書為長篇小說,作者以第一人稱,細述兩年前父親在遊歷廬山時突然腦溢血,住進江西九江的一家醫院,作者偕母趕赴當地搶救父親的經過──在一干大陸兄長的協助下,細心照料昏迷的父親,同時聯絡保險公司及飛航單位,千方百計突破醫院重重關卡,設法將父親運回台灣照護。

另一方面,作者描述其妻子即將生產第二個孩子,而他卻被困在大陸醫院無法親自陪伴的焦慮;及至父親回台住進醫院療養,作者攜子探望,祖孫三代之間的互動;以及他與第一個孩子平日在台北各處遊走的情形。可說是作者近兩年生活、思慮的總結。

作者簡介:

駱以軍

1967年生。文化大學中文系文藝創作組、國立藝術學院戲劇研究所畢業。曾獲台灣省巡迴文藝營創作獎小說獎、全國大專青年文學獎、聯合文學小說新人獎推薦獎、時報文學獎短篇小說首獎、台北文學獎……等。曾出版小說集《遣悲懷》、《月球姓氏》、《第三個舞者》、《妻夢狗》、《我們自夜闇的酒館離開》、《紅字團》。

章節試閱

〈陷落的時光〉耳邊仿彿浮現父親那讓人疲憊、不耐的描述聲調:兒啊,那就是你爸爸,小時候生長的城哪……

我帶著我的孩兒,在一條馬路邊的騎樓慢慢走著。那條馬路,是我整個童年成長的小鎮最邊界處。馬路盡頭上接著一座橋(橋齡也櫚當老了),那座橋跨過新店溪通往台北。夢中的那連幢公寓騎樓,繼續往邊界走,會有一種自己腳下的地平面逐漸下陷的錯覺,其實是身旁的馬路上橋面時的緩升坡,於是車輛、機車或公車皆從你肩膀乃至頭頂拔高而去。這樣走下去,最後在騎樓尾聲一些生意清冷的輪胎行、家畜醫院、老式雜貨超商之類的商家後,終於會被一堵高隄擋住去路,我們小時候,那是一座鵝卵石纍堆基座、青苔布滿階悌的土隄。現在則是遮斷河流和對岸景觀,作為汽車快速道路而行人無從攀爬上去的高聳水泥灰牆了。即使在我小學、中學在這小鎮各處任意漫遊的時期,這一帶(作為這個小鎮與一橋之隔的現代化大都會的交通隘口?)皆極少晃過來,主要是,這一帶恰與我上學的動線完全相反方向,且甚少有同學家在此,反倒是上了大學離家外宿後,才以約半年為一刻度,驚詫發現這一邊的騎樓(馬路另一邊剛完全沒有改變),一間一間裝著輝煌燈光看板的「永和豆漿大王」,和半夜一輛輛違規停放的遊覽車(從中南部特地上來喫豆漿燒餅油條?)以及隨後沿著馬路主幹道概念大舉入侵的麥當勞、肯德基、麗嬰房、全國電子、LEE牛仔褲、金石堂......有一度我幾乎要以為這個我童年浪蕩其中的小鎮,會無止境地翻新拉高,精密人工地新陳代謝。瀝青木板的日式平房拆了換成水泥房,水泥房拆了換成公寓,公寓拆了換成大廈……我以為有一天這個小城邊界,會像九龍尖沙咀或大阪御堂津的某一衝角:在極小的街區方陣範圍內,末來感十足地擎天矗立起高級飯店、百貨大樓、賣場、咖啡屋和跨國銀行……

沒想到那個小鎮,像我睜大眼看著這個世界,以為我的身體也會那樣一直長大……不料它長到一個階段(一個神祕時刻),就停滯在一個輪廓裡不再更新發展了。它反而像從自己的體內分裂出一種造成整體衰老壞朽的髒細胞,吞噬並侵襲著有限整體的各個細微部分。於是那個小鎮界的那條馬路,兩側騎樓便詛咒般地停止在許多年前大舉出現連鎖店招牌,和愈見雜亂骯髒的舊公寓樓房。中間分隔島的鏽鋁欄杆,不時因選舉而插滿旗幟,平時則一片荒涼頹敗。

但是這樣的一段街景,為何不止一次地在我夢中出現(當然不是它現今的模樣)。且我總在夢裡那似乎平和悠緩的節奏、底層卻淤塞著某種無可言喻之哀愁地,向我身旁那個親愛且極重要的人物,像要他(她)為我目擊作證般地,牽著對方一間店家一間店家地走過那排騎樓?

(看哪,這是我生命裡曾有一段時光從旁走過的一條街景。)

(雖然後來這條街往另一個不可挽回的方向變醜變壞了,但它本來不是你眼前所看見的模樣呀。)

很多年我曾夢見自己牽著年輕的妻,沉默無言地走過這段騎樓,夢裡的更多細節我如今已記不清了。但似乎我們是跑進比我出生之前更早遠的場景:那一條車流如河的四線大馬路仍是一條黑洞洞的大水溝(那個夢是在夜裡),兩邊塵土飛漫。似乎是在一次地震或颱風後的災疫現場,所謂騎樓的那一排木造平房近半倒塌,僅剩的幾個店家(其中倒是有一家用瀝青桶貼烤燒餅炸油條大鋁壺煮豆漿的老外省早餐店)卻生機蓬勃地用煤油發電機把鹵素燈燒得燈火通明人影幢幢。印象較深的是一間西瓜店,小小的店鋪裡除了纍堆淹壁的大西瓜,什麼也沒有。穿背心的夥計們用一條長木板掛在店屋地墓前的水溝上,來來去去搬西瓜纍上一輛手垃板車上。

我記得那時(在夢裡)我碰碰妻,像是要提醒她別漏看了這項細節那樣地,比了比這間古早年代以前的西瓜行。

倒是帶我孩子走在這段騎樓的夢境裡,年代接近我童年時對這一帶的印象,光的感受也不是在大半夜,比較像是下班、放學之前一、兩個小時的冬日午后。有一些公車撲近人行磚道停下時捲起的灰塵氣味,和拉開前門的氣閥聲令我險險落淚。

耳邊仿彿浮現父親那讓人疲憊、不耐的描述聲調:兒啊,那就是你爸爸,小時候生長的城哪……

一眼照看過去十秒內便梭巡完成的平凡街景,其寶每一個框格裡的商家,每一塊招牌、每一個細節的更動、每一個擦肩而過可能是舊識之後裔的年輕人,甚至連改換過好幾代質材的公車站牌上的老地名……都讓這個意圖將一座不存在之城的某一街角重建的父親窘困顛倒。

我記得夢中我帶著孩子站在一家店面裡,我們專注貼在一個像夾娃娃機的大玻璃櫃邊,但裡頭並未懸吊一只投幣操控的金屬手爪和一堆絨毛玩具。那玻璃櫃的尺寸要更大些,裡面活生生養著五六隻箕爪踩著穀糠搖晃豔紅頭冠來回走動著的,公雞。

緊鄰的一間廟一般的店鋪裡,更大尺寸的一個大玻璃櫃裡供祀著一雙像元宵賽花燈那樣的巨大紙摺(也許專業些該說是「紙雕藝術」?)公雞。那隻公雞自臉喙頸脖一路到羽翅腳瓜,每處細節皆用不同顏色的色紙黏飾出繁複的光度變化。玻璃櫃前且置放一只小銅爐,裡面零落插了幾炷香。

我心底正嘀咕著:「怎麼這一帶全拜起公難來了?」角落一個髒兮兮的老婆婆(我原打算向我孩子介紹你看那個婆婆前面一個一個爛盒,就是ㄅㄚv ㄅㄚ/小時候在酣仔店五角一抽的什慶綠豆糕啦、糖番薯啦、王哥柳哥遊台灣啦、釣冰糖金魚啦,還有那種牙膏巧亮力糖啦……)開口說:「那是我的兒子昂日星君。」

轟一下便就那樣醒來。

唇乾舌燥。頭疼欲裂。所有的枕頭、被子、墊毯,和我身上的汗衫全汗濕淫淫,像用水泡過一樣。

怎麼回事?腦海裡仍漂浮著近似憾悔的模糊問:「那是我的兒子昂日星君。」為何會跑出這樣一段告白?倒是忘了問她;那我兒子是什麼來頭?他也是個啥星君或啥啥尊者之類來下凡的嗎?我家孩兒和令郎有何過節或因緣嗎?昂日星君是一隻大公雞,那我孩兒是一隻啥模樣的動物哩?

心底同時哀愁地記起,我小時後讀《西遊記》,「昂日星君」的出現,那因悟空師徒有一次在某妖精幻化的道觀中,喫茶中了毒,悟空和那假道士大戰數十回合,那道士不敵,卻忽剌一響脫了道袍,把手抬起,那脅下睜開一千隻眼,眼中迸放金光。我小時候被這個妖精的乖異幻術唬得驚駭不已,連神通廣大的孫猴子都呆站在那「晃眼迷天遮日月」的一千隻眼前面。後來是孫悟空討救兵請了個毘藍婆,用根繡花針望空拋去,破了那妖道的眼。原來那妖道是蜈蚣精變的,而那根繡花針,是用那位毘藍婆她兒子的日眼煉成的。

我記得那時悟空曾問:「令郎是誰?」毘藍婆說:「小兒乃昂日星官。」

當我醒來的時候,我總在一種悔恨悵惘的情感臨襲下,像淘洗者無法將指間流淌的泥漿攔阻,我無法將耶依稀殘存的最後圖景再往前推,再喚起更多細節。那最後一個畫面如此暗喻飽滿,那個悲傷如此巨大,像噎住的水銀或石蠟在你的身體裡緩緩傾斜移動。

一定曾發生過過什麼悲慘的事情。

否則最後一個畫面裡的,停格前仍移動了幾秒的那張臉(有時是我自己),不會那麼意味深長,像版畫的陰影線條那樣瞪著夢境外的我。

有一段時光,我每日開車(孩子就坐在一旁像戰鬥機彈射逃生裝置的扣鎖式兒童安全椅上),漫漫長途穿過那暗灰色水泥搭建在半空中的高架快速道路,到那坐落在關渡平原上的老舊醫院去探望癱瘓而意識散潰的父親。對於那個地名,我從前殘存的記憶像不專心翻過的某位畫家的版畫冊:無光害之夜海隄外全然黯黑中那些濕地上,嗶嗶剝剝神祕狂歡繁衍後代的水筆仔;或是你永遺不知道他們螫伏布置在這個平原的何方,穿著草綠迷彩服連同坦克野砲軍用卡車運補之油箱一概漆上同等色彩斑斕之「關渡師」;或是那廟前廣場一纍纍堆賣著鹹蛋皮蛋的帳蓬,廟內詭異挖了彷彿《地心歷險記》,幽黑兩側塑立著鬼物羅剎天王力士雕像的地下隧道的關渡宮。

萬沒想到有一日,我父親像一具壞毀的鐘具,被扔棄在那樣一幢建築裡──彷彿核暴曾在遠方發生,時間在這幢醫院裡失去了重量;穿著污漬白制服的醫生和護士心不在焉在走廊晃走;每一個房間兩床臥躺的老人們,全以壞毀扭曲沒有尊嚴的身體造型,像遭到污染或疽疫的蛹,一格一格地塞在這座巨大蜂巢之中。

很久以後我才想起:在那段時日,在那段我每日開車帶著我孩子往父親所在醫院移動的漫漫長途中,我和我那兩歲的孩子,幾乎是一路緘默不發一語(那本應是他嘰嘰喳喳模仿學說話的年齡)。我甚且粗心地在車內音響的卡匣裡放著無比悲傷的蘇格蘭排笛錄音帶,而非其他幼兒在他們父親車上聽的童謠兒歌或兒童ABC……

(因為我的父親被以如此殘虐手法擊倒,使我不知如何以一個父親的形象面對你?)

我想說不定有一天我的孩子會這樣問我:「你父親是個怎麼樣的人?J那時我夢怎麼回答他呢?「噢,他是個好人。」如同他在我這年紀的時候,或是我在這孩子懂得問那問題的時候,本來必然有一些純真的美麗的質素如許動人,後來不知怎麼回事,被時間運轉著運轉著,變成一快要解體的水泥攪拌車,呼嚕嚕轟隆隆,無法控制甩得自己和身邊全是那種黏糊糊濕答答旋即又結成硬塊的水泥濕團……那孩子將來一定不記得自己生命裡,有一段時光,每日像紅倌人被打扮穿戴,瞌睡懵懂間被他的父親開車載去極遠極遠的一處地方,在一個垂死老人的床榻前唱歌跳舞(極短暫地),然後被獎賞一根麵包超人或黴菌超人棒棒糖,再迷迷糊糊地原車載回。這樣帶著孩子,千里迢迢趕赴父親的醫院,似乎只為了像一對父子檔的流浪藝人,在病榻前來上一段才藝表演(當然主秀者是我那兩歲半的孩子)。「來,阿白,念一段小老鼠給爺爺聽,快來,小老鼠……」

「小老鼠,上燈檯,偷油喫,下不來,叫爸爸,爸不來,叫媽媽,媽不來,鏘鈴匡瑯滾下。」

「好棒,拍手。」(孩子自顧自地拍手)

「好。接下來,爺爺,阿白要背一首唐詩嘍……」

「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂,借間酒家何處有,牧童遙指杏花村。」

「拍手。」

「牛來了,馬來了,張家姊姊也來了;牛去了,馬去了,張家姊姊也去了。」

「好。拍手。」

但是漸漸地,孩子對這樣窮開心的自演自唱不耐煩起來。他開始像融化的黏皮糖從我架住兩邊胳膊,病榻旁的塑膠椅上扭著滑著掙脫。父親像一隻巨大翻仰的蜥蜴,皺摺疊堆的眼皮蓋著只露出一條縫的眼珠,那眼珠左右來回快速移動著,那麼父親是置身在一個無比深湛的睡夢裡?他睡得那麼深沉,像那兩道眼縫,通往一個極遙遠極遙遠的道的另一端。他會聽見那細微渺遠處傳來的,在我半哄半強下那孩子的僵硬演唱嗎?

孩子慢慢不認得這個遍插管線,爬蟲類化石般的老人了。(我哀傷無奈地對妻抱怨著:「咄,是個沒心肝的孩子哪。」)之後要策動他在床邊唱歌跳舞(我有時亦自省道樣做的意義是更近似毛利人的戰舞或那些童乩的招魂舞)一次比一次艱難。我像飲鴆止渴地在走進醫院之前,必須先到一旁便利超商買一支麵包超人巧克力棒棒糖或小汽車糖或小販賣機糖……,病榻前安排祖孫間的對話,也不再是那孩子乾巴巴不耐煩地背一些唐詩童謠,而是充滿感情地問(我設計的):

「爺爺,待會我可以喫這個糖糖嗎?」

「爺爺,我可以去坐那個小蜜蜂和歐多麥嗎(醫院樓下一個老舊凋零黃昏市場店鋪前放的十塊錢投幣搖晃並播放兒歌的玩具坐騎)?」

奇的是,父親總會在深沉的睡夢裡,有求必應地微弱點頭。

有一次,我帶孩子從父親那幢老舊醫院出來(剛經歷一場夾雜威嚇與哄誘的混亂演出),兩人愣站在自動門打開後的獵獵焚風裡,一時之間我想不起自己是暫停在哪一段旅程之中的某個時刻。(我正站在一幢坐落在一塊下陷中的濕地的醫院,而這建築裡躺放了上千個像乾涸喘息等死的彈塗魚一樣的老人。)後來我第一次沒有拒絕孩子的提議,帶他到一旁一個老舊髒亂的社區公園去玩。那個公園的存留,似乎只是為了展演「活生生的衰老」,某種層次繁複的裝置藝術或小劇場之類的表演區。那些住院的老人,一輛一輛金屬骨架輪椅由印尼女傭推出,排列得像某種古代巨大海底甲殼類生物那樣靜坐著曬太陽。在他們對面的石凳上,舊報紙蓋面一身尿騷酸臭仰睡著的,是附近的老遊民們。這個社區公園裡,從塞爆的垃圾筒周圍,涼亭裡的石桌石凳,鋪開的小鵝卵石腳底按摩小徑,到孩童們遊樂的磨石水泥大象溜滑梯稍蹺蹺板……,到處都積結著一種黏糊糊的,讓人從心底產生憎惡情緒的黑垢。我很快便覺悟到那是來來去去人們留下的小便陰乾後的漬跡。那是一種怎樣的、徹底厭棄的景象呀。(在無光害的夜晚,一個老遊民從他窩睡在一起的同伴堆中站起,搖搖晃晃爬上大象滑悌,從褲襠掏出他的髒雞雞,對著那磨石滑道汪汪滋滋地撒了,一大泡蜿蜓流下的尿。)

我的孩子忙不迭地在三隻底部裝了彈簧的摩托車、小海豹和蝸牛的搖晃玩具坐騎間爬上爬下。這大概是他整趟乏味的旅程中唯一的一段快樂時光吧。後來他又跑去一個想像中是城堡狀其實是用上紅漆的鋼筋焊成一格格正方空框的大形結構體(像魔術方塊一樣)裡。當他躲進其中一個金屬框格中時,他蹲坐下來,想像著那是一處四面環壁的遮蔽房間,他對我說(那是記憶裡這一長段時光,我們之間比較像父子關係的對話):「爸爸,你看不見我。」

是啊。我看不見你。我對他說。你到哪去了呢?但是這時,我看見另一個男孩──約比我的孩子大個兩歲左右,這也是我在這公園裡除了我和我孩子外唯一看見的不是老人的生物──像長臂猴一樣矯捷靈活地在那些金屬框格間懸吊擺晃,他發現了我的孩子,快速地自這座不存在城堡的塔頂攀爬下降到我孩子蹲坐的那個框格邊。

我的孩子瞇瞇笑著對隔壁框格的男孩說:「你看不見我。」那男孩愣站著,眼睛骨碌碌地轉,我試著幫他們傳譯:「他說你看不到他。」

突然地,像只是為了證明那些櫃格之間隔阻的不過是空氣罷了(而不是強化玻璃或磚牆),那男孩開始伸手毆擊我的孩子,他一言不發地打他的頭,掌摑他的左耳,並攥住他的頭髮往那鋼筋上撞,然後──在我來不及反應和我的孩子驚嚇呆坐在那框格裡來不及嚎哭出聲前──以同樣靈活的身法擺盪移動,離開那座大形結構體。

那時,彷彿支撐著整個世界的艱難支架終於折斷傾倒,我像那個穿越不同夢境而將夢的稠液色彩全和液態變形的身體和混在一起的美洲豹:當所有的容貌都因穿越時的介質變化而無法辨識時,只有一種巨大的憤怒,能將那些包裹住它的麥芽糖物事,衝突拉扯成凝固前所能到的最遠形狀。我把開始大哭出聲的孩子扔在身後的金屬框格裡,像開啟全身肌肉最肉食暴衝的扭力彈射出去,在水泥大象的肚腹下將那攻擊我孩子的男孩攔截撲倒,我的口中發出一種不屬於人類的絕望哀鳴。然後,當著那一尊被詛咒的大型西洋棋子般的石化老人面前,一拳一拳,且拳拳入肉地,狠狠甌打那個陌生且幼小的人類。

〈陷落的時光〉耳邊仿彿浮現父親那讓人疲憊、不耐的描述聲調:兒啊,那就是你爸爸,小時候生長的城哪……

我帶著我的孩兒,在一條馬路邊的騎樓慢慢走著。那條馬路,是我整個童年成長的小鎮最邊界處。馬路盡頭上接著一座橋(橋齡也櫚當老了),那座橋跨過新店溪通往台北。夢中的那連幢公寓騎樓,繼續往邊界走,會有一種自己腳下的地平面逐漸下陷的錯覺,其實是身旁的馬路上橋面時的緩升坡,於是車輛、機車或公車皆從你肩膀乃至頭頂拔高而去。這樣走下去,最後在騎樓尾聲一些生意清冷的輪胎行、家畜醫院、老式雜貨超商之類的商家後,終於會...

目錄

陷落的時光

在途中

旅途的隱喻

第三天到第五天

萬主任

第六天到第十五天

孩子

三峽移民

九江王

如歌的中板

第十六天到最後一天

遠方

長頸鹿

陷落的時光

在途中

旅途的隱喻

第三天到第五天

萬主任

第六天到第十五天

孩子

三峽移民

九江王

如歌的中板

第十六天到最後一天

遠方

長頸鹿