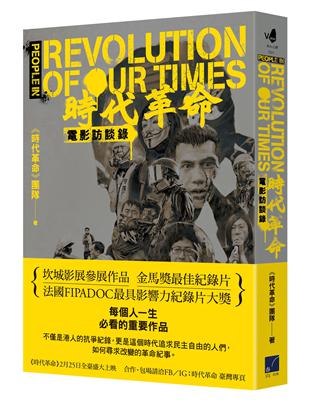

☆★希望讓香港人和世界看見勇氣★☆

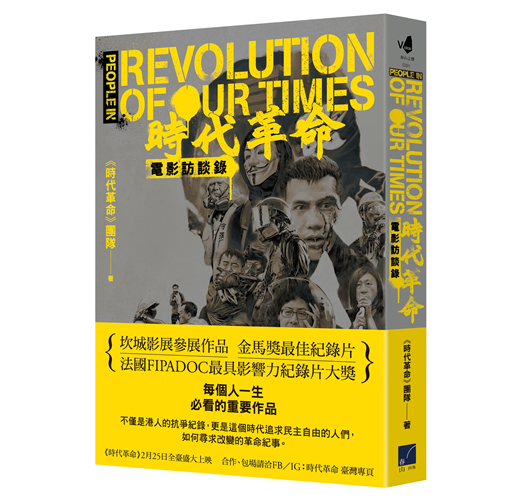

☆坎城影展參展作品、金馬獎最佳紀錄片、法國FIPADOC最具影響力紀錄片大獎《時代革命》電影人物精采訪談紀錄☆「仍然留在香港的,包括我,很多流亡海外的,或者現在在監獄裡的朋友,縱使你們沒有機會看得到,但我很希望,我祈求天父,單單是這部電影的存在,都可以給予你一份安慰,一個擁抱。」

——摘錄自《時代革命》導演周冠威的金馬獎最佳紀錄片得獎感言

本書由電影《時代革命》中十五位主要受訪者的訪談集結而成;年齡最長者已過八十,最小的在二〇一九年抗爭時只有十四歲。從他們在反送中運動的經歷,可以看到在無大台(沒有指揮中心)的狀況下,眾多香港人如何貢獻個人不同的能力,在各自的位置發揮與無名他者連結的創意,如水聚散發動一波又一波的抗爭行動;裡面有關於他們為何走上街頭的心理轉折,對民主的強烈渴望,對香港這個共同家屋的熱愛,對法治的維護與堅持,更有對國家暴力的直接控訴。

最觸目驚心也最讓人感動的,是幾乎每一位受訪者,即便再恐懼,還是以行動展現了願為手足抵擋暴力的決心。不論他們說:「我想我的勇氣是來自於想見到每一位手足都可以得到應有的治療」、「我很害怕,但我更怕明天見不到他們」、「要是少了我一個,前面的手足就多一分被捕的風險」,還是「我不想讓年紀比我小的孩子承擔這些」,都展現了無比的勇氣、友愛與手足之情。這些高貴的情誼,即使面對殘忍的警黑與國家暴力,甚至是媒體噤聲和扭曲,也無法被掩蓋。

如同香港資深時事評論員、也是本書受訪者之一的李怡所言:「我不清楚為什麼會這麼有勇氣,我也想像不到為什麼會這麼有勇氣,我也很想問問那些年輕人,為什麼你們這麼有勇氣?」他們不是被時代選中,而是自己選擇走出來的。

勇氣,手足之情,以及對香港的強烈認同,從根本上改變了傳統上精明務實的「香港人」形象,HongKonger這個字開始在字典裡出現。縱使在《港區國安法》的限制下,反送中運動無法再在香港公開傳播、討論,然而經過這樣一場幾乎撼動整個香港的社會運動,無論是不是作為一種「民族」的概念被理解,「香港人」作為一種身分認同已然成形,而這正是香港經歷了二〇一九年後的最大改變。

作者簡介:

《時代革命》團隊

一群香港人。

章節試閱

4 Morning:急救員

反修例運動期間為十六歲的中學生,自六一二起逐漸成為前線急救員,多場示威抗爭都在現場擔任救援工作。八三一當日,在油麻地地鐵站得悉站內有四名傷者,唯警察驅趕所有人到站外並關上閘門後,在閘外懇求警方讓他到站內進行救援工作,被拒後在站外失聲痛哭,這一幕被媒體拍攝下來,在網上流傳甚廣。

八三一

八三一那日的情況是,原本是打算在港島那邊做First Aid(FA,急救員)的,之後發覺原來旺角、尖沙咀那邊也有很多手足,於是就過了海,先去了尖沙咀,然後再從尖沙咀一直走路去旺角。在旺角休息的期間,我有朋友收到一些訊息,指油麻地站的列車裡面有四個流血不止的傷者,在急救學上,流血不止是很嚴重的事,因為如果血液流乾了後果難以想像。

於是我沒有想太多,便跑了過去油麻地地鐵站那邊,開始的時候,我們是能夠入去裡面,並下到月臺,結果被防暴警察趕上地面,本身是想趕完我們上來就算的,有想過趁著他們進去站內的時候,嘗試再下去一次,沒想到出來之後他們把地鐵站的閘門關上。

那便沒有辦法,那時我的身分也是First Aid的旗手,所以身上有枝旗,於是便拿了旗出來,對著下面的警察。那枝旗上寫有阻礙救援是違反《國際人道法》(International humanitarian law),而違反《國際人道法》屬嚴重刑事罪行。如果用戰爭做例子,《國際人道法》是指沒有直接去參與過這場戰鬥、或者失去戰鬥能力的人,都要得到保護,保護他應該得到治療或者保持身心健全的狀態,簡單來說,即是無辜的人不會再受傷害、或者已經受傷的人能夠得到醫治,大概是這樣的意思。

我拿了那枝旗對著下面的警察,求他們放我進入站內去救人,但他們多次聲稱站內沒有傷者,到底誰會相信這番話?直播都已經拍到了,那一刻的心情真的非常生氣,也很無奈。當時我在上面舉旗求警察放我進去救人的時候,我沒有留意到有記者在旁邊,是舉完旗後才發現,原來那一幕已經被拍下流出了,其實很無奈,始終救不到人,拍了下來也沒用。

其實當我見到關閘的一刻,我是沒有預計過他會關閘不讓我們進去救人的,所以才嘗試把旗拿出來,想讓他知道阻礙我救援是犯法、不對的,希望他不要這樣做,希望他會讓我們進去救人,那時的我實在太天真,不應該期望他會讓我進去的。

在那一刻,突然被這個情況觸發到,於是就在那一刻崩潰了,哭了出來。自己的情緒自運動之後已經壓抑了兩、三個月,那些壓抑了兩、三個月的情緒,在那一刻,因為之前一直沒有適當的途徑去讓我發洩,就這樣崩潰哭了出來。

我會說是百感交雜,因為當下都是將自己兩個多月的壓力一次過爆發出來,所以就混雜了兩個月之前的情緒在裡面。百感交雜的感覺是,好像有些無奈、也有憤怒,因為他不讓我去救,我也沒有辦法,但就是很憤怒,為什麼不讓我去救人呢?

那一刻其實真的很無奈,因為我跟傷者的距離只是一條樓梯、再加一條扶手電梯,真的是這麼近那麼遠的感覺,那一刻的感覺是,就算我能夠帶他上來急救也好,或是我能進去,但之後被捕也好,總之那個目的一定是要救到下面的傷者,但真的只差一個這麼短的距離,他都不讓我去救,真的很無奈,那個傷者就在樓梯底那邊而已。

我不知道警察到底有沒有講話,還是我聽不到,但他很單純地向上做了一個示意我離去的手勢,嘗試要我離開,我向著他們講了一些自己當時心底裡的價值觀,即每一個受傷的人都要得到醫治,不管是怎樣的政治背景也好,但他就做了這個動作示意要我走,我用了這輩子最大聲的聲量喊下去跟他講話,說「我救完之後,你打我也好,拘捕我也好,你讓我下去救人」,但他最後都是無動於衷,甚至收隊下去了。

看到他走下去的時候,那一刻是連我自己也沒有預料過,我本來預期的是,我舉了旗之後,他會開閘門讓我下去,可是最終事與願違。當時防暴警察不讓我進去,我把情緒冷靜下來之後,就走回去太子那邊,因為收到消息指太子那邊開始有人聚集,那就過去看看有沒有什麼能夠幫忙,冷靜下來後,因為我當時身穿救護員的反光衣,認為自己要負起該負的責任。

在我走回去太子的時候,有些隊員跟我說,剛剛原來有記者在旁邊,錄下了剛才那一幕,之後就流傳開去,有很多人已經看過。開始的時候我也沒有很在意,沒料到一、兩日之後,真的瘋傳得很厲害,基本上有好多人已經看過那個片段,甚至是港豬、藍絲都有看過。

有人的反應是,原來這個是Morning來的?他不是出來玩而已嗎?原來他有這種心態的?對我來說,原來他們是這樣看我的。我自己覺得,也沒什麼,他拍了這條片就拍了,對我來說也不是什麼太值得光榮的事,也不是什麼應該自豪的事。

因為回想起整件事的背景,我都會覺得是一件不好的事,始終有人受了傷,得不到救治,所以我都會有一種很「人血饅頭」的感覺。你說感動到人嗎?的確是感動到人,但是下面的傷者都是得不到醫治,就算感動到人又如何?如果因為這件事而開心、炫耀的話,會很人血饅頭。

自從八三一這件事之後,身邊開始多了人嘗試去瞭解我及認識我。我以前在學校也不是有特別多熟絡的朋友,類似是邊緣人的角色,這次之後,他們對我的看法都完全改變了。以前我在他們眼中是一些不做事、沒有什麼技能的人來,之後我出去做First Aid也沒有特別跟他們講過,有些人甚至到那一刻才知道原來我是黃絲來的。

但我不覺得我自己是一個英雄。如果有一日有人把我當作英雄來看待,或者用英雄來稱呼我,我也沒有辦法,始終嘴巴長在他們身上,我控制不到他講什麼,但我只能去解釋,解釋當時地鐵站下面有四個傷者得不到醫治,所以我覺得我亦不配英雄這個稱呼,因為那些人得不到醫治,其實我根本沒有盡到自己的責任,我根本沒有下去救他們,那麼怎麼會是英雄呢?

講到最後,其實我都只是一個凡人,我也會受傷,自己亦會有情緒,也有一個體能的極限,有很多事情,我由於能力所限也是做不到的,極其量只能說是一個願意挺身而出的普通人,而不是一個英雄。

自從八三一那次曝光了我是急救員的身分後,有很多次其實想做勇武,但因為急救員的身分曝光了,再轉勇武的話其實會轉不到。其實也想轉勇武的,想轉神獸召喚師、火魔等,但都轉不到了。

八三一對我來說是一個很大的轉捩點,自從那日之後,我就開始有了支持「私了」(動私刑)的看法。

「私了」其實就是當法律解決不到現在的問題時,香港市民迫於無奈要去做的一種行為,即是有持相反意見的人士,見到我們示威者之後,用一些很暴力的方式去對待示威者,而我們為了保護自己,就用自己僅有的武力、動用適當的武力去將他制伏,或者停止他的攻擊行為。

我自己覺得「私了」發生在香港這個法治社會,的確是頗悲哀,一個本身有法治根基的社會要去到這一步,是因為警察淪落到這個地步,會有些不值。之前見過一次,有個大陸來的男人拿著手機在拍攝示威者的「大頭相」,有些沒有戴到面巾及面罩的示威者就被他拍下了,之後手足多次叫他放下手機把照片刪除,但他不願意,迫於無奈下要動用這種「私了」的武力去搶他的手機,再將他手機裡面的照片刪除。

這類型的照片如果傳了去給警察或者中共那邊的話,對我們的生命會有威脅,我們這個圈子的人對於警察的信任已經是零,已經寧願自己私下解決或私了,有時不一定是武力上的私了,可能是自己私下關起門來談妥,都比去報警來得好。

每一場革命成功之前,示威者都會被稱為暴徒,但如果成功了的話,歷史會判我們無罪。(未完)

4 Morning:急救員

反修例運動期間為十六歲的中學生,自六一二起逐漸成為前線急救員,多場示威抗爭都在現場擔任救援工作。八三一當日,在油麻地地鐵站得悉站內有四名傷者,唯警察驅趕所有人到站外並關上閘門後,在閘外懇求警方讓他到站內進行救援工作,被拒後在站外失聲痛哭,這一幕被媒體拍攝下來,在網上流傳甚廣。

八三一

八三一那日的情況是,原本是打算在港島那邊做First Aid(FA,急救員)的,之後發覺原來旺角、尖沙咀那邊也有很多手足,於是就過了海,先去了尖沙咀,然後再從尖沙咀一直走路去旺角。在旺角休息的期間,我有...

作者序

〔訪談〕我希望讓香港人和世界看見勇氣

—《時代革命》紀錄片導演周冠威訪談整理︰三光

紀錄片《時代革命》獲得臺灣金馬獎最佳紀錄片,導演周冠威在得獎感言中,對身在香港或身陷囹圄、未有機會看到電影的香港人表示:「祈求單單是這套電影的存在,可以給你一份安慰,一份擁抱。」

這部從開始拍攝到完成製作花了近兩年時間的紀錄片,源自二○一九年八月,周冠威接到的一通電話,有商人邀請他拍攝一部向外國人講解香港正在發生什麼事情的紀錄片。

在這之前,自言是「和理非」的周冠威在反送中運動只參與過和平的遊行、以及在家附近的隧道設立連儂牆,加上運動期間太太懷有第二胎、需要處理電影《幻愛》的剪接,於是只能透過電視螢幕留意事態的進展。

接受了拍攝紀錄片的邀請後,周冠威在八月三十一日當天,正式開始拍攝這場運動的現場,也是他首次真正走到現場,以紀錄者的身分,參與這一場運動。第一次出動,有現場抗爭者質問他屬於哪一間傳媒機構,他說了句「我是《十年》導演」,獲得信任之後,從此增加了製作這套電影的信心。

在八月三十一日後,周冠威為紀錄片定下了方向,希望能夠深入探討蒙面抗爭者們的內心,一個個無名的抗爭者,導演認為每一個人背後的經歷,都值得被拍下來,值得讓觀眾瞭解他們的聲音。選好受訪者之後,就開始了長時間的追訪,周冠威坦言,《十年》導演的身分,令他獲得了很多受訪者的信任。

在理大最慘烈的一役,《時代革命》裡的勇武受訪者都在裡面,身為導演的他,也跟隨他們走到現場。跟訪期間中了水炮車的藍水、中了胡椒噴霧、頭盔也中了橡膠子彈,見證了理大裡面的絕望氣氛,也在離開理大之後,在滿目瘡痍的街道上,看到港人心裡的傷痕。

《時代革命》在二○二一年七月於康城影展(坎城影展)首次放映,那是《港區國安法》實施一年之後的時空,在「光復香港、時代革命」等口號已被定性為具有港獨意味的當下,周冠威是紀錄片中唯一具名的製作人,旁人擔心他的安危,但他仍選擇了留在香港,直接面對恐懼。

對於周冠威來說,選擇離開香港是基於恐懼,離開之後只會繼續恐懼下去,身為基督徒的他,透過信仰去支撐自己走到這一步,由於不想被恐懼所占據,他最終選擇留在香港,希望獲得心靈的自由。留下來後,心裡預計將來或有一日會被監禁,但他希望自己的內心仍是自由的,也希望如果這一日來臨時,讓世人看到的是勇氣而非恐懼。

本文由電影拍攝期間及二○二一年十一月時書籍製作團隊對導演的訪談整合而成,提問以黑體字標示。

從六月九日開始,你在整個反送中運動的參與是怎樣的?

我在六月九日那天有出去的,那個感覺是︰我們回來了。

無論是六月九日還是六月十二日,都令我覺得好像有個很大的盼望,盼望是亢奮的,有這麼多人再走出來,即在雨傘運動之後突然有這麼多人重新走出來,令我感覺不孤單。我覺得有很多人在這場運動中走出來,那種同行、團結的感覺很強烈,這令我相信為什麼這場運動可以維持這麼長時間的原因。

當你一個人在家裡覺得很孤獨的時候,走上街會有另一番感受,會覺得自己很有力量,因為身邊有很多同路人,同樣堅持的人、有勇氣的人、願意在打壓底下走出來的人,很多人走在一起是我走上街頭一種很大的感受。

我記得在二百萬人遊行的時候,我是和老婆及兒子一起出來的。但我只能走到這一步,我是一個爸爸、老公,因為有家庭的考慮,所以我做不到什麼,在兩次大遊行之後,我都做不到什麼,加上我太太在這一場反修例運動當中懷有身孕,是我的第二個小孩,太太的身體反應很大,又咳又嘔,她那時候很辛苦。

在六、七、八月基本上都是在照顧老婆、照顧兒子,把時間都花在剪接《幻愛》上,很忙很亂,我只能夠在家裡看電視,看到很多不公義的事,但只懂在家裡哭,我很想出去……有時我都會跟家人說,如果不是因為我有家庭,我已經走了出去。

這是我的心願,但最後夠不夠膽走出去,都是個疑問。因為我本身真是一個拍電影的人,我不是社運人,最多只是去遊行示威……

其實我自己有點內疚,我很想出去但又出不到,被自己的勇氣及家庭所限。但那段期間也有參與一小部分的抗爭,其實佐敦的連儂牆是我弄的,或者應該說是我老婆啟發的,她有這個想法,說不如在家樓下的隧道弄一個連儂牆,然後我便說好,但她懷孕真的很辛苦,慢慢就變成由我一手一腳去做。

很多人使用我們那個佐敦連儂牆,我兒子也有在那裡畫畫,我又寫、又開咪(開麥克風)叫大家去寫,我終於走了一小步,很為自己感到驕傲。之後見到有人拆我們的連儂牆,真的很難過,因為真的很美麗,有很多人在上面寫東西。

當我問老婆怎麼辦的時候,她鼓勵我將被拆的紙執拾(收拾)起來,我記得是政府部門的人拆的,當我在執拾的時候,那個政府的人走過來問我︰「你是否想執拾?不如你去另一邊牆貼吧,我們只是交差要拍張照,只要這一邊的牆乾淨就可以了。」

他竟然教我要怎麼做,他是支持的,由於工作所限所以要拆走,他幫我拆,拆完之後我自己就搬去第二邊貼。貼著貼著,有另一個大叔走過來問我是否需要幫忙,之後一直有人沿途加入,一起重建那一個連儂牆。

這是我參與的一小部分抗爭。

最初拍攝《時代革命》的契機是什麼?

去到二○一九年八月的時候,我記得我是在找工作。

當時經濟上我是借錢維生,因為拍攝《幻愛》的工作,我是辭了工作去做的,頗長一段時間是靠借錢維生,到八月的時候真的覺得不行了,加上太太又有第二胎,所以要去找工作賺錢維生。

突然間我收到一個電話,電話裡頭是一個商人,他看完《十年》之後想起我,他有一筆錢,問我有沒有興趣去拍紀錄片,去記錄香港人的事件讓其他人知道,他說香港正在發生什麼事,很多外國人都一知半解,他突然有個想法,如果有部紀錄片,簡簡單單,看完就會明白。

這是他的心願,亦是他參與這場運動的方式,所以就打電話給我,說想邀請我去做這件事,問我覺得值不值得做?我就答應了,你夠膽找我,我就夠膽去做。

收到這個電話的時候,其實我是毛管直豎的,我有信仰,會覺得「主啊,你不是要我走出去吧?」我真的沒有試過出去現場,最多只是在雨傘運動時候在後排吸過催淚彈,數個小時之後就走了的人,我沒有經歷過正面衝突,也沒有走過去最前線。

如果我接了這一個工作,因為我自己對於影像上的要求很高,所以要拍這場運動不會在後排拍的,我會全程投入,會迫自己走到最前線。(未完)

〔訪談〕我希望讓香港人和世界看見勇氣

—《時代革命》紀錄片導演周冠威訪談整理︰三光

紀錄片《時代革命》獲得臺灣金馬獎最佳紀錄片,導演周冠威在得獎感言中,對身在香港或身陷囹圄、未有機會看到電影的香港人表示:「祈求單單是這套電影的存在,可以給你一份安慰,一份擁抱。」

這部從開始拍攝到完成製作花了近兩年時間的紀錄片,源自二○一九年八月,周冠威接到的一通電話,有商人邀請他拍攝一部向外國人講解香港正在發生什麼事情的紀錄片。

在這之前,自言是「和理非」的周冠威在反送中運動只參與過和平的遊行、以及在家附近的...

目錄

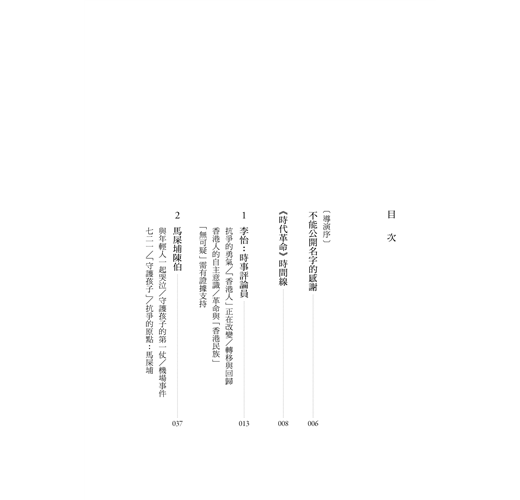

〔導演序〕不能公開名字的感謝

《時代革命》時間線

1. 李怡:時事評論員

抗爭的勇氣/「香港人」正在改變/轉移與回歸/香港人的自主意識/革命與「香港民族」/「無可疑」需有證據支持

2. 馬屎埔陳伯

與年輕人一起哭泣/守護孩子的第一仗/機場事件/七二一/「守護孩子」/抗爭的原點︰馬屎埔

3. 陳虹秀:社工

「陣地社工」/七一/被捕/新屋嶺/家人

4. Morning:急救員

八三一/成為急救員/煲底之約與夢/防毒面具/前路

5. Tiger:七一立法會死士

七一的開始/留守立法會/離開立法會之後

6. 阿爸:業務經理

成為「阿爸」的契機/我們的「仔女」/合照的為難/與「阿媽」、「仔女」的互動/理大圍城/離開香港

7. 阿媽:行政人員

暴徒家庭/理大戰場/流亡/在臺灣/搏盡無悔

8. 蛇仔:社工系學生

勇武抗爭的進化/遺書/扔磚與勇武抗爭的意義/理大圍城/逃亡

9. Nobody:「家長車」頻道管理員

車手的占領/義載開臺/中大與理大之戰/渠道中/保持住憤怒

10. I don’tknow:「家長車」頻道管理員

義載開始/後勤絲/支援理大

11. Aidan:中學生

轉變成為勇武的那一天/中大之役/理大的對峙/「你是不是在裡面?」/逃走/獨立是唯一的路

12. Motor:大學生

衝破枷鎖/抗爭隊伍的形成/為什麼不是我?/黑暗中見到的曙光/「勇武」與「和理非」並不衝突

13. JoJo:香港中文大學畢業生

為什麼走出來/中大/理大/勇武目前在香港已無空間

14. V仔:中學生

第一次走出來/家人/理大/行動再升級

15. 良心:中學生

在香港/成為勇武的念頭/第一次行動/手足、「家長」與老師

〔訪談〕 我希望讓香港人和世界看見勇氣

——《時代革命》紀錄片導演周冠威訪談 ⊙整理:三光

〔特別收錄〕《時代革命》電影圖輯

〔導演序〕不能公開名字的感謝

《時代革命》時間線

1. 李怡:時事評論員

抗爭的勇氣/「香港人」正在改變/轉移與回歸/香港人的自主意識/革命與「香港民族」/「無可疑」需有證據支持

2. 馬屎埔陳伯

與年輕人一起哭泣/守護孩子的第一仗/機場事件/七二一/「守護孩子」/抗爭的原點︰馬屎埔

3. 陳虹秀:社工

「陣地社工」/七一/被捕/新屋嶺/家人

4. Morning:急救員

八三一/成為急救員/煲底之約與夢/防毒面具/前路

5. Tiger:七一立法會死士

七一的開始/留守立法會/離開立法會之後

6. 阿爸:業務經...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。