名人推薦:

•1976阿凱

•太陽臉(知名插畫家)

•小樹(La Vie專欄作家,StreetVoice音樂頻道總監)

•李清志(實踐大學建築研究所專任副教授)

•李俊明(設計與生活風格作家)

•杜祖業(GQ總編輯)

•黃威融(《Shopping Design》總編輯)

•楊子葆(輔仁大學客座教授)

鄭重推薦(以上依姓氏筆畫)

推薦序1

一座令人激動的回憶劇場 / 馮光遠

對居住紐約十多年的我來講,看完馬帝歐‧佩里柯利這一本用黑白線條描繪出來的紐約窗景,滿足了我不少鄉愁。是的,鄉愁,紐約是我的第二故鄉。

當年在紐約,是怎麼都不可能從這麼多俯視的角度看這個城市的。那個時候拍紐約,很多時候都是「室外、仰視」的畫面,不像這本圖文書裡的「室內、俯視」視角。你可以安靜地從許多紐約客的窗子,用獵豹掃描草原的方式檢視窗外這個城市,她的靜止,她的流動,她的古舊,她的創新,每次都讓你重新認識她。

看到湯姆‧沃爾夫在《紐約的窗景,我的故事》裡寫道,房地產仲介商帶著他妻子與他一起看房子,當看到後來成交的這一棟時,仲介商說,「你有沒有發現,每次我帶你看房子,你從沒看內部一眼,總是直接衝到窗邊看風景。」這敘述讓我回想到許多我的紐約朋友不也都是這樣,到了別人家(尤其是位於曼哈頓的公寓),幾乎都是先考察窗外的景色,又突然想到一個跟這有關的有趣之事:有回跟幾個朋友去上城哥大附近參加派對,從主人家客廳的窗子望出去,幾條街外有兩棟長得一模一樣的住宅大廈,寫詩的夏宇看著看著就問我,「光遠,那是世界貿易中心嗎?」我噗嗤一笑,「小姐,不是長得一樣的兩棟大樓都是世貿中心。」

可是佇立在窗口打量窗外風景,不管是夜晚遠眺帝國大廈頂樓紅白藍光,或者白晝近望克萊斯勒大樓從劍魚般尖塔反射出來的銀光,永遠都是一件讓人出神的事──若是你可以看到稱得上是經典建築或者自然美景的話。

《紐約的窗景,我的故事》書裡就有好幾個人描述到這樣的景況,作家菲力普‧洛佩特說,他其實很高興從他書房窗口望出去的景色「平凡無奇,不會美得讓人屏息」,因為如詩如畫的風景會讓他無法專心寫作;編導過《西雅圖夜未眠》、《美味關係》的諾拉‧伊佛朗講得更白,說從她辦公室落地窗望出去,可以看到她最喜歡的克萊斯勒大樓,「幸好我寫作時是背對著它,否則會半個字也寫不出來。」

窗外的風景的確會讓你沉浸在各種思緒裡久久不想動,尤其是在紐約這種城市,不盡然要在高樓櫛比鱗次的曼哈頓區,饒有文化感覺的布魯克林區、族裔鮮明的皇后區、具郊區風味的布朗克斯區,甚至是帶點世外桃源感覺的史泰登島,從各個人家窗戶望出去,再對照書裡各扇窗戶外的景觀,你突然會有一種領悟,原來紐約市做為世界級的文化藝術重鎮,窗外的風景竟然扮演著這麼重要的角色。

那也無怪乎希區考克的《後窗》觀念被書中好幾位作者提及,電影《後窗》裡,腿打上石膏坐在輪椅上竟日無所事事的攝影師詹姆斯‧史都華,從他位於曼哈頓下城西村的公寓後窗,不但看盡庶民生活百態,還見證一起謀殺案。

從後窗緊挨著後窗的公寓裡,紐約客一不小心就會看到故事,啟發靈感。傳記作家亞歷‧威金森就經常從他的窗子看到對面有二十個房間的名人的家居生活,並且好奇他經常在某個房間度過一天的最後時光的理由;鄉村搖滾歌手蘿珊‧凱許住在雀爾喜區,從她朋友住的雀爾喜飯店房間窗口,可以看到凱許的臥房,所以凱許喜歡跟先生在拜訪那位朋友時,從那個窗口反看自己的臥房;08年普立茲獎得主,《貧民窟宅男的世界末日:奧斯卡‧哇塞短暫奇妙的一生》作者朱諾‧迪亞茲更是在書中寫道「在這麼高的地方,窗子不再是窗子,反倒像窺視孔。這是如假包換的『後窗』,獨不見美侖美奐的房子,也不見人性光輝。」 所以,誰說文化藝術不就是從這些點點滴滴的「窺視」開始累積,漸次成形,終至無限開展?

一邊閱讀本書,自己的窗景經驗也不時跳出來。初至紐約,我與畫畫的朋友合租布魯克林「公園斜坡」的公寓,就是作家克列柏‧克雷恩與他男友彼得居住的那一區,看到克雷恩家的窗景,八○年代「公園斜坡」21街的日子又鮮活起來,不同的是,我居住的公寓後窗,跨過低矮的窗櫺,就是一樓的屋頂。我喜歡搬張椅子坐在人家屋頂上喝啤酒,而我的室友習慣把比人高的畫布撐在人家屋頂上作畫。後來我搬到皇后區「陽邊」,從窗口望出去,看得到帝國大廈頂層部分,七月四日,紅藍白三色總是異常耀眼。記得1986年紐約大都會棒球隊打敗波士頓紅襪隊奪得世界冠軍,紅藍白光也高掛曼哈頓上空提醒紐約客大都會的成就。

提這些,因為在本書裡,你會不時在各個角度的天際線看到帝國大廈,它出現在凱許家窗口,出現在建築師李察‧麥爾辦公室和編舞家馬克‧莫里斯家窗口。從平面設計師史地芬‧薩格梅斯特的工作室窗口也看得到帝國大廈,因為他需要工作室的每個人都時時感受到自己生活在紐約的事實。這真是一個激勵人心的選屋條件。

呆看《紐約的窗景,我的故事》的各個窗景,十幾年紐約生活從不去深究、就這麼擦身而過的建築或生活細節,竟然也會從畫作裡冒出來。《錯把太太當帽子的人》的作者奧利佛‧薩克斯原來住在格林威治村外沿的十三街,當年,我應該曾經經過他的公寓;媒體人勞倫‧札拉茲尼克住的那棟大樓旁邊有間很大的賣酒的店,我知道,因為我在畫作左下方瞄到古博聯合學院;以前經常去華盛頓廣場,看到從作曲家尼可‧馬利的窗口望出去的廣場拱門,許多回憶紛沓而至,加上一直在研究他家到底在廣場的哪個角落,我因此在這頁待了好久。

佩里柯利的黑白線條工整,把書裡這些紐約客各自的窗景,不論複雜或簡單,都整理得有條不紊。想到他能夠登堂入室到許多人家裡,端坐窗前畫出城市的各個面貌,我想也只有在紐約這個不論文化或歷史都層次分明的城市才有可能成其事。

以前在《紐約時報》,後來在《紐約客雜誌》寫建築評論的保羅‧高柏格為本書寫的引言是這本書有看頭的另一個理由。至於諸多文化人、作家、藝術家為自家手繪版窗景所寫的短文裡,《光影交舞石頭記──建築師李伯斯金回憶錄》作者,紐約新世貿大樓建築師丹尼爾‧李伯斯金的窗景以及他的感想,我覺得最值得拿出來當作這本書的代表。

李伯斯金是這麼寫的:我窗前這片景捕捉到紐約的詩意。它飽含感情和幾何線條……而感情才是建築的靈魂。好一座讓人激動的回憶劇場。

推薦序2

借來的私房風景 / 黃寶蓮

我倚窗夠久,

早已習慣一個空寂的房間,而,

你的愛不過是老人袖口上的塵垢, ——Leonard Cohen歌詞裡憂傷的窗。

窗是浪漫愛情發生的場景,

窗是想像飛馳的靈感之泉,

窗是誘惑的源頭,也可能是犯罪的入口……,

窗是關於自由和夢想,孤獨和寂寞,歡樂與喧囂……。

人的一生中想必都住過不同的房子,在不同的城鎮,有過不同的窗景,每個人或多或少都擁有或大或小、或闊綽或窄促的窗;窗的存在連繫了心靈與外面的世界;人都害怕孤獨,害怕被世界隔絕;有了窗,讓光進來,讓風景留駐;窗也是為了等待,等待生活可能發生的奇蹟,等待愛情,等待四季的變化,等待未來或緬懷過往……。 在紐約的那些年,我在布魯克林的窗外有一片藍天,許多高大的落葉喬木,下雪的時候,天地一片灰濛;晴朗的夏夜,偶有流星墜落天際,窗前也來過鴿子和賊子,有過我的遐想和失落;二十年過去,那一扇窗的景物,生生猶在記憶裡,成為生命中恆常的一頁風景。

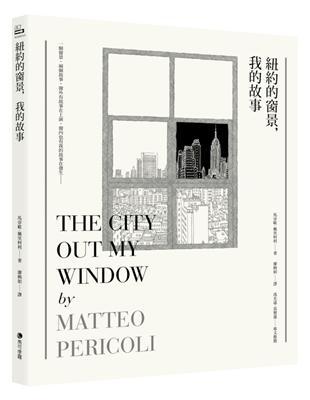

是因為戀戀難捨即將告別的窗景,畫家馬帝歐.佩里柯利,造訪了六十三位和紐約淵源深遠的音樂家、建築師、博物館館長、舞蹈家、記者、哲學家、教授、插畫家、藝評家、雜誌總編、視覺藝術家、醫生……,將他們私家窗景拍照入畫,成為這本《紐約的窗景,我的故事》,從這些窗口我們望見紐約既古典又摩登的建築特色,窺見了世界知名的地標景物,也讀到不同的人物的思維與訊息,看見了一般人看不到的私房風景。

作家科倫.麥肯說:「我總以為,我們開多少次窗,便可以編織出多少個不同的故事。」讓我這個在窗前眺望著高樓夾縫中六尺見方的海景,埋頭敲打鍵盤卻未必能寫出像樣故事的書寫者嫉妒而且汗顏!

前紐約市長Ed. Koch說:「我的窗可以讓陽光通行無阻地灑進來!」

簡單一句話語,有力的說明Koch居處的闊綽;寸土寸金的紐約,一扇向陽的亮麗窗口是何等優沃奢華!Koch是個熱愛廣東烤鴨的老饕,更是典型的紐約客,他已經給自己在紐約選好墓地,因為無法想像自己離開紐約,生是紐約人,死是紐約鬼!是這樣一個讓人愛得徹底,恨也決絕的極端城市!這裡富人窮人各得其所;難見天日的半地庫裡,其實也窩居著未來的藝術家、音樂家或者清潔工、售貨員。

攝影家安妮.萊博維茨,蘇珊.桑塔格生前的伴侶,住在最富歐洲情調的格林威治村,每天在某一個固定的時刻,後院的磚牆上會有一束慢慢成形的光影,是院子裡的無花果樹投影;她說是紐約獨有的「借來的風景」;彷彿在嘲諷自己債台高築,抵押了後半輩子所有作品的版權向銀行告貸的困窘現狀!

視覺藝術家巴拉斯可住在傑克森高地,被那裡的平整和寬闊震撼;那裡移民聚居,滿街都是印度人開的電器店、果蔬雜貨、賣沙麗的布店、餐館,整條街飄著咖哩香,連人身上流的汗也有辛香味。有段時間我經常去那裡,吃印度菜、買沙麗,也上印度人的當,那些聲名遠播的小騙子。

「我愛死了!」作曲家葛拉斯說:關於他窗前的水塔、冷氣機、排氣管,紐約的基礎設施盡在他眼底。不知是他絕頂的幽默還是誇張的牢騷?有多少人熱愛這些發出噪音和熱氣的笨重機器?除了木質水塔,勉強稱之為紐約天頂的特殊景觀。

導演伊佛朗擁有紐約最光耀照人的窗景,紐約市天際線上最受人喜愛的建築,貝扇型的頂尖啟發多少建築與創作的靈感?為紐約夜景鑲上一顆閃爍的鑽石;克萊斯勒大廈成為電影、文學、戲劇、音樂、廣告甚至流行時尚界中不斷被引用描述的對象,許多故事發生的背景,一座你不得不另眼相待的獨特建築。

誰說:汽車在天上飛馳?

就如我此刻寓居的香港半山窗景,馬路是在樓跟樓夾層裡的一條帶子,車輛上頭有天橋跨過,天橋上面是6乘8見方的海,海的上面是維多利亞港對岸的尖沙咀,天氣晴朗不受污染的時候,就可以看到高跟鞋形樣的文化中心;然後,有一小片切割的山景,像切塊的馬鈴薯那樣,還有山外被兩棟大樓夾壓成峽谷的天空,在高樓與高樓之間形成「樓谷」,也有老鷹翱翔穿越、名符其實的石屎森林。

樓上有樓,天外有天,汽車真的是在天空奔馳穿梭,我窗外的天上人間。

紐約是這樣一個豐富多元的城市,佩里柯利所描繪的窗景,既美麗兼具特色又經典,他細緻的筆觸展示了紐約多層次的空間感與建築結構之美,百老匯大道、華爾街、中世紀的修道院以至河濱公園的花香草綠,夕陽中的跨河大橋,教堂的尖塔……,無一不令人遐想、惹人豔羨。

這六十三幅窗景,絕對是獨一無二的紐約剪影,無疑也是閱讀紐約最獨特而私密的視角,因為這是從他人的窗戶所借來的風景,那些不論你如何熟悉紐約都不可能有機會看到的私房風景。

即使你對這些人未必熟知,一扇窗卻能勾起人們對那個城市的聯想和好奇,從那一格一格的窗景裡,似乎也窺見了窗裡人點滴的心緒,處處充滿了窺探的好奇與驚喜,一個人即使未曾居住在紐約這個臥虎藏龍藏污納垢的城市,想必也會為這精彩的窗景而神往不已!對於我這個過往的居民,不小心卻引發了一場泛濫決堤的懷舊之情!