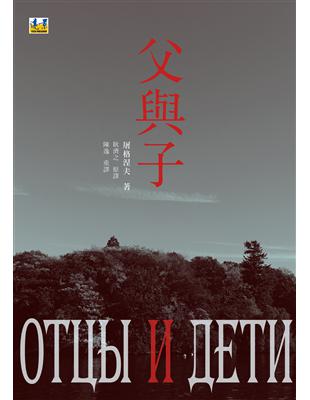

特別收錄 / 編輯的話:

重譯序:

《父與子》是屠格涅夫的長篇小說中寫得最好的一部,思路清晰,文字簡潔優美,無論是人物性格還是大自然的田園風光,都描寫得非常細膩。讀這本書是種享受。我在學生時代讀過,雖然是繁體直排舊版,但仍然一口氣讀完,滋滋有味,書中的主要情節至今記憶猶新。確如鄭振鐸先生說的,這是屠格涅夫「特異天才的成熟能力的結晶」,「自這部書出後,他在歐洲的名譽,隆重了,偉大了許多」。此書引起振鐸先生「無限的感傷」。

屠格涅夫出生在一個舊俄富裕家庭,年輕時在德國留學,接觸了歐洲的民主自由思想,這對他以後的文學創作有著重大的影響。他的大部分著作都致力於描寫具有民主自由思想的知識份子和貴族階級之間的衝突。《父與子》更是把這種衝突描繪得淋漓盡致,從一開始相互看不慣,到政治觀點的爭論,最後一直到殊死決鬥。這是十九世紀中期處於激烈變革中的俄羅斯的現實。縱觀人類歷史,哪一個時代,哪一個國家,哪一個民族沒有這樣的變革,這樣的決鬥呢?一百年前有,現在還是有,「父」與「子」之間的「代溝」永遠存在著,有時深,有時淺,人類可能就是在不斷解決這些「代溝」中走向更加文明吧。

這裡有一件相關的軼事不得不提一下。我們知道,屠格涅夫和托爾斯泰之間一直不和,這種矛盾到了一八六一年發展至無法緩和的地步。屠格涅夫常常抱怨「托爾斯泰對於其貴族出身的無聊的驕傲與自大」,而托爾斯泰則「永遠不相信別人的真誠。一切道德的躍動於他顯得是虛偽的」。兩位文學巨匠常常各執己見,爭論不休,最後有一天為了屠格涅夫女兒的一件小事,托爾斯泰一句尖刻惡毒的話引起屠格涅夫的憤怒,托爾斯泰更是火爆三丈,竟然正式下帖要與屠格涅夫決鬥。這件事震動了俄羅斯甚至整個歐洲文壇。而《父與子》正是在這年寫成,於一八六二年發表出版的,這絕非巧合。

現在讓我們再回過頭來讀一下《父與子》,我們可以從老貴族帕維爾•彼得羅維奇身上看到托爾斯泰那種優雅高貴、居高臨下、目光尖銳、言語刻毒(羅曼•羅蘭語)的大貴族氣派了。而自稱「虛無主義者」的巴紮羅夫在書中是激進知識份子的代表,實際上也代表了屠格涅夫本人的思想。他花了大量筆墨描寫巴紮羅夫。他說:「巴紮羅夫把我小說中其餘的人都蓋在影子裡。他是忠實、直前而純粹的民主主義者,……」他又說:「我是分有巴紮羅夫的思想的,所有的一切,只除了他對於藝術的否認。」對於帕維爾•彼得羅維奇這個權貴階級的代表人物,屠格涅夫極盡冷嘲熱諷,他說:「與帕維爾•彼得羅維奇決鬥的事只顯出這個文雅、高貴的武士的知識的空虛;實在說來,我還把他鋪張揚厲,使他可笑呢。」

當時俄羅斯的文人確實崇尚封建貴族的騎士精神,普希金於一八三七年在決鬥中喪命,萊蒙托夫剛寫了《詩人之死》悼念普希金,四年以後也在決鬥中中彈死亡,……如果不是朋友們的竭力勸阻,屠格涅夫和托爾斯泰之間也會出現這樣的悲劇,俄羅斯文學乃至世界文學的歷史就不會像今天這樣了。

屠格涅夫在《父與子》中花了整整兩大章詳細描繪那場決鬥,嘲諷並抨擊了封建腐朽的貴族精神。

不知托爾斯泰有沒有讀過《父與子》,讀了之後又會怎麼想?也許他會不屑一顧。不管怎樣,自從那次決鬥流產後,托爾斯泰和屠格涅夫的關係徹底破裂了近十七年。

上世紀二○年代,《父與子》中譯本初版由共學社和商務印書館在上海及北京出版,至今已有九十五年了。譯者耿濟之先生—我的外公還是一個俄語學校的學生。在一個長期封閉的封建社會裡,中外語言交流的困難,工具書的匱缺程度是我們今日無法想像的。又加上漢語本身正處於從文言文到白話文的轉折關頭,不要說文學翻譯,就是學習外國語也是相當困難的。外公唯一的俄文詞典是從同學處借來抄的,但他在短短三年學習期間翻譯出版了包括托爾斯泰的《復活》、《克萊釆奏鳴曲》(Крейцерова соната)、《家庭幸福》(Семейное счастье)……屠格涅夫的《獵人日記》(Записки охотника)、《父與子》,……果戈里的《瘋人日記》(Записки сумасшедшего)……等等名著,這是非常驚人的成就和貢獻。鄭振鐸先生說:「他恐怕要算是從俄文直接翻譯俄國文學作品的第一人了。由他來領頭,於是,有好些個俄專的同學們才跟著來。」二○○六年,俄羅斯當代著名作家拉斯普京在訪問中國時說:「我們要記住兩位最早也是最傑出『閱讀俄羅斯』的中國人—瞿秋白和耿濟之,他倆是中國最早的俄語學校—北京俄文專修館的同窗。他們的譯文表達出來,如果不說優於,至少也絲毫不遜於英語。」

婦女解放問題歷來是社會變革的重大問題,屠格涅夫在《父與子》中塑造了三個不同階層、不同性格的女性,並在她們身上花了非常大量的筆墨描寫。婦女的地位是社會文明的標誌,這也是當時中國新文化運動的一個重大課題。在重譯《父與子》的過程中,我注意到,一個世紀以前漢語中竟然沒有女性的「她」字,英語中有She,俄語中有Она,……唯獨漢語中沒有,可見中國封建社會中女性地位之低下。這使處於新文化運動激流中的文人非常尷尬。濟之先生在《父與子》中一開始用「他(是女的)」來代替,後來可能感到太麻煩,乾脆用「伊」字來代替女性的第三人稱。周作人先生在「他」字右下角加個小號的「女」字,葉聖陶先生用「他+女」來表示,錢玄同先生用「女+它」,據說最後定型的「她」字是由劉半農先生發明的,但印刷所裡連這個鉛字都沒有……社會的進步真是與語言文字的進步分不開,反之亦然。

耿譯《父與子》自一九二二年初版以來,悄然失蹤在中國長期的內戰和外族侵略中,家裡珍藏的那本也在文革中失蹤。近年來我在一家古籍書店裡才尋覓到這個希珍的初版版本,和濟之先生的其他譯文一樣,文如其人,樸實簡明,忠於原著,沒有那些外加的、故作渲染的華麗詞藻。但是近一個世紀以前的語境,對於當前的讀者,尤其青年讀者朋友來說,還是有些沉重。正如濟之先生說的「為作者想,為讀者想」,這是本次重譯的目的。

本譯本係根據Библиотека всемирной литературы,Серия вторая一九七一年版和耿譯《父與子》一九二二年商務印書館初版重譯,由臺灣遠景出版事業有限公司作為「耿譯俄國文學名著重譯選集」第四卷出版。在此向遠景總編葉麗晴女士、執編潘治嘉先生、路寒袖先生,和其他編輯發行人員致以誠摯的謝意。

鄭振鐸先生為耿譯初版作了篇精彩的序言,徵得他親屬的同意附於此,希望對讀者有所幫助。

陳逸

二○一五年六月十二日淩晨