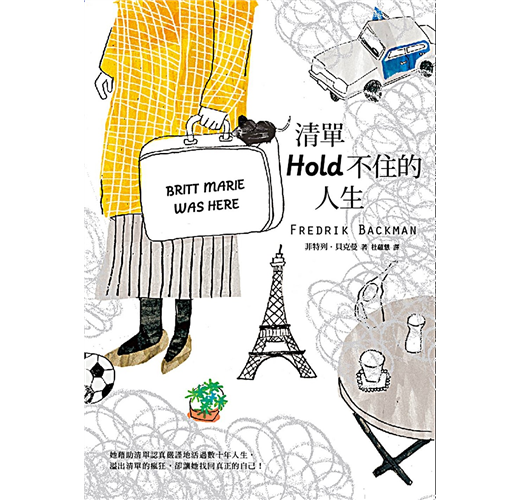

她藉助清單認真嚴謹地活過數十年人生,

溢出清單的瘋狂,卻讓她找回真正的自己!本書特色:

★百萬暢銷作家菲特烈.貝克曼第二部長篇小說,又深感人心的溫暖之作。

★菲特烈.貝克曼《明天別再來敲門》改編電影二○一七年奧斯卡最佳外語片決選入圍。

★《明天別再來敲門》+《清單Hold不住的人生》在韓國暢銷超過三十萬冊。

★長據二○一六年美國《紐約時報》排行榜小說前十名超過五十週。明天誰的門都別敲,跳進車裡直接開走

布蕾瑪莉無法忍受生活裡的混亂。她用清單管理每一天每一分每一秒。千萬不能小看它的威力,布蕾瑪莉不按部就班完成,她絕不罷休。

她認真為家人經營溫馨的家,以丈夫為重,卻發現丈夫有外遇!布蕾瑪莉決定離家出走,雖然這項目不在她的清單上。她意外來到鳥不生蛋的破落小鎮博格,只好找工作養活自己(其實主要是怕自己孤獨老死沒人發現)。生活的變動遠超過她的想像(與容忍範圍),她竟成待拆除的活動中心臨時管理員。那裡有一群愛足球的小鬼頭、盲眼的前足球教練酗酒女、經營披薩店兼各式暢貨中心的路人甲、地方惡勢力小混混等等,根本不是生活單純的她能夠應付得來。

各種離奇的事件在在打破她所有的規則,包括趕鴨子上架擔任無牌足球教練、喝到酩酊大醉、只在電影中看過的情節,她的人生,已經不再是清單可以管理!眼前的她該何去何從?只能奮力自行找出答案了!

作者簡介:

菲特烈.貝克曼(Fredrik Backman)

菲特烈.貝克曼是瑞典超人氣部落客和專欄作家。他的處女作《明天別再來敲門》曾獲斯堪地那維亞半島暢銷書榜首,在全球銷售超過百萬本,並被改編成獲獎無數的電影。貝克曼接下來的兩本小說《我的祖母向您致上哀悼與歉意》(暫名,即將出版)以及《清單Hold不住的人生》也都一舉躍上瑞典出版界排行榜榜首,並且長據美國《紐約時報》排行榜小說前十名超過五十週。

網站:http://www.fredrikbackman.com/

譯者簡介:

杜蘊慧

文化廣告系,法國CREAPOLE產品設計系畢業。喜愛學習語言與親近自然,現於美國加州從事植物插畫、翻譯以及設計工作。

譯作包括《蓋湯姆的美妙生活》、《蓋湯姆的超完美藉口》、《蓋湯姆的驚奇鳥日子》、《有時,就讓我們一起跳舞》(天培出版)。

作品頁面:www.facebook.com/elliebackyardbotanist。

各界推薦

媒體推薦:

貝克曼又寫出一本暢銷小說。一開始布蕾瑪莉看似讓人難以忍受、易激怒他人,但讀者卻會很快就喜歡上她的特殊性格,以及奇特的坦白態度。寫作形式起先也會讓人覺得過度尖銳,但讀者也會迅速發現,這是布蕾瑪莉接近世界的方式,會讓讀者深感在心。這本書讓人感動萬分,即使讀畢最後一頁,仍會盤旋腦海久久不去。──《RT Magazine》

貝克漢精準抓住了關鍵平衡點,不過度甜膩,但也不陽春白雪,而能深具普遍性!

──《圖書館期刊》

《明天別再來敲門》暢銷作家再度推出溫暖動人的故事,女主角經歷了生命中的重大危機,卻因此找回自己。貝克曼以簡潔有力的筆,讓需要秩序的布蕾瑪莉躍然紙上。深具洞察力與感動人心,這是關於真實與本質的美麗故事。──《出版人週刊》

布蕾瑪莉從繭變成蝴蝶的改變,以她所處的問題環境來看,更是讓人覺得萬分難得。

──《書單》

聰敏、令人捧腹大笑,深刻的洞見、令人著迷的情節……貝克曼以精準的對話以及對人性的驚人理解創作此書。──《自我覺醒》(Shelf Awareness)

媒體推薦:貝克曼又寫出一本暢銷小說。一開始布蕾瑪莉看似讓人難以忍受、易激怒他人,但讀者卻會很快就喜歡上她的特殊性格,以及奇特的坦白態度。寫作形式起先也會讓人覺得過度尖銳,但讀者也會迅速發現,這是布蕾瑪莉接近世界的方式,會讓讀者深感在心。這本書讓人感動萬分,即使讀畢最後一頁,仍會盤旋腦海久久不去。──《RT Magazine》

貝克漢精準抓住了關鍵平衡點,不過度甜膩,但也不陽春白雪,而能深具普遍性!

──《圖書館期刊》

《明天別再來敲門》暢銷作家再度推出溫暖動人的故事,女主角經歷了生命中的重大危機,卻因此...

章節試閱

「『人們之所以喜歡足球,是因為足球是反射性的運動。』如果今天一個足球向妳滾過來,妳會不由自主地把它踢回去。我們愛上足球的原因,就跟愛上一個人是一樣的。因為妳想躲都躲不掉。」

(一)

叉子、刀子、湯匙。

就是要照這樣的次序排列。

布蕾瑪莉絕對不是會給人打分數的那種人。差得遠了。

可是,有哪個文明人會想到用別種方法排列抽屜裡的餐具?

我們可不是野獸喔,對吧?

這是個一月份的星期一。她坐在就業輔導中心裡的桌子前面。雖然眼前並沒有任何餐具,她的腦子裡卻想著這些,因為這個道理正好用來為最近失控的每件事做出總結。餐具就是應該按照老規矩排好,因為生活就是不該改變。正常的生活規則才夠格搬上檯面。如果生活一切如常,你應該清理廚房、打掃陽台、照顧你的孩子。生活是很難──比一般人想像的都難。如果生活一切如常,你肯定不會坐在就業輔導中心裡。

眼前這位年輕女職員留著媲美刺蝟的短頭髮,布蕾瑪莉暗忖︰「簡直像個男的。」當然啦,剪這種髮型也沒什麼不對,肯定是時下的流行。女孩微笑,指向一張紙,一副很忙的樣子。

「請在這裡填上您的姓名、身分證號碼和地址。」

布蕾瑪莉得先登錄。倒好像她是什麼罪犯似的。彷彿她是來搶走工作機會,而不是求職。

「要牛奶和糖嗎?」女孩一面往塑膠杯裡倒咖啡,一面問。

布蕾瑪莉可不是在給人打分數,她根本沒那個想法。但是,哪個正常人會做這種事?塑膠杯!難道這是戰備時期,一切克難?她差點脫口問女孩這個問題。可是肯特總是要布蕾瑪莉「有點社交常識」,所以她僅僅禮貌性地笑了笑,等著女孩送上杯墊。

肯特是布蕾瑪莉的先生。他是個實業家。非常、非常成功的實業家。他的公司專門跟德國做生意,他本人是個極具社交常識的人。

女孩給布蕾瑪莉兩盒很小、不須冷藏的保久乳。然後遞上塑膠杯,杯緣伸出一根塑膠湯匙柄。布蕾瑪莉的表情驚嚇不已,彷彿遞到她手上的是一隻在公路上被撞死的小動物。

她搖搖頭,伸手輕輕拂過桌面,似乎那上頭有隱形的麵包屑。桌面上毫無秩序地堆滿新舊文件。布蕾瑪莉想,女孩顯然沒時間整理桌面,她的工作大概已經忙不過來了。

「好囉,」女孩看著表格,開朗地說,「在這裡填上妳的地址就好了。」

布蕾瑪莉盯著自己的膝蓋。她想念在家和餐具抽屜為伍的時光。她想念肯特,因為肯特是負責填所有表格的那個人。

就在女孩看來準備開口說話的那一瞬間,布蕾瑪莉搶先一步。

「妳忘了給我杯墊。」布蕾瑪莉臉上帶著一絲微笑,使出她所有的社交功力。「我不想在妳的辦公桌上留下痕跡。能不能麻煩妳給我個什麼東西,讓我……放杯子?」

她的語調刻意表現出自己完全出於善意,並且避免特別指出那只是個塑膠杯。

「喔,沒關係啦,隨便放就好了。」

說得倒好像生活真有這麼容易。

就好像用個杯墊或餐具抽屜照次序排好並不重要。

那個女孩顯然不認為杯墊、或著正常的杯子、或甚至鏡子──看她的髮型就知道了──有什麼實用價值,她正用筆桿敲著表格上的「地址」欄位。

「妳確定直接把杯子放在桌面上這樣好嗎?妳應該也看到了,這樣會在桌面上留下很多杯漬。」

女孩看了看桌面,桌面上的痕跡多到就像曾經有一群孩子直接在上頭吃馬鈴薯。而且是在伸手不見五指的半夜用翻土耙吃的。

「真的沒關係啦,反正這張老桌子上頭已經有很多痕跡了!」她面帶微笑說。

布蕾瑪莉在心裡高聲尖叫。

「我想大概因為妳不覺得錯在妳沒給大家杯墊吧。」她喃喃地說,絲毫沒有「被動攻擊型」人格的味道。有一回,肯特的孩子們以為她聽不見,而在背後如此評論她。布蕾瑪莉並不是個被動攻擊型的人,她只是想得周到。在無意中聽見肯特孩子們評論她之後的那幾個星期裡,她表現得特別周到。

就業輔導中心的女職員看來有點神經緊繃。「好吧……妳說妳叫什麼名字?布蕾,對嗎?」

「布蕾瑪莉。只有我姊姊才叫我布蕾。」

「好,布蕾瑪莉,請妳填完這份表格。」

布蕾瑪莉瞄了一眼那份要她表明身分、住在哪裡的表格。這年頭,要當個人還得先填一堆多得超乎常理的表格。彷彿不經過這番離譜的官方手續,就無法融入社會。最後,她遲疑地填上自己的名字、身分證字號和手機號碼,地址欄位留白。

「妳的教育程度如何,布蕾瑪莉?」

布蕾瑪莉抓緊她的手提包。

「妳要知道,我受過非常好的教育。」

「但並非正式的學校教育?」

「我可要告訴妳,我解答過很多填字遊戲。沒受過教育的人可做不到。」

她啜了一小口咖啡。喝起來跟肯特煮的實在不能比。肯特煮咖啡的手藝很好,每個人都這麼說。布蕾瑪莉負責杯墊,肯特負責咖啡。

「好唄……妳有什麼工作經驗嗎?」

「我上一份工作是餐廳女服務生。還有很棒的雇主推薦信。」

女孩看起來似乎抓到了些微希望。「那是什麼時候的事?」

「一九七八年。」

「啊……從此之後妳都沒工作過?」

「從此之後,我每天都工作。我幫我丈夫經營他的公司。」

看樣子女孩又重燃希望:「妳在這個公司裡負責哪些職務?」

「我照顧孩子們,把家打理得乾乾淨淨的。」

女孩笑了一下,好掩飾她的失望,就像那些無法區別「棲身之所」和「家」有何不同的人,臉上會出現的表情。其實兩者的差別就在用沒用心。因為用了心,才會有杯墊、像樣的咖啡杯、鋪整得硬挺的床。肯特曾經跟他的朋友打趣,說要是你走進他家臥室,在門檻上絆了一跤,那麼被硬挺的床面撞斷腿的機率還比被地板撞斷的機率大得多。布蕾瑪莉很不喜歡聽他講這種話。哪個文明人不知道跨過房間門檻的時候要抬起腳?

每回布蕾瑪莉和肯特出遠門時,她都會在床墊上撒小蘇打粉。靜待二十分鐘後,再鋪上床單。小蘇打粉可以吸收髒汙和濕氣,讓床墊更乾爽。依據布蕾瑪莉的經驗,小蘇打粉幾乎可以對付各種疑難雜症。肯特老愛抱怨他們要遲到了,但布蕾瑪莉卻總是把雙手交疊闔在肚子上說:「我一定得在我們出門之前把床鋪好。肯特,你要想想,萬一我們死了,回不來怎麼辦?」

這也是布蕾瑪莉不喜歡旅行的原因:死亡。就連小蘇打粉也沒辦法對付死亡。肯特說她誇大其辭,但是人們的確會在旅行途中暴斃。要是房東不得不破門而入時,發現髒兮兮的床,那還得了。他豈不是要誤解布蕾瑪莉和肯特住在自己製造出的髒亂裡?

女孩看了看手表。

「好……吧……」她說。

布蕾瑪莉感覺她的語氣裡有點挖苦的味道。

「我們的孩子是一對雙胞胎,還有陽台。家裡有陽台,比妳想像的還費事。」

女孩狀似認真地點點頭。

「你們的孩子多大了?」

「他們是肯特的孩子,三十歲。」

「所以他們已經不住在家裡了?」

「那當然。」

「妳今年六十三歲?」

「對。」布蕾瑪莉淡淡地回答,表示這個問題與事實毫不相干。

女孩清了清喉嚨,彷彿是在說,其實這個問題關係可大了。

「是這樣的,布蕾瑪莉,老實說,因為現在經濟情況不好,我是說,沒有很多工作機會可以提供給像……妳這樣的情況。」

聽起來似乎「這樣的情況」並不是女孩想選擇的第一個形容詞。

布蕾瑪莉保持耐性微笑著說:「肯特說經濟危機已經過去了。妳要知道,他是實業家,所以他懂很多事。但是大概不在妳的理解能力範圍之內。」

女孩的眼睛眨巴了超乎尋常的久。她又看了看手表,顯然不太自在,這讓布蕾瑪莉有點不高興。她迅速決定給女孩一個讚美,好率先釋出善意。她環視辦公室,試圖找出可以讚美的地方。最後,她終於擠出最大器的笑容說:「妳的髮型很時髦。」

「什麼?喔,謝謝。」女孩回答,手指下意識地摸過頭皮。

「妳真有勇氣,額頭這麼大,還剪這麼短的頭髮。」

布蕾瑪莉很納悶,女孩為什麼看起來一副被冒犯了的樣子。這年頭,妳要是想和年輕一輩打交道,就會得到這種回應。

女孩從椅子上站起來,「謝謝妳跑這一趟,布蕾瑪莉,我們已經把妳輸入資料庫了。我們會再跟妳連絡的。」

她伸出手來,和布蕾瑪莉道再見。布蕾瑪莉站起身,將塑膠杯放在女孩手裡。

「什麼時候?」

「呃,很難講。」

「所以我就只能呆呆坐著等?」布蕾瑪莉回擊,臉上帶著客套的笑容,「好像我沒別的事好做。」

女孩嚥了一口口水:「那個,我的同事會跟妳連絡,告訴妳有關職業訓練課程的──」

「我不需要上課。我需要的是一份工作。」

「當然,可是什麼時候會有工作機會,很難講……」

布蕾瑪莉從口袋裡拿出記事本。

「那就明天吧?」

「什麼?」

「明天會有工作機會嗎?」

女孩清清喉嚨。

「呃,有可能。我的意思是……」

布蕾瑪莉從手提袋裡拿出鉛筆,盯著筆尖看了一陣,臉上一副不認同的神情。她接著望向女孩。

「能麻煩妳借我削鉛筆機嗎?」她問。

「削鉛筆機?」女孩回問,彷彿布蕾瑪莉問的是有千年歷史的法器。

「我得把我們約好的時間寫下來。」

有些人就是不懂得體會清單的實用價值。

但是布蕾瑪莉可不是那些人。她的清單多到得另外用一張清單列出自己所有的清單,否則將有可能天下大亂:她可能因此一命嗚呼,或忘記買小蘇打粉。

女孩拿了枝原子筆給她,嘴裡似乎嘟囔著「明天我根本沒空啊……」。然而布蕾瑪莉一心盯著那枝筆,沒聽見她在說什麼。

「我們不該用油墨寫清單吧?」她忍不住發難。

「我沒別的筆。」女孩的語氣頗為斬釘截鐵,「今天還能幫妳什麼忙嗎,布蕾瑪莉?」

「哈。」片刻之後,布蕾瑪莉才回答。

布蕾瑪莉常這麼講。「哈」並不是「哈—哈」那種笑聲,而是「啊哈」的「哈」,帶有特別的失望口氣。就像你看見浴室地板上躺著一條濕毛巾時的感覺。

布蕾瑪莉每每在一說完「哈」這個字之後,就緊緊閉上嘴,好強調針對該話題自己已無話可說。雖然她鮮少當真就此住嘴。

女孩一臉猶疑。布蕾瑪莉牢牢抓著原子筆。她看著記事本上標題是「星期二」的清單,在「打掃」和「購物」項目上方,寫下「就業輔導中心與我聯絡」。

她將原子筆還給女孩。

「很高興認識您,」女孩機械式地說,「我們會再與您聯繫!」

「哈。」布蕾瑪莉點了個頭說。

布蕾瑪莉走出就業輔導中心。女孩顯然認為她們不會再見面了,因為她壓根不知道布蕾瑪莉如何恪遵自己的清單。她肯定沒見識過布蕾瑪莉的陽台。

那是一座令人非常、非常嘆為觀止的整潔陽台。

門外是一月份的天氣,空氣中有冬季的凜冽,但地面並沒積雪──沒有一絲證據顯示現在溫度低於零度。這個季節對種在陽台上的植物最為不利。

出了就業輔導中心,布蕾瑪莉走進一家不是她慣常依照清單採買的超市。她不喜歡一個人買菜,因為她不愛推購物車。負責推購物車的人向來是肯特,布蕾瑪莉走在他身邊,一手扶著購物車的一角。不是因為她想控制方向,只是因為她喜歡扶著他也正扶著的東西,那種他們一起同行的感覺。

她在六點整吃了一頓沒加熱的晚餐。她已經習慣晚睡,整晚為肯特等門,所以她照例把他的那一份晚餐放進冰箱。但這裡唯一的冰箱已經填滿各種小酒瓶了。她在一張不屬於她的床上躺下,撫摩著左手無名指指根,這是她緊張時的習慣。

幾天之前,她還坐在自己的床上,轉著左手無名指上的婚戒,身下的床墊,她才剛剛用小蘇打粉鉅細靡遺地徹底清理過。此時的她,摩挲著皮膚上那一圈戒指留下的白痕。

雖然這棟建築物有地址,但顯然不是可以長住或當成家的地方。地上放著兩個種植陽台花草的長方形塑膠花盆,但旅館房間並沒有陽台。今晚,布麗特瑪莉不用為誰熬夜等候。

但她還是徹夜無眠。

(二)

就這樣,布蕾瑪莉找到了工作。工作地點是在叫做博格的地方。就在布蕾瑪莉請就業輔導中心的女孩吃鮭魚晚餐之後的第三天,布蕾瑪莉開著車往博格出發。現在我們該來談談博格了。

博格這個鎮是沿著公路邊建設起來的。這已經是最客氣的說法了。這個鎮稱不上是百萬中選一的特別小鎮,反而只是百萬普通小鎮的其中之一。那裡有已經關門大吉的足球場、已經關門大吉的小學、已經關門大吉的藥房、已經關門大吉的菸酒專賣店、已經關門大吉的衛生所、已經關門大吉的超市、已經關門大吉的購物中心、和一條往兩頭延伸而去的馬路。

鎮上有一座還沒關門大吉的鎮民活動中心,只因為政府官員還沒時間處理。很顯然地,要讓整座鎮關門大吉得花點時間,而活動中心的末日還沒來臨。除了活動中心之外,博格鎮唯二值得一提的就只剩下足球和一家披薩店,因為這兩者最不容易被人性放棄。

布蕾瑪莉第一次與活動中心和披薩店打交道,是在那個一月中的某一天,她的白車停在兩者之間。而她第一次和足球打交道,是當那顆球非常用力地砸在她頭上的那一刻。

她的車子才剛爆炸,緊接著就發生了這個意外。

你可以就此做出結論︰博格和布蕾瑪莉對彼此的第一印象不是很好。

要囉嗦地描述整件事的話,爆胎是在布蕾瑪莉的車剛轉進停車場的時候發生的,是副駕駛座那一邊。這一點,布蕾瑪莉記得絲毫不差。而且如果要她描述那聲音的話,她會說有點像「卡──砰」。想當然耳,她嚇壞了,嚇得同時放開剎車和離合器,導致車子可憐地不停狂咳猛抖。就在驚險地急滑過幾個在一月天裡結冰的水窪之後,它猛然停在一座招牌半毀的建築物前,上頭的霓虹燈字樣顯示「好雷披薩」。驚魂未定的布蕾瑪莉急忙跳下車,認為車子就要隨時被爆炸的火焰吞噬(在當時,這樣的假設是很合理的)。不過,車子始終沒著火。布蕾瑪莉就這麼一個人站在停車場上,周遭只有偏遠小鎮特有的死寂。

她覺得有點不安,用手調整了一下裙子,然後緊緊抓住手提包。

一顆足球不慌不忙地滾過碎石子地面,滾離布蕾瑪莉的車子,朝她認為應該是活動中心的方向前去。過了一會兒,她聽見讓人煩躁的悶響。她決定先專心完成自己的任務,於是從手提袋裡拿出一張清單。清單頂端寫的是︰「開車到博格」。她在這一項前面打了個勾。清單上的下一個項目是「到郵局拿鑰匙」。

她拿出肯特五年前給她,她卻從來沒用過的手機。「哈囉?」就業輔導中心的女孩在手機另一頭接起電話。

「現在的人都是這樣接電話的嗎?」布蕾瑪莉用建議的語調問,她可不是在批評。

「什麼?」女孩回問,渾然沒意識到布蕾瑪莉雖然走出了她的辦公室,卻不代表也走出了她的人生。

「我到了,這個叫博格的地方。可是有個東西正在製造很可怕的噪音,我的車子還爆炸了。郵局還有多遠?」

「是妳嗎,布蕾瑪莉?」

「我聽不清楚妳在說什麼!」

「妳是說『爆炸』嗎?妳沒事吧?」

「當然沒事!可是我的車子怎麼辦?」

「我對車子一竅不通。」女孩試著向布蕾瑪莉解釋。

布蕾瑪莉非常有耐性地吐了一口氣。

「妳說過,有任何問題就打電話給妳。」她提醒女孩。她認為,凡是期待她具備任何跟車有關的知識,都是不合理的。在跟肯特結婚之後,她開車的次數屈指可數──如果肯特不在,她絕對不開車。再說,肯特的駕駛技術好得不得了。

「我是指跟工作有關的問題。」

「哈。沒錯,事業顯然是全世界最重要的事。至於我被炸死肯定一點都不重要。還能幫妳空出一個工作機會。」

「別這樣講,布蕾瑪──」

「妳的聲音好小!」出於好心,布蕾瑪莉大吼出她的心得,好讓女孩知道她自己的問題出在哪裡,然後就掛掉電話。她站在那裡,用力吸緊雙頰。

活動中心的另一邊,那個不明物體還在繼續發出悶悶的撞擊聲。而活動中心之所以還屹立不搖,是因為十二月間的地方議會上,已經有太多其他建築被決議關閉。鎮民代表們擔心關掉活動中心的程序會耽誤到他們的聖誕節聚餐。有鑑於一年一度聖誕聚餐的重要性,他們決定將關閉程序推延到一月底,也就是地方議會收假回來之後。當然,地方議會的協調人員應該把這個消息告知人事單位,不幸的是,協調人員只記得放假,不記得協調。結果就是,人事單位發現本鎮有一座無人照管的建築物,所以在一月初時,就業輔導中心才會收到活動中心有管理員空缺的通知。這就是故事的來龍去脈。

總的說來,這份工作的薪水不但低得要命,還是暫時性的職缺,解約時間端看三個星期之後地方議會的決議。更糟的是,活動中心是在博格這個小鎮。基於以上種種原因,對這個職缺有興趣的申請者寥寥可數。

巧的是,就業輔導中心的女孩,在前天被迫吃了一頓布蕾瑪莉擺下的鮭魚鴻門宴後,保證她一定會盡全力替布蕾瑪莉找到工作。隔天上午九點零二分,當布蕾瑪莉再度打開女孩的辦公室門來了解進度時,女孩先是在電腦鍵盤上敲了一陣子,然後說︰「是有一個工作機會。不過是在很荒涼的地方,而且薪水低得不得了。如果妳現在正在領失業救濟金,妳會等於是貼錢。」

「我才不用被救濟。」布蕾瑪莉的口氣聽來彷彿那是一種疾病。

女孩又嘆了一口氣,試著解釋「職訓課程」和也許符合布蕾瑪莉的「救濟資格」,可是布蕾瑪莉再度重申那些資格不適用在她身上。

「拜託,布蕾瑪莉,這只是三個星期的臨時工作,不是在妳這種……年紀……應該考慮的工作。何況妳還得大老遠搬去……」

此時此刻,布蕾瑪莉不但身處於博格,車子還爆炸了。有人會說,這實在不是第一天上班應該發生的事。她又打電話給女孩。

「我得到哪找清潔工具?」布蕾瑪莉問。

「什麼?」女孩回問。

「妳說要是我對工作有疑問就打電話給妳。」

女孩囁囁嚅嚅地說了些無法辨認的句子,她的聲音聽起來就像是從鋁罐裡發出來似的。

「親愛的,妳好好聽清楚了,我是很認真地想找到妳說的那間郵局,跟他們領活動中心的鑰匙。但是如果妳不告訴我哪裡找得到清潔工具,我可是一步都不會踏進那棟活動中──!」滾過停車場的足球又一次打斷她。布蕾瑪莉很討厭這種狀況。其實並不是她對那顆球特別有意見,而是她討厭所有的足球。毫無偏見、一視同仁地討厭。

球後頭有兩個孩子正追著它跑。他們三個全都髒得可以,如果把球也算進去的話。

孩子們的牛仔褲全在大腿處撕得肝腸寸斷。他們追上了球,把球往回踢,再一次消失在活動中心後面。其中一個孩子一時重心不穩,便用手在活動中心的窗子上撐了一下穩住自己,留下黑色的手印。

「發生什麼事啊?」女孩問。

「這些小孩不用上學嗎?」布蕾瑪莉大聲問,並且想起來應該在清單上的「買發可清」後面再加驚嘆號。如果這個鬼地方有超市的話。

「什麼?」女孩說。

「親愛的小姑娘,妳別再一直說『什麼?』了好不好?聽起來很沒大腦。」

「什麼?」

「這裡有一些小孩子!」

「好吧,可是布蕾瑪莉,我對博格一無所知啊!而且我根本聽不見妳說的話,我想妳……妳確定沒把電話拿反嗎?」

布蕾瑪莉嚴格審視了一下電話,然後調轉一百八十度。

「哈。」她對著麥克風發聲。彷彿該怪的是電話另一頭的人。

「好啦,我總算聽清楚妳的聲音了。」女孩語帶鼓勵地說。

「我以前從來沒用過這支手機。妳要了解,有些人有其他事得忙,沒空花一整天的時間講電話。」

「喔,別擔心啦,我每次換一支新手機也是這樣。」

「我才不擔心呢!這一支手機也不是新的,五年前就出了。」布蕾瑪莉糾正女孩。「我從前根本不需要用手機。妳要知道,我有很多事要忙。而且我只打給肯特,像個文明人一樣,只用家裡的市內電話打。」

「那要是妳人在外面呢?」女孩問。她完全無法理解,從前那個無法隨時隨地打電話找到想找的人的世界,是什麼樣子。

「親愛的小丫頭,」布蕾瑪莉耐著性子解釋,「只要我出門,就一定是跟肯特在一起。」

布蕾瑪莉應該是還想再講些什麼,但是就在那個時候,她看見一隻跟一般花盆差不多大小的老鼠,碎步跑過停車場上的結冰水漥。事後回想起來,布蕾瑪莉相信她那時應該是想大聲尖叫。不幸的是她沒時間叫出聲,因為霎那間,布蕾瑪莉的眼前一片黑暗,整個人失去意識地倒在地上。

布蕾瑪莉與足球在博格的首次交手,就是那顆球非常猛力地砸在她頭上的那一刻。

(三)

布蕾瑪莉整夜都沒睡。她已經習慣熬夜了,就像那些一輩子為別人而活的人們。

當然,她在黑暗中坐了一晚,否則要是經過的人們看見燈還亮著,以為裡頭有宵小闖入,會作何感想?

她沒睡,因為她記得自己開始打掃之前,活動中心地板上那層厚厚的灰塵;況且,就算她會在睡夢中死去,她也不願意冒險讓屍體發出味道,還蒙上一層灰。睡在活動中心角落的沙發更是連想都不用想,因為它們髒到布蕾瑪莉得戴上雙層乳膠手套,才敢在上面撒小蘇打粉。也許她應該睡在車上?如果她是野獸的話大概就會考慮吧!

就業輔導中心的女孩信誓旦旦,離博格二十公里之遙的城裡有旅館,但是布蕾瑪莉可不睡在別人鋪的床上。她很清楚,有些人的夢想是離開家體驗不一樣的生活,但布蕾瑪莉的夢想是永遠待在一成不變的家裡。她要自己鋪床。

每回她和肯特在旅館過夜時,她都會在門上掛「請勿打擾」的牌子,然後自己動手鋪床、打掃房間。並不是因為她對別人有偏見,一點都沒有;而是她知道清潔人員很可能對別人有偏見,布蕾瑪莉當然不想冒險讓清潔人員到了晚上還坐在會議室裡,討論四二三號房間裡有多髒亂。

有一次,他們在旅館過夜,卻發現肯特記錯班機時間。他直到現在都還堅持「那些沒用的航空公司職員,連該死的正確班機時間都不會寫」,導致他們兩個得在半夜飛奔到機場,連洗澡的時間的沒有。就在布蕾瑪莉離開房間之前,她衝進浴室把水龍頭打開幾分鐘,如此一來當清潔人員進房的時候,就會看到地面的水漬,而不至於以為四二三號房的住客帶著渾身汙垢逃離旅館。

肯特總是取笑她過分在乎別人對她的看法。

那一天,布蕾瑪莉一路在內心裡尖叫著到機場。她在乎的其實是別人對肯特的看法。

她不記得他是從何時開始不在乎人們對她的看法了。

很久很久以前,他曾經在乎過。那個時候,他看她的眼神還很真切。愛情的花何時綻放,誰也不知道;某天早晨,當你睡醒時,眼前已經滿是花朵。花朵凋謝的情形也是如此──昨天和今天可以如同隔世。愛能給陽台上的植物帶來很大的影響。有些事,就連小蘇打粉也沒辦法改善。

布蕾瑪莉不知道他們的婚姻在何時從她的手心悄悄溜走。這段用舊了的婚姻充滿刮痕,她就算擺下再多杯墊也沒用。曾經,他會握著她的手入睡,她和他作著同樣的夢。並不是因為布蕾瑪莉沒有自己的夢,而是他的夢比較大。在這個世界上,夢想比較遠大的人通常都會成功,這是人生教她的道理。因此她待在家照顧他的孩子,根本沒想過有自己的親生骨肉。她又繼續在家待了幾年,

把家打理得能搬上檯面,當他的事業後援,沒想過有自己的事業。她發現鄰居給她取了「管家婆」的綽號,因為她擔心萬一德國人知道公寓大廳有垃圾,或樓梯間有披薩味,他們會怎麼想。她沒有自己的朋友,只有一些偶爾見面的點頭之交,通常都是肯特工作夥伴的太太們。

其中一位太太,在某次的晚餐聚會之後自告奮勇幫布蕾瑪莉洗碗,並主動把廚房抽屜裡的餐具按照刀、湯匙、叉子的順序,從左手邊開始排起來。當受到極度驚嚇的布蕾瑪莉問她在做什麼,那位點頭之交彷彿認為她在開玩笑,笑著回問︰「有這麼嚴重嗎?」從此之後,布蕾瑪莉和她連點頭之交都不是了。肯特說布蕾瑪莉是社交白癡,於是她在家裡又待了幾年,好讓肯特一個人在外面替他們兩個人發揮社交功力。幾年延伸成更多的幾年,更多的幾年延伸成接下來的每一年。年歲這東西的習性就是這樣。並不是布蕾瑪莉沒有夢想,而是當她某天早晨醒來時,發現那些夢想已經過了保存期限。

她認為肯特的孩子們喜歡她,但是孩子們會長大,認為她這種女人是「管家婆」。他們住的那條街上也曾有過其他孩子們。當孩子們獨自在家時,布蕾瑪莉有時會做晚餐給他們吃。但孩子們的祖母或母親終究還是會出現,孩子們長大後,布蕾瑪莉又在他們眼裡變成了「管家婆」。肯特老是說她是社交白癡,她相信他說得沒錯。到後來,她的夢想就是有一座陽台,還有一個不會穿著高爾夫球鞋踏上木頭地板、偶爾不需要她要求就自動把襯衫丟進洗衣籃、並且有時候不用她問就會說這頓飯做得還不錯的丈夫。她要一個家。至於孩子們,就算不是她親生的,也會在聖誕節排除萬難回家來。或者至少假裝他們有說得過去的理由不回來過節。她還希望時不時可以在晚上去看場舞台劇表演。

她也想要一扇可以看得清楚世界的窗戶玻璃。一個會注意到布蕾瑪莉特別花了心思梳了髮型的人,就算是假裝注意到都好。最低限度,給布蕾瑪莉假裝的空間也行。

她要用剛拖好的地板和桌上熱騰騰的晚餐歡迎那個人回家,只要他偶爾注意到她的努力就可以了。

第二天早晨,布蕾瑪莉在六點整打開燈。並不是因為她需要燈光,而是因為人們可能已經注意到昨天晚上活動中心裡有燈光。如果他們知道布蕾瑪莉昨晚在活動中心過夜,那麼她可不願意讓人們以為她到這個時候都還沒起床。

沙發旁邊有一架老電視機。要是她打開電視,就不會感覺這麼孤獨。但她寧願不打開,因為電視裡講的多半都跟足球有關。最近總是有一堆足球節目,兩相權衡,布蕾瑪莉倒願意選擇孤獨。她被活動中心裡與世隔絕的寂靜包裹著。咖啡機還倒在那裡,已經不再對她閃個不停了。她坐在咖啡機前的高腳凳上,想起來肯特的孩子曾說過她是「被動攻擊型人格」。肯特聽見這個評語,笑得很開心,就像他每次看足賽轉播時喝了伏特加柳橙汁調酒的那種笑,他的肚子不斷上下跳動,鼻孔不時轟轟地噴著氣。然後他說︰「她才不是什麼該死的被動攻擊型人格,她是攻擊型的被動!」他講完後還不停笑著,直到手裡的調酒潑濺在長毛地毯上。

就是那個晚上,布蕾瑪莉覺得受夠了。她不發一語地把長毛地毯拖到客房裡。並非因為她是被動攻擊型的人,而是因為凡事總有個限度。

她並不氣肯特講那些話,因為他自己顯然也不懂那是什麼意思。

讓她不高興的是,他講話前根本沒先看看她是否會聽見。

她看著咖啡機。有那麼一小會兒,她想也許應該試著修好它,但她隨即打消了這個念頭,把注意力轉移到其他事情上。自從她結婚之後,就從沒修理過任何東西。她總是認為最好等肯特回家之後再說。每當他們看到電視上由女性主持的房屋裝潢或修繕節目時,肯特總是會說「女人就連宜家家具都裝不好」。他還會說這種節目型態只是「婦女保障名額」。布蕾瑪莉喜歡坐在他身旁的沙發上玩填字遊戲。她喜歡貼著遙控器坐,如此一來每當他轉到足球頻道時,她的膝蓋都能感覺到他的手指按遙控器時的動作。

她拿出更多小蘇打粉,再次清掃整棟活動中心。正當她在沙發上撒小蘇打粉的時候,傳來一陣敲門聲。布蕾瑪莉花了點時間開門,因為衝進沒燈光的洗手間裡對著鏡子整理頭髮,是道頗為複雜的程序。

路人甲坐在門外,手上抱著一箱酒。

「哈。」布蕾瑪莉對著箱子說。

「這可是好酒,妳要知道。又便宜。從貨車後面掉下來的,呵!」路人甲喜不自勝地說。

布蕾瑪莉不懂這是什麼意思。

「可是妳知道,我得再倒進有標籤和其他那些鬼東西的瓶子裡,預防查稅的人來問。」路人甲繼續說。「要是查稅的人問妳的話,在我的披薩店裡,這叫『普通紅酒』,知道嗎?」路人甲半遞半丟地把一箱酒塞給布蕾瑪莉,接著就往活動中心裡滑。輪椅重重地輾過門檻,路人甲自顧自地參觀了起來。

布蕾瑪莉看著輪子在地上留下兩條混合了融雪和碎石子的黏滑汙跡,幾乎就和輪子沾滿了排泄物一樣可怕。

「請問我的車子修理得如何了?」布蕾瑪莉問。

路人甲興高采烈地點頭。

「順利得要命!順利得要命!嘿,布蕾瑪莉,我問妳一件事︰車門的顏色有關係嗎?」

「請妳再說清楚一點好嗎?」

「妳知道啊,我拿到的那個車門,呃。好看得要人命喔,可是跟車子顏色有點不一樣。比較像……黃色。」

「我的車門怎麼了?」布蕾瑪莉驚恐地問。

「沒事!沒事!只是問一問嘛,呃!黃色的門不好嗎?其實那是,怎麼說?氧化!老車門,已經看不太出來是黃色了,幾乎是白色囉!」

「我的白車絕對不可能配黃色的門!」

路人甲的兩隻手掌在空中畫著圓圈︰「好,好,好,知道了。冷靜,冷靜,冷靜嘛。白色車門,沒問題。別像屁股裡塞了仙人掌那樣。可是白車門要等那個怎麼說?配送時間!」

她漫不經心地向紅酒箱點點頭。

「妳喜歡酒嗎,布蕾?」

「不喜歡。」布蕾瑪莉回答。其實她並不討厭酒,只不過要是回答喜歡,人們可能會認為她是酒鬼。

「只要是人都喜歡酒,布蕾!」

「我的名字是布蕾瑪莉,只有我姊姊叫我布蕾。」

「姊姊,嗄?所以那個什麼,還有一個妳?我們可真有福氣!」

路人甲笑著說,彷彿是在講笑話。布蕾瑪莉認為自己被取笑了。

「我姊姊在我們都還很小的時候就死了。」她告訴路人甲,眼睛仍然盯著那一箱酒。

「啊……那真是……什麼鬼……我……那什麼?很遺憾。」路人甲悲傷地說。

布蕾瑪莉的腳趾頭在鞋裡用力地蜷了起來。

「哈。謝謝妳的話。」她靜靜地說。

「這些酒很好,只是有一點那個什麼?混了泥巴!妳得先用咖啡濾紙過濾幾遍,呃,然後就沒問題了!」她以專業的口吻說完後,便開始觀察布蕾瑪莉的行李和地板上的花盆,笑容越來越大。

「那個,我本來送妳禮物是想祝妳新工作順利,可是現在看起來應該是,比較像那個什麼?喬遷禮物!」

布蕾瑪莉覺得被冒犯了,她把那箱酒舉在身前,彷彿它發出了定時炸彈的滴答聲。

「先聲明,我可不住在這裡。」

「不然妳昨天晚上睡哪?」

「我沒睡。」布蕾瑪莉說。她看起來像是想把酒箱子丟出門外,再摀住耳朵等它爆炸。

「有旅館耶,妳知道。」路人甲說。

「哈,我猜妳那棟屋子裡大概也附旅館。我想像得到。披薩店兼修車廠兼郵局兼雜貨店兼旅館?對妳來講一定很方便,不用只打定一個主意。」

路人甲的臉垮了下來,驚訝之情溢於言表。

「旅館?我幹嘛要經營旅館?沒有,沒有,才沒有哩,布蕾瑪莉。我只專心做我的那什麼?核心事業!」

布蕾瑪莉把重心從左腳換到右腳,最後走向冰箱,把那箱酒放進去。

「我不喜歡旅館。」她宣告這句話,並且緊緊關上冰箱門。

「不行!該死的!酒不能放冰箱,會結塊!」路人甲大嚷。

布蕾瑪莉瞪著她。

「妳非得一直罵髒話不可嗎?難道我們是一群野蠻人?」

路人甲往前滑動輪椅,埋頭在廚房抽屜裡翻找,最後掏出一疊咖啡濾紙。

「狗屎,布蕾瑪莉!我做妳看,一定要濾過。這樣就行了。不然妳也可以,和芬達混在一起。要的話我有便宜的芬達。中國來的!」

她停下來,注意到咖啡壺。或者說咖啡壺的殘骸。布蕾瑪莉渾身不自在,交疊雙手闔在肚子上,那樣子就像她想拂乾淨某個隱形黑洞上面的灰塵,然後往裡頭跳。

「發生……什麼事?」路人甲問。她的眼睛先看到拖把,接著看到咖啡壺上和拖把頭尺寸相符的凹陷。

布蕾瑪莉不發一語地站著,感到雙頰熱辣辣地。她想著肯特。最後,她總算清了清喉嚨,挺直腰桿,直直地盯著路人甲的眼睛說︰「被隕石打到。」

路人甲看看她,看看咖啡機,又看看拖把。

「『人們之所以喜歡足球,是因為足球是反射性的運動。』如果今天一個足球向妳滾過來,妳會不由自主地把它踢回去。我們愛上足球的原因,就跟愛上一個人是一樣的。因為妳想躲都躲不掉。」

(一)

叉子、刀子、湯匙。

就是要照這樣的次序排列。

布蕾瑪莉絕對不是會給人打分數的那種人。差得遠了。

可是,有哪個文明人會想到用別種方法排列抽屜裡的餐具?

我們可不是野獸喔,對吧?

這是個一月份的星期一。她坐在就業輔導中心裡的桌子前面。雖然眼前並沒有任何餐具,她的腦子裡卻想著這些,因為這個道理正好用來為最近失控的每件事做...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。