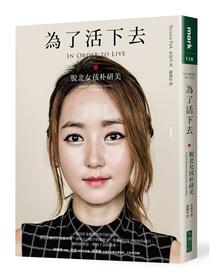

★《文藝女青年這種病,生個孩子就好了》作者蘇美,最犀利的人生哲學

★ 夜裡失眠的人都是蘇美的忠實讀者──百萬讀者感淚好評!

★更尖銳、更感性,直指現代人的迷茫與希望

★ 獨家收錄˙獻給台灣讀者──作者台灣版自序 暢銷榜作家 蘇美

繼《文藝女青年這種病,生個孩子就好了》後,最犀利的人生哲學

當代神級吐槽家,她笑著講故事,你卻哭了不疾不徐,好好生活;

不急不躁,傾我所有去生活──

「在這個兵荒馬亂、朝不保夕的世界裡,人人都在留後路。想到還能離婚,才敢結婚;想到共同財產能夠瓜分,才敢買房……其實,一切都沒你想像的那麼重要,給點娛樂精神好不好!」

──大齡文藝女青年/人母/人妻/人師,蘇美

《百吻巴黎》楊雅晴、《我,為自己工作》崴爺、《寫給你的情書》花花──笑中帶淚推薦

「蘇美用毒舌又好笑、犀利又感人的文字,淡然地帶過人生的苦、生活的樂,不論再怎樣艱困的日子,在她筆下都是輕巧而逝的笑點──但捧腹大笑後,又令人不禁深思「生活」的真諦……非常推薦這本書!」

──暢銷作家/創業家˙崴爺

人生況味千千萬,酸甜苦辣都必須和血吞

不必非得積極,卻得用心體會

向生活,致敬!

找瀟灑嗎─────────────

● 我的口頭禪一直都是:都行。就算要我選擇怎麼死法,我都會隨和地說:都行。

● 心存恐懼,不過是因為心有所求,求之不得,就先下手為強。想想我確實無權抱怨,在這煙波浩渺的紅塵中,我和生活狼狽為奸。

● 你可以不學習,但不能沒有端正的學習態度,你可以作弊,但也得有端正的作弊態度,人生就是一個態度,沒有態度的人是可恥的。我就是這麼個可恥的人。

來點幽默吧─────────────

● 人生就像一個部落格,你永遠不知道誰在點擊。而部落格則像一間色情屋,你永遠不知道下一個進來的是青春期的戀人,還是自己老媽。

● 有人跟我說他老婆從不懷疑他,我也笑得跟蒙娜麗莎似的,中年男人有三高:高估自己的智力、高估自己的財力,長估自己的那啥。

● 我的耳朵跟著我,從沒享過福,以前聽甜言蜜語,多半是想搞一下,現在聽見,多半是二奶懷孕了。

為愛苦惱嗎─────────────

● 物質都在衰變,連所謂愛情都能衰變到灰飛煙滅,心動這種小事,算個鳥。

● 情感是什麼呢?它是飛過UFO的天空,是上古的一個傳說,是旅居的一個夢和夢中的旅行,是秘密在心裡咬開的一個洞。它們出現過且只會出現一次。如果那時你不在那裡,那你就永遠不在那裡。

● 女人自私,虛偽,虛榮,墮落,索求無度,男人貪婪,無恥,卑鄙,喪盡天良。但別噁心愛。誰也別裝觀世音,誰也別裝新鮮空氣,誰也別裝救世良藥。大家都在失控的慾望裡掙扎,彼此只看誰先死得體無完膚而已。

勇敢一點點─────────────

● 有些事不懂,就先放下,不急,假以時日,像是枝頭的葡萄,自然會熟,落下來,嚐了,就懂了。

● 說到底,這人世從來就必須獨自穿行。有人陪伴,是恩恤;沒有,是本分。

● 一無所有並不代表著能理直氣壯,飽讀詩書也不會讓你感到充實。所以,就去生活吧。別管怎樣生活,只要生活就行了。

作者簡介:

蘇美,長於新疆,現居青島,學德文,現任職於青島某大學。在讀者眼中,「這個女教授看起來很好吃」。她大大咧咧,又針針見血。談情愛,妙語不絕,令人莞爾令人大贊;敘寫親情,寥寥數語,直指人心。她幽默生活中的人和事,令人驚叫,深具一種把人生中的悲傷、苦痛、無奈寫成喜劇的工夫。著有《文藝女青年這種病,生個孩子就好了》(小貓流文化)。

她是當代神級吐槽家。

她笑著講故事,你卻哭了

章節試閱

暗戀

聊天說起暗戀。突然想起很多暗戀。那就索性說說暗戀。

俗話說「十八無醜女」,每當校園裡有清冷的女學生,把三十塊錢的衣服穿得蜿蜒曲折,我就感慨青春無敵。對一個女人而言,美貌是無路可通的天堂,基本上難以指望,但青春卻好比洞口大開的地獄,只要你敢活,遲早是要經一遭的。

當然,如你所知,我又要開始胡扯我耗在癌症樓裡的青春歲月了。事實上,我的青春歲月比這還煎熬。比如畢業後第一個春天,早上消化科主任才給我爸下了死亡令,下午我就收到了情書。命運親我一下,抽我一耳光,抽我一耳光,親我一下—生活對我從來都是兩手抓,兩手都很硬。

但誰能跟死亡擰巴呢,我和我媽都哭成淚人了,還得哭著救人。做手術,往裡送人時哭,人平安出來了,也哭。哭來哭去,沒空看情書,展開看了看名字,不認識,撕碎了扔馬桶。

我當然不是美女,最青春時也就剛好能看,但架不住工作對象是交不出作業、發不了文章的純理科年輕碩博士,荷爾蒙濃度高,抑鬱濃度更高。他們吃什麼都餓,睡多久都困,啥節都過,啥酒都醉,啥人都想逮著揍一頓,日日夜夜耗在實驗室,一面保證不死,一面還在SCI上不停發論文,同時,還要給女人寫情書—山水輪流轉,上夠了女校,今天終於輪到老娘我上場。

裝上了,扮上了,身段上了,台搭好了,胡琴扯上了,卻邁不動步,卻沒詞了,心底里嘩啦嘩啦荒草亂長。

這不是演戲。這是真的。同病室的人,昨晚還在稀稀拉拉喝一口麵湯罵兒女,第二天一早去,窗明几淨,消失無蹤,跟變魔術一樣。心臟疼得不忍看我爸。生活對他只有一手,而且這一手非常、非常、非常的硬。

我整天穿梭在越來越厚的病例當中,我媽瘦得只剩四十公斤,一天只睡三、四個小時。我第一次覺得害怕。我毛骨悚然。這害怕好比在槍口前舉起雙手徒勞地抵擋。我開始背病例,我怕我媽哪一天突然什麼都忘了,像是機器超越極限後突然死機。那種死機是物理性的,她徒勞地命令著自己的身體,可它頂不住了,它崩潰了。我媽的精神是不會崩潰的,她嚴禁任何東西死在她眼前,她敢在沙漠種滿白菜,為了女兒,她會把自己的屍體從墳墓裡拖出來,喝令它不許倒下,喝令它繼續往前走。

別說你愛我。別說你愛過我。你們腦滿腸肥、你們顧盼自雄、你們見風使舵、你們得隴望蜀的愛啊。

我結婚後,好幾個人都賣乖地驚呼,你怎麼就結婚啦,我可是一直都暗戀著你的呀。我心裡冷笑,你暗戀你的,關我屁事,要戀滾遠戀,別遮著老娘的陽光。

不太白說:能快遞的都不是好東西。我說:能張嘴就說出來的都是假東西。

當然也有沒說的。這個人去了我的婚禮。他安靜地坐在角落里四邊不靠的一桌,我和耳東陳敬酒到他這裡,互相遞個眼色,不知道他是哪邊的賓客,也沒個稱呼,一時都暈了。

甘肅的婚酒要新娘子敬上,客人們必是三推四阻,逗趣半天,才款款喝了。我向來懶得應酬人,耳東陳的賓客們都是軍人,酒量大,規矩多,善扯淡,我倆都不勝其煩。我畫著大濃妝,穿著緊得要死的旗袍,沒吃飯,還顫巍巍踩著危險的高跟鞋,耳東陳則被理髮師吹了個八十年代的爆炸頭,發間還掛著五色彩紙,別提多氣人了。一大早五點,化妝師擂我的門,我的火就上來了,到了堵門,耐心幾乎到頭,看那些姑娘婆子們歡欣鼓舞地堵門,唱歌謠,要紅包,我恨不得上去一手雷把她們都轟倒,自己拉開門下樓上婚車,操,搞什麼搞。我還能想像到耳東陳在門外對伴郎說:「哥兒幾個,咱盡力了,走人。」然後撕下領帶解開衣扣,跟他那些狐朋狗友,跳上花車,打開啤酒,乒乒乓乓地敲著車頂,鬼嚎鬼叫著穿過整個城市,快樂地慶祝從墳墓裡死而復生—總之,我在肚子里罵娘罵了一萬遍,如果自己不是新娘,早拎著高跟鞋,栽進角落里,蹺著二郎腿把自己灌醉拉到。

我也是軍人世家,有點軍人的橫勁兒,好容易到了角落這桌,跟自己喊號子:一,二,三,咬咬牙就過去了。我對著這位陌生客人剛端起酒杯,還沒開口說話,他仰脖子就乾,乾了就坐下。我和耳東陳又互遞一個眼色,更暈了。心裡只一飄,就被亂糟糟的應酬沖散了,笑端酒杯半轉身,眼角眉梢再掃那桌,人已經不見了。

晚上看禮單,一個名字跳進來,是他了。他的禮金很得體,混在人名裡安安靜靜的。

他從來沒有打擾過我。我不是木頭,灼灼的目光我也是知道的。我不看他,他也就不開口。唯一一次是某個夜裡,他打電話過來,時間晚得不成體統,我壓掉不接,他又打過來,我又壓掉不接。他再打,我再壓。我們都心知肚明,那時我還沒遇見耳東陳。

我就是不接,他就再不打來了。我離開蘭州好多年,他會在我生日時發短信過來,問我的劇本如何了,說他終於博士畢業了。我們之間什麼都沒說過。有一次,我總覺得我虧欠他,在西安遙控我媽在蘭州給他介紹個好姑娘。他拖了很久很久才去。回來給我一條短信,說去你家了,看到你媽了,看到你爸了,還看到電視櫃上你的照片了。事情當然是沒成。我對他印象很模糊,因為是夜裡上課,依稀想起夜色裡他曾經和另一個他的同學跟我走了一段路,問了幾個問題。他同學話很密,他很大方,話倒不多。

這是唯一一個配暗戀我的人。他不賣乖,不輕薄自己,不輕薄我,不輕薄過去,沒有把它像瓜子皮一樣吐在茶餘飯後的小酒館裡,以助談興。那暗戀只屬於他,連我都沒權力去碰一碰。其他人那些,來來往往,有些成了科學家,有些成了娛樂記者,有些成了藝術員,有些正在放高利貸,他們當中有些單身,有些已經當了爸爸,那些人,在我的生命裡,什麼都不是,連名字都不配留下。

那個娛樂記者某次來消息,說愛我很深,我回覆說借我五萬塊。他立刻電光石火地消失了。

那個科學家某次來消息,說愛我很深,我回覆說你老婆懷孕了吧。他居然還反問我:你怎麼知道?

那個當爹的某次來消息,說我是他的紅顏知己。我回覆說是啊,紅顏不敢當,知己是肯定的:知道你沒爭到的官職,你縮了水的存款,你治不好的陽痿,不再需要你的妻子,不再崇拜你的孩子—是的,我當然是你的紅顏知己。

女人自私,虛偽,虛榮,墮落,索求無度,男人貪婪,無恥,卑鄙,喪盡天良。但別噁心愛。誰也別裝觀世音,誰也別裝新鮮空氣,誰也別裝救世良藥。大家都在失控的慾望裡掙扎,彼此只看誰先死得體無完膚而已。破產的自我經營,破產的婚姻家庭,破產的自尊心,破產的信仰,都是自己沒擦乾淨的屁股,和愛無關,和暗戀無關,和誰都無關,只和自己有關。別說愛,別說喜歡,別說暗戀—每聽見一次,我就聽見耳光響亮。大家都不是什麼好貨色,我們都知道,我們只愛自己。我們拿自己感動自己,我們肯定也被自己感動了。但,這確實太噁心了。

心動綜合症

關於女人的胡說八道我一笑了之,比如碎嘴、善妒、心窄、鬥豔、愛逛街、喜照相、見了婚紗都落淚,但那些男人意淫出來的女性優良品質,比如善良、寬容、感情專一—我也堅決不買帳。

英文里有兩個詞「crush」和「crash」長得太像,我一直認作一個詞。crash有「車禍」的意思,crush叫「突如其來的心動」。兩個詞我分不清,因為直覺它們之間有一條暗道相通,那就是「突然」和「破壞性」。直到有一次看電視新聞,說據統計每年死於車禍的人數以萬計,才發現我多書呆子氣—車禍和突如其來的心動,兩者最深刻的聯繫,在於其高頻發生。

假如「心動」也算一種病,我肯定是重症患者。春花秋月之際,是一定要發病的,夏雨冬雪萬不容錯過,倘或遇到奧運、世博、國慶節,一高興也是要獻個禮的。至於對象的類型,簡直有北大的風骨:兼容並包,思想自由—從多毛刺青的野獸男,到搖搖欲墜的瘦詩人,都能撞到我的某個頻率上來。這樣一來,我就很忙,一顆心簡直是重災區,不是忙著遭災,就是忙著救災。後來我去體檢,醫生拉出長長的心電圖,狠狠寫下「心動過速」四個字,勸我要養養脾性,凡事慢一點,急不得。我一邊猛點頭說是是是,一邊想:您白大褂底下穿什麼了?

今年我結婚整七年,年初我問耳東陳:今年咱不得癢一把獻個禮啊。耳東陳說:就您那顆不值錢的心,它有不癢的時候嗎?我說那這樣,咱們列一份君子協定:只要有能耐,姑娘你隨便睡,但不許愛上,愛上了,也不許和我離,離也行,錢歸我,債歸你—你聽見沒?裝什麼傻啊。耳東陳如夢初醒地回過神,答道:你說完「隨便睡」仨字,我就什麼都聽不見了。

耳東陳的優點,是把自己當人,也把我當人。我有時發了瘋說:我喜歡你。他就像見了鬼似的哆嗦:啊?……為……為啥?我說:我要和你白頭到老。他就憂愁地擰個大眉頭,說:人生苦短,咱何必呢?

把人當人這件事,說來容易,其實很困難。我每次遇見男人說:她心裡只有我。我就暗笑到內出血,心想你這是把她當充氣娃娃了,包裝完整地送上門,你開個封,然後一輩子為你專用,不會有人想用她,她也每天等著你用。有人跟我說他老婆從不懷疑他,我也笑得跟蒙娜麗莎似的,中年男人有三高:高估自己的智力、高估自己的財力,長估自己的那啥。

如果有讀心術,男人一定有大發現。她細細的低語,多數跟你無關;她腦海裡的小電影,多數和你無關;她身體裡風起雲湧的慾望,也多數和你無關。這簡直是常識,但和這個國家大多數常識一樣,它也被忽略掉了。一打開女性雜誌,滿篇都是對男人花心的討伐,對女性情感專一的頌揚,我氣就不打一處來。

心動就像一次感冒,每年都來一兩次。來得突然,大多找不到原因,沒什麼破壞力,就是腳下雲裡霧裡的,行走坐臥都是恍惚。你吃藥也行,不吃藥也行,過了一周病毒自衰,自己就消耗盡了。不當回事兒不行,感冒經常引發肺炎、心臟病;太當回事兒,寫遺書分財產什麼的,也是夠沒見識的。比較有經驗的做法是靜靜地等,物質都在自衰的,連所謂愛情都能自衰到灰飛煙滅,心動這種小事,算個鳥。但如果剛好手頭有活兒,經不得它打擾,也可試試輔助手段加快自癒。在這裡我傳授一下我的經驗之談:

第一招是混到爛熟,適合危險性不高的人。我曾遇到一個小伙兒,頗具可行性。於是我就跟他混,混得他完全放鬆,常常跟我說話,我從來不聽他說什麼,只是觀察他,比如他說話太多「嗯」字,小指甲留太長,普通話太過標準,而且似乎智商也有問題,搞得我性味索然。伊帥有個妙論,說性感就是神秘,我非常贊同。我倆都是想像力發達,行動力很差,他是因為驕傲,我是因為膽小—熟悉是性感的天敵。別管什麼尤物,只要牽回家去吃喝拉撒在一處,就都完了。

第二招是文藝創作,有些人天生疏離,你怎麼混都混不熟,真是要人命。但心動好比核聚變,是會釋放能量的,不找個出口身體就會爆炸。於是我的字就成了情書,收信的人零星一兩個還記得,大多數是連姓名都忘光了。文藝創作比睡人一遍費體力多了,而人是物理的,累極了,除了吃睡別無所求。以前體力好,寫小說,現在不行了,開始學著寫詩,耳東陳一聽,說:支持—您專攻打油詩的嗎?

第三招是殺招,遇到有才、有貌、低調、幽默、有教養、魅力指數爆棚的男性,一個回合就解決問題,相當於植物大戰僵屍里的末日菇,全屏都轟黑了,還留一大彈坑。我會問:你愛竇唯嗎?結果可想而知—甜蜜瞬間結束。我不僅一點都不想睡他,還想一火箭彈把他轟月亮上去。

如果這三招都沒用,那就簡單了—跟他死磕吧。

春風沉醉的夜晚

阿朱終於決定試試她的寶馬車了,跑來求我幫她買保險。

我說:你自己去。

她面紅耳赤地說:我沒買過嘛。

我也面紅耳赤地說:我也沒買過啊!

她更加面紅耳赤地說:怎麼可能!你結婚了!

我老羞成怒,說:我是軍嫂,國家配給!

她氣噎,紅著臉不吭氣了。

我倆束手無策了快十分鐘,我突然想到一個主意,跟她說:保險不是應該你家寶馬自己準備的嗎?

阿朱面紅耳赤地說:這事還是自己辦可靠。

我氣平了一點,說:這倒是。

於是我們倆又面面相覷了十分鐘。

這樣坐了快二十分鐘,我覺得這麼繼續坐下去也不是辦法。

這時她說:不行算了。

我都氣樂了,活人真還有被茅廁憋死的。

我說不行,我還就不信了,咱倆加起來快六十歲,這點破事還搞不定。

我突然想起來:哎,門外牆上不是有自動售賣的嗎?

阿朱說:早壞了,不知哪些沒公德的人往里裡易拉罐環。

我想想,說:門外便利店有,走。

來到便利店,還好,今天是女店員當班。我倆在貨架周圍轉了好幾個圈,收銀台邊上就是各色保險裝備,可我倆還是在巴掌大的店裡使勁轉悠,直到我自己都懷疑自己是小偷了,才跟她使了個眼色,往收銀台湊。這時,突然的,一個學生模樣的男孩,先我們抓起一盒,很驕傲地結帳。阿朱被電打了似的奔出便利店,一溜煙兒地消失不見。她動作太大,動靜也很大,大家都側目,我快丟死人,萬分羞辱地走出門,卻看見她在對面的路肩上狂笑,腰都笑彎了。

我氣得要死,過去就踹她:你發神經啊你!

她笑得上氣不接下氣,捂著臉狂笑,說剛才那是她的學生。

我一聽,也狂笑起來。

這事確實太扯了。

我倆在路邊笑了快有十分鐘,阿朱說:不行,得你去。

我說:你去死吧你。

她面紅耳赤地說:你結婚了嘛!

我說:我分居著呢啊!

她說:誰知道啊!

我說:那誰知道你沒結婚嘛!

她說:我自己知道嘛!

我說:有區別嗎?

她說:氣不壯嘛!

我都快氣暈了,說:大姐,這都什麼年代啦,誰管這事啊!

她說:我不行啦,求求你,你去嘛。

突然,我一拍腦門,說:回,家裡有。

我倆神情猥瑣地回到我宿舍,拉開抽屜,往深處翻了翻,果然有,剛鬆口氣,阿朱又神情沮喪地遞還給我,說:過期了啦!

我說:姐妹歸姐妹,不帶侮辱人的啊。

她遞給我:留著你自己慢慢侮辱吧。

我接過來一看,真過期了,保質期還是五年的。我當時就有點暈,趕緊扶牆站一會兒,心說壞了,光陰荏苒,日月如梭,白駒過隙,時不我予啊,這日子沒法過了。

但仔細一回想,不對啊,日子不對,五年的還能過期,我就自殺以謝天下。

仔細一看,果然日子不對,生產日期還是我婚前,心底暗罵。

阿朱無限同情地看著我,說:我不跟別人說……

我氣得都樂了,說:你說啥?

阿朱更加同情地看著我,說:怪不得你總是鬱鬱寡歡的……

我說:去死吧你。

我倆在屋裡坐了一會,突然覺得特別沒意思。穿上衣服,去海邊。

黃昏的大海很美,紅日西沉,長長的沙灘上空無一人。海浪嘩啦嘩啦地湧上來,墨綠色的,鑲著白邊。我倆找了個木棧道坐下,海風從更遠的深海吹過來,像溫柔的大手,貼著髮根撫摸著頭髮,一手又一手。太陽迫不及待地往下掉,潮水漲上來,一遍一遍地沖刷著沙灘,抹平所有腳印。

真電影啊。如果我倆有兩張漂亮臉蛋,腰肢纖軟,長腿搖曳,那就有權被一隻瘋狗追逐著,顛簸著胸部在沙灘上奔跑了,還有權慢鏡頭。但我倆這麼普通,生活也那麼普通,既沒有多情多金男,也沒有多毛刺青男,我們不過是在塵世的生活里顛流離,在命運的漂流裡,尋找不存在的彼岸。

風更冷了,這真讓我百感交集。天哪,我自小就發下宏願,立志要學壞,滿身刺青,一頭紅髮,左手煙右手酒……可是,二十九年過去了,我卻還是個用軍需品的良家婦女,人生真的太虛無了。

算了,小情小緒的,也不解決問題。

阿朱突然嘆口氣,說:真沒意思。

我說:什麼沒意思。

她說:我都二十七了。

我沒吭氣。

她說:你覺得這有意思嗎?

我低頭,沒說話。

她說:真沒意思。

我想了想,說:還是有點意思的。

她說:有啥意思?

我說:人嘛,自己要成全自己。

她說:啥意思?

我說:電影的一句台詞。

她說:那是什麼意思?

我說:我也不懂。

她說:那你跟我說。

我說:不懂就先記住,有一天肯定能懂。

她嘆口氣,不吭氣了。

我說:一個人得有原則,如果沒有,你就不是自己。你就不是任何人。

她說:這是什麼意思?

我說:我也不知道。

過了一會兒,她說:他人很好。

我說:我知道。

我倆沉默了一陣。

她說:我媽要知道了,肯定打死我。

我說:我知道。

她說:你說,我是不是特別失敗?

我說:不是。

海浪一浪一浪地湧上來。越來越冷了。

她說:我要是再高一點就好了。

我樂了。阿朱是個好姑娘。

我拎著鞋子磕沙的時候,阿朱電話響了。一看她接電話的小賤人樣兒,就知道她家寶馬又發神經病,在我們那棟爛樓下捧著發霉的玫瑰等著她了。熱戀中的人打電話的表情都特別討厭,加上我馬上奔三,急景凋年,愛飢渴、性飢渴、錢飢渴、權勢飢渴,已經開始從生理上厭惡年輕姑娘了。我趕緊擺擺手,把她往外哄。

阿朱舉著電話,回頭看看我,眼睛裡滿是問號。我給她瞪過去一個句號。良辰美景,賞心樂事,一切都會很好,一切都沒想像的那麼重要。

阿朱當然扔下我走了。戀愛中的女人都特別不值錢,我當年比她還不值錢,算了。

從海灘回家步行要二十分鐘,紅磚路上,左手大海,右手別墅。我感覺不錯。

快到家時掏出手機發過去「避孕藥」兩個字,過一會,阿朱的短信回過來,兩個字:他有。

暗戀

聊天說起暗戀。突然想起很多暗戀。那就索性說說暗戀。

俗話說「十八無醜女」,每當校園裡有清冷的女學生,把三十塊錢的衣服穿得蜿蜒曲折,我就感慨青春無敵。對一個女人而言,美貌是無路可通的天堂,基本上難以指望,但青春卻好比洞口大開的地獄,只要你敢活,遲早是要經一遭的。

當然,如你所知,我又要開始胡扯我耗在癌症樓裡的青春歲月了。事實上,我的青春歲月比這還煎熬。比如畢業後第一個春天,早上消化科主任才給我爸下了死亡令,下午我就收到了情書。命運親我一下,抽我一耳光,抽我一耳光,親我一下—生活對我從來...

作者序

獻給台灣讀者˙台灣版自序──

我所有的,無非只是生活

《傾我所有去生活》有機會在台灣出版,我感到很高興。

這當然和我對台灣的喜愛密不可分,這種喜愛之情對我這個年紀的大陸青年來說是天然的:我媽媽曾經非常癡迷寇世勳,我爸爸則比較關心國民黨,我認得幾個字以後讀三毛瓊瑤,讀白先勇鄭愁予吳念真,最近幾年讀朱家姐妹讀唐諾讀張大春,台灣的綜藝台灣的美妝台灣明星的八卦台灣的國語,都是生活不可缺少的組成部分。

除此之外,作為一個寫作者,我對我作品的際遇感到高興。它是我的第一本書,談不上成熟,甚至都不很完整,居然能夠被介紹給更多人,我從內心裡感到高興。雖然現在看來,出於年輕的敏感、焦慮和急迫,下筆為文難免有各種各樣的問題,但油滑是沒有的,投機是沒有的,它到底是至誠至信寫出來的。放在一年前我可能還會苦惱於這樣的辯解是否必要和有效,畢竟一名寫作者應當拿更高的標準來要求自己,但現在我可以很坦然。我是一名寫作者,但歸根究柢是一名生活者。為人日久,我感覺這種至誠至信的品性正在加速離開我,要說我為此深感焦慮,那也是誇張了,畢竟每天都有細碎的現實在咬噬我,生活的慣性如此之大,撒手撒腳被裹挾而去反而更省力。但它總有縫隙,夜裡一盞燈,燈下一杯酒,遲遲早早,人們總會對生活本身開始發問。

祝願這本書能夠給台灣讀者帶來愉悅和歡樂。我還沒有去過台灣,但寫到此時,突然很想去一次台灣,而且還想起一件都快忘了的事:我曾經參與過一部愛情電影的劇本寫作,故事發生在台灣,像李白臆測蜀道一般,我將想像力所及最美好的風景和愛情都賦予了這座從未踏足過的島嶼,那裡有夜市、春吶、太平洋的風和遠離寒冷的人們。

蘇美

二○一七年十一月二十九日,青島

獻給台灣讀者˙台灣版自序──

我所有的,無非只是生活

《傾我所有去生活》有機會在台灣出版,我感到很高興。

這當然和我對台灣的喜愛密不可分,這種喜愛之情對我這個年紀的大陸青年來說是天然的:我媽媽曾經非常癡迷寇世勳,我爸爸則比較關心國民黨,我認得幾個字以後讀三毛瓊瑤,讀白先勇鄭愁予吳念真,最近幾年讀朱家姐妹讀唐諾讀張大春,台灣的綜藝台灣的美妝台灣明星的八卦台灣的國語,都是生活不可缺少的組成部分。

除此之外,作為一個寫作者,我對我作品的際遇感到高興。它是我的第一本書,談不上成熟,甚至都不很完整...

目錄

Part 1 人面對的最大困難始終是自己

123 的故事

寂寞少婦

花朵

折騰人生

物離鄉貴

沒有什麼必須要說

雙喜

一個母親的死亡

大家好才是真的好

果子姑娘

誰看了我的部落格

它們本該都是愛

貓

涼拖的夏天

數字生活

野孩子

我的新疆

土地

紅其拉甫

Part 2 愛,是一種不死的欲望

親愛的大象

暗戀

有人追

春風沉醉的夜晚

關於這一切

心動綜合症

終點站

文如其人

瑞安姐

相親相親

我打不贏理髮師

Part 3 一個悲觀者的勇敢態度

你們 他們

一九九八年的夏天

西安 西安

唱片店

聊天

上海夏天

望大海

曲阜,曲阜

Part 4 不管故事多難過,都應該有笑聲

空虛是一個生理問題

傲慢與偏見

讀書不讀書

我為什麼熱愛文藝青年

苦杏仁

練習生活練習愛

卡

技術狂

虛心 心虛

十萬十萬十萬

Part 1 人面對的最大困難始終是自己

123 的故事

寂寞少婦

花朵

折騰人生

物離鄉貴

沒有什麼必須要說

雙喜

一個母親的死亡

大家好才是真的好

果子姑娘

誰看了我的部落格

它們本該都是愛

貓

涼拖的夏天

數字生活

野孩子

我的新疆

土地

紅其拉甫

Part 2 愛,是一種不死的欲望

親愛的大象

暗戀

有人追

春風沉醉的夜晚

關於這一切

心動綜合症

終點站

文如其人

瑞安姐

相親相親

我打不贏理髮師

Part 3 一個悲觀者的勇敢態度

你們 他們

一九九八年的夏天

西安 西安

唱片店

聊天 ...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。

11收藏

11收藏

3二手徵求有驚喜

3二手徵求有驚喜