〈我們還能如何旅行〉

這是一個旅遊過剩的時代,他們說。旅遊變得太輕易、太舒適、太頻繁、太理所當然,有智之士出來宣告旅行的死亡。

第一次被旅人踏上的異地,總是最珍貴的旅遊國度。因為該國度仍依他們自己的生活方式生活,不曾被外界干擾,也還不懂得如何迎合旅人的胃口,好賺取對方荷包的錢財。旅人也還未有機會在該地建構自己的旅遊系統。

站在香港中環,貝聿銘的中銀大樓和諾曼佛斯特爵士的匯豐銀行,緊鄰一棟香港長江集團李家的新建築。腳下踩著廣場水泥地,兩個地鐵出口,立法院古色古香的建築還在,鼻子聞到海風味。卻找不到維多莉亞港。

「舢板和三桅船去哪裡了?」失望的旅人問。

他們在香港仔。付港幣七十元,他們會載你遊港灣一圈,時間長達二十分鐘,如果有興趣吃頓傳統海鮮,他們會放你在那家停泊海中的海鮮樓畫舫。畫舫金紅攙綠,俗豔熱鬧,滿足旅人對舊中國的想像。

文化,變成旅人最新的救贖。

當再沒有新大陸或新島嶼可以讓旅人以自己名字命名,發掘星球的權力又只是屬於少數菁英科學家的昂貴特權時,我們開始討論文化。生態之旅、文化深度旅遊、民俗之旅等。新概念被提出,為已經山窮水盡的二十一世紀旅遊尋新的生路。

你可以:去以色列的集體農場生活三個月,包含機票大約美金三千元;前往德國南部巴伐利亞村落消磨一個夏天,團費只要新台幣七萬五千元;到英國牛津大學暑期進修,註冊費連生活費大概新台幣三十萬;上中國河南少林寺打拳,一個月六百元美金;去紐約東村的戲劇工作坊練肢體,兩個月課程,學費美金三千元;窩在日本京都的溫泉旅館,著和服穿木屐,一個晚上一萬五千日幣。

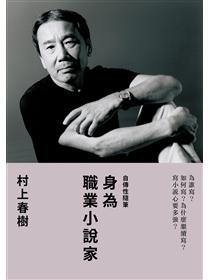

你也可以:照切瓦拉當年騎機車的路線認識拉丁美洲;走訪海明威在巴黎廝混的地點;依亞歷山大大帝擴展帝國版圖時的痕跡去遊馬其頓;躺在南中國海的一處小島,聽著村上春樹小說裡提過的爵士樂。

在現代旅遊系統中,文化經驗是一種商品。文化,一如旅人腳上所踩著的運動鞋,可以被複製、量產,拿出來公開展示,標上價錢,販賣給任何遐想異國情趣的人。懷舊的旅人,傷感追憶過去的黃金時代,任何事物冠上「文化」二字,必定無價,高貴,獨特,不可褻瀆。但,正如所有傳說中的黃金時代,旅人的黃金年代也已經逝去,遲來的現代旅人只能面對墮落後的世界,學會認知如今的文化之旅如何成為李維史特勞斯最大的夢魘。

機械時代裡,文化經驗能夠一再複製。曾經,文化需要一整個民族及許多世代的生命投資,經過時間的緩慢演進,經驗分享與傳承,現代的資本與技術使得文化情境的重現變得輕易快速,而且能經得起大量生產。

就某方面,你能說旅行就像電影。如果,在西元兩千年的好萊塢,人們為了拍一個關於羅馬帝國時代的故事,能夠重新製造出一個羅馬競技場,縫製許多當時的服飾,打造羅馬戰車武器,這項技術同樣也能被應用在旅行這件事上。台北的華西街夜市,新加坡的舊碼頭觀光區,東京的雷神廟街市,經過人為方式規劃,販賣舊有文化的食品、用具、紀念品,和負責繼續營造一種舊時代的氣氛。

許多城市保存文化,不光出於對傳統的尊敬,也出自經濟因素。因為,文化是一個城市最大的觀光資源。強調該地文化豐富,歷史如何悠遠,又與眾不同,以及揉合多種文化,成為城市觀光的新趨勢。走在新加坡,如同走在迪士尼樂園的世界館,一個以文化為主題的樂園,看見印度寺院與中國廟宇擺在一起,幾條街之遙,旅人便從英國殖民風味的老旅館轉到了回教風格的阿拉伯街。在這裡,文化被當作樣板展示在大街小巷。新加坡旅遊的廣告用語是,「新加坡,將所有南亞文化放在你的掌中」。

人們對旅行的渴望,如同對電影的興味。大眾希望假借短時間的時空錯覺,得到新奇的經驗。即使大眾很清楚該時空的虛假性,但是,大眾對旅行的期待,並不全然出自教育需求或為了追求知識。而是娛樂。如同大眾與影評人的差異,影評人將電影視為一門藝術,因而講究電影需形式與意涵並重,並期待每一部電影都應該要有自己的原創性。大眾雖然也意識到這些要求,但是,絕大部分時間,電影對他們來說是一項消遣。

現代大眾不僅是要求被娛樂,而且由於他們的娛樂經驗如此豐富,對於娛樂已經有一定想像。他們不只要看電影,他們還會特別指定電影的形式及內容,間諜片、文藝片、動作片抑是災難片。能夠看到他們想看到的-某個特定明星或時代背景或故事結局,才是最重要的。當他們走進電影院的那一刻,他們已經預期自己要看到什麼。甚至,他們是為了那個預期心理才花錢買票進戲院。如果他們無法按照他們期待的方式被娛樂,他們會憤怒失望,要求退票。

這是為什麼每一個遊客到了紐約一定要去百老匯看場音樂劇,在巴黎就要在香榭大道的露天咖啡座喝上一杯咖啡,在日本箱根必要泡一趟溫泉,去了羅馬就在許願池丟一個銅板。這種複製的行為,本身已是一種文化儀式。彷彿沒有完成這項儀式,旅行就不曾完整。好比,在動作片裡,沒有爆破,沒有飛車追逐,沒有打鬥,觀眾就會覺得什麼都沒看到。

文化複製之必要,在旅人的相片簿找到證據:所有遊客在羅馬的老實泉拍攝的照片,都是將手放進似人似獅的頭部浮雕口中,張大了嘴,一臉驚愕,假裝正被咬斷了掌部;到了比薩斜塔,每一個人則藉助自己與斜塔之間的距離比例,拍出自己的巨人假象,留下單手扶起歪斜中鐘塔的影像。在每一個熱門的觀光地點,都能觀察到一個景象:一個旅客正在拍照留念,而其它旅客則極有默契地耐心在旁等候,等他拍完,背景空出來,下一名旅客馬上又補上去在同一個立點、同一個背景攝相。

每一趟旅行都像一部電影,而旅人本身就是主角。我們觀賞的對象不再是旅途的風景人情,而是自己。異國風光不過是旅人的電影場景。照相機、錄影機越來越輕巧,容易攜帶,價錢降低,使得我們能將自己放到沿途經過的種種場景,紀錄、觀察自己與該地環境的互動,我們回來,剪接,放映給其它人觀賞。

透過這項行為,造成私有化的現象。紐約不再是紐約,巴黎不再是巴黎,東京不再是東京,而是「我的」紐約,「我的」巴黎,「我的」東京。這也解釋了為什麼旅行書寫在這個時代大量地被製造,也前所未有地嚴重貶值。因為每一個人都能旅行,每一個旅人都有私密感受,而每一個返來的旅人都有他自己的故事要敘述。

旅遊照片,漸漸如同婚紗照片和新生兒相片,本來應該具有珍貴特質,在我們生命中佔有無可取代的地位,卻淪落與其它在機械時代被大量生產的物品一樣,一旦多了,就不是那麼稀罕。所以,當那些婚紗照、新生兒、旅遊相片被拿出來展示時,當事人津津有味,活色生香地高談闊論,而訪客只是禮貌性忍耐著,不時偷瞄腕上的手錶,找機會離開。

旅行,這個概念與所有的不尋常冒險連接在一起的浪漫,不再遙遠,如今,任何一個普通人都能享用。

大部分的人停留在同一個地方出生成長老死,只有少數人能夠將眼睛落置在奇風異俗的土地上,如此年代已經過去。新的年代裡,從台北到紐約只要十八個小時,機票價位為新台幣三萬五千元,任何擁有這個金錢數目而又願意拿出來的人,都能前往紐約,製造新的旅行觀點。寫下專屬於自己的旅行故事。絕無僅有。

經驗,與個體生命的單獨存在緊密結合。每一個存在都獨一無二,每一趟旅行必定也都無法取代。重點,不是米蘭之行,重點是「我的米蘭之行」。在某年,某月,某日,和那個「我」。當時,米蘭街道的空氣味道都特別地與往年不同;「我」還記得,雨水的味道是甜的。

就像卡拉OK的發明與流行。以往只是被動站在消費線上的群眾,不再只滿足於站在台下欣賞歌星的表演,透過卡拉OK設備,與KTV燈光效果,舞台重現,只不過這次不是鄧麗君或麥可傑克森站在台上,卻是自己。唱到過癮之際,你也能將自己的歌聲壓成雷射唱盤,分送親友,或寄放在好友開的餐廳或書店販賣。如此,你也是一個還未被商業機制收編的另類歌手。

當然,總是可以說,因為群眾是愚昧庸俗的,他們受了商業機制的蠱惑與操縱而不自知,因為他們每天接受媒體與廣告的催眠,誤以為這樣的情境行為是代表某種創意,新的生命方式,其實他們不過消費了商人想要提供的商品。這個解釋,跟加拿大人善良到沒有個性的說法一樣,本身也已經成為一種文化定見。

我好奇的是,人性的這個部分如何變成一個商品。而,其中,人們的自我選擇權又如何發揮效用。

所以,這又回到了存在的問題。雖然,你知道你是一個獨一無二的個體,可是,你也同時知道,這個宇宙少了你,依然運轉下去。大部分的人或因為機運、或因為缺乏勇氣、或因為出身限制,種種原因,無法將自己的存在擴大成一個偉大的生命。如何證明你的出生對世界是一種必要,驅使每一個人努力變成一個什麼:也許想辦法賺很多錢,也許努力成名,也許談一場轟轟烈烈的愛情;或者,都辦不到時,我上KTV,付個新台幣五百元,在那一個小時內,在那個KTV包廂裡,我就是鄧麗君。我的存在透過機械複製的情境,而能夠假借一個身份,達到現實生活受挫的自我實現。

我不僅是我,我還是我想要當的那個人。

當一個十八歲的女孩子到了羅馬的老實泉前,將她的手羞怯地放進獅口中,百分之八十的可能,她想到奧黛麗赫本和《羅馬假期》。在那一刻,她就是奧黛麗赫本。她就是公主。她的羅馬假期剎那間增添了夢幻色彩。當她結婚時,她所雇來的攝影小組,會將她當作鏡頭前唯一僅有的明星,拍出一卷以她為主角的影帶。影像證明了她的存在。

機械的複製能力,讓每一個人都有機會經歷一次讀過聽來的故事中主角。文化的瑰麗色彩,增添旅遊故事的價值性。為了白流蘇的一段愛情,一個城市傾圮了;為了旅人的一段旅行,一個文化拿來當襯底。君王的墮落、公主的愛情、家族的興衰、帝國的爭霸,千萬人的財富、風流、血淚、風采,濃縮在一塊背景布裡,供旅人剪裁,造就一段精彩有味的旅遊故事。

遺憾的是,機械複製的文化之旅,終究要像一張梵谷《向日葵》畫作的明信片,一只希臘街頭小販叫賣的仿古單耳陶壺,一把現代印度人做出來的古代西塔琴,買的人歡天喜地,但,總有人會跑出來告訴你,那些東西其實根本沒有價值,它們的唯一用途就是證明你那無藥可救的品味,及大眾商業系統的確無所不在。

而,文化,跟旅人之間的關係,在機械時代裡注定是重複的,缺乏創意的,虛假的,廉價的,以及媚俗的。

唯一慶幸的是,告訴你這項事實的人,也逃不過媚俗的命運。因為,這個時代不僅是你的時代,也是他們的時代。是我們共同的時代。