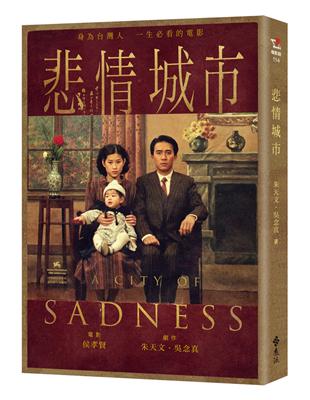

第46屆威尼斯影展最佳影片金獅獎

身為台灣人,一生必看的電影

劇照 /震撼人心的經典場面,串起全片故事脈絡與內容情節

側記 /以十三問借疑發揮,說明電影源起、編排、拍攝過程

分場/保存導演構思過程的來龍去脈,提供編劇思路的線索

劇本/可讀性高的小說式劇本,展現吳念真對白的特有魅力

《悲情城市》捨精緻的剪法,而用大塊大塊的剪接,不剪節奏的流暢,而是大塊畫面裡氣味與氣味的準確連結。一部電影的主題,最終其實就是一部電影的全部氣味。——侯孝賢

侯孝賢沒想透過《悲情城市》寫歷史政論,他曾經掛在嘴上的「拍出天意」,其實更接近一幅秀拉的點畫法畫作:似是,卻又不盡然都似,水彩或粉彩、油彩或墨色,都只能是貼近真實的若有所悟,距離與意象給了《悲情城市》一個特殊位子與角度,重新觀看那個時代。

——國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚

一九四五年八月十五日,日本天皇廣播宣布無條件投降。嗓音沙啞的廣播在台灣本島偷偷流傳開來。

大哥林文雄外面的女人為他生下一個兒子時,基隆市整個晚上停電,燭光中人影幢幢,女人壯烈產下一子……

雨霧裡都是煤煙的港口,悲情城市。

——朱天文劇本分場.序場

九份秋深,滿山芒花,白茫茫的一片,像雪。

畫面的最後是阿公歪睡在他專用的藤椅中,秋陽已斜,一頭亂髮剎那間被渲染出一輪金黃的光華來。淡出。

字幕:一九四九年十二月,大陸易守,國民政府遷台,定臨時首都於台北。

——吳念真劇本.91場

電影海報書衣:設計師陳世川

經典電影劇照:劇照師陳少維

作者簡介:

朱天文,一九五六年生於高雄鳳山,十六歲發表第一篇小說,曾獲《聯合報》小說獎、《中國時報》文學獎短篇小說優等。撰寫侯孝賢的電影劇本十六部,三度獲得金馬獎最佳改編劇本及最佳原著劇本。一九九四年以《荒人手記》獲時報百萬長篇小說獎首獎,英譯本獲《紐約時報》推薦「值得注目的書」、《洛杉磯時報》「年度佳書」。二○○八年《巫言》獲「世界華文長篇小說紅樓夢獎—決審團獎」。二○一五年獲「美國紐曼華語文學獎」。二○一八年獲「21大學生世界華語文學盛典」致敬人物。二○二○年執導完成紀錄片《願未央》。著有《傳說》、《淡江記》、《炎夏之都》、《世紀末的華麗》、《黃金盟誓之書》、《最好的時光》等。

吳念真,一九五二年生於台北瑞芳的礦工家庭。半工半讀完成高中及大學夜間部課程。七○年代初期開始發表小說,曾獲《聯合報》及吳濁流文學獎。從一九七九年開始電影劇本寫作至今,為當前台灣重要的創作者之一。著有《抓住一個春天》、《邊秋一雁聲》、《特別的一天》、《台灣念真情》、《八歲一個人去旅行》、《這些人,那些事》、《念念時光真味》等。

各界推薦

特別收錄 / 編輯的話:

《悲情城市》得獎了,使我想起日本作家井上靖。曾經有數年,井上靖是亞洲人當中極可能獲得諾貝爾文學獎的人選之一,故每年到公布得主前夕,井上靖的家門前總要擠滿了記者,電話不斷,飛傳著各種預測和謠言。處此騷亂,井上靖很是無奈,他說:「驚喜是只有在寧靜之中到來的。」

是的,寧靜。侯孝賢的寧靜,詹宏志的寧靜,我們的寧靜。報社編輯打電話去侯孝賢家裡訪錄得獎感言,侯太太淡淡說:「應該的。」

首先要感謝詹宏志。是他,堅定而持續的以他尚未被驗證的理論去說服了投資者投資侯孝賢。此刻我們理所當然接納這個正在被證明的事實時,可記得當初知之不易?知事之端,知物之理,知人之明。那樣清澈的知的能力,除了訓練與長期思考觀察,還有一樣特質,即新鮮無私如嬰兒般的心眼。所以他能沒有資訊的障,知識的障,學問障,意識型態障。他追索事理真相的那股子活潑勁,只因為真相的本身帶來最大的喜悅,是目的也是手段,此外不求報償。我感覺他越來越接近於創作者,這是詹宏志的寧靜。

我們悄悄在片頭放映前的字幕裡打出「策劃詹宏志」,是他,促成了《悲情城市》開拍。我猜想他看電影時一定嚇了一跳。正如我摘錄他的話語時——「侯孝賢是搖錢樹」,「我談的是生意,不是文化」,「賣電影可以像賣書」——我猜想,這些刀鋒邊緣的正話反說,會是如何的冒犯了許多文化人的「潔癖」,恐怕已觸怒他們。但我仍然高興,活在今日,做為文化人,竟能及時目睹理論的被檢驗,被實踐,還有什麼比這個更叫人感到驚喜?

侯孝賢的寧靜。在長達近兩個月的剪接裡,他與剪接師廖慶松,把所有拍得的素材處理成目前這個樣子的電影,有時一天只剪兩個鏡頭。是從這部電影,廖慶松給剪接安了個新名詞,「氣韻剪接法」。是在像煉丹人凝神專注守候著爐鼎的剪接中,侯孝賢一方面是參與者,而更多方面是冷靜理智的旁觀者,重組鏡頭,大膽調動畫面,他充分知道每個鏡頭和鏡頭之間和聲音之間是在幹什麼,他說:「我這次的結構會很厲害。」這個自我觀視知其所以然的過程,比從前任何剪接期間都要明晰而有收穫。將近完成時廖慶松打賭,得頭獎的機會一半一半,一半再加八好了,五十八肯定獲獎,四十二看運氣。寧靜,因為在電影世界裡他知道自己的等級是在哪裡的。

《悲情城市》,對觀影人來說是新作,對創作者而言,它已經過去。遙遠威尼斯的匈牙利旅館裡,吳念真哭了。緊緊抱住侯孝賢,不願使眼淚被人看見而至久久埋在侯孝賢肩上不能抬起頭的念真,得獎,全部這就是了。譽謗由它,無可增減,若於世人偶有啟發,那是幸運。眼前的是,去意浩無邊呢。

一九八九.十.十二

特別收錄 / 編輯的話:《悲情城市》得獎了,使我想起日本作家井上靖。曾經有數年,井上靖是亞洲人當中極可能獲得諾貝爾文學獎的人選之一,故每年到公布得主前夕,井上靖的家門前總要擠滿了記者,電話不斷,飛傳著各種預測和謠言。處此騷亂,井上靖很是無奈,他說:「驚喜是只有在寧靜之中到來的。」

是的,寧靜。侯孝賢的寧靜,詹宏志的寧靜,我們的寧靜。報社編輯打電話去侯孝賢家裡訪錄得獎感言,侯太太淡淡說:「應該的。」

首先要感謝詹宏志。是他,堅定而持續的以他尚未被驗證的理論去說服了投資者投資侯孝賢。此刻我們理所當然接納...

章節試閱

第一問

侯孝賢是搖錢樹?

是的,對不起,他是。

侯孝賢是搖錢樹,這句完全違反常識的大膽預言,不是我說的,是詹宏志早在民國七十五年所說。稱它作預言,因為不僅是它說得簡直太早,早在開放探親、黨禁報禁解除之前,那時侯孝賢正是當紅的票房毒藥,並且截至目前為止我們能看見的,侯孝賢但求做為一棵保本樹,那已經是他最好的狀況。

民國七十五年《戀戀風塵》與七十六年《尼羅河女兒》的拍攝期間,為了請詹宏志策劃宣傳有數次見面談話的機會,我後來才發現,詹宏志對單次單部影片的宣傳其實興趣不高。他的想法很大,大到出資老板不免也對他覺得同情。他的許多看似險招奇術,事實上是吾道一以貫之。要用,就要徹徹底底連他的背景和基礎一起用,押全部,贏大的。詹宏志洞悉這一切,一邊卻也婉轉盡意的陪耗了不少時間,結果亦如他所料,大腳穿小鞋,三折五扣繞一大圈後畢竟還是回到原來安全的老路上。對於他的創意,不能用,不敢用,也不會用。就是在那段時期,我恭逢其盛,耳聞他談話之中謬語肆出。譬如他說,侯孝賢是搖錢樹。

他說,我談的是生意,不是文化。

他說,這是一個沒有風險的生意。

他說,賣電影可以像賣書。

他說,侯孝賢下部片子的首映應當在國外,巴黎,紐約,或東京。

他說,把侯孝賢當西片做。

他說……他說過很多。我感到榮幸,在爆發那些似偈似頌的結論的一刻,我是現場目擊者。詹宏志常常是「結論在先,證明於後」。關於以上所說,尚未見他演證於文字,那麼可否暫時讓我以現場目擊者的亢奮心情,先來雜議夾敘的蕪講一遍。

第二問

藝術與商業兼顧嗎?

錯了,為什麼要兼顧。

侯孝賢之所以仍有賺錢的一點希望,乃是因為他的藝術,而非他的商業。

是這樣的。一般產品的市場策略,可以尋求「大眾市場」,也可以尋求「特殊區隔市場」。如唱片,一張古典音樂唱片在台灣也許只有數千張的市場,但它會在全世界都有一部分區隔市場,集合起來就是驚人的規模。同樣,影片除了好萊塢的「大型公司」能真正出品掌握全世界的大眾市場以外,其他在國際市場活躍的電影出品國都採用了特殊區隔市場的策略,尤其是法國。法國目前乃世界第二大電影出口國,憑藉的並非大眾通俗作品,而是調子偏高的藝術創作。

錄影帶市場崛起之後,使電影市場的「賣埠」有了全新的面貌,區隔化的程度愈高,各類影片互販的機會愈大,過去亞洲人影片難打進歐美市場的情形已有新的改變。錄影帶亦改變了電影的收益結構,它進入一種可稱之為「勸募式」的收益方式,即電影開拍時,實際上已賣出了有線電視和錄影帶的版權,最後再加上戲院的租金。戲院不再是電影收益的唯一來源,它只是一部分。

所以一方面經營台灣的中高水準觀眾市場,一方面爭取歐美其他地區的藝術電影市場和小眾市場,如此包括國內、海外和影視錄影帶各項權益總和,才是評估一部影片的盈虧實績。

歐美市場的賣埠交易回收較慢,約需一年至一年半,電影公司必須有較長期的投資計畫,和較為健全的財務能力。此不同於以往國片的市場計算觀念,帶給我們莫大福音,之一,感謝老天,至少不必每部片子都被迫驅入一場毫無選擇的賭博中——在台北地區首映的一翻兩瞪眼掀牌之後,三天以內立刻定生死。而不論是短命的三天一週,長命的兩星期,或成龍超長命的三星期,片子演完就完了。短線進出,便是台灣一般片商經營電影的唯一方式,根深蒂固,箍制了多少想像力與發展。

現在,新的市場策略,使得國片在台灣上映也將有革命性的變化,好比採用西片發行方式,意指上片時的戲院數目較少,映期更長,票價較高,尋找菁英觀眾為訴求。它使得更多種少數人看的電影成為可能,電影的類型更加多元,不再那麼集權。它使得電影壽命是可以因著對品質的要求而獲得延長,其長期持續性的各種權益回收,是可以到十年二十年後仍然在進帳。賣電影像賣書。詹宏志說,我談的是生意,不是文化。

此迥異於國片向來的運作系統,是本來就在那裡的,以往我們並沒有足夠條件進入這個系統。而今國片有產品能以其數年來影展累積的成果,轉為商業上的實質收益的時候,就當充分發揮產品其不可被取代的特殊性,去開發這個市場的無比潛力。

於是做為我們思考的空間和時間的場景,不一樣了。以全世界賣埠為對象,以五年十年做單位來營運,想想,我們可以做出多麼不一樣的事情來。

讓朱延平做的歸朱延平,讓星馬市場的歸星馬,讓美加華埠的歸華埠,讓侯孝賢拍他要拍的。拜託他不要夢想去做史蒂芬史匹柏,那是不可能。拜託他也別以為他可以拍出叫好又叫座的影片諸如《金池塘》(宋楚瑜語),或《齊瓦哥醫生》(邵玉銘語)。他只能拍他所能拍的,此若得以充分實踐的話,他才有機會變成「只此一家、別無僅有」,而這個,就成為他的商業。

有一天他的片子不小心大賣了,對不起,那絕對是一個意外。

第一問

侯孝賢是搖錢樹?

是的,對不起,他是。

侯孝賢是搖錢樹,這句完全違反常識的大膽預言,不是我說的,是詹宏志早在民國七十五年所說。稱它作預言,因為不僅是它說得簡直太早,早在開放探親、黨禁報禁解除之前,那時侯孝賢正是當紅的票房毒藥,並且截至目前為止我們能看見的,侯孝賢但求做為一棵保本樹,那已經是他最好的狀況。

民國七十五年《戀戀風塵》與七十六年《尼羅河女兒》的拍攝期間,為了請詹宏志策劃宣傳有數次見面談話的機會,我後來才發現,詹宏志對單次單部影片的宣傳其實興趣不高。他的想法很大,大到出資老板不...

作者序

關於《悲情城市》的劇本出版,到底是用吳念真的版本呢?侯孝賢的電影版本呢?還是文字劇本出版一次,電影劇本再出版一次?

現在,我們決定以可讀性高的文字劇本面貌出版。把電影的歸給電影,文字的歸給文字,這是一個理由。至於劇本與電影之間的若大差距,把它歸給電影發燒友,燒友們肯定有興趣去研究搞個明白的。

實際的情形是,「分場」保存了導演的構思過程來龍去脈,「劇本」展現吳念真對白的魅力,「電影」則是把以上二者都扔到一邊直接面對拍攝。

出版時,吳念真將劇本重新整修一遍,使其更宜於閱讀留傳。我寫〈悲情城市十三問〉當作側記,說明此片是在什麼樣的狀況下獲得資金開拍,將以何物贏得賣埠,以及它的源起、編排、拍攝過程。十三問,乃借疑發揮,所有的懷疑其實最後都指向一個質詢——劇本等不等於電影?編劇的思路同不同於導演的思路?

《悲情城市》自民國七十七年十一月二十五日開鏡,在台灣拍攝共六十九天,今年五月中旬赴廈門三天拍了若干港口帆船的鏡頭,此刻正在剪接中。侯孝賢說,捨精緻的剪法,而用大塊大塊的剪接。不剪節奏的流暢,而是大塊畫面裡氣味與氣味的準確連結。他說,一部電影的主題,最終其實就是一部電影的全部氣味。

的確導演的思路並不同於劇本的思路。

兩年半前出版《戀戀風塵》——劇本及一部電影的開始到完成——其目的為對應當時台灣的電影環境所發出的呼籲:「給另外一種電影一個生存的空間吧。」那麼兩年半後出版《悲情城市》一書,目的又是什麼呢?

我這樣想。目前正在鬆動變化的大環境,促使民間的活力從各個隙縫間釋放出來,電影何嘗不是。有越來越多種可能的經營方式出現,意味著有更多種不同型態的電影皆可並存。當我們逐漸跨越出生存的迫切性走出一個較能活動自主的空間時,關心的焦點自然也不一樣。除了向來非楊即墨的派別之爭,路線之爭,意識型態之爭,似乎還別有一塊洞天可以拿來想像,思考。喧囂的運動之後,是長期而深入的實踐過程。與創製面對面,絕對,需要有更多層次的、綿密敏銳的心智去從事。倚倚玄談,沒用。理論與批評亦然。

由於親身體驗,編劇的思路簡直與導演的思路兩樣,這是一個有趣的題目,但幾乎無人注意過。現在若用整本書來開發這個論題,似乎太奢侈。

然則此書假如能提供一點線索,讓不論批評者、理論者、或創製者去做更多角度的發想,和更深細的辯析,在一點點釋放出來的空間裡從容精耕。如此也是日行一善矣。

一九八九.六.二十三

關於《悲情城市》的劇本出版,到底是用吳念真的版本呢?侯孝賢的電影版本呢?還是文字劇本出版一次,電影劇本再出版一次?

現在,我們決定以可讀性高的文字劇本面貌出版。把電影的歸給電影,文字的歸給文字,這是一個理由。至於劇本與電影之間的若大差距,把它歸給電影發燒友,燒友們肯定有興趣去研究搞個明白的。

實際的情形是,「分場」保存了導演的構思過程來龍去脈,「劇本」展現吳念真對白的魅力,「電影」則是把以上二者都扔到一邊直接面對拍攝。

出版時,吳念真將劇本重新整修一遍,使其更宜於閱讀留傳。我寫〈悲情城市十三問〉...

目錄

推薦序悲情點畫法 藍祖蔚

序 朱天文

悲情城市十三問 朱天文

分場 朱天文

劇本 吳念真

後記 朱天文

推薦序悲情點畫法 藍祖蔚

序 朱天文

悲情城市十三問 朱天文

分場 朱天文

劇本 吳念真

後記 朱天文

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。