得獎紀錄:

2010年行政院新聞局第34屆金鼎獎-圖書類文學獎

媒體推薦:

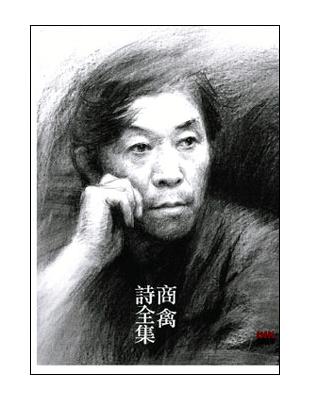

商禽被譽為一九五○年以降台灣散文詩的開山者,有「鬼才」之稱,是活躍於五、六○年代台灣現代詩壇的重要詩人。詩作數量不超過兩百首,一九七七、一九八二、二○○五年三度名列當代十大詩人,《夢或者黎明》亦於一九九九年入選台灣文學經典詩集。

二○○九年五月印刻《商禽詩全集》,完整收錄商禽多年來的詩作,為其橫跨半世紀的文學生涯留下完整記錄。更適逢商禽八十大壽,二○○九年五月二十七日下午二時在台北國際藝術村幽竹廳(台北市北平東路7號)舉辦 「《商禽詩全集》發表暨八十壽慶詩歌朗誦會」。

現場老中青三代詩人齊聚,詩人管管、辛鬱、顏艾琳、楊佳嫻及黃月琴女士更以詩歌朗誦商禽詩作,向這位詩壇老將賀壽致敬。

【自由時報.記者陳思嫻/台北報導】 2009.05.28

歡慶八十歲 商禽發表詩全集

以超現實詩風見長的詩人商禽,日前在台北國際藝術村幽竹廳舉辦《商禽詩全集》發表會暨八十大壽慶生詩歌朗誦會,藝文界人士李泰祥等人皆齊聚會場。

雲門舞集創辦人林懷民首先回憶,當年他到美國愛荷華留學,巧遇參加作家工作坊的「羅叔叔」(商禽),兩人的租賃處同在一個地下室,冬天抬頭,透過連接一樓地面的玻璃窗與窗上的積雪,可看見行人來回走動的雙腳,林懷民不禁告訴商禽:「你不覺得每天這樣仰望,我們的脖子似乎又長高了一點,像長頸鹿嗎?」而林懷民也是促成《商禽詩全集》出版的推手。商禽的好友、詩人楚戈,特別為商禽寫的評論:「……從前讀他的〈長頸鹿〉和〈鴿子〉……等,都像在寫我,寫他其實也是我們這一代。」

自稱「從小就是逃亡者」的商禽,身體微恙但精神不錯,他表示「生病以來,不喜歡上鏡頭,今天很高興看到大家來到這裡參加新書發表會,但很捨不得大家為此正襟危坐。」而現在的他,「仍被病魔追著逃亡。」

學者李瑞騰認為商禽惜墨如金,作品不多,其「死亡」與「悼亡」意象布滿詩全集,由此建立了悼亡詩的傳統;商禽的文字密度很高,不易閱讀,希望不久能有相關的導讀書籍面世。

楚戈原本要幫忙不便久站的商禽切蛋糕,坐在會場一側沙發休息的商禽突然表示:「我要自己切。」現場哄堂大笑,並幫忙把蛋糕移到後方,在生日快樂歌的祝福中,商禽切下蛋糕,並像個小孩淘氣地舔淨沾滿右手的奶油。

【中時電子報.記者邱祖胤/台北報導】 2009.05.28

商禽 一輩子都在尋找「人的位置」 詩全集出版 三代詩人齊祝大壽

詩人商禽廿七日度過他的七十九歲生日(虛歲八十大壽),《商禽詩全集》也在生日這一天發表,老中青三代數十位詩人更齊聚一堂,為商禽祝壽。雲門舞集創辦人林懷民現身向「羅叔叔」祝賀生日快樂。詩人、畫家楚戈寫下一段詩評獻給商禽,為老朋友打氣。詩人管管以山東腔朗誦商禽詩作〈長頸鹿〉,聲音極富情感與戲劇性,炒熱整場氣氛。詩人辛鬱則以西北民謠小調吟唱〈遙遠的催眠〉滄桑感人。

「我從小就是一個逃亡者,以前為了生活及死亡而逃離,現在則為力抗病魔而逃離。」商禽看起來身形削瘦,然而眼神仍透出一股矍爍的意志力,商禽表示,「很感謝自己的作品被大家關注,也心疼大家,為了我,在現場正襟危坐。」

商禽三年前罹患帕金森氏症,生活起居都必須由專人照護。昨天會場中,眾人看到昔日硬朗強悍的文壇健將瘦了一大圈,不免唏噓感傷,然而場面氣氛仍是溫馨多於感傷。慶生會上,商禽的老友楚戈特別寫下一段詩評,親自送給商禽,頗有惺惺相惜之感。楚戈說,商禽的詩,無論是什麼題材,都流露一種人類共有的悲哀,即使作品不多,但承擔世紀悲情,且字字入骨。「從前讀他的〈長頸鹿〉和〈鴿子〉等,都像在寫我、寫他,其實寫的也正是我們這一代。我倆以不同的方式面對這不合理的世紀,我用玩笑,他用悲情,他也老早就看出了我玩笑後面的悲哀。」

辛鬱認為,商禽的人及作品很有西北民族的性格,那種征服土地及氣候的氣魄,面對死亡與現實的勇氣,令人欽佩。雖然商禽說自己過著逃亡的生活,但他認為「商禽的逃亡不是個人命運的小逃亡,而是為了追尋生命真理而選擇的逃脫。」

商禽本名羅顯烆,一九三○年生於四川,十六歲從軍,在逃亡及拉伕的交替中走過中國西南各省,一路蒐集民謠、試作新詩,來台後任陸軍士官退伍,曾作過編輯、碼頭臨時工、園丁,賣過牛肉麵,後於時報周刊擔任主編、副總編輯。

商禽被譽為五○年代以降台灣散文詩的開山者。不過,商禽的詩作數量不超過兩百則,學者李瑞騰表示,從商禽的詩作可看出他一輩子都在尋找「人的位置」,這也是很多人一生的課題。「有時那個位置不是你所能決定的,所以必須持續尋找,或決定逃亡,這便是商禽詩作中的主要意象。」

忘年交 寫寒食 商禽扮雲門推手

商禽很不喜歡上鏡頭,慶生會上數度拒絕拍照,林懷民在一旁好聲哄著:「再拍一張就好!」「好了好了!」親切互動可見兩人的交情。事實上,商禽不但對林懷民照顧有加,甚至可說是雲門舞集的推手之一。

林懷民表示,當初他毅然決定投身舞蹈藝術,成立雲門舞集,商禽「要負最大責任」。林懷民憶及七○年代在美國求學時期,曾與同在愛荷華大學參加「國際寫作計畫」的商禽住一個屋簷下,受到商禽的啟發及照顧。商禽年紀長林懷民十七歲,林懷民都喊他「羅叔叔」,兩人不只在生活上互相照應,更時常彼此激盪藝術上的想法。商禽有天丟了一張旅美音樂家周文中的唱片給他聽,林懷民大受刺激,也因此產生「用華人創作的音樂,編華人的舞蹈」此一想法。他於是以周文中的音樂編創《草書三部》、《風景》等舞作,後來更邀請商禽創作〈寒食〉,請許博允譜曲,編成舞作。

林懷民也提到,當年他與商禽同住在地下一樓的房舍,有一排窗戶可看到地面人來人往的「腳步風情」。積雪時,有限的視野及光線為住處增添陰鬱,這便是商禽詩作〈用腳思考〉的靈感,同時也可以感受到〈長頸鹿〉詩中「窗子太高」及「瞻望歲月」的情調。而當「釣魚台事件」鬧得沸沸揚揚,商禽經常參與各種活動,反而是林懷民常勸他要冷靜。這段忘年之交,也成為昨日慶生會上的美談。

【中國時報.顏艾琳】 2009.05.28

逃亡者最後的逃亡──商禽80

現實的詩人商禽八十歲了,重要詩人齊聚一堂,為他的詩全集誕生,一起慶祝雙喜。在1974年曾改編詩作「寒食」為舞的林懷民說:「1970那年,我與商禽共住於愛荷華,一間月租30美金的斜頂房子,有閣樓也有地下室,但我們卻常窩在地下室,仰頭看窗外來來去去的腳。」有天我說:「羅兄,看了這麼一陣子,你不覺得脖子變長啦,像長頸鹿?」這就引他寫了那首有名的「長頸鹿」。或許「用腳思想」獨到的切割視野,也是那時候得來的靈感?

說話瘖啞含糊的詩人一開口,彷彿更貼切「悲傷的鳥禽」,他很高興大家為他而聚在一起,但不喜歡大家正襟危坐;又說自己從小就是逃亡者,身為詩人,只能用文字讓死亡逃亡,作為逃亡者最後的逃亡方式。

【中國時報.楊佳嫻】 2009.05.28

我在夜半的街頭有數十個影子 ──商禽80

商禽自謂終生是一名逃亡者,年輕時自軍中逃亡,年邁時自病痛中逃亡。在詩中,想要釋放那殺戮過也被殺戮的無辜的雙手,想要摀住雙耳,逃到那寒風中去。詩人揭開心胸,發現一支冷藏的火把──這是魯迅「死火」的變形麼?假如在那禁錮的時代,早覺的心胸猶如鐵屋,火把乃以冷與死的狀態存在著,那燃燒的精魂亦只能逃亡於他處,或永恆地在逃亡的路途上。

作為我這一代新詩鍛鍊的必讀書目,商禽於我,始終如同羅浮宮春天巨廊裡羅列著的森然的雕像裡的一尊。有其奮然的姿態,有其天聽的語言,而我仰視著,隔著時間,摸索那複雜的紋理。他永不停止自我揭露,從夜半街頭自足下延伸的數十個影子裡,惶惑著。他所表達的那人類共有的悲哀,卻又彷彿是過了多少世代也都還存在著的,我與他共享的精神資源。

【聯合報.記者陳宛茜/台北報導】 2009.05.28

商禽 用詩記下逃亡的足跡

「我從小就是一個逃亡者。年輕時被戰爭、政治追著跑,現在被病魔追著跑!」八十歲的詩人商禽,昨天發表「商禽詩全集」。一輩子都在逃亡的他,用詩記下逃亡的足跡。

商禽本名羅顯烆,十六歲從軍,在逃亡與被拉伕的交替中,流徙過半個中國。來台後加入創世紀詩社,被譽為台灣散文詩的開山始祖。

雲門創辦人林懷民是「商禽詩全集」的幕後推手。一九六九年,商禽至美國愛荷華大學擔任駐校作家,和林懷民在一間地下室「同居」。林懷民透露,他會從作家轉換跑道當舞蹈家,就是因為「羅叔叔」給他聽了一張唱片「草書」,影響他編了第一支舞作。

商禽的詩語言奇詭、意象冷洌,被貼上「超現實主義」的標籤。他寫作一甲子,卻只寫了兩百多首詩。楚戈形容其詩「流露一種人類共有的悲哀」,因此不能像情詩一樣多產。評論家李瑞騰則說,商禽一輩子都在尋找「人的位置」,但政治等外力永遠想拉他到「別的位置」,「他只能選擇逃亡」。

【人間福報.記者郭士榛/台北報導】 2009.05.28

商禽80大壽 百位詩人詠詩

《商禽詩全集》發表暨八十壽慶詩歌朗誦會,昨日於台北國際藝術村幽竹廳舉行,台北市政府文化局局長李永萍與雲門舞集創辦人林懷民現場祝壽致意,詩人管管、辛鬱、顏艾琳、楊佳嫻與商禽友人黃月琴並現場朗誦商禽詩作,達百餘位詩人受邀老中青三代茶敘齊聚,共饗菲酌與悠揚絲竹。

現場詩友們點名詩人管管朗誦商禽經典詩作《長頸鹿》,又經商禽與友人黃月琴選出三名代表,分別由新生代詩人楊佳嫻朗誦《逃亡的天空》,黃月琴朗誦《樹》,辛鬱則以吟唱方式表達《遙遠的催眠》,詩友們齊聚,周夢蝶、汪啟疆、鴻鴻與音樂家李泰祥皆前來共襄盛舉,朗誦會最末以商禽與楚戈一同切蛋糕合影,眾聲齊唱生日快樂歌。

早年現代詩壇中有「鬼才」之稱,活躍於五、六○年代台灣現代詩壇的商禽,逢八十壽慶出版《商禽詩全集》,他的詩作往往能在最寫實的題材中,發揮超寫實而又刻畫入裡的想像力,作品《夢或者黎明》乃台灣超現實主義登峰造極之作,與←弦的《深淵》並列為六○年代經典詩集。

商禽創作量少質精,散文詩形式的創作與向被視為超現實主義的風格,讓他的詩作富有原創與前衛,又兼具深刻思想性,俯拾可見冷峻自省與悲憫同情。《商禽詩全集》收錄商禽僅有的幾本詩集及其他刊登於報章詩作,在詩人的「逃亡」過程中補缺拾遺,期能為其創作留下更完整的記錄。

特別收錄 / 編輯的話:

〈編輯弁言〉 即使在今天看似什麼都可寫的百無禁忌年代,商禽,這名字宛如負傷低飛過魆黑海面、無情島嶼的悲音之鳥……

即使在今天看似什麼都可寫的百無禁忌年代,商禽,這名字宛如負傷低飛過魆黑海面、無情島嶼的悲音之鳥,變調之鳥,他數十年詩旅卻僅二百餘首的詩作竟蝕刻了一種近當代台灣創作者極難以復現的複雜地景。

詩人的詩中所展現,那些時間中被封印、囚錮的固定姿態,那些無法輕言改易且充滿自覺的身分、形象(儘管是頗生活化的趣諧小作〈夜歸三章〉都略可見:「進得門來咳聲嗽,省得老妻問是誰。」),總是透洩著想要逃離的念頭,總想探問長久以來失去的自由之邊界可能有多開闊寬廣(為什麼人仍感到不自由?怎麼老撐著眼皮不甘願不休息地作著離開現實的夢?什麼樣的存在哪只能在夜晚歸返心靈的原鄉?);然而越是抱存自由的意圖,卻也不免時時碰觸人生現實界裡,自己與他人種種的可見與不可見的限制。

現代詩的體裁,其實就是這種對極大自由之想望與極大形式限制的詭祕複合物,有其時空發展淵源;而商禽先生自身超過一甲子以上的生命經歷與他的詩作,恰正是具現、變繹這種雙重性的集合體──他寫得慎重,作品的風格與意象卻逸走八荒,丰姿懸宕;他設字構句都當得不拘一格,但多半又朝「限制」「逃亡」的意義收束;他筆下所寫的,都是難以言說轉述的巨大心象,但他卻能鍛鍊字句以詩作打造一如可目見可觸及的微型劇場(但人類又更緲小);詩人自己更經常承受的,是「超現實主義的旗手」這頂大帽子的謬譽、衍釋與抗辯……

商禽先生和他那個年代的漂浪者們,從現實飄移到虛擬的字句意象之中,是為了叩問更大更高的真實;到了二十一世紀此時此刻,或因為政治限制鬆緩,或因媒體眾聲喧譁,或因網路工具的發達,人人皆可隨時隨地暢所欲言,因此虛擬的漂浪者絡繹於途了,真正具有現實感的「限制」與「禁忌」反而成為他們嶄新且好奇的鄉愁。

但商禽先生詩裡的那些禁錮與限制,不以色厲、不以言疾,更不適合被那樣消費──不只是因為那些臉貌一如被害者的森嚴枯槁、偽裝的扭曲的加害者,使人迷惑於其真面目;更不只是當年他太清楚的徒勞且危險的控訴──而是若能真正進入詩人作品中,當會感受到他那想要逃離到高空那裡冷冽全視之境的骨血底蘊,是那麼盼望深深地從容地體察世間奧祕與名字的溫暖,那麼執念著羅列同樣被拘執遭凍結的不同可能的內在宇宙景觀,那麼專注琢磨生活的難與遣辭用句的難。

而商禽先生之於他的時代、以及我們的重要價值究竟是什麼呢?或許還是他想要與自身命運藉由詩之形式對話、並使之形神合而為一的那份真摯情感,穿越了時代的迷霧,曲曲折折透射著靜謐的幽光。

有識者當知曉,商禽先生的作品那樣難得與寶貴,宛如石之魂晶佛之舍利,我們一方面極慶幸能為詩人出版詩作全集,並傾全力多方探問蒐羅,務求完整;但容或有所遺漏,惟盼各方先進不吝指正,進而補充完成。我們更深望的是,全集出版後,詩人仍能繼續創作,未因「全」而自限,就像他過去在詩作中實踐的那樣,為我們印刻下那些這時代僅能見與不能見的……