中國年畫的露西亞遊記

文/楊玉君

你出國會買什麼?

如果你是19世紀末、20世紀初到中國旅行的俄國人,你會買什麼紀念品回俄國呢?很多人都想不到,當時一種很「潮」的紀念品竟然是年畫!19世紀後半期,陸續有俄國傳教團團員、民族學家、植物學家、版畫收藏家、醫生、商貿團團員在到中國旅遊時,將數量不等的中國年畫帶回俄國。為什麼呢?可推想的原因是年畫顏色鮮艷、價格廉宜、有民族特色、又容易打包。而且俄國人從中國年畫中看到了與俄國傳統版畫類似的特質。這些民俗版畫用來作為牆面裝飾,亦即自一段距離外欣賞,所以畫面不需要特別精細,而以鮮艷的色彩、大膽的設計取勝。

此外,俄國人買中國年畫,另外還有個歷史背景。由於俄國自19世紀中開始,一方面受到西方社會發展的衝擊,另一方面又經歷了克里米亞戰爭的失敗,焦慮的知識份子反思俄羅斯當時落伍的農奴制度,以及貧窮的生活,再對比政府的衰弱與腐敗,紛紛意識到改革的迫切性。除了推動廢除農奴制度的政治改革之外,在文化領域上也揚棄了傳統貴族雅好的品味,轉而重視民間文化。在這一波思潮的推動下,知識份子也積極的開始收集、研究俄國的民間文學及民間美術,對俄國民間版畫的興趣與收藏,在這個時代逐漸聚焦。

影響所及,不但文學藝術的創作從民間版畫得到靈感,俄國人到國外旅行時也就開始留意收購異國的版畫。一時之間蔚為風潮,漸次累積,俄羅斯竟然成了中國以外最大的年畫收藏國,各個公私機構的收藏加起來約有6,000件之鉅。

來自中國的年畫,在俄國近代美術留下驚鴻一瞥的印記。畫家Ilya Mashkov(1881-1944)繪有一幅Evgenia Ivanovna Kirkaldi女士的肖像,畫面中,Kirkaldi女士旁邊有一隻鹿,後面有一位古裝中國侍女手上的盤子立著一個瓶子,右後方還有一隻蝙蝠。熟悉中國年畫語彙的人都認得出,鹿代表祿,瓶是平安,蝠即是福,這是年畫慣用的表達方式。

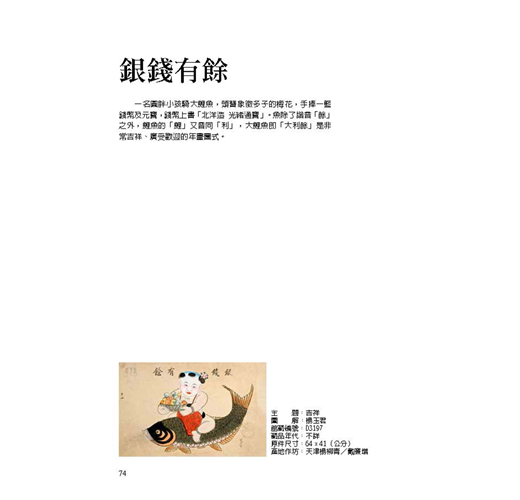

另位俄國著名畫家Pyotr Konchalovsky(1876-1956)的《家庭畫像》中,畫面背景的牆上可以看到一幅穿著肚兜的娃娃抱著大魚的年畫,這也是中國年畫中常見的「富貴有餘」的構圖。

除了藝術家,中國年畫也深深的衝擊了一個在聖彼得堡東方學系求學的Vasily Mihailovitch Alexeiev(1881-1951),漢名阿理克的這個年輕人,後來成為著名的俄國漢學家,也被選為俄羅斯科學院院士。

漢學家與中國年畫

阿理克在就讀東方學系時,初次接觸到中國年畫。他對於年畫充滿好奇,卻也對其中的含義感到困惑不已。比如說,三個老人為主題的年畫,為什麼中間有一隻梅花鹿?其中一個老人的額頭也凸得太怪異了?當他向學校任教的中國先生請教這些問題時,被冷淡的婉拒了:「這是粗俗的東西,我不願意在學堂裡看到」。這是當時典型的中國知識份子對民俗、民間文化的輕視態度。但阿理克並未因此洩氣,當他在1906初次來到中國時,就開始有系統的搜集年畫,不但自己買,也托人幫他買,儘量的搜集了他能見到的不同構圖的年畫。同時,阿理克也聘請教他漢文的先生們為他解說年畫的內容。解讀年畫的內容並非易事,因為年畫的圖象表達方式異於傳統文學,涵蓋的民間知識對於身受古典漢文教育的先生們而言,難免感到隔閡。因此,當解說年畫遇到困難時,他們經常還得請教畫師、僕婦、街坊鄰居等等。

這些辛苦搜集的年畫及撰寫的解說筆記,奠定阿理克日後研究年畫的堅實基礎。不誇張的說,阿理克應該是世界上最早進行年畫研究的第一人。

俄國文豪、年畫與我

我在2009年時因為一個偶然的機會開始學俄文,當時只是為了要圓一個年輕時候的夢想:我在高中時因為讀了托爾斯泰和杜斯妥也夫斯基的小說,心靈大受振動,就立志有朝一日要去俄國,向心目中的大文豪致意。沒想到才剛學了俄文,就結識了當時來臺訪問的聖彼得堡大學的葉可佳教授(Professor Ekaterina Zavidovskaya),並且因為與她的交流,讓我發現了俄國收藏中國年畫的這一段歷史,直接促成了我們的臺俄雙邊合作研究計畫。

因為葉可佳教授居間的奔走協調,2010 年夏,我終於去了俄國,在聖彼得堡的博物館裡看到了阿理克的年畫收藏。當時,我的困惑幾乎不亞於百餘年前的阿理克。年畫中出現的這些人物、植物、動物或事物是什麼意思?他們之間不同的組合又是為什麼?財神到底有多少個?鍾馗為什麼老是採取金雞獨立的站姿?儘管時間流逝已逾一世紀,儘管我受的是文史的專業訓練,這些來自民間的圖象涵意,對我而言仍然是難以參透的一幅幅圖謎。因此,我更感受到年畫解說工作持續的必要。我很希望能見到阿理克那些年畫筆記,解開年畫圖象中的秘密。可惜當年阿理克購買的年畫及請先生們撰寫的解說,後來分別散入不同的博物館,有一部分甚至下落不明。

缺乏這些筆記的訊息,理解年畫確實要耗費更多的時間及精力,進度緩慢。很難得的是,擁有部分阿理克年畫的聖彼得堡俄國宗教歷史博物館也認知到解讀這批年畫的重要性,因此副館長Professor Ekaterina Teryukova女士表示歡迎我使用他們的館藏從事研究。幾年下來,我與宗教歷史博物館建立了穩定的合作關係,也因為他們提供的珍貴資料,我得以陸續以中、英文發表了一系列相關論文。我們持續合作的共同的目標,就是促成阿理克的年畫在臺灣展出,並且建置年畫資料庫。

2014年夏,Professor Teryukova問我,能不能趁我拜訪他們博物館執行研究計畫的期間,協助他們整理一份檔案室的中文資料,我當然表示樂意幫忙。等我到了檔案室,打開了那疊厚厚的資料匣及陳舊的信封時,不由得頭皮發麻,這……這正是失蹤多年的阿理克年畫解說筆記啊!顯然館方由於熟悉漢語的人力不足,讓這批資料在檔案室中被遺忘超過了半個多世紀。這批筆記提供了辨識年畫圖象的線索,簡直就像是年畫研究的「死海稿卷」出土一般,令我興奮雀躍。

因為這批筆記的出土,我終於能夠較有信心的掌握年畫圖象的解讀。我籌備多時的「俄藏晚清木版年畫展」,也在2016年1月18日開始在中正大學圖書館展出一個月。這一趟旅程,由我對俄國文學的熱愛出發,遶了地球半圈,在遙遠的聖彼得堡,我竟然發現了個可以與我原本的民俗研究接軌的新領域,完美的回到原點。我何其有幸,年少的大夢不死,多年後又與我相遇,甚至成為深化我專業能力的新力量!

從百餘年前的俄國與中國交流,到今天的臺灣與俄國交流,我希望這年畫牽繫起的難得機緣能持續下去,並且將來在我們不能預知的領域開花結果,就像當年兩位大文豪啟發我一樣。