遠流X師大譯研所「經典文學新譯計畫」No. 07

經典新譯《咆哮山莊》 不要再讀梁實秋的《咆哮山莊》了!

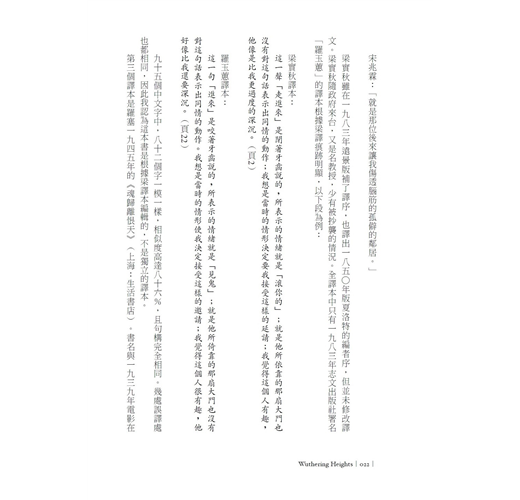

1939年梁實秋在四川北碚翻譯Wuthering Heights,將書名定為《咆哮山莊》,但是這個譯名不其實並不妥當,卻因為由梁實秋定下,竟成為台灣的主流譯名,希望能藉由這次重新推出全新中文譯本,讓讀者再次認識此經典之作。

梁實秋在台灣享有盛名,是著名的學者教授、作家、譯者,不但編過字典還翻譯了莎士比亞劇作,但是他所翻譯的《咆哮山莊》卻是翻譯腔甚重,還有多處誤譯,只是因為掛了大教授的名字,至今仍有再版。

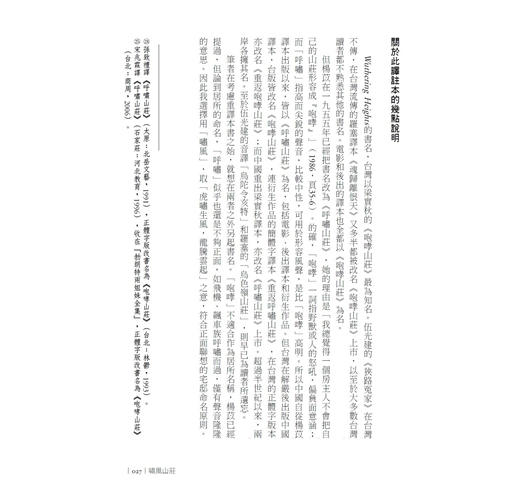

此次經典文學新譯計畫推出新譯本,將書名改為《嘯風山莊》,並考究多年來學界對本作品的解讀,重新翻譯為符合當代中文讀者閱讀語感的譯本。

【全新中文譯本】

簡體版譯者楊苡在1960年重譯本書時,提到「我總覺得一個房主人不會把自己的山莊形容為『咆哮』」,因此將書名改為《呼嘯山莊》。的確,「咆哮」一詞指野獸或人的怒吼,偏負面意涵;而「呼嘯」指高而尖銳的聲音,比較中性,可用於形容風聲,是比「咆哮」高明。但論到居所的命名,似乎還是不夠正面,僅有聲音隆隆的意思,因此賴教授選擇用「嘯風」,取「虎嘯生風,龍騰雲起」之意,符合正面聯想的宅邸命名原則。(節錄自本書導讀序「關於此譯註本的幾點說明」)

【舊譯本的誤解】

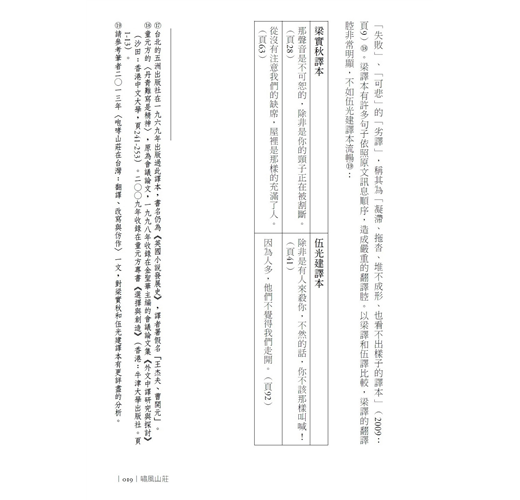

此新譯本改正了許多舊譯本常見的錯誤,也在導讀序與故事中的註解有詳細說明。例如故事開頭的第一句,這是敘事者的日記,他在第一章並不知未來會發生什麼事情,the solitary neighbour that I shall be troubled with只是說從社交角度來看,未來只需跟這一位鄰居應酬就好(這是他要強調自己的厭世立場),梁實秋卻誤以為這是整本書的預告,破壞了原作的敘事結構。這個錯誤影響深遠,後來多種譯本的第一句都犯同樣的錯誤。

梁實秋:「他就是使我以後將受麻煩的一位孤獨的鄰居。」

羅塞:「這位孤獨的鄰居便是以後將使我為他而感到煩惱的。」

楊苡:「就是那個將要帶給我麻煩的孤獨鄰居。」

宋兆霖:「就是那位後來讓我傷透腦筋的孤僻的鄰居。」

梁實秋雖在1983年遠景版補了譯序,也譯出1850年版夏洛特的編者序,但並未修改譯文。(節錄自本書導讀序「中譯本評述」)

文學史上最具爭議的愛情小說,影響力跨越兩個世紀

「這本書很糟糕。這本書很棒。這本書很醜陋,這本書很美好,這本書既可怕、令人痛苦,又很有力量、充滿熱情。」──毛姆

「《嘯風山莊》比起《簡‧愛》更為難懂,因為艾蜜莉是比夏洛特更為傑出的詩人。」──吳爾芙

英國衛報百大文學小說

BBC票選百大最佳小說

紐約公共圖書館票選「歷史上最偉大的愛情故事」第一名

諾貝爾學院百大經典世界文學

挪威讀書會百大經典世界文學

【特別收錄】

◎完整導讀序與作品解析,包括中譯本評述及譯註本說明

◎精彩彩圖,包括故事背景的參考原型與角色關係譜系圖

◎1850年夏洛特編輯序

◎艾蜜莉‧布朗忒生平年表

我就是希斯克利夫!

他永遠在我心中。不是因為他好看,而是因為他就是我。

嘯風山莊的主人恩蕭先生從外地帶回一名身世成謎的男孩,名為希斯克利夫,他讓男孩與自己的一對兒女一同生活。希斯克利夫的個性陰鬱而乖戾,與恩蕭的兒子興德利並不友好,但是他與凱瑟琳‧恩蕭卻發展出兩小無猜的曖昧,凱瑟琳偷偷地在自己的日記上署名,自稱為凱瑟琳‧希斯克利夫。

某日,希斯克利夫與凱瑟琳闖入山莊附近的鶇翔莊園探險,意外邂逅了鶇翔莊園的少主艾德格‧林頓,風度翩翩而溫文儒雅的艾德格也讓凱瑟琳動心,讓她在兩個男人間猶疑。此時艾德格向凱瑟琳求婚,凱瑟琳明知自己心中愛著希斯克利夫,卻也清楚他們二人終究無法跨越階級的差異,於是便答應了艾德格。心碎的希斯克利夫離開了嘯風山莊,就此音訊全無。

三年後,希斯克利夫竟意外出現,他回到嘯風山莊,似乎變了一個人。他對凱瑟琳還懷著愛戀之情嗎?他回到嘯風山莊有什麼目的?

作者簡介:

艾蜜莉‧布朗忒 Emily Brontë

1818–1848

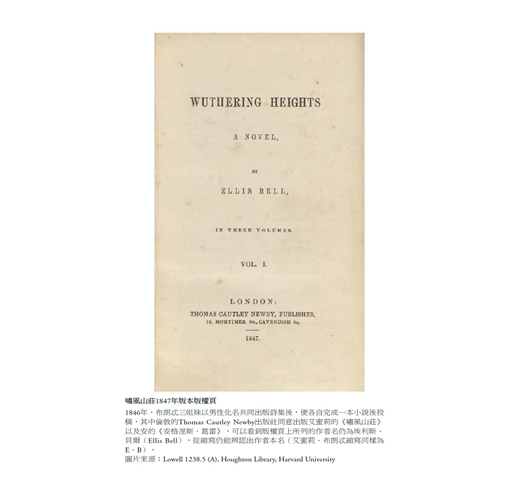

艾蜜莉出生於英國約克郡,父親是牧師,她是英國文壇著名的布朗忒三姊妹之一。她的教育一部分來自教會學校,17歲時也跟隨姊姊夏洛特(《簡‧愛》的作者)進入一所女校就讀,但她最主要還是靠在家自學。艾蜜莉才智過人,在家自學德文之外,也接觸許多當代文學薰陶。布朗忒三姊妹從小便經常一同創作,後來三人以男性化名共同出版了詩集,三姊妹在文壇上逐漸累積名聲。1847年,艾蜜莉以化名「埃里斯‧貝爾」出版了《嘯風山莊》,不料隔年就因病過世,享年僅僅30歲。1850年,夏洛特整理妹妹的書稿,重新出版《嘯風山莊》,才在書封印上艾蜜莉的本名,而她這本唯一的小說直至今日都是英國文學的經典之作,甚至有逐漸超越《簡‧愛》之勢。

譯者簡介:

賴慈芸

國立臺灣師範大學翻譯研究所教授。

台大中文系學士,輔大翻譯學研究所碩士,香港理工大學中文及雙語研究博士。

任教師大翻譯所多年,任教科目包括翻譯理論、翻譯史研究與實務。曾任出版社編輯,有二十多年的翻譯經驗,譯作數十種。

身為譯者與研究者,長期關心各種與翻譯相關的現象。近年研究重點在於戒嚴期間台灣譯本抄襲大陸譯本的情形。近五年來多次造訪北京,上海,香港等地各大學及公共圖書館,追查抄襲譯本源頭,並陸續發表研究論文。目前已查出為抄襲本的譯本近1500種(1478種),源頭譯本超過600種,被冒名的譯者超過380人。

各界推薦

得獎紀錄:

英國衛報百大文學小說

BBC票選百大最佳小說

紐約公共圖書館票選「歷史上最偉大的愛情故事」第一名

諾貝爾學院百大經典世界文學

挪威讀書會百大經典世界文學

名人推薦:

石芳瑜/永樂座書店負責人

曲辰/大眾文學評論家

紀大偉/《同志文學史》作者

郝譽翔/國北教大語創系教授、作家

陳蕙慧/出版人

葉佳怡/作家、譯者

蔡秀枝/台大外文系教授

鄭俊德/華人閱讀社群主編

藍祖蔚/資深影評人

顏擇雅/出版人

──感動推薦(依姓名筆畫順序)

特別收錄 / 編輯的話:

1850年夏洛特的編者序

我剛讀過了《嘯風山莊》,也第一次清楚瞭解到別人所說的缺點是什麼(也許真的是這本書的缺點也說不定)。我知道這本書在其他人眼中的樣子──對那些不認識作者、不熟悉故事發生地點的人來說,西約克郡偏遠山丘和村莊中的居民、習俗、風土,一切都古怪而陌生。

對他們來說,《嘯風山莊》一定讀起來粗野而奇特。他們對英國北部的荒涼高沼地不感興趣:那裡地廣人稀,居民的話語、舉止、住家、家庭習慣,都那麼難解,即使可以理解也令人反感。讀者如果生來冷靜,感情節制有度,也沒有什麼特異之處,又從嬰兒時期開始,所見所聞盡是最平靜的行為舉止、最謹慎的語言用字,自然不知道該如何理解高沼地居民粗魯而強烈的話語、狂野的情感、毫無節制的厭惡與輕率的偏見,無論他們是不識字的村夫農婦,還是粗野的鄉紳:這些鄉紳成長的過程中並沒有得到良好的教養,因為教導他們的老師也一樣粗野不馴。因此,依照世俗的規矩,有些單字應該只寫出第一個字母及最後一個字母,中間則以橫線帶過,但在此書內頁卻一字不漏地呈現,有一大群讀者可能對此深感不悅。我可以在此表明,我無法為此道歉,因為我自己也認為文字本應完整書寫。那些褻瀆和粗暴的人,說話時總帶有咒罵字眼;以單一字母來暗示那些話語,儘管立意良善,在我看來卻是軟弱而無用的做法。我看不出這樣做有什麼好處,能免去什麼情緒,或隱藏什麼恐怖行徑。

說到《嘯風山莊》的鄉土氣,我承認這項批評,因為我也有這樣的感覺。整本書質樸粗野,充滿高沼地的氣息,糾結如石楠的根。但如果不是這樣,反而很不自然,因為作者自己就是高沼地土生土養的人。如果她成長於小鎮,而且也寫作的話,那麼她的作品無疑會有另一番風味。就算她碰巧選擇了類似的主題,或有相似的品味,處理手法也必定相當不同。假如艾利斯‧貝爾是一位習於社交的紳士或淑女,那她對遙遠偏鄉的觀感、對其間居民的態度,一定與鄉下女孩大不相同。淑女的眼界無疑會更寬廣、更全面,但卻不一定更為獨創或更真實。至於景色與當地的描寫,沒有人比她更富有同理心:艾利斯‧貝爾對景物的描繪,並非耳目之娛;家鄉的山陵對她來說不只是美景,而是她安身立命的所在:她就如同野鳥一樣是高沼地的居民,又如石楠一般是高沼地的產物。因此,她描繪的自然景色,不多不少,就是那裡該有的樣子。

人物的描寫則是另一回事。我得坦承,她對於周遭農人的實際了解,大概相當於修女對偶爾經過修道院大門的鄉下人一般。我妹妹天性並不合群,環境又強化了她離群索居的本性;除了上教堂或在山間散步,她鮮少離開家門。雖然她對附近的人們抱持善意,卻從不主動與他們交往,除了極少數的例外,她幾乎沒有與外人往來過。然而,她知道這些人:她知道他們做事的方法、說話的口吻、家族的歷史;她興致盎然地聽他們的故事;她幾乎沒和他們說過一句話,卻可以鉅細靡遺、生動精確地談論他們。由於我們在聽聞鄉里祕聞時,最容易記得悲慘或恐怖的事情,因此,她腦中搜集到的故事,也就侷限於不幸或可怕的事件。我妹妹本來就沉靜而不開朗,個性強烈而不輕鬆,所以她的想像力就以這些不幸或恐怖的事件為素材,創造出希斯克利夫、恩蕭、凱瑟琳這樣的人物。她塑造出這些角色,但並不知道自己做了什麼。假如朗讀她的手稿時,聽眾因這些無情而毫不動搖的人物、迷失墮落的靈魂而顫慄發抖;假如有人抱怨,光是聽聞某些鮮明而可怖的書中場景,便足以使人夜晚輾轉難眠,白日不得安寧,艾利斯‧貝爾會聽不懂這是什麼意思,更懷疑抱怨者是在裝腔作假。假如她還活著,她的心靈將可以長成一棵雄偉的大樹,更高大、更筆直、更開闊,果實將會更圓熟、花朵將會更明艷。但只有時間和經驗能成就這樣的心靈:其他智者都無法影響她。

雖說《嘯風山莊》大半籠罩在「可怕深沉的黑暗中」,在風暴連天和高壓的氛圍裡,我們有時似乎都可以感受到閃電了;但容我指出,縱使烏雲蔽日,陽光偶爾還是會在雲隙中露臉。若要找一個真正善良又忠於家庭的典範,請看奈莉‧迪恩;艾德格‧林頓則是專一而溫柔的好例子。(有些人會認為,專一和溫柔是比較適合女人的特質,而不適合男人;這在艾利斯‧貝爾看來,是永遠無法理解的。要是有人暗示忠心耿耿、善良、長久忍耐和愛人等,被視為夏娃之女的美德,卻被視為亞當之子的弱點,她會難以忍受。她認為男人與女人都是造物主所造,而慈悲和原諒是造物主最神聖的特質,足以榮耀上帝,更不會使任何人蒙羞。)描繪老約瑟夫時有一種不近人情的幽默,而在第二代凱瑟琳身上可以一瞥優雅與輕快之美。即使是第一代凱瑟琳,在她的兇悍中未嘗沒有某種奇異的美,而在她病態的激情與激烈的乖僻行為中,也不乏誠實之處。

希斯克利夫的確是無可救藥的。這個「黑得像是從地獄來的黑髮小孩」,從他自恩蕭老爺的大衣裡冒出頭來,站在山莊廚房地板上的那一刻起,就筆直地朝地獄前進,一直到奈莉‧迪恩發現他令人生畏的僵直軀體,躺在門板緊閉的廂床上,雙眼圓睜,好似在「嘲笑她徒勞想要為他闔上眼睛,微張的嘴露出森森白牙,似乎也透露著輕蔑」為止,沒有半點遲疑。

希斯克利夫只有在一點上透露出人性。我指的並不是他對凱瑟琳的愛,那是一種過於猛烈而沒有人性的激情;某些邪惡的天才,不良的本質中也會有此種熱情沸騰發光;這把火形成了中心,來自地獄的強大心靈因而永受折磨。這把火無法平息、永無止盡,讓他所到之處盡成地獄。不,希斯克利夫唯一有人性的地方,不是他對凱瑟琳的愛,而是他直率坦承對哈里頓‧恩蕭的關切,雖然他毀了哈里頓的人生;還有他對奈莉‧迪恩或隱或顯的尊重。假如沒有這一點人性,那我們可以說他不是什麼南亞船工之子,也不是什麼吉普賽人,而是具有人形的惡魔了──是食屍鬼,或是惡靈。

我不知道創造出希斯克利夫這樣的角色,是對還是錯;我自己是覺得不太應該。但我很清楚,擁有創造天賦的作家,也無法全然掌握其天賦,有時創作力似乎有自己的意志。作家儘可以訂下規矩,立下原則,創作力也可能多年來都服膺於種種規矩和原則之下,然後,可能毫無預警地,它就不願再「耙山谷之地,或受套繩籠在犁溝之間」,開始「嗤笑城內的喧嚷,不聽趕牲口的喝聲」,斷然拒絕再用海砂編繩,反而開始刻鑿雕像。它可能雕出一個冥王普魯托,也可能雕出天神周夫;可能是復仇女神提西弗涅,也可能是賽姬公主;又或許是一尾人魚,或是一尊聖母,端視命運與靈感的指引而定。成品無論是陰鬱還是壯觀、恐怖還是神聖,你都別無選擇,只能默默接受。你雖有藝術家的名號,其實你能做的只有被動地聽令行事。你不是發令之人,也無法質疑;這不是你禱告所求,無法壓抑,也不會隨你心意而改變。假如成果賞心悅目,舉世皆稱讚你,其實非你之功;如果成品令人厭惡,舉世皆斥責你,其實也非你之過。

得獎紀錄:英國衛報百大文學小說

BBC票選百大最佳小說

紐約公共圖書館票選「歷史上最偉大的愛情故事」第一名

諾貝爾學院百大經典世界文學

挪威讀書會百大經典世界文學名人推薦:石芳瑜/永樂座書店負責人

曲辰/大眾文學評論家

紀大偉/《同志文學史》作者

郝譽翔/國北教大語創系教授、作家

陳蕙慧/出版人

葉佳怡/作家、譯者

蔡秀枝/台大外文系教授

鄭俊德/華人閱讀社群主編

藍祖蔚/資深影評人

顏擇雅/出版人

──感動推薦(依姓名筆畫順序)特別收錄 / 編輯的話:1850年夏洛特的編者序

我剛讀過了《嘯風山莊》,也第一次清...

章節試閱

第三章

琪拉領我上樓,一路叫我把蠟燭拿低一點,別讓人看見,也別弄出聲音。她說,她要帶我去休息的那個房間,希斯克利夫先生有一種奇怪的堅持,從來不願讓人住在裡面。

我問她為什麼。她說她也不知道原因,她來這裡不過兩、三年的時間;這家人怪事特別多,她要是好奇的話,就待不下去了。

我受了驚嚇,又累癱了,也沒心思想太多。我把門栓上,看了一下床在哪裡。整個房間的傢俱就是一張椅子、一個衣櫥,和一個龐大的橡木櫃,櫃子靠頂的地方有幾個方窗,跟馬車車窗很像。

我向這個大櫃子走過去,看看內部,發現這原來是一種很特別的老式廂床,便於讓全家每個人都有自己的房間。這其實自成一個小房間,窗板還可以翻下來當桌子。

我推開滑門,拿著蠟燭走進廂床,再把門關攏,覺得希斯克利夫或其他人都看不到我,很有安全感。我把蠟燭放在翻下來當桌子的窗板上,窗板的一角堆著幾本發霉的書,書上滿滿都是筆跡。不過那些筆跡都只是人名而已,用各種不同的字體和大小寫出來:大多是「凱瑟琳・恩蕭」,有時候變成「凱瑟琳・希斯克利夫」,又有些是「凱瑟琳・林頓」。

我的頭靠在窗戶上,一片茫然,不知道要做什麼,就這樣反覆讀著凱瑟琳・恩蕭─希斯克利夫─林頓,不知不覺眼睛就閉上了。但不到五分鐘,黑暗中忽然閃現白色的字,就像幽靈一樣真切,空中到處都是凱瑟琳、凱瑟琳。我驚醒過來,要把這惱人的名字驅散,突然發現蠟燭芯碰到其中一本舊書,整個房間都是燒焦小羊皮的味道。

我把火撲滅了,全身不對勁,又冷又想吐。我坐起身,把那本差點被燒掉的書打開來,放在膝蓋上看。那是一本窄欄距的新約聖經,聞起來霉味很重。扉頁上簽著:「此書為凱瑟琳・恩蕭所有」,還有一個二十多年前的日期。

我把書闔起來,拿起另一本來看,再拿下一本,把所有書都翻看過一遍。凱瑟琳的藏書不多,而且破損嚴重,看起來應該常用,儘管用途並不只是閱讀:幾乎每幾頁都有手寫註記,而且至少有一章把所有空白的地方都寫滿了。有些句子沒寫完,有些則像是日記,從不成熟的筆跡看來,應該是孩子寫的。在一個空白頁的頂端(凱瑟琳發現這個空白頁的時候應該很高興),居然畫了一個我們親愛的約瑟夫,雖然只有寥寥幾筆,卻神韻十足,讓我看了大樂。

於是我對這位未曾謀面的凱瑟琳大感興趣,立刻開始解讀她那褪色的散亂字跡。

「這個星期天糟透了!」這是一段的開頭。

我真希望父親還活著。我討厭代替他的興德里!他對希斯克利夫太過分了。希和我一定要反抗……我們今晚已經開始第一步了。

整天都在下大雨,我們不能去教堂,所以約瑟夫一定要在閣樓進行我們的崇拜。興德里和他太太在樓下舒服烤火,我知道他們是不讀聖經的;希斯克利夫、我、和那個愁眉苦臉的農場助手,卻得帶著我們的祈禱書上樓,坐在燕麥袋上,聽約瑟夫講道。我們冷得發抖,喃喃呻吟,希望約瑟夫自己也會冷得受不了,講快一點。一點用也沒有!他足足講了三個小時!我們下樓的時候,哥哥還有臉問:「咦,已經結束啦?」

星期天晚上,我們以前都是可以玩的,只要不要太吵就好;但現在只要不小心笑了一聲,立刻就被叫去角落罰站!「你們忘了家裡還有主人嗎?」我哥那個暴君說,「哪個敢讓我發脾氣,就完蛋了!我堅持你們要好好守規矩,一點聲音也不許出。臭小子,是你發出聲音嗎?法蘭西絲小寶貝,妳過去扯他的頭髮,我聽到他在折手指。」

法蘭西絲用力扯了一下他的頭髮,然後回去坐在她丈夫的懷中;兩個人跟嬰兒一樣親來親去,整個小時都在講些莫名其妙的蠢話,我們覺得好丟臉。

我們躲在櫥櫃下面,盡可能弄出一個舒服的小天地。我把工作圍裙綁在一起,掛起來當作門簾。但這時約瑟夫從羊圈回來,他一把扯下我的門簾,刮了我一巴掌,罵道:

「老爺才下土莫多久,安息日還莫過完,福音還在你們耳邊響呢,你們就開始胡鬧了!真不要臉!你們這兩個壞崽子!坐下看點書,這些書對你們來說夠好了。坐下,為你們的靈魂想想唄!」

約瑟夫一邊說,一邊把書塞給我們,叫我們坐在離火遠遠的角落,靠著微弱的火光來讀書。

我受夠了。我從書背抓起書扔到狗圈中,大叫我討厭好書。希斯克利夫也把他那本踢到狗圈。然後就天下大亂了!

「興德里少爺!」約瑟夫這個自封的牧師大叫起來:「少爺快來!凱西小姐撕了《救恩的頭盔》,希斯克利夫還拿腳踢《引向滅亡的大路》!您竟然讓他們這樣亂來!要是老爺還在,一定會好好揍他們一頓!可惜他不在了!」

興德里從他爐火邊的天堂過來,一手抓領子,一手拉手臂,把我們倆扔進後廚房。約瑟夫在後廚房加油添醋,說什麼「魔王」一定會在我們活著的時候就把我們帶走啦,說完還叫我們一人去一個角落,靜待魔王大駕光臨。

我從架子上摸到這本書和一罐墨水,然後把門稍稍推開,讓光線進來,我就這樣寫了二十分鐘;但希斯克利夫很不耐煩,他說我們應該偷披牛奶女工的斗篷,利用斗篷掩護,去高沼地上好好跑一跑。這提議聽起來很不錯,而且,要是那討厭的老頭進來的話,他可能會以為他的預言成真了。反正我們現在也是又溼又冷,和在雨中也差不多。

****

我猜凱瑟琳真的跑出去了,因為下個句子就另起一個頭了,而且她似乎心情更惡劣了:

我真沒想到,興德里會害我哭成這樣!我頭很痛,痛到我都沒法好好躺在枕頭上了,但我還是要寫。可憐的希!興德里罵他是乞丐,不讓他跟我們平起平坐,以後也不能和我們同桌吃飯,他還說,以後我都不可以和希一起玩,還說如果我們不聽話,就要把希趕出家門。

他還一直怪爸爸(他怎麼敢這樣說?)對希太好,還發誓說他會讓希知道自己的身份地位──

****

我讀著這些模糊的字跡,開始昏昏欲睡。我的眼光從凱瑟琳的字跡飄向印刷字體,讀到一行花體紅字寫的標題:「七十個七次,以及第七十一個七次的第一次──雅比斯・布蘭德罕牧師在吉默屯教堂的講道詞。」我在半睡半醒間,還想著布蘭德罕牧師到底是怎麼寫這篇講道詞的,不知不覺就躺下去睡著了。看,這就是喝了劣質茶和受了壞脾氣的影響!不然我這夜怎會過得如此悲慘恐怖?從我知道什麼叫做悲慘以來,從來沒有像這夜這麼悲慘過。

我開始做夢,但我還知道自己身在何處:我夢到已經是早上了,約瑟夫當嚮導帶我回鶇翔莊園。路上積雪很深,我們掙扎著往前走,約瑟夫一路嘮嘮叨叨,怪我沒有帶一枝手杖,還說沒帶手杖是絕對進不了家門的。他自己揮著一根短棒,一頭包有沉重的金屬,應該是叫做釘頭槌吧,耀武揚威的。

我起先覺得這太荒謬了,我何至於要有這樣的武器,才能進自己家門呢。這時我忽然又有新的想法。我們並不是要回鶇翔莊園,而是要去聽那位有名的雅比斯・布蘭德罕牧師講道,講的就是「七十個七次」。而且不管是罵人的約瑟夫還是我,其實兩人犯的錯都已經超過七十個七次,晉級到第七十一個七次的第一次了,所以我們都要被公開譴責和逐出教區。

我們要到吉默屯教堂,實際上我有兩、三次在散步時經過這個教堂,位於兩個山頭之間的谷地,附近有個沼澤,偏酸的泥炭據說可以讓棄置在那裡的屍體長久不腐。教堂的屋頂還很完整,但牧師年薪僅僅二十鎊,本來的兩個房間也因為牆壁損毀,眼看要變成一個房間了,因此沒有牧師願意來此地,尤其聽說此地民眾寧可讓牧師餓死,也不願從口袋裡掏錢出來給牧師加薪。不過,在我的夢中,布蘭德罕牧師的教堂裡坐滿了認真聽他講道的信眾。我的天啊夢中的喊叫卻是真的:我聽到匆忙的腳步聲往我,「我回來我鬧醒了,讓!這講道還真是非比尋常!他的講道詞分成四百九十個部分,每一部分討論一種不同的罪,而且都相當於一般講道的長度!我實在不知道他從哪裡找來這個多種罪惡可談,他有自己獨特的用語和詮釋,而且看起來每次都要犯不同的罪似乎有其必要。這些罪行都很奇怪,是我從來沒想過的。

我累到不行,整個人委靡不振、猛打呵欠、打瞌睡、又驚醒過來。我對自己又掐又戳,猛揉眼睛,站起來,又坐下去。我還頂頂約瑟夫,要他在牧師講完道的時候叫我一聲。

我被判要聽完所有講道。最後,牧師終於講到「第七十一個七次的第一次」。在那一刻,我忽然心有所感,站起來指責雅比斯・布蘭德罕有罪,而且所有基督徒都不必原諒他。

「先生,」我大聲說,「我坐在這四面牆之內,一次就忍受了您四百九十段的講道,也原諒了您。我拔我自己的頭髮想離開此地,已經有七十個七次了。但您也強迫我坐回我的座位七十個七次,實在很荒謬。第四百九十一次就真的太過份了!同樣受苦的同胞們,攻擊他!把他拉下來,讓他粉身碎骨,讓他的故土都不再認得他!」

在全場一陣靜默之後,布蘭德罕牧師大喊:「你就是那人!你扮鬼臉扮了七十個七次,我也跟我的內心掙扎了七十個七次,看,這就是人性軟弱的地方,是可以寬恕的!但第七十一個七次的第一次又來了!弟兄們!按照最終審判的旨意處決他!讓所有的聖人見證這份榮耀吧!」

此話一出,所有聽道的會眾都舉起他們的手杖湧到我身邊,離我最近又最兇狠的就是約瑟夫;而由於我手邊沒有武器可以自衛,所以我只好伸手去搶約瑟夫的短棒。一片混亂之間,好幾根棒子砸在一起,有人出拳要打我,卻招呼到壁燈上面去了。整個教堂打成一團,當真是弟兄攻擊弟兄,鄰舍攻擊鄰舍。布蘭德罕牧師也不甘寂寞,拼命拍打講道壇,最後終於把我鬧醒了,我還真是鬆了一口氣。

到底是什麼聲音吵成這樣?這場惡夢裡面的布蘭德罕牧師是怎麼來的?原來是強風吹過的時候,一根冷杉的樹枝掃過窗戶,乾毬果碰到窗板發出的聲音。我恍惚聽了一陣子,確認聲音是怎麼來的以後,就翻身又睡著了。然後我又做了一個夢,比前一個還要可怕。

這次,我記得自己躺在橡木廂床裡,清楚聽到一陣一陣的強風,還夾著大雪的聲音。我也聽到那根冷杉樹枝又打在窗板上的聲音。我雖然已經知道聲音是怎麼來的,但實在是太吵了,所以決定要想辦法解決這個問題。我在夢中爬起身來,把窗戶打開。其實那窗子的鉤子是焊到牆壁裡的,窗戶根本不能開;我醒時知道,夢中卻忘記了。

「不管怎樣,我一定要讓它安靜下來!」我邊說邊把手伸出窗外,想要抓住那根討人厭的樹枝。但我沒抓到樹枝,抓到的卻是一隻冰冷的小手!

我嚇得魂飛魄散,趕快要把手抽回來,但那隻小手緊抓著我不放,還聽到一個聲音哀哀哭泣:「讓我進去!讓我進去!」

「你是誰?」我一邊努力掙脫,一邊問。

「凱瑟琳・林頓。」(為什麼我會想到林頓?明明我看到恩蕭的次數是林頓的二十倍?)那聲音抖抖地說:「我回來了,我在沼地迷路了!」

聽到這句話的時候,我隱約看出一個孩子的臉,透過玻璃往裡面看。恐怖讓我狠心起來,我既然沒辦法掙脫,就拖著這隻小手在破窗玻璃邊緣來來回回摩擦,鮮血流下來,浸溼了床單。但她還繼續哭喊:「讓我進去!」也不鬆手,幾乎要把我嚇到發瘋。

「我沒辦法啊!」最後我說。「如果妳要我讓妳進來,妳得先放手啊!」

手指頭果然鬆開了,我從破洞縮手回來,立刻把書本疊得高高的,堵住那個破洞,而且把耳朵塞住,不去聽那哀告的聲音。我塞住耳朵差不多有一刻鐘吧,但我一鬆開手,就聽到哭聲還在!

「走開!」我喊道。「就算妳求我二十年,我也不會讓妳進來的。」

「已經二十年了,」那聲音說,「二十年了。我無家可歸已經二十年了!」

這時從窗外傳來刮窗板的聲音,整疊書也開始移動,好像有人在後面推。我想要跳起來,但全身動彈不得,所以我在恐懼中只好大喊起來。

沒想到我夢中的喊叫卻是真的:我聽到匆忙的腳步聲往這個房間移動,有人用力一把推開房門,廂床上方的窗格子也透進光線。我坐起身來,還不斷發抖,擦著額頭上的冷汗。來人似乎有點猶豫,不知在自言自語什麼。最後,他用一種有點像耳語,似乎不求回答的語氣問道:

「有人在那兒嗎?」

我聽出來那是希斯克利夫的聲音,所以我想還是自首為妙;如果我不吭聲,恐怕他也會進來搜查。所以我就把廂床的滑門推開。我這舉動引發的效果之強烈,恐怕我也很難忘掉。

希斯克利夫穿著短衣和長褲站在門邊,手裡拿著一根蠟燭,燭油不斷往下滴,而他的臉毫無血色,簡直跟他背後的牆壁一樣蒼白。他聽到橡木廂床發出的第一個聲音時,簡直像被閃電擊中一樣:他把蠟燭扔到幾呎遠的地上,而且他太激動了,幾乎沒辦法把蠟燭撿起來。

我看到他膽小成這樣,趕快喊道:「在這裡的是您的客人,」以免讓他更丟臉。「我因為做惡夢的關係,在睡夢裡叫了起來,打擾您了,真是過意不去。」

「噢,該死!洛克伍德先生!你該去下地──」他把蠟燭撿起來,但手還是抖得拿不穩,只好把蠟燭放在椅子上。「是誰帶你來這個房間的?」他緊緊握拳,指甲陷進掌心裡,而且咬牙切齒,臉都變形了。「是誰?我想立刻就把他們攆出去!」

「是府上的傭人琪拉。」我邊說邊下床,站在地板上,快快把衣服穿上。「希斯克利夫先生,您最好把她攆出去,她真的太不應該了。我覺得她只是利用我來證明這裡鬧鬼。對,這裡鬧鬼,到處都是妖魔鬼怪!您不讓人來是對的;睡在這種鬼地方,沒有人會感激您的!」

「你這話是什麼意思?」希斯克利夫問道。「還有你在幹嘛?既然人已經在這裡了,你就好好躺到天亮吧。但拜託你別再發出那麼可怕的聲音:除非有人在砍你的脖子,不然不應該這樣喊的!」

「萬一那小鬼從窗戶跑進來的話,她說不定真的會勒死我呢!」我回嘴道。「我才不要再繼續忍受您這些好客的祖先幽靈了。那個雅比斯・布蘭德罕牧師是您母親那邊的親戚嗎?還有那個小女妖凱瑟琳・林頓?還是恩蕭?不管她叫什麼名字,她一定是調包兒,邪惡的醜妖怪!她說她已經在外面徘徊二十年了:活該,誰叫她要越過陰陽界線,這是她應得的懲罰!」

我話才說出口,就想起睡前在書裡,看到希斯克利夫和凱瑟琳的名字寫在一起。我本來全忘記了,這會兒才忽然想起來。我覺得自己太過莽撞,臉都紅了。但為了假裝沒注意到自己說錯話了,趕快又再加一句:「先生,事實上,我在睡前──」說到這裡,我趕快打住。我本來要說「看了那些舊日記」,但這樣他就會知道我看過那些書和手寫字跡,似乎不太妙;所以我改口說「都在唸那些刻在窗台上的名字。聽起來是很無聊,但我的用意是想幫助我入睡,就像數數字一樣,或是──」

「你怎麼可以對我這樣說話!」希斯克利夫暴怒了。「你──你怎麼敢這樣說話,在我家這樣說話!天啊!他一定是瘋了!」他氣得猛打自己的額頭。

我不知道該對他的話生氣,還是繼續解釋我的夢。但他看起來大受打擊,我有點同情他,所以就繼續說我的夢。我跟他保證我從沒聽人說過「凱瑟琳・林頓」這個名字,但因為唸了很多次的關係,留下了印象,在我無法控制的夢境中就真的成了一個人了。

我還在說著,希斯克利夫慢慢退到廂床後面我看不到的地方,坐了下來。但我從他忽快忽慢的呼吸聲可以聽出來,他的怒火一觸即發,正在努力壓抑。

我已經聽出來他快失控了,但我不想讓他知道,所以我故意很大聲穿衣服梳頭、看錶,還自言自語,說這夜也未免太長了:「還不到三點!我本來還以為六點了呢!這裡時間好像停住了一樣:我們昨晚一定八點就睡了。」

「冬天我們都是九點上床,四點起床。」希斯克利夫接了話,勉強壓下一聲詛咒。而且我從他手臂影子的動作看來,好像他還抹了一滴眼淚。「洛克伍德先生,」他又說,「你可以去我房間。現在下樓太早了,但被你這一鬧,我已經沒法再睡了。」

「我也是,」我回答道。「我就在院子裡散散步,天亮就走,您也不必擔心我會再來叨擾了。不管是在鄉下或是城裡,我這想找人作伴的毛病算是完全給您治好了。一個成熟的人應該知道如何自處,自己跟自己作伴就夠了。」

「跟你作伴還真是愉快!」希斯克利夫咕噥了一句。「拿蠟燭出去吧,隨你要去哪裡都行,我待會就去找你。但別去院子,那些狗都沒上鍊。也別去大廳,朱諾守著呢。哎呀,你只能在樓梯和走道待著了。但快走吧你!我再兩分鐘就來!」

我聽他的話走出房間,但因為不知道狹窄的過道會通到哪裡,只好停在門外,卻意外目睹了希斯克利夫先生奇怪的舉動,簡直像作法一樣,完全不符合他理性的外表。

他爬上床,橇開窗櫺,拉開窗戶時迸出熱淚。

「進來!進來啊!」他哭著說。「凱西,快進來啊。拜託妳進來,再一次就好!噢!我的寶貝!凱西,這次聽我的話吧!總要聽我一次吧!」

但鬼魂就是這樣難以捉摸,這會兒她又不現身了,只有風雪呼呼灌進室內,甚至吹到門外,把我的蠟燭吹熄了。

希斯克利夫的聲音悲苦異常,讓我不忍心去想這整件事有多可笑,於是我抽身走了,有點生氣自己看到這個場面,也有點後悔自己幹嘛說了這個噩夢,讓希斯克利夫如此悲痛。但他為什麼這麼傷心,我實在毫無頭緒。我小心翼翼走下樓,發現自己走到廚房了,爐裡還有餘火,我就把蠟燭重新點亮了。四處悄然,只有一隻斑紋灰貓從熱灰裡爬出來,老大不高興地對我喵了一聲。

火爐前有兩把長椅圍著,我佔了一把,灰大姐爬上另一把,我們倆就這樣一起打瞌睡。後來屋頂上一個暗門開了,一個木梯放了下來,約瑟夫出現了。我猜上面是他的房間。他陰沉地看了一眼我從爐架縫隙中維持的小火,把貓趕下椅子,自己坐下來,開始往一個三吋長的菸斗裡填菸草。我竟然出現在他的小天地,顯然是過於無禮的舉動,所以他也不想招呼我,只是默默地把菸管舉到唇邊,兩手交抱,開始吐菸圈。我讓他好好享受個人時光,沒有出聲。他吐出最後一口菸,重重嘆了一口氣,站起身來,一臉陰沉走了,跟出現的時候一樣陰沉。

下一個來的人腳步比較輕快,我正打算開口道聲「早安」,隨即把嘴巴閉起來;因為哈里頓・恩蕭走往一個角落去找圓鍬或鏟子之類的要鏟雪,一路碰到什麼東西就詛咒什麼,彷彿是他個人特別的禱告儀式一般。他從長椅背後向我瞥了一眼,鼻孔略張,一點也沒有要和我互道早安的意思,和那隻貓一樣不重視禮節。我看他都準備要幹活了,猜想現在應該可以自由活動了,於是我從長椅上站起來,作勢要跟他出去。他看到我的動作,就用圓鍬頂開一個內門,口齒含混地發出一個指令,意思是如果我要離開現在所處之地,就只能往那裡去。

那道門通往大廳,琪拉和希斯克利夫太太已經在裡面了。琪拉用一個巨大的風箱把壁爐裡的炭火燒旺;而希斯克利夫太太跪坐在壁爐前,藉著火光看書。她舉起一隻手擋著強光,看書看得很專心,只有偶爾罵一下琪拉把火花弄到她身上了;或是一隻狗把鼻子湊到她臉上,她得伸手把狗推開。希斯克利夫也在那裡,讓我頗為驚訝。他站在壁爐邊,背對著我,正把可憐的琪拉罵了一頓;她在照料炭火的同時,不時拉起圍裙角拭淚,發出不滿的咕噥聲。

「還有妳這個沒用的——」我走進去的時候,他正轉向媳婦開罵,後面加的是鴨還是羊之類的畜生,但反正我也不會寫出來。「又在玩妳那些廢物了!其他人都努力工作,只有妳,是靠我的善心才有東西吃!把手上的廢物放下!去找點事情來做!我看到妳就心煩,妳真該為此付出代價!聽到沒有,小賤人!」

「我可以放下我手上的廢物,反正你也會逼我,」媳婦把書闔起來,扔在椅子上。「但我才不要做事,就算你把舌頭都罵爛了,我也不做事,我只做我想做的事情!」

希斯克利夫舉起一隻手,他媳婦立刻跳到安全距離之外,顯然早已知道這巴掌的分量。我不想看到這種雞飛狗跳的場面,所以就故作輕快走進去,一副貪圖爐火溫暖的模樣,而且假裝對剛才的衝突一無所知。還好兩個人都還算識趣,希斯克利夫收回了他的拳頭,把手插進口袋;希斯克利夫太太微微一笑,走到遠遠的一個椅子上坐下來,到我離開之前都跟雕像一樣動也不動,算是說到做到。我也沒待太久。主人邀我共進早餐,我拒絕了,一看到曙光,我立刻告辭,外面的空氣自由、清爽、沉寂、冷得像冰一樣。

我還沒走到院子另一頭,希斯克利夫就把我叫住,說要陪我走過高沼地。還好有他陪我走這段路,因為整座山頭已經像一片無際的白色汪洋,浪頭洶湧,完全看不出地表的起伏,許多坑洞已經至少與路面齊高。整座山脊和廢棄的採石坑都和我昨天走來時的印象完全兩樣。昨天我有注意到高沼地沿路每隔六、七碼都立有界石,並刷上石灰,以便在黑暗中作為指引的路標;或是在降大雪的時候,讓行人可以分辨較堅實的路面與路旁深陷的沼地。但現在這些立石已經不見蹤跡,只有偶爾見到一點髒污的痕跡罷了。我常常自以為順著正確的路走,希斯克利夫卻得警告我左轉或右轉才對。

我們一路上幾乎沒怎麼說話。到了鶇翔莊園地界,希斯克利夫就停步了,說我這下子已經不致於走丟了。我們匆匆點頭作別,之後我就只能靠自己往前走了,因為門房小屋沒有人在住。從園林大門到主屋有兩哩路,但我不時在林間迷路,或是誤踏進深達頸部的積雪中,我想我足足走了四哩路才到家。其中的種種苦況,只有身歷其境的人才能體會。我就這樣一路徘徊摸索,進門時正好鐘響十二點,算起來從嘯風山莊到鶇翔莊園正好一個小時走一哩路。

那位跟房子一起租用的管家和她的手下,全都衝出來迎接我,七嘴八舌地說什麼他們已經放棄希望啦,每個人都深信我昨晚已命喪風雪之中,他們正在想該怎麼去找我的遺體。我說他們既然已經看到我平安回來了,就不要再嚷嚷了。我冷到連心臟都快麻痺了,勉強拖著腳步上樓,換上乾衣服後又來回踱步三、四十分鐘,體溫才恢復正常。然後我縮在書房裡,像隻小貓一樣虛弱,甚至覺得爐火過於旺盛,連傭人準備好讓我提神的咖啡也過於熱氣騰騰,有點消受不起呢。

第三章

琪拉領我上樓,一路叫我把蠟燭拿低一點,別讓人看見,也別弄出聲音。她說,她要帶我去休息的那個房間,希斯克利夫先生有一種奇怪的堅持,從來不願讓人住在裡面。

我問她為什麼。她說她也不知道原因,她來這裡不過兩、三年的時間;這家人怪事特別多,她要是好奇的話,就待不下去了。

我受了驚嚇,又累癱了,也沒心思想太多。我把門栓上,看了一下床在哪裡。整個房間的傢俱就是一張椅子、一個衣櫥,和一個龐大的橡木櫃,櫃子靠頂的地方有幾個方窗,跟馬車車窗很像。

我向這個大櫃子走過去,看看內部,發現這原來是一種很特別的...

推薦序

導讀(精彩節錄)

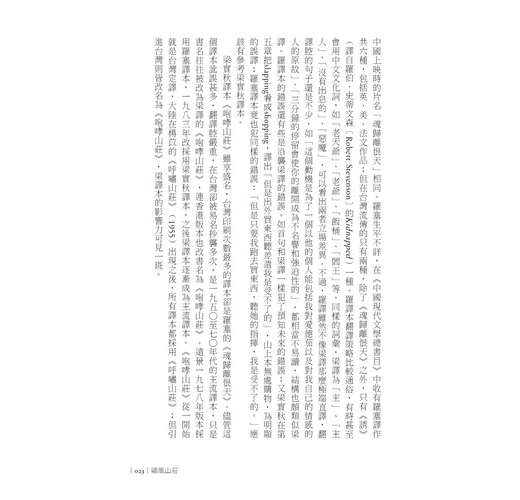

英國十九世紀作家艾蜜莉‧布朗忒(Emily Brontë,1818–1848)唯一一部小說Wuthering Heights(1847),台灣讀者一般以《咆哮山莊》稱之,中國讀者一般以《呼嘯山莊》稱之,本譯注計畫則改以《嘯風山莊》為書名,理由詳見文末的「關於此譯注本的幾點說明」一節。這部小說多次改編成電影,又有各種改寫本,聽過的人應該比看過小說的多。這固然是一般被稱為「文學經典作品」的常態,但《嘯風山莊》因為更常被當作浪漫愛情小說,而讓人忽略了其在結構上和敘事上的驚人成就。作者艾蜜莉・布朗忒的姊姊夏洛特(Charlotte Brontë, 1816–1855)是《簡‧愛》(Jane Eyre)一書的作者,由於《簡‧愛》可說是後來西方羅曼史文類的始祖,也影響到許多讀者對《嘯風山莊》的期待,以為是另一本羅曼史姊妹作。但《嘯風山莊》結構遠比《簡愛》複雜,對愛情的描寫也與一般的羅曼史文類相去甚遠,以浪漫愛情故事來看待,可以說是普遍的誤讀,讓許多讀者錯愕難懂,也因此從出版以來,一直都不如《簡‧愛》暢銷。但隨著文學研究的進展,《嘯風山莊》的成就愈來愈為人所知,衍生作品不絕,已被公認是十九世紀的經典之一,甚至有超越《簡‧愛》之勢。

作品的出版與接受

一八四五年,單獨赴比利時任教的夏洛特,因與教授發生不倫戀而黯然回家,偶然發現妹妹艾蜜莉的詩作。她認為這些詩作十分傑出,值得出版,因此說服妹妹發表。後來三姊妹以男性筆名合出了一本詩選,叫做Poems by Currer, Ellis and Acton Bell,於一八四六年出版。這本詩集銷售極差,但讓三姊妹決心朝職業作家的夢想前進。一年之內,三姐妹就各自完成了一本小說,包括夏洛特的《教授》(Professor),艾蜜莉的《嘯風山莊》和安的《安格涅斯・葛雷》(Agnes Grey)。三姊妹把手稿寄給多家出版社都遭拒絕,最後一家叫做Thomas Cautley Newby的小出版社同意出版《嘯風山莊》和《安格涅斯・葛雷》,但退回了《教授》。夏洛特另起爐灶,開始寫《簡‧愛》,寄給另一家出版公司Messrs Smith, Elder & Co. 沒想到這家出版社非常喜愛《簡‧愛》,積極聯繫,反而比《嘯風山莊》更早出版,在一八四七年十月出版,市場反應熱烈,十二月即再版,而《嘯風山莊》和《安格涅斯・葛雷》卻拖到同年十二月中才初版,且反應平淡,負評不少。一八四七年與一八四八年對《嘯風山莊》的書評,雖有少數批評者承認作者天分,卻有相當多人批評故事過於粗俗、野蠻;人物舉止不端,道德敗壞;大篇幅描寫惡行,最後惡行卻未得到恰當的報應等。「這是一本奇怪的書。……整體來說,這本作品狂野、混亂、不連貫、也不得體。」「這本書把《簡‧愛》所有的缺點都放大一千倍,我們唯一的安慰就是,我們認為這本書將不會有很多人看。」美國的惡評更多,幾近謾罵,如「讀完此書,好像剛從隔離病房出來似的。我們建議讀者去看《簡‧愛》,但把《嘯風山莊》燒了。」「居然有人寫完這本書,而沒有在寫了前幾章的時候就去自殺,真是怪事一件!」「作者Acton似乎耽於想像人性的醜惡,得到病態的滿足。」此時三人仍用男性的筆名發表,批評者並不知作者性別。。一八四八年五月《簡‧愛》三版,三個作家實為一人的傳言甚囂塵上,夏洛特親帶小妹到倫敦與Messrs Smith, Elder的編輯見面,出版社才知她們實為三姐妹。

一八四八年年底,艾蜜莉過世;一八四九年,小妹安也病逝,四個手足僅剩夏洛特一人。一八五○年,Messrs Smith, Elder決定重新出版兩個妹妹的遺作《嘯風山莊》和《安格涅斯・葛雷》,由姐姐夏洛特寫序,並重新編輯,如夏洛特就把《嘯風山莊》原來的兩部合併,改為一到三十四章。由於艾蜜莉的手稿沒有保留下來,一八四七年初版又校對不精,留下許多錯誤,因此後來通行的多是經過夏洛特編輯的一八五○年版本。夏洛特一八五○年的序,針對初版評論中常出現的「怪誕、粗野、土氣、未經雕琢」等向讀者致歉,即使可以視為一種辯護或謙詞,仍可感覺當時氛圍對這部小說並不友善。也有不少書評認為這部小說缺乏明確的道德教訓,令人困惑。連夏洛特自己都說:「我不知道創造出希斯克利夫這樣的角色,是對還是錯;我自己是覺得不太應該。」(一八五○年序)

從小說問世到十九世紀末,一般讀者和學界大多認為《嘯風山莊》不如《簡‧愛》。以一八九九年耶魯文學教授威博‧克羅斯(Wilbur L. Cross)多次再版的《英國小說發展沿革》(Development of the English Novel)(NY: Macmillan)為例,他用了一整節分析夏綠蒂的作品,而只有一次提到艾蜜莉,而且是用來襯托夏綠蒂的創新:他認為《嘯風山莊》還是以美貌過人的凱瑟琳為女主角,並沒有突破浪漫小說的傳統,只有《簡‧愛》敢用外貌不美的女性為主角,是一大突破(頁228)。不過到了二十世紀,姐妹兩部作品開始得到不一樣的評價。一九○五年,威廉‧詹姆斯‧道森(William James Dawson,1854–1928)在《英國小說創作者》(The Maker of English Fiction)一書中,盛讚艾蜜莉的文學成就超越姐姐夏洛特,他說:「我們樂於稱為讀書界的圈子以前不了解這部作品,現在也還不了解。」(頁141)預言《簡‧愛》可能會被遺忘,但《嘯風山莊》會超越夏洛特的所有作品,成為英國不朽的文學(頁143)。一九二五年,英國作家吳爾芙(Virginia Woolf,1882–1941)在《普通讀者》(The Common Reader)一書中,收錄一篇〈「簡‧愛」與「嘯風山莊」〉(9),雖然標題是兩者並列,但她顯然更看重後者:她主張《嘯風山莊》比《簡‧愛》難懂,因為艾蜜莉是比姐姐更傑出的詩人。夏洛特寫她的愛、恨、痛苦,寫得很好看,也許比常人強烈,但畢竟還是一般人的層次;而艾蜜莉已經超越個人的愛恨,寫的是人類與永恆的對抗。一九二六年,吳爾芙夫婦的獨立出版社Hogarth Press出版了查爾斯‧山傑(Charles Percy Sanger)僅二十六頁的小冊子《嘯風山莊的結構》(The Structure of Wuthering Heights),首度深度剖析了小說的縝密結構、事件年表和法律知識,反駁了夏綠蒂所謂的「鄉土氣」、「質樸粗野」等語。

到了一九四八年,英國作家毛姆(William Somerset Maugham,1874–1965)在《世界十大小說家及其代表作》(Great Novelists and Their Novels)一書,就不提《簡‧愛》,只提《嘯風山莊》了。毛姆認為夏洛特「全然不知她的妹妹已寫了一本光耀奪目的作品,她自己的作品如和《嘯風山莊》一比,就黯然無光。所以她還覺得不得不為這本書道歉」(10)。二○○五年,中國小說家王安憶在《小說家的十三堂課》中討論了八部傑出的小說,其中也是有《嘯風山莊》而無《簡‧愛》。她說:「愛情故事多得不得了,可是真正使我們感動的,使我們在愛情之上看到神靈之境的,實在不可多得,而《呼嘯山莊》(本文以《嘯風山莊》稱之)是一個。」(頁171)

因此《嘯風山莊》雖在初版時受到猛烈的抨擊,但二十世紀初開始有越來越多的知音,現在已可稱為英國經典文學而無人反對了。百餘年來研究者眾,已經從諸多角度分析過這篇作品,如討論其歌德小說元素、愛爾蘭鬼怪傳說和蘇格蘭歌謠、約瑟夫和其他僕人的方言、自然景物的象徵意義、從後殖民角度和奴隸買賣談希斯克利夫的身分、從女性主義角度談女性不能繼承財產的後果等等。

導讀(精彩節錄)

英國十九世紀作家艾蜜莉‧布朗忒(Emily Brontë,1818–1848)唯一一部小說Wuthering Heights(1847),台灣讀者一般以《咆哮山莊》稱之,中國讀者一般以《呼嘯山莊》稱之,本譯注計畫則改以《嘯風山莊》為書名,理由詳見文末的「關於此譯注本的幾點說明」一節。這部小說多次改編成電影,又有各種改寫本,聽過的人應該比看過小說的多。這固然是一般被稱為「文學經典作品」的常態,但《嘯風山莊》因為更常被當作浪漫愛情小說,而讓人忽略了其在結構上和敘事上的驚人成就。作者艾蜜莉・布朗忒的姊姊夏洛特(Charlotte Bront...

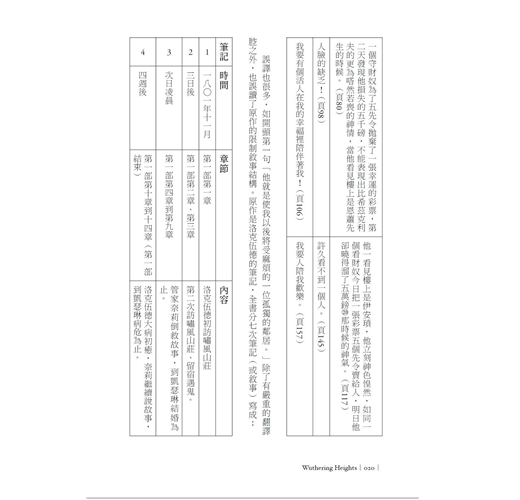

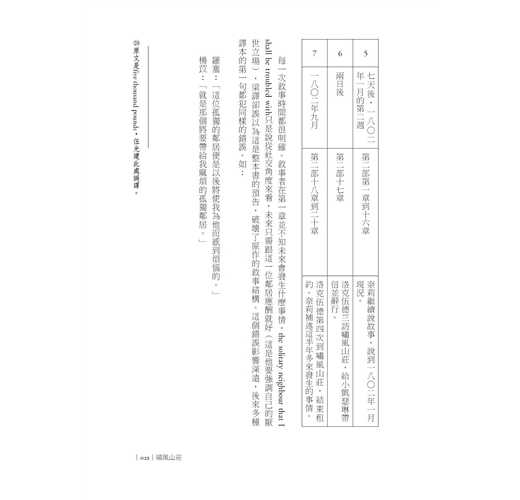

目錄

導讀序

嘯風山莊

第一部

第二部

作品解析

附錄一:一八五○年夏洛特編輯序

附錄二:艾蜜莉‧布朗忒年表

導讀序

嘯風山莊

第一部

第二部

作品解析

附錄一:一八五○年夏洛特編輯序

附錄二:艾蜜莉‧布朗忒年表

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。