名人推薦:

【導讀】

導演的話

逢時

在長達兩年的製作期,大家曾腦力激盪過片名的不同可能性。這中間有出自鄭問作品的《深邃美麗的亞細亞》、《百年後的英雄》;有從屈原《天問》衍伸出來的《路遠流沙》等。其中一個曾經在內部被討論最久的版本,則是《我行其野》。

我行其野,字面有「我行走於荒野」之意,背後有掉書袋的《詩經》出處。荒野遍佈險荊惡草,「我」為尋求邦家,但往前往後均不得,孤單寂寥。還有一位同事將「野」化為形容詞,字面便成為「我撒野」。嗯,滿鄭問的。

最後《我行其野》因為種種這樣那樣的原因便沒有被採用,但卻成為這趟攝製旅程一個很重要的問題:「我」是誰?「其」是誰?誰在看片?誰在說故事?

***

2017年10月初,距離鄭問離世約半年,王師打電話給我,問我有沒有聽過鄭問。那個時間點剛跟牽猴子整合行銷合作完《擬音》的上映發行,過程順利愉快。乍聽鄭問,是個很陌生的名字,王師立馬寄了一批漫畫給我。《東周英雄傳》和《刺客列傳》先讀,歷史的悲壯感加上精細的畫工,翻閱時竟會不知不覺濕了眼眶;再讀《深邃美麗的亞細亞》,自詡看了不少日本怪奇漫畫的我,竟看到了生平所見最怪的一套漫畫!到底是什麼樣的創作者,會畫出這樣的東西?我怎會不知台灣有這樣的創作者?被作品吸引,進而對其人產生好奇。稍微一查,哇,他的人生跌宕起伏,創作經歷更橫跨日本、香港、中國大陸。這片子一旦接下,看來會是熱鬧奔波的兩年。

因為鄭問開始只是一個名字,不熟悉也不了解他是怎樣的人,但看漫畫的過程中,腦中關於主題與拍攝的小點子,便波波波冒了出來。一是視覺。《擬音》談的是電影聲音,若這次透過鄭問談視覺呢?畫作、攝影機,與紀錄片之間,可以交織出多少複雜的論述與可能性。二是動畫。

紀錄片常因為製作預算限制,難得可以嘗試動畫,若將鄭問的作品化為動畫,會是怎麼樣?如何與動畫團隊工作?流程與創意為何?三是團隊合作。相較於《擬音》的獨立製片和單打獨鬥,這次有機會專心做好導演的事嗎?可以跟很多有創意的人才合作嗎?第四,或許也是最有挑戰的一點,傳主已經過世。還沒有拍過傳主不在的紀錄片呢。已逝,代表「現在」無法自我發聲、無法自我辯解、釋疑。喑啞與靜默,不在場的缺席。那紀錄片塑造出來的鄭問,真的是鄭問嗎?什麼是真實?

前後與王師談過多次,也與股東、鄭問家屬見面,確定合作後,因應2018年6月開幕的《鄭問故宮大展》,大概只有不到一個月的時間便得籌組團隊開拍了。找來相識已久卻未曾合作過的製片人如雲,在台灣尋訪操作過上千萬預算規模紀錄片、同時又有動畫經驗的製片人,實屬不易;製片統籌靜婷是合作過《無岸之河》與《擬音》的老戰友,溝通與默契俱足;佳蓁(Echo)則是在拍攝一個月後,發現人手嚴重不足,因緣際會加入的導演組重要戰力。風風火火,4月初開鏡當天竟從鄭問原畫開始,只因這批手稿拍完就得立刻送裱進故宮。與攝影指導韓哥相識超過十年,一路從《他們在島嶼寫作》合作到現在,還記得他第一次見識到鄭問真跡,在現場就對我說,我有一個目標:我們來讓觀眾目不暇給。

目不暇給。一如鄭問畫作給人的震撼與繽紛,眼睛前的繁花盛開、視覺上的華麗流轉。攝影機下構築的世界,與鄭問畫作剪接在一起,韓哥自期不能丟臉。但我都還沒完全搞懂這上百幅作品對應到哪些漫畫,就得立刻決定拍法。5月,裱框、阿鼻劍大型雕像製作、展場布置、鄭問手作雕像掃描等布展過程;6月開展,大批重要人物來台;同時,如雲引介的研究員銘崧開始幫忙田野與蒐集資料;我則得趕緊將第一版劇本寫出來。在風風火火的背後,更期許要靜下心來——這是一部怎樣的電影?

傳記紀錄片除了傳主本人,還可從哪裡入手?他人訪談(記憶)、歷史影片、照片、作品……但資料再多種種,還是間接、二手。從地方包圍中央,那核心在哪裡?尤其記憶如此不可靠,總有可能隨著時間被美化、修飾;加上每個人的表達方式、語言能力、面對鏡頭時的顧慮——核心若是鄭問的創作真實,則真實是否如此飄渺虛無、無法掌握?——「鄭問在場」的想法應運而生:他遊走觀看我們的拍攝,觀眾觀看他遊走(甚至電影院內是否還有他觀看觀眾觀看他遊走觀看我們的拍攝?)。一層又一層的後設,會否讓觀眾也將視野與想像拉至一個更高層的位置?並,「鄭問」必得是動畫,而且是很虛的動畫。電影是虛,動畫更虛,動畫貼實景,虛實何辨,反反能否得正?

雖設想如此,但也沒有多少時間檢視再檢視;第一次製作動畫,也不知效果如何,只能盡力為之。起心動念,團隊便運轉起來了。

***

8月,終於開始了第一次的正式採訪拍攝。還記得那天下著大雷雨,劇組租車下台中拜訪鄭問的高中同學陳世豐先生。而從那天開始,接下來五十幾位受訪者,便像鄭問一路為我們撒下的麵包屑,指引我們循跡向前,你跟著越走越深——因為沒有一本傳記、沒有一篇報導,可以涵蓋他整個人生,總是有許多疑問、許多空白;沒有一個人知道他完整的所有面向,因為他有十幾年隻身離家在外;他受訪的資料影片更是鳳毛麟爪——這是我第一次必得靠自己的雙腳,去問、去打聽、飛去世界各地找答案。

製作費嚴峻,不敢貿然帶著一眾團隊出國瞎拍。炎炎夏日裡,我和翻譯╱製片克柔先跑了一趟日本預訪加勘景。還記得東京飆至攝氏40度高溫,我們第一次朝聖講談社、找到鄭問當年在小金井的住處、常與編輯交稿的Danny’s餐廳、造訪武藏野美術大學美術社,甚至尋跡至當時鄭問兒子們讀的中華小學校。

香港則幸運有多年好友鼎力相助。資深影人陳智芬(Sammi)、梁麗敏(Yuki)幫忙邀訪、勘景與安排拍攝。Yuki甚至一個一個先幫我預訪、再打成文字稿寄到台灣來。有了這些第一手的資料,便可以規劃實際的拍攝內容。扎實的計畫讓我們可以在短短不到一個禮拜內拍攝完香港段落。沒有她們兩位的協助,這是不可能的任務。還記得2018年劇組在香港過的中秋節,收工吃完晚餐,都已近晚上十點了,大家在香港街頭舉目指月,拖著疲累卻興奮的身軀回到旅館。當時天上的月亮,又大又圓,完全沒有想到只要再晚一年,這樣的景象可能就成幻影。

踽踽而行,我們就像被丟置在一張巨幅拼圖裡,啣取各色時空碎片。還看不清全貌。

從台灣出發,到日本、香港、北京、珠海,每個階段你總會有一個預設,但實地走訪後總是可以推翻你的預設,你從他/她/他/她口中聽到了不同面向的鄭問。我們知道的大多是鄭問遠征異鄉的輝煌、技壓群雄的風光。但盛名背後,是他體力與創意的烈火燃燒、他的好勝與倔強、他的千嘗萬試、他的艱苦卓絕、他的好學勤讀,以及時刻將自己逼到極致;盛名底下的小縫隙中,還躲藏著各式各樣細微的情緒——壓抑、疑懼、沮喪、虛懷、狂烈、欲求而不得——這些是每個創作者都有過的私密時刻,於外卻不一定看得到。於外,鄭問心中的英雄是堅持、有道理、有禮貌。在每個他露臉的公開影像紀錄中,你果真看到一位謙虛有禮的漫畫家,那是他要求自己的理想典範,卻何嘗不是一個枷鎖?諸多看似背反的、矛盾的東西,集合在一位創作者身上,卻又如此真誠。戴著腳鐐跳舞,他在枷鎖箝制下還是如此勇敢奮力、挑戰極限,要創造出讓人會怕的東西。越壓抑越刺激他,不能停下;向前、向前、向前走。不要回頭——那是每個創作者看了都會動容的態度,因為我們都想做,卻不一定做得到。

越走越深,訪談完常常非常難過。我很猶豫,孰真孰假?要呈現多少?

到底什麼是真實?

細田守動畫作品《怪物的孩子》中,主角九太對師父熊徹指導的劍法總是抓不到要領,某日驚鴻一瞥,彷彿過世的母親現身提示:「把自己變成他」。九太自此開始一舉一動仿效熊徹。朝夕相處,假以時日,九太竟在不知不覺間掌握師父的慣性與動作,甚至能預先看出他下一步的出拳與攻擊位置。

把自己變成他。但誰能完全變成另一個人呢?只能用笨方法揣想逼近——我們去他常去的美術社,買他愛用的紅豆筆;看他看的書,看原典,《東周列國志》、《史記》、《天問》;鄭太太帶我們去吃他常吃的炸醬麵,指認他常去的理髮廳,前往他溪釣夜遊的虎寮潭;走他走過的路線,自北京搭夜車臥鋪抵珠海、從澳門轉機、或自珠海搭船至香港;他用壓克力顏料畫畫,我們也買來嘗試;他用手掌手指牙刷創作,也把自己跟色彩和成一團,想體會畫到歌唱純粹的快樂——日夜浸泡在鄭問裡。除了多線訪談之外,在那些他曾經駐足凝視的場景,想像他腦中的曾經:於講談社大樓的落地窗前俯瞰東京市街,他可曾想過自己會對日本漫畫家打開不同刺激?在香港幻詠的維多利亞港邊,他是否期待著《大霹靂》為自己再創新局?在北京好不容易找到販賣檳榔的攤商,他是否想念著台灣?在頤和園的昆明湖畔,他可曾預想得到,《鐵血三國志》最終會變為一則遺憾的神話?

方法雖笨,而在這拼圖的過程中,鄭問好似真的變得越來越立體,越來越與我們靠近。越來越,「真實」。

「對紀錄者來說,與報導對象互動決定了一切。彼此是否有強烈的共感或者反感,不管是哪一種,只要紀錄者沒有建立與報導對象之間不可或缺的心靈關係,攝影機就完全沒有發揮的餘地。」1970年,中平卓馬寫下〈紀錄片今日的課題〉。而這「共感」延續到整個劇組。

說來或許奇怪,但籌備期間,我們還滿常在辦公室問他問題——比如說,鄭老師呀,某某說的這段時間和某某說的那段時間兜不攏,哪個時間點才是對的呢?鄭老師呀,這尊雕像你到底捏的是哪個角色呀?我們查了好多本漫畫都查不到啊;鄭老師,11月底日本會不會楓紅?北京今年會不會下雪?我們的機票該排在何時比較好哩?——這很微妙也很奇幻,他並「不在」;而也正是因為他不在,所以是一種單向的、明知得不到回答的叩問;既不會被肯定,卻也不會被否定。與之前的紀錄片經驗比起來,竟然莫名地令我們安心。像是守護神。而時間久了,「他」的形象越來越鮮明,但同時有另一個層面卻更加清晰地知曉,他是我們這兩年來最大的幻象。透過受訪者與諸多資料構築他的面貌,如同他創造的人物,在畫紙上一筆一筆添水加墨,人物卻終究僅存在於平面上。所以到底是什麼,讓人物從電影銀幕中活脫脫地跳將出來,留下不可磨滅的深刻印象?

我行其野,是鄭問走在他心相的曠野,抑或其實是「我」(自以為)走在鄭問的荒原?竟發現,這些「問」、問「他是誰」的過程,更多地其實都是反向地在問自己。「我」,到底是誰?「我」看到什麼感受到什麼,「我」要做什麼選擇、下什麼決定?

***

思考同時,攝製期程如同雪球滾動不會停下。12月跟Echo兩人去大陸勘景預訪後,心裡大概有個底。中國十年,鄭問雖然在遊戲創作上受挫,但帶著一群剛畢業的年輕人,他情感與畫藝上都有了延續、投射與寄託。我隱隱感覺「情感」這件事或許正是鄭問創作的核心——若無情,不會認真、不會投入到流血拼命;若無情,不會壓抑,也不會受傷。真正的他是否被分裂為碎片,散聚在每個作品裡、每幅畫中、每個角色下?抓住核心之後,前面什麼視覺藝術、技法、後設的命題,感覺通通都不重要了;受訪人數眾多,誰記得誰是誰誰說過什麼也都不重要了,他們都是每個階段的「他者」——這或許是我第一次在紀錄片上無可迴避,得直直面對傳主,我想呈現他身為「人」的樣貌,他的起落、孤寂、壓抑、驕傲,時不我予。

但他卻是生命的鬥士、是勇者。每個階段不論好壞成敗,他總是認認真真地面對。更甚,世俗的成功與失敗,怎麼估計怎麼衡量呢?人生究竟是什麼?到了剪接期,我竟感覺過去所學的電影理論、概念、經驗、技巧,這次好像都不適用了。或說,不重要了。你像是硬生生地重新被敲碎打破,再靠自己的力量去拼湊思索,什麼是電影、什麼是好電影。循跡蒐集滿袋的麵包屑,終點是璀璨甜美卻虛空的糖果屋、古詩經中的惡草荒原,還是,鄭問到底想要帶我去哪裡?一個人一遍又一遍地重讀所有聽打稿、看拍攝素材、書寫編織剪接腳本,竟發現,這會不會是一部講生命的電影?沒有終點,也沒有矛盾與背離,宛若擁有不同切面的多稜寶石,當那切面極細、再細地究探下去,就會變為一個圓了。終點就是起點,起點就是終點。

所以,同他一般認真地哭、享受著笑吧;好好地恨、專注地愛吧。生命的深刻只有全心全意投入的人才能體會,然後等熱情悲喜情緒都散去後、濾過渣滓後,仍然靜靜地,知道自己在何處、知道什麼事是重要的。如同看盡千帆皆過、哭笑盡蛻,大千世界依舊有情有愛。What a wonderful world。

而這才是真正的、完整的「逢時」——所有的安排,都是最完美的安排;因為這些種種高低起伏、聚散離合,鄭問才是鄭問。

***

或許電影創作者都只是篩子,過濾折射出「故事」。在各自人生的不同階段,成為說不同故事的人;尋找那非黑非白的灰,中間,in between,用電影的形式,傳達「重要的事」——但到底什麼是重要的?每一部作品我都在問自己這個問題,而總會有不同的答案。

說來或許悲觀,但參與了這麼多人物紀錄片,我卻發現,沒有任何一個人能真正了解另一個人,因為你從來沒見過他獨處的時候,你更無從去翻掀他最私隱的內心。甚至,即使本人現身說法了、即使你覺得捕捉到了某刻面對攝影機鬆懈的迴光,但很多時候那些流動的念頭也或許都「不是真的」。電影說到底,還是投影機打在白布上的光影響聲。宛若一面鏡子,它映照出作者,誠不誠實,一覽無遺;它映照出觀眾,因為銀幕上的聲光而哭而笑。它映照出每個人的慾望,它映照出美與良善。看見鄭問的故事,其實看到的都是自己。

但有時幻象比真實更真實。當「我」是真實的,世界就是真實的。在暗室觀影當下的眼淚與微笑、心疼與激昂,任何一個微小的情緒感知都如此個人、如此專屬,是鏡映自我的私密時空。而電影就是電影,如同鄭問就是鄭問,沒有別人,也無從比較。獨一無二且專注,像每個「我」、每個「你」。

何其有幸,在人生的這個時間點遇上鄭問;何其有幸,能與一眾誠摯、有才、投入的團隊合作;何其有幸,在疫情大浪席捲世界之前,還得以飛旅各地拍攝;何其有幸,兩年來可以專注思考電影事。這樣感恩的心是鄭問帶給我的,而我想帶給劇組、受訪者,以及現在的每個你。我們所有人的相遇,也是逢時。

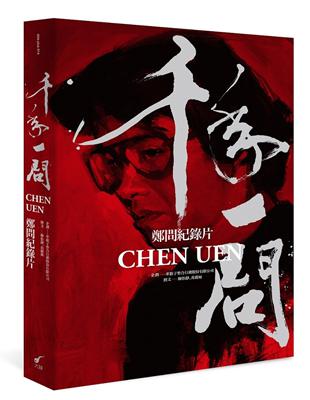

《千年一問》導演

王婉柔2020/06/23