認識台灣原住民族,不可不讀的人文經典

台灣人類學先驅巨作 ╳ 台灣古道研究權威譯註

伊能嘉矩──

對台灣的貢獻,不僅反映在輝煌鉅著,

入山實地調查、鍥而不舍的精神與做法,堪稱典範。

「日記所呈現的,是超過我們所能想像範圍的居住環境,是自古以來與文明隔離的各族群的原始面貌。」──楊南郡 伊能嘉矩在台灣任職的十年期間,從繁華的府城到荒涼的山區,從漢人的歷史遺蹟到原住民的偏僻部落,處處看得到他的踏查足跡。本書為他歷次踏查途中撰寫的私人日記,包括全島教育巡查期間的逐日見聞,以及歸國後舊地重遊的記事。書中披露跋山涉水的艱辛、險遭殺身之禍的始末、病倒異鄉客棧的辛酸,乃至重遊台灣的喜悅。本書由譯註者楊南郡先生根據日記手稿原件,參照其他文獻譯註成書。

【典藏推薦】

徐如林(自然文學作家、知名古道探勘及登山學者)

陳耀昌(醫師、台灣史小說作家)

陳偉智(中央研究院台灣史研究所助研究員)

孫大川(前監察院副院長、台大及政大台文所兼任副教授)

夏曼.藍波安(海洋文學家)

雪羊(知名登山部落客)

蕭宇辰(「臺灣吧」、「故事 StoryStudio」共同創辦人)

洪敏麟(台灣文史學者)

張炎憲(台灣史學者)

吳密察(國立故宮博物院院長)

伊能邦彥(伊能嘉矩曾孫)

「我寫的書就是我的紀念物。」在楊南郡老師故世五週年時,遠流出版公司用「典藏紀念版」的方式再度出版這套書,讓楊南郡老師能夠繼續活在讀者的心中。

──徐如林(自然文學作家、知名古道探勘及登山學者)

楊老師的書代表了「台灣學」,不會因時間而褪色;就好像「楊南郡」三字,代表了「台灣魂」,將永遠長存在台灣人的心中。

──陳耀昌(醫師、台灣史小說作家)

楊南郡老師豐富的譯註……我認為這是原來文本以外的重要參考資料,也像是楊南郡老師與伊能嘉矩、鳥居龍藏、森丑之助的對話。

──陳偉智(中央研究院台灣史研究所助研究員)

感謝楊南郡先生,他用手、用腳翻譯、訂正、註釋、消化了調查時代所留下來的資產。……他用再踏查的堅實證據,告訴我們中央山脈並不是沉默不語的,台灣的文化和歷史也不是漢人的獨白!

──孫大川(前監察院副院長、台大及政大台文所兼任副教授)

楊南郡先生就像一位孤寂的航海家,在廣袤無邊際的太平洋海上牽著他的夫人徐如林女士,尋覓北極星照明的那座港澳登岸。沒有楊南郡先生用生命譜曲,【台灣調查時代】系列鉅著,就不可能像宇宙上天空的眼睛,襯托出夜空深深的奧妙。

──夏曼.藍波安(海洋文學家)

楊南郡老師不僅賦予登山深邃的文化意涵,讓珍貴史料跨越語言藩籬重見天日,更讓後世得以跟著偉大學者們的踏查足跡,依循故道找回台灣的根與山岳的魂,開啟台灣文化的耀眼新章。

──雪羊(知名登山部落客)

可勝任本日記之中譯者,必須是對台灣史學有造詣且精通中日文能力外,尚需對日記主人有深切認識者……南郡先生可說是上乘之選。

——洪敏麟(台灣文史學者)

楊南郡先生熱情洋溢,充滿生命力,這本中譯本不僅是他生命中的里程碑,更是台灣學術史研究的重要作品。

——張炎憲(台灣史學者)

伊能嘉矩以博蒐文字資料配合現地踏查成為台灣研究的先驅者,其研究成果體系博大,具有金字塔般的意義。透過《台灣踏查日記》,我們可以清楚看到這位台灣研究巨擘的學問方法和治學態度。

——吳密察(國立故宮博物院院長)

先祖伊能嘉矩的事蹟……能讓更多的台灣人了解是一件非常可喜的事。

——伊能邦彥(伊能嘉矩曾孫,摘自伊能邦彥寫給譯註者的信件)

【系列特色】

●台灣南島文化探源與田野調查的珍貴文獻史料

日治時期的人類學家與博物學者──鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助,數度來到台灣,調查研究台灣原住民族,開啟台灣田野調查的先路,留下珍貴且浩繁的報告、資料與圖像紀錄,保存著各族群豐富多樣的文化原型。不僅是認識台灣原住民族不可不讀的文化寶庫,也是早期台灣高山聚落的地理學、植物學、人類學、社會學的重要文獻史料。

●台灣高山遺址與文史調查先行者──楊南郡先生最權威、完整譯註

楊南郡先生是台灣登山界的傳奇人物,是攀登台灣百岳風潮的開拓者之一,在諸多登山行旅者和古道探險家之中,他也是看見原住民部落與古道遺跡文化價值的第一人。他從鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助的報告及著作當中,精選出跟台灣相關的部分譯為中文,並且透過綿密的田野踏查,將史料一一印證後詳盡譯註,補充大量的註解與圖片,完成【台灣調查時代】系列,讓珍貴史料得以出土重現。

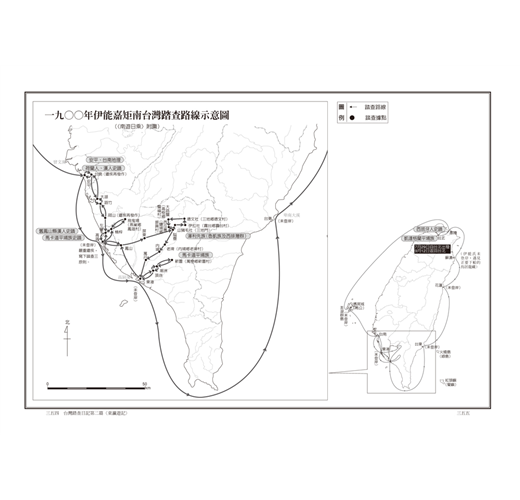

對於楊南郡先生的譯註,日本學者於笠原政治給予高度肯定:「每一本譯註卷首都刊載經過嚴謹考證的人物誌、勘查足跡以及學術業績等,並於譯文中詳盡標示注解、探險調查路線圖、年譜及著作目錄等,是楊南郡以其深厚的日文底子,再加上其多年登山、古道調査以及採訪原住民等所培養的廣博知識,作為譯作整體極厚實的基礎,才有這獨樹一格的譯作出版。」

●深入理解台灣豐富多元的異質文化,促進族群之間的了解及尊重

已故人類學家及民族學者劉斌雄先生在【台灣調查時代】總序〈台灣的田野是無盡的寶藏〉文中指出,台灣能保存許多異質性極高的文化或族群,是拜其高山林立、地理複雜所賜,就像海洋需要有洋流的匯集才有豐富的魚群,台灣在異文化的錯綜交織下,正是難得的大漁場。【台灣調查時代】不僅保存了台灣原住民的社會文化、地理生態和價值觀,透過「他者」(日本學者)的眼光和書寫,也呈現出不同文化視角的碰撞,可增進族群之間的了解及尊重。

●認識台灣原住民文化,同時認識三位「影響台灣的日本人」

【台灣調查時代】系列每本書的卷首,都有楊南郡先生撰文的〈學術探險家〉鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助的小傳,深入描述「台灣調查三傑」的生平事蹟、學術貢獻、研究精神和勘查路線等,可作為年輕學者和文史工作者的學習典範。而從歷史角度來看,鳥居龍藏等人類學三傑,也足為台灣歷史重要的一部分。

作者簡介:

伊能嘉矩(1867-1925)

日本岩手縣遠野市人。早年就讀岩手縣師範學校,因抗爭風波遭校方退學後,即自修苦讀,卓然自立。一八九五年底自願前往甫收歸日本版圖的台灣,矢志從事原住民教育工作。

在台期間,歷任總督府雇員、山地事務調查員、囑託等職,利用公私之便,從事台灣研究,早期以台灣北部平埔族原住民為研究對象,一八九七年五月起開始一百九十二天的全島視察旅行,其後又多次進行局部的調查旅行,在此期間跋山涉水,歷經種種艱難危險,獲得豐富詳實的田野資料,使得伊能氏成為台灣族群研究的開創者。一九○六年,辭職返鄉後,仍孜孜於台灣及故鄉遠野的鄉土研究。一九二五年,由於早年在台踏查所感染的瘧疾復發,不幸以五十九歲英年逝世。

伊能氏一生著作等身,與台灣相關著作計有《台灣文化志》、《台灣蕃政志》、《台灣蕃人事情復命書》、《台灣年表》、《領台十年史》等十餘種;其他相關論文粗估約有七百餘篇,散見於當時報刊、雜誌之中,被學界尊崇為開展「台灣學」的先驅。

譯者簡介:

楊南郡(1931-2016)

台灣省台南縣人,一九五五年畢業於台大外文系。曾擔任英文教師、外國駐台機構職員。在工作之餘,從事登山、台灣南島諸語族文化、古道、遺址探勘研究,長達五十年之久,為國內最富盛名的登山前輩暨古道、原住民調查專家。一九七六年即完成台灣百岳的攀登目標,並開拓許多新的登山路線,是台灣登山運動的先驅。

其文筆流暢自然,博聞強記,考證精微,無論調查報告或創作譯述,均獲各界高度評價,曾榮獲吳三連獎文學獎、中國時報文學獎、金鼎獎、順益基金會個人成就獎、省文獻會傑出文獻工作獎、教育部原住民譯著甲等獎等,並於二○一○年獲國立東華大學頒贈名譽博士學位、二○一一年獲選為國立台灣大學傑出校友。二○一六年過世,獲頒總統褒揚令,原住民族委員會追頒「一等原住民族專業獎章」。

著作包括:《台灣百年前的足跡》、《尋找月亮的腳印》、《浸水營古道》、《與子偕行》、《合歡越嶺道》、《能高越嶺道穿越時空之旅》(以上三書與徐如林合著)等。

譯註有:《探險台灣》、《平埔族調查旅行》、《台灣踏查日記(上、下冊)》、《生蕃行腳》、《鳥居龍藏》、《鹿野忠雄》、《台灣百年花火》、《台灣百年曙光》、《台灣原住民系統所屬之研究》、《山、雲與蕃人》、《東南亞細亞先史學民族學研究(上、下册)》等。

各界推薦

名人推薦:

【系列推薦】

我寫的書就是我的紀念物

徐如林(自然文學作家、知名古道探勘及登山學者)

時光飛逝,轉眼間楊南郡老師過世已經五年了。

遠流出版公司準備重新出版二十五年前楊南郡老師譯註的【台灣調查時代】系列,我想這是最好的紀念方式。因為楊老師在住進安寧病房後,就有好幾個人委婉地問他:「是否可以為他在台南故鄉設置『楊南郡紀念館』?或者把哪一座山、哪一條路改用他的名字來紀念他?」

楊老師說:「我寫的書就是我的紀念物,只要有人還在看這些書,還能從書中得到一點感動、一點幫助,我就永遠還活著。」

六○年代,楊南郡老師在登百岳的過程中,曾經參考日本時代台灣山岳會的登山報告。一九七六年六月底,他完成台灣百岳攀登後,決定開始踏查台灣的古道與部落遺址,於是更大量地接觸了日治時代的山地文獻。

當時,這些資料還在控管中,借閱的難度很高,少數能拿到文獻的學者,就藉此以「翻譯代替著作」的方式,將日本時代的調查成果據為己有。

楊南郡老師非常鄙視這種行為,因此當他看到有用的資料時,很自然地就翻譯出來,提供給有需要的登山界人士和學生參考。養成這樣的習慣後,他用來抄寫、翻譯、註解的筆記本就愈積愈多。

一九八九年底,楊老師從職場退休後,有更多的時間閱讀自己喜歡的書籍。那時原本深鎖在台灣圖書館的日本時代文書,也開放給大眾閱覽。面對成排成列的書架,先看哪些呢?思考了一下,他決定從最初、最原始的報告開始。

日治時代初期,人類學家鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助以探險家的精神,深入台灣原住民部落,為當時台灣少為人知的山域留下最原汁原味的紀錄。那些未曾被文明汙染過的純粹,是人類學的瑰寶,更是台灣最珍貴的寶藏。

原本的戒嚴時代,在圖書館閱覽日本書刊時,只能快速潦草地抄下重點片段。現在能夠一一影印下來,帶回家仔細閱讀。然而他竟然就把這些文章一字不漏地翻譯註解出來!

「翻譯是最深刻的閱讀。」楊老師說:「因為要翻譯,我必須思考作者的原意,使我能夠更深入文字背後的內涵。」

那麼,為什麼要加上註解?「因為我的記憶力不好,這些瞬間的領悟或查證到的資料,是寫給自己看的。」

就這樣日復一日的翻譯註解、踏查古道、部落遺址、訪問耆老、反覆求證……十年之後,竟然累積成五本深受大家讚譽的【台灣調查時代】系列。

原本楊南郡老師只是做自己喜歡做的事,沒想到能夠讓大家得到很大的助益,年輕學者可以獲得百年前的調查成果,並以此為基礎進行自己的研究。更重要的是,體悟前輩們認真踏實的學術研究精神。

不只台灣的讀者受到這一系列書籍的好處,已經被稱為「台灣調查三傑」的鳥居龍藏、伊能嘉矩和森丑之助,他們本身與後代親屬也獲得了莫大的安慰與榮耀。

森丑之助的曾孫森雅文曾說:「以前我們家族都避談森丑之助,大家都以為他的自殺是家族的恥辱,幸虧楊先生對曾祖父的研究和翻譯他的作品,讓大家,特別是我們家族,體認到森丑之助原來是這麼偉大的一個人。」

《生蕃行腳》這本書的最前面,楊南郡老師爬梳了當時所有的報導與森氏自己的作品,寫出了四萬字的森丑之助傳記〈學術探險家森丑之助〉,被宋文薰老師譽為最嚴謹與完整的森丑之助研究。之後,兩位日本學者將這篇專文翻譯為日文,以《幻の人類學者森丑之助》為書名出版,大受讚譽。

一九九五年是伊能嘉矩渡台一百週年,他的故鄉日本遠野市特別舉辦了學術研討會,主要的研討基礎就是《平埔族調查旅行》、《台灣踏查日記(上、下)》這三本書,楊南郡老師也被邀請到場,針對伊能嘉矩的台灣調查足跡發表演講,他的鄉親們個個感動到淚流滿面。

《探險台灣》的作者鳥居龍藏只留下一個兒子,已經高齡八十二歲的鳥居龍次郎。當時擔任「德島縣鳥居龍藏博士紀念博物館」館長的龍次郎,特別邀請楊南郡老師到博物館參觀,並以豪華的會席料理招待。楊南郡老師入座後,白髮蒼蒼的鳥居龍次郎先生竟以最高敬禮的「土下座」叩首。

楊南郡慌忙地從座位跳起來扶他,問說:「何以向我行如此大禮?」龍次郎正色地說:「先生不辭勞苦,追隨先父的足跡深入高山部落,翻譯註解先父的文章,彰顯先父的名聲。小生感激莫名,何止是一個大禮所能表達?」

這一次,在楊南郡老師故世五週年時,遠流出版公司用「典藏紀念版」的方式再度出版這幾本書,讓楊南郡老師能夠繼續活在讀者的心中。

我終於能夠體會鳥居龍次郎的感動和感謝了。

「台灣學」與「台灣魂」

陳耀昌(醫師、台灣史小說作家)

遠流要我寫一篇文章推薦楊南郡老師這一套書,我的感覺是,這很像我在醫學會介紹大師級貴賓最喜歡用的一句開場詞「Dr. ○○○ needs no introduction」,然後我就開始敘述與這位大師是如何結緣,交情多好等等。講白了,就是一篇炫耀詞。

楊老師這套書,當然是need no introduction,人人皆知,毋庸介紹。但因為適逢楊南郡老師逝世五週年,我想寫一些對楊老師的感謝與思念。

楊南郡老師與徐如林老師,是我「台灣古道學與原住民學」的啟蒙老師。二○一二年四月二十三日,是我這一生最重要的日子之一,因為這是我有幸與兩位老師結識的日子。更珍貴的是,那一天,兩位老師送了我一本「祕帖」,是一九九三出版、在二○一二年已絕版的《與子偕行》,那裡面有我遍尋不到的一九九二年《中國時報》報導文學獎作品〈斯卡羅遺事〉。

九年後的今天,因為公視改編了《傀儡花》,並改名「斯卡羅」,大家對這三個字已不陌生,但對其真正來龍去脈及真正定義,相信真正了解者仍不多。那時,我才剛開始寫「傀儡花」(書名是二○一五年完稿後才決定),但當時的我無法了解「下瑯嶠十八社」與「斯卡羅」的微妙差別。楊老師的書為我解了心中大謎團,我也從此自詡為楊老師的關門弟子。

楊老師的著作,愈後期愈精采。他與徐如林老師合著經典的【台灣古道系列】,都是他八十歲以後才陸續發表的。每一本新書發表會都是高朋滿座,人山人海,讓聽眾及讀者充滿讚美與驚訝。在二○一六年六月三十日《合歡越嶺道》的發表會時,老師已罹癌並剛動完大手術,卻依然神采奕奕地講了三十分鐘。樂觀充沛的精神力量,是楊老師人生的特質。

楊老師的最後一段人生,也展現了他一向的流暢達觀、有條有理與沛然之氣。二○一六年八月十五日,楊老師做了重大決定,他決定掌握自己最後的日子,不拖累他人,於是住進安寧病房。在八月十五日到八月二十六日間,他的病房終日訪客不絕,笑聲不斷,偶爾還會傳出楊老師以日文吟誦的歌聲。訪客包括老中青三代、原漢各族、國內外人士。大家熱情道別,歡喜合影。我向楊老師和師母說:「您們這是最不安寧的安寧病房。」

在這十二天中,他簽約將手稿與藏書贈與台大圖書館,央廣來錄存名人聲影。楊老師內心已經知道,自己豐富的譯作與著作皆將可傳世。他的名字,也將與伊能嘉矩、鳥居龍藏、森丑之助齊名,而直追移川子之藏、鹿野忠雄等,因為他比這些日本前輩更開創了另一片結合土地、原住民與歷史的領域,成為「台灣山林學與古道學」的第一人。而且他最長壽、最健康,更重要的,他有一位終生「與子偕行」的妻子……

八月二十七日,楊老師瀟灑地向另一空間出發。我寫下:「這是我行醫四十多年來看到的最美好的臨終,不聞病房呻吟,不勞家人外傭,不必有長照,只有朋友與學生的歡樂送別,合照留影……」

時間真快,五年過去了。遠流這套【台灣調查時代典藏紀念版】正是緬懷楊老師極具意義的第一步。楊老師的書代表了「台灣學」,不會因時間而褪色;就好像「楊南郡」三字,代表了「台灣魂」,將永遠長存在台灣人的心中。

田野調查的人類學對話

陳偉智(中央研究院台灣史研究所助研究員)

一九九○年代,遠流出版公司【台灣調查時代】系列的出版,向台灣社會介紹了日治初期伊能嘉矩、鳥居龍藏與森丑之助的台灣田野調查報告,可以說是當時剛剛獲得市民權的台灣歷史與文化知識的重要出版史事件。我自己對於日治時期殖民地人類學史的興趣,也是來自於當時閱讀楊南郡老師作品的影響。

從早期登山學術化的古道調查,到一九九○年代前後《與子偕行》到《尋訪月亮的腳印》的報導文學,楊南郡老師在寫作之餘陸續翻譯日治時代的人類學家、博物學家的田野調查報告。最初北台灣平埔族的翻譯曾發表在台北縣立文化中心與宜蘭縣史館的刊物上,隨後在遠流出版公司台灣館獨具隻眼的企劃下,伊能嘉矩、鳥居龍藏與森丑之助的重要作品成為台灣調查時代的經典。

對當時解嚴後不久的台灣社會認識本土歷史文化的需求,楊南郡老師充滿同情與理解的筆觸,帶領讀者進入文化接觸與族群互動,以及近代國家與資本主義的生產體制對原住民族的衝擊之歷史場景。對原住民族,特別是平埔族群而言,這些日治初期的田野調查作品是當時文化復振運動的重要資料。

楊南郡老師的翻譯特色除了生動的譯筆外,針對早期調查者日記與報告中相關的事件、地名、自然環境、族群文化等,更撰寫了豐富的譯註,而這些都是他長久累積的山林經驗、原住民族知識以及人生經驗,我認為是原來文本以外的重要參考資料,也像是楊南郡老師與伊能嘉矩、鳥居龍藏、森丑之助的對話。閱讀時,往往會覺得好像他們在山上或田野調查途中相遇,就開始討論起來的樣子。

【台灣調查時代】的出版,讓更多的讀者更容易接近並認識日治初期近代國家與近代知識體系如何進入台灣,從而透過實際的田野調查,建立台灣原住民族的分類與族群文化知識。這些日治初期的台灣調查成果,原先大都發表在東京的學術刊物如《東京人類學會雜誌》等,代表了日本近代人類學隨著帝國擴張在殖民地的調查成果。在台灣現地,這些調查成果也多少影響了殖民地當局的原住民政策,甚至是日後的原住民族歷史發展。

鑲嵌在日本殖民主義知識生產的文化政治中,伊能嘉矩、鳥居龍藏與森丑之助各有特色,也有各自的知識與文化關懷。透過他們的作品,我們了解當時的台灣族群文化狀況,也透過楊南郡老師深入並詳細的解說與註釋,讓我們更加熟悉這些日治初期調查者的思想、關懷與限制。作為當代讀者,殖民地時代早已結束,更經歷了後殖民挪用與再生,今日我們更有餘裕面對殖民地知識的協商、挪用與再詮釋,甚至翻轉調查者與被調查者的位置。

重讀這套書,不在於重述日治時期人類學的論述,而是與之對話,藉以探索屬於我們當代的課題。

用生命喚起的記憶

孫大川(前監察院副院長、台大及政大台文所兼任副教授)

對原住民來說,面對日據時代的田野調查資料,心情是複雜的。一方面,理解到這些囑託調查的工作,是為帝國統治的需要而設的,是對原住民傳統生活現場進行破壞、改變之前的最後凝視和記錄。但另一方面,也慶幸因為有了這些勤奮、嚴謹的田野記錄者,才讓我們後代的原住民得以跟上祖先的腳步。

【台灣調查時代】這批豐富的田野資料,和台灣原住民的歷史命運一樣,在戰後有長達半個世紀以上的時間,被冷落、塵封在圖書館庫房的底層,彷彿沒有發生過一樣。

感謝楊南郡先生,他以比前人更堅強的意志重返歷史現場,用手、用腳翻譯、訂正、註釋、消化了調查時代所留下來的資產。楊先生的生命好像就是為了完成這件事而來。他花了大半輩子,專注地為台灣原住民清理湮埋的線索,銜接我們斷裂的記憶。他用再踏查的堅實證據,告訴我們中央山脈並不是沉默不語的,台灣的文化和歷史也不是漢人的獨白!

無盡的寶藏

夏曼.藍波安(海洋文學家)

人類居住的星球有多少種語言,就有多少個相異的民族;然而,有多少個相異的民族,卻不代表就有相對等的文字。台灣泛原住民族就是個例子,他們的歷史,是被他人書寫的,零碎且易碎的瓦片史。

一八九五年以後,日本有志於研究人類體質、民俗文化、物質文化,生態植物的學者相繼來台,後來被稱之為人類學者。雖然我個人十分難理解他們來台的動機,以及目的,但他們在當時極為險峻的環境下翻山越嶺,深山幽谷尋古道,不畏懼被馘首,走訪原住民原初的聚落,最終留住了當時原住民族質樸的身影圖像。

對台灣的原住民族而言,那是民族記憶的圖騰,也是回憶裡的幻覺;當然更襯托了台灣多元民族的存在,撐開了台灣人文多異性的美麗,也給了當代台灣原住民族許多自我省思的珍貴資料。那些就是台灣最為踏實、有文字圖像的瓦片歷史,這多少彌補了台灣歷史缺席者的板塊,也拉長了台灣人文歷史超越四百年,確立台灣島就是泛原住民族固有的島嶼。

然而,我們把話收回到舌尖源頭;鳥居龍藏、伊能嘉矩、森丑之助等日本人類學家這套【台灣調查時代】系列鉅著,若沒有楊南郡先生,絕難重現。楊南郡先生在毫無任何豐厚奧援之下,花其一生的精力,踏查走訪他們曾經鑿刻腳印的峰頂深谷、跨海離島;繼而日日夜夜耐力耐性地翻譯,又以深山幽徑裡潔淨溪水般的耐心,細膩地加以譯註。此等精神的長年投入,就像一位孤寂的航海家,在廣袤無邊際的太平洋海上牽著他的夫人徐如林女士,尋覓北極星照明的那座港澳登岸。

沒有楊南郡先生用生命譜曲,沒有遠流出版公司有顆膽囊地出版,【台灣調查時代】系列鉅著,就不可能像宇宙上天空的眼睛,襯托出夜空深深的奧妙。

找回文化的根與魂

雪羊(知名登山部落客)

故事,是山之於人而言最有溫度的一面;道路,則是書刻著族群記憶的蜿蜒載體。唯有踏上古老的路,看見故事的起點,我們才能對土地懷有最真實的想像。

《生蕃行腳》是已故台灣古道研究巨擘楊南郡老師譯註、集結森丑之助佚散文章的台灣踏查文學經典,也是台灣山林最早的文字紀錄之一。森丑之助一八九五年就隨著日軍來台,年方十八便矢志調查原住民文化。往後二十年間,他走遍台灣大小部落,更十數次在尚無日本越嶺道的年代,藉由原住民社路、清代古道等途徑橫越中央山脈踏查;光是最高部落太魯那斯就去了四次,還跟頭目成為好友,堪稱台灣山岳與原住民調查第一人。

森丑之助對台灣原住民的癡迷、對山的愛戀,僅有後起之秀鹿野忠雄能稍稍相提並論。他以訪問部落為主軸的登山足跡,與交錯其間的原住民文化和地貌紀錄,讓我們得以見證在現代文明尚未入侵的年代中,關於台灣山岳的真、美與險,並被他的真誠所感動,透過古老的路,認識最純粹的福爾摩沙。你將會不由自主地問自己,如果能踏上森氏走過的路,見證山林百年來的變化,那會是件多麼深刻的事?

森丑之助與其前輩鳥居龍藏、伊能嘉矩各有千秋,被楊南郡老師譽為日本早期人類學「調查三傑」。【台灣調查時代】叢書即是楊南郡老師多年實地踏查、嚴謹考證並譯註三人著作而成的文化寶藏。不僅賦予登山深邃的文化意涵,讓珍貴史料跨越語言藩籬重見天日,更讓後世得以跟著偉大學者們的踏查足跡,依循故道找回台灣的根與山岳的魂,開啟台灣文化的耀眼新章。

【本書推薦】

可勝任本日記之中譯者,必須是對台灣史學有造詣且精通中日文能力外,尚需對日記主人有深切認識者,如此始不至於偏離日記之原意而釀成誤導,因此南郡先生可說是上乘之選。譯者除了對上述條件俱全外,且又遍走台灣山陬僻野,是一位著名山嶽研究家。對日記中所錄地點,翻譯前後皆親踏其地,能體會出伊能先生曩昔境遇,是故由他來翻譯,堪稱得其人。──洪敏麟(台灣文史學者)

本書的作者、編者和譯者都是實踐美學的力行者,三者的結合,這本書才能由手稿、日本文到中譯本,凸顯出台日雙方學者心靈的交流跨過時空,不只回顧原點,更是未來學術傳承和典範的建立。楊南郡先生熱情洋溢,充滿生命力,這本中譯本不僅是他生命中的里程碑,更是台灣學術史研究的重要作品。──張炎憲(台灣史學者)

十九世紀末,台灣成為日本殖民地的時候,也正是日本近代諸種學科的創始期。屬於日本人類學第一代學徒的伊能嘉矩,便在這樣的時機裡,於一八九五年底來到台灣,從事調查研究。在滯台的十年間固不用說,此後一直到一九二五年逝世為止,「台灣研究」成為他終身的研究主題。伊能嘉矩以博蒐文字資料配合現地踏查成為台灣研究的先驅者,其研究成果體系博大,具有金字塔般的意義。透過《台灣踏查日記》,我們可以清楚看到這位台灣研究巨擘的學問方法和治學態度。──吳密察(國立故宮博物院院長)

先祖伊能嘉矩的事蹟……能讓更多的台灣人了解是一件非常可喜的事。──伊能邦彥(伊能嘉矩曾孫,摘自伊能邦彥寫給譯註者的信件)

名人推薦:【系列推薦】

我寫的書就是我的紀念物

徐如林(自然文學作家、知名古道探勘及登山學者)

時光飛逝,轉眼間楊南郡老師過世已經五年了。

遠流出版公司準備重新出版二十五年前楊南郡老師譯註的【台灣調查時代】系列,我想這是最好的紀念方式。因為楊老師在住進安寧病房後,就有好幾個人委婉地問他:「是否可以為他在台南故鄉設置『楊南郡紀念館』?或者把哪一座山、哪一條路改用他的名字來紀念他?」

楊老師說:「我寫的書就是我的紀念物,只要有人還在看這些書,還能從書中得到一點感動、一點幫助,我就永遠還活著。」

六○...

章節試閱

《台灣踏查日記(下):伊能嘉矩的台灣田野探勘》內文試閱

〈澎湖踏查〉解題 (文/楊南郡)

伊能嘉矩喜歡用不同的篇名,來區別在台灣的公務旅行日記,以及辭去台灣總督府官職,返回日本以後的旅行日記。他在日本國內的旅行,多半是採風俗、探古蹟的遊覽性質,沒有公務的包袱,所以都採用「遊記」、「採風行」、「南遊錄」等字眼;而在台灣,不管是蕃地調查、史地探訪或接洽公務,則都採用正式的「日乘」或「日草」名稱。本篇日記〈澎湖踏查〉是唯一的例外。

澎湖群島的踏查行,是他繼明治三十三年(一九○○)夏天的南台灣調查後,於同年十二月二十九日到次年一月十五日,共十八天冒著冬季寒流一波波吹襲、海上風浪強大的天氣所進行的區域性史地調查。

其間,二夜在船上、一夜在基隆港候船,實際踏查的日子不過十五天,其中的十天在馬公作放射狀踏查,五天在澎湖本島以外的小島過夜。

就在這次澎湖之行,伊能氏首次(也是唯一的一次)使用「踏查」字眼,來表示它的性質。他手裡拿著日本政府剛於三年前測繪完成的二十萬分之一「澎湖島圖」,內容相當精確。面對著島嶼與港澳星羅棋布、海岸線曲折、犬牙交錯的地理形勢,他果然坐船從海上細細地觀察,和他從前從海上觀察安平、鹿耳門一樣;同時也在陸地上以徒步方式訪查各地,完成了日本領台以後首次的,一氣呵成的澎湖調查。

其實,澎湖群島的調查最有趣的,是歷史事件特別多,特別複雜。他到訪的時候,史蹟文物多到俯拾即是的程度,但是要在短暫時日內逐一清理,卻需要高度技巧,伊能嘉矩真的做到了。

這裡承載著厚重的歷史——由於澎湖的地理位置比台灣島更接近中國大陸,素為海盜、倭寇,以及華南漁民聚集之地,數百年來明、荷、清、法、日等都曾經在這片島群與海域上互相爭戰過。伊能氏一邊做實地踏查,一邊利用《澎湖廳志》中的資料為線索,實地求證。日記上大量引述史冊記載,是基於這個原因,也是本篇日記最為顯著的特色之一。

細閱日記內容,可以發現有幾點是前人傳聞或史冊上所未曾提及、未曾重視的史料。

例如歷代史冊從來沒有描述過船隻開往澎湖的航路。伊能氏特別留意汽船怎稱從遠洋駛入馬公港。他說:「凡是從台灣本島航向澎湖港的船隻,只有兩條航路可以選擇:其一是從台灣本島與澎湖群島之間,亦即澎湖水道進入;另一是遠繞澎湖群島到其西側進入。」然後詳述各島嶼突出海面的險礁與如何避開危險駛入港口,也描述投錨位置與海深多少等,可見他的觀察力確有獨到之處。

對於遍布於各島嶼的古城、古堡、古井、炮台、古廟、城牆、石碑、書院等重要史蹟物,伊能氏均不厭其詳地描述並考證其沿革,除了參考史冊外,也特別引述日本人與西洋人的文書,印證相關史蹟的來龍去脈。

關於馬公「紅木埕鄉」的紅毛城,他便引用了R. Riess的《台灣島史》及日人編著的《台灣諸島誌》所述的一件歷史慘案。這兩本書的報導內容有很大的差異,伊能嘉矩在日記裡只作簡略引述,沒有加以評論。他用自己的眼睛觀察一番後,說:「紅毛城砌造得粗拙,但規模宏大,讓人想像到當年荷蘭人急忙築城以防明軍來襲的狼狽狀,他們根本沒有時間建築純荷蘭式的疊磚城堡。」

伊能氏後來經過考證,扼要地將這一件荷蘭人驅使澎湖人當奴隸築城的始末,寫在遺著《台灣文化志》中,作了合理的說明:城砦尚未竣工以前,被役使的漢人一千五百人之中,有一千三百人因為每人每日所領的米糧才半斤(荷治時代,半斤只有六兩而已),相繼餓死。竣工以後,荷蘭人把倖存者當奴隸,販運到巴達維亞,很多人不堪虐待死於船中,或罹病而被投棄於海中,而最後活著抵達目的地的,不及半數。這件澎湖地方發生的慘案真相,我想一直盤旋於伊能氏腦際,經過二十多年後才在最後的遺著中解明。這是史學家伊能嘉矩留給後繼者的最佳典範。

他很重視明末在澎湖實施「徙民墟地」的慘事,在日記有限的篇幅裡探討其真偽。對於八罩島(望安島)在歷史上多次被海盜侵掠以後的現況,從訪查獲知島民還有「澳甲制度」這樣的一個自治組織,以對抗海盜的侵入,這種驚人的事實,他都用實地調查方式去求證。

〈澎湖踏查〉所記的是密集的史蹟考證與驚人的發現,比任何一本澎湖歷史書還要充實有趣。臨走以前,他向當年的澎湖廳長所提出的史蹟保存建議,是出之於愛護鄉土的肺腑之言,讓我們感嘆一百年前,伊能嘉矩就提出了史蹟保存的新觀念!

在撰寫〈澎湖踏查〉日記的同時,伊能氏還將相關史料寫在另一本筆記本裡,題為〈澎湖踏查參照〉,可惜在伊能氏逝世七十年後,已經佚失了。

〈澎湖踏查〉裡隨處標示著「參照之一」、……「參照之十五」,意思是參閱另本筆記,其中獨漏「參照之三」。這十五小篇備忘性質的澎湖史料,只有參照之一、二、四五、六、七、十二、十三、十四及十五共八篇,是《澎湖廳誌》等史冊的節錄、引用,我們可以在文獻檔案中查閱到,原文也都已收進相關段落的譯文之內。倒是參照之八、九、十及十一共四篇,未出現於各地志書,而是伊能嘉矩踏查時,在現場直接抄錄的文字。除非古蹟重現,或其他文獻曾經轉錄過,這些屬於古碑的碑記,我們可能再也無法看到了。列舉如下:

一、重修永安橋記(參照之八)。 二、龍德宮廟前的示禁之碑(參照之九)。 三、天后宮外的示禁之碑(參照之十)。 四、內(土安)鄉天后廟內道光二十四年汛官歐陽耀所立之碑(參照之十一)。

*****

明治三十三年(一九○○)十二月

【二十七日】 今天接到台灣總督府命令,將出差到澎湖群島,進行地理與歷史的調查。[註1]

【二十九日】 從台北出發,當天抵達基隆過夜。

【三十日】 搭乘環繞台灣海岸的定期汽船「福岡丸」。這艘船排水量一千六百六十二噸,屬於近海汽船。午後三點從基隆出航,天氣晴朗,海面平靜如浮油一般,航行中絲毫沒有動搖。船駛出港外便改針路為西向,近望大屯山與富貴角燈塔後轉為南向,正遠望到觀音山的時候,船已進入台灣海峽,再轉為西南方向,似乎要繞到澎湖群島的西側,從此四周只有海天一色,不見島影。

【三十一日】 午後七點左右才遠遠地望到群島中的極北島嶼——北嶼。凡是從台灣本島航向「澎湖港」的船隻,只有兩條航路可以選擇:其一是從台灣本島與澎湖群島的中間,亦即澎湖水道進入;另一是遠繞澎湖群島到其西側才進入。據說這兩條航路,都要注意到下面要點:

**無論採取那一條航路,都會遇到兩處險礁,也就是從桶盤嶼向西北方向突出二分之一海里及向西突出四分之一海里的礁脈,以及從雞籠嶼向西以半個金屬環形狀突出的礁脈。所以要進入「澎湖港」的船隻,都要迴繞漁翁島〔西嶼〕西南端的 Richter 岬角一海里外,然後轉向東微北的方向航行二分之一海里,才能安全入港。[註2]**

航行中島影出現得更多,左舷上望見 Richter 岬角的燈塔〔漁翁島燈塔〕後,船徐徐進入媽宮城外十町處(水深六尋)投錨。據說這條水道的最佳泊處,是沿著「風櫃尾半島舊荷蘭炮台與天測嶼延伸過去的直線,再進入灣內水深八尋的位置」。午前十一點半投錨,在船上用午餐後立即登岸。[註3]

午後瀏覽了媽宮城內的大概情形。媽宮城是澎湖群島的政廳所在地,所以又叫做澎湖城。康熙二十三年〔一六九四〕台灣初入大清版圖時,澎湖成為隸屬台灣府的台灣縣所兼轄之地,當時在澎湖設巡檢署,做為文治機關。巡檢署設在文澳社,規模很小,沒有城垣。後來在靠近海岸處另建立一個城垣,叫做澎湖新城。[註4]

關於澎湖新城的建置,眾說紛紜,莫衷一是。《澎湖廳志》有如下的考証:

按《台灣縣志》載:澎湖新城,康熙五十六年造,周約里許,門二,城南設砲。台府志載:康熙五十六年,總督覺羅滿保、巡撫陳璸、布政使沙木哈,建澎湖新城。胡氏紀略力辨其誤,以為當時建議,後不果行者。而蔣氏續編,則疑為臆說。考媽宮澳之西,逼近海岸,有所謂新城者,小而堅緻。今已改建,其為何時所築,不可考矣。

由此可知,最初只建造一座海防要塞,上有砲門防守隘口,並沒有所謂城垣。這一座所謂新城應該是位於現在的金龜頭附近,原來是荷蘭時代所築城堡的位置。《澎湖廳志》又說,「城垣用糖水調灰疊磚,與台灣安平城一樣堅緻。」那麼,新城是將荷蘭古堡改修而成的。到了清嘉慶九年〔一八○四〕,副將王得祿增築雉堞;光緒元年,副將吳奇勳改建砲台。

清雍正五年〔一七二七〕,廢除巡檢署,新設澎湖廳,派通判駐劄,這時文治機關也擴大了,從分縣升為分府,所掌理的政務規模也隨之擴張,廳署仍設在位於文澳的舊巡檢署舊址,只增築簡略式的城郭而已。文治機關擴張的結果,《澎湖縣志》的纂修者作出如下短評,道盡了它的功能:

澎湖遂成海外樂郊,與台灣並稱東南保障矣。

後來,在光緒十年清、法之役,法軍為了占領澎湖,於光緒十一年二月十五日攻陷媽宮當做根據地。六月,清、法兩國講和,法軍才撤出。當時有識之士便有革新台政與澎湖築城改鎮之議,選定媽宮為未來的廳署位置,要從文澳移到媽宮。據《澎湖縣志》,其要旨如下:

澎之腹地在大山嶼,大山之結聚在媽宮港。其地內港澄淨如湖,小島環抱,帆牆雲集,煙火千餘家,為澎之市鎮,故設協營駐守,洵要地也。文澳則退處偏隅,居民稀少,較為僻陋。且文武號同城,官乃相去四、五里而遙,未免睽隔。茲移治媽宮,有數便焉。賈舶所聚,便於稽查也;官倉所在,便於防範也;兵民雜處,便於彈壓也;朔望宣講,文武會商公事,便於往來也。夫廳、縣為親民之官,而紳商者,小民之望也。今澎之紳商多萃,媽宮以廳治移此,則腹地之勢常重,官紳之跡常親,耳目切近,下情亦可時達矣。有賢吏出,宣上德,達下情,與父言慈,與子言孝,課學課士,務農通商,使疾苦得以時聞,情偽無由遁飾,眾心有所依附,而政於是乎成。

光緒十三年十二月,在澎湖鎮總兵吳宏洛監督之下,興工建澎湖新城,十五年十月竣工。城的規模是城牆七百八十九丈二尺五寸長,牆垛五百七十個,牆的高度連同牆垛一丈八尺高,牆根深入地下三尺五寸,牆壁的厚度也有二丈四尺。城牆周圍設東門、西門、南門、北門、小西門及小南門共六門。東門與西門臨海,西面〔西南〕鄰接金龜頭,北面有護城的河溝一道。光緒十五年澎湖廳署正式地從文澳遷到媽宮的新城。

澎湖新城內最古的建築物是媽宮〔天后宮〕,也是媽宮港〔馬公港〕這一個地名的來由。《澎湖廳志》有如下記載:

康熙二十二年我師克澎湖,潮水漲三尺,井湧甘泉,知為神助。事聞,&建神祠於湄洲。次年,加封天后。六十年,台匪竊發,我師進攻鹿耳門,水漲數尺,七日克復。巡台御史禪濟布奏聞,賜「神昌海表」匾額。云云。

此廟的右壁立著靖海侯施琅的靖台碑記。(參照之一)[註5]

施將軍廟碑記 施琅

閩海汪洋之東,有島曰澎湖,明朝備倭,更番戍守;及鄭氏據台灣,勢為咽喉,環島要害,皆設砲台,因以為城。康熙二十年辛酉八月間,余奉命專征至閩,群議咸以浩渺之表,難以奏膚。余乃矢策繕舟楫、訓甲兵,歷有歲餘。以二十二年癸亥六月二十日(按「續編」為十四日),乘南風由銅山進師,直抵八罩。偽帥劉國軒統眾拒敵;適風息潮退,難以進取。余暫收軍八罩,再申軍令,以二十二日揚帆齊發,砲聲駭浪,火焰衝天;將士用命奮戰,盡焚其舟,而破其壘。偽軍盡歿,屍浮海中,以□青波。時以為偽軍俱亡,不知其僅以身免,乘小艇匿敗艘二十餘遁去也。 所有在水撈起偽將士八百餘,帶傷負創、喘息猶存者,俱施以醫藥,浹月痊癒;仍給糧食,撥船載歸,令其傳諭台灣,束身歸命。其陸地偽將卒楊德等四千餘員名,倒戈乞降;余更奏請,奉有旨赦其前罪。是以台灣人心咸知有生,紛紛內潰。偽潘及偽文武,自度勢窮難保,修降表至矣。余□於□八日□□躬臨赤嵌受降,海疆從是廓清。以數十年來未靖之波,臨淵血戰始定,則斯島謂非巖區歟!爰是誌於□□□朝□成之。故記之云。

太子少保、靖海將軍、靖海侯世襲罔替、水師提督事務施琅立。

這是台灣最出色的古碑之一。據廳志,碑文中九個字闕如,但是石碑的下半部已經有數十個刻字被磨滅了。媽宮東邊走廊,立著澎湖水師左營遊擊柳圓的石碑記,建於乾隆四年〔一七三九〕。

天后宮東廊石碑記 柳圓

天后為水師福曜,凡操舟楫者莫不受其德澤。我朝褒封錫匾,典至渥也。圓叨調澎左,得登廟堂,瞻禮聖像。然香燈斷續,亦非所以昭誠敬。爰是謀之澎廳周君、協鎮顧公,莫不嘉其義拳,樂成厥事,各捐俸紋銀十二兩。圓亦捐廉十二兩,共成三十六兩,買黃明店收稅,月得銀六錢五分紋庫,付諸鄉老,以為廟中香費,垂諸永久。謹勒數言於石,以誌盛事云。

乾隆四年(歲次己未)仲夏穀旦。

靖台之役是清廷要統御明朝餘黨的軍事行動,這些明朝餘黨尚奉明朝正朔,據守台澎作為明、清兩朝代政治競爭的最後舞台。因此,靖台軍的主將施琅,將靖台戰爭擬託為天命、神意。媽祖的崇拜本來是海神信仰,因此橫渡危險的台灣海峽的船隻莫不拜媽祖,祈求平安。本來是單純的海神信仰,卻在靖台之役與政治意義結合,顯然地增加了軍事行動的聲勢。

施琅的「請加封天妃」奏摺,引述如下:

康熙二十二年六月十六、二十二等日,臣在澎湖破敵,將士咸謂恍見天妃,如在其上,如在其左右,而平海之人,俱見天妃,神像是日衣袍透濕,與其左右二神將,兩手起泡。觀者如市,知為天妃之助戰致然也,又先於六月十八夜,臣標署左營千總劉春,夢天妃告之曰;二十一日必得澎湖,七月可得台灣。果於二十二日澎湖克捷,七月初旬內台灣遂傾島投誠,其應如響。云云。

施將軍廟在東街,祀奉靖台首功施琅的神靈,是台灣的一個重要史蹟。[註6]

在這裡需要特別記下曾經為澎湖歷史增添一頁光彩的開水井事蹟。澎湖本島本來就缺乏清水,《澎湖廳志》記載:

澎湖素號水鄉,而四面汪洋,水盡鹹鹵,又無高山大麓,溪澗川流以資浥注,澎之人其需井而飲也,較諸他郡為甚。一遇旱乾,則男婦徹夜守井取水,截竹桶以汲之,嗷嗷渴待,有甚於饑。噫!其可憫也。……今澎湖之井,不誠為澎民之司命歟!

何況軍隊被調到遠方缺乏飲用水之地,士卒苦於沒水喝,一旦發現清泉,不知會鼓舞士氣多少倍?開井成功,通常是認為有神助,代代流傳,紀念這樣有神助的事蹟。

媽宮城內有兩口值得紀念的水井,其一是萬軍井,另一是萬歲井。

**萬軍井的由來:清康熙二十三年,施琅在澎湖打勝仗,兵員一萬多名駐留於媽宮,因為飲用的井水嚴重不足,他向天后神祈求甘泉,頓時湧出泉水,汲之不竭,所以叫做萬軍井。陳昂的詩「仰仗威靈涉險來」、「地轉海鹹生淡水」就是吟詠這個事蹟的。

詠偽鄭遺事 陳昂(侯官人)

昔年亡將濟時才(成功舉兵時,施襄壯年最少,號知兵,尋因釁懼,逃亡),仰仗威靈涉險來。地轉海鹹生淡水(澎水故多鹹,及我師雲集,隨地掘井,水泉出皆淡),天回風颶起奔雷(六月中常有颶風。是日將戰,有風從西北來,士皆股栗;公乃大呼祈禱,須臾雷震,遂轉南飆)。官軍血戰滄波沸,逆虜魂銷劫火灰(燒偽艦二百餘艘)。澳嶼全收三十六,受降澎島戟門開。

萬歲井的由來:(明治二十八年三月,我國比志島混成枝隊占領澎湖,兵士苦於天氣炎熱、瘴癘流行而染病者無數,且島上缺乏淡水,兵士口渴不堪。剛好在媽宮城內舊演武場旁有一口井,水質很好,泉水滾滾湧出,汲之不竭,兵士飲用以後,士氣大振。因此把這口井命名為萬歲井,井旁立一座石碑刻上一首詩,永留紀念。)**

啊,歷史是會重演的,開井的奇蹟故事,豈不讓人嘖嘖稱奇?[註7](文未完,全文請見《台灣踏查日記(下):伊能嘉矩的台灣田野探勘》)

【譯註|楊南郡】

1. 本次伊能氏出差到澎湖群島共十八天,其目的是為了編纂地理和歷史教科書做準備,到現地調查、蒐集相關資料。本次出差的性質和五個月前的南台灣調查相同,唯一不同之點,是七月二十八日起四十六天的南台灣調查,涵蓋了蕃地調查,時間更長、更辛苦。不過,澎湖群島的調查也不見得輕鬆,因為歷史上漢人與荷蘭人移入澎湖的年代比台灣本島更早,彼此互動的歷史繁雜,在海域與島上,荷、法、日與清國之間發生過激戰,明、清軍隊又與明朝的海盜、日本的倭寇交戰過,留下很多古蹟;而在地理形勢上,島嶼與港澳星羅棋布,海岸凹凸參差,犬牙交錯,伊能氏在很短的期間內,依靠海上觀察與陸地查訪尋求第一手資料。 2. 伊能氏來澎湖調查,還向船長問出航路,可以想見他很用心詢問並做自己的觀察。在這裡伊能氏所謂澎湖港,是廣義的馬公港。很多地理解說的專書都忽略航路的說明。只有伊能氏指出所有的船隻都從群島西南方,通行於漁翁島與桶盤嶼、雞籠嶼之間,才能進入馬公港。按澎湖群島各島嶼外圍有許多暗礁環布,甚至最佳的航道(漁翁島與風櫃尾半島之間的水道),也因為桶盤嶼與雞籠嶼都有險礁突出,所以船隻需在漁翁島燈塔(位於 Richter岬角)導引之下進入澎湖港。請注意「澎湖港」與「澎湖海」不同。澎湖海是澎湖本島、中屯嶼、白沙島與漁翁島所環抱而成的一個內海。而伊能氏所謂澎湖港,實指澎湖本島的一個大海灣,亦即馬公半島與風櫃尾半島所形成的澎湖灣,灣內有大晏山半島再把海灣分成南北兩個海灣,而馬公港位於較小的北灣,灣內水深,古來是個優良港口,因為有大戎克船出入,所以北灣又稱為戎克灣;位於南邊的大海灣又稱馬公外港。 3. 明治三十三年底伊能氏來調查的時候,日政府還沒著手建設馬公港,當時的地理形勢尚不明,所以伊能很努力地觀察、記錄。「媽宮城外十町處」,指距離媽宮城外一‧○九公里的港灣內投錨停泊,停泊處有六尋深。按每尋八尺,所以停泊處水深四十八尺。風櫃尾半島上的荷蘭舊炮台,不是今日列名一級古蹟的「西嶼炮台」。明天啟二年(一六二二年),荷蘭東印度公司的巴達維亞政廳命 Corne Liseijersen率兵船十二艘,兵員一○二四人,去攻打澳門後退到澎湖,在媽宮城東北方建紅毛城,並在風櫃尾、金龜頭、(時)裡、四角嶼及漁翁島(西嶼)建造五座炮台。伊能氏所指的是風櫃尾舊炮台。測天嶼,指大晏山半島西端的小島,現在已經和半島連成一體了。伊能氏直接引用船長或大副的話,來說明正確的航道與停泊位置。 4. 當時的澎湖巡檢署設在文澳,今馬公市西文里,明代及清初的巡檢司兼辦行政、司法與學政,署址都在這裡。按媽宮城在北灣入口處,而文澳在北灣底,媽宮後來成為班兵集中之地,逐漸變成首邑。康熙五十六年總督覺羅滿保及巡撫陳璸曾建議築造澎湖新城於媽宮,但實際上只設一個堡壘於金龜頭而已,而建造的年代也無法查考。伊能氏在他的《台灣文化志》裡指出清法戰爭結束以後,在光緒十三年(一八八七)十二月起建造澎湖新城於媽宮,光緒十五年十月完工,因為位於媽宮又稱媽宮城。完工之年澎湖廳治由文澳移入媽宮城內。 5. 「參照之一」指上述碑記及以下其他史料,伊能氏已經抄錄於他的筆記本《澎湖踏查參照》,為了避免重複,日記只用「參照之一、二、三……」標示。以下譯註時,如果史冊上已有記載,將引述的參照史料直接補入日記譯文裡。如果史冊上沒有顯示,則保留「參照之一、二、三……」,俾便將來「澎湖踏查參照」記事本出現時,能夠讓讀者利用索引參考。」 6. 祠廟是施琅平定台灣,被封為靖海侯後所建的生祠,原來位於媽宮澳的東街,今省立澎湖醫院現址。日據時代徵用土地興建省立醫院前身的「澎湖島病院」,把祠廟遷到天后宮東側,萬軍井對面。施琅本來是鄭成功的部將,投清後任水師提督,大敗澎湖的鄭軍,終結明鄭的統治台澎,而有功於清廷。 7. 日記原文在「萬歲井的由來」以下有半頁空白,伊能氏未及補寫。譯文將伊能氏寫在《大日本地名辭書》中續編第三:台灣,關於萬歲井的一段抄錄如上(括弧內)。「比志島混成枝隊」指陸軍大佐比志島義輝所指揮的一支陸軍聯隊,明治初年用「枝隊」代替「聯隊」。

《台灣踏查日記(下):伊能嘉矩的台灣田野探勘》內文試閱

〈澎湖踏查〉解題 (文/楊南郡)

伊能嘉矩喜歡用不同的篇名,來區別在台灣的公務旅行日記,以及辭去台灣總督府官職,返回日本以後的旅行日記。他在日本國內的旅行,多半是採風俗、探古蹟的遊覽性質,沒有公務的包袱,所以都採用「遊記」、「採風行」、「南遊錄」等字眼;而在台灣,不管是蕃地調查、史地探訪或接洽公務,則都採用正式的「日乘」或「日草」名稱。本篇日記〈澎湖踏查〉是唯一的例外。

澎湖群島的踏查行,是他繼明治三十三年(一九○○)夏天的南台灣調查後...

推薦序

〈總序〉

台灣的田野是無盡的寶藏

劉斌雄(人類學暨民族學家)

我從小就存疑;人為什麼活?人為什麼打仗?後來走上人類學的道路,與期望解開這些疑問,相信是有一些關係的。一九五七年,我首次參加蘭嶼的民族學調查,從事雅美族的系譜採錄工作。我對所目睹、所接觸的現象,有強烈的想知所以然的欲望。譬如說,對系譜一面記錄一面問,「系譜空間」是什麼?其中所蘊藏的豐富資訊,如何開採而取用?雅美人居住的房屋,其大小有顯著的差異,但居住者所組織的都是核心家庭,為什麼其他類型都不見?有什麼定律可以證明大家庭之不可或無法存在?東南亞諸島因有獵首風俗的民族居住而著名,雅美族能擺脫此風俗,為什麼?加上淳樸和睦的民風,待人彬彬有禮,遇落成禮,賀客依序唱著古雅的禮歌,通宵達旦不停,祝福禮主鴻運亨通。他們建構以禮節規範的和平民主社會,我們不得不問,我們不能的,為什麼雅美族能?雅美族不喝酒、不抽煙,把人類的欲望壓低,這是維持和平必付的代價?後來有機會訪查其他族群的親屬結構,但知道得越多疑惑越深。譬如,為什麼母系社會只見於平原,而父系社會只見於山地?這是否偶然?若是非偶然,用什麼定律來證明其必然性?又,母系大家族和年齡組織為主軸的社會盛行於台灣平原地區,但這種組合卻不見於島外的任何族群,為什麼?這很可能是台灣平原族群的獨創,那麼原來的面貌又是如何?有無數個「為什麼?」始終在腦際盤旋,所目所睹無一不使我深思,深感台灣田野資源的豐富,實是取之無盡的寶藏。

人類學者雖然認為「系譜方法」是在田野採集親屬資料最佳的工具,但不認為「系譜空間」是在研究室裡值得作進一步探討的範疇,無人相信其中充滿 DNA 般的訊息,足以成為親屬研究的重心。在沒有多少資料可引為奧援的情形下,我只好自己來尋覓自己所提問題的答案。親屬的 DNA 將呈顯何種面貌?親屬理論應該如何重建?那把解謎的密鑰,到底在那裡?這些都成為近四十年來我日以繼夜,夢裡也不忘追求的中心課題。在多年的暗中摸索,偶遇志同者交換心得,深入討論,嘗試突破。在多項試行錯誤後,我們終於發現「數學」是一把能打開其門的鑰匙,一點一滴抽出來的訊息淬礪成「親屬數學」這一門新科學。至於其他問題,如在腦中埋著一些火種,時而冒煙,但始終尋找不到解決的鑰匙。

解決這些問題的線索來自古生物學的「島嶼律」。該律認為動物體型如象般的巨大化,或如老鼠般的小型化,都與生態環境,如敵獸的存在等孜孜相關。同時維持巨大化或小型化的體型也要付出很大的代價,故在無敵獸的島嶼上,象的體型自然會恢復到原來的山豬般大小,老鼠則如兔子般大小。若容許我們把巨大化的觀念引進於社會科學,來看家族、親屬團體、部落的規模大小問題,而從「島嶼律」的觀點來解釋,則雅美族的維護小家庭莫非是社會祥和的象徵?一千乃至二千的人口是否維持一個民族文化的最低界線?因此島嶼不容許居民玩戰爭遊戲,分成敵我陣營而互相攻殺?雅美族認為死亡是兇惡的象徵,是最忌諱的。整個文化朝避兇招祥的方向設計,上面所提的種種疑難,從這個觀點是否可以化解?

回顧這一段追索、探討的過程中,對於人類學、對於台灣這一片土地,我也逐漸有了一些更深入的認識:

第一、人類學雖然已有一百多年的歷史,也有一些資料的累積,但其理論的建構,只能說才就緒,無法回答一切的質疑或解惑。換個角度來看,人類學,事實上,是一門才剛起步的「新科學」。現階段,田野工作仍是最重要的,極需更多的參與、收集與記錄,來促進理論的建構。同時,學者與異文化接觸的過程中,可觸發出無數個「為什麼?」,進而探索這些疑難,追求其所以然,深思如何來建構知識體系。如此,田野與研究工作,一如「身與影」,是不可分離的。因此對於年青一輩的研究者,我想提出的忠告是「深入田野,體驗異文化」,這實是人類學的原點,切不可遺忘的。同時,打開疑難的鑰匙,如上面諸例所示,先進科學常提供線索,是故,學者具備幾門學科的素養,或者,有不同學科背景的學人來參加調查研究,這是對人類學的生長,尤其理論建構,是不可或缺的。

第二、假如把文化當作海流來看,台灣是海流匯集的地方,所以食物豐富,有眾多的魚類群聚,是一個難得的大漁場。在這麼一個小島上,若連平埔族也算在內,加上近四百年前來台的漢族,及已遁跡的荷蘭、西班牙和日本諸族群,已經有超過二十個以上持有不同文化的族群居住或居住過。台灣不是一個平坦的島嶼,拜高山林立,地理複雜之賜,因此能保存這許多異質性極高的文化或族群。再從世界地理的角度來看,台灣正處於東西方交會的十字路口上,文化的發展與變遷過程也格外具有特色,引人注目───總之,真是社會科學的一個寶島!

世界上的任何角落,都見得到人類學者的蹤影,在默默從事田野工作,但所收集的資料無論如何豐富,卻都有時間上的限制,這使得人類學者深深感覺,美中有所不足。這就是說,所獲得的資料都是同時性的,然而,文化有流動性或變易性,但相關的異時性資料卻極難或無法獲得。台灣的田野資料,我們擁有一百年前,鳥居龍藏和伊能嘉矩兩人所做的田野調查記錄,其難得與重要性,也就不言可喻了。

萬物在流轉,社會、文化也沒有例外,瞭解變遷的軌跡也就是瞭解文化時所不可或缺的。百年前的台灣到底是什麼模樣?漢人和原住民的關係又是如何?平地和山地有什麼樣的差異?前人所留下來的文獻資料雖然有一些,但說到寬廣與正確性,恐怕還是不能不先想到,這二位受過人類學訓練的年輕學人所留下的田野調查記錄。百年來,台灣社會變得太多、太快速。許多事物、制度,到今天都已消逝不見了。但在鳥居龍藏與伊能嘉矩的時代,卻是活生生的存在著,他們兩人親自去接觸,正確地記錄下來。透過這些文獻,我們可以和百年前的台灣見面,但想要與當時的人們同行,是一件不容易的事。百年前的聚落,該當今天的何地?當年所走的路,今何在?今天這些文獻終於由勘查舊聚落、古道有深厚造詣的學人譯成中文,能與讀者見面,實是一件喜訊!

楊南郡先生是台大登山社的指導老師,熱愛登山活動,其熱情至今不變。楊先生不止於登高峰而滿足,他注意到通往山地的道路已有很大的變遷,早期地圖所記載的山路何在?許多聚落已遷移,其舊址如何訪查?楊先生旺盛的知識欲,使他走上孤獨的知識探索之旅。新知識的累積,自然形成一門學問。進入山地的先民,如何利用台灣特有的地勢,建構交通網或交易網?部落的遷移或民族的移動,是否恣意的?或者有定律可循?交通的難易對族群的形成無不影響,真正要了解台灣複雜的族群配置與其互動,交通是不可或缺的知識之一。譬如,鹽是不可缺乏的,山區的住民在異族環繞下,如何建立交易的關道?誰來扮演仲介人?占據交通的要津是福是禍?是四方八達或是四面受敵?跋涉峻嶮偶有新發現,在今天被認為人類不能居住的高嶺發現部落舊址,又做何種解釋?脆弱的人類學理論立刻崩潰改寫,新解釋跟從而來,這是顯而易見的。

台灣在異文化的錯綜交織下,使田野充滿機鋒,處處都是寶藏所在。許多事物都為人帶來驚喜、帶來啟發、帶來震撼。任何的疑難,不要輕易打發掉,疑惑是對未知世界的探索原動力,是通往真理的羊腸小道,這是現象之後必有理則存在之故。最後,謹以「以知為知,以不知為不知」這一句千古箴言來勉勵讀者。學問不論大小,只問深淺。學問與知識已飽和者無緣,知識的女神只對承認自己知識有限,有疑惑者招手。面對未知的世界,勇敢地踏出一步,自然可以走出一條路來───路是人走出來的。楊南郡先生是開路的先鋒,勇者的典範,台灣充滿寶藏的最好見證人。

〈總序〉

台灣的田野是無盡的寶藏

劉斌雄(人類學暨民族學家)

我從小就存疑;人為什麼活?人為什麼打仗?後來走上人類學的道路,與期望解開這些疑問,相信是有一些關係的。一九五七年,我首次參加蘭嶼的民族學調查,從事雅美族的系譜採錄工作。我對所目睹、所接觸的現象,有強烈的想知所以然的欲望。譬如說,對系譜一面記錄一面問,「系譜空間」是什麼?其中所蘊藏的豐富資訊,如何開採而取用?雅美人居住的房屋,其大小有顯著的差異,但居住者所組織的都是核心家庭,為什麼其他類型都不見?有什麼定律可以證明大家庭之不可或無法存在...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。