名人推薦:

代序:我們陌生的形象

從作品看李碩,以為他的「專業」就是中古史——搞魏晉南北朝的,側重戰爭史。顯然,這是一種自以為是的學術圈視角:哪位學者都得有個「專業」嘛。及至看到《孔子大歷史:初民、貴族與寡頭們的早期華夏》,才知道他的第一本書就是寫孔子的,而《孔子大歷史》已是十年後的大幅增訂本。

真是要對李碩的貫通刮目相看了。從南北朝一下穿越到了春秋,把幾乎寫濫了的孔子又娓娓道來地捋了一遍,從生寫到死,居然又寫出了新意,讓人心生敬佩。在《孔子大歷史》的後記中,李碩曾提到,「之前的商朝和西周歷史記載太少,更不好討論」,但附錄中已收錄《周滅商與華夏新生》作為外篇之一:「因為有了周公一代人的歷史,才能更深入理解孔子及其儒家思想。」

顯然,《翦商》就是在這一長文基礎上的巨幅擴寫。追根溯源至此,你不由得感歎並由衷欽佩:他一直跟著感覺走,他的好奇心太強,對於開拓新領域,太不畏難了。

那麼結果呢?先袒露下讀李碩這本書前的真實心跡:既然進入了我們這片撲朔迷離、難啃難纏的上古史與考古領地,就得從專業的角度好好審視審視了。不意,這書讀起來就讓你放不下,最後,我要用「震撼」二字來形容自己的感覺和心情了。

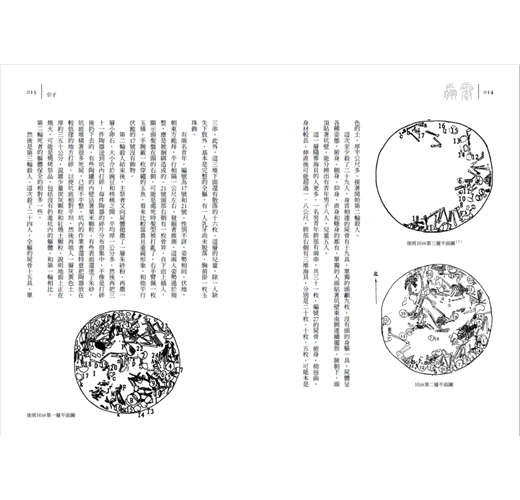

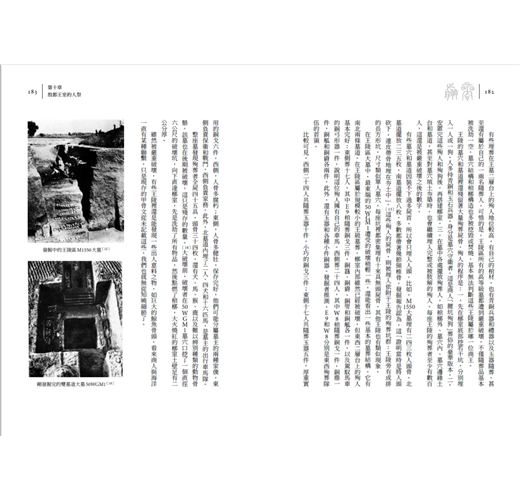

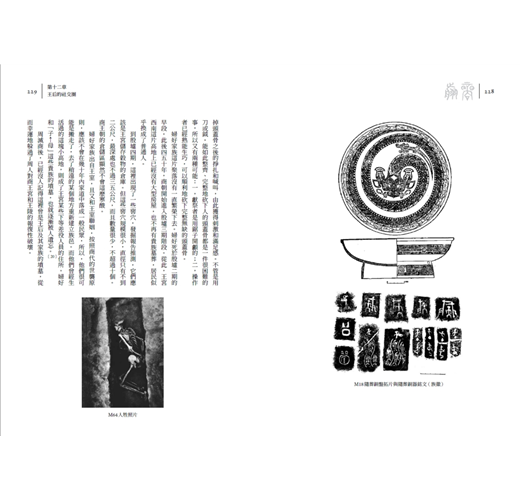

李碩是講故事的好手,從引子開始翻了幾頁,我就被吸引住了。作者認為人祭(殺人向鬼神獻祭)的消亡和周滅商有直接關係,甚至引發了華夏的新生,於是開場就復原了一場殷商晚期的人祭儀式。「然後開始殺人」──「震撼」的感覺就是從讀到這幾個字開始的,「第一輪殺了十九人……這次至少殺了二十九人……然後是第三輪殺人。這次殺了二十四人……」(第三—六頁)作者平靜地按時間順序,細緻地描述了殷墟祭祀現場發生的一幕幕。這用的可都是我們頗為熟悉的考古發掘材料啊。在那些枯燥的資料和冷冰冰的敘述面前,我們曾「麻木」地做過「研究」。然而這次,我被震住了。沒有人這麼寫過,怎麼此前沒有讀出畫面感呢:「對商人來說,在聚會典禮時殺戮異族,不僅僅是給諸神奉獻祭禮,也是讓圍觀者獲得精神刺激和滿足的『盛宴』,比如,多處人祭坑留有蓄意虐殺的跡象,尤其當人牲數量不足,獻祭者還會儘量延緩人牲的死亡,任憑被剁去肢體的人牲儘量地掙扎、哀嚎或咒罵。這種心態,和觀看古羅馬的角鬥士表演有相似之處。」(第三九三—三九四頁)這種帶有聲音的、殘酷的畫面感,只能用文字來表現。在視頻和音訊節目中,呈現得肯定都是有限的。

說起來,李碩在本書中所描述的,都是我這個在新石器時代至夏商周考古領域熬至「資深」的學者所耳熟能詳的,但他的視角和寫法卻又使我耳目一新:他賦予了我們熟視無睹的諸多場景以畫面感,他推出的若干結論你沒想過,但細想想還真是那麼回事兒。或許,這正緣於李碩與考古學和上古史恰到好處的「距離感」,使得他可以避免我們這些「身在此山中」者的諸多侷限。

乍看書名,以為就是集中於周滅商(殷周革命)這一大的歷史事件呢,但作者卻將其筆觸放大到了這一大事件之前的一千多年,從新石器時代末期說起,這就有點《萬曆十五年》的味道了。對此,我是惺惺相惜的;我曾說拙著《何以中國:西元前二○○○年的中原圖景》就是對黃仁宇先生致敬的效顰之作。沒有一定的宏觀視域,是不可能看清說清一群人、一件事的歷史意義的。畢竟是寫戰爭史的好手,李碩對於長時段、大場景的勾勒,駕輕就熟。「宏大敘事」與細緻入微相結合,構成了這本書的一個顯著特色。

他用幾頁的篇幅,相當克制但又極其清晰地描述出了悠長而發展緩慢的新石器時代唯一明顯的變化——人群「共同體」規模的擴大。距今六千年前的仰韶文化早期,百人級的村落;距今六○○○—五○○○年間的仰韶文化中期,千人級的「部落」;距今五○○○—四○○○年間的仰韶文化末期與龍山文化期,萬人級的早期國家(古國)出現。你看,就這麼乾淨俐落,就這麼雲淡風輕,那麼一大堆亂麻般的史前史頭緒就給你捋清了。

他把從龍山時代到商代的華夏文明的最初階段,稱為「華夏舊文明」,認為周滅商後,周公旦一代人迅速廢除了人祭宗教,並抹去了與此相關的文獻與記憶,從而開創了和平、寬容的「華夏新文明」,其影響延續至今。這一大的歷史認知,構成了此書的立論基礎,「翦商」,則是關鍵性的切入點。李碩有他自己明確的史觀史識。

他的不少提法,鞭辟入裡,一語中的。比如,「甲骨文是標準的『男性文字』,而且是龍山文化之後部落舊習未褪時代的男人們創造的文字。那時還沒有後世人理解的王朝秩序,部族之間的掠奪和殺戮司空見慣,嗜血的諸神主宰著蠻荒大地。」(第二一二頁)「商王需要直接管理的王朝事務比較少,其最重要的事務是組織祭祀和戰爭,而商人各宗族則承擔提供祭祀貢品和戰爭兵員(自帶裝備)的任務。所謂:『國之大事,在祀與戎。』這正是家族分封制而非官僚帝制時代的規則。」(第二二三頁)「人祭宗教及角鬥產業的消亡,都源於外來文化的干預。……周人並未開創一種新的宗教,而是採用世俗的人文主義立場,與極端宗教行為保持距離,不允許其干預現實生活,所謂『敬鬼神而遠之』。這奠定了後世中國的文化基礎。」(第一五頁)「周文化和商文化很不同,族群性格也差別很大。商人直率衝動,思維靈活跳躍,有強者的自信和麻木;周人則隱忍含蓄,對外界更加關注和警覺,總擔心尚未出現的危機和憂患。這是他們作為西陲小邦的生存之道。」(第四八四頁)「周人謹慎,謙恭,重集體,富於憂患意識,這些都成了新華夏族的樣板品格。」(第五四二頁)「周公時代變革的最大結果,是神權退場,這讓中國的文化過於『早熟』;戰國時代變革的最大結果,是貴族退場,這讓中國的政治過於『早熟』。」(第五七三頁)

李碩對於考古材料的運用,與古文獻和甲金文字一樣,已達嫺熟的程度,注釋與用圖,都頗為講究。說到這書的專業靠譜,還可以再舉幾個例子。

關於人祭風俗退出歷史記憶,大多數學者認為它是逐漸、自然退場的。一種代表性的說法是,殷商前中期盛行人祭,到晚期已很少了。代表著作是著名學者黃展岳的《古代人牲人殉通論》,該書介紹了殷墟三座多人祭祀坑,認為它們都屬於殷墟前期。但李碩告訴你,「查閱這三座坑的發掘報告便可知,有兩座屬於殷墟末期,一座時期不詳,根本無法確定是否屬於殷墟前期」。(第一頁)

對二里頭遺址浮選碳化糧食顆粒的統計,稻米「意外」的多,近五○%,而一般認為,華北地區的農作物應當是以旱作的粟(小米)為主的,故主持這項研究工作的植物考古學家也認為「在黃河中下游地區的龍山時代和二里頭文化時期的浮選結果中屬於異常現象」,推測除自我種植外,還可能是從外地進貢而來的。我們對此不置可否,李碩則窮追不捨,他指出了其中的一個bug(缺陷),就是植物考古學家在給出浮選結果時沒有稱重的報告。而粟米和稻米的顆粒大小及重量差異很大,分析古人的種植規模和食物構成,應當統計的是重量而非粒數。他進而引進了農學上統計不同作物顆粒重量的術語——「千粒重」(在學界,這個概念只有極少數學者提出且未引起重視),指出二里頭出土的稻米重量應是粟米的四倍,如是,稻米折合重量占比可達八四.五%,水稻也就絕對是二里頭人的主糧了。不能不說這一觀點是持之有據的。在此基礎上,他又推論道,「在龍山時代結束後的『大蕭條』中,新砦—二里頭人之所以能夠異軍突起,甚至建立華夏第一王朝,水稻是重要原因」(第四二頁),這當然可備一說。

你看,他鑽進去了,絕不外行。

此外,他還常常點出傳世文獻中某些敘述屬於後人的附會。譬如,「西周之後,人們還創造了那些更古老的半神帝王的『創世紀』,比如黃帝和炎帝,嫁接和混淆了很多周族早期傳說,造成了很多混亂。」(第二八七頁)「到春秋,後人又創造出了更古老的、《詩經》裡沒有的堯和舜,於是,后稷的經歷再被翻新,增添了更顯赫的內容……以現代學術標準看,《尚書》中那些最古老的篇章,如堯、舜、禹及夏朝,都是不可靠的,只有到了商朝才開始有一些可信的內容,如《盤庚》。」

(第三○四頁)「賜弓矢和斧鉞並授予征伐之權的做法,並不見於商代的甲骨文和金文,更像是西周以來分封制度的規則,甚至是春秋時期周王室對齊桓公和晉文公等『霸主』的授權。……這種春秋時人的觀念傳到戰國和秦漢以後,成為書寫文王和商紂故事的母題。」(第四三六—四三七頁)針對《史記.殷本紀》中周昌請求紂王不再使用「炮烙之刑」,「紂乃許之」的記載,李碩的評價是:「這實乃後世的一種道德敘事,並不符合當時的規則。」(第四三七頁)如此種種,都頗有「古史辨」之遺風。

至於「大禹治水」係改造溼地、開發稻田說,二里頭宮殿和手工業族群為二元並立模式(後者或屬商滅夏的「第五縱隊」)說,商代大規模放牧水牛說,商代中期宗教改革失敗說,周原鳳雛村甲組基址係文王大宅說,周昌創作《易經》為翦商說等,皆頗富新意且邏輯自洽,可備一說,當然也有待於進一步的驗證。

「也許,我們至今也還難以完全了解我們自己。考古,就猶如一面深埋地下的鏡子,倒映出我們陌生的形象。」(第一八頁)還是用李碩的話結束這篇狗尾續貂的序,讀者諸君可以儘早進入正文,感知作者給我們描繪的「我們陌生的形象」,感受上古探索與考古寫史的魅力吧。

許宏(考古學家、二里頭考古隊前隊長)

二○二二年八月八日

於京西門頭溝