他們有人離鄉來台灣念書、與家人團聚,或是在台灣建立新的家庭;有的則是遠赴異地追訪移民的來處。

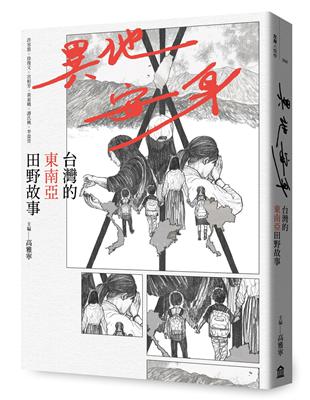

這是一本在台灣寫下的東南亞故事。

踏進一間街角常見的家庭理髮店,你有留意過那位手執剪刀的女性來自何處嗎?她們為何選擇家庭理髮作為職業?家庭與工作如何兼顧?她們如何看待自己工作上的情緒勞動?在體貼專業的服務背後,每個女性都有屬於自己、既相似又不同的故事。

「跨國銜轉生」是指因為父親或母親的移居,轉學來台灣的孩子。語言上的障礙造成了學習或生活上的適應不良,而此時教他們語言、陪他們聊天的,是同樣離開家鄉來台灣念博士的越南外籍生。大跨國生如何看待小跨國生?大、小跨國生對於異鄉生活的想像、需要克服的困難,一樣也不一樣。

信仰是移民的重要慰藉與力量。這份力量不只來自信仰本身,宗教空間塑造出家的環境、信眾互動時如同親人般的關心,讓他們在台灣有了家的感覺。「你是什麼人?」這個問題讓一位研究生遠渡重洋、到越北尋找一支流動遷移的民族「𠊎」,卻也讓他更進一步思考到底什麼是「認同」?「志工是服務、是學習,還是添麻煩?」志工參與是大學生接觸不同人群的重要管道,不過泰北當地人怎麼看這些來「幫助」他們的大學生?他們又如何省視自己?

+++++

「異地」在這裡意義多重。對台灣人來說,東南亞是異地;對東南亞移民而言則反之;木柵的東南亞移民社區,對台灣人來說又是另一種異地。

這本書是一位人類學家帶著一群研究生,進入移民的社群,寫下他們在台灣的故事。這本書也是一本從田野課堂逐漸長成的田野心法,作者們都是初入田野的菜鳥,從如何「開始說話」、如何拿捏與採訪對象的距離,一步步學起;也因為是田野菜鳥,訪談中放了很多「我」進去,他們問出問題,也跟著受訪者一起思考,思考什麼是認同、怎樣算是家人,哪裡才是家。

踏出舒適圈、進入田野地(隨之帶來干擾)、感受文化衝擊、建立關係、嘗試理解(或許也嘗試改變)、離開,作者們在不同階段提出各自對田野的困惑;也分別試著從經濟、認同、教育、宗教、志工五個不同角度,理解並思考田野中的故事。

這本書記錄了田野中,人的故事,也從人的故事,思考什麼是田野。

作者簡介:

主編

高雅寧 國立政治大學民族學系副教授

作者群(依文章順序)

許容慈 國立政治大學民族學系在學

徐俊文 國立政治大學民族學系碩士

宮相芳 國立政治大學民族學系博士生

黃素娥 國立政治大學華語文教學博士學程博士

譚氏桃 國立政治大學亞太研究英語博士學程博士候選人

李盈萱 國立政治大學民族學系碩士生

各界推薦

名人推薦:

在這本書中的「異地」概念豐富,非常適合人類學的初學者借以探索「田野地」、「異文化」的意思。從這五個田野故事中,異地可以是如同異托邦般的普悲寺、可以是留學生與婚姻移民或移工之間的區隔、可以是華文學校之外的「社區」、也可以是數十年無法釋懷的難民與族群身分。「安身」則很明顯的是因為走出舒適圈之後,關係蔓生,讓新的身分滋長,彌合了原先的差異。──陳如珍

若你對田野的想像是進入陌異之地搜羅異色文化,閱讀此書時會驚奇發現:異地中,人們最常尋獲的反而是自己——我是誰,為何至此?「我」被重新被拾起後,如何成為人行動的重要座標?翻閱此書的你,將和作者們一起踏上追尋的旅程。──朱剛勇

此時此地,越是陌生的狀態越要有開放的心面對一切。自在,是所在地的「我們」一同建構並互相感受給予的。——方億玲

名人推薦:在這本書中的「異地」概念豐富,非常適合人類學的初學者借以探索「田野地」、「異文化」的意思。從這五個田野故事中,異地可以是如同異托邦般的普悲寺、可以是留學生與婚姻移民或移工之間的區隔、可以是華文學校之外的「社區」、也可以是數十年無法釋懷的難民與族群身分。「安身」則很明顯的是因為走出舒適圈之後,關係蔓生,讓新的身分滋長,彌合了原先的差異。──陳如珍

若你對田野的想像是進入陌異之地搜羅異色文化,閱讀此書時會驚奇發現:異地中,人們最常尋獲的反而是自己——我是誰,為何至此?「我」被重新被拾起後...

章節試閱

北𣴓客家阿婆的岱依族頭巾

抵達府通市鎮之後就看到很多門口貼著五福紙的人家,一問之下才知道,這裡住著很多岱依族,在一九七九年戰爭之後,許多人改登記為岱依族。再進一步詢問他們是否知道人裡的大眾𠊎(𠊎人一個分支的名稱),他們表示不知道。

(二○一九年十月十二日,越南北田野日誌)

原本我前往越南的目的是做𠊎人的民族誌調查,理解他們目前生活樣貌與文化傳承上遇到的瓶頸。但在越南進行了一段時間的田野調查之後,我慢慢看到一條幾十年前,𠊎人們都走過的路。一條逃難的路。

跟著芳太老師的團隊一起工作,的確讓田野順利了許多,我也漸漸熟悉外國人在越南進行田野的模式。那天告別了T老師,回到三太村就聽說早上有幾個公安進到村子裡找我,不過後來聽說我有了太原科學大學的學籍後就走了。而接下來在太原的訪談也因為有了太原科學大學開立的「介紹證」(giấy giới thiệu),我一個外國人得以自由進出田野地,不會讓當地公安感到不安。

過了幾個星期,研究團隊遇到瓶頸,因為單純做太原地區的調查,能蒐集到的資料實在太少了,這段時間三太上上下下應該都被我們訪問透了。

「這樣的資料,我根本很難寫出文學相關的論文啊!」學姊悶悶地說道。我們這一組有我和兩位學姊,她們一位是越南本地人,另外一位是來自中國雲南與當地少數民族認識通婚的越南新住民,因為跟著芳太老師的關係,她們便分別做起了關於𠊎人的文學與自然觀念的研究。我們三個坐在學校「北部山區少數民族文化語言研究中心」辦公室裡的大木桌旁,為各自的學術生涯憂慮了起來。

「你們都已經到這了呀,下星期我們去北𣴓吧!」木門突然被推開,芳太老師從隔壁的國際合作辦公室走了過來,手上拿了一份助理剛整理給她的資料。「我們打聽到在北𣴓有個地方還住著𠊎人。」老師一邊說,一邊把資料遞給我們。

循著太原科學大學老師提供的線索,研究團隊前往北𣴓省府通市鎮(thị trấn Phủ Thông)。北𣴓省是越南北部進入東北山區的重要道路,位在太原省的正北方,再繼續往北走就會與中國廣西的崇左還有百色接壤,這樣的地理位置使得北𣴓省成為一個民族組成非常多元的省份。府通市鎮是坐落在越南國道三號(Quốc lộ 3)上岔路口的一個小鎮,從省會北𣴓市往北走不到半小時的車程,東邊通往岱依族的聚居地,同時也是越南的觀光名勝三海國家公園(vườn quốc gia Ba Bể),西邊就是中越邊界的省份—諒山(Lạng Sơn)。

街道上人來人往都是岱依人,若不是之前聯絡了地方上的幹部,我們還真的很難看得出來這裡曾經住了許多𠊎人。

抵達府通市鎮後,在地方幹部的安排下,我們訪問了幾位居民,他們大多是祖輩與𠊎人通婚的後代。

「如果是岱依族的歌曲,我還能唱不少。但𠊎話的歌我就不懂了。真正的𠊎人早在一九七九年就回去中國了。」一位受訪的道士(thầy tào)這麼告訴我們,他的爺爺是𠊎人,但家人在上個世紀把身分登記為岱依族了。

「不過如果你們要找還會說𠊎話的人,就到前面路口去找吧!」道士邊說邊指向前面路口:「你會遇到兩位老人,大概八十多歲。」

我們循著道士的指引,果然在路口遇到了一對八十多歲的姊妹—英妹與梅妹。她們來自憑雲社(xã Bằng Vân,舊稱憑扣社[xã Bằng Khẩu]),姊妹倆一起嫁到府通。

當時兩位阿婆正要去為在蓋新房子的孫子們準備午餐,就被在鎮上做田野的我們遇到了。新家就蓋在大馬路旁,是兩層樓的新式樓房。阿婆說,這裡曾經是一個很繁華的地方,但是很多年前發生了一些事,大家先後都離開了,留在府通市鎮的她們經過多年的努力,才終於存夠錢,能蓋一棟新的房子。現在,英妹婆婆與梅妹婆婆家是府通市鎮上為數不多的華僑家庭,他們自稱客家人,也自稱華僑人,不過因為說的話和𠊎人基本上互通,所以被政府劃分為𠊎人,也被叫作客家𠊎,或是流民𠊎。而很難想像的是,府通市鎮其實就是一條由華人所建立起來的街坊,大概四十多年前,這裡還住著整條街的華人。

英妹婆婆與梅妹婆婆不是本地人,出身於府通市鎮東北方四十公里遠的憑雲社。年輕的時候,姊妹倆常常一早騎著腳踏車到這裡的華人街做買賣,做著做著就認識了彼此後來的丈夫,後來兩姊妹就一起嫁到府通市鎮,開始了種茶還有賣河粉與米粉的生活。

兩位阿婆的客語非常流利,所以我們很好奇她們還記不記得過去唱的山歌,或是這裡有什麼特別的文化,但結果卻讓我們感到有些意外,因為她們已經不記得什麼以前的歌曲了,只說後來發生了戰爭,大家都離開了這個地方。

「山歌都被帶到南方去了。他們都走了。」英妹婆婆向我們說起了她一段故事。

英妹婆婆原本有七個孩子,一家人就在府通市鎮種種茶、賣賣河粉和米粉糊口。一九七五年,才剛解放南越的北越政權與柬埔寨發生衝突,好不容易才結束長達二十年戰亂的越南再次陷入戰爭。因為南方需要更多的人力,英妹婆婆的大兒子被徵召入伍,最後不幸戰死在柬埔寨。同一時間,越南本土也掀起了一場排華風波。英妹婆婆的丈夫、孩子在這一場風波中為了生存,留下行動不方便的英妹婆婆,逃到南方華人比較多的地方尋求庇護。這場排華風波也讓熱鬧一時的府通市鎮,最後只剩下零星幾戶的華僑家庭。

這時,我注意到英妹婆婆頭上盤著一條黑色頭帕。英妹婆婆說每天只要出門上街,就會把那條黑色頭帕盤在頭上,若沒聽過她的故事,從外觀上看來,她和街上的岱依族婦女並沒有什麼不同。

「其實我也不知道這個頭巾是做什麼的,應該是戴著好看、戴著漂亮吧!我們𠊎人以前是不戴這個,這個是他們岱依人才會戴的。」

英妹婆婆坐在家中的竹凳上對我說。「但是後來𠊎人走了,岱依人來了,住在這裡的𠊎人也開始不敢在外面說𠊎話,都改說岱依話跟越南話,只有回到家裡才偶爾會說𠊎話而已。」

英妹婆婆綁起頭巾,走出門外,用越南語問我:「戴上頭巾後,你看我這樣不就跟其他人都一樣了嗎?」但在英妹婆婆的舉止之間,我卻感覺到了𠊎人生活在越南滿滿的無奈。一百年間,因為無數次的戰火,𠊎人不斷地被迫遷移,離開了熟悉的家園,也讓摯愛的家人被迫分別。

臨別前,英妹婆婆告訴我們,她還有一個住在憑雲的姪子,名字叫水養,從前有去過河內讀書,或許我們可以去問問他。之後,英妹婆婆就向我們道別了。看著英妹婆婆沒入人群的背影,就像是在府通這個小市鎮中的𠊎人,漸漸地把自己淹沒在岱依人市集裡熱情的叫賣聲中。

那條𠊎人走過的路

一八六五年,大清國已經經歷了十多年太平天國的動亂。這個發源於廣西邊界、以客家人群為主的反抗軍事群體,在經過十多年的抗爭後逐漸走向衰亡。但在經過十多年的軍事武裝抗爭後,清國南方變得難以經營生計,也因為擔心受到清軍的報復,一群又一群來自兩廣地區的太平軍、義軍,或是一般平民,從廣西及雲南穿過當時的清越邊境,經過興化省,進入岱依族、儂族較多的諒山,建立了自己的街市。

(二○一九年十月十二日,越南憑雲田野日誌【資料整理】)

我們順著英妹婆婆給的指示,前往北𣴓省憑雲社。車子搖搖晃晃地開進了北方的大山之中,順著大山蜿蜒的走勢來到一處山坳。山坳裡的建築明顯與越南其他地區不同,反而出現了中國嶺南一帶很常見的騎樓。這裡聚集了非常多的流民𠊎。

我們挨家挨戶地問,終於找到了英妹婆婆的姪子水養。今年已經七十二歲的他卻能夠說著一口流利的華語,著實出乎我們意料,不過更讓我們意外的是這裡居民對於外來者的態度。或許因為這個村落不在現有的主要幹道上,村子裡不常有外人,除了水養爺爺,其他居民似乎並不太歡迎我們的到來,又或者帶著點排斥,不太搭理我們的詢問,只是上上下下打量我們一行人。最後因為天色也不早了,我們和老師就早早離開,返回太原。

幾個星期後,我獨自一個人搭上客運,想要再次拜訪英妹婆婆、梅妹婆婆還有水養爺爺,但當我抵達府通後,英妹婆婆卻告訴我,水養爺爺在一個星期前過世了。英妹婆婆送我上了前往憑雲的班車,我突然不知道下一步應該怎麼辦,加上出發前吞了一顆暈車藥,一路昏昏沉沉地再次晃到山坳裡的憑雲社。下車後,我先到憑雲街區找了一間旅館投宿,心想明天再碰碰運氣吧。

晚上,我走出飯店,走到了黑漆漆的大馬路上,北邊不遠處就是高平省邊界,再過去就到中國了,比起南邊來時的山路,往北的道路看起來更加筆直。我順著夜色中的柏油路走到了一間雜貨店前,在微弱的燈光下,一位年輕的老闆正在替小孩餵奶。

我拿了一瓶水和一包餅乾,突然看到貨架上有不少寫著簡體字的中國商品。

「姊姊,你這裡也賣中國的東西啊?」我習慣性地和老闆攀談起來。

「對啊,這裡也是去中國的路,所以就放著些。」

「那你有聽說這裡有華僑人嗎?」和當地人的閒聊我通常都講越南話,但華僑人三個字我是用𠊎話的發音說的。對當地人來說,「華僑人」已經變成一種對流民𠊎的稱呼。

「我就是啊, 我爸爸是華僑人,媽媽是岱依人。我應該算混血(con lai)吧。」老闆回答,「不過很多人都已經走了,一九七九年打仗前就順著這條路回中國了。」

老闆指的應該是一九七九年中越關係惡化所導致的中越邊境戰爭,當時有大量的越南華人因為受到迫害,走陸路逃回中國。老闆看著眼前這條黑漆漆的馬路,好像感覺到當時肅殺的氣氛。

隔天早上,我獨自走在憑雲的街上,一個老人叫住了我。

「Mày ở đây làm gì?(你在這裡幹麼?)」

這個人是水養爺爺的弟媳阿六(bà Sáu,以下稱呼她為六奶奶),我跟老師還有學姊們之前並不知道水養爺爺還有一位弟弟,叫作富倫,也住在憑雲。

「你自己一個人來?太危險了,以前這裡很多強盜,很不安全,你趕快回去吧。」

六奶奶一方面擔心我的安全,一直勸我回去,一方面卻又很熱情地邀請我跟她還有富倫爺爺一起吃午飯。

「我外孫也在太原科學大學讀書,但很久沒有回來看我們了。」六奶奶一邊添飯一邊對我說。說著一口流利𠊎話的六奶奶其實並不是憑雲人,更不是𠊎人,而是住在太平省的京族。二十一歲那年,六奶奶嫁給了在河內讀書的富倫爺爺,也就是水養爺爺的弟弟,之後就跟著富倫爺爺回到憑雲。

時間回到一九七九年,中越關係惡化,河內、太原、北𣴓等地陸續出現排華運動,許多華僑人被迫放棄家產,只帶著簡單行李就往邊境的關口走,府通市鎮和三太村都在這場風波下受到影響。原本在河內當中文老師的水養爺爺和富倫爺爺也丟了工作,被迫躲回憑雲老家。但憑雲這個地方其實並不是他們想久留的地方,憑雲只是當時經過高平省逃回中國這條重要路線上,最後一個落腳地。憑雲的居民主要是岱依族和華僑人,抵制聲浪沒那麼強,所以逃難的人會待在這裡休息一下,再往北邊的關口走。原本水養爺爺兩兄弟一家是要一起逃回中國的,儘管他們已經在這片土地生活了九代,但當時的政治環境卻不容許他們繼續待下去。

「我們原本要跟著那些逃難的人一起到中國去的,」六奶奶說,「但誰知道那天下午,關口突然提前關閉了,我們就去不了了。」

或許,大部分住在這裡的人都還記得四十年前的那場風波。大家都曾經被迫放棄祖先辛苦耕耘的結果,離開這個自己已經視為「家鄉」的地方,卻因為某些因素,又再次被留了下來。這樣的傷害對他們來說太強烈了,所以才會對這個國家的政府,甚至是當初排擠他們的其他越南人產生敵意。而我幸運地有機會遇見身為京族的六奶奶,以及曾經在河內教書的水養爺爺,願意告訴我這段大家已經不太想再提起的回憶。

六奶奶給了我一袋桃子,或許她真的把我當孫子看待。回程,我攔下一台從邊境開往河內的遊覽車,拜託司機讓我搭個便車回太原。坐在滿滿是河內來的觀光客的遊覽車上,看著車子順著這條𠊎人當時逃亡的路,往河內開去,我慢慢拼湊出𠊎人在這塊土地上的故事。

在幾個星期密集的田野調查之後,我發現當地人對於所謂「傳統文化」的態度,其實和我想像的很不一樣。他們認為舊的東西就應該被遺忘、淘汰,就像他們已經放棄的服飾、宗教,甚至包括即將消失的語言。儘管當我用客語和他們交談、記錄下他們的歌謠時,他們仍然很樂於分享,但當我問起他們願不願意教自己的孩子唱山歌,或是願不願意讓村裡的小孩學𠊎語時,他們卻又認為沒這個必要。我想,或許是因為這樣會勾起一些傷痛吧。因為自己特殊身分而被周遭排擠的那種感覺,應該沒有人想要繼續傳承給下一代,所以他們很樂意地選擇將這個身分,連同將近半世紀前的那場邊境戰爭一起遺忘。

北𣴓客家阿婆的岱依族頭巾

抵達府通市鎮之後就看到很多門口貼著五福紙的人家,一問之下才知道,這裡住著很多岱依族,在一九七九年戰爭之後,許多人改登記為岱依族。再進一步詢問他們是否知道人裡的大眾𠊎(𠊎人一個分支的名稱),他們表示不知道。

(二○一九年十月十二日,越南北田野日誌)

原本我前往越南的目的是做𠊎人的民族誌調查,理解他們目前生活樣貌與文化傳承上遇到的瓶頸。但在越南進行了一段時間的田野調查之後,我慢慢看到一條幾十年前,𠊎人們都走過的路。一條逃難的路。

跟著芳太老師的團隊一起工作,的確讓田野順...

推薦序

推薦文 田野工作者的「異地」與「安身」:逐字熟成的田野故事(陳如珍,人類學家)

《異地安身:台灣的東南亞田野故事》是一本青澀之書。

我在閱讀這本書稿時,青澀這兩個字不斷地浮現在我的腦海裡。青澀除了是還不夠甘美的,也是充滿可能性的、變化中的,就要大放異彩的。

對喜歡自我批評的田野工作者而言,每個田野都是一段不停復返的過程:像是超級瑪利歐遊戲,奔向終點、拿到星星、然後發現新世界,又開始一段新的追求與破解。而能夠這樣一直興味盎然地奔波,鍾情的正是一種不停展開的可能性。

雖然人類學家常說「沒有做完的田野,只有離開了的田野」,但多數的田野紀錄或民族誌寫作,寫的還是「完成了的田野工作」,除了少數例外,《田野的技藝》就是其中之一(本書二○○六年由巨流第一次出版,二○一九年由左岸文化重出新版)。如果說《田野的技藝》是台灣的人類學與社會學研究者,首度打開長期田野研究的「後台」,介紹了研究者走出試煉的隧道、「轉大人」的過程,《異地安身》則描述了一個更早的階段:一個或勇敢、或迷惘地走進隧道,在突然失去線索的黑暗中睜大眼看、屏氣凝神,既膽怯又忍不住好奇的青澀階段。

一頁一頁閱讀的過程中,我在文字裡好生動地看見那些在熟悉的地方竟然迷路時的猶豫步伐、面對陌生人想要開口又不知以什麼樣的口氣聲調說話的欲言又止,還有初次踏出舒適圈和背景不同的人共作時的無所適從。讀完全書,我小心翼翼地拿著書稿,心裡感謝高雅寧老師和她的學生們把這一本「師生習作」和大家分享。我相信本書往後一定會在大學的方法課上、或是在初上田野的工作者的行囊裡,陪伴大家一起摸索前行。

* * *

這本書包括五個田野故事。

許容慈是在台北生活的大學生,在她的田野故事中,結婚來台的福州女性理髮師的經歷與她自己家庭中女性的故事一再交錯。從文章一開始,容慈就點出自己對人的來處、與身分建立的好奇。透過對女理髮師Tina 逐漸深入的仔細觀察與兩個人的對話,她慢慢在田野中看見自己、甚至是成為新的自己的可能性。在這篇文章中,雖然敘事者只有容慈一個人,我們卻彷彿能聽見她和Tina 叨叨絮絮的對話;在對話中,兩個人的形象都一層一層地變得鮮明。

徐俊文以台灣客家人的身分去越南北部尋找說著客語的𠊎人。在不長的章節中,我們已經看見他一步一步蛻變為一個自信的田野工作者:從一開始進入田野時被蒙蔽差點失去重要的金錢、到神奇地找到可靠的團隊時的眼淚,及至故事結尾時,已經是一個慧黠的研究者,能以「一曲換一曲」的提議,打開報導人的歌聲。此外,俊文田野的重心也從尋找一個想像中的「親族」,逐漸蛻變為追索在同一條逃難的道路上走過的人們。文章雖然寫完,但俊文留下了這研究未完的體悟。

如果容慈和俊文的文章,讓我們看見了報導人與田野觀察者的「現身」,宮相芳側寫越南外籍研究生黃素娥在台北遇見越南移民跨國銜轉生的故事,則讓我們明白了「尚未安身」的狀態。因為是側寫,相比於本書的其他章節,這一章比較沒有生活細節的「看見」、與田野觀察者的「感受」。再加上章節敘事是由數位大小跨國生的故事組成,因此在段落與段落之間,特別有種浮動未定的感覺,相當契合「跨國生」這個身分本身的流動感。素娥很清楚地指出:即使同樣都是出身越南、同樣有跨國生的處境,但是每個人的經歷都不同,要怎麼樣避免把自己的感受投射到報導者身上,是她重要的功課。其實素娥的這個領悟對所有的田野工作者都是重要的:塵埃未定的身分,不一定要是焦慮的來源,也可以是田野工作能緩緩、穩定地展開的關鍵。

從相芳與素娥的這一章開始,本書也轉進對「家」是什麼的探究。

越南籍研究生譚氏桃的文章對家的現身寫得特別的細膩。她原本是想探究移民社群的宗教空間,但卻在走入為越南籍佛教徒提供宗教與聚會空間的普悲寺之後,發現這不只是一間佛寺,同時也是許多越南籍移民象徵性的家。一方面寺廟提供了家鄉的語言、食物與人情,另一方面佛經的哲理與同鄉的支持,提供了在異鄉穩定的力量。譚氏桃寫得最好的部分是看見這個家的過渡性(也是一種轉銜空間?):對於新來、還不能安生的移民,這裡提供了必要的支持與底氣。一旦適應了在台灣的生活和語言,有了新的人際關係之後,寺廟作為被依賴的家鄉的功能就會淡出。在這裡,寺廟像是子宮一樣,保護了一個身分的成熟與落地生根。

如同譚氏桃在皈依普悲寺之後,透過日常的參與,感覺到自己成為「圈內人」,李盈萱在離開國際志工的慣常和舒適圈之後,也慢慢成為泰北美斯樂田野地的「自己人」。盈萱在反思國際志工的實踐上有許多反覆、嚴厲的自省。寫到她硬著頭皮「走入社區」和洪阿姨相遇、跟著打歌團一起跳舞、從尷尬到跟上舞步的過程時,整個故事好看了起來。繫上紅線那一段的情感深刻,展現了民族誌寫作的能量,也足以說服讀者為什麼往後幾年,盈萱會拚命地努力、希望透過地方調查去找到在美斯樂長期投入的工作計畫。

盈萱的寫作中很感人的地方是:讀者大概可以從她對國際志工實踐的檢討中,看出她是一個喜歡有計畫、有目標去努力的年輕人。但她在承接了洪阿姨和田野地其他人的善意之後(「被服務」),卻能夠轉而接受不確定的、沒有一定終點的工作方式:先梳理文史和聆聽當地的聲音,允許長期計畫的面貌慢慢浮現。我想這是因為她心裡已經認定了自己不再只是外人,已經在異地找到了身分,因此可以有慢慢來、有犯錯、試誤,甚至是半強求當地人與自己互動的空間。

* * *

讀完這些章節,我慢慢地咀嚼著異地安身這幾個字的味道:異地安身,異地安生。

在這本書中的「異地」概念豐富,非常適合人類學的初學者借以探索「田野地」、「異文化」的意思。從這五個田野故事中,異地可以是如同異托邦般的普悲寺、可以是留學生與婚姻移民或移工之間的區隔、可以是華文學校之外的「社區」、也可以是數十年無法釋懷的難民與族群身分。「安身」則很明顯的是因為走出舒適圈之後,關係蔓生,讓新的身分滋長,彌合了原先的差異。容慈成了Tina 阿姨理容院沙發上的常客,除了阿姨,其他的客人也會相應調整他們在這個空間的行為。俊文不再需要透過服裝來扮演當地人,而在重複探訪婆婆和偏鄉爺爺、理解他們的處境之後,自然地成為越北𠊎人生活裡的一分子。素娥透過協助小跨國生,在努力成為移民與台灣橋樑的過程,讓自己也更成為這個新家的一塊基石。譚氏桃皈依成了佛教徒並積極參與寺廟相關的活動,因而在台灣有了一個新的越南家鄉群體的歸屬。而盈萱接受了洪阿姨的邀請和紅線,於是她「不想他們只做我生命裡的流星」。因為這樣的想望,所以努力去滋養了新的關係、獲得了新的身分。

雖然高雅寧老師謙虛地稱這本書為「師生習作」,但我覺得《異地安身》的故事,提供了人類學田野工作者兩個很好的體悟。

一個是透過研究者與移民的不同,更看清田野工作者的本質。

移民在努力找到安身之所時,接下來的目標應該就是要安生:如同Tina 阿姨一樣,「反正來了就來了啦」,好好過日子,成為移入社會的一分子。但這不是人類學者的目標,所以譚氏桃和普悲寺其他的越南信眾還是不同:她既是圈內人,感受到自己和其他人沒有不同,也是研究者,所以還帶著一個旁觀、反思的眼光。人類學家保羅.史托勒在《介乎之力:一趟人類學的奇幻旅程》中藉著西非老人常說的話「即使一根木頭在水裡漂流了一百年,它也不會變成一隻鱷魚」,來點出人類學家永遠不會,也不應該希望,成為百分之百的「當地人」。雖然不會成為百分之百的當地人,但是這種「介於其中」的身分卻非常強大:可以幫助我們看見身處一個社會往往看不見的社會與文化結構。這一點可以說是田野工作(與田野帶來的身分轉換)的力量。

另外一個體悟是關於寫作。

因為有幸為這本書寫推薦序,我陸續看過幾位作者不同時期的文章版本。每一次的修改都讓我感到驚豔。好像孜孜不倦吐絲結網的蜘蛛,隨著故事的細節一點一點地修訂,不僅是讀者看到了更吸引人的文字,同時,寫作者本身也更清楚地明白了田野中帶回來的領悟是什麼、下一次要問的問題是什麼、下一個待融入的異地在哪裡。

青澀的滋味,在一字一句的刻畫間,逐字熟成。

推薦文 田野工作者的「異地」與「安身」:逐字熟成的田野故事(陳如珍,人類學家)

《異地安身:台灣的東南亞田野故事》是一本青澀之書。

我在閱讀這本書稿時,青澀這兩個字不斷地浮現在我的腦海裡。青澀除了是還不夠甘美的,也是充滿可能性的、變化中的,就要大放異彩的。

對喜歡自我批評的田野工作者而言,每個田野都是一段不停復返的過程:像是超級瑪利歐遊戲,奔向終點、拿到星星、然後發現新世界,又開始一段新的追求與破解。而能夠這樣一直興味盎然地奔波,鍾情的正是一種不停展開的可能性。

雖然人類學家常說「沒有做完的...

目錄

推薦 田野工作者的「異地」與「安身」:逐字熟成的田野故事/陳如珍

寫在前面/高雅寧

導言 田野,是重新認識自己的過程/高雅寧

【經濟 vs. 性別】可以靠得多近?從走進阿姨的理髮店開始/許容慈

原來不只是進入田野的我們希望了解報導人,報導人也在用自己的方法希望了解我們,我們應該把自己當成研究對象,抽身來看自己在田野中的位置與角色。

【遷移 vs. 認同】一個來自台灣的「𠊎人」/徐俊文

我發現當地人對於所謂「傳統文化」的態度,其實和我想像的很不一樣。我想,或許是因為這樣會勾起一些傷痛吧。因為自己特殊身分而被周遭排擠的那種感覺,應該沒有人想要繼續傳承給下一代,所以他們很樂意地選擇將這個身分,連同將近半世紀前的那場邊境戰爭一起遺忘。

【教育 vs. 家庭】何處為家?何為家人?跨國學生在台灣的交會/宮相芳、黃素娥

素素和跨國生家庭從越南來到台灣,從越南的教育體制進入台灣的教育體制,從越南的生活文化進入台灣的生活文化,面臨到各種不同的障礙與困難,但在彼此協助相伴的過程中,成為在台灣陪伴彼此的家人。

【空間 vs. 信仰】尋找一間家鄉的寺廟:越南、移民、普悲寺/譚氏桃(黃馨慧譯)

成為台灣公民,是他們為了謀生和改善經濟地位需要有的好運氣,然而,他們本質上仍然是越南人。他們需要彰顯這種身分。寺廟或多或少為他們提供了物質和精神條件,來實踐這個身分。

【志工 vs. 田野】什麼是田野?當國際志工遇上田野調查/李盈萱

由志工開始的田野是崎嶇的、是缺少準備的,甚至可能有著潛在的倫理問題。但志工開始做田野後,會開始對地方產生不同的認識,藉由參與社區活動,和原本的志工活動產生呼應,也能讓志工團在看見社區各種面向和實際狀況後,依據現況調整服務方案,對於「服務設計」、「課程教學」、「志工倫理」、「反思」,都是利大於弊。

推薦 田野工作者的「異地」與「安身」:逐字熟成的田野故事/陳如珍

寫在前面/高雅寧

導言 田野,是重新認識自己的過程/高雅寧

【經濟 vs. 性別】可以靠得多近?從走進阿姨的理髮店開始/許容慈

原來不只是進入田野的我們希望了解報導人,報導人也在用自己的方法希望了解我們,我們應該把自己當成研究對象,抽身來看自己在田野中的位置與角色。

【遷移 vs. 認同】一個來自台灣的「𠊎人」/徐俊文

我發現當地人對於所謂「傳統文化」的態度,其實和我想像的很不一樣。我想,或許是因為這樣會勾起一些傷痛吧。因為自己特殊身分...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。