黑暗永遠不死。──闇主回來了。

很多人都猜到:闇主不會輕易在黑幕裡喪命;

但卻沒人料到:黑暗凝聚的力量有多駭人……

闇主不但從黑幕實質的黑暗裡生還,還掌握了更可怕的能力;

阿麗娜雖然渴望與瑪爾共同開創新生活,

但她無法逃離過去,也無法無視自己的命運,

或者背離自己身為太陽召喚者的事實。

在惡名昭彰的武裝民船船長史登洪德協助下,

阿麗娜回到拉夫卡,重新集結所有助力,

為即將全面反撲的闇主勢力預作決戰的準備;

但阿麗娜越接近理想,就離最愛的瑪爾越遠。

國家、力量,與愛。阿麗娜必須在這三者當中做出選擇,

或者,當闇黑再臨之際,在即將來襲的風暴裡,

她將失去一切;

而所有爾虞我詐的政治算計、狂熱信徒的駭人追隨,

以及格里莎、古老魔法及新時代科學之間的戰鬥,

早已在不知不覺間全面啟動。

這將是黎明前最深沉的黑暗?

或者是永劫不復的地獄開端?

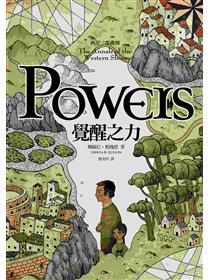

作者簡介:

李.芭度葛(Leigh Bardugo)

「這個故事的核心會告訴你:你對自己最害怕的部份,那個讓你變得與眾不同的部份,通常也會是給你力量的那個部份,擁抱它,你會因此更加美麗。」

出生在耶路撒冷,在洛杉磯長大,是耶魯大學的畢業生。她曾經申請一個業務行銷的實習機會,但最後居然變成在攝氏38度的高溫下在曼哈頓街頭拖著啤酒瓶,挨家挨戶地拜訪熟食店和酒吧推銷啤酒。後來她成為好萊塢化妝師,沉浸於對魔力、食屍鬼與特殊服裝的愛好之中;偶爾會跟「自動機械船長」樂團(Captain Automatic)一起獻唱。

但芭度葛對於寫作一向嚴肅認真地看待。她喜歡奇幻作品,她喜歡古地圖;黑暗與光明的鬥爭雖然是奇幻作品中一貫的主題,但這類故事裡的「黑暗」常常是個比喻。芭度葛想:如果黑暗不只是個比喻,而是個看得見的地方,那會如何?在《闇黑再臨:格里莎三部曲之二》裡,她將繼續敘述那片黑暗裡發生的故事。

網站:http://www.leighbardugo.com/

臉書:https://www.facebook.com/GrishaTrilogy

繪者簡介

AKRU

台北人,漫畫與插畫工作者。台北人,漫畫與插畫工作者。

作品有《北城百畫帖》、《柯普雷的翅膀》,以及多部小說插畫。

譯者簡介:

吳妍儀

「真是難以啟齒,但是……瑪爾我對不起你,雖然你是男主角,都到第二集了我還是比較不愛你(但是你不在乎吧?反正我又不是阿麗娜),我比較喜歡那個跑船的新角色(羞)……我好想幫他組後援會啊! 」

中正哲研所碩士畢業,現為專職譯者,近年小說類譯作有《傲慢與偏見》(商周)、《撒旦的情歌》(遠流)、《魔女高校》系列(漫遊者文化)。

各界推薦

媒體推薦:

★ 直到讀了《闇黑再臨》,我才承認:我從來沒有遇過這麼讓人停不下來的故事!──《衛報》

★ 能夠強勢跟上第一集氣勢的續集並不容易,但在《闇黑再臨》裡,芭度葛再度提供了融合浪漫與冒險、令人興奮的奇幻作品!故事裡的角色下了更大的賭注、戲劇張力更強,角色互動及發展也更令人注目……「格里莎三部曲」讀起來就像是魔法版的《安娜‧卡列尼娜》啊!──雷克‧萊爾頓,《波西傑克森》系列作者

★ 角色們一連串的策劃與行動將帶著讀者屏息跟隨,令讀者訝異的結局,也會讓他們持續好奇這個系列最後將如何發展。──《科克斯評論》

★ 芭度葛持續用鮮明立體的人物及高潮迭起的情節,充實她筆下的格里莎世界……讀者的共鳴,將越來越大。──《書單雜誌》

★ 《太陽召喚》中的優點全數再現!華麗的幻想世界、扭曲的邪惡魔法、帥氣聰明的男性角色,以及吸引讀者的、由浪漫所引發的焦慮。──《Horn Book 雜誌》

媒體推薦:★ 直到讀了《闇黑再臨》,我才承認:我從來沒有遇過這麼讓人停不下來的故事!──《衛報》

★ 能夠強勢跟上第一集氣勢的續集並不容易,但在《闇黑再臨》裡,芭度葛再度提供了融合浪漫與冒險、令人興奮的奇幻作品!故事裡的角色下了更大的賭注、戲劇張力更強,角色互動及發展也更令人注目……「格里莎三部曲」讀起來就像是魔法版的《安娜‧卡列尼娜》啊!──雷克‧萊爾頓,《波西傑克森》系列作者

★ 角色們一連串的策劃與行動將帶著讀者屏息跟隨,令讀者訝異的結局,也會讓他們持續好奇這個系列最後將如何發展。──《科克斯評...

章節試閱

我所知道的第一個事實,是船的搖擺、繩索的吱嘎聲,還有水拍打船殼的聲音。

我試著翻身,一道尖銳的痛楚劃過肩膀。我倒抽一口氣猛然坐起,眼睛突然睜開、心跳疾馳,整個人都清醒了。一波噁心感在體內翻滾,我必須猛眨眼睛,好把眼前漂浮過去的星星眨掉。我在一間整潔的艙房裡,躺在一張狹窄的床鋪上。日光從旁邊的舷窗灑進來。

珍雅坐在我的床邊。所以我並不是夢到她。或者我正在作夢?我試著甩開心裡那層蜘蛛網,得到的回饋是另外一波作嘔的感覺。空氣中令人不快的氣味,無法幫助我安定腸胃。我逼自己顫抖著吸進長長的一口氣。

珍雅穿著一件有藍色刺繡的紅色克夫塔,這是我在其他格里莎身上從沒見過的組合。這件衣服髒髒的,有點破舊,但她的頭髮整理出無懈可擊的髮捲,看起來比任何皇后都美麗動人。她把一個錫杯拿到我嘴唇前面。

「喝吧,」她說道。

「這是什麼?」我心懷警戒地問道。

「只是水。」

我試著從她手上接過杯子,然後發現我的手腕被鎖在鐵銬中。我動作笨拙地舉起手。水有一種明顯的金屬味道,但我渴極了。我啜飲著,嗆咳一下,然後貪婪地喝下去。

「喝慢點,」她說道,把頭髮從我臉上往後面順:「要不然妳會害自己吐出來。」

「多久了?」我一邊問,一邊瞥了埃文一眼,他靠在門上注視我。「我昏迷多久了?」

「一星期多一點,」珍雅說道。

「一星期?」

我整個人陷入恐慌。埃文放慢我的心跳一整個星期,讓我處於無意識狀態。

我一推床舖站起身,血液衝上腦袋。要不是珍雅伸手穩住我,我就會跌倒。我用意志力趕走暈眩感,把她甩開,然後磕磕絆絆地走到舷窗旁,透過那一圈霧濛濛的玻璃往外看。空無一物。除了藍色的海以外別無他物。沒有港口,沒有海岸,諾伊贊姆早就不見了。我忍住從眼底冒出的眼淚。

「瑪爾在哪裡?」我問。沒人回答,我轉過身去。「瑪爾在哪裡?」我質問埃文。

「闇主想見妳,」他道:「妳體力強壯到可以走路嗎?或者我必須抱妳?」

「給她一分鐘,」珍雅說:「讓她吃東西,至少洗洗臉吧?」

「不。帶我去見他。」

珍雅皺起眉頭。

「我很好,」我堅持。實際上,我覺得虛弱暈眩又恐懼。但我不打算躺回床鋪,而且我需要的是答案,不是食物。

我們離開艙房,一堵臭氣之牆圍住我們──不是搭著韋爾黑德號航行時的船隻氣味:船底髒水、漁獲加人體──而是某種更糟糕的味道。我乾嘔著,用力把嘴巴閉緊。我突然間很高興沒吃東西。

「那是什麼?」

「血液、骨頭、榨出來的鯨油,」埃文說道。我們搭上的是一艘捕鯨船。「妳會習慣的,」他說道。

「你自己去習慣,」珍雅皺著鼻子駁斥。

他們把我帶到一個通往上方甲板的艙口。埃文爬上梯子,我也匆匆忙忙地跟在後面爬上去,渴望離開船隻幽暗的腹部,逃離腐敗的臭味。手上有鐵製鐐銬很難攀爬,而且埃文很快就失去耐性。最後幾呎,他勾住我的兩隻手腕,把我往上扯。我吸進大口大口的冷空氣,在明亮的光線下眨眼。

捕鯨船張開全部的帆笨重地前進,由三個站在桅杆旁舉起雙臂的格里莎喚風者向前驅策,他們的藍色克夫塔在腿邊翻飛。以太拉凱,氣候操縱者軍團。短短幾個月前,我還是他們之中的一員。

這艘船的船員穿著粗紗衣,許多人都打赤腳,這樣在滑溜的船隻甲板上比較有抓地力。我注意到,他們沒穿制服。所以他們不是軍人,我也看不到這艘船上飄著任何顏色的旗。

很容易從船員中分辨出闇主麾下的其他格里莎,不是因為他們穿著色彩鮮明的克夫塔,而是因為一般水手工作時,他們懶散地站在欄杆旁邊凝視大海或者聊天。我甚至看到一個穿著紫衣的工匠靠在一圈繩索上讀書。

我們經過兩個安置在甲板上的沉重鑄鐵大壺,我又聞到一抹在甲板下面那種極端強勁的刺鼻惡臭。

「煉油壺,」珍雅說:「這是他們煉油的地方。這趟旅程裡沒用到這兩個壺,不過那股味道永遠不會散。」

我們橫越整艘船,無論是格里莎還是船員,都轉過來看。經過後桅下方時,我抬頭往上看,看到了夢中的黑髮男孩與女孩高踞在我們頭頂。他們就像兩隻猛禽一樣掛在索具上,用相稱的金色眼睛注視我們。

所以那根本就不是夢。他們來過我的艙房。

埃文帶我到了船頭,闇主在那裡等候。他背對我們站著,從船首斜桅往外張望桅後的藍色海平面,黑色的克夫塔在身旁起伏如浪,就像一面墨黑色的戰旗。

珍雅跟埃文躬身行禮,從我們身邊走開。

「瑪爾在哪裡?」我嘶啞地說道,喉嚨還是有點發不出聲音。

闇主沒有轉身,但搖搖頭說道:「至少妳還是很容易預測。」

「抱歉我讓你覺得無聊了。他在哪裡?」

「妳怎麼知道他沒死?」

我的胃攪動。「因為我了解你,」我說得比實際上還要有信心。

「那要是他死了呢?妳會自己跳下海嗎?」

「除非我可以拖你一起下水。他在哪裡?」

「看看妳背後。」

我猛然轉身。在主甲板的那一頭,透過糾纏的繩子跟索具,我看到了瑪爾。他被柯波拉凱衛兵包夾,但視線焦點對準了我。他一直注視著,等著我回頭看他。我踏上前去,闇主卻抓住我的手臂。

「別再靠近,」他說道。

「讓我跟他說話,」我央求道。我痛恨我聲音裡的急切絕望。

「絕對別想。你們兩個有個壞習慣,就是做出愚蠢的行動,然後稱之為英雄之舉。」

闇主的手一揚,看守瑪爾的衛兵開始帶著他走開。「阿麗娜!」他大喊,然後在某個衛兵用力掌摑他的臉時嘟噥著抱怨。

「瑪爾!」他們把掙扎著的他拖到甲板下層,我喊道:「瑪爾!」

我掙脫闇主的掌握,喉嚨憤怒得哽住了。「如果你傷害他──」

「我不會傷害他,」他說:「至少不會在他對我還有用的時候下手。」

「我不要他受到傷害。」

「他現在是安全的,阿麗娜。可是不要考驗我。要是你們任何一人不守規矩,另一個人就會受苦。我也告訴他一樣的話了。」

我閉上雙眼,試著把感覺到的憤怒與無助向後推去。我們直接回到起點了。我點了一下頭。

闇主再度搖頭。「你們兩個讓一切都變得這麼簡單。我刺傷他,妳就流血。」

「而且你根本就無法了解,對吧?」

他伸手輕碰莫洛索瓦項圈,手指擦過我喉嚨的皮膚。就算那樣微弱的接觸,也打開了我們之間的連結,一股力量振動著衝遍我全身,就像一個鐘被敲響一樣。

「我夠了解了,」他輕聲說道。

「我要見他,」我想辦法交涉。「每天都要見到。我要知道他是安全的。」

「當然。阿麗娜,我並不殘酷。只是謹慎。」

我幾乎笑出聲來。「所以你才派你的一隻怪物來咬我?」

「不是這個原因,」他說話時,凝視的眼神很穩定。他瞥了一眼我的肩膀。「會痛嗎?」

「不,」我說謊。

他嘴唇上沾染了一絲最微弱的笑意。「痛楚會好轉的,」他說:「不過傷口永遠不會完全癒合。就算叫格里莎來治都一樣。」

「那些生物──」

「尼契沃亞。」

虛無。我顫抖著想起牠們飛掠而過、喀喀作響的聲音,還有牠們像是裂開洞口的嘴巴。我的肩膀抽痛。「牠們是什麼?」

他的嘴唇歪向一旁。他臉上隱約的疤痕幾乎看不到,就像一張地圖的鬼影。有一條疤離他的右眼很近,近得危險。他幾乎失去那隻眼睛。他用手捧著我的臉頰,開口說話時,聲音幾乎是溫柔的。

「牠們只是開端,」他悄聲說道。

他留下我站在前甲板上,他碰過的皮膚還很敏感,各種問題在我腦中載浮載沉。

在我能把問題分門別類前,埃文就出現了,開始扯著我往回跨越主要甲板。「慢一點,」我開口抗議,但他只是再扯一下我的袖子。我腳下一滑,身體往前一栽。我的膝蓋重重地撞到甲板,來不及用帶著鐐銬的手腕撐住自己、避免跌倒。一根木刺戳進我的皮肉,我皺起眉頭。

「動啊,」埃文下令。我掙扎著用膝蓋撐起身體。他用靴子尖推我一把,我的一邊膝蓋從身體底下滑開,我跌回甲板,發出很大的咚一聲。「我說動啊。」

一隻大手把我撈起來,然後動作輕柔地扶著我站好。我轉身,很訝異地看到巨人跟黑髮女孩。

「妳還好嗎?」她問道。

「這完全不干你們的事,」埃文憤怒地說道。

「她是史登洪德的囚犯,」女孩回答:「應該得到相稱的待遇。」

史登洪德。這名字很熟悉。所以這是他的船?他的船員?在韋爾黑德號上有些關於他的閒話。他是拉夫卡武裝民船船長,也是個走私犯,因為打破對菲耶達的封鎖令與俘獲敵艦的好運氣而聲名狼藉。但他並沒有掛雙鷹旗。

「她是闇主的囚犯,」埃文說:「也是叛徒。」

「也許在陸地上是,」女孩反駁。

埃文用舒罕語嘟噥了些什麼我聽不懂的話。巨人笑出聲來。

「你的舒罕語根本像觀光客講的,」他說道。

「而且我們不聽你用任何語言下的命令,」女孩補上這句話。

埃文冷笑。「你們不聽嗎?」他的手抽搐,那女孩突然抓向自己的胸膛,跪下一邊膝蓋。

我還來不及眨眼,巨人手上就出現一把弧度險惡的彎刀,朝著埃文衝過去。埃文懶洋洋地彈出另一隻手,巨人的臉皺成一團,但仍繼續近逼。

「放過他們,」我抗議,無助地扯著鐵製手銬。我的手腕被綁著還可以召喚光,但是沒辦法集中光線。埃文不理我。他的手握緊成拳頭。巨人停在半路,刀子從他手上掉下。埃文把他的生命力擠出心臟之外時,他前額上迸出汗水。

「咱們就照規矩來吧,ye zho,」埃文奚落道。

「你這是要殺了他!」我說道,陷入恐慌。我用肩膀猛撞埃文體側,想把他撞倒。

那一刻,連續兩下響亮的喀答聲響起。

埃文僵住,冷笑消失無蹤。他後面站著一個高個兒的男孩,大致和我同年,也許再大上幾歲──紅色頭髮,斷過的鼻子。機靈的狐狸。

他手上有把扣住扳機的手槍,槍管壓在埃文脖子上。

「放血的,我是個殷勤的主人,不過每戶人家都有家規。」

主人。所以這位肯定就是史登洪德了。他看起來太年輕了,當不得任何東西的船長。

埃文垂下雙手。

巨人吸進空氣。女孩站了起來,手仍然抓著胸口。他們都呼吸沉重,眼中都燃燒著恨意。

「這樣才是好漢,」史登洪德對埃文說道:「現在呢,我會帶囚犯回她的囚房去,你可以閃一邊去,做些……做些你趁所有人工作時做的事情。」

埃文滿面怒容。「我不認為──」

「很顯然不認為。何不現在就開始?」

埃文的臉憤怒地脹紅了。「你不──」

史登洪德靠上來,聲音裡的笑意不見了,隨和的態度變成了某種像劍鋒一樣的東西。「我不在乎你在陸地上是什麼。在這艘船上,你不過就是個壓艙石──除非我把你丟到另一邊去,到時你就會變成鯊魚餌。我喜歡鯊魚,煮起來肉很韌,卻讓伙食有點變化。下次你有意威脅這艘船上的任何人時,請記得這件事。」他退後,活潑愉快的舉止又回來了。「現在去吧,鯊魚餌,快點趕回你的主子身邊吧。」

「我不會忘記這件事的,史登洪德,」埃文罵道。

船長翻了個白眼。「我就是不要你忘記啊。」

埃文轉過身去,跺著腳走了。

史登洪德把武器收回槍套,帶著愉快的笑容轉向我。「很驚人吧,一艘船這麼快就讓人覺得太擠了,不是嗎?」他伸出手來,各拍了巨人跟女孩的肩膀一下。「你們做得很好,」他輕聲道。

他們的注意力仍然放在埃文身上。女孩的拳頭仍然握得緊緊的。

「我不想惹麻煩,」船長警告道:「懂嗎?」他們交換了一瞥,很勉強地點點頭。

「好,」史登洪德說:「回去工作。我會帶她到甲板下層去。」他們再度點點頭。接著讓我訝異的是,他們各自對我迅速地一鞠躬才離開。

「他們是親人嗎?」我一邊目送他們離去,一邊問道。

「雙胞胎,」他說道:「托利亞跟泰瑪。」

「而你是史登洪德。」

「在好日子裡就是,」他這麼回答。他穿著皮革馬褲,腰際有一對手槍,還穿著一件明亮的藍綠色長大衣,上面有俗麗的金鈕扣和巨大的袖口。這種衣服屬於舞廳或者歌劇院舞台,不該出現在一艘船的甲板上。

「一個海盜在捕鯨船上幹什麼?」我問道。

「我是武裝民船船長,」他做出更正。「我有好幾艘船。闇主想要一艘捕鯨船,所以我就給他一艘。」

「你是說你偷來的。」

「我弄來的。」

「你到過我的艙房。」

「許多女人都夢見我,」他帶著我下甲板的時候輕鬆地說道。

「我醒來的時候看到了你,」我堅持:「我必須──」

他舉起一隻手。「別白費力氣了,小可愛。」

「可是你根本不知道我要說什麼。」

「妳打算要極力陳情,告訴我妳需要我的幫助;妳付不出錢,只有一片真心誠意,通常都是這一套。」

我眨眨眼。我正打算要這麼做。「可是──」

「浪費力氣,浪費時間,浪費一個美好的下午,」他說:「我不喜歡看到囚犯被虐待,不過我的興趣就到此為止了。」

「你──」

他搖搖頭。「而且我惡名在外:我對悲傷的故事無動於衷。所以除非妳的故事跟說話的狗有關,否則我不想聽。有嗎?」

「有什麼?」

「有說話的狗。」

「沒有,」我厲聲說道:「只有一個王國與國內每個人的未來。」

「可惜,」他這麼說,然後拉著我的手臂,帶著我到船尾的艙口。

「我還以為你是為拉夫卡工作的,」我憤怒地說道。

「我為最飽滿的荷包工作。」

「所以你為了一點金子把你的國家賣給闇主?」

「不,是為了很多金子,」他喜孜孜地說道:「我向妳保證,我的價碼可不便宜。」他指向艙口。「妳先請。」

在史登洪德的幫助之下,我回到艙房,有兩個格里莎衛兵等著把我鎖在屋內。船長躬身行禮,沒再多說一句話就離開了我。

我在鋪位上坐下,腦袋靠在雙手上。史登洪德愛怎麼裝瘋賣傻,就隨他高興吧。我知道他到過我的艙房,這樣做一定有理由。或者也有可能我就只是想抓住任何一絲渺茫希望。

珍雅用托盤把晚餐帶給我的時候,發現我蜷縮在鋪位上,臉對著牆壁。

「妳應該吃東西,」她說道。

「別管我。」

「愁容滿面會害妳長皺紋。」

「喔,說謊會害妳長疣,」我口氣酸溜溜地說道。她笑出來,走進來放下托盤。她越過房間走到舷窗旁,瞥了一眼玻璃上的倒影。「也許我應該變成金髮,」她說道:「柯波拉凱的紅衣跟我的髮色不搭,醜得嚇人。」

我往背後瞄了一眼。「妳知道妳可以塗上烤過的泥巴,還是比兩塊大陸上的每個女孩都美麗。」

「的確是,」她咧嘴笑著說道。

我沒有回應她的微笑。她嘆了口氣,端詳著靴子尖端。「我想念妳,」她說道。

我很訝異地發現那些話有多讓人心痛。我也想念她。我還因此覺得自己像個傻瓜。

「妳到底有沒有做過我的朋友?」我問道。

她在床舖邊緣坐下來。「這樣有差嗎?」

「我就是想知道我本來有多蠢。」

「阿麗娜,我非常樂於當妳的朋友。可是我對我做過的事並不覺得抱歉。」

「連他做過那一切以後也一樣?」

「我知道妳認為他是個怪物,不過他是想為拉夫卡、為我們所有人做正確的事。」

我用手肘把自己撐起來。闇主滿口謊言──這個事實我知道太久了,所以很容易忘記極少有人知道他的真面目。「珍雅,創造闇影黑幕的是他。」

「黑色異端──」

「根本沒有黑色異端,」我說著,揭露芭格拉幾個月前在小宮殿對我和盤托出的真相。「他把黑幕怪到他的祖先頭上,不過從來就只有一個闇主,而他在乎的就只有權力。」

「那是不可能的。闇主耗費了一輩子設法把拉夫卡從黑幕中解放。」

「他在新克里畢爾斯克做出那種事情以後,妳怎麼還能這麼說?」闇主用非海的力量摧毀了整個小鎮,展現威力,企圖恫嚇他的敵人,替他的統治標示出開端。而且是我讓這件事有可能成真。

「我知道有過……一場意外。」

「一場意外?他殺了好幾百人,也許好幾千人。」

「那沙地帆船上的那些人呢?」她輕聲問。

我猛吸一口氣往後躺。有很長的一段時間,我一直盯著頭上的木板。我不想問,但我知道我會問。在漫長的好幾週、綿延好幾哩的海上,這個問題一直纏著我不放。「當時︙︙當時還有其他生還者嗎?」

「除了埃文跟闇主以外?」

我點點頭,等著答案。

「兩個幫助他們逃脫的喚火者,」她說道:「也有幾個第一軍隊的士兵活著回來,還有一個叫做納塔麗雅的喚風者脫身,但是幾天以後傷重不治。」

我閉上眼睛。有多少人在那艘沙地帆船上?三十個?四十個?我覺得想吐。我可以聽見尖叫,還有伏剋拉的呼號。我可以聞到火藥跟血。我為了瑪爾的性命、為了我的自由犧牲了那些人,到頭來他們死得毫無價值:我們回到闇主的手掌心,而且他比過去更強大。

珍雅把她的手放在我手上。「阿麗娜,妳做了妳必須做的事情。」

我發出一陣刺耳的大笑,用力把手抽走。「珍雅,這就是闇主告訴過妳的話嗎?這樣想會比較好過嗎?」

「不,其實不會。」她低頭看著腿,一會摺起、一會又攤開克夫塔上的摺紋。「他解放了我,阿麗娜,」她說道:「我能怎麼辦?跑回宮殿嗎?回國王身邊嗎?」她用力地搖頭。「不。我已經做決定了。」

「其他格里莎呢?」我問道:「他們不可能全都跟闇主站在一邊吧。他們有多少人留在拉夫卡?」

珍雅僵住了。「我想我不該跟妳談這件事。」

「珍雅──」

「阿麗娜,吃東西。然後試著稍微休息一下。我們很快就會到冰上了。」

冰。那麼我們就不是朝著回拉夫卡的方向去。我們一定是往北方走。

她站起身,把克夫塔上面的灰塵撣掉。她可能會拿那個顏色開玩笑,但我知道這對她來說意義多重大。這證明她是個真正的格里莎──受到保護,得到偏愛,不再是個僕人。我記得就在闇主發動政變前,一種神秘的疾病讓國王變得身體虛弱。珍雅本來是少數能夠直接接觸王室成員的格里莎之一。她用這個管道掙得穿紅衣的權利。

「珍雅,」她走到門口時,我說:「再一個問題。」她停下腳步,手放在門閂上。

這問題似乎這麼不重要,在過去這麼久以後還提起顯得很傻。但這已經困擾我太久了。「以前我在小宮殿寫給瑪爾的信。他說他從來沒收到。」

她沒有轉身面對我,可是我看到她肩膀垮了下去。

「那些信從沒寄出去,」她悄聲說道:「闇主說,妳必須把舊日的生活拋諸腦後。」

她關上門,我聽見門閂卡到底的聲音。

所有跟珍雅一起聊天大笑,一邊喝茶一邊試穿長禮服的時光,她從頭到尾都在騙我。其中最糟糕的是,闇主的看法是對的。如果我一直抓著瑪爾、抓著我對他的情愛記憶不放,我可能永遠無法掌握力量。但珍雅不知道這一點。她只是聽命行事,讓我心碎。我不知道那是什麼,但那不是友誼。

我轉身側躺,感覺到船身在底下輕柔地搖晃。在母親臂彎裡搖晃著入睡,就像是這樣嗎?我記不得了。安娜.庫亞到處熄燈、關上克藍森的宿舍大門過夜時,偶爾會低聲哼歌。那是瑪爾跟我聽過最接近搖籃曲的東西。

在上面某處,我聽到一個水手吼著某句話蓋過風聲。鐘聲響起,這是換班守望的信號。我提醒自己,我們還活著。我們以前從他身邊逃脫過。我們可以再做一次。不過這樣沒有用,我終於放棄掙扎,讓眼淚落下。史登洪德被收買了。珍雅選擇了闇主。瑪爾跟我是孤獨的,一如既往,沒有朋友也沒有同盟,身邊別無他物,只有毫無憐憫之心的大海。這次就算我們逃脫了,還是無處可以投奔。

我所知道的第一個事實,是船的搖擺、繩索的吱嘎聲,還有水拍打船殼的聲音。

我試著翻身,一道尖銳的痛楚劃過肩膀。我倒抽一口氣猛然坐起,眼睛突然睜開、心跳疾馳,整個人都清醒了。一波噁心感在體內翻滾,我必須猛眨眼睛,好把眼前漂浮過去的星星眨掉。我在一間整潔的艙房裡,躺在一張狹窄的床鋪上。日光從旁邊的舷窗灑進來。

珍雅坐在我的床邊。所以我並不是夢到她。或者我正在作夢?我試著甩開心裡那層蜘蛛網,得到的回饋是另外一波作嘔的感覺。空氣中令人不快的氣味,無法幫助我安定腸胃。我逼自己顫抖著吸進長長的一口氣。

珍雅穿...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。