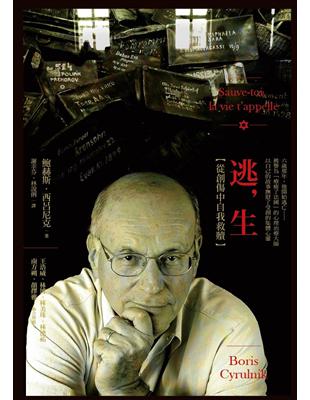

六歲那年,他開始逃亡……

被譽為「療癒了法國」的心理治療大師

以自己的故事撫慰了受創的集體心靈

★ 亞馬遜網站4.5顆星好評

★ 法國熱銷30萬冊

★ 已售出13國版權

我的人生歷經兩次誕生。

第一次出生,我不清楚。我的身軀於1937年7月26日來到人世,在波爾多。這是人家告訴我的,因為我沒有任何記憶,只好相信人家說的。

我的第二次誕生,我可是記得很清楚。一天夜裡,我躺在床上被一群武裝人士包圍逮捕,他們是來抓我處死的。我的故事就從這一夜開始。

小西呂尼克六歲開始遭納粹追殺,只因他是猶太兒童。大屠殺奪走了雙親,讓他不斷逃亡、躲藏。戰後,和平到來了,但內心的逃亡還沒結束。

經歷過重大創傷的人,該如何找到生路?

西呂尼克長大後成為知名的心理醫師與暢銷作家,不幸童年驅使他鑽研人如何從創傷中復原,成為心理韌性的專家。他認為,人心具有創傷後自我重建的能力,命運多舛的兒童日後也能長成健全的大人。

在本書中,西呂尼克一面回顧二戰期間猶太屠殺帶來的集體創傷,及身為猶太後裔的成長歷程;另一方面以心理學角度看待受創的兒童如何展現驚人的心理韌性,與外在世界重新連結。

這是一段歐洲人不願正視的黑暗歷史,但透過作者以自身為例的挖掘,引起了舉國閱讀熱潮。西呂尼克展現了勇氣的例證,慷慨的精神,任何因遭逢迫害而失語緘默、迴避痛苦、佯裝樂觀的個人或群體,都能夠從本書中得到啟示與鼓舞。

他因為不幸而理解不幸,駕馭不幸,體現了心理韌性的奧祕:懂得回觀過去的遭遇,透過現在的亮光照亮過去,那一段創傷因而顯現出其超越一切的意義。

――林德祐,中央大學法文系副教授

作者簡介:

鮑赫斯‧西呂尼克(Boris Cyrulnik)

1937年出生於波爾多,是一位法國醫生,行為學家,神經學家和精神病學家,亦是法國暢銷作家。西呂尼克有猶太血統,從小在寄養家庭受到保護。1943年,納粹搜索波爾多,他輾轉逃生,隱姓埋名藏匿直到戰爭結束,但雙親卻都在二戰期間受害。他納粹時期的經歷,尤其力圖求生的動機,引領他進入精神病學領域,後來在巴黎大學學習醫學,寫過幾本心理學科普書,並因為在法國宣揚心理韌性(résilience)的觀念而聞名,幫助過無數身心受創的人重拾新生活。

西呂尼克目前是土倫大學(l’Université de Toulon)教授。2008年獲頒勒諾多文學獎(Prix Renaudot de l'essai),被譽為「療癒了法國」的暢銷作家,著有《重新學會愛:在傷痛中自我修復,創造幸福》(Parler d’amour au bord du gouffre,心靈工坊出版)、《禍中之福》(Un merveilleux malheur,書名暫譯,中文版將由心靈工坊出版)、《醜小鴨》(Les Vilains Petits Canards)、《怪物自傳》(Autobiographie d’un épouvantail)、《受傷的心靈》(Les âmes blessées)等。

譯者簡介:

謝幸芬

中國文化大學法文系畢業,法國巴黎十大(現西大學南特校區)比較文學系碩士畢業,曾任《電子時報》國際新聞編譯、法語影片字幕翻譯,亦從事法語教學。

林說俐

台大外文研究所畢業,師事畢安生老師(JACQUES PICOUX)學習法文多年。曾任職多家新聞媒體,目前在時尚雜誌工作。譯有英、法文小說作品近三十部。

各界推薦

名人推薦:

王浩威 作家、專業心理治療師

林 博 為恭紀念醫院精神科主治醫師

林美珠 東華大學諮商與臨床心理學系教授

林德祐 中央大學法文系副教授

南方朔 作家、文化評論人

顏擇雅 作家、出版人

聯合推薦(按姓氏筆劃排列)

【推薦序一】

自我敘事的療癒與救贖

林美珠(國立東華大學諮商與臨床心理學系教授)

這是一本有關創傷的自我敘說,透過記憶的重組與再現,作者鮑赫斯‧西呂尼克,敘說其親歷猶太人被大逮捕以及在戰爭創傷中力圖求生的生命經驗。令人好奇的是,究竟作者是如何處在無情殘酷的戰爭下,卻又能躲過創傷,不被「過去」所困,而能發展出一個具有心理韌性的生命故事呢?閱讀完本書或可得到幾個重要的線索,作為當代思考如何走出創傷之參考。

人格心理學家普遍認為一個人的兒時經驗對其人格發展具有關鍵性的影響,那麼當個體在年幼時遭遇到雙親遇害,又在被逮捕、逃跑、四處輾轉寄宿與躲藏中成長,可以想像這是很不利的成長條件。然而西呂尼克卻沒有受困於這種創傷經驗。西呂尼克認為他在戰爭期間之能夠倖存,是因為幼時與重要他人建立起來的安全感,以及戰爭期間結識的陌生正義人士所提供的情感依附,「我現在明白在我小的時候,我的母親給我灌輸了安全感。這種人與人相處的模式幫助我在遭遇事件時,沒有錯過人家對我伸出雙手」。而這種安全感的記憶,是一種保護因子「安全感可以防止視覺記憶用恐怖的影像霸佔我們的內心世界」,讓一個幼小孩童在可怕的戰爭中有機會體會到良善、自由與陽光。

當我們說創傷的記憶,那麼有人會質疑,究竟人們會不會竄改記憶?西呂尼克的生命經驗提供了一個有趣的解釋。在西呂尼克幼時的記憶中,出現了主動釋出善意的陌生人,像是猶太教堂內提供煉乳的漂亮護士、躲在垂死婦人的床墊下、示意讓救護車開走的德國軍官等,因此「惡人並不是毫無餘地的」,這些記憶讓他得以度過兒時創傷的難關。但隨著年齡增長,當西呂尼克尋找過去的「真實」時,發現他的記憶與所謂的真實有所出入,他發現他的記憶是被安排過的,他給自己製造出了一個協調的記憶,「這無意識的意向讓我改寫過去事件的呈現,使過去變得可以承受,而不是將記憶變成無情的譴責。多虧這樣的安排,我沒有受困在過去,我躲過了創傷」。在此處,重要的不是去證明歷史的真假,而是去瞭解記憶的改寫如何讓恐怖的事情可以被承受下來,甚至轉變成有利的故事。

個人敘事與整體敘事之間的關連,需要被辯證地理解。對猶太人來說,「你要是講出你的名字,你就會死。其他愛你的人也會因你而死」、「我媽媽不希望我和你一起玩,因為你是猶太人」,身處在這樣的主流論述下,個人敘事是噤聲的,只能在內在敘事著一種沒有身份也沒有主體性的自我認同。所幸,隨著社會文化的解禁,個人私密話語得以找到出口,透過語言的自我敘說,啟動心理韌性的修復,為這些過往尋找意義,進而有勇氣展開新生活。這不僅僅發生在猶太人身上,也發生在當代所有人身上。在當代社會,我們見證到了社會氛圍的轉變,會影響個人敘事;反過來說,當個人敘事找到新的出口與意義,又回頭過去重新定義創傷的歷史。所以當個人敘事與整體敘事是以一種辯證關係被瞭解時,可能會是比較健康的敘事。西呂尼克說「若要真正走出,與其原諒,不如理解」正是這種個人與整體敘事辯證下的重新賦義。

從本書章節的安排可以看出作者敘事的基調。第一章敘說的是戰爭的恐怖,對比之下作者幼時心靈卻有某種程度的幸福和勝利感。第二章敘事戰爭落幕,和平到來,然而解放之後並無喜悅,故事情節是痛苦與撕裂。第三章是來回於集體敘事與個人敘事之間擺盪的自我分裂的敘事。第四章是重要他人正向印記之敘事,在戰爭躲藏期間,收留作者的朵拉、艾米爾,還有帶來共產信仰的賈克,高中老師穆塞爾等,這些重要他人對作者來說提供了涵容的功能。最後第五章則一開始呈現出戰後嬉戲和談論政治的輕鬆敘事基調,但在接近尾聲時,對於文化論述的倡議、以及大審判的歷史及文化意義之再理解,導引出嚴肅的省思。

本書章節安排大致是從六歲到成人的一種時間序的自我敘事,然而在記憶重組與再現的過程中,常常是過去、現在、未來,交織在一起。自我敘說的心理位置有時是彼時彼刻的西呂尼克,有時是此時此刻的西呂尼克,有時又是心理學專家的西呂尼克。這樣的時序與心理位置的不斷交錯,或許正是作者梳理其創傷經驗的敘事風格。亦即,在重構過去與理解現在之間不斷的穿梭,在「主體我」與筆下書寫「我的生命經驗」之間維持一個心理距離,因而得以讓內在那些處在不同時空座標上的多重聲音「發聲」與「對話」。這些自我的聲音可能原本隱晦,僅能躲在「地下室」,但被書寫出來之後重新得到了生命與主體性,就像本書書名的法文意思「逃吧,生命在呼喚你」。這不是一本自傳,這是一個有關自我救贖的生命故事。

最後希望讀過這本書的人,能像西呂尼克一樣可以找到聽我們述說故事的人,願意聽我們陳述發生在我們身上的經歷,讓我們可以梳理回憶。我們其實也可以說出動人的生命故事。

【推薦序二】

浩劫的記憶,重生的韌性

林德祐(中央大學法文系副教授)

第二次世界大戰結束後,集中營的生還者重新回到家園,然而那是一個千瘡百孔的家園,人心受到荼毒,先前的價值與信念全都瓦解,當時大多數的歐洲人只想要盡快遺忘戰爭這段非人的記憶,跳過那四年,彷彿那四年不算數。如果那時很多集中營倖存者嘗試將自己的見證經驗公諸於世,他們遭遇到的困境是:沒有出版社願意出這類的見證。猶太裔作家埃利‧維瑟爾(ElieWiesel)的小說《夜》(La Nuit)一直到了一九五三年才付梓,而且是在遠離歐陸的阿根廷以意第緒語出版。義大利猶太作家普利摩‧李維(Primo Levi)的書《如果這是一個人》(Si c’est un homme)發行的銷售量不超過二千五百本,而法國作家羅貝‧安泰姆(Robert Antelme)也曾經歷過納粹集中營的恐怖煉獄,事後只能自己成立出版社,於一九四七年發行自己的書《人類物種》(L’Espècehumaine)。

長久以來,法國對納粹集中營的記憶始終停留在政治犯集中營,少數倖存下來的猶太人往往被歸類為這一類型。大致上來說,法國對集中營這段歷史的認知疊合了兩種意識形態:其一、國族抵抗運動神話;其二、猶太人送往集中營的屠殺滅絕。布肯瓦德集中營(Buchenwald)可說是代表性的集中營,這裡象徵著法國在抵抗運動中英雄對抗的精神,然而,在這片獨傾英雄主義的歌頌中,大屠殺的記憶反而模糊了。問題是,一個猶太倖存者來敘述滅絕行動,肯定與透過抵抗份子來講述集中營的事件大異其趣。對於抵抗份子來說,集中營事件可說是一件正義的最後考驗,面對這樣的事件,他們選擇奮鬥對抗;而對於猶太生還者來說,這段過往意味著正義公理的滅絕,人性道德的全然撤除。然而在大多數歐洲人的想法中,抵抗運動與猶太屠殺這兩種處境通常混為一談。亞倫‧雷奈(Alain Resnais)的電影《夜與霧》(Nuit et brouillard)就很能代表這兩種視野的並置與重疊。該片雖為集中營紀錄片,對於猶太人的敘述也只是點到為止。「無以名狀呀!」經歷過納粹集中營的作家總是如此嘆道,西班牙裔的法語作家喬治‧桑龐(Jorge Semprun)在戰後五十周年時也說「無法講述呀!」而同時另外一位作家埃利‧維瑟爾則振筆疾書:「緘默?辦不到!」因此,關於猶太大屠殺的這件過往,似乎存在著一種「說」與「無法言說」的張力。如何言說?如何言說無法言說之物?無法言說,因為史無前例。這場世紀浩劫除了造成原初的傷痕,更帶來了許多事後敘述上的困境:失語、多語、無語,若倖存者試圖講出,則很容易被斥為危言聳聽、流言蜚語、瘋言瘋語……

普遍的反應就是沉默。沉默幾乎是這場浩劫之後唯一可行的反應。我們也可以聯想到德國哲學家阿多諾(Theodore Adorno)說過的這句話:「奧斯威辛集中營之後,連寫詩都顯得野蠻。」從這句話中,我們可以體會,阿多諾反對將集中營的這場世紀大悲劇進行任何的書寫或抒情的抒發。任何文字的表述都有可能偏離那場大恐怖。然而沉默卻隱含著另一種危險,遭到遺忘的危險。就像美國文學評論家喬治‧史坦納(Georges Steiner)曾表示,吾人固然可以理解大多數人選擇沉默來面對這場鋪天蓋地的集體罪行,然而見證資料更有其迫切的重要性,無論如何悲戚,如何慘絕人寰,唯有見證才能帶來回響。

戰後開始有一些曾經經歷過集中營的人試圖以檔案書寫的方式將內部的生活陳述,提供文學、社會或歷史的見證。法國歷史學家塞吉‧克拉爾菲德(Serge Klarsfeld)特別收集了這段歷史中的檔案資料,他認為,這段歷史就像一場召喚,由那些未能活下來的罹難者所發出的召喚。克拉爾菲德的傳記以羅列的方式,記錄了八萬多個受難者的人名、出生年月日,男性女性和兒童,這樣的企圖心正是一種對納粹的滅絕行動提出的挑戰。別忘了,當時納粹先是將猶太人撤消姓名,褫奪公民權與身分,代之以刺在身上的編號,將人的處境貶低為奴隸或牲畜。

本書的作者鮑赫斯‧西呂尼克是法國知名心理分析師。他的父母親都在奧斯威辛滅絕營慘遭殺害。「這是怎樣的感覺,本來和他們住在一起,接下來他們突然徹底消失?這或許不叫痛苦,沙漠之中無關痛苦,在沙漠中只攸關生死,就這樣」,他分析道。戰爭結束後,關於猶太的敘述都變得無法言說,也無法真正被聽見。沒有人真正願意聽。這一部分的經歷彷彿遭到雙重扼殺,西呂尼克除了緘默,還是緘默,囚禁在自己內心的幽暗地窖之中。然而,幽暗地窖卻是自己的能量貯藏室,既可藏身亦可蓄積勇氣與能量。

於是,西呂尼克講述這段過去。他的描述方式不同於普遍回憶錄作者採用的直線型敘述。為了讓自己的經歷對他人產生啟發之效,每講述一則童年中的過往,他就會試圖為心靈的傷口提出註解、分析:突然與父母親天人永隔、寄人籬下的飄泊不定、情感的連結才一產生隨即中止,經歷著不斷遭到遺棄的孤寂。這樣的手法使本書呈現雙重層次的閱讀:一方面他描述他自己的第二次世界大戰,另一方面,他分析著自己的回憶以及他人的觀點;前者是戰爭倖存的猶太兒童的觀點,後者是成為精神分析師的專業人士的觀點。或許西呂尼克正試圖以心理分析師的專業職能撫慰受創的自己,受創的集體心靈?

作者並不是以悲慘嗚咽的語調陳述過去苦痛的回憶,相反的,他試圖以持平的立場回觀過去。他不試圖尋求他人的憐憫,他總是不斷自我調整,不使自己陷入情感用事的境地。他重組過去,那些碎片,那些下臨無地的深淵,那些無垠的苦楚,那些謬誤的記憶,那些死亡蔭谷……就像一個調查員,西呂尼克重新拼湊人生的拼圖。透過這本書,他捕捉著回憶。有些回憶是千真萬確的,有些是事後加油添醋的,但這些自主或不自主的回憶都努力地將那段無以名狀、無法思考的黑洞轉變成條理分明的東西,藉此可以活下來,且活得更好。敘述的真實並非歷史的真實,敘述是一種事後的重新編織,生命中的重大創傷藉由敘述變得可以承受。回憶並不使真實再度回返,但是回憶重新裝配了真實的碎塊,把這些零星不完整的生命斷片轉化成我們內心深處一幕幕的影像。這也印證了:透過心理韌性,一個受創的人可以從深絕的痛楚中療癒,成功的走出生命中的暗黑。書中展現出一種勇氣的例證,一種慷慨的精神,那股力量使他戰勝一切厄運,使他變得更強、更無畏。西呂尼克把自己變成書中的研究客體,從自己的創傷經歷中獲得啟示,也試圖將這場啟示傳送給他人。他因為不幸而理解不幸,駕馭不幸,體現了心理韌性的奧祕:懂得回觀過去的遭遇,透過現在的亮光照亮過去,那一段創傷因而顯現出其超越一切的意義。

【譯序】

填補集體記憶空缺,重建受創的心靈

謝幸芬

鮑赫斯.西呂尼克(Boris Cyrulnik)是法國當代著名心理醫師,尤其推廣了「心理韌性」(résillience)的概念。所謂的「心理韌性」指的是任何遭受心理創傷的人,只要能夠接受到周遭人士的關心與持續的情感交流,都有能力重新自我修復,甚至超越自我。有別於一般傳統理論的宿命論與因果論,他認為人自身具有能力將生命中的不幸遭遇轉化為正面的力量,命運多舛的兒童日後也能變成健全的大人。

鮑赫斯出生於一九三七年七月二十六日,法國波爾多城,是中歐猶太移民的後裔。父親原籍為俄羅斯―烏克蘭人,母親是波蘭人,三○年代移民到法國定居。第二次世界大戰爆發後,具猶太血統的父母事先將他託付給寄養機構,之後都遭到納粹逮捕,從此自人間消失,留下他獨自經歷顛沛流離的童年生活。猶太大屠殺奪走了他的雙親,讓他陷入孤立無援之中,經歷逃亡躲藏的險境,該如何走出創傷,找到一條生路?

在《逃.生:從創傷中自我救贖》(Sauve-toi, la vie t’applle)一書中,鮑赫斯一方面回顧二戰期間猶太屠殺帶來的集體創傷,以及身為猶太後裔的成長歷程;另一方面則以心理學的角度看待遭逢創傷的兒童,如何展現驚人的心理韌性,與外在世界重新連結。閱讀這本書可以是一種雙重的收穫:讀者可以理解二次大戰猶太大屠殺倖存者在戰後的心靈創傷,重新認識這段連歐洲人都不願正視的一段黑暗歷史;同時也可以透過作者對自身遭遇的分析與解釋,獲得有關自我心理建設的課程。

戰後的法國社會對於這段不光榮的過往始終不願面對,甚至噤聲不談。社會集體遁入災難後的否認機制中,得過且過,視而不見,使得任何真相的揭露都變得困難重重。直到席哈克總統任期內,維琪政府犯下的罪行才獲得官方的承認,當年的法國政府高官巴彭也遭到判決,最後還給受到迫害的猶太人一個公道。媒體又掀起對猶太大屠殺那一段歷史的討論,讓大眾對於此類議題有更多的理解。這段歷史亦可使我們聯想到台灣的二二八事件,在極權的時代,真相完全遭到否認,致使廣大群眾對此段歷史依然漠然,甚至誤解。

除了真相遭隱匿,還有意義遭扭曲的困境。書中提到的另外一個困境就是,人是由周遭的文化論述所構造,政治的意識形態、社會的集體氛圍、主流的價值觀……這些影響著受創者的形象,不斷在改變中,時而受到關注,時而受到蔑視或憐憫。災難倖存者重返社會之後,背負著身心的創傷和家庭的失落,對於追求幸福感到罪惡,周遭的人面對逃過死劫的倖存者,由於缺乏足夠的理解,有時甚至投以有罪的眼神,或一味地責備他們無法打開心房侃侃而談。在總總不利於言說的社會氛圍之下,權宜之計就是「向前走,不要回頭看」。鮑赫斯曾引用《聖經》裡羅得夫人一回首變成一座灰白鹽柱的典故,反映了當時法國政府這種集體恐嚇的心態:不要回頭過去看,不然你會出事的!

然而,抹滅過往的態度就能指向一個幸福的未來嗎?實際上,那些過往的創傷都是屬於主體的一部分,不回頭觀看只會讓自己過不下去,無法認識自己,無法望向未來。作者認為刻意忽略這段過往會使自我不完整,需要透過敘述記憶的途徑,讓受創者回頭觀看,重組記憶片段,學習將過去個人的災難經過轉化予以呈現,透過敘述與他人分享,因為大恐慌而凍結的心靈才能逐漸融解,重新織就與建立一個新的自我認同。作者認為,人的心理韌性可讓受創者從災難傷痛中復原,重新找回內心的平衡:「『我的』創傷,甚至無法言說的部分,賦予我個人的特質!」(第三章〈創傷記憶〉)。他將自己童年的不幸經歷加以轉化,從中汲取一股力量,而成為研究與推廣心理韌性的專家。

本書作者認為,在有愛有溫暖的環境下,倖存者會有勇氣說出受創的經歷,真相也能以多面向的方式呈現出來。受創者需要在溫暖的周遭環境的配合之下,因創傷而遭冰凍在內心的話語才有可能融化,真相也才能跨越集體論述、意識形態的制約顯現其原本的樣貌。對作者而言,透過分享與理解,遭到禁錮的創傷記憶可以重新復甦,與現在產生連結,提供有意義的教訓。這本書有助於身處台灣社會的我們了解,如何創造一個自由的氛圍、溫暖的環境,促使社會文化學習去面對這一段確實存在卻遭政治扭曲的歷史,如此亦有助於填補集體記憶的空缺,與受創心靈的重建。

名人推薦:王浩威 作家、專業心理治療師

林 博 為恭紀念醫院精神科主治醫師

林美珠 東華大學諮商與臨床心理學系教授

林德祐 中央大學法文系副教授

南方朔 作家、文化評論人

顏擇雅 作家、出版人

聯合推薦(按姓氏筆劃排列)

【推薦序一】

自我敘事的療癒與救贖

林美珠(國立東華大學諮商與臨床心理學系教授)

這是一本有關創傷的自我敘說,透過記憶的重組與再現,作者鮑赫斯‧西呂尼克,敘說其親歷猶太人被大逮捕以及在戰爭創傷中力圖求生的生命經驗。令人好奇的是,究竟作者是如何處在無情殘酷的戰爭下,卻又能躲過創傷,...

章節試閱

第一章 六歲時的戰爭

我的人生歷經兩次誕生。

第一次出生,我不清楚。我的身軀於一九三七年七月二十六日來到人世,在波爾多。這是人家告訴我的,因為我自己沒有任何記憶,所以只好相信人家說的。

我的第二次誕生,我可是記得很清楚。一天夜裡,我躺在床上被一群武裝人士包圍逮捕,他們是來抓我處死的。我的故事就從這一夜開始。

逮捕

六歲還不懂什麼叫「死」,還需要一、兩年才會有時間觀念,知道什麼是終止,一去不復返。

當法吉太太說:「如果你們放他一條生路,人們就不會認為他是猶太人了。」這話讓我很感興趣,原來這些人不要讓我活下去。這句話讓我明白為何他們叫醒我時都拿槍指著我,一手拿手電筒,另一手持手槍,頭戴氈帽,臉戴墨鏡,束起衣領,十分嚇人!原來要殺小孩時要這樣打扮啊。

我對法吉太太的舉止感到不解:她穿著睡衣,把我的衣服塞進一只小行李箱。然後她說:「如果你們讓他活命,人們就不會說他是猶太人。」我不知道什麼叫做猶太人,不過我聽到的是只要不說出來就可以活。簡單!

一個看似隊長的人回答:「必須消滅這些孩子,不然他們會變成希特勒的敵人。」原來我是為了一項我將來會犯的罪名而被處死。

這一晚誕生在我身上的人,因為這樣的場景而出現在我的靈魂裡:要拿來殺我的手槍、夜裡戴的墨鏡、在走廊上肩扛步槍的德國士兵、以及特別是這一句奇怪的話,說我未來是個罪犯。

我當下的結論是那些大人不是認真的,生命是引人入勝的。

若我告訴你,在這難以想像的一夜過後,我花了很久的時間才發現我當時只有六歲半,你一定不相信我。我需要社會的力量來提醒我該次事件發生在一九四四年一月十日,波爾多猶太人被大逮捕的日子。關於我的第二次誕生,我需要來自外在的頭緒來幫助我記憶,好理解到底發生了什麼事情。

去年,我接受一家基督教電台RCF之邀來到波爾多,上一個文學節目。女記者陪我走出去時說:「走右手邊的第一條路,走到底你會看到電車車站,可以坐到市中心的梅花廣場。」

那天天氣好,錄節目的過程很開心,我感覺很輕鬆。突然間,我驚訝地發現有些影像忽然出現在我腦海中:那個夜晚,在街上,武裝德國士兵的路障,以帆布覆蓋的幾輛卡車停在路邊,還有我被推進去的那輛黑色汽車。

那天天氣好,莫拉書店還有人在等我赴約。為何我會突然想起這麼一個遙遠的過去?

來到車站,我看見一棟大型建物的白色石頭上刻著「病童醫院」。突然間我想起法吉太太的女兒瑪歌下的禁令:「不要去病童醫院那條街,那邊人很多,可能有人會舉發你。」

我的心一驚,半路折返,發現自己剛剛經過亞利安—拜瑟隆斯街。我剛剛不知不覺地經過法吉太太的家。自一九四四年後我再也沒見過她,可是當我看到一個徵象,零散鋪路石間冒出的草,或是台階的樣式,讓我又想起我被捕當時的情景。

即使一切都好,卻可能突然間因目睹某物而喚起過往的記憶。日常生活、與人會面、各項計畫會把那場悲劇埋藏在記憶裡,但是只要一被喚起――鋪石路間的一株草,砌得不好的台階――就會讓你想起一段過去。就這樣,你以為已經忘掉的,原來一點都沒有消逝。

在一九四四年一月,我不知道這件事會改變我的人生。是的,我不是唯一一個有死到臨頭經驗的人――「我死裡逃生,死亡成為我的一項人生經驗……。」――可是對六歲的我來說,一切都會留下痕跡。死亡印記刻在記憶裡,變成人生發展的新主導者。

有意義的回憶

父母過世對我而言並非重大事件。他們本來在,然後就不見了。我不記得他們是怎麼死的,可是我收到了他們消逝的印記。一下子沒了父母該怎麼活?這不是受苦;人在荒漠沒有受苦可言,就只有死路一條。

我對二戰前的家庭生活記得很清楚,兩歲的我剛開始嘗試說話,可是我仍保有影像的記憶:我記得父親坐在廚房桌邊看報紙。我記得屋內中央有一大堆黑炭。我記得我很羨慕同樓鄰居在烤肉。我記得我那位十四歲的舅舅賈克用橡膠箭射我的額頭;我記得我哭得好大聲,好害他被處罰。我記得母親一直殷殷期待我會自己穿鞋。我記得波爾多碼頭停泊的大船。我記得看到有人背上扛著好大串的香蕉。我記得還有其他上千幕沒有對白的獨幕劇,形成了我至今對戰前所保有的印象。

有一天我爸爸穿著軍隊制服回來,我感到好驕傲。從檔案資料我得知他加入了「外籍義勇軍」,那是由外籍猶太人與西班牙共和黨組成的軍隊。他們在蘇瓦松(Soissons)作戰,大吃敗仗。當時的我不知道狀況。今天,我會說我以有一位軍人父親為榮,可是當時我不喜歡他的軍用橄欖帽,我覺得那突出的兩個角很可笑。我那時兩歲,我是真的有這樣的感覺?還是我是在戰後才看到他的照片?

接連的事件讓你看到來龍去脈。

第一幕獨幕劇:德軍在胡塞爾街附近的大馬路上行進。我覺得好壯觀,士兵一起踏步的節奏展現一種強大的感覺,讓我很高興。音樂揭開行軍的序幕,每匹馬的身體兩側掛著大鼓打著節奏,令人生畏。有一匹馬滑了一跤,士兵們把馬扶起來,恢復行進秩序。這是很棒的悲劇,我很驚訝地發現我周圍的幾個大人都在哭。

第二幕獨幕劇:我跟媽媽去郵局。德軍以小隊的方式在街上走,沒有武裝,沒戴軍帽,甚至沒繫軍用腰帶,我覺得他們這樣沒有士兵的樣子。其中一人伸手到自己的口袋裡,抓出一把糖果給我,我母親搶過來把糖還給士兵,一邊還罵人。我佩服我母親,又可惜吃不到糖。她對我說︰「絕對不可以跟德國人講話。」

第三幕獨幕劇:我父親自軍隊放假。我們在加倫河邊散步,我的父母坐在一張長椅上,我在玩球,球滾到另一張有兩個士兵坐著的長椅邊;其中一人撿起球還我,我起先拒絕拿,可是他面帶微笑,我就接受了。

不久,我父親重返軍隊,母親再也沒見過他,我的記憶開始遲鈍。

稍後,當瑪歌來救濟單位領我的時候,我的記憶才恢復。我的父母不見了。我回想起自己曾無視母親的禁令,還是開口跟士兵說話,而這一連串的記憶不禁讓我這麼想:假若我的父母死了,那應該是因為我無意中透露了我們家的地址。

一個孩子怎麼解釋自己的父母失蹤,當他根本不知道有反猶太法令的存在,而唯一可能的理由是他違反禁令:「絕對不可以跟德國人講話。」就是這一連串的片段回憶讓你重組過去。重組分散的記憶後,我的結論是我的父母是被我害死的。

在幻想中,一切看似真實:公牛的肚子、老鷹的翅膀與獅子的頭,可是這樣的動物並不存在,或者說,那只在藝術當中出現。所有記憶中的影像都是真實的,記憶經過重組整理後會變成一個故事,每一個刻在記憶裡的事件會形成個人奇想的一個元素。

只有當我周圍有生命時,我才會保存記憶。我的記憶隨母親過世而消逝。而在聖喬治街上的幼稚園,我們的日子過得很精彩;瑪歌•法吉老師用她三歲的小演員們來演《烏鴉與狐狸》的寓言故事,我還記得下列的詩句讓我深感困惑:「烏鴉先生,在一棵棲息的樹上……。」我不懂樹怎麼棲息,還擺上一隻烏鴉,可是我還是全然投入我的狐狸先生角色。

有一件事情讓我特別生氣,因為有兩個叫弗蘭索瓦絲的小女生。我覺得每一個小孩都應該有自己獨特的名字來命名,我認為給好幾個小女孩叫一樣的名字,她們就沒有個性了。沒想到我這麼小就開始做心理分析!

自稱尚•博德(或拉博德?)

在家裡,不像樣的人生讓我們的靈魂麻木。在這個時代,當男人從軍去,女人就只能靠家庭了。一九四〇年代沒有社會福利。然而我母親在巴黎的家人不見了,她的一個妹妹,十五歲的珍娜,也失蹤了。沒有被捕的跡象,沒有遭到大逮捕,啥也沒有,她就這麼突然不在了,可以說是「消失」。

你也不可能工作,那是被禁止的。我模糊記得母親在街上,坐在一張長凳上,賣著家裡的物品。

我的記憶黑洞介於一九四〇年到一九四二年。我不清楚日期,而且時間的順序一直非常混亂;「我兩歲時被捕……不,不可能,我應該八歲了……不,戰爭已經結束了。」幾個極為清晰明確的影像在我的記憶裡揮之不去,我卻無法確定時間。

最近,有人告訴我母親在一九四二年七月十八日她被捕當天的前一晚,將我安置在公共救濟所。我不想查證此事。我從來不認為她拋棄我,應該是有人事先通報她,她把我安置在那裡是為了救我。然後她獨自回家,在空蕩蕩的房子裡,沒了丈夫,沒了孩子,直到清晨被捕。我不願回想此事。

我在救濟所應該待了一年,我不知道,一點記憶也沒有。我只記得瑪歌來找我的那一天。為了讓我聽話,她帶了一盒糖,一直不停給我吃,直到她說:「沒了。」不再給我。我想當時我們是在一輛不知打哪來的貨車上,要去波爾多。

來到瑪歌家中,我的記憶就變得一清二楚。身為督學的法吉先生,氣得「面紅耳赤」。我裝出讓人印象深刻的樣子。法吉太太責備她的女兒:「妳去救濟所找這個孩子之前應該先跟我們商量才對啊。」

瑪歌在巴約納(Bayonne)教書的姊姊蘇珊,教我看客廳裡鐘擺大鐘的時間,還有像貓一樣優雅地進食,她說貓用舌頭小口小口地吃,不像狗一下子全吞下去。我記得我跟她說我不同意。

法吉一家人會很奇怪地圍著一台大接收機收聽:「葡萄太綠了……我重複……葡萄太綠了……」或是「小熊送了一個禮物給蝴蝶……我重複……。」刺耳的噪音使得這些話有時很難聽得清楚。我當時不知道那是倫敦電台,可是我覺得一群人圍在一台收音機旁認真地聽一些好笑的句子,不是太正經。

這家人給了我一些任務:維護花園的一小部分、幫忙打掃雞舍、去病童醫院附近車輛出入大門口的分發牛奶處領取牛奶。我每天都在忙這些事,直到有一天,法吉太太說:「從今天起你叫尚•博德。你唸一次!」

我應該是跟著唸了一次,可是我不明白為何我要改名。一位有時過來幫法吉太太做家務事的太太親切地跟我解釋︰「你要是講出你的名字,你就會死。其他愛你的人也會因你而死。」

每週日,瑪歌的弟弟卡米爾會過來同家人一起吃飯,他一出現大家就笑開懷。有一天,他穿童軍服,帶了一位年輕友伴回來,這個朋友客氣穩重,一頭捲髮好像綿羊,當卡米爾喚我做「『我要攀談』小朋友」(le petit j’aborde)而逗樂大家,這位朋友站在後面笑著問我︰「尚,你要跟誰攀談啊?」

我總是記不得我的假名︰博德?……拉博德?我總是搞不清楚。直到後來,當我在巴黎薩伯特慈善醫院神經外科實習時,有一個叫博德的年輕女醫生,我差點告訴她我在大戰期間就是用她的姓氏藏匿身分,可是我沒說出口,因為也可能是拉博德吧?而且,還要解釋一大堆呢!

光復二年後,當學校恢復我原本的姓氏,我才真正意識到戰爭結束了。

我的阿姨朵拉收留了我,整個法國都在歡慶,由美國人來定調。他們年輕瘦削,只要他們一出現,家家戶戶都充滿歡喜。他們的哈哈笑聲,他們有趣的口音,他們的旅行故事,他們的生活方式,都讓我感到著迷。這些人分送口香糖,組成爵士樂隊,女人們搶著要無縫線的尼龍絲襪與好彩香菸(Lucky Strike)。一個戴著小圓框眼鏡的年輕美國人覺得鮑赫斯(Boris)這個名字不好,俄國味太重了,他幫我取名鮑伯(Bob),這個名字帶來光明,它象徵「恢復自由」。大夥兒都鼓掌,可是我接受這個名字時沒有喜悅。

等我成為醫學院的學生,我又恢復鮑赫斯這個名字。此時,我覺得朵拉阿姨應該不會聽到人家叫我這個名字,沒有惹她傷心的危險。對她而言,那還是一個危險的名字,而鮑伯則代表重生,與我們的解放者美國人一起歡慶的意思。對我僅存的家人來說,我還是需要躲藏的,可是遠離他們之後,我可以變回我自己,用我的真名,恢復我的身分。

兩位童軍造訪之後,在瑪歌家的日子也告終。一天夜裡,我被叫聲與光線吵醒。法吉先生在睡夢中過世,法吉太太變得消沉,蘇珊回巴約納教書,瑪歌於週一早上也消失了,我想她是去拉內默藏(Lannemezan)當小學老師。房子變得安靜,沒有聲響,沒有好笑的廣播,沒有人來訪。就因為我叫博德(或拉博德?)所以我就不能去領牛奶,那變得很危險,我可能被人檢舉……。檢舉?

有一天,來了一個我不認識的女士。瑪歌說:「她會帶你去看你爸爸。」我爸爸?我以為他失蹤了。我整個麻木了,既無喜悅,也無悲傷。這個世界真沒邏輯。那位女士的左胸上有一個用黃色布料縫的星星,亮亮的,鑲有黑邊,我覺得很漂亮。瑪歌指著星星問:「您戴著這個好嗎?」那位女士回答:「我自有辦法。」

我們一路上沉默不語,悶了很長一段路來到梅里尼亞克(Mérignac)營區。那位女士走向守在營區入口的士兵,一邊解開她的圍巾,用安全別針將之別在上衣上以遮蓋那顆星星。她向士兵出示文件,然後我們走向一個木棚。一個人在那裡等我,他坐在一張木床上。我幾乎認不得我的父親。當然,他說了一些話,然後我們再度啟程。

戰後過了很長一段時間,我收到他的十字勳章,還附上亨西格(Huntziger)將軍簽的一張證書:「勇敢的士兵……在蘇瓦松前線受傷。」這就是我父親為何坐著的緣故。他在病床上被捕,是地方首長下的令,他被帶到梅里尼亞克營區,然後再送到德朗西(Drancy),再到奧斯威辛(Auschwitz)集中營。

第二天,我聽到瑪歌小聲地說,那位女藥劑師(原來這是那位女士的職業)一回家就看到蓋世太保在等她,結果她跳窗。

說話是危險的,可能會害你沒命。可是閉嘴也讓人不安,因為讓人覺得沉重的威脅感不知打哪兒來。誰會檢舉我?該怎麼保護我?我以為法吉家的人過世都要怪我,因為他們對我很好。

家裡變得陰沉寂靜,幾個月來都沒什麼事情發生。我當時六歲,我不會讀書也不會寫字,沒有收音機,沒有音樂,沒有朋友,沒有文字。我躲在客廳裡繞著桌子打轉,頭昏眼花給我一種奇特的存在感,讓我平靜下來。等我轉久了,累了,我躺在沙發上,舔我自己的膝蓋。一九九三年,當我跟世界醫生組織去布加勒斯特(Bucarest)時,我發現被遺棄與感官上被孤立的孩子,也同樣會出現這種以自我為中心的舉動。

也許是因為這樣,讓我覺得被捕是件值得高興的事。人生回來了!我不怕軍人為了封鎖亞利安-拜瑟隆斯街所設下的路障以及成排的卡車。現在我覺得這景象很生動:為了逮捕一個孩子出動軍隊!

最令我印象深刻的是,在我被推進去的車子裡,有個男人在哭。他的喉結非常突出,動來動去,我看呆了。

在猶太教堂前,我們被排成一排排。我們一進門,就被帶往兩張桌子。一個穿皮靴的軍官兩腳分開,站在兩張桌子中間,就像一部爛片裡的情節。我記得他用一根棍子,指示我們該走向哪一張桌子,這個選擇代表什麼?我聽到有人說:

「要說自己病了,他會叫我們去登記入院的那張桌子。」

「萬萬不可,」其他人說:「要說我們很健康,才會被送去STO,去德國工作。」

一進門,我就看到左邊隊伍排的那張桌子後方是那位有著綿羊捲髮的童軍,卡米爾的朋友。我脫離隊伍朝他走過去,他一看到我,嚇了一跳,椅子倒地,他大步離去。

這時我才明白是他舉發我的。

(未完)

第一章 六歲時的戰爭

我的人生歷經兩次誕生。

第一次出生,我不清楚。我的身軀於一九三七年七月二十六日來到人世,在波爾多。這是人家告訴我的,因為我自己沒有任何記憶,所以只好相信人家說的。

我的第二次誕生,我可是記得很清楚。一天夜裡,我躺在床上被一群武裝人士包圍逮捕,他們是來抓我處死的。我的故事就從這一夜開始。

逮捕

六歲還不懂什麼叫「死」,還需要一、兩年才會有時間觀念,知道什麼是終止,一去不復返。

當法吉太太說:「如果你們放他一條生路,人們就不會認為他是猶太人了。」這話讓我很感興趣,原來這些人不...

目錄

【推薦序一】自我敘事的療癒與救贖∕林美珠

【推薦序二】浩劫的記憶,重生的韌性∕林德祐

【譯序】填補集體記憶空缺,重建受創的心靈∕謝幸芬

【第一章】

六歲時的戰爭

逮捕

有意義的回憶

自稱尚•博德(或拉博德?)

為了逃跑而不服從

穀倉與朋友

超人的崩潰

記憶中的創傷

瀕死的婦人沒死

過去的監獄與生活的樂趣

詭異的光芒

創傷記憶

活躍的記憶

【第二章】

痛苦的和平

為哀悼而寫

舞蹈與生命

羅得夫人的故事

他們說,戰爭很美

美麗與哀愁的幽靈

年僅十歲卻已歷盡滄桑

內心測試與神意仲裁

脆弱的剪裁,重複的裂縫

情感脆弱化

尋找過去

戰爭結束

【第三章】

創傷的記憶

壓力產生自我分裂

回憶之醇酒

重建的過去

發言權

沉默的挑戰和集體敘述

當小說道出真相

美、戰爭和憂傷

以書寫作見證

不和諧的敘述

【第四章】

他人的印記

創傷史和文化背景

「現在」照亮過去的歷史

爵士和抵抗運動

情感或意識形態

迷失烏托邦

信仰與分享

早老孩童的敘述

無產階層文化

教師和命運

【第五章】

凝結的話語

過去的印記 今日的風格

心理韌性的守衛

敏感時期 風轉向時

十四歲開始我的政治生涯

十六歲結束我的政治生涯

凍結的話語

歷史記憶 非敘述記憶

話語的融解

事件的記憶 社會的背景

社會氛圍的轉變

無關怨恨 非關原諒

延伸閱讀

【推薦序一】自我敘事的療癒與救贖∕林美珠

【推薦序二】浩劫的記憶,重生的韌性∕林德祐

【譯序】填補集體記憶空缺,重建受創的心靈∕謝幸芬

【第一章】

六歲時的戰爭

逮捕

有意義的回憶

自稱尚•博德(或拉博德?)

為了逃跑而不服從

穀倉與朋友

超人的崩潰

記憶中的創傷

瀕死的婦人沒死

過去的監獄與生活的樂趣

詭異的光芒

創傷記憶

活躍的記憶

【第二章】

痛苦的和平

為哀悼而寫

舞蹈與生命

羅得夫人的故事

他們說,戰爭很美

美麗與哀愁的幽靈

年僅十歲卻已歷盡滄桑

內心測試與神意仲裁

脆弱的剪裁,重複...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。