地球中心有一座非常高的須彌山,圍繞著須彌山的周圍有八山、八海,這就是人類居住的世界。

摯友是爬上須彌山的人,而我餘生只能在八座山間徘徊……

我們家的神話從父母親的山間婚禮建立,父親置身山林的態度,更是我最初的教育養成。

父親曾問我:「站在水裡的位置代表現在,那未來是什麼?」後來我想通了,未來是從上游來的河水,隱藏著危險和驚喜,儘管前途未卜,但命運就在高聳參天的群山當中。

由於母親堅持,我們在格拉納租了一間山屋。獨自到河邊探險時,我認識了生平第一個友伴布魯諾,他全身混合著牛棚、乾草、酸奶、柴煙的山間氣味,日後我到各地登山都會聞到「他」。而我們的親密情誼,讓童年彷彿走入全新的未知疆界。

在城市與山中穿梭、逐漸摸索成長的歲月裡,我很清楚自己志在四方,夢想讓我離鄉背井,與父母、摯友漸行漸遠。直到父親過世時,遺囑上一行神祕指示要我繼承「格拉納的地產」。

彷彿是父親最後的謎語,我決定找布魯諾幫忙──但誰曉得我和他還是不是朋友……

★榮獲義大利史特加雷文學獎、史特加雷青少年文學獎、筆會翻譯獎、梅迪西獎的年度最佳小說獎、班夫山岳圖書競賽最大獎!

★已譯為39種語言,銷售150國版權,全球熱賣超過100萬本!

《八座山》說出的,是任何一位登山家、戀山者、迷惘行路人的私人傳記,它用一種推陳出新的語言──包括聲音、意象、節奏、句法、拍子、韻腳、敘述手法⋯⋯讓山奇異而溫暖地進入現代人(不論東方或西方)獨屬的苦難之中,照見我們自我選擇的命運,而且給予一種輝耀的光澤。

作者簡介:

帕羅.康提 (Paolo Cognetti)

義大利作家、小說家暨米蘭的編輯。時而居住城市,時而住在義大利高山的小木屋。著有《狂野男孩》(暫譯)和 《八座山》,本書在國際間贏得盛讚,也榮獲義大利史特加雷文學獎和法國梅迪西獎的年度最佳小說獎。

譯者簡介:

林師祺

政大英文系畢。曾任報社編譯、記者。跨入譯界以來,穿梭不同時空,體驗各色人生,樂此不疲,因而轉任專職譯者。

譯有《失物招領》、《後窗的女人》、《惡鄰》、《蘿西效應》、《16歲的最後心願》、《如果我留下》、《戀愛挑戰書》、《莎士比亞三姐妹》等。

各界推薦

名人推薦:

【文化觀察家】 詹偉雄 專文推薦

「一本好書,對於我們這些渴望山林的人士而言,是個精采又令人痛徹心肺的故事。少有書籍能如此精準描寫高山如何界定人們的喜樂與行為舉止的正當性,本書也娓娓道來人類之間的友愛之情有多深刻。」──《斷背山》作者安妮.普露

「康提會不會是新一代的埃琳娜.費蘭特(《那不勒斯四部曲》作家) ?」──《書商》

「這本小說以簡單、精準卻又發人省思的文字處理深刻的主題,如友誼、兩代之間的關係,以及如何經營人生。」──《晚郵報》

「一本雋永的小說。」──《視野》

「透過必要卻又能喚起往昔美好記憶的深刻文字,康提建構出的短篇小說已是眾人口中的經典作品,無疑可以呼應促成這本小說的大師傑作。」──《文學評論》

「康提的小說瀟灑地描繪出一段兄弟情誼中的壯麗山景,這段關係果然超越時空限制。」──《書目》

「這部輕薄的小說建構出驚人的想像空間,含蓄地呼應故事背景中的浩瀚山谷。」──《Vogue》

「這部令人動容的作品思考人類之於時間、之於大自然的意義。」──《當代世界文學》

「《八座山》是老派的小說,而且是那種最精采的老派。康提以洗練、閒適的散文體建構出不可思議的故事,講述城市男孩皮耶卓與家人度假時認識高山牧牛少年布魯諾繼而發展的友情。」──《紐約時報書評》

「令人頭暈目眩的場景安排頗適合本書探討的主題。康提刻劃出登上壯麗山頂所感受到的悲喜交加情緒,因為攻頂之後更能體悟人類之於大自然有多微不足道。」 ──《衛報》

「《八座山》這本書令人嘆為觀止,捨不得讀完。 」──《每日事實報》

「山岳由岩石、樹木、冰河所組成,山岳象徵眾人和個人的世界,相對立的兩者必須不斷交流、互動。」──《視野》

「小說風格洗練又清澄,字裡行間流露出美國文學經典作品的磅礡氛圍。」──《La Lettura》

「這本小說運用簡明卻絕不冷酷的文筆,透過結合青少年成長的故事反思人生。」──《24小時太陽報》

「寫作風格堅若磐石,背後還隱含梭羅、海明威的寓意。」──《Luca Ricci》

「這個精采故事講述友誼,講述何謂真男人。」──《浮華世界》

「這本書有經典作品的氛圍,猶如來自另一個時空的隕石,落入一解人生憂煩的浩瀚書海。」──《共和國報》

「這本震撼人心的小說敘述三十五歲世代的困境,講述他們面臨的艱難世道,講述他們面對時代考驗的心情,講述他們對捍衛歷史、撫慰人心的高山的想念。」──《晚郵報》

「這就像展讀一本經典作品,它已然是鉅著。」──義大利作家 馬可.米希洛利

名人推薦:【文化觀察家】 詹偉雄 專文推薦

「一本好書,對於我們這些渴望山林的人士而言,是個精采又令人痛徹心肺的故事。少有書籍能如此精準描寫高山如何界定人們的喜樂與行為舉止的正當性,本書也娓娓道來人類之間的友愛之情有多深刻。」──《斷背山》作者安妮.普露

「康提會不會是新一代的埃琳娜.費蘭特(《那不勒斯四部曲》作家) ?」──《書商》

「這本小說以簡單、精準卻又發人省思的文字處理深刻的主題,如友誼、兩代之間的關係,以及如何經營人生。」──《晚郵報》

「一本雋永的小說。」──《視野》

「透過必要卻...

章節試閱

父親的登山方式獨樹一格。他不興沉思冥想那套,剛愎自用、目中無人。他會低頭拚命往前,絕不調整步調,總和某個人或某件事爭快慢。如果哪條山路太長,他就從陡峭險坡抄捷徑。和他一起登山絕不能停下腳步,不許喊餓、喊冷,唱首好歌倒是沒問題,尤其碰到暴風雨或濃霧而難以前進時。如果跳進雪地,也能盡情歡呼。

母親在父親少年時期就認識他,她說即使當年他也不等,彷彿要超越前方每個人。只有強健的雙腿能引起他的興趣,她會打趣暗示她也是因為這個理由才征服他。後來兩人開始登山比快,她卻寧可坐在草地上、將腳泡在溪裡或認認周圍的藥草、野花。到了山頂,她最喜歡遙望群峰,緬懷青春時期,或是回想自己何時登上那些山、身邊又有誰作伴。那時父親卻覺得失望,只想趕快下山回家。

兩人對往日回憶的反應南轅北轍。父母二十八、九歲時就搬到城裡,離開威尼托鄉間,母親在那裡出生,戰時孤兒的父親則在那裡長大。他們第一座攻頂的山、第一座愛上的山嶺就是多羅米提山脈。他們聊天時偶爾會提到那些山,那時我還太小,聽不懂他們說什麼,卻能感覺到那些特別的音節格外有意義。「卡蒂納丘」、「薩松朗戈」、「朵芬」和「馬爾莫拉達」。只要父親提起這幾個字,母親眼睛立刻閃閃發亮。

後來連我都知道,他們很愛這些地方。他們少年時期跟著某個神父登山,某個秋季早晨,也由這個神父在拉瓦雷多三尖峰山腳小教堂為他們主持婚禮。這場山間婚禮是建立我們這一家的神話,只是當年遭到外公、外婆的抵制,理由不明。出席婚禮的只有他們的好友,新人穿的是連帽防風夾克,而不是西裝、婚紗;新婚初夜就在奧倫佐的山屋度過。當時大峰的岩礁上已經閃耀著初雪,那天是一九七二年十月的某個週六,登山季已經進入尾聲,他們才剛要開始攜手共度許多年。隔天,爸媽就把皮革登山靴和燈籠褲丟進車裡,帶著母親腹中胎兒和父親的新工作合約前往米蘭。

冷靜不是父親看重的美德,然而在城市生活,這個特質就像呼吸般不可或缺。一九七○年代,我們住在米蘭的公寓,四周沒有屏蔽,面前就是車水馬龍的大馬路。據說柏油路底下就是奧洛納河。雖然這條路每逢下雨就淹水(我會想像黑暗地底暴漲的河川從排水溝沖上地面),但是每一次鬧水災的都是另一條河川,上面駛著四門車、廂型車、機車、馬車、公車和救護車。我們住七樓,是高樓層,道路兩旁兩排一模一樣的建築物更會放大噪音。有時父親忍無可忍,便下床用力推開窗戶,彷彿想放聲大罵這座城市,逼它非安靜不可,否則就要拿滾燙的瀝青對付它。他會站在窗前往下看,然後穿上外套,出去散散步。

我們透過窗戶可以看到大片天空。無論季節如何變遷,那片天空總是白茫茫,偶爾有鳥兒飛過。母親堅持要在小陽台種花,汽車廢氣和雨水帶來的黴斑導致陽台髒兮兮。她一邊照顧嬌弱的植物,一邊向我描述八月的葡萄園、她長大的鄉間、吊在煙燻室架子上的菸草葉,或聊到蘆筍若要鮮嫩、白皙,就得趁它長出土壤之前收割,但是非得特別有天分的農人,才能找到地下的鮮貨。

如今她的銳利鷹眼則用在完全不同的領域。以前她在威尼托當護士,到了米蘭則找到公共衛生人員的工作,地點在西邊市郊藍領階級社區的歐姆尼(榆樹區)。那是當年新興的職位,她上班的家庭診所也是新設立,目的是照顧當地孕婦、追蹤新生兒第一年的成長狀況。這就是母親的職責,她也很喜歡;只是她被指派到某個區域,導致這份工作更像她的使命天職。其實歐姆尼區的榆樹不多又稀疏,這一區的街道名卻是「赤楊」、「冷杉」、「落葉松」、「白樺」,但是當地如同軍營的十二層樓建築充斥各種社會問題,實況與街名根本大相逕庭。母親的工作有一項就是評估兒童的成長環境,她去做家訪之後,往往好幾天都心情低落。如果情節嚴重,她必須向少年法庭報告。做到這個程度,她都會感到悲痛莫名,其間還會遭到一連串辱罵、威脅。儘管如此,她從未懷疑自己做錯決定。對此深信不疑的不只她,其他如社工、教育學家、教職人員都有強烈的休戚與共的心態,覺得這些孩子是他們的責任。

父親則是獨行俠。他是工廠的化學人員,同事有一萬人,工廠不時發生罷工、革職等等,他晚上回家一定滿腔怒火。晚餐時間,他默默盯著電視新聞,緊握刀叉,彷彿隨時等著第三次世界大戰爆發;每次看到新聞報導命案、政府危機、石油飆漲、不明恐怖分子轟炸,他便暗自罵髒話。以前他還會邀請少數同事回家,卻只聊政治,次次鬧得不歡而散。碰到共產黨員,他就反共產黨;碰到天主教徒,他自稱激進人士;碰到基督徒或各種黨員,他又說自己崇尚自由思想。然而這個世道容不下孤狼,父親的同事很快就不再來訪。然而他每早上班,態勢猶如上戰場,晚上還是不睡,凡事鑽牛角尖,因為頭痛得戴耳塞、服止痛藥;不時就暴怒發火,母親便得立刻採取行動,因為她認為嫁給他就有義務安撫他,或消弭父親和外界的摩擦。

他們在家仍然講威尼托方言。在我聽來,那是他們之間的暗語,神祕前世的回音。那種方言是往日的餘韻,如同母親放在玄關小桌上的三張照片,常引我駐足觀賞。第一張是她父母在威尼斯的合照,他們夫妻只旅行過那麼一次,還是外公送給外婆的銀婚週年禮。第二張是母親家在葡萄豐收季的全家福:外公、外婆坐在中間,三個女孩和一個年輕人圍著他們,庭院的籃子裝滿葡萄。第三張是外公、外婆唯一子嗣與我的父親在山頂十字架旁合影。舅舅穿著登山裝,肩膀上繞著一圈繩索。舅舅英年早逝,所以我沿用他的名字,儘管我名叫皮耶卓,他是皮耶洛。但是,這些人我一個也不認識。爸媽從未帶我去拜訪他們,他們也沒來過米蘭。一年總有幾天,母親會搭週六一早的火車離開,週日晚間回家時比出門前更感傷。然後她會漸漸淡忘,畢竟日子還得繼續過下去。太多事情該做,太多人該關心,她非得走出悲傷的陰霾。

然而往昔常在最意外時撲襲而來。我上學、母親到診所、父親到工廠的車程漫長,有時她早上會哼起老歌。她在車陣裡唱起第一段,我們很快就一起唱和。這些歌曲都是第一次世界大戰時期流傳在山區的歌謠,例如〈運兵列車〉、〈蘇嘉納山谷〉、〈上尉的證詞〉。後來連我都能牢記那些歌曲的故事,好比有二十七人前往戰場,卻只有五人返鄉;或是皮亞韋河谷有個十字架,某個母親遲早會找上這座墳;抑或遠方有個女子嘆氣等待未婚夫歸來,最後終於失去耐心,另嫁他人,情人在臨死前還念念不忘,遙寄一吻,只求無緣的女友為他獻上一朵花。我從這些方言歌詞中明白,那是爸媽過去的回憶,同時又覺得事有蹊蹺,彷彿這些歌曲也述說著他們兩人的故事,只是我不知所以然。我的意思是這些歌詞與爸媽有切身關係,否則如何解釋他們歌聲中明顯的情緒波動?

春秋之際,強風吹襲,有時可以看到米蘭街道盡頭的遠山。車子一個轉彎,山頭就會驟然出現在高架橋上方,爸媽會立刻望向山岳,誰也不必提醒誰。山峰白雪皚皚,天空是少見的蔚藍,那種景象帶來的震撼就像親眼見證奇蹟。我們所居住的山腳盡是亂糟糟的工廠、人滿為患的國宅、鬧哄哄的廣場、到處可見受虐兒童、未成年小媽媽;反觀山上,只有茫茫白雪。母親會問那是哪座山,父親環顧左右,彷彿拿著羅盤在城裡定位。「這是哪條路?蒙薩大道還是薩拉大道?那這就是葛里娜山。」他會這麼說。沉吟一會兒之後又補上,「我確定是。」我清楚記得那個故事,葛里娜是個冷血的美麗戰士,爬上高塔去示愛的武士都被她用弓箭射殺,神便罰她化為一座山。如今她就在擋風玻璃之外,接受我們一家的讚嘆目光,只是我們三人各自懷抱不同想法。接著紅綠燈號誌轉換,行人衝過馬路,有人按喇叭,父親會咒罵一番、倏地變換排檔,加速駛離,拋開先前閒適的心情。

到了一九七○年代末期,當米蘭進入炎夏時,爸媽重新穿起登山靴。他們沒去東方的故鄉,反而往西去奧索拉、瓦爾塞西亞,瓦萊達奧斯塔,彷彿繼續未完的旅程,繼續征服更高、更險峻的群山。日後母親才告訴我,起初她竟然覺得鬱悶、壓抑。相較於和緩的威尼托、特倫蒂諾,西邊的山谷狹窄、陰暗,猶如窄小隘道般封閉;岩石潮濕、暗沉,到處都是往下傾洩的瀑布、溪流。好多水啊,她心想。當地雨量一定很大。她不曉得那麼豐沛的水量有其特別的源頭,也不知道他們兩人正往水源邁進。他們翻過峽谷,登得夠高才又重見天日,視野豁然開朗,面前就是羅莎山。山頂終年冰雪不融,底下則是夏季放牧的草原。母親又怕又驚,父親卻說他彷彿發現壯觀的層級也是天外有天。以前就像攀登人間的丘陵,後來闖進巨人的千山萬壑,他自然對那些高山一見鍾情。

我不知道他們當天登的是哪座山,是馬庫尼亞加、阿拉尼亞、格雷索尼還是阿亞斯。當時我們每年都在不同地點度假,跟著父親馬不停蹄地攀登各座征服他的山岳。我更記得我們下榻的屋子,只是那些地方恐怕稱不上房舍。我們訂營地的小木屋、青年旅舍的房間,一住就是好幾週。空間都不夠大,無法舒舒服服住下,待的時間也不夠長,不可能對任何事物產生眷戀。但父親不在乎,甚至不注意這類瑣事。

我們一抵達下榻住處,他立刻更衣,從背包拿出格子襯衫、燈心絨長褲、毛衣。他一穿上這些舊衣服,馬上換了個人。他把這些短暫的假期都用來探索山林小徑,大清早就出發,晚上甚至隔天才回來。回來時則是滿身塵土、嚴重曬傷,雖然疲憊卻很開心。晚餐時,他便聊起岩羚、高地山羊,說到露宿野外的夜晚、滿天星星的夜空,說起高海拔甚至八月就降雪。如果他心情奇佳,最後就會說:「真希望你們也能一起去。」

問題是母親拒絕攀登冰河,她對冰河有根深柢固的莫名恐懼。她曾說過,就她而言,能力所及的山嶺只有海拔三千公尺,也就是多羅米提山脈。她喜歡海拔兩千到三千公尺的高度,因為那裡有草原、溪流、森林。她也熱愛一千公尺處的山坡,喜歡那些遍佈樹林、岩石的村莊。爸爸出門登山時,她總愛與我一起散步,在小廣場喝咖啡,在草地上讀書給我聽,或和路人閒聊。母親不愛換住宿地點,只能勉強忍耐,也常懇求父親找個房子讓她佈置,找個村莊讓她落腳。他總說預算不夠,除了米蘭的公寓之外,不可能另外租屋。最後她協商成功,籌出可支配的費用,父親終於答應母親開始找專屬我們的度假小屋。

每晚餐盤一收,父親就將地圖攤在餐桌上,計畫隔天的登山路線。旁邊放著「義大利高山俱樂部」的灰色小冊子,還有半杯他不時啜飲的義式白蘭地。母親則利用這段閒暇坐在扶手椅或床上,專心看小說。在那一、兩個小時之間,她完全進入書中的世界,魂魄彷彿都出竅。我便坐到父親腿上,看看他究竟忙些什麼。那時的他開心又多話,完全不同於我平常在城裡看到的模樣。他很樂意帶著我看地圖,教我如何看懂。「這是冰融河,」他指給我看,「這是湖泊,這是好幾間山屋……看這裡的顏色就能區別森林,知道這是高山草原,這是碎石坡,這是冰河……這些曲線代表高度,曲線越密集,山坡越陡,這一點就表示不能再往上攀登;越稀疏就表示坡度和小徑越和緩。看得出來嗎?這些旁邊有數字的三角形代表山頂的海拔高度,我們要去的就是這些山頂。除非不能再往上走,否則不能下山,明白嗎?」

我不明白,我必須親眼看到,見識那個帶給他無窮喜樂的世界。幾年後,我們開始一起登山,父親宣稱他記得我呼應天命的那一刻。某個早晨,母親尚未起床,父親綁好登山靴的鞋帶正準備出門,一抬頭便看到我全副武裝,準備跟他一起去。我肯定在床上就穿好衣服,站在昏暗光線裡更是嚇到他,當時我看起來絕對不只六、七歲。根據他的說法,那時我已經展現成年的雛型;他看到成年兒子的幻影,見到來自未來的影像。

「你不想睡久一點嗎?」他輕聲問,免得吵醒母親。

「我想跟你去。」我回答,或者該說他宣稱我講了這句。也許那是他希望記住的話。

父親的登山方式獨樹一格。他不興沉思冥想那套,剛愎自用、目中無人。他會低頭拚命往前,絕不調整步調,總和某個人或某件事爭快慢。如果哪條山路太長,他就從陡峭險坡抄捷徑。和他一起登山絕不能停下腳步,不許喊餓、喊冷,唱首好歌倒是沒問題,尤其碰到暴風雨或濃霧而難以前進時。如果跳進雪地,也能盡情歡呼。

母親在父親少年時期就認識他,她說即使當年他也不等,彷彿要超越前方每個人。只有強健的雙腿能引起他的興趣,她會打趣暗示她也是因為這個理由才征服他。後來兩人開始登山比快,她卻寧可坐在草地上、將腳泡在溪裡或認認周圍的藥...

推薦序

時間之地理光澤──說說最好的山岳文學

文化觀察家 詹偉雄

「也許你應該下山,」我說。「也許你才是那個應該改變生活方式的人。」 「我?」布魯諾說。「石頭,你忘記我是誰了嗎?」 ──《八座山》,頁二三○

讀完《八座山》,眼眶微濕,它是本成長小說,故事主人翁由故事的開始到結束,已然變成了另一個人,當然,閱讀它的讀者也是。

《八座山》也是一本罕見的山岳文學,近年來我常讀到的此類文學作品,絕大多數都是散文,但它是本小說。如果要講述山岳帶給攀登者的意亂情迷,那麼第一人稱、有憑有據的遭遇體驗,應是最可靠的敘事方法,但如果這座山或這一群山,帶給創作者的,不是那麼一下說得明白的某種魂縈夢繞,那就是小說家的任務了。

但我覺得,爬山爬得厲害的登山者(例如八千米、大岩壁、技術路線或未登峰的追求者),他的人生召喚已經太強,比較沒有餘裕或迷惘,來搭建小說的層次,每一次的刻骨銘心,用散文這種文類來直球對決,才能適度料理內心的澎湃。這或也是為什麼在歷年的波特曼.塔斯克大山文學獎(Boardman Tasker Prize for Mountain Literature)中,少見虛構類作品的原因,因為以兩位逝去登山家──彼得.波特曼(Peter Boardman)與喬.塔斯克(Joe Tasker)──為名的此一獎項,其來歷就是他們一九八二年消失在聖母峰東北脊之前,所出版的精采絕倫散文作品《輝耀之山》(The Shining Mountain )。

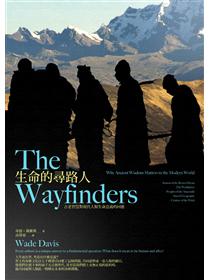

《八座山》的作者帕羅.康提不是職業登山家,因此他擁有一種少見的特權,可以用非常徐緩的敘事,耽留於雲霧而不急著穿越雲霧的方式,說出一個故事,這故事圍繞著義大利北部、阿爾卑斯山脈第二高峰羅莎峰群(Monte Rosa)下,一座座孤巔山峰與一個家族、兩位少年各自人生交會卻又逸散的人生,這故事當然必須處理新生與死亡、遺憾與懊惱,但它動人的是:巨大與無言的山,以及四季交迭中輪迴的霜雪與冰河,還有那無數明媚的樹木、岩石,如何以它的不同風景、質地和情意,啟蒙了少年與青年未明懵懂的心智。

而即使對於另一個語言世界的外國讀者,《八座山》讀來少有語境翻越的障礙,因為只要回到描寫山,就會回到身體的書寫,這種直觀的體驗,只要我們上過山,曾經迷路於山途,就很容易讀得深入,全然地明白:人生中只要有其困惑,山為何是最妥當的安適之所!

二○一九年四月十六日,加拿大邦夫國家公園的Howse Peak山區發生一場雪崩,掩埋了三位當代最傑出的登山家,救難的訊息是由其中一位登山者傑西.羅思凱里(Jess Roskelley)的父親約翰(John Roskelley)所發出,因為他們在約定好下山回電的時間卻音訊全無,身為資深登山家的約翰敏感有變,立刻撥電話求援。

三位罹難者都是美國登山用品品牌The North Face贊助的職業登山家,在他們的個人網頁或Twitter上都放上了他們曾說過的話語,描述山與他們自我選擇的命運,其中傑西的這部分是這樣寫道:「我從小就爬山,但從沒想過它會變成我日常生活的一部分。我親身看到爬山與家庭生活間的糾葛,有多麼艱難。但當我涉入得愈多,我慢慢明白小時候眼中的父親,他當時感受的人生,是什麼。它變成了一種上癮⋯⋯一種癡迷;沒有了它,我感到失落、一無所用。」

現年三十七歲的傑西是三位遇難者中年紀最大的一位,他在二○○三年與父親約翰一齊登上聖母峰,那一年他二十歲,是歷來登上世界最高峰的美國人中,最年輕的一位。為他們報案的約翰,其實是美國登山界的大字號人物,在上個世紀的七○和八○年代,完成過許多艱難的攀登任務,其中最著名的,當屬一九七八年美國遠征隊在經歷史上三次可歌可泣的挑戰後,首登八千六百一十一米的世界第二高峰K2,約翰是四位成功登頂的隊員之一,而且他們攀登的路線是無人嘗試過的東北脊和東壁。二○一四年,法國高山協會將該年度的金冰斧(Piolet d’Or)終身成就獎授予約翰,得獎網頁中的個人簡介,是約翰和他的黑色家犬合影與一輛吉普車前座的照片,平凡中有風霜。

傑西與約翰的人生,摘錄於傑西短短的人生回顧,數語之中,其實已足夠我們捕捉到:山如何地撕扯開家庭,又如何地縫補了缺憾;在登山的生命經驗裡,山如何讓漸行漸遠的父子,在一陣時間與地形的迷霧之後,殊途重逢,於幽暗的時間倒影中,彼此描摹、辨識那逝去的容顏。

於此,《八座山》說出的,就不僅是傑西與約翰的家庭絮語──而是任何一位登山家、戀山者、迷惘行路人的私人傳記,它用一種推陳出新的語言──包括聲音、意象、節奏、句法、拍子、韻腳、敘述手法⋯⋯讓山奇異而溫暖地進入現代人(不論東方或西方)獨屬的苦難之中,照見我們自我選擇的命運,而且給予一種輝耀的光澤。

當你站在山中的溪流之中,如果腳下濺起的水花是當下,那麼過去來自哪裡?而未來將去向何處?這是敘事者父親拋給少年的問題,答案呢?當然在小說裡;但相信我,答案並不重要!

時間之地理光澤──說說最好的山岳文學

文化觀察家 詹偉雄

「也許你應該下山,」我說。「也許你才是那個應該改變生活方式的人。」 「我?」布魯諾說。「石頭,你忘記我是誰了嗎?」 ──《八座山》,頁二三○

讀完《八座山》,眼眶微濕,它是本成長小說,故事主人翁由故事的開始到結束,已然變成了另一個人,當然,閱讀它的讀者也是。

《八座山》也是一本罕見的山岳文學,近年來我常讀到的此類文學作品,絕大多數都是散文,但它是本小說。如果要講述山岳帶給攀登者的意亂情迷,那麼第一人稱、有憑有據的遭遇體驗,應是最可靠的敘...

目錄

第一部 童年的山

第二部 和解的屋子

第三部 冬天的朋友

第一部 童年的山

第二部 和解的屋子

第三部 冬天的朋友

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。