「潮濕、親密,有著腹股溝般的裂縫,

生命在這裡相互追逐,流水滲透而河流高漲。」

◆

瞬息萬變的大自然帶領我們看見萬物之間的連結,

而人的一切來自大地,水則是真正的生命之源。

◆

在河流、鄉村風光與生活間,打開情緒最豐沛的自然書寫

──既科學又詩情,結合自然書寫與回憶錄的感性佳作!

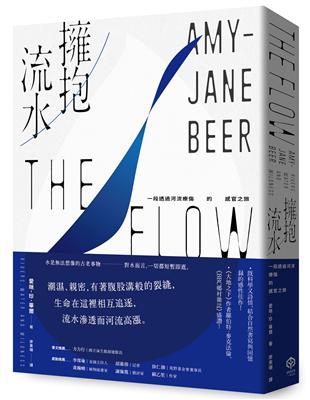

──《大地之下》作者羅伯特‧麥克法倫、《BBC鄉村雜誌》盛讚!---------------------------------------------------------------------------------

愛咪熱愛冒險,曾經每逢週末便來到水邊,與親朋好友划著獨木舟順河而下、在開放水域中暢游。直到摯友在一次獨木舟之旅遇難過世,愛咪陷入巨大沉痛,從此遠離水邊。然而,多年後回到事發現場,沿著河畔行走,看進湍湍水底,一股強烈的感受在愛咪心中油然而生──河流長期以來豐富了她的生命,即便死亡令她人生崩塌,河流仍舊在那裡,持續不輟地滋養無數生命與心靈。

「我見過流水自由流動,被大壩阻擋,或截彎取直。

我見過它們氾濫和乾涸。

但我真的認識流水嗎?」

**

在本書中,身為生物學家的愛咪從兒時最早對水的印象說起,一步步記述起英國西南部激流與濕地的生態,威爾斯的山谷與水壩,以及蘇格蘭的鮭魚洄游、起源於北方約克郡丘陵的白堊河等獨特景致。在深深著迷於大自然的同時,她也致力探問人類對環境的介入,思索水庫建設遭致的洪災、開放和限制河流通行權的爭議,以及野地恢復與野生動物復育工作所帶來的改變。

與眾不同的是,愛咪在其逐水之旅中深入尋訪了作家與藝術家作品裡的河流景觀,思索前人記錄土地與生命的方式,並寫下自己的觀察;佇立在那,她屬於當下,卻同時感覺置身另一個季節和世紀……

她寫畫家米雷筆下,莎劇《哈姆雷特》中的奧菲莉亞自溺而死的河流──

「霍格斯米爾河現在是棕色的、太過筆直,以橘色交通錐裝飾……我心裡暗做大失所望的準備,但陡然映入眼簾的景象令人意外地魅力十足。現在如同那時,植被濃密。眼前有好幾叢亮綠色的地楊梅,早開的漢紅魚腥草添加點點色彩。一隻翠鳥飛往上游,如一道猛衝而來的超自然藍色火焰。」

她寫畫家杜勒畫中,棲於河畔、朝生暮死的蜉蝣──

「我確定杜勒看到的景象一定如同我所描述。他版畫中的蜉蝣,據說是嬰兒耶穌基督的象徵,天堂與人間的具體連結。牠們的翅膀快速嗡嗡振動,看起來宛若上升的天使。飛到最高處時,牠們如同降落傘般打開翅膀,張開尾須往下掉。牠們飛高時大約花一秒鐘,下降時一秒鐘,不斷反覆。」

她寫作家柯南・道爾小說中獵犬的吠聲,靈感來自河流的駭人聲響──

「流水傾倒過達特密特下游深谷,製造出獨特聲音。此聲罕少被聽見,被視為惡兆。傳說聲稱,達特河必須定期奪走一條人命,而『達特的哭喊』就是這份饑餓的表徵。這哭喊背後的脈絡與《巴斯克維爾的獵犬》雖有不同,但同等駭人;獵犬的故事來自威斯特獵犬的神話,據說牠在西達特河的威斯特曼森林徘徊不去。」

**

以回憶作為動力與指引,愛咪橫越並探訪了英國各處河流及其流經之處。沿著主流與支流探索大自然,原野的生命、造物的神奇讓她開始思索人類與河流之間的緊密關係,乃至萬物的循環往復等更加宏觀的課題。而在反思生命帶給她的考驗之際,愛咪也讓自己沉浸於捕捉河水、魚群、鳥叫蟲鳴、山林谷地的風光。當愛咪體會到自己與萬物之間的深刻連結,不僅讓她重獲尋覓已久的平靜,也得以謙遜地與土地對話。

因此,本書不只是一本個人回憶錄,更是細膩入微的自然觀察。作者的文字兼具感性與理性,重新擁抱流水的過程就如同一段透過河流療傷的感官之旅,也是一趟深入內在身心與外在自然世界的旅程。

作者簡介:

愛咪-珍・畢爾(Amy-Jane Beer)

1970年生於英國。曾為生物學家,現為作家、科學教育家。曾任科學編輯長達二十年,並與他人合著四十多本自然歷史類書籍。長期投身野生動物相關倡議活動,曾於2008年參與編撰《野生動物人民宣言》(People’s Manifesto for Wildlife),也是慈善組織「自然新網絡」(New Networks for Nature)的指導委員。

本書是畢爾首次在書寫中融入個人生命經驗,思索人與河流之間的互動關係。她放眼千變萬化的大自然,透過雙腳漫遊的旅行既療癒她破碎的心,也指引她體會守護自然的責任。另著有《酷自然:給孩子的神奇自然知識》(Cool Nature: 50 Fantastic Facts for Kids of All Ages)、《一日一樹一故事》(A Tree A Day)等。文章散見於《衛報》、《BBC野生動物雜誌》、《英國野生動物》、《約克郡郵報》。

Twitter|@AmyJaneBeer

譯者簡介:

廖素珊

台大外文系畢業,美國明尼蘇達雙子城校區比較文學研究所肄業。現專事翻譯。譯有《伊莉莎白女王》、《冰與火之歌第四部:群鴉盛宴》、《廣島末班列車》、《原來,古羅馬人這樣過日子!》、《狼與守夜人》、《被發明的昨日》、《縱走日本二千哩》、《日本秘境之路》等四十餘本書。

各界推薦

名人推薦:

「在自然書寫的黃金時代,本書令人驚嘆,絕對是箇中傑作。」──《BBC鄉村雜誌》(BBC Countryfile)

「畢爾以詩人般的敘述天賦,給人身歷其境的感受……即便是極其微小的時刻,例如她的孩子偶然在野地中發現了家中看過的多肉植物,她都有能力引起你的共鳴。她的文字犀利,節奏明快,獻給人們一場絕無僅有的水之旅。」──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

「一部貨真價實的傑作,既大方、優雅、溫柔,也充滿激情而敏銳。」──《泰晤士報文學增刊》(Times Literary Supplement)

「本書不僅探討了河流在我們文化中的崇高地位,也點出許許多多隱藏在河流身處的故事。」──《星期日電訊報》(The Sunday Telegraph)

「本書歡快地結合了科學、大自然、歷史以及神話,可說是博大精神。它帶給我們的,是一場真誠動人的發現之旅,讓我們深刻了解自己在大自然環境中的位置,不論是生態學上還是個人意義上。」──《約克郡生活雜誌》(Yorkshire Life)

「由一位畢生熱愛泛舟、擁有冒險靈魂的生物學家掌舵,本書完美地結合了深入的研究調查、充滿亮點的觀察眼光,以及靜靜地環抱所有讀者的感官感受……也難怪這本書讀來如此震撼人心,而我鍾愛著它。」──梅麗莎‧哈里森(Melissa Harrison),《樹精靈之歌》(By Ash, Oak and Thorn)作者

「本書呈現了一場對英國的溪流注入滿腔熱情的探索,勇往直前卻不事聲張。」──派翠克‧巴克漢姆(Patrick Barkham),《蝴蝶之島》(The Butterfly Isles: A Summer in Search of Our Emperors and Admirals)作者

「文字抒情、全心全意、充滿智慧,《擁抱流水》是獻給英國河流的頌歌。」──李‧斯科菲爾德(Lee Schofield),《野生的山崗》(Wild Fell: Fighting for Nature on a Lake District Hill Farm)作者

「愛咪的散文既真誠而動人,就像她描述的流水一般引人入勝。我以為我知道河流是什麼,但這本令人驚嘆的新書以極有渲染力的方式提醒了我,關於河流的無限可能、神秘,以及令人陷入五里霧中、難以言說的複雜性。」──蘇菲‧帕維爾(Sophie Pavelle),《變遷之後》(Forget Me Not: Finding the Forgotten Species of Climate-Change Britain)作者

「愛咪-珍‧畢爾是極具膽識的生物學家,她帶領讀者徜徉在英國錯綜複雜的河流之中,宛如沐浴在驚奇之中,獲得鮮活的理解。」──德瑞克‧尼曼(Derek Niemann),《籠中鳥》(Birds in a Cage)作者

「《擁抱流水》巧妙地給予了深刻的個人經驗,也提供細膩研究寫成的知識觀點,是一本筆調慧黠、充滿驚奇的書。」──尼克‧艾契森(Nick Acheson),英國生態保育導遊

名人推薦:「在自然書寫的黃金時代,本書令人驚嘆,絕對是箇中傑作。」──《BBC鄉村雜誌》(BBC Countryfile)

「畢爾以詩人般的敘述天賦,給人身歷其境的感受……即便是極其微小的時刻,例如她的孩子偶然在野地中發現了家中看過的多肉植物,她都有能力引起你的共鳴。她的文字犀利,節奏明快,獻給人們一場絕無僅有的水之旅。」──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

「一部貨真價實的傑作,既大方、優雅、溫柔,也充滿激情而敏銳。」──《泰晤士報文學增刊》(Times Literary Supplement)

「本書不僅探討了河流在我們文化...

章節試閱

前言 只有水,往前流動

我大概知道這個水池的深度,但不清楚具體是幾英尺。

──娜恩‧雪柏德(Nan Shepherd),《山之生》(The Living Mountain)

相較於鄰居萊克蘭(Lakeland)的瘦骨崎嶙,霍吉爾丘陵(Howgill Fells)顯得豐盈妖嬌。丘陵在隆恩(Lune)山谷與羅賽河(Rawthey)之間竄伸而出,在此,地球的骨頭似乎長滿肌肉,儘管沿著頂端的每個彎道都被吃草動物啃食殆盡。更下方處是陡峭的峽谷溪流──潮濕、親密,有著腹股溝般的裂縫,生命在這裡相互追逐,流水滲透而河流高漲。

在一個冷冽、湛藍的早晨,我腳踏瀝青路面,走上農場小徑,開始往下坡而去。坡度的改變讓張力從一組行走肌肉轉換到另一組,我幾乎是馬上就聽到潺潺水聲。那只是條奔流的小河,但現在我循著它走,我感覺我抗拒了幾乎七年的衝動彷彿又重然浮現。

此處已經步入深秋。家庭雀在農場樹籬裡不尋常地安靜。昨晚降下季節第一道鋒利的霜,這使得牠們靜默下來──即便嬌小,但牠們彷彿打從骨頭裡知道,什麼即將來臨。犬薔薇和山楂長著累累果實,沉甸甸地,葉片抖落。玫瑰果展現生氣勃勃的猩紅色,山楂果則是靜脈血液噴在泥土上的顏色:黝黑、缺氧,在每個小小的痛風腫脹處結痂成殼。我納悶山楂的邪惡名聲是否有部分是來自其果實的外貌。玫瑰果的豐柔和不祥的山楂果之間的對比使我著迷──我知道我不會是第一個注意到這點的人。我各撿了一小簇放進口袋裡,提醒自己要記得研究它們的象徵意義。

我繼續沿著河灣走,抵達河流。淺灘旁有座人行橋,一個黃色警告標誌寫著:死亡危險。那是警告頭頂的電線,口氣強勁但帶著點平庸。我轉過頭,這樣我就看不見標誌,並能將注意力轉而投向河水。它在橋下緩緩滑動,是整條移動,平滑得好像一種固態、不可能存在的事物。盯著不斷流出的水太久,你會害怕地球是否會枯竭。

河水水位很低,低到船隻無法航行。就像大部分排出相對小的集水區的陡峭河道,除非下大雨才有可能使水位升高。然後,幾束流水匯流變厚,在岩石上和岩石間創造出短暫的航行通道。要在這種地方進行泛舟的計畫總是決定得很臨時。大家會基於氣象預報而在前一天展開激烈辯論,但要直到我們集合時才會敲定。朦朧朧一大早,我們將獨木舟綁在車頂行李架上,通常會坐進一間供應油膩膩的三明治和滾燙紅茶的路邊咖啡館。接著,我們會同意某個目的地,開車前去,在這裡或那裡從車裡跳出來,用已知的測量物──橋柱、特殊的岩石──測量水位。然而,在我十年來跑遍英格蘭北部的河流經驗中,羅賽河使我困惑。它的狀況從未適合泛舟,它的姊妹河克洛河(Clough)則看起來好一點;或者我們最後就會往下游到隆河,到肯特河(Kent)或雷萊文河(Leven)更西處,抑或是回頭轉而翻過本寧山(Pennines),往約克郡的格雷塔河(Greta)或蒂斯河(Tees)那非常值得信賴的上游段而去。在約克郡獨木舟俱樂部成員的眼中,這段過程像是在打全壘打,儘管開車要花上一個半小時。羅賽河總是被留待到往後再探險。

河水是薄黑咖啡的顏色,河道寬廣低淺。我可以看見底部的圓石和岩架,催促著河水匆匆注入淺灘。上游有較大的石頭,頂端長滿苔蘚。幾棵樹從頭頂橫掛而過,沒有樹葉的年輕梣樹吊著一捆捆種子,活像骯髒的手帕。此地也有赤楊,包覆在黝暗的栗紅色柳絮裡,還可見榛樹、橡樹,和無邊無際的犬薔薇和山楂。

一道路徑從河水升起,左閃右躲,最後變成稍微比羊徑寬一點的小路。我不確定這條路是對的。我正從上游接近目的地,僅是因為我不想走救護車走的那條路,那時救護車從路邊停車場奔馳橫越田野,拖著厚重的設備。我想走我朋友凱特走過的路,當時她與一群朋友在一起,他們全都是經驗豐富的獨木舟玩家,在二〇一二年一月一日經過這條路往下游而去。

凱特只是做自己就非同凡響。她有棕色的眼眸和從不留長的短髮,儘管瀏海有時會輕撫過眉毛,她會迅速伸手將它梳理回原位。她有雙強壯的大手,指甲修剪得整齊但沒有塗上指甲油,她似乎不費任何力氣就能擺出物理治療師和皮拉提斯愛好者追求的良好姿勢。她穿衣品味不俗,我可以想起幾乎所有我看過她穿的衣服,因為她換來換去總是那幾套精選服飾。她有大方的微笑,瞬間照亮臉蛋。

我經過濃密的金雀花灌木叢──有些開花了──在強烈的陽光下呈現炫目的燦黃。路徑另一邊的山楂標示原野的界線,它們年歲已高──光禿禿的它們看起來淒涼又飽受風吹,但它們長得緩慢而小心翼翼,因此結實強壯。許多山楂的樹皮已經剝落,裸露出來的木頭像漂白過,如森森骨骸。一隻知更鳥幽揚鳴囀。知更鳥總是在高唱。幾隻禿鼻烏鴉呱呱叫著。溪流閃亮的水快速橫越路徑往下坡湍湍而去。

在陽光中,我所在之處下方的河流閃耀灩灩銀光。我可以聽見它──快速流動的滾滾河水形成連續播放的背景音樂,我想念這個音樂。我經過另一座農舍後,路徑往下坡走去。它頗為陡峭,地心引力拉著我的雙腳直到我又走到森林裡。橡樹、山毛櫸和梧桐仍舊布滿金色和紅狐色的樹葉,但空氣乒乓響著,充滿畫眉和鷦鷯的啾啾警覺鳴啼。

河流進入下面的峽谷,越過這幾棵樹。我知道這裡靠近那個地點,我能聽到的水聲一定來自那個急流。鳥兒不斷咕咕叫喊。

離開。妳為何不就離開?

結果,我沒啥選擇。前方有雙重障礙,強大的鐵絲柵欄和幾道電網,發出生氣勃勃的滋滋聲。沒人想要我去下面那裡。農夫不想,鳥兒不想,我不想。然後我仍舊走著,經過峽谷,告訴自己我會找到一條橋,再返回另一邊的上方。我穿越一片田野,通過一道農場大門,旁邊有位專家似的牧羊人粗暴地對待幾隻不情不願的綿羊。我摸摸他的狗。

「天氣不錯。」

「可不是,得好好享受。」

「是的,沒錯。」

我重新回到河流邊,在這它很安靜──幾乎是清澈的,上游沒有任何激流的跡象。在那個元旦,它看起來一定就像這樣。河水往前流動著,微光閃爍,美麗如昔。河水淙淙,如以往般持續奔流。我沒有懊悔,沒有罪惡感,但不能說沒有意圖,因為河流就是意圖,就是進展。

我越過一條石橋,回頭走山谷小路。我最後認命,從救護車停車的地方開始走,橫越救護直昇機一定曾降落的原野。從那很容易攀爬過柵欄,慢慢滑下河堤,在我恢復鎮定之前,我已經在峽谷了──面對著陡峭的巉崖,頂端是我在一小時前繞過的圍著柵欄的林地。鳥兒一定還在高處啾鳴,仍舊警告著要我離開,但我在潺潺奔流的河水聲中聽不到牠們的啼聲。幾束璀璨陽光往下流洩至此,照得河流爛灼生輝。

這裡應該就是事發地點。河道在此緊縮──只有大概五公尺寬。但激流不止一處,我深感困惑,因為我以為我就是會知道。從我泛舟的經驗來看,它們並不陡,但它們很複雜,需要很多技巧,得做很多選擇。低水位使得人難以判定流水的危險度。我可以想像凱特越過上方的漩渦,坐在她的獨木舟裡,燦爛微笑,享受冬天由蕨類、地衣和地楊梅構成的翠綠景致。

或許她曾舀起一把水來沖洗她的臉,就像我們經常做的那樣,提神兼與河流進一步建立感情。那可不只是流水。你只要看一眼就明白。逐漸地,山丘放棄自己,放棄它們培育的生命。那個咖啡色澤就代表土地和生物本質,它曾經是地質和生物物質,但現在除了河流外,不再屬於任何事物。

───

凱特在我丈夫洛伊和我開始嘗試懷孕時,宣布喜訊,但最後她女兒漢娜和我兒子洛奇的誕生之間還是隔了兩年。我常在懷孕初期尋求她的建議,而她總是有問必答。第一個建議是「擁抱混亂」,那對我們助益良多,可以應用到生活上的所有層面,不僅只是照顧小孩當下黏答答又混亂的困境。第二個曾是、現在也仍舊是比較困難的部分。「當寶寶誕生時,」她有次曾說,帶著特有的信念,「那就是你們分開的開始,所以妳得馬上訓練自己習慣這種感覺。妳得將他放進別人的臂彎裡,讓他們也愛他。因為雖然我們的孩子感覺起來像我們的一部分,但他們是獨立個體,他們需要我們教會他們這點。做為母親的我們要負的責任,就是讓自己變成一種累贅,儘管我們自私的心想要相反的東西。」我的確想要相反的東西。我仍舊如此。我想要讓洛奇留在我伸手可及之處。讓他知道他得到無限的愛。但就像漢娜,他也是獨子。眼看他們漸漸長大,像森林的樹般根冠相連,在家庭以外的世界結交朋友,我知道凱特會引以為傲。

凱特有顆如旭日東升般的心:寬大為懷,憐憫一切,總是在應付就在眼前的困難,追求她航行全世界所追尋的刺激──而那是競速,不是巡航。

洛奇誕生後,我想盡快重新開始運動,我尋求凱特的專家建議,問她我如何恢復產前體態。我記得她握住我的手指,引導我去感覺腹部肌肉的空隙。腹部肌肉會分開是為了容納和適應寶寶,她警告我直到肌肉重新結合前,都不要跑步。但沒有東西能阻止我划獨木舟,只要是在理性範圍內。我一等剖腹生產的疤痕癒合就回到水面上。我們的朋友圈裡有幾個人也同時應付好幾個難題,而且應付得游刃有餘。洛伊和我在洛奇七個月大時,就去法國阿爾卑斯山脈旅行,那是我們每年夏季的例行之旅──朋友們在我們划槳時,輪流讓他在河堤上一顛一顛地走和擁緊他。寶寶和泛舟──我們可以同時擁有兩者。我們的確也同時辦到。

───

我面對峽谷裡湍急的水流,眼睛不禁從這個地貌掃至那個地貌,試圖理解,想像會是什麼事以什麼方法出錯。那個石頭?那個水流交會之處?或那個?我在這個低水位中甚至無法看出最佳路徑可能是什麼。每樣東西都輕易地潺潺流過,白色泡沫和浪花的小漩渦在表面形成美麗的圖樣,彷彿一隻看不見的手在攪動水流。

現在我人在現場了,卻不真的知道該做什麼。我沒有帶鮮花來。我似乎連該說什麼都沒準備好。但我的口袋裡有兩把莓果。猩紅的薔薇果和血紅的山楂。我在手裡掂了掂它們的重量,然後將它們拋進水裡。山楂在陽光照射下如此燦爛,我可以看見它們隨著水流上下晃動,直到河道輕輕轉彎將它們帶出我的視線之外。我開始挑前往下游的路。那並不容易。河堤太陡峭,樹叢繁盛難以前進,所以我在河邊爬過岩石和苔蘚,小心地緊抓住樹根和生草叢。我經過第二道急流尾處,直到那時才恍然大悟下面還有另外一個。峽谷變窄,我無法接近它,所以我往上並在周遭攀爬,慢慢往再遠一點的寬池子下降。就在我再度往下爬行時,我忽然瞥了一眼下方的急流,頓時全身唰地停了下來,因為我直覺知道就是這個。我知道,因為那是個窄小到不行的空間,水流急速堆積,無情地高高濺起,裡面有一整棵樹幹橫亙卡住,樹根朝上。陽光照不到那裡,個別聲音被岩壁掐住,吸納後成為白噪音。

凱特在那裡困了十分鐘。

我畏縮一下,發出咒罵,在心裡大聲納悶──我究竟以為我來這裡會獲得什麼好處。

我轉過身,但我無法抹掉它刻在我心底的印象。

我找著往下游一點的緩慢水流的路,然後蹲在邊緣的石架上。這裡一定就是他們救出她的地方,儘管我無法理清他們是怎麼辦到的。直到救生員來前,他們一直給她做心肺復甦術。

我洗洗臉,聞著水的味道,感覺它刺痛我的肌膚。這些感受中有我難以承受的懷舊之情。我察覺我有多想念流水──這種流水──冰冷、帶著土地芬芳和透著氣,新鮮但又十分古老。

我曾試圖回返。我們在湖泊和平靜的水面操作開艙式獨木舟,那總是帶來喜悅。但當面對激流時,划槳總是奪走我的心。我無法信任我的視野,因為它無法保持清晰。我也無法信任肌肉,它總是被腎上腺素氾濫。我的心臟也怦怦快跳。許多年來,我的獨木舟靜靜安放在車庫裡;然後,它被送往一位朋友的穀倉。

我洗著臉,當涓涓細流流下脖子,從臉蒸發時,我往下一瞧……瞥見一個奇怪的東西。剛開始,我以為那只是一條線──釣魚線,或者可能是浮在水上的蜘蛛絲。它緩緩移動,蜿蜒曲折,之後消失。我歪著頭張望,它又出現了,捕捉著璀璨太陽光芒。我伸手去碰,但只碰到水。然而我仍然看得見它,現在看得非常清楚,而後我恍然大悟──那不只是在水面上發生了什麼。那是一道面紗,在擾動燦爛光芒時才可得見,延伸進入水深處。流水流經它,沒有留下殘渣或岩屑的物質或碎片,就像我的手指。我移開手時,它剎時改變形狀。

我恍然了悟,我看到的是流水間的介面──渦流線(eddyline)。我在獨木舟中習慣想像自己會看到如窗簾或牆壁般的渦流線──這些障礙需要小心估算其力量和角度,才能在控制一切的情況下,安全通過,並避開要沖刷我離開線的兩道水流之間的緊繃張力,不然我甚至可能會翻船。但我不記得曾經看過一條實質的線。我曾見過表面流水相互衝撞,泡沫、漩渦和流水駝峰捲起的簾幕──那是其他流水在哪交會的線索。但從未看過流水和回流間這麼完美、精確的界線。這裡的簾幕流速緩慢,緩慢到河水看起來幾乎是靜滯的。表面沒有擾動,所以沒有打破微微的折射,使得我感知到通常看不見的東西。這就像看到過去和現在、生與死之間的銜接。巨大之物之間的最微小無物。我看得越久,便看到更細微的特色。微漩渦、湧昇流、渦漩和細小漣漪。那些漣漪一定是小小漩渦造成的結果,從下方拉著表面流水。它們看起來像指紋,彷彿某人碰過水後而水記得這人……

(摘自:《擁抱流水》,〈前言:只有水,往前流動〉)

試閱2 第四章 趁我們還行時盡情飛翔

兩個男人在森林的窄橋上相遇。兩人都是戰士。兩人都很驕傲。一位是七呎高的蠻勇之士,另一位則輕盈並聰明得像隻狐狸。他們決鬥,先是用語言,然後是鐵頭棒,以不只一種方式瞭解彼此。不久後,兩人都落入水中。巨人聲稱勝利,但從河流起身後,就此有了新的命運和名字。

羅賓漢和小約翰的相遇是我最喜歡的洗禮故事。河流有雙重角色,自從天地開闢以來,河流的象徵都是如此這般,它是分隔兩個男人的界線,他們透過它變成至交。在一九八〇年代,電視改編劇《舍伍德的羅賓漢》(Robin of Sherwood)中,編劇理察‧卡本特(Richard Carpenter)以生花妙筆,賦予河流魔力,而河水的浸泡也暗喻小約翰從崇拜撒旦的諾曼男爵施咒下,全然解放。儘管我小時候暴露在大量軍事愛國主義中,我多少有點如浮萍般的童年使我對家鄉的認同有點半吊子性質。但那部電視劇讓我深深從骨子裡覺得自己是英國人,並在我上了教堂仍覺得有所不足時,以某些較古老的神祇填滿心靈的空隙。在後來的一些年間,我把祂們全忘得一乾二淨,但祂們從來沒有真正離開過,而一位神祕的森林巫師假扮成獵人赫納,對飾演羅賓漢的邁克爾‧普雷德(Michael Praed)所說的話,仍舊以相同力道縈繞我心田,啟發我並重新讓我安心。無事遭到忘卻。從來沒有。

無論你將河流視為連結或障礙,大都是視你的角度而定。對在約克市中心那兩座陸橋上任何一側塞車的駕駛而言,烏茲河是個障礙。但沒有河流,就不會有約克的存在,而河流的流動遠遠比曾大部分環繞城市的沼澤來得馴服,並在至少直到一九九〇年代的貨物運輸上扮演要角。在倫敦,泰晤士河是文化也是物理分水嶺,但也是此市最大和最古老的自然資產。

河流作為同時是界線和入口的二元性,透過歷史和神話得到重複歌頌。當西元前四九年,凱撒和他的軍隊跨越盧比孔河(Rubicon)時,那便成為戰爭必然發生的象徵行徑。就如跨越神祕的冥河,是旅行至古典世界的地獄不可或缺的經歷。

河流是天然的管轄界線,從後院到國家不一而足。在不列顛,河流長久以來被當作教區和郡的邊界。我今天就走在這樣一條界線上,靠近麥克西(Maxey)村莊,就在劍橋郡─林肯郡的邊界上。河流在二十世紀前半被截彎取直,但郡的界線仍舊忠實地循著古老的彎曲水道,因此現在河水從郡到郡間像條碼般閃爍,造成劍橋郡的某些零星土地孤立在林肯郡的河邊,反之亦然。我現在說的河是威蓮河(Welland),穿越彼得伯勒(Peterborough)北部廣大的農耕平原,其中大部分曾是沼澤地。那地區的行政界線改變得非常頻繁。麥克西曾是彼得伯勒和那薩伯杭德(Nassaburgh Hundred)中世紀司法管轄區的部分,然後併入曾短暫存在的杭廷頓郡和彼得伯勒合併郡(彼得伯勒本身並未納入),再來又重新分配給劍橋郡(劍橋不再是其一部分)。我納悶現在當地人在被問到是哪裡人時會說什麼。

威蓮河的河水曾延伸穿越過一大片沼澤地,沿著奈恩河(Nene)注入廣闊的威特樂賽湖(Whittlesey Mere)。它曾是英格蘭第一大湖;六英里長乘三英里寬,儘管湖水從未深過幾呎,但它在一八五二年遭全部排乾,以創造豐饒的農耕土地。威蓮河上游也曾遭重大整治,現在流過一系列溝渠、河道和水道,複雜到你若想試圖瞭解,可能會發瘋──甚至是在有圖解的幫助下。值此之際,抽取水(包括一九七〇年代的拉特蘭湖水壩[Rutland Water])意味著整個系統現在承載的水比以前少。從我這個局外人的觀點看來,這個製圖、水文學和行政的混亂讓此地產生漂若浮萍之感。

我從西迪平(West Deeping)朝赫普斯頓(Helpston)走,沿著現今稱做國王街(Kings Street)的羅馬道路的部分向前。對早期的工程師而言,要橫貫威蓮河氾濫平原一定是個重大的挑戰──道路的這個短暫路段越過幾個河道和水道上的九座橋樑。在其中一座橋樑之下的河水現在已經乾涸,幾世紀以來雕刻其上的塗鴉文字多到數不清,包括農夫詩人約翰‧克雷(John Clare)雕刻的「約翰‧克雷在一八一一年造訪赫普斯頓」等字眼,他那時十八歲,正在接受石匠的學徒訓練。但今天這地方最令人吃驚之處在於有人住在這裡。在橋拱下排有床、地毯、桌子和架子,一個塞滿復古廚房器具的抽屜,好幾罐食物和裝飾品,甚至還有一個很重的花瓶,裡面插有一捆裝飾性的蒲葦。這裡看起來樸實無華但又骯髒無比,我無法肯定地說,這是瘋狂或悲哀或別的什麼。它很像我小時候夢想有的小窩──設備完善、裝飾別出心裁。

我散步穿越麥克西洩洪道(Maxey Cut),進入淹水的礫石採石場區,這地方曾是青銅時代的不列顛最大的儀式地點之一。這地方數年來在我的想像中散發幽幽魅力,那是自從我讀了法蘭西斯‧普萊爾(Francis Pryor)於一九八〇年代早期在此的考古調查記載之後。普萊爾因在芬斯(Fens)和東安格里亞(East Anglia)的考古發現而聲名大噪──包括此地,也就是彼得伯勒的馮格特(Fengate),後來還有霍爾姆一世(Holme I)的驚人木製紀念碑的出土,後者以海石陣(Seahenge)聞名,為諾福克(Norfolk)的霍爾姆海岸的海潮沖刷所揭露。

麥克西地區的石陣、堤道和古道路的完整範圍直到一九七六年的乾旱才展露,隨此顯現作物痕跡(cropmark)──潛在特色導致作物成長出現輕微不同的結果。普萊爾和他的同事花了數年嘗試,以盡可能地理解這遺址在砂石開採前的大部分原貌。對新石器時代的人而言,這個平坦、毫無特色的地貌為何意義重大,原因並不明朗;但普萊爾指出,可能是相同事物使得此地擁有與霍爾姆一世時期一樣特別的地貌:在製造那些紀念物的時代,它們位處接近或由水包圍的地形裡。這類地方豐饒而生產力高,也許也因為儀式活動而受到偏愛,因為它們靠近那時可棲息世界的邊緣。在此使用一個多少已被濫用的專門術語──它們是閾限空間(liminal space):形上學界線在自然或物理層面的表現形式,往往如同河流、水泉和湖泊,或許被視為從一個到另一個世界的潛在跨越地點。

對我這個未受過訓練的人而言,現在已經沒有事物可以告訴我曾經佇立在此的土方工程、圍牆和石陣。我凝視過作物痕跡的空拍照,並將它們和現代地圖與衛星影像做對比。我多少知道,那兩公里長、兩側是溝渠、現在稱做「麥克西古道」的步道,穿越現代馬路,並與威蓮河的主要水道交會。我在穿越它時,是否想像自己寒毛直豎?我的骨頭裡有股奇怪的顫動感──這感受讓我聯想到針灸,而非行走運動。我確定我沒有,因為它發生過兩次,一次是在馬路上,一次是在河邊的步道上。我是在何時變得如此易受暗示影響?

從這裡,我循著威蓮河朝馬克特迪平(Market Deeping)走去。在一座跨越小支流河道的橋樑上,從劍橋郡進入林肯郡。在那,遨翔徘徊於兩郡之間,我找到蜉蚴──這年的第一批。牠們提醒我今天是六月六日──我父親葬禮的週年紀念日。他死於二〇〇五年五月二十四日,就在要過六十九歲生日之前。從那之後,那造成心態改變的兩週,在我記憶中由帶有翅膀的蜉蚴的出現而變得特別。蜉蚴很不尋常,因為牠們有兩個有翅的生命階段,加上多個水生幼蟲階段。牠們從數月或數年作為非繁殖用的「巢」的家,也就是從水裡育嬰室中掙脫束縛,得到自由,然後再度換羽,幾乎是立即變成最後成蟲型態,稱之為「紡紗工」或「成蟲」,其唯一的生物目的只在於繁殖。這個倏忽即逝、光輝燦爛和飽漲性欲的階段後來變成一個英文格言。蜉蚴(mayfly)不完全和五月(May)有關──整個夏季都是蜉蚴出現的季節,但在英格蘭的大部分年間,五月似乎是出現的高峰期。

此處的小雲朵也許包含五十隻紡紗工,牠們在表演自己的古老儀式,在原地上下擺動。那是一場令人陶醉的演出──牠們的翅膀快速嗡嗡振動,往上飛高大約一公尺,保持身軀垂直,因此牠們看起來宛若上升的天使,線般的尾巴(或稱尾須)整個折起來。飛到最高處時,牠們如同降落傘般打開翅膀,張開尾須──尾巴位置的改變讓牠們將身體抬至水平狀態,然後以跳傘運動員的姿勢往下掉,在有效緩慢下降之餘,還能回來原先牠們開始的地方,與蘆葦頂端形成水平,因此沒有比往上升時快。牠們飛高時大約花一秒鐘,下降時一秒鐘,不斷反覆。我偶然會看到在求偶舞中有兩隻一起下降,在最低點時分開,但我得觀賞數分鐘,舞蹈才會結束。雄性負責飛起和下降,每隔一段時間,雌性會飛起進入蜉蚴群中,她會被短暫擁抱和進行交配──這個圓房時間持續不長於下降的一秒鐘,然後她往下飛離。這或許發生十幾次,然後在轉瞬間,整個蜉蚴群解散。

文藝復興藝術家阿爾布雷希特‧杜勒(Albrecht Dürer)可沒忽略其中關於變形和升天的孿生主題;他創造了一幅版畫,名為《聖家族與蜉蚴》(The Holy Family with the Mayfly),當時是一四九五年。畫中的蜉蚴據說是嬰兒耶穌基督的象徵,天堂與人間的具體連結。一反常態地,杜勒沒有將那隻蜉蚴畫得「很好」。由於牠必須在人類肖像旁顯得非常渺小,牠於是有蠕蟲般的軀體、棍棒狀的觸角、彎曲的長啄和很圓的翅膀。結果,這幅版畫常被說成聖家族與蝴蝶,或蜻蜓。蝴蝶或蜻蜓也經歷奇蹟般的變態週期,但兩者都沒表演這類往上升的天使舞蹈──我確定杜勒看到的景象一定是如同我前文所描述的。

蜉蚴群出現時,堪稱是令人瞠目結舌的景觀──一種以數大壓倒掠食者的生物策略,好確保至少有部分會倖存下來,並成長到足以繁衍後代。二〇一七年,我們在約克郡德溫河看到某個令人大吃一驚的畫面。當時,洛奇和我正如往常般到克克漢修道院散步,結果注意到不尋常現象。他以較敏銳的眼力先看到它。

「看看那些鳥!牠們在做什麼?」

那看起來像是一群海鷗,飛得非常高,在某種拉長的漩渦裡旋轉。我們靠近後看到更多。等我們抵達河流時,我們正走在鳥兒形成的柱子下,牠們有兩百公尺高,由不同的鳥類鬆散地形成好幾層──鶲和鶺鴒在靠近河水之處覓食,牠們之上則是沙燕和家燕,然後是雨燕,最後是幾千隻呱呱狂叫的海鷗。在下個小時內,景觀變化。層層的鳥變成一道簾幕,沿著河流彎道向前奔去。幾千隻蜉蚴攀住河邊植被,以及樹林中的葉子。更有好幾千隻的身體漂浮在我鄰居池塘的表面。

不是每個夏季都有這類景觀。二〇一九年,我目擊到最多鳥類聚集在一起的那次,總共看到了四種,牠們以密集隊形飛在法恩代爾(Farndale)社區中心外的車子引擎蓋上。當時,我們開車去那觀賞聲名大噪的民俗歌手二人組,馬汀和伊萊莎‧卡西(Martin and Eliza Carthy)父女的現場演唱。

法恩代爾是德溫河另一條支流小道夫河(River Dove)的河谷。它最知名的景觀是每年四月往河流兩旁延伸生長的黃水仙地毯。黃水仙比大部分的花圃裡的花要來得小、呈淡黃色,就我看來,它們有一種淡淡的、頑童式的邋遢。它們的喇叭花冠和花瓣比較不像狀若充過氣的栽培品種那麼硬,因此更容易上下晃動和振動。數大便是美。這年度景觀總會持續幾週,在此期間,羅密爾(Low Mill)和教堂屋(Church Houses)這兩個位於法恩代爾的村莊空地會暫時改成停車場,而小戴夫咖啡館(Daffy Café)和茶園則賣培根三明治、蛋糕和當地果醬賣得嚇嚇叫。山谷給人一種居民之間相當親近之感,尤其可能是因為它倖存過一九六〇年代的築壩計畫,當時計畫在上游用巨大的泥土河堤建造水庫。卡西父女演出那晚,黃水仙的盛開季節已過,但羅密爾那用波浪板搭建的社區中心擠滿了人,中心看起來搖搖欲墜。你可以看出誰是常客,因為他們自己帶了椅墊,免得坐在折疊椅上引發腰痛。

我對那晚記憶猶新,因為那天是五月二十四日,我妹妹打電話來報噩耗的十四週年紀念日。她把話說得斷斷續續的,我惱火了好幾年。她不是說「爸爸死了」(Dad has died),而是說了「爸爸是死的」(Dad is dead)。為了某些理由,形容詞比動詞還糟糕。我想要聽的是認可我父親也是參與者的字眼。動詞多少會帶來他還活著的錯覺。某人不可能是死的,然後又活著。但他們可以死去了但仍舊存在。我父親仍舊是我父親。那是個荒謬和不合情理的反駁──我妹妹比我更體貼得多,她當時處於極度震驚的狀態中,而這類消息總是毀滅性的──但我花了好幾年才消氣。我只能以假設痛失親人的時刻所爆發的不平,會依附在其所能發洩的第一個事物上的理論,來想辦法合理化我的反應──在這個例子中,就是傳遞噩耗的方式。我最後向她坦承時,她納悶她是否選擇了最沒經修飾的說法,這樣她才能嚇得讓我們兩人相信不可能發生的事還是發生了。

馬汀‧卡西那晚狀況不佳。他似乎很累,怪罪於花粉熱,道歉說他只能演奏,演唱部分得全部由伊萊莎發揮。他暫時忘記和音時,她給他時間,聽眾也是。第二次他又犯錯,她溫柔地責罵他。

「長進點,馬汀。」

我父親的名字也是馬汀。我溜出社區中心,穿越一片峨參,在道夫河上的橋漫步。暮色已沉,我想我可能可以看到更多蜉蚴。我走過這條橋很多次──那是條輕鬆、對孩童友善的橋,可以走上山谷,我第一次來時便是和凱特同行。那是黃水仙的季節,洛奇當時三個月大,漢娜則是結實的小娃娃,正在蹣跚學步。我記得靠在那相同的木欄杆上,看著河水,說著我多希望父親能活到認識他的孫子。我不記得凱特說了什麼。也許她什麼也沒說。更重要的是傾聽。

───

在演唱會外頭的暮光中,蝙蝠開始在水面上俯衝和劇烈跳動,偶爾潛入水下,激起銀色波光粼粼的漣漪。有幾隻蚋,但不再有蜉蚴,事實上大型昆蟲都已絕跡。我發現,我非得要看到點什麼才願意離開,最後的確有東西來了:一隻慌張抖動的淡色小蛾,一隻蝙蝠像導彈般瞄準牠。它看起來像毀滅,但其實多半是種轉換──蛾的能量轉變成蝙蝠的能量。我走回社區中心,靠在後面牆壁上,聽著演唱的尾聲。伊萊莎正在為下一首歌營造氛圍。

「一首歌或一張唱片需要言之有物。」她說。「一個重點,或一個故事,就像,像,嗯……」她摸索著比喻。「……像蜉蚴的生命週期。」

我不知道她為何這樣說──或許她也曾追尋過蜉蚴的夢幻身影──但我感到全身陡然一震,彷彿她的字眼為我通上了電。眼淚湧出,不肯停下來。

(摘自:《擁抱流水》,〈第四章:趁我們還行時盡情飛翔〉)

前言 只有水,往前流動

我大概知道這個水池的深度,但不清楚具體是幾英尺。

──娜恩‧雪柏德(Nan Shepherd),《山之生》(The Living Mountain)

相較於鄰居萊克蘭(Lakeland)的瘦骨崎嶙,霍吉爾丘陵(Howgill Fells)顯得豐盈妖嬌。丘陵在隆恩(Lune)山谷與羅賽河(Rawthey)之間竄伸而出,在此,地球的骨頭似乎長滿肌肉,儘管沿著頂端的每個彎道都被吃草動物啃食殆盡。更下方處是陡峭的峽谷溪流──潮濕、親密,有著腹股溝般的裂縫,生命在這裡相互追逐,流水滲透而河流高漲。

在一個冷冽、湛藍的早晨,我腳踏瀝青路面...

目錄

推薦序|當我們面對生命之源/方力行(國立海洋生物博物館創建館長、國立中山大學榮譽講座教授)

前言|只有水,往前流動

第一章|新鮮但如此老邁

【小記】雪丘

第二章|湍湍急流

【小記】空心的陷阱

第三章|橡樹河

【小記】地下水

第四章|趁我們還行時盡情飛翔

【小記】暗水

第五章|土地上的線

【小記】洗澡玩具

第六章|水的意義

【小記】水獺

第七章|鐘仔泉和吉普賽河

第八章|溪流旁斜倚的柳樹

【小記】零下七度

第九章|達特的哭喊

【小記】水流

第十章|闖入者威廉

【小記】在奈恩河的夏季

第十一章|白堊河之夢

【小記】蒼鷺

第十二章|水所覆蓋的土地

【小記】漲潮

第十三章|銜尾蛇

【小記】柳樹裡的鬼魂

第十四章|銀魚

第十五章|光和水

【小記】詛咒

第十六章|溯河而上

第十七章|河林鎮

【小記】溢流

第十八章|水與觀點的流動

【小記】得到解放的河流

第十九章|糞溪

【小記】威落淺灘

第二十章|不尋常的河狸

【小記】窄橋

第二十一章|心臟地帶

第二十二章|進入吉爾地獄(並從另一邊出來)

尾聲

作者注記和致謝

延伸閱讀

推薦序|當我們面對生命之源/方力行(國立海洋生物博物館創建館長、國立中山大學榮譽講座教授)

前言|只有水,往前流動

第一章|新鮮但如此老邁

【小記】雪丘

第二章|湍湍急流

【小記】空心的陷阱

第三章|橡樹河

【小記】地下水

第四章|趁我們還行時盡情飛翔

【小記】暗水

第五章|土地上的線

【小記】洗澡玩具

第六章|水的意義

【小記】水獺

第七章|鐘仔泉和吉普賽河

第八章|溪流旁斜倚的柳樹

【小記】零下七度

第九章|達特的哭喊

【小記】水流

第十章|闖入者威廉

【小記】在奈恩河的夏季

第十一章|...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。