特別收錄 / 編輯的話:

圖像與社會反抗的三方辯證——鴻鴻、吳音寧、黃哲斌

鴻:我想請音寧從運動者的經驗來談這樣一種行動,請哲斌從抗議的形式,也就是從媒介的角度出發來談。

我想先請問音寧,接觸到這本書的時候妳的直覺反應是什麼?

保守化的社會

音:我覺得這些都是很年輕的作品,但是我有點驚訝年輕人怎麼都這麼……不憤怒,或者是說,憤怒的力點我有點不太能感受得到。

鴻:我覺得,這是因為他們有時候不去追究結構性的問題或是根源,而是直接對現象反應。這些作品像是他們從切身相關的生活做出的直接反應,用一個比較嘲諷輕快的方式來呈現。當然也不是所有,有些作品還是有去挖一些比較深的東西,但有許多人就是直接反應,這就是年輕的特色。

音:我最近一直在講一件事情,我覺得台灣的社會比起我們年輕的時候,整體是相對更保守化的。因為我們年輕的時候,是朝向一個開啟新時代的衝撞期。怎麼衝撞完之後,現在反而是漸漸退回保守化的傾向,這讓我覺得蠻……不知道要怎麼說的……

我最近看到報紙上的一個新聞,有一對男女在捷運上擁吻的畫面,被上傳到網路上。捷運局的態度竟然是,可能有妨害\風化之嫌,如果查得出來這對男女的身分,要起訴他們。就是這樣,從很多生活的細節一直不停地在保守化。還有一個新聞是,前陣子情人節的時候,有一個單身工人因為沒有情人,鬱卒地跑到公園喝悶酒,因為很熱就把衣服脫了,在涼椅上睡著。隔天早上,路人看到一個全身沒有穿衣服的工人睡在椅子上,就馬上報警了。我覺得這種種跡象都在顯示,這個社會對身體或是種種觀念,都有一種倒退的感覺。雖然我們那個時候也並不是全面地激進。但是,我們今天都可以談同性戀,在許多名詞上面都可以自由地討論,但是實際上這個社會好像並沒有想像中的開放自由,這是我最近最大的感受。

這些作品讓我看不太到,屬於年輕人生活中遇到的限制或困境。

但其實我覺得Freakie Pam-Pam Liu的作品還滿好玩的,可以感覺到她對這件事情非常有感觸。她作品裡面所指的外國人是指白種男人,但是外國人不只有白人,如果可以更清楚地點出來,台灣女性對於黑人或是東南亞的泰國勞工這樣的外國人,又各自抱持什麼樣的態度,也許會更有意思。

圖像與社會意識的連結

斌:我的看法是,的確可以說台灣社會這一、兩年出現很多事情,讓大家感覺到沒有我們想像中那麼自由開放。有所謂整體來說比較保守倒退的情形,這個我都贊成,這也是我覺得,在這個時間點出版這個作品還蠻有意思的地方。我在書裡面看到一些創作者,他們對某些社會脈絡是生疏的、有距離的,但是相對也讓我很感動,就是他們願意進去看看。因為傳統台灣的漫畫界,除了少數政治漫畫之外,台灣本土的漫畫家一般來說對社會現實是不關心的。像捲貓也承認一開始真的完全不懂稅,為了這個作品,還特別找公平稅改聯盟的peggy幫她上課,試圖去理解這個議題,讓它變成一個完整的作品。我覺得這就是一個開始,這個開始的氛圍也有點對應到台灣這幾年的氛圍。

我開始跑社會新聞的時候是九○年代,那是街頭運動和抗爭非常頻繁、非常大量的時代,真的有草莽的活力存在。但大概從兩千年開始,這個部分是弱很多、沉寂很多的,連社會運動都有這樣的現象。可是在這兩、三年,我感受到有另外一種憤怒、力氣或是想說話的慾望又跑出來了,而且是透過不同的管道,有些透過文學、有些透過音樂,這本合集讓我看到,有些圖像作者願意試著把自己的作品和現實社會產生一些關係和連結。

鴻:其實這些作者多數都不是專業的漫畫家,有些人是做音樂、有些人是做設計、做廣告,大家各有不同的工作。像Candy Bird是一直在街頭塗鴉抗議,他對於環境、事件比較能掌握到切入點。其他創作者就像是市井小民,不是資深的抗議者也不是專業的圖像作者,但是他們都用圖像這種方式表達自己生活的一點感觸,或是用圖像來表達、思考自己和社會的關係。希望這個作品不是那麼口徑一致的,但是可以比較表現現在年輕人文化的一個狀態,我們看到香港小克、楊學德的作品就會覺得:「欸,怎麼那麼有力氣!」畢竟圖像還是年輕人比較容易接受的一個方式,但是在台灣的漫畫界卻不太有這個脈絡,台灣是不是可以找到一種方式用圖像來講這些問題,所以就往這個方向去做嘗試,衛城希望這是系列的第一本,以後還可以往這個方向繼續發展下去。

斌:我看到一個有趣的現象,傳統的圖像創作者比較不見得那麼有社會意識。可是現在,很多有社會意識的運動者反而漸漸開始有善用圖像的能力。一個例子,就是FACEBOOK前陣子反旺中的事件,很多人用各種方法惡搞旺旺公仔,對於圖像不管是嘲諷或是玩弄,其實是有另外一種的力量。許多社會運動者也開始了解,有些反抗的方式是在街頭、有些要用身體的碰撞,甚至是要跟警方的盾牌接觸,可是有時候反抗的方式可以藉由某種圖像的展示,或是認同的投射。我自己感覺到,比起十幾年前的街頭運動者,現在比較年輕的運動者似乎更能掌握到圖像和反抗之間的一些關係。

音:Bbrother之前的作品都是有包含環境的因素在裡面,所以他的東西在現實當中看起來是比較有力量的。這次可能有些是因為篇幅或媒材(紙本)呈現上的問題,比較沒有表現出某種我自己所期望的力量。

鴻:我覺得這也可能和創作者的個人歷程有關,Bbrother現在人在歐洲,所以他想要畫一個和全球化、資本化比較有關係的作品,這和以往他會做直接的挑釁塗鴉比較不一樣。

斌:我覺得Candy Bird的作品某種程度上會讓我想起以前的阿推,作品有一種詭異的現實感,從這種氛圍當中可以感受到,他似乎還在尋找一種講話的方式。

音:我有一點好奇,台灣現在還有沒有露面的塗鴉客嗎?

鴻:以前還有,但是大家好像很快就曝光了。

音:可能跟我們島嶼太小有關,人際關係太綿密了。

我記得在二○○二年看過梁玉芳寫過一篇關於塗鴉客 的報導,那時候她採訪了幾個年輕的小孩,他們是堅持不會露面的。二○○二年還有這樣塗鴉的小孩,他們想要的並不是成名,或是出現他們自己。

鴻:我覺得比起前幾年塗鴉好像愈來愈少?

音:對,這就是我說的保守化。

鴻:因為台北市有公布法令禁止塗鴉,被抓到要罰款。

音:之前是模糊地帶,現在很多地方都有監視器和「禁止塗鴉,正在錄影」的標語。

斌:音寧的意思應該是,塗鴉的精神應該是,法令公布了禁止塗鴉才更應該要去塗鴉才對。

音:塗鴉衝擊力的差異吧。如果你是在規範當中去塗鴉,就像在規範中去做很多事情,這件事請無論是塗鴉、畫畫、寫字其實都一樣。在這個合法的規範裡面去做,就要看你做得好不好。一旦在一個不危險的狀況底下去做一件事,人們就看表現手法如何、技術如何,但這其實是不會賦予太多的反叛性格,因為這就是在合法的範圍裡面去做這件事。

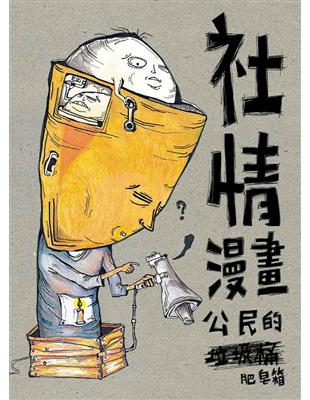

鴻:我覺得有很多種方式啦,比如說《社情漫畫:公民的肥皂箱》的出版也是某種合法形式的塗鴉,只是採取紙本的媒材出版,在書店裡買得到。我想這會有不同的效果,是可以在家裡面慢慢看的塗鴉。創作者對於某些議題可以有比較細膩的玩法,像小肆的〈獵殺吸菸者〉、米奇鰻的〈獻給另一個星球的人類〉、捲貓的〈稅美人〉都是花比較多的篇幅去談一件事或是發展一個情節,可以完整地把事件表達出來,我想這也是一種好整以暇地講事情的方式。

圖像的多樣性介入

斌:不管是塗鴉或是漫畫,應該都要有一種神經質,像是阿強的〈搖滾可能改變世界嗎?〉就有這種神經質,還是蠻有意思的。

鴻:這是從搖滾出發所以他有一種自然的神經質,但也有作品是小確幸、小文青型,看起來乖乖的風格,這種就比較不神經質,但是我覺得這些人的作品也是一種力量。就像My Little Airport,本來是不痛不癢的小樂團,後來開始搞社會抗議,但是採取的方式完全不一樣,不是用大聲吶喊的方式。這也許也是一種潛在的力量,可以改變很多本來對這種東西不感興趣的人,應該說有各種潛移默化的方式。但是我很懷疑《社情漫畫:公民的肥皂箱》是否可以達到這個效果,因為這裡面有一些是比較嗆辣的,有一些比較溫柔,還蠻懸殊的。

斌:往好的地方想,至少是第一次有這樣的生物多樣性,我覺得是蠻有趣的嘗試。

鴻:創作者的風格也很不同,像Freakie Pam-Pam Liu是用一種比較言簡意賅的方式來呈現,你看一眼就知道她要呈現的東西,並且重複好幾次。Mia和手指則是完全不同的風格,手指我覺得幾乎有點想要畫波希的〈人間樂園〉 ,有一個眾生相,再一個一個圈出來,比較是用美術的方式呈現,溝通的方式是讀者要進入畫面,而不是他們要出來說服讀者,作品的美感非常強,有一種藝術的味道會跑出來。

音:手指的圖像需要細看,我很喜歡倒出一片海洋那幅。

衛:我們一開始是希望找創作者來呈現社會議題,但後來看到了這些創作者其實某方面也代表了現代年輕人的困境,無論是他們對於議題的了解或是他們要用什麼角色介入這些議題。最終,創作者就是用圖像呈現這個世代的一些共同問題,也包含青年或是文化工作者如何介入議題的無力感。

鴻:以前報紙很喜歡政治諷刺漫畫,我以前有一陣子一打開《中國時報》就是要翻到民意論壇去看coco的畫。但是現在好像只剩coco還在畫蘋果,這個我也覺得蠻奇怪的。

斌:我有一個不見得正確的解讀,以前的年代有些事情不方便直說,大家只好用漫畫來嘲諷,現在再怎麼辛辣的言論都可以說。不知道是媒體的經營者覺得已經沒有這樣的需要了,或是讀者對於這樣的微言大義已經沒有什麼感覺了。我也覺得這是一件非常可惜的事情。或許就是這樣,把這種帶有社會性或政治性的漫畫原本在台灣就不太紮實的根基整個拔除不見了。

衛:台灣目前可能就剩《破報》的〈聖約翰的草藥〉有這樣固定的空間,但是lily其實也不是台灣人。本書的創作者之一Candy Bird其實會在自己的筆記本上面,畫很多有政治諷刺或時事諷刺意味的作品,有些會成為他塗鴉的草圖,我們看到時就覺得這些作品應該要登在報紙上啊。

多元媒材表達意見

斌:我剛剛提到Candy Bird似乎還在尋找一種表達意見的方式,看得出來他是有話想說的。或許等到第二本或什麼時候,他的意識會更清楚,衝擊人心的力道會更展現,我是有這樣的期望。

鴻:其實他的塗鴉非常專業,你看他畫的筆觸非常複雜,但是他約莫兩三個小時就畫完了。

斌:我想反採訪一下出版社,以前出版的都是以文字為主的書,這次難得出一本以圖像為主的書,為什麼會有這個計畫?

衛:對出版者來說,就是想找一個有力的方式來呈現我們當下所在意的事情。台灣願意用文字來表示的意見者好像還不夠多,或者是說,我到底可以找到哪些人來寫一些有趣的意見。所以才會想用別的創作方式來呈現社會議題。

斌:這有點像是我之前幫《天下雜誌》採訪駱以軍的時候,他說:「解嚴時期之後,台灣就出現各式各樣的專家話語,同時在民意論壇的版面上。」也就是說,有很多自認為不是專家的人就離開了。現在,或許找到一個方式讓這些不是專家的人也試圖進入議題,用不同的媒材去表達意見。這次的作品讓我覺得有趣的部分也包含媒材的多樣性,有些是畫在牆壁上,有些畫在木板上。

我也相當好奇,阿信為什麼會想要採取雙重漫畫這個方式來創作?

衛:阿信本身在大型的廣告公司上班,因為工作關係經常接觸很多複合媒材。這個作品就像是阿信的一種反叛的表現,他和一般我們所認知的廣告人不太一樣,他的家俱幾乎都是撿來的,而且直到現在還沒有智慧型手機,帶有非常強的反商品、反品牌的性格,工作卻在為這些企業塗脂抹粉、促銷商品,我想他可能對自己做廣告這件事有些guilty。

作品使用眼鏡濾掉某個眼睛所看到的真相,在形式上有隱喻的趣味。就像漫畫中所呈現的,大型企業所營造的廣告形象非常美好亮麗,但是實際卻一直進行非人道動物實驗,或是殘忍地取某些動物的皮來做皮草。

斌:那衛城覺得這本書的讀者會是什麼樣的人?

衛:我們已經設定這本書是要對公民講話,讀者就會是跟創作者一樣是來自各行各業的人。另外就是對圖像比較有感覺的人、喜歡設計的年輕人,他們可能會因為喜歡手指的圖,進而去了解手指為什麼要畫一個嬰兒從膠囊裡誕生。

下一步,展開行動吧!

衛:剛剛提到整體的社會氣氛也許有倒退或是保守化的趨勢,做為一個個人,你們各自是如何面對這樣的一個社會氣氛?你們個人的行動策略是什麼?現在有許多問題看起來是似是而非的,比如說我去參加一個反核的行動,可能也會有朋友質疑「你怎麼知道核能一定不好」?或者是都更也有一樣的聲音。

斌:我比較站在傳播者的角色來想,我覺得你只要有辦法讓別人問到這個問題就已經跨出很重要的第一步了。大部分的人是完全不知道的,或者就算知道也不擔心,不想更進一步理解,去提出這樣一個問題。

以我自己的觀察,台灣社會過去十幾年確實是有比較倒退比較保守的情況,全世界的氛圍好像都有些近似。但同時在這兩三年,全世界好像也都有一些改變,或許不見得是更激進,但是更勇於去提出問題、挑戰結構,包括中東、北非、歐洲、美國還有台灣、香港或是中國都是這樣,背後當然有很多因素,有些是網路因素、有些是新世代因素等等之類。

在這些情況下,有些人或會說搖滾歌手平常也沒有在參與社會運動,跑出來反核反個什麼碗糕,在網路上也有人說這是出來搶運動者的光環,但所幸這些聲音是少數。但也讓我們意識到反核不是辦辦演唱會,買買T-shirt就完成救贖。就像有些人會提醒輕而小的東西不見得好,但我覺得輕而小的東西也不見得壞,只是輕而小的東西背後可能需要一些不輕也不小的東西做為支撐,才能夠真正達到這個力量。回歸到剛剛的問題,當愈來愈多人願意去問:「士林王家到底是怎麼一回事?他們為什麼不願意加入都更?核電到底為什麼不好?」這個現象表示社會開始刺激人的思考,我覺得這是一件好事。不過這只是第一步,第二步、第三步還需要更多人推著往前走。

音:不管是全球或是台灣的局勢一直都還在演變當中,對於個人來說,也就只能堅定本心一直衝下去。

我昨天買了薩拉馬戈的雜文集《謊言的年代》,裡面就寫到墨西哥查巴達民族解放軍的副總司令Marcos這幾年變得很沉默,幾乎沒有發表任何說法。直到二○○九年,Marcos說現在要改變一個新的作戰方法。對於運動者或是想要改變社會的人,大家可能要去思考、調適自己的行為到底是怎樣的作為。有些事情可能只有年輕的時候會做現在漸漸不會去做,但有些事情年輕的時候沒有足夠的力量,也許現在比較有力量,諸如此類的,也許我們個人都可以在之中做調整。那個本心應該都是一樣的,沒辦法期望太高但是也不用失望。

鴻:我是把希望放在下一代身上,我認為教育還是解決一切問題最根本也最有效的方法。我記得以前會說,在小孩小學或中學畢業以前,你要帶他進一次音樂廳、國家劇院,讓他知道買票很容易等等。現在我覺得這些都是其次,我覺得現在應該要變成,帶孩子上一次街頭、帶他塗一次鴉,讓他主動做一些行動去回應他對社會的感覺。我自己就是假藉各種名目在實踐這件事,我有帶一堂創意寫作班,教的是街道書寫,這其實是個狡猾的名詞,其實就是要帶學生上街去做各式各樣的事情,就從這點開始。

就像哲斌說的一樣,得要讓年輕人開始想、開始去窺見結構性的問題,至少先幫他們拉一個座標出來,讓他們知道自己在哪裡、讓他們意識到這個東西。至於以後能怎樣,那就是他們各自循各自的脈絡,每個人很不一樣,不可能全部都教給他們,但我覺得教育是蠻重要的。除了我自己在學校裡面做為老師,或是在外面演講以外,寫東西也是一種溝通的方式,每次面對不同事件的時候,把事情想清楚然後盡量完整傳達出來,製造一些對話的可能性,不要害怕自己的想法不夠成熟而不敢講,這樣怕到最後就什麼都不敢講了。講出來才有可能接到回應,或是說服對方,我覺得這就是社會不斷在溝通的一種方式。

我覺得臉書真的挺不錯的,我是臉書的熱烈擁戴者,我覺得它真的可以產生很多的影響和擴大很多的效力,而且冥冥中讓你覺得有些人在跟你想很類似的事情。今天在臉書上表態,明天就有可能會用實際行動去表現,九一反旺中的大遊行就是最好的例子。之前大家都說在臉書上動員沒有用,但是這次大家都出來了,我自己是採取比較樂觀的態度。

斌:我不是什麼趨勢專家,但是最近剛好在看一些財經或是科技類的書,我自己不負責任的預測是,我可以感受到,從現在正在念高一到研究所的學生這十年的世代,大概會是台灣從戰後到現在最辛苦的一代,因為他們會面臨戰後以來最大的經濟挑戰,還有台灣整個國家的氛圍、國債以及各方面的問題,相對來說是會過得比我們前面幾代都辛苦。但是我非常有信心,這一代之中會產出一些很棒的人,是比我們這一代更有創意、更有想法、更有表現的能力,在各種層面都會出現幾個我認為很不錯的人,至於在國中以下的這一代,有可能會比我們這一代更好、也有可能更差,關鍵點就是未來辛苦的這一代會做些什麼事情、會怎樣影響台灣。

音:我是比較悲觀的那一派,我覺得中國的力量很重,在這件事情上會產生很大的影響。中國本身的貧富差距很大,台灣這個小島,貧富差距原本是比較小的,但這二十年來也是一直不停地拉大,如果中國的力量進駐到台灣來的話,我覺得就整體來說應該是不會有轉好的感覺。

斌:中國的確是一個很重要的因素,可是這也取決於未來十年中國會是什麼走向,我自己是賭在比較樂觀的那一邊。因為中國的問題其實非常大,大到就算它不打算解決,外力也會強迫它解決。

音:可是中國也不停地在合理化自己的行為、不停地在調適,它不會是一個永遠的威權。我在北京的時候遇到一些參加過六四天安門學運的人,他們今天都是政府裡面的官,他們可以合理化六四為:「為了國家的安定,當時是非常不得不做了那件事情。」這其實是在合理化他們自己的人生。我的意思是說,中國政權一定會調適,但是我們真的不知道會變成怎樣。而台灣一直都沒有一個相對應的存在,縱使是一個小鄉小鎮也要有一個對中央政權相對應的態度出來,沒有的話就比較危險。

鴻:我覺得中國一直在變,其實是民心也一直在變、大家的想法也一直在變,愈來愈開放我覺得是不可避免的。但也許為了維持經濟的穩定,開放到某個程度就會停止,人民會自動放棄很多他們可以再進一步爭取的權利。但是我覺得言論的開放是已經沒有辦法阻擋的,只要言論開放,我認為所有的改變都有可能會發生,我也是朝比較樂觀的方向去想。

斌:我覺得驅使我樂觀的因素就是網路,因為網路是不可能倒退的,網路會逼使某些事情有反挫點。有很多積極的行動者,在沒有臉書之前,是找不到和自己相同意見的人。有了網路之後(臉書只是一個代表號),那股匯聚的力量會出現。就像是多喝水的擴廠爭議事件,如果沒有網路、沒有臉書,那幾個農夫一定就被剷掉、工廠就蓋起來了,但是現在的網路已經可以改變一些小的事情,我相信在某些時機點會有更大的事情因此被改變。就像王丹曾經說過,如果六四發生在現在,是不可能壓制下來的。

音:對,確實是這樣。但是會有另外一種形式的壓迫,不會是直接的,會換一種方式,用更溫和、更有禮貌的方式再壓迫你。會讓你感覺連抗議都像是一拳打在空氣當中。

網路背後資本的流動也是一個問題,網路也不是一個真正完全自由公平的一個東西。中國的開放,他們最喜歡的就是看《康熙來了》,如果他們的開放某種程度和台灣合流起來,背後資本的流動和廣告的利益關係會是一個更綿密、更大系統的匯流。

鴻:一種資本主義的獨裁。

音:我覺得貧富差距的擴張是一件最可怕的事,但我看不出貧富差距減緩的趨勢,每年就只有一直在拉大,就這點而言,我就看不到太樂觀的前景。

斌:我覺得會經由一次經濟的崩潰,可能觸動一些新的改變。我覺得經濟的崩潰在未來兩、三年間是可能會看到的。

鴻:我覺得要把路開給年輕人、工具交到他們手上,像這本書就是一個平台,讓他們可以出來,他們就會自己走,帶著工具上路。

台灣有漫畫傳統嗎?(BOX)

音:邱若龍的爸爸邱錫勳現在畫柏油畫,年輕的時候是漫畫家,筆名是「山巴」,他說他小時候就拿一支筆在牆壁一直畫,當時出了很多本漫畫書,也很受歡迎。但是國民黨政府來台灣之後,實施漫畫上面的管制,漫畫都必須到國立編譯館送審,在一次送審之後,他很不爽,從此就不再畫漫畫了。因為他畫了一隻會講話的小狗,說這樣不可以,會教壞小孩,小狗怎麼會講話,從此他就改畫柏油畫。

因為這個政權可能也擔心,以前在中國的時候,共產黨政權的崛起,其實也跟很多漫畫推波助瀾有關係,尤其當時很多政治性的漫畫講說工人如何受壓迫,是怎樣地不平等,像二二八那時候台灣也有一些那種形式的插畫。其實應該是有這樣的傳統。

斌:台灣就是這樣,很多傳統到了某個時代就會折斷,硬生生折斷。

音:邱錫勳不畫漫畫之後,台灣到現在,可能也沒有人去回想,國民黨政府剛來台的時候,那麼多、曾經有的漫畫家,現在都怎麼了?他們那時候的作品到底是什麼?說不定挖掘出當時的作品還挺不賴的,但是它斷在那個地方後,也沒有傳承。所以現在畫漫畫的人也不知道,台灣以前也有那樣有趣的漫畫。我們只知道這個政權合法同意給我們看的漫畫。

鴻:我記得我小時候都在看老夫子、小亨利與淘氣阿丹,《國語日報》每天會有一則淘氣阿丹。日本漫畫是後來才解禁的。

斌:日本漫畫是我上國中的時候才解禁,那時候看一大掛什麼好小子、棒球旋風兒,我初中時還因為買漫畫,被媽媽全部撕掉,後來我上大學後,就拚命買漫畫,現在還有一整個房間都是漫畫,遺憾的是大多是日本漫畫。所以台灣不管是漫畫,還是說像這樣子的圖像創作,我覺得都是應該被鼓勵的,因為相對於拍電影、做唱片,漫畫更自由、多元,更草莽、衝撞,可能從裡面就會長出好的花、漂亮的花,搞不好這個就是第一個種子。

音:對,漫畫是更自主可以成形的事情,條件限制更小。

鴻:而且漫畫親和力也比較強,就小孩子、青少年啊,不過我懷疑青少年會不會買這本書來看,他可能不覺得這是漫畫,是很奇怪的混種。

斌:書名叫復仇者聯盟好了。(音:為什麼?)

鴻:就現在很夯的,不是超人、蝙蝠俠這種超級英雄,是很多二級英雄如綠巨人浩克、雷神索爾被集合起來拯救地球。

斌:搞不好未來十年,這些創作者有幾個人,不是超級英雄,而是復仇者聯盟,重新把圖像創作與社會反抗的意識連起來一點點,這樣現在做的事情就很值得了。