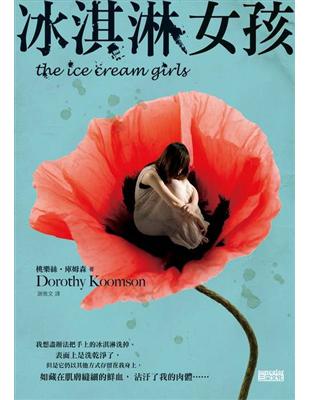

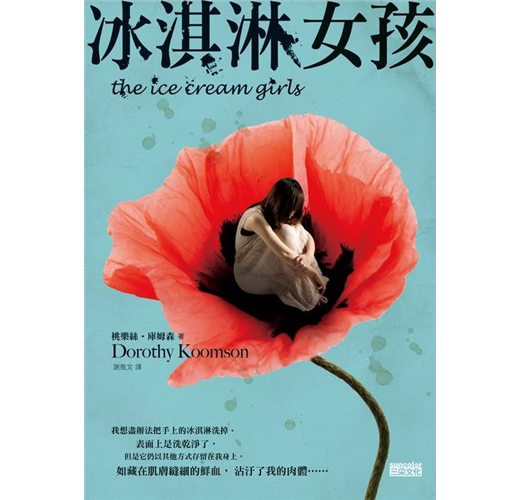

我們最純潔的愛,

卻喚起他血液中禁忌的癡迷?

桃樂絲‧庫姆森 繼《我的孤兒寶貝》後最暢銷的作品!

如果《我的孤兒寶貝》讓你心疼,那麼《冰淇淋女孩》會讓你心碎……

2010全新大作!

英國出版首週即登上全國書店公信榜並蟬聯至今!

英國各大媒體一致好評推薦!

我以為可以從此擺脫過去……

其實只是使自己更加被他糾纏,直到永遠。

正值花樣年華的兩名少女,帕琵‧卡萊兒和莎蓮娜‧格林吉,

原本互不相識的她們卻成了一場悲劇的唯一目擊證人。

在嘩然的輿論中,

這兩位外表迷人的青少女被媒體封為「冰淇淋女孩」,

必須上法庭接受審判。

二十年後,她們走向截然不同的人生旅程。

出獄的帕琵亟欲還原真相,渴望洗刷冤屈,挽回父母的溫暖眼光;

莎蓮娜擁有幸福家庭,卻一天到晚神經兮兮,

害怕深愛的丈夫和一雙兒女發現她埋藏的過去。

當年天真爛漫的她們不過是無辜地同時愛上了一個惡魔般的男子,

呵護著不為人知的禁忌愛情,卻從此扭轉了彼此的人生……

然而有些袐密不會永遠深埋在回憶裡,

一旦真相揭穿,

人生,將會再度成為,人間地獄……

作者簡介:

桃樂絲‧庫姆森 Dorothy Koomson

2003年發表處女作《丘比特效應》,獲得極佳的評價,從此展開小說家生涯。現已出版6本小說,全都在英國泰晤士週日報的暢銷排行榜Top 10盤踞數週之久,而已在台出版的《我的孤兒寶貝》、《晚安,美人》、《早安,陌生人》等作品讀者佳評如潮,蟬聯五大書店暢銷書榜與年度排行榜。目前桃樂絲住在英國南岸,依舊熱愛創作故事,正在撰寫下一部小說以及電影劇本。作者善於描寫都會單身女子的內心世界,慧黠幽默,而情感細膩之處總教人忍不住動容,引起深刻的共鳴。沉潛兩年的新作《冰淇淋女孩》出版首週即登上全英暢銷榜。

官方網站:http://www.dorothykoomson.net/

譯者簡介:

謝雅文

畢業於英國愛丁堡大學翻譯所。聽得懂《六人行》裡錢德式的幽默,喜歡《BJ單身日記》女主角的傻勁,佩服《艾蜜莉異想世界》中主人翁的勇氣,覺得最難翻譯的語言是觀念分歧。熱愛閱讀,與愛情文藝、奇幻歷險、勵志療癒、貓狗寵物有關的書全都來者不拒,非文學小說類也興趣多多。近期譯作包括《來不及穿的八號鞋》、《美麗的小錯誤》、《宿主》、《貓戰士二部曲新預言之二:新月危機》、《貓戰士二部曲新預言之四:星光指路》等。

各界推薦

媒體推薦:

「好看到我們非得用一個晚上全部看完,否則不肯罷休。」-英國Heat雜誌

「一部令人愛不釋手的動人小說。」-英國Closer雜誌

「一個感動人心、引人入勝的故事。」-英國Good Housekeeping雜誌

「愛情、友情、與歡笑精采交融的傑作。」-英國Company雜誌

【讀者讚嘆】

雖然在翻開《冰淇淋女孩》前就知道這並非喜劇,而是帶點淡淡悲傷的故事,但是我仍清晰記得閱讀《我的孤兒寶貝》時的悸動,於是我毫不猶豫報名了試讀,因為我相信桃樂絲‧庫姆森會帶來不同的閱讀感動。果然《冰淇淋女孩》的魅力徹底征服了我,讓我再次陷入了書中的世界,也被那股始終揮之不去的恐懼給籠罩,它的悲傷與恐懼就像冰淇淋遇熱會溶化一般,一點一點地滲入我的心,讓我不由得為它流下淚,但那並非是心碎的眼淚,而是不由自主地為故事主角們遭遇感到難過的淚水。(蒼野之鷹)

媒體推薦:「好看到我們非得用一個晚上全部看完,否則不肯罷休。」-英國Heat雜誌

「一部令人愛不釋手的動人小說。」-英國Closer雜誌

「一個感動人心、引人入勝的故事。」-英國Good Housekeeping雜誌

「愛情、友情、與歡笑精采交融的傑作。」-英國Company雜誌

【讀者讚嘆】

雖然在翻開《冰淇淋女孩》前就知道這並非喜劇,而是帶點淡淡悲傷的故事,但是我仍清晰記得閱讀《我的孤兒寶貝》時的悸動,於是我毫不猶豫報名了試讀,因為我相信桃樂絲‧庫姆森會帶來不同的閱讀感動。果然《冰淇淋女孩》的魅力徹底征服了我,讓我再次陷入了...

章節試閱

「莎蓮娜‧格林吉,我愛妳。」

我的天啊!這一刻要到來了。這一刻真的要到來了。經過將近十五年的渴求、盼望、祈禱,這一刻即將到來。他要求婚了。

又或許他沒打算要跟我求婚。或許「此時此刻」的我只是沈醉在自己的幻想中,太過投入,所以一切看起來跟真的沒兩樣。

我環顧四周,在周圍尋找物證,好證明這一切不是我憑空杜撰。我們坐在最愛的布萊頓餐廳外的兩人餐桌──一家座落於海灘邊、規模小巧、家族經營的墨西哥酒店。那是個萬里無雲、氣候溫暖的夜晚,夜空繁星閃爍。幽暗海水有節奏地低吟,與溢出餐廳的響亮樂聲柔和交融,同時辛辣的食物氣味也與含鹽的空氣香味融合。我左手邊的布萊頓(Brighton)碼頭妝點著成千上萬的燈火,而我右手邊的沃辛(Worthing)碼頭,跟它名聞遐邇的表兄相比,燈火稍嫌端莊嫻靜,但依舊美麗。這真是求婚的完美場景,絕對不可能是真的,我一定是在做夢。

我將注意力轉回伊凡身上。他單膝下跪,面容嚴肅地凝望我。這不是幻想。這不可能是幻想。因為在我所有的想像中,伊凡從來沒有跪倒在我面前──這跟他正常的行為舉止相去甚遠,我怎麼樣也無法想像他跪下來求婚會是什麼樣子。他極少做出驚天動地的大動作,而且上回距離這次已是千百年前的事了,簡直就跟看見獨角獸在布萊頓濱海區漫步一樣,只有親眼所見,我才會相信。所以肯定是真的了,因為就在我的眼前。

「莎蓮娜‧格林吉,我愛妳,」他覆述了一遍,而我知道絕對是千真萬確。只有真實的伊凡才會曉得他一單膝下跪、開口說話,我就會倏然飛入他所謂的「瘋狂世界」。只有真實的伊凡才會曉得我必須進入其中一個瘋狂世界,再三檢查一切是否為真。也只有真實的伊凡才會曉得當我回到現實世界,他就得從頭來過,好繼續下去。

「我想跟妳共渡下半輩子。」他伸出手,把我的左手擱在他的一雙大手上,溫柔卻牢牢地緊握。「我平常不會說這種話,所以當我說妳讓我的人生前所未有地美好,我希望我們白頭偕老、永不分離,妳知道我句句不假。那麼,我有這個榮幸娶妳為妻嗎?」

「我們早就結婚啦,」我答道。

我丈夫嚴肅的面容軟化為一個大大的、暖人心扉的微笑。「再一次,」他說。「妳願意再嫁給我一次嗎?」

我柔柔緩緩地陷入沉默,好好享受這一切。享受他的求婚。上回我喪失了這個機會。因為它,它證明了他想與我廝守終生。是的,他已透過實際結婚做出了承諾,但他是真心想要娶我為妻呢。上回我們結婚,其實是非常模稜兩可又非做不可的決定。

一九九六年五月

我們衣著整齊、肩並著肩,躺在他倫敦小公寓的床上,凝望著天花板。我剛告訴他保險套破掉之後,我吃的口服避孕藥沒有見效,也因此懷孕了。一次月經沒來和三次化驗證實了結果。(我一直等到兩人都平躺著才宣布消息,因為我猜他聽了之後會跌倒在地。)「哦,好,」他說,然後長嘆一聲,那是認命、挫敗,又帶有些微悲傷的嘆息。我也嘆了口氣,明白他的嘆息代表什麼意思,以及他心裡作何感想。這不是糟糕透頂的消息,甚至不算是壞消息,只是讓人始料未及、將會改變人生。我還沒做好心理準備,我相信他也一樣。不過無論準備好了沒,我們終究還是遇上了。一個孩子即將誕生。

「我們或許應該結婚,」我說。

「否則我們的爸媽會瘋掉,」他答腔。

「他們一定會,」我說。

「沒錯,會瘋掉。」

「是啊。」

伊凡並不知道我說「或許應該」的時候,真正的意思是「非結婚不可」。倘若只是為了我,我大可不在乎,不結婚我也不會覺得怎麼樣。但是有鑑於前幾年我們家裡發生的一些事、我害父母所承受的一切,現在的我沒有辦法置他們於這步田地──我無法在自己的罪行清單再添上「未婚媽媽」的罪名。我必須向他們證明,我不是全世界以為的那種人,我其實是好人家的女孩,我能正確處理事情。我非結婚不可。

「反正我們又不是以後沒打算要結婚,」伊凡當時這麼說,試著重振精神,試著以積極的口吻挽救頹勢。「所以現在結婚也行。」

「是啊,我想也是,」我答道。而六星期過後,我們互訂終生,整件事就是這樣。沒有羅曼蒂克的氛圍,也沒有浪漫的故事可以一講再講,甚至連可以拿出來炫耀一番的訂婚戒指都沒有。

打從那時候開始,我就不斷懷疑,要是我們沒在萬不得已的情況下結婚,現在會過著怎樣的生活。毫無疑問的是,假如他在八○年代末期認識了莎蓮娜‧格林吉,假如他知道她占滿了報紙的所有版面,並且遭人指控犯下可怕的罪行,就絕對不會娶我為妻。但是他不認識她。他遇見的、認識的是真正的我。而一直以來讓我惦記在心的是,這個真正的我是不是配得上他,這個真正的我是不是他真心想要結婚的對象,而非為了滿足觀念超級保守的父母,才不得不跟我步入禮堂。

「上一回,我們沒有機會正式結婚,」伊凡說。「這一次,我希望為了我們自己而結婚。我們結婚的那一天,我就對自己暗自發誓,我們一定要正式再結一次婚。打從我倆的第一次婚禮,我就開始存錢,希望有朝一日能合乎體統地結婚。偌大的教堂、白色的婚紗、盛大的派對,還有度蜜月──所有的一切。我們可以擁有以前付不起或沒有時間做的一切,包括……」他把手伸進他最愛的西裝外套內袋,取出一個藍色天鵝絨的小盒子。他把盒子打開給我看,而裡面躺在絲質基座上的是,一只鑲有一顆多琢面、方形切工大鑽石的銀色戒指。

我頓時哽咽地說不出話來。

「訂婚戒指。這一次,除了有訂婚戒指,還有真正的求婚。」

「那是真的鑽石嗎?」在它面前,我幾乎無法言語,更別提想到要觸碰它了。

「當然。現在我們買得起啦。它鑲在白金指環上,在我們買結婚戒指的同一家珠寶店挑的。」

我雙手摀住臉龐,熱淚盈眶並湧入咽喉。他仔細思量、精心策劃、做了這麼多,全都是因為我配得上他:他的確想跟我在一起。他的確想要娶我,就像我想要嫁給他一樣。

除了伊凡,我從來不曾如此強烈地想跟哪個人在一起。「那個人呢?」我的良知在我的耳邊低語。那是我活在過去的良知;它崇拜往昔、緬懷過往、總是處心積慮要把「過去」拖來「現在」。「難道那個人不是妳生命中的最愛嗎?」

我的良知自然是錯了。伊凡才是我的真命天子。他是我的不二人選。

「莎蓮娜,妳確定嗎?」我的良知嘲弄地說。「妳非常確定嗎?」

我確定,百分之百確定。世上除了我的丈夫,我不愛別人。至於我跟那個人之間,並不是愛,不像我跟伊凡之間的關係。他們甚至不是相同的生物,又怎能拿出來相提並論?

「寶貝?」伊凡說話的方式,表示他已叫我好幾遍了。

「抱歉,」我說:「一時恍神。」神遊到宛如隔世那麼遙遠。

「我現在膝蓋發涼,而且有點緊張呢,」他說。

「緊張?為什麼要緊張?」

「因為妳還沒答應我。」

「我沒答應你嗎?」我問道。

「沒,還沒。」

「哦。」

他咧嘴露出他的招牌笑容。「要我再問妳一遍嗎?」

我熱切地點頭。再問一遍吧,更何況現在我知道還有一枚戒指。

「好吧,」他佯裝惱怒地微微搖頭。「莎蓮娜‧格林吉……」他頓了一下,將戒指套在我手指半截處;而我屏息以待,努力將每個細節銘記在心,好轉述給孩子們、姊妹們、我的父母,以及有興趣聆聽的任何人。「妳願不願意再嫁給我一次,再當一次吉莫爾太太,讓我成為世上最幸福的男人?」他將戒指推進我的婚戒旁。

我注目端詳兩枚戒指的同時,差點忘了呼吸。它們幾乎天衣無縫地扣在一起,看上去就像是天生一對。彷彿什麼都無法讓它們分離。

「我當然願意,」我邊說邊從椅子上跳起來,而他正掙扎著起身。「我當然願意再嫁給你一次。」我雙臂環繞他的脖子,他對我咧嘴而笑,然後將我摟進懷裡,接著把我的身子往後一斜,給我被熱烈掌聲打斷的、電影情節般的深深一吻。又是一次如獨角獸在布萊頓濱海區漫步一樣的大動作。今晚他可真有興致。

我完全陶醉其中。陶醉在這個吻、這次求婚,以及這個男人之中。我只依稀察覺周遭尚有觀眾,而如今我們周圍的空氣充斥著人們的掌聲。

我要緊緊抓牢此時此刻。我非得這麼做不可。我知道好事有多麼容易稍縱即逝。等到你變成我這種人,一切都是如此脆弱。我活在隨時會落入過去,人們得知我遭到何等指控,又是如何被大眾冠上污名,以及一而再、再而三受到公審的斷崖絕壁。我永遠活在某人或某事會將我推翻懸崖的恐懼中。

但不是今晚,對吧?不是現在。此時此刻,我是伊凡‧吉莫爾醫生想要攜手共度下半輩子的女人。

此時此刻,我是天底下最幸福的女人,絕對不可能有什麼壞事降臨在我身上。

我在廚房走來走去,打開碗櫥和各種器具,為的就是尋找刀子。

雖然餐刀還在,可是那些銳利無比、可以造成嚴重傷害的刀子卻好像不見了。無可否認地,都是我的錯:昨晚我把它們藏了起來,卻不太記得藏在哪兒了。不過也不是什麼大問題,只要這個家沒有馬上陷入早餐和整頓一天的混亂,以及尋常的家庭大騷動。要是伊凡沒有逼我發誓不准再藏刀子,就不會有問題了。

我的手指已伸向烤箱的門第三遍了,我飛快地使勁拉開,但願刀子能夠在原先的隱藏基地──我最愛的隱藏基地突然現形。

每晚上床睡覺前,我都會收集所有銳利的刀子,放在烤盤上,然後塞進烤箱裡,以免有人趁我們沉醉夢鄉時闖入家門,用自家的餐具攻擊我們。後來,在我們每晚坐下來看電視之前,我也開始收拾刀子,以免有人趁我們躺坐客廳消磨時間的當兒,從後門闖進來。那個時候,餐具才剛清洗完畢,所以晾在外頭更容易取得。過了一陣子,我發覺每天晚上、夜復一夜地把刀子藏在同一地點,或許不是個好主意,萬一我們遭人監視可不得了,於是我開始藏在各式各樣別出心裁的地方,不懷好意的竊賊想也想不到的地方。結果連我也想不到放在哪裡,因為我總是在:尋找刀子。

伊凡、薇若媞和康拉德曾經對此相當諒解,將其視為我的小怪癖,就算他們有時因為媽咪找不到刀子而得亂切起司、用手撕麵包。有一天,伊凡去健身房,在自己的健身袋裡發現了刀子,他的諒解終於徹底崩解。他衝進廚房大門,當著孩子的面對我咆哮。「莎,我可能因為攜帶多樣危險武器而遭到逮捕欸!」他吼道。「我該怎麼解釋呢,說我的老婆是瘋子,會把刀子藏起來,然後又忘記藏在哪裡嗎?」我當下很想回他:「沒錯,因為這就是事實。」卻還是決定不要火上加油。我必須讓他獨處一下,待怒氣消退之後,再跟他道歉。那次事件之後,他要我發誓假如非得把刀子藏起來不可,一定要寫下藏在哪裡,才不會重蹈覆轍。

顯然我只是做個樣子,假裝答應他的條件,因為,拜託,如此一來不就毀了我的原意了嗎?自從那次的小插曲,我的記憶力就變得很好。不過昨晚幾杯香檳下肚,在家酒酣耳熱地大肆慶祝之後,我頭昏腦脹,感覺遲鈍,記憶力所剩無幾,更別說記得把尖銳物品藏在哪裡了。我敢發誓放在烤箱裡,要我掏錢下注都行。

我第四次將烤箱的不鏽鋼門打開,免得之前漏看了。不。沒有。啥都沒有。真該死!

有東西大聲地塞進信箱,把我嚇了一跳。「噓,」我一邊對著大門發出噓聲,一邊飛快踏過嘎吱作響的地板,不過在我心裡像是完好的鋪路石,取出早報。「你想害我惹上麻煩嗎?」萬一伊凡發現我又找不著刀子了,我猜他會收回求婚,改變心意,不想再次娶我為妻了。這是我讓他心煩的許多小怪癖之一。

我將報紙從門上的信箱拉出來。送報小弟這回努力把它塞進信箱,我知道該心存感激,他絕大多數只是站在院子口,將報紙大致扔向門的方向。

我回到廚房,亂翻報紙,儘管伊凡不喜歡我這樣。他喜歡閱讀全新的報紙,未被我指頭弄髒的報紙。某種程度上,這或許是我跟他唱反調的原因:他叫我不要做某些事──事實上,是「要求我」──要求我不要做某些事,而我的大腦告訴我它啥都不想幹,只想做那些事。我就是忍不住。這也是為什麼我總是沒辦法好好節食──越不准我吃某種食物,我就偏偏只想吃它。

我翻閱報紙,翻到一半時,目光被第五頁下方無圖小框框裡的標題所吸引:冰淇淋女孩初嚐自由的甜美。我把報紙舉到鼻頭,想要確認,想要再次確定自己的確讀到這幾個字。

我頓時打住不前,任憑鑲著刮鬍刀刀片般指甲的冰冷手指,開始在心臟、肺部和胃亂抓亂扒。這就是「過去」沒有按照常理入土為安,反而死灰復燃,在不知不覺中突然出現的感覺。

我閱讀標題底下的文字,五臟六腑的撕裂糾扯更加劇烈。想必這就是心臟病發的感覺:當心臟承受不了所負荷的?密、想要不吐不快、傾洩而出時,就會造成傷害。

我再三閱讀那些文字。人生中,天秤、準則和平衡,無所不在。有時候,我會想:每次只要有好事發生,壞事一定接踵而來,禍福兩相抵消,不讓我徹底無憂無慮地幸福美滿。我終於得到夢寐以求的求婚,所以現在她要回來糾纏我了。

樓梯頂端的嘰嘎聲響徹屋內,表示某個我愛的人,而且是狀況外的人馬上要下樓了。

我可不能被人逮到在看這則新聞。雖然上頭沒有照片,卻有兩個字會跟我扯上關聯,洩露我的祕密,地獄的災難也會向我們小小的正常生活傾巢而出。

我用雙手揉爛報紙,然後跑向垃圾筒,踩下腳蹬,把報紙塞進去;在垃圾筒裡,它就不能搞破壞了,就躺在筒裡,眼不見為淨。我得跟伊凡說送報小弟今天沒送報紙來,或編個理由。我得違背絕不對別人或自己說謊的諾言了。然而,如果一定要在善意的小謊言和世界末日之間做抉擇,那我非得撒謊不可了。只要說得出有誰不會這麼做,我會讓你明白那個人不曾接受地獄的洗煉。

腳步聲的大小告訴我下樓的是伊凡。我拾起不鏽鋼水壺,衝到洗碗槽前,設法在他晃到廚房之前把水龍頭打開。

「即將再度成為人妻的準新娘,早安,」他說。我確定他現在面帶笑容,卻無法轉頭驗證,無法面對他,除非我先鎮定下來,調整一下臉部表情,不讓他發現不對勁。

「你也早安呀,」我生氣勃勃、輕鬆愉快地說。我的嗓音多了一點牽強的快樂口吻,不過就算他有所察覺,也沒有當場點破。「準備回到工作前線了嗎?」

他深吸一口氣。「哦,不算準備好了。如果有咖啡、吐司,加上奶昔,或許我會考慮考慮。」我聽見每當他坐下或無精打采地站著,撫摸微凸小腹的聲音。

「其實,我可以在吐司上謀殺乳酪。」

謀殺。這兩個字在我腦中迴蕩悸動,並躲在我胸口的最深處。謀殺,謀殺,謀殺。

「乳酪切得真薄。再抹點梅林辣醬油(Worcester sauce)好了。」

「你知道烤麵包機擺在哪兒啊,」我試著拖延時間。刀子。刀子在哪兒呢?哪兒去了呢?

「小莎?」

「怎麼啦?」我答腔。

「請妳看著我。」我非常用力地吸一口氣,然後轉身面對我的丈夫。他比我年長一歲,正要邁向四十大關,但是在他臉上幾乎沒有歲月的痕跡,看不見幾條皺紋,因為誠如我常跟他說的,他過的生活十分安逸。他的雙眼為長長的黑睫毛所圍繞,嘴型好像隨時準備好要揚起微笑。光滑的深褐色肌膚,剪過的髮型比我還多,最後終於固定理平頭。康拉德曾經說服他在後腦勺剃個「E」字。我們的兒子當時年僅七歲,認為那種髮型很酷,而我不敢相信伊凡居然照辦了。他還打算繼續留那個造型,直到我提醒他大多數的病人不會希望他們的醫生成為迷幻藥的活動廣告。他們父子倆看我的神情,活像是我講出一種搖頭丸的名字,只是為了不讓伊凡變成超級酷爸,不讓他和孩子感情好。

「好,需要什麼嗎?」我問他。

「刀子呢?」

「什麼?」

「我要在吐司上抹乳酪;刀子上哪兒去啦?」

「刀子在……嗯……」我就此打住,希望突然冒出個什麼,幫我發言,像是上帝派天使來把適當的辭彙放進我的嘴裡。

「妳自己也不曉得在哪裡,對不對?」他一邊觀察我,一邊說。我想像幾名病患試圖耍手段矇騙過關,最後都不得不懾服在他那種眼神的壓力下。

我嘆了一口氣。嘖的一聲。搖搖頭。自始至終都在祈禱什麼會降臨。或者會發生什麼事,然後解救我。「刀子在……」

樓梯頂端的嘰嘎聲打斷了我說的話。

「哦,孩子下樓了嗎?」我歡欣鼓舞地說。伊凡對我揚起右邊的眉毛。

「有人下樓救了妳,對吧?」他說。

小康晃進廚房,揉了揉一隻眼,用力拉著他紅藍相間的睡衣末端。我八歲的兒子通常是個精力充沛的小傢伙,老是需要別人提醒他慢一點。但是看著眼前的他,你就會對他把時間花在睡覺或躺在電視機前感到釋懷。

「都是小薇把我吵醒的啦,」他一面發牢騷,一面把頭靠在我的肚子上。「她在唱歌。媽,她一天到晚都在唱歌。叫她不要再唱了啦。」

「甜心,我會試著跟她說,」我說著說著,便撫摸起他理完頭的平滑短髮。抱著他,跟他一起停泊在「現在」的感覺真好。他是真實的。他就在這裡。他柔軟的體型──修長的四肢和精瘦的身軀──告訴我,這就是我的人生,這就是我。我在這裡,其餘的一切統統不在。

「你媽正準備跟我說刀子放在哪裡,」伊凡告訴兒子。

小康抬起頭,把下巴擱在我的心窩肌上,以跟伊凡幾乎如出一轍的雙眼凝視我。當他還是強褓中的嬰兒,無論我們上哪兒去,都會有人誇讚他的大眼睛和長睫毛。他的雙眸又美又大,而且坦率。真誠。「媽,妳是不是又搞丟啦?爸爸是不是又要對妳大吼大叫了?」

「沒這回事,爸爸沒有要對我大吼大叫,因為我沒把刀子搞丟啊,」我以目空一切的神情望向丈夫說道。

「那麼,刀子在哪兒?」伊凡反擊。

「刀子在……」

樓梯頂端又發出嘎嘰聲,這回伴隨而來的是薇若媞蹦蹦跳跳下樓加入我們的聲音。

她最近幾天異乎尋常的歡樂。蹦蹦跳跳,哼哼唱唱,興高采烈地做著廚房家事──甚至還會幫小康做。我懷疑她交男朋友了,這點讓我不舒服。或高興。我在等待適當的時機跟她討論這件事,因為她還沒到交男朋友的年紀。她不能化妝、晚歸、跟朋友出遠門、申請我們無法使用的電子郵件、申請手機,好把號碼給朋友。儘管如此,不知怎地……

我們三個看著她走進廚房門口,她高佻苗條,頭髮往後綁成三條連在一起的馬尾,從她的額頭一路留到頸背,穿著勒緊的粉紅色晨袍,打著赤腳。

「怎樣?」她在門檻上停住腳步。「我做了什麼嗎?」一副受委屈的樣子問道。

「我又沒怎樣。你們幹麼像是我做了什麼似地盯著我看?」

「甜心,妳沒怎樣,」伊凡說。「我們只是驚訝妳來到廚房,打斷了我們的對話。妳媽原本要告訴我們刀子放在哪裡。」

薇若媞的一雙褐色大眼戲劇性地轉向我。「哦,媽,不會吧!」

「不會怎樣?」我問道。

「不會又忘記妳把刀子放在哪兒了吧!」

「沒有,我沒忘記。」

「那麼刀子在哪兒?」伊凡問道。

「刀子在……刀子在……」

「我的天啊!」薇若媞突然放聲尖叫。「那是什麼?」

正當我們試圖從第一聲尖叫恢復時,她又繼續驚聲叫道:「媽,妳手上!那是什麼?」

薇若媞的尖叫聲已經高到進入狗哨的音域,對疲憊、宿醉,又背負極大壓力的人來說,真的非常痛苦。

「哦,這是我的訂婚戒指啦。妳喜歡嗎?」我伸出手,讓她近距離地看個仔細。「你們爸爸昨晚再次向我求婚,我也答應他了。」

「我在考慮我們可以在六月二十五日舉辦婚禮,」伊凡說。

「哦,那麼只需要記住一個結婚紀念日?耶,太好了,」我對他說。「不過我還是想得到兩張卡片跟兩份禮物哦,你這個小氣鬼。」

「等等,你們是真的要結婚嗎?舉辦婚禮那些有的沒的?」薇若媞問道。

「當然,」我跟伊凡異口同聲地說。

「我們這次會搞得很盛大,」伊凡繼續說下去。「婚紗啦、伴娘禮服、豪華轎車……諸如此類的一切。」

薇若媞翻了個白眼。「你們為什麼不能跟其他人的爸媽一樣?他們才不搞這種噱頭咧。」

「其他人的爸媽絕對沒有我們那麼相愛,」我向她解釋,希望她就此打住,別使青少女易怒好鬥的性子,否則將會給她自己帶來大麻煩。

「你們只會害我在所有人面前丟臉啦,」她說。「為什麼這個家就不能表現得正常一點?」

我感覺自己怒髮衝冠的一兩秒後,伊凡也動怒了。

「薇若媞‧吉莫爾的《慍怒少女》演出結束,」我說。「我們現在要把溫文有禮的薇若媞找回來了,而她要為剛才所說的一切道歉。」我對女兒微微一笑。她知道我剛阻止了她的iPod被沒收一星期或不能盡情使用電腦的悲慘下場。伊凡對於頂嘴或無禮的忍耐限度是零,而我不希望這一天由他們兩人的唇槍舌戰拉開序幕。我只希望今天回歸我被求婚後美妙可愛的一天。

薇若媞低頭凝視自己的光腳丫,開始蠕動腳趾頭,而廚房裡的氣氛也愈加凝重緊繃。康拉德停止呼吸,他的小小心臟抵著我撲通撲通直跳。他很害怕萬一薇若媞被罰不准看電視,不准用電腦,或一放學回家就得上床睡覺,那代表他也要連坐受罰;他將會成為她災後餘波下的受害者。

「對不起,」她咕噥著說。

「怎麼啦?是小老鼠在講話嗎?我聽不見她在說什麼,」我半開玩笑地說。「加油,小老鼠,講大聲一點。」

當她抬起頭說:「媽,對不起。爸,對不起,」臉上不由自主地透出一絲微笑。

「好孩子,」我說。「好啦,現在大家全都坐下來了。我們要吃早餐,然後各自忙碌了。」

「刀子呢?」伊凡問道。

「客廳的雜誌架上,」我不假思索就脫口而出。當然,這一直以來都是我的問題所在──想太多了。

伊凡的嘴巴和左邊眉毛微微抽搐,動作微乎其微、不可察知。他心裡想著小康可能會發現刀子,開始把玩,然後傷了自己。

「在你開口之前,我要告訴你雜誌架放在客房的櫥櫃上面。」

「當然,」他邊說邊絕望地搖頭。

「不然還會放在哪兒呢?我去拿來,好嗎?」

「好,你們早餐想吃什麼呢?」我問道。

「今天爸爸開車上班,應該會在途中放你們下車。」因為擔心有人會看見我,然後想起過往,所以不敢踏出家門去做日常的事。報紙上的偶發新聞事件會喚起人們的記憶,使他們發現其實你不只「一種面貌」,他們真的會從「別的地方」想起你這個人。而那個「別的地方」,正是你巴不得他們可以忘掉的地方。「還有,今天你們可以自己買午餐,但是別買含糖的東西或甜食哦。」

「媽,今天是星期六,」康拉德說。

星期六?我怎麼會忘了。「哦,」我說。

「妳知道今天是星期六吧?」薇若媞問道,語氣和態度不再惡劣乖戾,反倒更加懷疑擔憂。

「我當然知道,只是要測驗一下你們反應快不快啦。」我捏了小康一下。「來吧,甜心,我做早餐,你們先坐下。爸爸星期六早上還要幫病人開刀呢。」

我轉身面向洗碗槽,試著讓自己冷靜下來。經過昨晚的重大事件之後,忘記星期幾是很正常的。大家都知道我不能喝太多酒。所以,這次……這次偶發的忘記不算什麼。跟以前那次是兩回事。以前是以前,現在是現在;以前跟現在不能相提並論。每個人偶爾都會忘東忘西。

每個人都會。

當我拉開粉紅色天鵝絨帷幔,走上展示台,在場的每個人都不由得倒抽一口氣。

每個人,包括女店員、她的助理,以及其他兩三位準新娘,除了薇若媞,她不敢在大庭廣眾之下表達自己的情感。她端詳了我幾秒鐘後就低頭往下看,但是我在她的眼中發現了驕傲和喜悅。她的喜怒哀樂可逃不過我的法眼,也許瞞得過別人,卻瞞不了我。

「妳看起來……」女店員的話愈說愈小聲。「我實在沒有言語可以形容,」她以此作結。然後,不知怎地,又找到形容的辭彙。「白色在黑皮膚的襯托下看起來美呆了,妳們說是不是?」

她的助理點頭表示贊同。雖然薇若媞還是低著頭,我卻看見她稚嫩年輕的臉龐皺成一團,彷彿在心裡說:「什麼?」我提醒自己,她還小,不知道人們一天到晚都在說場面話。我喜歡她單純、未經污染,整個世界依舊能為她帶來驚喜。老實說,我希望自己的十三歲也能維持那般純潔,而且愈久愈好。書讀得好,卻不諳世事。不過話說回來,倘若不諳世事,又會被占便宜。

她終於不再對我們夫妻再度「結婚」的事感到耿耿於懷:經過幾天的悶悶不樂,她覺得這個主意其實也沒那麼糟,尤其是她能挑選自己想穿的洋裝。

在婚紗店的鏡牆中,我總共有十個倒影,三百六十度的我。我從未如此徹底地打量過自己。無論往哪兒看,都能看見自己。我高瘦的骨架,一頭黑色直髮往後梳,在頸項底端綁成低低的馬尾。未施脂粉。這就是我。真令人膽怯不安。尤其是我還能看見自己雙手上的鮮血,從我的手上流過,滑落我的指頭,滴到光潔柔軟的絲綢上頭。凡是鮮血滴落之處,都會留下薔薇似的一點紅,開出一朵一朵的紅花,直到背後貼身的裙子成為開滿罌粟花的一片雪地。每一朵都是純粹的正紅;每一朵都是我心靈的一個污點。罌粟花象徵了追憶,不是嗎?而我手上的鮮血彷彿在說:別忘了我。好像他就站在我身旁,把鮮血滴在我手上,所以血就這麼流淌到婚紗上;而他低沉、微帶陰鬱的嗓音透過他臉上的笑容向我低語:「勿忘我,莎蓮娜。要一輩子記得我。」

開車回家的途中,薇若媞一直保持沉默、緊張兮兮。她的雙眼緊盯照後鏡和側視鏡,要不就是回望後車窗,確定附近沒有任何警察出沒。這就是長大的問題:你懂的事愈來愈多,擔心的事自然也跟著多了。要是康拉德在車上,他會覺得被警察攔下來很酷,除非我真的啷噹入獄,否則他完全不會想到有發生不幸的機會,就算我真的入獄,除非有人告訴他將有很長一段時間不能在家裡看到媽媽,否則他也不會當一回事。不幸的是,薇若媞知道警察代表什麼,她也可以解讀對話當中的細微差異。這就是為什麼現在我們大多都等孩子們睡覺之後,才會到車上吵架。就算挖苦嘲笑的話,她聽了也會不高興,因為她知道不對勁了。

我們一到家,她馬上踢掉帆布鞋,讓它們隨意散落在衣架底下,再用力脫下葡萄酒色的丹寧外套吊在帆布鞋上頭的衣架上,然後跑上樓。她或許會把這件插曲寫進日記,也許會大哭一場,絕對會為所發生的事找到一個宣洩的管道。我猜現在追上去的話,造成的傷害會比好處多,所以也就任她去了。我不曉得該說什麼才能讓她對那件意外釋懷。

小康跟伊凡在廚房,就著中島吃冰淇淋。

「我不敢相信你們居然在吃那玩意兒,」我對伊凡說。看著他們錐狀甜筒上的白色小墩逐漸融化,我的胃就開始翻攪。「那基本上只是糖跟豬油而已。」

「是啊,我知道,」他說。

「我也不敢相信你讓我的小孩吃那玩意兒,」我說。繼剛才發生的事之後,此時此刻看見他們吃冰淇淋,讓我胃部絞擰,直犯噁心。

「這是世界上最好吃的東西,」伊凡裝滿穢物的嘴一張一合地說。我多想從他手上把冰淇淋拍掉,再把小康的冰淇淋搶走,然後統統扔到垃圾筒。眼不見為淨。

「我要去洗手了,」我說著就轉身離開廚房。

「等等,薇若媞呢?」

「樓上,」我說。我本來希望好聲好氣地跟他說這件事,但是現在……

「妳們兩個吵架了嗎?」伊凡問道。儘管雙眼還是盯著冰淇淋不放,他的語氣卻充滿關切。看著冰淇淋在他們手中融化,我就想吐。

「沒,不過她有點不高興。」

「為什麼?發生什麼事了?伴娘禮服太醜了嗎?」

「不是啦……我們回家的途中……算是……被警察攔了下來。」

「妳們被怎樣?」他問道。如今他終於將目光從手中的點心移開。小康敬畏地睜開雙眼。「哇賽,」他以氣音說。「因為我超速駕駛,」我說。「當時我正在超車,不過沒有馬上放慢車速,所以那輛不知從哪兒冒出來的警車就把我們攔了下來。小薇不開心,是因為警察說他可以把我抓去警局做酒測。」

「妳這個時速幾乎不會超過三十英里,最多也只開到五十英里的人,竟然超速?這可值得記錄下來了。可憐的小傢伙一定嚇壞了。我去看看她怎麼樣。」他起身走向我,手裡還是握著那玩意兒。「喏,」他把它塞進我手裡。「拿著。」

我目不轉睛地盯著它:它在我手指底下的觸感,湧進我鼻孔的香草甜味令我反胃。「我還沒洗手欸,」我對他說。「我必須丟到垃圾筒,你不能再吃了。」

「女人,妳敢丟試試看!」他從樓梯底端叫道。「小康,你盯著她,如果她想把冰淇淋扔掉,就趕快到樓上找我。」

「爸,沒問題,」小康大聲回話。我馬上就要吐在它上面了。膽汁跟午餐吃的西班牙式煎蛋將要蓋在冰淇淋上,之後他絕對沒辦法吃了。

「喏,」我邊說邊把它塞給兒子,「你幫老爸看著,我真的要洗手了。」

我衝向洗碗槽,將熱水的水龍頭轉到最大,希望貯存的熱水夠多,足以洗去沾在我雙手的黏滑冰淇淋,以及它在我皮膚留下肉眼幾乎看不見的污漬。

「媽,被手銬扣住的感覺怎麼樣啊?」康拉德滿嘴冰淇淋,開口問我。我楞了一下,想問他知道些什麼、是誰告訴他有人在我的手腕扣上手銬,然後我才想起他的言下之意。「甜心,他沒上我手銬啦,」我說,並且一遍又一遍地擦洗我的雙手。

「喔。那坐在警車裡的感覺如何?」

感覺就像被人活埋,就像知道自己將被載往他們要再次活埋妳的地方。「他沒叫我坐警車啦。」

「喔。那他有沒有至少對著無線對講機說有關妳的事啊?」

我在現場的時候沒有。不過我猜他一定會跟其他幾個警察提起。我敢打賭,之後那些人一定都會密意留意我的車子。「親愛的,沒有。不過對講機倒是有發出一點爆裂聲。」

「喔。」我八歲大的兒子像是洩了氣的皮球一樣失望到底,他起初以為我做了什麼令人興奮的事,好讓他可以跟朋友說說無聊老媽變有趣的故事。我沒有。我單調乏味,而我以此為傲。

我還是想盡辦法要把手上的冰淇淋洗掉。表面上是洗乾淨了,但是它仍以其他方式存留在我身上,像藏在肌膚縫隙裡的鮮血,沾污了我的肉體。

我時常在想,無論清洗多久,這雙手一輩子都無法乾淨了,因為它們看起來永遠像是我在婚紗店裡看到的連續倒影:永遠洗不乾淨,他的鮮血永遠在我手中滴呀滴。

「莎蓮娜‧格林吉,我愛妳。」

我的天啊!這一刻要到來了。這一刻真的要到來了。經過將近十五年的渴求、盼望、祈禱,這一刻即將到來。他要求婚了。

又或許他沒打算要跟我求婚。或許「此時此刻」的我只是沈醉在自己的幻想中,太過投入,所以一切看起來跟真的沒兩樣。

我環顧四周,在周圍尋找物證,好證明這一切不是我憑空杜撰。我們坐在最愛的布萊頓餐廳外的兩人餐桌──一家座落於海灘邊、規模小巧、家族經營的墨西哥酒店。那是個萬里無雲、氣候溫暖的夜晚,夜空繁星閃爍。幽暗海水有節奏地低吟,與溢出餐廳的響亮樂聲柔和交融,同...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。