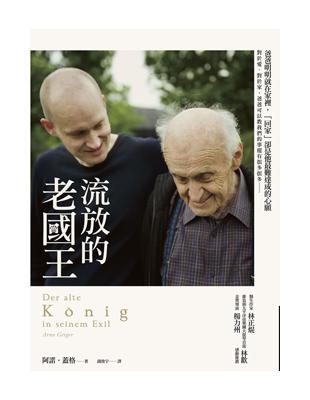

這是一個作家兒子寫給父親的愛的宣言——

我們是羈絆最深的伙伴,即使爸爸不再記得我是誰

◎ 3個月狂銷30萬冊,德國、奧地利讀者感動推薦

◎ 真摯幽默、溫馨感人,詮釋家與親情的最佳文學讀物

◎ 橫掃《明鏡週刊》暢銷書榜、德國亞馬遜網路書店暢銷書榜、奧地利暢銷書榜

◎ 德國各大媒體爭相訪問報導,奧地利國家電台遴選最佳新書第一名

爸爸明明就在家裡,「回家」卻是他最難達成的心願

對於愛、對於家,爸爸可以教我們的事還有很多很多……

一個人如果腦子壞掉了,疾病慢慢掠走原有的生活,還可以過什麼樣的日子?

這是一部小說,也是作者的親身經歷。作者娓娓講述他那日漸喪失記憶、對現實世界方向感逐漸瓦解的父親:「由於父親再也無法從橋那頭走到我的世界來,因此我必須走到他那裡去。」

他決定以真誠、開朗的態度重新認識父親,與他重遊兒時兩人一起走過的故地,聽著他那似乎毫無意義,却往往充滿絕美詩意的話語,講述著父親的現在和過往,以及自己在鄉村的童年時光。一般人認為阿茲海默症會阻斷家人的聯結,但正好相反,有時候它會製造聯結。

「父親總是令我措手不及地展現他溫柔的一面,他會把手放到我的臉頰上,有時候用手心,但經常是用手背。這時我會感覺到,我和他的關係永遠不可能再像此刻這般親密了。」隨著死亡的逼近,幸福會產生一種特殊的濃度。那是一個我們始料未及的地方。

作者簡介:

阿諾.蓋格(Arno Geiger)

一九六八年生,現居維也納和沃爾福特。曾著有《我們過得很好》(Es geht uns gut)、《別忘記安娜》(Anna nicht vergessen)、《關於莎莉的一切》(Alles uber Sally)。曾獲得2005年賀德林獎(Friedrich Holderlin-Forderpreis)、2005年德國圖書獎(Deutscher Buchpreis)、2008年赫貝爾獎(Johann Peter Hebel-Preis)、2011年阿登納基金會文學獎(Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung)。

◎以《我們過得很好》擊敗《丈量世界》獲得首屆德國圖書獎桂冠殊榮,一舉躍升一線德語作家

◎《流放的老國王》入圍今年度萊比錫書展獎決選

譯者簡介:

輔仁大學德文系畢業。曾任德國Witten/Herdecke大學講師等職,現任科隆大學中文講師與跨文化溝通訓練講師。熱愛華語之美,長年在國外為台灣的正體字文化貢獻心力,興趣是閱讀和運動。書籍譯作:《我是誰?如果有我,有幾個我?》。

各界推薦

名人推薦:

專文推薦:永不乾涸的泉水

文/ 林歡

奧地利作家阿諾.蓋格個性冷靜,在語言方面非常傑出。這樣的一位作家,用幽默溫暖的語調,記錄了許多自己與受阿茲海默症折磨超過十年的父親之間感人的故事,也用異常理性的筆觸,在書中分享了關於無可避免的老化與消逝,許多悲傷卻令人相當有共鳴的想法。從一個典型的歐洲鄉村裡傳出來的故事,離我們的生活那麼遙遠,卻與讀者的心靈建起一座安慰的橋梁。

一直以來,父母親在孩子們心中就是強大的,而孩子也因此有了父母理所當然會一直這樣下去的想像。就像作者所寫,「相對於其他人的軟弱,孩子更不容易原諒自己的父母日漸軟弱」。經過與失智症父親長年相處,蓋格漸漸發現,即使父親再也不認得自己,頭腦再也不清晰,父子關係仍像口永不乾涸的泉水,一再教導自己如何勝任為人子女的角色。透過本書,蓋格深刻並大方地與世人分享生命中重大的轉折,以及關於愛的一切。

獲萊比錫國際書展獎提名之前,德奧各大報紙均以「感人至深的愛的故事」形容本書。瑞士《日報》更點出阿諾.蓋格突破性地不把這些家庭故事當作私人事件,進而使他在書中傳達的想法成為模範。

德語版的介紹寫到,「這本書告訴我們,什麼才是最重要的」。的確,本書常使人熱淚盈眶,也讓人深刻體會到,在死亡來臨前,「幸福會產生一種特殊的濃度」。在生命如此深邃而長遠的過程中,最珍貴的是那些人與人之間難以放下的羈絆,是人與成長環境之間敏銳的連結,是連歲月的流逝在其面前都微不足道的,愛。

(本文作者為維也納太平洋弦樂團大提琴首席,現於維也納大學攻讀德文研究所)

名人推薦:專文推薦:永不乾涸的泉水

文/ 林歡

奧地利作家阿諾.蓋格個性冷靜,在語言方面非常傑出。這樣的一位作家,用幽默溫暖的語調,記錄了許多自己與受阿茲海默症折磨超過十年的父親之間感人的故事,也用異常理性的筆觸,在書中分享了關於無可避免的老化與消逝,許多悲傷卻令人相當有共鳴的想法。從一個典型的歐洲鄉村裡傳出來的故事,離我們的生活那麼遙遠,卻與讀者的心靈建起一座安慰的橋梁。

一直以來,父母親在孩子們心中就是強大的,而孩子也因此有了父母理所當然會一直這樣下去的想像。就像作者所寫,「相對於其他人...

章節試閱

我六歲大的時候,爺爺就開始不認得我了。他住在我們家下方的鄰近房子裡,由於我把他的果園當作上學時取道的捷徑,他不時會從身後朝我丟擲木板,叫我滾離他的田地。然而有時候,他看到我又很高興,會來到我面前喊我「赫穆特」,同樣令我覺得莫名其妙。爺爺過世後,我便忘了這些——直到這個疾病也開始在我父親身上出現。

俄國有句俗諺說,除了我們犯的過錯以外,其他東西都是一去不復返。錯誤會在晚年時愈發嚴重。由於父親一直都有一點孤僻傾向,因此我們將他退休後不久出現的暫時性失憶解釋為他正準備對周遭環境失去興趣。他的行為看來就像是他會做的,因此有好些年光景,我們都用「懇求他振作起來」的方式對他精神折磨。

今天,回想起我們浪費的精力,一股無聲的憤怒向我襲來;因為我們當時咒罵的對象是人,但其實真正要指責的是疾病。我們說了上百次「你不要這樣放任自己!」,父親卻只是耐著性子承受,像是遵照「棄械投降保平安」的金科玉律。他並不想反抗遺忘,也從不會使用任何東西來幫助自己記憶,因此後來也不曾抱怨過是誰在他的手帕上打了個結。他不與自己精神上的衰退搏鬥或爭戰,甚至從來不曾試著談論這話題——雖然從今天的眼光來看,他最遲應該早在九○年代中期就已經意識到事情的嚴重性了,要是他當時對我們其中一個孩子說:「很抱歉,我的頭腦不管用了。」我們肯定會更明白該如何處理。結果卻是讓我們玩了多年「貓捉老鼠」的遊戲:父親是老鼠,我們也是老鼠,而他的病是貓。

第一個階段讓人極度緊張、充滿不安和不確定感,而這個階段已經過去了。雖然我還是不喜歡去回想,但是現在的我已了解:同樣是放棄,但放棄的原因究竟是由於不想再繼續還是因為被擊敗,兩者有所不同。父親認定自己被擊敗了。當人生來到智力慢慢減退的階段,他沉住氣不讓人看出來。在缺乏有效藥物之下,他以這樣的方式來面對患病的不幸,對家屬來說也不失為一個實際可行的辦法。

米蘭.昆德拉曾寫道:人生無可避免會失敗,我們唯一能做的是去了解人生。

我想像父親目前所處的失智症中期階段,情況應該差不多就像是剛從睡夢中被喚醒,他不知身在何處,所有東西都在四周旋轉:不同的國家、不同的歲月、不同的人;他試著找尋方向却徒勞無功。一切繼續旋轉著,有生者、死者、回憶、夢境般的幻覺、不知所云的隻字片語,情況就這樣持續一整天。

由於照顧父親的責任由多人共同分擔,因此我並不太常在家。在家時,我會在九點左右叫父親起床。他總是一臉茫然地躺在被窩裡,却已習慣有陌生人進他臥房而不抱怨。

「你不起床嗎?」我客氣地問。為了製造點愉快氣氛,我補上一句:「我們的生活多美好啊!」

他一臉懷疑地掙扎起身。「那是你的生活吧!」他說。

我將襪子遞給他,他挑高眉頭把襪子打量了一會兒,然後說:

「第三隻呢?」

我幫他穿衣,好讓整個穿衣過程不會耗太久,他也甘心樂意地配合。接著我推他到樓下廚房去吃早餐。早餐後,我要求他去刮鬍子,他眨著眼回答:「早知道我就應該待在家裡。短時間之內,我不會再來你這兒了。」

我引導他進浴室,他哼唱著「哎呦,哎呦……」拖延時間。

「你應該刮刮鬍子,看起來才像個樣子!」我說。

他猶豫地跟著我,喃喃地說:「如果你真覺得這有啥用的話……」他照著鏡子,雙手使勁摩擦頭上翹起的頭髮,而頭髮也真變熨貼了。他再次看看自己說:「幾乎跟新的一樣。」然後笑了笑,表示感謝。

他最近經常表示感謝。幾天前,他在我完全想不出前因後果的情況下對我說:「我在此先對你表達誠摯的謝意。」

面對這樣的開場白,我現在已經學會接受,回答「不客氣」或是「不用謝」或是「我很樂意」,因為根據經驗,肯定的答案會讓父親覺得一切都沒問題,比起從前只會讓他羞慚與不安的詢問來得好,因為沒有人喜歡回答自己雖然理解,卻會自覺得能力不足的問題。

剛開始適應得痛苦又耗費心力;因為父母在孩子心目中總是強大的,而孩子也都相信父母能夠堅強地抵抗生活中的無情難題。因此,相對於其他人的軟弱,孩子更不容易原諒自己的父母日漸軟弱。然而,我現在已經多少習慣這個新角色了,我也學習到,必須要用新的標準來面對一個失智症患者的人生。如果父親想表示感謝,那麼他就該表示感謝,即使可理解的理由不存在;倘若他想抱怨全世界都背棄了他,那麼他就該抱怨,無論他的評價在世界上是否經得起事實考驗。對他而言,失智的世界就是唯一的世界,因此身為家人,我只能試著以承認病人世界裡錯綜混亂的真實來減輕一切苦楚。

由於我的父親再也無法從橋的那頭走到我的世界來,因此我必須走到他那裡去。在那一頭,他的精神狀態框框裡,我們這個講究實事求是與目標導向的社會之外,他仍然值得受到重視。就算在世俗標準下,他的腦袋並不總是十分清楚,卻還是有其慧黠之處。

有隻貓漫步穿過花園,父親說:

「我以前也養過貓,但不是我一個人的,我只是個合夥人。」

有一次我問他好不好,他回答:

「世界上沒有奇蹟,只有跡象。」

接著是一些無來由的話,彷彿偶爾才會在夢中出現,極其虛無飄渺:

「生活就算沒有困難,也不會變得更容易。」

這是奧古斯特.蓋格的幽默與智慧。只可惜語言已緩緩從他身上流逝,因此他那些語不驚人死不休的佳句也越來越少出現。那流失的一切深深觸動我的心,就好像我親眼目睹父親以慢動作血流不止而死。生命一點一滴從他體內滲漏出來,性格也一點一滴從他身上流逝。我仍然感覺到,眼前這位是我的父親,養育我長大的人;但是在越來越多時刻——特別在晚上——我已無法認出昔日的父親。

夜晚時分預示著不久即將在早晨發生的事。當夜幕低垂,恐懼也隨之而來。父親像個流放的老國王迷惘不安地四處遊走,眼中所見一切都令他害怕,所有事物搖搖欲墜,威脅著即將於下一刻支離破碎。沒有一樣東西讓他感到熟悉。

我在廚房裡坐了一段時間,在筆電上記錄一些事。客廳裡的電視開著,父親聽到那裡的聲音,踮著腳尖走過門廊,專注傾聽並多次自言自語:

「不知道是怎麼回事。」

接著他走進廚房來到我身旁,擺出像是在看我寫字的姿態。我瞥了一眼,注意到他需要幫忙。

「你不看點兒電視嗎?」我問。

「看電視對我有什麼好處?」

「呃……娛樂啊。」

「我寧可回家。」

「你現在就在家。」

「我們在哪兒?」

我告訴他街道名稱和門牌號碼。

「呃……可是我以前不常來這兒。」

「你在五○年代末蓋了這間房子,從那時候起就一直住到現在。」

他皺起了臉,似乎並不滿意剛剛得到的訊息。他搔了搔頸後說:

「我相信你,但並不是毫無保留地相信,而且現在我要回家。」

我凝視著他。雖然他試著隱藏自己的精神錯亂,我仍然看得出來,這一刻對他而言有多痛苦。他極度不安,額頭冒汗。看著眼前這個人處於驚恐邊緣,實在令我難受。

這種認為自己不在家的痛苦感覺乃是一項病徵。我給自己的解釋是,失智症患者基於精神受損傷而失去了安全感,因此渴望一個能夠讓他重新體驗安全感的地方。當那錯亂的感覺在最熟悉的地方也揮之不去時,連自己的床也無法成為可能的家了。

套句馬塞爾.普魯斯特的話:真正的天堂,是失去的天堂。這樣說來,更換地點並不會改善情況,除非透過單純的注意力轉移,例如唱歌至少能達到同樣甚至更好的效果。只不過唱歌更有意思,失智症患者都喜歡唱歌,因為唱歌富有情感,就像一個具體世界以外的家。

提到唱歌,我想到:常有人說失智患者就像小孩一樣,而且幾乎所有相關文章都會使用這個比喻;這實在令人生氣。因為一個成年人不可能會倒退發展成小孩,而往前發展卻是小孩的本質;小孩習得能力,失智患者卻是喪失能力;與小孩相處會清楚看見什麼是進步,與失智症患者相處卻只會看見退步。事實是,衰老就像溜滑梯,一去不能回頭;衰老帶來最大的擔憂是:它的時間實在太長了。

我開啓CD音響。我的姊姊海嘉為了讓父親能從歲月裡換回一些東西,所以買了一套民謠選集,曲目從〈高坐在黃色馬車上〉(Hoch auf dem gelben Wagen)到〈五隻野天鵝游啊游〉(Zogen einst fünf wilde Schwäne)都有。這個策略通常奏效。我們能哼唱半個小時,有時這位老先生的賣力程度甚至令我發噱。父親受到周圍氣氛渲染,而我看看時間反正也差不多了,就利用機會指揮他上樓回到臥室去。他的情緒很好,雖然對於時間、空間和事件依然沒什麼概念,但在此時此刻已經不會讓他頭疼了。

我心想,戰勝並不是最重要的,安然度過才是,而且這一天下來,我的疲憊程度至少和父親不相上下。我一步步給他指令,直到他穿上睡衣。他自己鑽進了被窩,然後說:

「最重要的是,我有個地方睡覺。」

他環顧四周,舉起手向某個只存在他的世界裡的人打招呼。接著他說:

「這裡還算待得下去。事實上,這兒還真不錯。」

爸爸,你好嗎?

嗯,我必須說我很好。不過我對此有點保留,因為我並沒有判斷的能力。

你對時間流逝有什麼想法?

時間的流逝?時間快還是慢,對我來說其實無所謂。我對這種事情的沒有苛求。

我六歲大的時候,爺爺就開始不認得我了。他住在我們家下方的鄰近房子裡,由於我把他的果園當作上學時取道的捷徑,他不時會從身後朝我丟擲木板,叫我滾離他的田地。然而有時候,他看到我又很高興,會來到我面前喊我「赫穆特」,同樣令我覺得莫名其妙。爺爺過世後,我便忘了這些——直到這個疾病也開始在我父親身上出現。俄國有句俗諺說,除了我們犯的過錯以外,其他東西都是一去不復返。錯誤會在晚年時愈發嚴重。由於父親一直都有一點孤僻傾向,因此我們將他退休後不久出現的暫時性失憶解釋為他正準備對周遭環境失去興趣。他的行為看來就像...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。