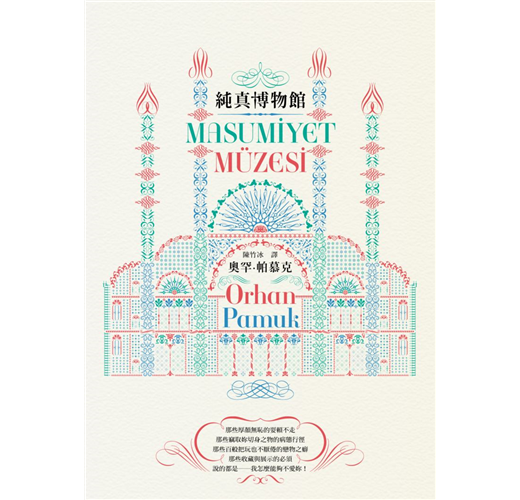

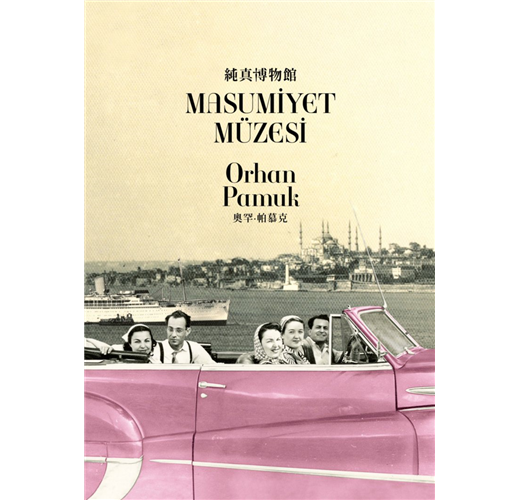

諾貝爾文學獎得主、土耳其文學大師帕慕克,

最深入愛情之痛的小說創作其實,凱末爾曾經擁有芙頌,並且是最純真而完整的芙頌。然而,如同凱末爾的自白:任何人在當下都不會知道自己正在經歷一生中最幸福的時刻。或許正因如此,本想「永遠把她捧在手心裡」的凱末爾,竟讓芙頌從他手中溜走,甚至是從他手中摔落。

從此以後,為了不斷回到那「一生中最幸福的時刻」,凱末爾在遠遠思念芙頌的痛苦以及放下自尊去靠近芙頌的難堪間撕扯,並陷入了不斷竊取芙頌身邊物品的惡癖。從做愛時掉落的耳墜,到電視機上一個又一個的小狗擺飾,從她的鏡子、她的梳子、她的髮夾,到歷經八年蒐集來的4,213個菸頭。在凱末爾眼中,每一個物品都象徵了與芙頌共處的某一個當下,每一個物品都自有芙頌賦予的靈魂與意義。

日積月累之下,芙頌的物品組成了一座凱末爾的博物館。

凱末爾的博物館是她的純真,是他的病態,

是一座收藏愛之徒勞的博物館。

博物館裡每一個切切訴說著愛情身世的日常小物件,

都銘記著那段伊斯坦堡的傾城之戀。作者簡介:

奧罕.帕慕克

二○○六年諾貝爾文學獎得主。出生於伊斯坦堡,就讀伊斯坦堡科技大學建築系,伊斯坦堡大學新聞研究所畢業,曾客居紐約三年。自一九七四年開始創作生涯,至今從未間斷。

帕慕克在文學家庭中成長,他的祖父在凱末爾時代建造國有鐵路累積的財富,讓他父親能夠盡情沉浸在文學的天地間,成為土耳其的法文詩翻譯家。

生長於文化交融之地,令他不對任何問題預設立場,一如他的學習過程。他在七歲與二十一歲時,兩度考慮成為畫家,並試著模仿鄂圖曼伊斯蘭的細密畫。他曾經在紐約生活三年,只為了在如同伊斯坦堡一般文化交會的西方城市漫步街頭。

約翰.厄普戴克將他與普魯斯特相提並論,而他的歷史小說咸認為與湯瑪斯.曼的小說一樣富含音樂性;書評家也常拿他與卡爾維諾、安貝托.艾可、尤瑟娜等傑出名家相評比。帕慕克也說自己非常喜歡尤瑟娜。尤瑟娜在其傑出散文中所呈現的調性與語言,都是帕慕克作品的特質。

帕慕克時時關注政治、文化、社會等議題,一如他筆下的小說人物。近來,他關心政治上的激進主義,例如:二戰中,亞美尼亞人大屠殺事件的真相;庫德族的問題有沒有完美的解答。九一一之後,他積極參與「西方的」與「伊斯蘭的」相關討論;嚴厲反對「黑白問題」的激化。

得獎榮耀

◇ 1979年,第一部作品《杰夫代特先生》(Cevdet Bey ve Ogullari)得到Milliyet小說首獎,隨即於1982年出版,1983年再度贏得奧罕.凱末爾小說獎。

◇ 1983年出版第二本小說《寂靜的房子》(Sessiz Ev),並於1984年得到Madarali小說獎;1991年,這本小說再度得到歐洲發現獎(la Découverte Européenne),同年出版法文版。

◇ 985年出版第一本歷史小說《白色城堡》(Beyaz Kale, The White Castle),此書讓他享譽全球。紐約時報書評稱他:「一位新星正在東方誕生──土耳其作家奧罕.帕慕克。」這本書得到1990年美國外國小說獨立獎。

◇ 1990年出版的《黑色之書》(Kara Kitap, The Black Book)是一個里程碑,此書讓他在土耳其文學圈備受爭議的同時,也廣受一般讀者喜愛。1992年,他以這本小說為藍本,完成Gizli Yuz的電影劇本,並受到土耳其導演Omer Kavur的青睞,改拍為電影。

◇ 1997年,《新人生》(Yeni Hayat, The New Life)的出版,在土耳其造成轟動,成為土耳其歷史上銷售速度最快的書籍。

◇ 1998年,《我的名字叫紅》(Benim Adim Kirmizi, My Name is Red)出版,奠定他在國際文壇上的文學地位,並獲得2003年都柏林文學獎(獎金高達十萬歐元,是全世界獎金最高的文學獎)。

◇ 1999年,出版集結三十年創作生涯的個人精選集《別樣的色彩》(Öteki Renkler, Other Colors)。

◇ 2004年,出版《雪》(Kar, Snow),名列《紐約時報》十大好書。

◇ 2006年,獲諾貝爾文學獎,讚詞為「在追尋故鄉(伊斯坦堡)憂鬱靈魂的過程中,發現文化衝突和交織的新象徵」。

◇ 2009年,出版《純真博物館》(Masumiyet Müzesi, The Museum of Innocence),為《紐約時報》「最值得關注作品」,西方媒體稱此書為「博斯普魯斯海峽之《蘿莉塔》」。於土耳其出版的兩天內,銷售破十萬冊。

◇ 2010年,獲「諾曼.米勒終身成就獎」。

譯者簡介:

陳竹冰

一九六六年生於中國西安。一九八五年起,赴土耳其深造,就讀於安卡拉大學史地文學院土耳其語言暨文學系。曾任職於中國國際廣播電臺土耳其語部,並派駐土耳其安卡拉記者站,現任職於中國國際廣播電臺土耳其語部。譯有《杰夫代特先生》、《純真博物館》。

各界推薦

媒體推薦:

【甘耀明、柯裕棻、胡淑雯、孫梓評、郝譽翔、蔡素芬──熱情推薦】

◇《純真博物館》的愛情令人心碎,在這個伊斯坦堡富有階層和貧窮階層交織的情愛關係裡,含蘊著西化文化與固有伊斯蘭文化的衝突與磨合,帕慕克雖寫愛的執迷,更是挖掘伊斯蘭社會對童貞觀念的堅守,致使真正的愛情磨難成為哀傷的幽魂。博物館紀念了愛情和摯愛,也紀念了伊斯蘭女性受制於童貞觀的悲傷命運。帕慕克如織細密畫般千絲萬縷密密鋪陳愛之憂傷與失落,無力違抗於社會文化下的愛情,如此美麗、淒迷、動人。──自由時報副刊副主任.蔡素芬

◇ 這是帕慕克迄今最溫柔多情的書寫。他化身成為空間與時間的導遊,不僅帶領讀者飽覽伊斯坦堡的風光,更讓我們彷彿也與書中人一樣,在青春的純真年代中流連而忘返。──知名作家.郝譽翔

◇ 世故自有醜陋,但這本書告訴我們,愛情可以是這樣:有一種最美最好的世故,得自真純的最初。──知名作家.胡淑雯

◇《純真博物館》中的情愛纏綿悱惻,達到一種極致,可用「癖」來形容。──文匯讀書週報.遆存磊

◇ 小說極細膩綿密深沉地敘述著一場愛情,以第一人稱的手法,追溯主人公一生最幸福的時光。用非常繁複的細節,細緻拆分愛情的本來樣子,拆分到分子、原子……直至最小。

還不只是愛情的樣子,同時也呈現出日常生活的詩意。帕慕克一直喜歡普魯斯特,在小說中,他甚至點明了這一點,他以普魯斯特的方法,向著前輩致意。比如,作者甚至可以描寫四千多個菸頭,以這些菸頭來展現男女主人公,僅就菸頭都能寫上一章。

仔細讀下來,掩卷深思,就能明白,幸福是什麼。幸福是主人公建設的「純真博物館」,是他這些年悉心收集的關於戀人的一切,是他度過的這些仔細的時光。

這些時光,憂傷而明亮,所有的甜蜜都在憂傷中顯得更加珍貴,所有的憂傷也都因希望而變得像寶石一樣,可以再三把玩。──南方都市報.西門媚

◇ 與帕慕克以前的作品不同,比如神祕難懂的諾貝爾獎作品《我的名字叫紅》、最受爭議的政治小說《雪》,《純真博物館》傾注了帕慕克最豐富、最細膩的情感。有人說,帕慕克用了「細密畫」式的筆法,將愛情刻畫得入木三分,淋漓盡致。「大作家筆下的愛情,不單感情是豐富、細膩的,他更願意剖析並與所有人分享五味雜陳的情感世界。讀者在書中可以找到許多能夠觸動內心最隱祕角落的東西。看到某一句話,眼淚就會掉下來。」譯者陳竹冰談到此處,用了一句最生動的話來形容。

帕慕克的其他小說雖然也涉及到愛情,但並沒有把愛情作為主題,《純真博物館》的主題則完完全全是愛情。有人評價,帕慕克在這本書裏,一方面寫的是愛情,另一方面也是寫他對伊斯坦堡的愛。對於帕慕克來說,他寫凱末爾對芙頌的愛,是在寫一段關於愛的永恆頌歌,一個人的愛情如何與另一個人在最純真的狀態下保持一生的鏈結。同時,凱末爾收集芙頌的所有東西,也是帕慕克對於日常的伊斯坦堡的收藏。

但陳竹冰個人認為,《純真博物館》所注入的更多成分仍然是愛情,這部小說是在描述「對逝去的愛的一種追憶」,帕慕克想告訴讀者,什麼是幸福;愛情如何守護,才是幸福;守護幸福的努力,就是作家向讀者展示的一種純真。──深圳晚報.李福瑩

◇《純真博物館》執迷,至少有一部分是。凱末爾想掌握、占有芙頌的一切,他渴望她的身體,這點可能理所當然,但他也想要把她給吞併,或者說是成為她的一部分。芙頌在他的心目中是瑪丹娜,是性對象,是未來想娶的老婆,是分析師,是他的支柱,也是一位巨星,這些全集合在一個纖細美麗的身體裡。他改變自己生活的每一面,好配合芙頌表現出來的模樣,而芙頌這樣作態卻只是想讓凱末爾擁抱她,不論用心還是用身體。某一次邂逅她掉了一只有名字縮寫的耳環,凱末爾找到了卻沒還她,此後他便收藏許多與芙頌有關的物品,耳環是第一件,最終有成千上萬各色物件在他獻給她的博物館裡展覽,凱末爾的純真博物館。

然而帕慕克的作品從來不只有單層意涵。在《純真博物館》裡他帶我們一探伊斯坦堡的上流社會和文化,我們觀察、甚且體驗了文化的衝突:傳統對上現代、家庭對上個人、責任對上興趣。造就當年土耳其歷史的那些事件,影響了每個人的生活,政治的變動與經濟的變動牽起手來,密不可分,但那些手有時又成了拳頭。

寫純真博物館的書評實在不可能把整本書的味道都端上來,這本書的舞台太廣,結果太豐碩,成就太完整。不過,關鍵詞是執迷,帕慕克讓讀者一心嚮往進入凱末爾的精神世界,凱末爾個人的視野成了讀者的執迷。我們用他的眼睛看到了他的世界,感受他的感受,甚至產生共鳴。讀畢掩卷後回顧起來,純真博物館這本小說好比人生,數十載轉瞬即逝。──Amazon讀者菲立普.史拜爾斯

媒體推薦:【甘耀明、柯裕棻、胡淑雯、孫梓評、郝譽翔、蔡素芬──熱情推薦】

◇《純真博物館》的愛情令人心碎,在這個伊斯坦堡富有階層和貧窮階層交織的情愛關係裡,含蘊著西化文化與固有伊斯蘭文化的衝突與磨合,帕慕克雖寫愛的執迷,更是挖掘伊斯蘭社會對童貞觀念的堅守,致使真正的愛情磨難成為哀傷的幽魂。博物館紀念了愛情和摯愛,也紀念了伊斯蘭女性受制於童貞觀的悲傷命運。帕慕克如織細密畫般千絲萬縷密密鋪陳愛之憂傷與失落,無力違抗於社會文化下的愛情,如此美麗、淒迷、動人。──自由時報副刊副主任.蔡素芬

◇ 這是帕...

章節試閱

那是我一生中最幸福的時刻,而我卻不知道。如果知道,我能夠守護這份幸福嗎?一切會變得完全不同嗎?是的,如果知道那是我一生中最幸福的時刻,我絕不會錯失那份幸福的。在那無與倫比的金色時刻裡,我被包圍在一種深切的安寧裡,也許僅僅持續了短短幾秒,但我卻年復一年感受著那份幸福。一九七五年五月二十六日星期一,兩點四十五分左右,就像我們掙脫了過失、罪孽、懲罰和後悔一樣,地球也彷彿擺脫了地心引力和時間法則。當我親吻著芙頌因天熱和做愛而汗水涔涔的肩膀,慢慢地從身後抱住她,進入她的身體,輕輕咬了一下她的左耳時,戴在她耳朵上的耳墜,在很長的一瞬間彷彿停在半空中,然後才慢慢墜落。我們是如此幸福,只顧吻著彼此,根本沒注意那只耳墜的墜落,我連它生得什麼模樣都不知道。

外面,是伊斯坦堡春天獨有的朗朗晴空。街上仍穿著冬衣的人熱出了汗,但屋子裡和商店內、椴樹下和栗子樹下還是涼爽的。我們躺在上面做愛的那張床墊也散發著一樣的涼爽,在那張微帶黴味的床墊上,我們像孩子玩耍一樣,把一切拋諸腦後地做愛。陽臺的窗戶敞開,窗外吹進一陣帶著海水味和椴樹花香的暖風,風掀起了窗紗,窗紗慢慢飄落在我們的背上,讓我們赤裸的身體為之一顫。從二樓公寓後面的臥房裡,我們躺著的床上,可以看見在後花園裡踢球的孩子,他們在五月的燠熱裡煩躁地罵著髒話,發現我們正在逐字逐句地做著髒話裡那些放肆的事情時,我們停頓了一下,相視一笑。然而我們的幸福是如此深切,如此巨大,就像那只耳墜一樣,我們立刻就無視於人生從後花園開來的玩笑。

第二天見面時,芙頌告訴我,她的一只耳墜丟了。其實在她走後,我在藍色的床單上看見了那只刻有她名字第一個字母的耳墜,我本來想隨手擱置,但頓時不知為什麼又本能地放進了口袋裡。「在這裡,親愛的。」我說。我伸手進搭在椅背上的外套右口袋裡。「啊,沒有。」剎那間,我彷彿感到大難臨頭、看到厄兆閃過,但我立刻想起,因為上午覺得天熱,我換了一件外套。「在我另外一件外套的口袋裡。」

「明天帶來吧,別忘了,」芙頌睜大眼睛說:「它對我很重要。」

「好的。」

十八歲的芙頌是我的遠房窮親戚,就在一個月前我幾乎忘記了她的存在。而我三十歲,正準備和人人都覺得我倆匹配的茜貝爾訂婚。

***

改變我一生的那些事件和巧合是在一個月前,也就是一九七五年四月二十七日,我和茜貝爾在櫥窗裡看到一只珍妮.克隆品牌包時開始的,那時我和茜貝爾享受著春日夜晚的涼爽,漫步在瓦里科納大道上,我們有些微醺但興致高昂。稍早我們才在尼相塔什新開的高級餐廳「富爺大廳」吃了晚飯,吃飯時我們花了很長時間和我父母談了訂婚儀式的各種準備。為了能讓茜貝爾在法國女子高中和巴黎期間的同學努爾吉汗從巴黎過來參加我們的儀式,訂婚儀式定在六月中旬。茜貝爾很早就在伊斯坦堡當時最受歡迎也最昂貴的裁縫「絲綢王伊斯梅特」那裡訂製了禮服。我母親那晚和茜貝爾討論了如何將她送茜貝爾的珍珠縫在禮服上。我未來的丈人想為自己唯一的女兒舉辦一場像婚禮那樣隆重的訂婚儀式,而這正合我母親的心意。我父親也很滿意,因為他將有一個像茜貝爾那樣在索邦大學念過書的兒媳──那時伊斯坦堡的中產階級只要說起曾到巴黎讀書的女孩,無論讀的是什麼,都說是「在索邦念的」。

晚飯後送茜貝爾回家時,我摟著她堅實的肩膀,正當我得意地想到自己是何等幸福和幸運時,茜貝爾說:「啊,好美的手提包!」儘管葡萄酒讓我的腦袋發暈,但我還是立刻記下了那只包包和那家店,第二天中午就過去買了(…)第二天中午十二點半左右,當我走進香榭麗舍精品店時,一個掛在門上、裡面有兩個小球的小銅鈴響了兩聲,那聲響現在回想起來仍然讓我心跳加速。儘管在中午悶熱的時候,店裡卻還是陰暗而涼爽。一開始我以為店裡沒人,後來我看見了芙頌。當眼睛在努力適應店裡的陰暗時,我的心,卻不知為什麼,就像一個即將拍打到岸邊的巨浪那樣膨脹了起來。

「我想要櫥窗裡那只掛在模特兒身上的包包。」看著她,我不禁結巴起來,只能盡量設法把話說出口。

「是那個奶油色的珍妮.克隆包嗎?」

當我們的目光相遇時,我立刻記起她來了。

「櫥窗裡模特兒身上的。」我夢囈般地重複道。

「我明白了。」她走到櫥窗前,一下脫掉了左腳上的黃色高跟鞋,露出精心塗了紅色指甲油的腳,踩進櫥窗的底座,向模特兒探過身去。我先看了一眼那只鞋,然後是那雙修長、非常漂亮的腿。不到五月份,這雙腿已經被太陽曬黑了。

她那滾著花邊的黃色碎花連身裙,因為修長的雙腿顯得更短了。她拿了包包,走到櫃檯後面,纖長的手指拉開拉鏈(裡面冒出一團半透明的紙),打開兩個隔層(裡面是空的),再打開裡面的暗袋,暗袋裡收著一張寫有珍妮.克隆字樣的紙和一本保養手冊。她的態度嚴肅又神祕,好像在向我展示一樣私人物品。一瞬間,我們的目光相遇了。

「你好,芙頌。轉眼就亭亭玉立了。你大概認不出我吧。」

「不,凱末爾大哥,我一眼就認出您了,但您沒說什麼,我也不好打擾您。」

一陣沉默。我又把包包裡裡外外看了一遍。她的美麗,她那條以當時而言短得過分的裙子,抑或是別的什麼讓我不安起來,我顯得有些不自然。

「你都在忙些什麼?」

「我在準備考大學。我也每天來這裡。我在店裡結識了很多人。」

「很好。這個包包多少錢?」

她皺起眉頭,看著包底一張手寫的標籤說道:「一千五里拉(這在當時相當於一個基層公務員半年的薪水),但我相信謝娜伊女士會給您一點折扣。她回家吃午飯了。大概在睡午覺,我沒法打電話問她。如果傍晚您再過來一趟的話……」

「沒關係。」我說,隨後從褲子後口袋掏出錢包,數了幾張潮濕的紙鈔給她。芙頌在後來我們祕密幽會的地方,曾無數次用極為誇張的方式,模仿過我的這個動作。芙頌認真但生疏地用一張紙把包包包好,放進了一個塑膠袋。她知道我在一邊無聲地注視著她那蜜色的手臂和優雅而迅速的動作。當她彬彬有禮地把包包遞給我時,我道了謝。我說:「請代我向內希貝姑媽和你父親(我一時沒想起塔勒克先生的名字)問好。」我停頓了一下,因為我看見自己的靈魂從身體裡走出來,正在天堂的一角抱著芙頌親吻。我快步走向門口。這是一個荒唐的念頭,再說芙頌其實也並沒有那麼漂亮。門上的小銅鈴響了,我聽到了一隻金絲雀的鳴叫。我走到街上,外面的暖陽曬得我很舒服。我對我的禮物很滿意,我愛茜貝爾。我決定忘掉這家小店,忘掉芙頌。

***

買珍妮.克隆包的那天晚上,當我們在富爺大廳吃晚飯時,我對茜貝爾說:「我母親在邁哈邁特大樓裡有一戶公寓,我們去那裡約會是不是更好?那邊還能俯瞰底下漂亮的後花園。」

「你是想延遲結婚後搬進我們自己的家的事嗎?」茜貝爾問。

「不,親愛的,沒這回事。」

「我不願意像情婦那樣,在隱密的小公寓裡,像個罪人一樣和你約會。」

「有道理。」

「你是怎麼突然想到要去那裡約會的?」

「算了。」我說。我朝富爺大廳裡興高采烈的人群看了一眼,拿出藏在塑膠袋裡的手提包。

「這是什麼?」茜貝爾問,多半已察覺到那是一件禮物。

「一個驚喜!打開看看。」

「真的嗎?」打開塑膠袋時,她臉上的喜悅先是轉為困惑,隨後又變成掩飾不住的失望。

我馬上說:「記得嗎?前天晚上送你回家時,你在櫥窗裡看見了這個包包。」

「是的。你很細心。」

「很高興你喜歡。訂婚儀式上,這個包包會顯得你很高雅。」

「遺憾的是,我早就想好訂婚儀式上用哪個包包了。啊,你別傷心!你費了很大的心思,買了一件非常漂亮的禮物給我……好吧,我這麼說是不想讓你傷心。老實說,我不會在訂婚儀式上用這個包包,因為它是假貨!」

「什麼?」

「親愛的凱末爾,這不是真的珍妮.克隆包,是仿造的。」

「你是怎麼知道的?」

「看就知道了,親愛的。你看牌子縫在包包上的做工,再來看看我從巴黎買回來的這個正牌的珍妮.克隆包的做工。珍妮.克隆不會徒有虛名地成為法國乃至全世界最昂貴的牌子。它絕不會使用這種廉價的縫線……」

看著正牌包的縫工,有那麼一刻我不禁覺得為什麼未婚妻的語氣彷彿一個勝利者般。她父親是一個把帕夏爺爺留下的最後一點土地賣光、如今已身無分文的退休大使,因此,從某種意義上來說,她只是一個「公務員的女兒」,而這常常會讓茜貝爾感到不安。在她陷入這種不安的情緒時,茜貝爾會談起她那會彈鋼琴的奶奶,或者是為解放戰爭做出貢獻的爺爺,抑或是身為阿卜杜勒哈米德二世親信的外公,而我則會被茜貝爾的窘迫所打動,會更加愛她。二十世紀七○年代初,隨著紡織和外貿的增長,伊斯坦堡的人口增加了三倍,這使得城裡,特別是我們居住的這個區域的地皮價格成倍上漲。最近十年,隨著父親的公司不斷擴大,家族的資產增加了五倍,但從巴斯瑪姬這個姓氏上可以看出,我們已是三代紡織大戶了。但是儘管有三代人的努力,這個假冒的歐洲名牌包還是讓我不自在。

見我不開心,茜貝爾摸了摸我的手,問道:「你花了多少錢?」

我說:「一千五百里拉。如果你不要,明天我去換別的東西。」

「親愛的,別換,把你的錢要回來。因為他們狠狠地削了你一筆。」

「老闆謝娜伊女士可是我們的遠方親戚!」好像非常詫異那樣,我高高地挑起了眉頭。

茜貝爾拿回了那只我在若有所思翻看的包。她帶著憐愛,笑著說道:「親愛的,你是個那麼有知識、有文化的聰明人,但你卻一點也不知道女人會如何騙你。」

***

第二天中午,我拿著原來的塑膠袋和包包去了香榭麗舍精品店。鈴鐺響後,一開始我還是以為依然讓我感覺十分昏暗和陰涼的店裡沒人。昏暗的小店沉浸在一種神祕的寂靜中,金絲雀卻嘰嘰喳喳叫了起來。我透過一座屏風和一大盆仙客來的葉子看到了芙頌的身影。她在試衣間陪一個胖女人試穿衣服。這次,她穿著一件非常適合她,印著風信子、野花和樹葉圖案的襯衫。看見我,她甜美地笑了一下。

「你大概很忙。」我瞟了一下試衣間。

「快好了。」她說,彷彿在暗示她們現在只是在閒聊。

金絲雀在鳥籠裡上下跳著,我看見了幾樣從歐洲進口的小玩意兒和擺在角落裡的幾本雜誌,但是我無法將注意力集中到任何一樣東西上。我想要忘卻,想用平常心對待,但還是無法否認當我看著她時,我有一種強烈的似曾相識之感,彷彿眼前是一個非常熟悉的人。她很像我。我的頭髮小時候也是捲捲的,顏色也和她小時候一樣是棕色的,但隨著年齡的增長也和芙頌的一樣變直了。彷彿我能夠很容易把自己當成她,深刻地理解她。她身上那件印花襯衫把她那自然的膚色、頭髮染上的金色襯得更加醒目了。我痛苦地想起朋友們對她的議論,他們說她周旋於花花公子之間。她已經和他們上床了嗎?我對自己說「把包包退掉,拿錢走人。你馬上就要和一個很棒的對象訂婚了」。我看著外面的尼相塔什廣場但沒過多久,芙頌那夢幻般的身影,像幽靈般映照在霧濛濛的櫥窗上(…)我的心立刻明白是怎麼回事了,它像個瘋子那樣狂跳起來。離開小店之前,我聚集起全身的力氣,像一切正常那樣最後看了她一眼。走到大街上,當羞愧和後悔和幸福的幻想混合在一起時,尼相塔什的人行道在我眼裡彷彿抹上了一層充滿魔力的金色。正當雙腳讓我走在樹蔭、屋簷和那些為了保護櫥窗支起的藍白色粗條子的涼棚下時,我在一個櫥窗裡看到了一隻金色的帶柄水壺,出於一種本能,我走進去買下了它。和那些隨便買來的東西的命運相反,這只金色的水壺先在母親和父親,而後是母親和我的餐桌上待了將近二十年,其間誰也沒談起過它的來由。每當握起金色水壺的把手,我就會想起人生推我走入的,以及母親無聲地用半責備、半憂傷的眼神暗示的那些不幸的日子……

──更多精采內容請見《純真博物館》

那是我一生中最幸福的時刻,而我卻不知道。如果知道,我能夠守護這份幸福嗎?一切會變得完全不同嗎?是的,如果知道那是我一生中最幸福的時刻,我絕不會錯失那份幸福的。在那無與倫比的金色時刻裡,我被包圍在一種深切的安寧裡,也許僅僅持續了短短幾秒,但我卻年復一年感受著那份幸福。一九七五年五月二十六日星期一,兩點四十五分左右,就像我們掙脫了過失、罪孽、懲罰和後悔一樣,地球也彷彿擺脫了地心引力和時間法則。當我親吻著芙頌因天熱和做愛而汗水涔涔的肩膀,慢慢地從身後抱住她,進入她的身體,輕輕咬了一下她的左耳時,戴在她...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。