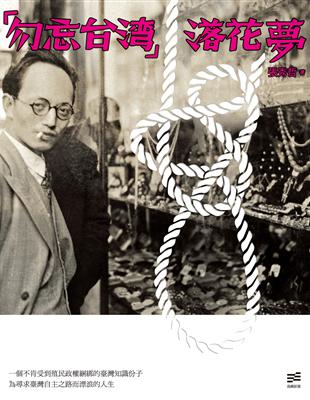

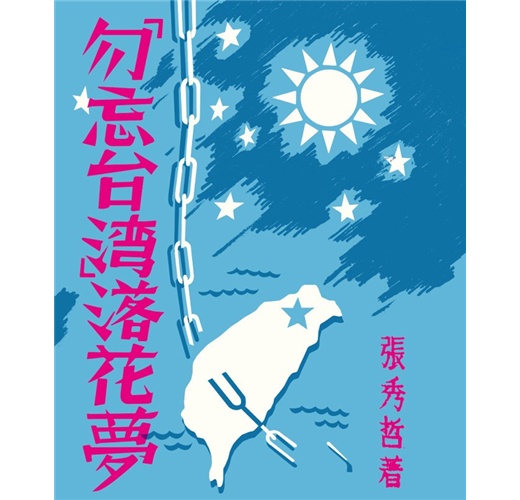

一個不肯受到殖民政權綑綁的臺灣知識份子

為尋求臺灣自主之路而漂浪的人生

來自一九四七年的聲音,二二八紀念出版!

張炎憲、李筱峰、曹長青 專文推薦

日治時期

●他曾豪氣以一圓日幣把中山北路豪宅租給中國當駐臺領事館

●他曾經與蔣渭水聯手阻止日本在臺灣開放買賣鴉片政策

●魯迅幫他翻譯的《國際勞働問題》寫序

●蔣渭水、杜聰明是他的結婚介紹人

●革命同志張深切說他,長得就像托洛茨基,如果除掉了少爺脾氣,便是一個好革命家

一九四七年二二八事件後,對於十幾歲的張超英來說,父親張秀哲從此成為沉默的存在,他滿臉鬍子地被家族從警總營救出來後,從此封閉在自己的書房。一九四七年八月這本《「勿忘臺灣」落花夢》出版了,但很快又因故收回煙滅。此後的父親成為一個活死人,餘生抑鬱以終。

只有在《「勿忘臺灣」落花夢》裡,張秀哲是一個不同的父親,是個活躍的革命家。這本書裡,他如夢一樣地回憶了自己在一九二○、三○年代的年輕歲月,以熱情與豪氣在中國宣傳臺灣解放,反對殖民統治,即使入獄也未曾後悔。他交遊廣闊,在廣州組織「臺灣革命青年團」,與魯迅、郭沫若、戴季陶、甘乃光往來,自費印行小冊《勿忘臺灣》與雜誌《臺灣先鋒》,革命是他的事業。

《「勿忘臺灣」落花夢》重新出版,彷彿是皆已離世的父子兩人,透過出版繼續在時空對話,其中更有許多珍貴的一手文獻,可以窺見當時日治時期臺灣知識份子的心靈世界,以及對日本、中國的觀察。張秀哲自己在書中緒言提道,這本書是「臺灣解放運動的一頁史實速寫」,「在已往數十年來,是不能在臺灣自由公開赤裸裸的寫出來!況且先前在帝國主義者蠻行統治的時代,極端壓制之下,都是沒有機會公開發表的,而同志們都星散了,也沒人肯用功寫出來的。」如今,就是它再度現身的時刻,也是張超英心中真正父親的復活。

作者簡介:

張秀哲(1905~1982)

本名張月澄,父親張聰明因開採煤礦致富,《宮前町九十番地》作者張超英為其子。十三歲就赴日本京都留學,返臺後入日人專屬臺北一中(現今建國中學),後再赴香港英人創辦的拔萃書院,大學入美國人主辦的嶺南大學,以及廣州中山大學法科政治系就讀。在廣州期間,與臺灣青年組成廣東臺灣革命青年團,在中國進行臺灣反殖民抗日運動。一九二七年在上海遭日人逮捕入獄一年多,受到監視與禁足。解禁後再度前往中國,遇一二八事變,轉往日本在東京帝大神川彥松研究室擔任研究員,寫下《國民政府の外交及外交行政》一書。二戰結束後,張秀哲到長官公署工礦處底下的紡織公司任職,一九四七年二二八事件以「叛亂嫌疑」被逮捕入獄,經家族營救後獲釋。一九四七年八月出版《「勿忘臺灣」落花夢》一書,但又因故回收湮滅。

各界推薦

名人推薦:

張超英談父親

記憶中,祖母常常深深嘆息,以臺灣話形容父親:「四十幾歲,就按呢去了!」

「去了」?事實上,父親的身體依然健康,只是父親的心、父親的靈魂、精神和熱情,已被摧殘殆盡,被趕去另一個不存在的世界。

一直到父親去世,父親過了三十多年自我封閉的日子。他把自己關在中山北路的老宅裡,足不出戶,不見任何一位朋友。嚴格說,父親也不與家人往來。我們祖孫三代住在同一座大宅,但父親把自己再關進大宅裡的書房。吃飯時,偶而會出現,但永遠面無表情。我的長女出生,呱呱墜地的聲音也未能敲開父親的心門;他既沒有對我說半句恭喜的話,臉上也看不出一絲笑容,連摸一下小孫女都沒有。

一九四八年以前,父親不是這樣的人。不僅不同,而且是全然不同的另一個人。

父親的革命同志張深切在其著作《里程碑》中如此形容父親:

「我們同志中最活躍的,可以說是張月澄,他多才多藝,而且比我們有錢,所以富有活動力。他是臺北人,先在嶺南大學讀書,後來轉入中山大學法科政治系,能說一口流利的廣東話和英語,面容有點似托洛茨基,如果除掉了少爺脾氣,便是一個好革命家。」

張深切是名作家王詩琅筆下的「革命家,也是思想家、哲學家」又是「劇作家、導演」,張深切對父親的描寫,可以相信是既真實又懇切。

一九○五年,父親生在富裕而人丁單純的家庭。祖父張聰明開採煤礦致富,膝下僅父親一子,極盡培育之能事。父親也不負祖父期待,小學唸臺北總督府附近的樺山小學,幾乎是清一色日本權貴子弟的小學。唸完四年級,祖父即送他到日本京都,由當時唸醫學院的杜聰明先生代為照顧、引導。畢業後,以優越的成績考上臺北一中(今建國中學),也是清一色日本權貴子弟的中學。

在中學,父親因受日本學生歧視性的欺侮,對臺灣人的二等公民處境很是憤慨,萌生壯志,輟學轉往香港英屬拔萃書院就讀,勤學中英文,立志要讓臺灣人有朝一日脫離日本統治,昂首做一等公民。這個魂繫救臺灣的心志,貫串他的前半生。而以他當時的認知,他認為能救臺灣的,只有「祖國」中國。所以,二十歲那一年,他毅然前往中國,先是進廣州私立嶺南大學,後又轉入中山大學政治系就讀,並在廣州參與黃埔師生的革命行列,寄望中國革命成功,進而回頭來救臺灣。

父親在他的回憶冊《「勿忘臺灣」落花夢》裡,曾多次提及,他和同志們手無寸鐵,又發現中國自顧不暇,完全忘記臺灣還深受著帝國主義的蹂躪,於是把革命工作鎖定在宣傳臺灣的問題上,做他所謂「文章報國」的事業。

於人,父親以他與生俱來的廣交能力,結交國民黨黨政要人戴季

陶、甘乃光、廖仲愷的子女廖承志和廖夢醒,以及革命詩人郭沫若、知名作家魯迅,喚起他們注意臺灣人所受的苦難。父親翻譯的《勞動問題》一書,還請魯迅寫序,序文〈寫在《勞動問題》之前〉編入魯迅的《而已集》。

於文字,父親寫成兩萬字的《勿忘臺灣》小冊子印發,也在《廣州民國日報》連續發表「臺灣痛史」。

於金錢,父親出資刊行《臺灣先鋒》雜誌,對同志們也多有援助。

於組織,父親糾合同志組成「臺灣革命青年團」,繼之以此組織名義,散發傳單,將六月十七日日本在臺灣始政的這一天,改為「臺灣恥辱紀念日」。

我在書上目睹的年輕父親,渾身幹勁,充滿革命救臺灣的熱情,他暗自抱著「事若不成死不還」的信念,也知道從事反總督府的運動,若被緝捕,免不了要判刑入獄,但父親說,果如坐牢,「也是自己甘心情願的」!

父親與同志林文騰、張深切、郭德金等多人於一九二七年果真被捕,遭監禁一年多,史稱「廣東臺灣革命青年團事件」。隔年父親被判有期徒刑兩年,緩刑五年,禁止出境。而在島內,則又被列為「要視察人」,意謂行動不得自由,既要事前報准,又有日本特務警察全天候跟監。

禁足令一結束,父親形容自己「歸心似箭」,立刻再到中國,轉入上海暨南大學外交領事系就讀。不久遭逢一二八上海事變,其時家姐超雄甫出生,父親即攜帶家眷避去東京,並蒙特准進入東京帝大研究院,在東京帝大鼎鼎有名的神川彥松教授研究室當博士研究生,前後三年,寫成三十五萬字的日文巨著《國民政府の外交及外交行政》。這本書卻也為父親差點招來一紙發行禁令和警視廳不時的監視與搜查。

父親是獨生子,結業後,祖父很自然嚴禁父親再涉入政治,命令他專心做生意。父親離開東京帝大後,往返臺、中、日三地,確也幫祖父做生意,而且專營日本大財閥三井株式會社在上海的煤炭買賣,賺很多錢。但父親同時還在為臺灣和祖國默默效力。驕傲的是,反對總督府運動史上著名的「鴉片事件」,一般熟知是蔣渭水醫師(他亦是我父母的證婚人)的傑作,把臺灣總督府企圖在中部種植鴉片的消息訴諸國際,遏止了總督府惡毒的如意算盤計畫;這個事件,父親是居幕後獻策及作業的人。父親在本書對拍電報給國際聯盟及籲請國聯派員來臺視察等過程,有第一手的詳細記載。

另外,父親也以一圓日幣象徵性的租金,把我們在宮前町九十番地(即現今臺北中山北路二段一一四至一一八號)的家供做中國駐臺總領事館。父親說:「我想這日本帝國主義下的臺灣,我的住宅屋頂可以掛著『青天白日滿地紅』的光輝的『祖國』國旗,能可翻揚於臺灣唯一的空中,算也是值得一種的欣幸。」

抱著這樣純真赤情的父親,把臺灣的遠景和希望寄付給中國的父親,一九四七年的二二八事件卻像一把血腥大刀,砍向他的靈魂。父親如一枚炙熱燃燒的火球,驟然墜入冰河,從此沉寂在酷寒的大海。

二二八發生當時,父親因臺灣長官公署工礦處長包可永是他在東京當研究生時的舊識,而出任公營工礦公司轄下的紡織分公司的協理。父親精通中、日、英語及臺灣、廣東、上海話,又嫻熟公司經營,使得協理幾乎成了名譽職。

父親家境富裕,又深受日本教育,痛惡貪汙,但從「祖國」派來的人要貪,父親便成了他們的擋路人。二二八爆發後,公司內有二十一人聯名密告,指父親唆使臺灣人衝進公司打中國來的職員(工礦公司紡織分公司舊址在現今衡陽路的金石堂書店)。過不了多久,父親突然被特務抓走,關在警總情報處(即日本時代的東本願寺地窖,今天的西門町獅子林廣場)。事有湊巧,保密局臺灣站站長胡寶三的弟弟胡品三,時為警總少校,常來我家走動,意在追求我祖母的養女。那一天,他剛由東本願寺出來,撞見父親被蒙住雙眼綁去,很驚訝說:「張先生,您怎麼也在這裡?」於是趕緊奔告祖父。

許多菁英在二二八之後被綁走,一部分的人救不了,根本問題是不知道被誰綁去,綁去那裡。父親所幸有胡品三告知,祖父才開始營救父親。據家人事後說,只有錢也救不了,完全是靠很高層的關係才救出父親;靠的不是祖父在臺灣人圈子裡的關係,這個圈子已經自身難保。據說靠包可永和陳儀的關係,後來陳儀下條子要放人,但承辦人不放,一口咬定有二十一人聯名,不可能錯抓。解嚴後,經友人在警備總司令部,查得父親的罪名是「叛亂嫌疑」,應處死刑。最後還是由參謀長柯遠芬親自去帶父親出來。

前中研院副院長張光直也曾受誣關在東本願寺過,張副院長形容那裡是「一個只有『人間地獄』可以描寫的地方」。父親自那個人間地獄出來以後,就不再多講話了。我記得他被放回來的那一天,滿臉鬍鬚,形容沮喪,匆匆吃完飯就進房休息。此後,不斷有悲慘的消息傳進家裡來,許許多多父親的親朋近友不是失蹤,就是被抓。一位家姐超雄的同學,家住迪化街,也來告訴我們,她親眼目睹四十一部卡車行經延平北路,車上疊滿屍體,雙腳朝外,簡直就是古代遊街示眾的搞法。從那以後,父親愈來愈鬱悶,愈來愈封閉自己,直到晚年。他的眼神永遠看見人又似沒見著人一般。他既是活的死人,也是死的活人。

我這樣寫著父親,心底無限割痛。也深有感慨,世人所知父親事蹟無多。父親在終戰當年十月從上海返臺,臺灣局勢仍不穩定,家裡決定父親先避居北投別墅,他便在那裡動筆寫這本書。那時我已是初中生,常常騎腳踏車經圓山明治橋(現已拆除)去北投探望父親,一個禮拜兩、三次,對父親執筆伏案的情景仍歷歷在目。父親親筆記錄自己波瀾壯闊的半生,書稿在一九四七年五月完成,八月出版,但不久書又因故收回煙滅。

今天能由我的好友張寬敏醫師提供珍藏的舊本,重新製版再刊發行,除了讓父親半生念茲在茲救臺灣的愛國精神,不至灰滅,且身為人子,可以減輕些許遺憾之外,也渴望這本書能夠啟發後來者,所謂的中國「祖國」是一場惡夢,呼籲中國「勿忘臺灣」更是一場「落花夢」。臺灣人只有緊靠自己,團結一致,赤誠護衛臺灣,才能建設臺灣為永遠美好的家園。(本文於二○○四年完成)

迷惘的歷史 彌足珍貴

張月澄(張秀哲)《「勿忘臺灣」落花夢》再版序

李筱峰

在日治時代的臺灣民族運動史、社會運動史和臺灣學生運動的著書中,「張月澄」或「張秀哲」的名字,占有重要的位置。

張月澄(張秀哲),出生在日本統治臺灣的第十年(一九○五年)。一個不曾經在中國政權統治下生活過的年輕小伙子,卻在青少年時代懷著強烈的「中華民族主義」意識。當然那是受乃父的影響,也是華人社會的文化浸漬力使然。

因此,張月澄在年少時代就遠赴香港,繼而進入「祖國」的廣州去讀書。一九二七年在廣州與張深切、林文騰、郭德金等四人組織「廣東臺灣革命青年團」,並出版《臺灣先鋒》,鼓吹中國革命「勿忘臺灣」。他們希望藉由中國革命成功來解救臺灣人民脫離日本統治,「救祖國!救臺灣!」。這本《「勿忘臺灣」落花夢》就是他「回歸祖國」從事抗日運動的經驗記錄與心路歷程的寫照。

根據日本學者若林正丈的《臺灣抗日運動史研究》,將臺灣抗日團體依臺灣統獨及認同問題來做分類,分為四種,分別是「祖國派」(主張革命、統一)、「待機派」(主張改良、統一)、「臺灣革命派」(革命、分離),以及「一島改良主義」(改良、分離)。張月澄的「廣東臺灣革命青年團」被歸類為「祖國派」。祖國派的主張就是:為了從日本統治中得到解放,與其直接跟日本戰鬥,不如回大陸去為祖國的建設效力,俾祖國早日強盛起來,臺人的解救才有希望,因此要利用從日本的大學所學到的近代知識參與祖國建設。所以張月澄天真地「想一生抱著為『正義』為我們中華民族奮鬥」,「希望祖國的有志者積極出來替我們臺灣的民眾出力,援助我們臺灣的解放運動」。

回到「祖國」而開始有了中國經驗的張月澄,顯然「身在此山中,雲深不知處」,就像莎士比亞對於愛情的形容「當你愛他,你就看不清他,因為愛情是盲目的」。張月澄沒有看清中國政治文化的本質,仍滿腔期待,充滿着孺慕之思。他甚至為了奔走「祖國」的革命事業而在上海遭日警逮捕下獄兩年。

二次大戰結束,臺灣「回歸祖國懷抱」,張月澄也回到臺灣懷抱。但是沒想到,在「祖國」來臨的一年四個月裡,臺灣面臨的局面卻是:政風腐敗、特權橫行、經濟壟斷、生產大降、米糧短缺、物價暴漲、失業激增、軍紀敗壞、盜賊猖獗、治安惡化……。終於在一九四七年爆發「二二八」事件!張月澄與一般臺灣菁英一樣,遭受國民黨逮捕。張月澄之子張超英回憶說:

「大約過了一個禮拜左右,就開始抓人。打聽起來,抓得相當有系統。我們陸陸續續聽到誰家的誰「沒有」了,好像禍真的會從天降,而且遮天蓋地,幾乎沒有一個臺籍菁英要人能夠幸免,最後我的父親也被抓走了。」(見張超英,《宮前町九十番地》)

張月澄幸虧有較好的人際關係(也或許是金錢疏通有方),他最後幸免於難。然而二二八事件死裡逃生之後,張月澄的「祖國夢」破滅了!對臺灣回歸祖國的熱情一天天冷卻。(張超英,《宮前町九十番地》,頁九八)

和張月澄同樣回到「祖國」從事抗日運動的張深切,在二二八事件時也差一點被捕,他逃亡躲藏在南投中寮山數月,也從此沈默不語,祖國的夢日漸遠去,擲筆不再著作。和張深切一樣,當張月澄發覺同時代的臺灣知識菁英朋友一一蒙難,消失無蹤時,他對生命的熱誠消褪殆盡,他的餘生從此在孤獨的書房度過,不再與外界接觸,也不與家人多說一句話,過著自我封閉的日子。

「祖國」夢碎後的張月澄,留下這部最具「祖國夢」的著作《「勿忘臺灣」落花夢》,是否還有其價值?張月澄老先生的兒媳婦千鶴女士決定再版《「勿忘臺灣」落花夢》的同時,擔心此書的再版是否會讓月澄老先生這段歷史顯得尷尬又無奈?尤其她更擔心這本充滿着中國幻夢的記錄,是否會成為中國對臺統戰的材料?因此千鶴女士囑我寫序加以補充說明解釋,我欣然接受。

從當今臺灣人追求獨立自主的立場來看,張月澄當年替中國賣命的努力,也許與我們背道而馳,但是他們的奮鬥與精神,仍應受到肯定。讀歷史要有能力理解一個時代的侷限性,要能有「同情的理解」(sympathetic understanding),要能分辨「方法論」與「目的論」的不同。方法可以因時空的轉變而不同,目的才能顯示其恆久的精神、本質與意義。張月澄、張深切等人當年回到他們心目中的「祖國」奮鬥,其目的是在反抗殖民統治、爭自由、爭平等。他們以「中華民族」的論述來對抗日本,是屬於他們抗日的「方法論」,而不是「目的論」。追求「自由、平等、公義」才是他們的目的,亦即他們的精神所在。「目的論」的價值絕對高過「方法論」,因為方法論是有時空性的,目的論則具永恆價值。有了這樣的認識之後,才能解釋為何在日本人走後,許多當年張月澄、蔣渭水的臺灣民眾黨的舊同志還會繼續反抗來自「中華祖國」的政權,或是遭受「中華祖國」政權的迫害。誠如審判楊逵的一位軍法官所說的「你們會反抗日本,也就會反抗國民黨」。

所以張月澄當年的方法也許不一定適合我們今天的時空,但是他們努力奮鬥的精神,則仍是我們肯定的指標。尤其當他們期待中國、寄情中國,最後卻遭中國所棄,這段祖國夢碎的歷史,更足資我們今天警惕!臺灣要邁向民主、自由、公義、平等之境,透過中國不能竟其功,反而幻滅,千百個張月澄等知識菁英的遭遇,已經給了我們這樣的教訓。

在重新閱讀本書之後,我仿佛聽到晚年沈默不語的張月澄開口了,他激動地吶喊:先在自己腳踏實地的土地上,建立民主自由的國度,這才是真正的祖國。有了民主自主的臺灣,也許才能給那個遠去、幻滅的「祖國」一個典範。

於國立臺北教育大學臺灣文化研究所

名人推薦:張超英談父親

記憶中,祖母常常深深嘆息,以臺灣話形容父親:「四十幾歲,就按呢去了!」

「去了」?事實上,父親的身體依然健康,只是父親的心、父親的靈魂、精神和熱情,已被摧殘殆盡,被趕去另一個不存在的世界。

一直到父親去世,父親過了三十多年自我封閉的日子。他把自己關在中山北路的老宅裡,足不出戶,不見任何一位朋友。嚴格說,父親也不與家人往來。我們祖孫三代住在同一座大宅,但父親把自己再關進大宅裡的書房。吃飯時,偶而會出現,但永遠面無表情。我的長女出生,呱呱墜地的聲音也未能敲開父親...

章節試閱

張超英談父親

記憶中,祖母常常深深嘆息,以臺灣話形容父親:「四十幾歲,就按呢去了!」

「去了」?事實上,父親的身體依然健康,只是父親的心、父親的靈魂、精神和熱情,已被摧殘殆盡,被趕去另一個不存在的世界。一直到父親去世,父親過了三十多年自我封閉的日子。他把自己關在中山北路的老宅裡,足不出戶,不見任何一位朋友。嚴格說,父親也不與家人往來。我們祖孫三代住在同一座大宅,但父親把自己再關進大宅裡的書房。吃飯時,偶而會出現,但永遠面無表情。我的長女出生,呱呱墜地的聲音也未能敲開父親的心門;他既沒有對我說半句恭喜的話,臉上也看不出一絲笑容,連摸一下小孫女都沒有。

一九四七年以前,父親不是這樣的人。不僅不同,而且是全然不同的另一個人。

父親的革命同志張深切在其著作《里程碑》中如此形容父親:「我們同志中最活躍的,可以說是張月澄,他多才多藝,而且比我們有錢,所以富有活動力。他是臺北人,先在嶺南大學讀書,後來轉入中山大學法科政治系,能說一口流利的廣東話和英語,面容有點似托洛茨基,如果除掉了少爺脾氣,便是一個好革命家。」

張深切是名作家王詩琅筆下的「革命家,也是思想家、哲學家」又是「劇作家、導演」,張深切對父親的描寫,可以相信是既真實又懇切。

一九○五年,父親生在富裕而人丁單純的家庭。祖父張聰明開採煤礦致富,膝下僅父親一子,極盡培育之能事。父親也不負祖父期待,小學唸完四年級,祖父即送他到日本京都,由當時唸醫學院的杜聰明先生代為照顧、引導。畢業後,以優越的成績考上臺北一中(今建國中學) ,是清一色日本權貴子弟的中學。

在中學,父親因受日本學生歧視性的欺侮,對臺灣人的二等公民處境很是憤慨,萌生壯志,輟學轉往香港英屬拔萃書院就讀,勤學中英文,立志要讓臺灣人有朝一日脫離日本統治,昂首做一等公民。這個魂繫救臺灣的心志,貫串他的前半生。而以他當時的認知,他認為能救臺灣的,只有「祖國」中國。所以,二十歲那一年,他毅然前往中國,先是進廣州私立嶺南大學,後又轉入中山大學政治系就讀,並在廣州參與黃埔師生的革命行列,寄望中國革命成功,進而回頭來救臺灣。

父親在他的回憶冊《「勿忘臺灣」落花夢》裡,曾多次提及,他和同志們手無寸鐵,又發現中國自顧不暇,完全忘記臺灣還深受著帝國主義的蹂躪,於是把革命工作鎖定在宣傳臺灣的問題上,做他所謂「文章報國」的事業。

於人,父親以他與生俱來的廣交能力,結交國民黨黨政要人戴季陶、甘乃光、廖仲愷的子女廖承志和廖夢醒,以及革命詩人郭沫若、知名作家魯迅,喚起他們注意臺灣人所受的苦難。父親翻譯的《國際勞働問題》一書,還請魯迅寫序,序文〈寫在《勞動問題》之前〉編入魯迅的《而已集》。

於文字,父親寫成兩萬字的《勿忘臺灣》小冊子印發,也在《廣州民國日報》連續發表「臺灣痛史」。

於金錢,父親出資刊行《臺灣先鋒》雜誌,對同志們也多有援助。

於組織,父親糾合同志組成「臺灣革命青年團」,繼之以此組織名義,散發傳單,將六月十七日日本在臺灣始政的這一天,改為「臺灣恥辱紀念日」。

我在書上目睹的年輕父親,渾身幹勁,充滿革命救臺灣的熱情,他暗自抱著「事若不成死不還」的信念,也知道從事反總督府的運動,若被緝捕,免不了要判刑入獄,但父親說,如果坐牢,「也是自己甘心情願的」!

父親與同志林文騰、張深切、郭德金等多人於一九二七年果真被捕,遭監禁一年多,史稱「廣東臺灣革命青年團事件」。隔年父親被判有期徒刑兩年,緩刑五年,禁止出境。而在島內,則又被列為「要視察人」,意謂行動不得自由,既要事前報准,又有日本特務警察全天候跟監。

禁足令一結束,父親形容自己「歸心似箭」,立刻再到中國,轉入上海暨南大學外交領事系就讀。不久遭逢一二八上海事變,其時家姐超雄甫出生,父親即攜帶家眷避去東京,並蒙特准進入東京帝大研究院,在東京帝大鼎鼎有名的神川彥松教授研究室當博士研究生,前後三年,寫成三十五萬字的日文巨著《國民政府の外交及外交行政》。這本書卻也為父親招來一紙發行禁令和警視廳不時的監視與搜查。

父親是獨生子,結業後,祖父很自然嚴禁父親再涉入政治,命令他專心做生意。父親離開東京帝大後,往返臺、中、日三地,確也幫祖父做生意,而且專營日本大財閥三井株式會社在上海的煤炭買賣,賺很多錢。但父親同時還在為臺灣和祖國默默效力。驕傲的是,反對總督府運動史上著名的「鴉片事件」,一般熟知是蔣渭水醫師(他亦是我父母的證婚人)的傑作,把臺灣總督府企圖在中部種植鴉片的消息訴諸國際,遏止了總督府惡毒的如意算盤計畫;這個事件,父親是居幕後獻策及作業的人。父親在本書對拍電報給國際聯盟及籲請國聯派員來臺視察等過程,有第一手的詳細記載。

另外,父親也以一圓日幣象徵性的租金,把我們在宮前町九十番地(即現今臺北中山北路二段一一四至一一八號)的家供做中國駐臺總領事館。父親說:「我想這日本帝國主義下的臺灣,我的住宅屋頂可以掛著『青天白日滿地紅』的光輝的『祖國』國旗,能可翻揚於臺灣唯一的空中,算也是值得一種的欣幸。」

抱著這樣純真赤情的父親,把臺灣的遠景和希望寄付給中國的父親,一九四七年的二二八事件卻像一把血腥大刀,砍向他的靈魂。父親如一枚炙熱燃燒的火球,驟然墜入冰河,從此沉寂在酷寒的大海。

二二八發生當時,父親因臺灣長官公署工礦處長包可永是他在東京當研究生時的舊識,而出任公營工礦公司轄下紡織分公司的協理。父親精通中、日、英語及臺灣、廣東、上海話,又嫻熟公司經營,使得總經理幾乎成了名譽職。

父親家境富裕,又深受日本教育,痛惡貪汙,但從「祖國」派來的人要貪,父親便成了他們的擋路人。二二八爆發後,公司內有二十一人聯名密告,指父親唆使臺灣人衝進公司打中國來的職員(工礦公司紡織分公司舊址在現今重慶南路的金石堂書店)。過不了多久,父親突然被特務抓走,關在警總情報處(即日本時代的東本願寺地窖,今天的西門町獅子林廣場)。事有湊巧,保密局臺灣站站長胡寶三的弟弟胡品三,時為警總少校,常來我家走動,意在追求我祖母的養女。那一天,他剛由東本願寺出來,撞見父親被蒙住雙眼綁去,很驚訝說:「張先生,您怎麼也在這裡?」於是趕緊奔告祖父。

許多菁英在二二八之後被綁走,一部分的人救不了,根本問題是不知道被誰綁去,綁去哪裡。父親所幸有胡品三告知,祖父才開始營救父親。據家人事後說,只有錢也救不了,完全是靠很高層的關係才救出父親;靠的不是祖父在臺灣人圈子裡的關係,這個圈子已經自身難保。據說靠包可永和陳儀的關係,後來陳儀下條子要放人,但承辦人不放,一口咬定有二十一人聯名,不可能錯抓。解嚴後,經友人在警備總司令部,查得父親的罪名是「叛亂嫌疑」,應處死刑。最後還是由參謀長柯遠芬親自去帶父親出來。

前中研院副院長張光直也曾受誣關在東本願寺過,張副院長形容那裡是「一個只有『人間地獄』可以描寫的地方」。父親自那個人間地獄出來以後,就不再多講話了。我記得他被放回來的那一天,滿臉鬍鬚,形容沮喪,匆匆吃完飯就進房休息。此後,不斷有悲慘的消息傳進家裡來,許許多多父親的親朋近友不是失蹤,就是被抓。一位家姐超雄的同學,家住迪化街,也來告訴我們,她親眼目睹四十一部卡車行經延平北路,車上疊滿屍體,雙腳朝外,簡直就是古代遊街示眾的搞法。從那以後,父親愈來愈鬱悶,愈來愈封閉自己,直到晚年。他的眼神永遠看見人又似沒見著人一般。他既是活的死人,也是死的活人。

我這樣寫著父親,心底無限割痛。也深有感慨,世人所知父親事蹟無多。父親在終戰當年十月從上海返臺,臺灣局勢仍不穩定,家裡決定父親先避居北投別墅,他便在那裡動筆寫這本書。那時我已是初中生,常常騎腳踏車經圓山明治橋(現中山橋位置,原橋已拆除)去北投探望父親,一個禮拜兩、三次,對父親執筆伏案的情景仍歷歷在目。父親親筆記錄自己波瀾壯闊的半生,書稿在一九四七年五月完成,八月出版,但不久書又因故收回煙滅。

今天能由我的好友張寬敏醫師提供珍藏的舊本,重新製版再刊發行,除了讓父親半生念茲在茲救臺灣的愛國精神,不至灰滅,且身為人子,可以減輕些許遺憾之外,也渴望這本書能夠啟發後來者,所謂的中國「祖國」是一場惡夢,呼籲中國「勿忘臺灣」更是一場「落花夢」。臺灣人只有緊靠自己,團結一致,赤誠護衛臺灣,才能建設臺灣為永遠美好的家園。(本文於二○○四年完成)

推薦序

張秀哲書寫本書的心境 張炎憲

讀完《「勿忘臺灣」落花夢》之後,對千鶴女士要再版先生父親張秀哲舊作,為歷史留下紀錄的決心,深感佩服之外,更對臺灣前輩在外來政權統治下,為了追求臺灣人的未來與福祉所做的努力,感觸極多。

張秀哲,本名為張月澄,一九○五年出生,是張家獨子。父親張聰明是礦業鉅子。礦場主要在臺北景美一帶,有「永豐」、「朝日」、「德豐」三處礦區,在宮前町九十到九十三番地擁有一座兩層樓的洋樓(現今中山北路錦州街與民權西路之間區域)。所以張超英(秀哲之子)的口述自傳才會以《宮前町九十番地》之名出版。張秀哲與張超英兩人志不在經商,轉而投入抗日運動和外交活動。展現出臺灣人知識份子的風骨。要瞭解張家,需要從張家三代的歷史入手,因此張秀哲與其子張超英的作品都要一起閱讀,才能知道在時代變局中,張家人的抱負與作為,而張家三代的改變其實是一百多年來臺灣社會的縮影,反映出臺灣人追求的轉折。

《「勿忘臺灣」落花夢》是張秀哲自傳性的作品。全書分成三部分,首先書寫自己對日本統治的不滿,認為日本是帝國主義者,處處剝削臺灣人,為了要脫離日本的殖民統治,他嚮往中國的革命,因此在一九二五年從香港前往中國革命策源地廣州,進入嶺南、中山大學就讀,認識了廖仲愷的兒子廖承志與女兒廖夢醒,並加入中國國民黨做為祕密黨員。後又認識在黃埔軍官學校就讀的臺灣人林文騰,組織「廣東臺灣學生聯合會」,後改名為「臺灣革命青年團」,從事臺灣解放的工作,主要幹部有林文騰、張深切、郭德金和張秀哲等。為了讓中國瞭解臺灣的現狀,張秀哲撰寫《勿忘臺灣》,呼籲中國不要忘記臺灣,希望中國能夠幫助臺灣的解放運動。同時,又發行「臺灣革命青年團」的機關刊物《臺灣先鋒》雜誌,並發表「臺灣革命青年團為國際勞働節告中國同胞宣言」、「臺灣革命青年團為國恥紀念日宣言」、和「臺灣恥辱日告中國民眾書」等。這時期的張秀哲充滿革命者的熱情,一方面批判日本,一方面則與中國國民黨戴季陶、施存統等人來往,希望獲得中國的援助。但當時的中國國民黨力量薄弱,無法實質幫助,只能在精神上支援而已。

其次,張秀哲在書中描述在廣州受到日本密探的跟監之後,離開廣州,避難上海,反而被中國警察逮捕,移送日本領事館,而被遣送返臺。

抵達基隆港之後,即被送到警察北署對面的「銃器倉庫」(一九二七年七月二十六日),經過三、四次訊問之後,送往「臺北刑務所」。至一九二八年十二月十三日,臺北地方法院才判決「臺灣革命青年團事件」,張秀哲被判二年刑期,緩刑五年,林文騰則是四年、張深切三年、郭德金三年。

出獄之後,張秀哲仍然不避嫌與蔣渭水見面,商量臺灣總督府欲開放鴉片許可專賣的對策,更幫蔣代擬英文密電國際聯盟,要求派代表來臺調查。國聯派人來臺調查時,他將蔣渭水的陳情書譯成英文轉交。此舉雖然引起日本政府的憤怒,但也促成「更生院」的設置,鴉片吸食者終於愈來愈少而致絕跡。

最後,張秀哲描述一九三一年再去上海,進入國立暨南大學就讀,但不久發生一二八事變,乃避難東京,擔任東京帝國大學法學研究室研究員,專攻國際法與外交史,利用檔案資料撰寫《國民政府の外交及外交行政》,在一九三五年由東京巖松堂出版,後又編《國民政府重要外交年表》。這兩本書是他的研究成果,希望藉此表達他對中國的熱愛與關心。

旅居東京期間,張秀哲曾設宴歡送中國駐日海軍武官楊少將,也曾將臺北中山北路的洋樓住宅提供給中國駐臺總領事館做為辦公室之用,因為他希望藉此能在屋頂掛上「青天白日滿地紅」的中國國旗。

這本書共分成三十個小節。一至二十九節都在敘述中國對日抗戰前的往事,但第三十小節卻突然提到戰後中華民國接收臺灣後他對時局的主張。他認為近代民主國家是要為民生留著兩條路:一是生存之路,闢開民生;一是活躍之途,賦與民權。如果政府能夠照這樣做,則會與民眾站在一起,合作建設我們的新臺灣。他沒有明確述說中華民國政府接收臺灣的實況,卻暗喻他對近代國家的觀點。

這本書於一九四七年五月二十四日完稿,距離二二八張秀哲被捕獲釋不久,他遭逢二二八巨變,心靈受到極大創傷,心情跌入谷底,怎可能提筆回顧往事,所以這本書應該在二二八之前即已寫成,第三十節則是在出版前增加的,仍然期待臺灣在賢明領袖蔣主席與新省長領導下,能夠建設成為新臺灣。但張超英在《宮前町九十番地》有這樣的記載:「二二八事件後,父親被抓進東本願寺,據父親說,很多人被逮捕,只有他和基隆煤礦世家的顏滄海被釋放而已。從此他的夢、他的希望,完全的破滅。他對臺灣回歸祖國的熱情一天天冷卻。當他發覺同時代的知識菁英朋友消失無踪時,他也對生命的熱誠意志消退殆盡,他的餘生從此在孤獨的書房度過,不再與外界接觸,也不與家人多說一句話,過著自我封閉的日子。」

從張超英的記載,我們進一步瞭解到張秀哲在二二八後的心境,不再談「祖國」之情,卻滿懷失望與絕望,從此祖國夢碎,而將自己封閉起來。所以他出版這本書時,採用昔日熱血奔騰時所寫的「勿忘臺灣」的名稱,卻加上「落花夢」三個字,表明過去像一場落花夢,一場絕望的夢。因此,閱讀這本書需要從大時代的巨視角度去觀察,更要從他的生命史去瞭解,才能貼近他書寫本書的深意。

前國史館館長

國立臺北教育大學臺灣文化研究所兼任教授

書摘

緒言

我寫了這篇關於臺灣民眾的解放運動,以及落花夢似的追懷漫談是有兩個意思。

一、要介紹給和我們臺灣民眾離開了五十年的祖國同胞,知道過去臥薪嘗膽的我們臺灣民眾,雖然淪陷了半世紀,身處逆境殆及一生,而且在日本帝國主義者鐵蹄蹂躪之下,受了他們的總包圍,且被困在一個天涯的孤島,把臺胞一切的民生民權征服了,壓迫摧殘搾取無所不至。在這悠久苦悶的歷史過程中,既往自二十年前,在本省島內,也有一班丹心傾向青天白日旗的臺灣革命青年同志,抱了絕大的誓死決心,不遠千里跑回祖國,到革命的策源地廣州去!甘心獻身為祖國去參加種種的愛國工作,並在海外努力從事臺灣民族的解放運動,首先勇敢在祖國開始高唱著「收回臺灣」的口號,而演成了一篇落花夢般的革命史實。

終戰!和平!的原子炸彈雷擊一聲!果然我們的「收回臺灣」幸得實現了。在這裡寫了若干的閑話漫談,却也覺得有多少的意思,值得留作我們紀念的。

這篇是當時我們從事臺灣解放工作的同志,在廣州向祖國民眾開始宣傳工作的,關於臺灣解放運動的一頁史實速寫,同時也是我們幾位同志,受了日本帝國主義者的壓迫!通緝!逮捕!投獄的敘述!就是鐵蹄下的蒙難同志的經過並是筆者在過去有關的落花夢般的追懷漫談!

二、回顧我們在這過去半世紀中,我們島內的先烈與同志,不惜犧牲再接再厲,無論在臺灣或海外,在心理上實際上,常常有機會都是想著要向帝國主義者做間接直接的攻擊和抗爭。我們都是立腳在中國民族的立場,拚命力求我們臺灣民眾的自由解放。在這民族的奮鬪史上,臺胞所組織的鬪爭機關與做出實際解放民眾的工作實在不少。我們知道過去在本省有很多革命先烈的遺跡,而近代的我們,尚有臺灣的議會運動,臺灣文化協會,農民組合,臺灣民眾黨,臺灣自治聯盟等,都是過去從事解放臺灣民眾的鬪爭歷史。在海外也有很多的同志,去參加革命的北伐軍及抗戰苦幹的地下工作。數十年來於茲,各人都各受了不少的苦楚煩勞!遠離故鄉!惜別雙親!拋棄妻子!種種在精神上物質上都是受了筆墨所難形容的絕大犧牲。

我們要認識,我們自己的國族是具有深淵的文化與史實的東亞民族,是處在世界中的人類占了最大多數的一群!愛和平!重情義!講天理的典型民族。

近代的我們,要是反省自己民族的個性與特質,在過去歷史轉變的過程中,雖然是值得我們自己需要清算與嚴肅的批判,但是我們的民族本質和先天的良心與國族觀念的理智,尚且都是永遠抱著始終能得擁護「道義」與「正氣」的人生觀。我們中國人最歡喜談及「天理」「義俠」「公道」「良心」!這幾句話,就是可以表明我們中華民族的精華,具有愛好道義典型的人生觀!也可以說我們是要希求站在「大家都是一家人!」的和平世界觀。

我們大家應該都要抱著這種的理念,始可來談起我們國家的政治,建設我們的經濟,擁護我們的文化!這是內外的同胞應有的認識與覺悟。希望祖國的同志對我們臺灣的同胞,每人都要切實立腳,抱了這種的觀察與理念,來看顧我們的一切。就要眾志一心努力復興建設,而完成了「大家都是一家人」的自由!平等!理想的新臺灣。

可是關於我們這種民族解放運動,過去鬪爭的史實和志士的犧牲,那可歌可泣血的紀錄,在已往數十年來,是不能在臺灣自由公開赤裸裸地寫出來!況且先前在帝國主義者蠻行統治的時代,極端壓制之下,都是沒有機會公開發表的,而同志們都星散了,也沒人肯用功寫出來的。

筆者即先簡略漫談一篇,追舊故懷!以後希望本省各方面的同志,努力多寫些點關於過去我們臺灣民族解放運動的史實、情報、祕話、傳記、漫談,俾使我們祖國的內外同胞及本省的一般青年抱有新的認識和評價,也可以證明淪亡了五十年來的我們臺灣民族的正氣,是浩然長存的!熱誠的民族血氣奔流,都是永遠潛在我們的胸裡澎湃著的。

我們六百萬的臺胞血族,能得今日天佑的光復歸還祖國的懷抱,第一這是要對我們偉大的 孫總理遺教,以及賢明決心主張繼續抗戰到底的 蔣主席,表示深甚的感激萬分!

對於處境在炮火爆炸九死一生的重慶同志們,能得在這過去八年來,勇往邁進再接再厲的抗爭,遂而助成今日光榮勝利的局面,且得實現不流血的「收回臺灣」成功!這也是最值得我們銘感有餘的!

舉國抗戰孤軍奮鬪八年,得了這樣光榮勝利的結果,代替臺胞肅清了霸道的異民族統治,遣送他們日本帝國主義者的群眾,乾乾淨淨的總退却(全部撤退回去),使其全部立刻離開了這臺灣島去,給我們個個的臺胞,免除過去二重人格的生活痛苦,歡喜放心,虛心坦懷,能得站在復興中華民族的共同戰線,立腳大地向著青天白日旗,努力創造新中華,建設新臺灣的光明之路驀進去!

這是刻下臺胞感著最光榮的欣幸!

二十四、密電「國聯」廢阿片

「山可移性難改」這是真話。我被日政府釋放未幾,記得一九三○年的正月一日,臺灣民眾黨的老首蔣渭水先生,那天坐了一部黃色出租汽車到宮前町的寒舍來看我,並不是專誠來道喜的。他想來與我相量(商量)一件事,他說:「張君!最近可惡的臺灣總督府又想再要開放許可鴉片賣給我們臺灣的同胞,公然許可申請吸煙者任意吸用了。這種帝國主義者的毒計!無非是政府要公開毒殺我們臺灣的同胞?你想有什麼辦法呢?」我想一下,便對蔣先生提議說:

「我們想一個公開的祕密辦法罷!我看我們馬上設法打一封至急的國際電報到海外日內瓦的國際聯盟去伸訴罷!時間要是下午七點五十五分請由臺北郵便總局設法打去,電文可以由我起草的。」

「因為我料想日人的郵局每日電報的最後時間是以八點為限,推想那管理的局長一定是於時間未到之前老早離開了,而且打電報的管理人必定沒有政治意識,電波若拍發出去了,勝利是歸我們的。經由政府的機關拍出去的電文,假使有責任是應由他們長官負責,他們既然不會犯法,我們當然也應該是無罪的。」

可幹!可幹!我們在樓上談了很久都贊成了後,我也就代為草了一張英文的密電大意如左:

[密電國際聯盟電文內容]

「日本政府將要對我們臺灣的民眾再想重新許可施行增量吸飲鴉片制度,即請貴國際聯盟設法力阻斯種非文明的政策為荷!四百萬民眾的代表!臺灣民眾黨。」

果然是晚七點五十五分的電報給我們打出成功了,我們是用「至急電兼配達證明」打去的。翌日國聯又覆電通知我們已經接收電文了。我們獲得這種的響應,同時也就對全島的民眾黨支部開始打電訓令去,是喚起臺灣島內的大眾起來聯合公然反對日本政府的鴉片政策。

這個國際的電文經過了第二天臺灣政府的當局才發現了這件事。於是他們反悔莫及了,其實這是日本電信監督官的失敗。

記得當時日政府的機關報《臺灣日日新報》,受了政府的密令就開始揭載了謬論來攻擊,集中了他們的舌鋒就其對蔣同志更加以人身攻擊的語調來亂評痛罵,說什麼我們拍了偽電文代表四百萬的臺灣民眾,甚至罵及他的個人家庭事情。我們報上看了其內容感覺未免欺負人太過,「借私濟公」式的罵法未免屬於卑怯些點,在我們的機關報《臺灣民報》上,謝同志南光就草了一篇論文與他們臺日報宣戰了。我們主張這樣說:「如是你們對這個反對政府擬欲公開增加准許臺灣的民眾吸食阿片問題是對的,請你們即時在臺北市召集民眾舉行開了一個省民的大會,彼此雙方敢然出來開了大講演會,試試看民眾會支持你們或是我們呢?」

你們受了政府的暗示就敢然無理出來利用報紙罵我們,未免過於小孩子氣了!

他們臺日報看我們全島民眾痛罵攻擊得厲害,並以民眾的輿論集中起來,幾乎成了一個全島智識階級的總攻擊形勢,也就沉默無言了。

一方面我又接著國聯要派三位代表經由印度來臺灣的消息,即與蔣同志商量又再拍了一張密電式的英文電報到在印度洋航海中的國聯代表所坐的輪船表示歡迎他們一行。略文如下:

「歡迎諸位來臺並懇設法準備相當時間與我們懇談,四百萬的代表臺灣民眾黨」

這張電文也是由我起草交蔣同志拍去,同樣也是採用前例的「七點五十五分」的特殊時間,在臺北電信局於電文檢查官早退回去前後的瞬間又拍得去的。這次亦是天佑給我們的成功,電文亦確實到達了國聯代表們的船中裡,沒有幾天他們就到臺灣了。

代表團到臺北那一天,未幾蔣同志又被臺北州刑事課叫去查訊且受脅迫說:

「你們在《臺灣民報》上公然說什麼要與這次由國際聯盟派來的代表團面談,究竟你們根據什麼可以這樣做的呢?」

日警當天本來想要拘留蔣同志在警察署過幾夜的。後來因為蔣同志用意周到,身邊拿出由代表團送來的一張英文的信件,示見於彼作證並說,「這張信是由國聯的調查團代表送來,招請我們去談話,這並沒有違反法律,而且國聯的代表是具有外交官的特權,言論行動的自由,這是國際法例的慣行,我們那裡有權可以干涉拒絕他們的呢?」

幸而蔣同志說得巧妙,結果平安無事通過,被釋放回來了。

這是蔣同志回來告訴我的。

國聯調查團的寓所是在臺北車站的前面,臺北鐵道HOTEL,這是日政府指定的招待所。當然日人照例對外賓的禮儀是應有盡有,用意周到的,其實就暗中另準備了一個祕密室,在鄰邊的房間,想盜聽他們會話的祕密內容。

這個消息後來由一位留法回臺的才子黃君(Peter Wong)聯鑣,獲了這消息來告訴我才知道的。因為他當時常與臺北外人(日文,意指外國人)的朋友,花天酒地來往於這鐵道飯店。

這個祕密室是用了無線電的擴大聲音器,用電線連接了鄰室的爐邊,裝置了一套美麗的安樂椅,椅中裝置了巧妙的收電網,轉接到鄰室的收音機去盜聽的。這是那時黃君由鐵道飯店的本省人聽來可靠的消息,當時日人嚴重管制之下,至今他們却也不敢啟口宣佈出來的。

在這我要紀念謝謝黃君!他是一位風流的才子,英法文俱極精通,且係北部的一個代表的美男子,常都與外人密切來往。有一天他對我說:「日政府的特高課常常來誘惑我,說什麼要叫我去當地美國領事館做翻譯官,又什麼另要給我的若干車馬費。如是我肯做馬上就要周旋設法叫我去,但我却於心不願的!」

我對他說:「呀!黃君!你是中國民族之一份子,我們老實說都是漢族的子孫!你與我是可說臺灣的代表的智識階級之一,我們不能直接貢獻了祖國,並且困難從速跑回祖國去做事,這已經感到無限的悲哀,也可說我們在心理上,對我們的祖國負了一種心理上的一筆大債。無論如何,凡可以增強他們日本帝國主義者有利的條件的事情,我們都不應該接近,必須婉曲拒絕為妙的。」

他本來心已不願,自從聽了我的話更決心而蹴之不顧,這位才子,留學歐美多年,學問亦相當,祖國難回去,又不願做了日人御用的官吏,且在民族的觀念上抱了不少的決心,拒絕一切日人的利誘,誓不斗米折腰的他,在臺遂而終於無揚武耀威之地,日夜悶悶不樂醉死夢生,繼而抗戰軍興以後,聞他因為生做臺灣人的運命之故,又再被日人強制徵用而受令赴南洋,光復和平前後却聞他已仙逝於該地。一天有一位他的知友,在南洋的某佛堂發現了記著他的名字的遺骨一具,遂因同鄉友好之誼,盛意代為搬運到這光復之故鄉來了。

呵!臺人如此抱了愛國赤心,雖因歷史的運命一時屈從在帝國主義者的法綱嚴律管束之下,雖是終身抱以一心一德想愛著我們的民族,念著我們的祖國,在臺雖無揚武之地,心願靜俟祖國的復興,一生終於悶悶不樂,過日如年,並且拒絕外人一切的利誘,遂而橫死於無情的海外者,豈只此一人焉?我們可怪者,這就是帝國主義者賞賜我們民族的一幕無限的悲劇!

國聯的代表團到了臺北以後,即派一位差使送了一封密信給蔣同志,蔣君即時拿來與我商量會談研究對策,我們協議了,一面請其託臺灣民報社方面的同志準備一封訴願書,痛擊關於臺灣過去日本政府採用的鴉片政策、數字、統計,應有盡有,在我們能獲得的材料與情報都詳述在這裡面。

我雖被日政府因所謂「廣東臺灣革命青年團」的事件釋放未幾,但是心中不願死心,總想一生抱著為「正義」為我們中華民族而奮鬪,蔣同志交了一篇原稿給我,即星夜從事翻譯做英文,因要提交國際聯盟為陳情的關係,稍覺得需要慎重些點並且要守祕密,當時我有一個常常可以談心的良友僑居臺北的英國W. EZRA氏,日常與我友好交遊,他是在臺北高等商業與商工學校當英文的教授,我乃將要提交國聯的陳情書,示見於彼,並請他樂助校對一下,他馬上就答應效勞。

怕了日政府的干涉,這篇陳情書內容不時不敢公開,英文的打字即由我再託一位可靠的安土女士通宵一夜打成送交蔣君。

蔣同志立刻打電到臺中懇請林獻堂先生到臺北來與聯盟的調查團代表面晤。經二三日照約,林先生偕其曾遊歐洲的長公子回來了。

蔡培火先生那時也來臺北,在蔣公館與我們面會,蔡先生却好意對我說。

「張君!你被政府釋放未幾,我看請你不要露面出去為妙!」我與蔣同志商量結果,因我當時尚在受日政府宣告五年間的執行猶餘(日文做「執行猶予」,意指緩刑)的期間中,在此期內假使若再對臺灣的政治運動,表面公然染了若干的色彩行動,遂會被帝國主義者注意,觸了他們的氣,那就再必要受他們舊題重提,追究留難,想一想不若知進退為英雄,決心表面不出去為上策罷。

於是林獻堂先生一行帶了蔣同志等去訪問鐵道飯店的代表團,拒絕了日人其他一切的新聞記者的立會(日文,出席、與會之意)參加懇談良久。代表團那就準備了會談的紀錄去報告國聯的本部,以做極東鴉片調查的情報。同時我準備了貳份同文的英文陳情書,一份轉交蔣同志交給國聯的代表,一份另由蔣君祕密懇託當時由祖國回臺的黃朝琴先生,祕密經由上海轉送到日內瓦的國際聯盟本部去伸訴。

國聯方面因受了我們臺灣民眾的拍電伸訴,而且在日內瓦先前也有國際鴉片問題的改革委員會的組織機構,對於印度,極東方面的鴉片問題,在列國代表會議的時代,曾有約束在極東方面不應再可增加吃飲鴉片人數的任務措施。日本政府如果在臺灣,當時再准許實施臺人增吃阿片的方策,當然可謂違反國際協定,忘却了國際間的信義。

我們同志當時展開這個反對阿片運動的著眼點是集中在這裡的。是要利用國際聯盟的聲援與壓力,格殺這個日本政府的鴉片政策。

不久的時期,經了林獻堂先生、蔣同志及全島各地的我們同胞齊心力戰奮鬪的結果,勝利遂歸我們了。日政府看了國聯與民眾輿論的形勢不佳,也就決心放棄他們的圖利財政的鴉片陰謀。聽說總督府當局者大受他們母國中央政府的譴責,叱罵臺灣政府為什麼這種國內的鴉片問題的祕密措施,容易洩涉及海外的國聯去,影響著日本的國際聲譽不少。因此日本外務省也受了國際聯盟當局的質問和責備,這可說是總督府當局歷來的一大失策。因為電文是經由政府機關公開拍去,如果我們要犯法,論責任起來,那末,上至他們的總督大人下至部內的電信局長也非要革職查辦不可的,無可奈何他們很像啞子吃黃蓮的。因是臺灣總督對他們中央政府無從說法的,他們雖登報大罵我們,我們也很與論戰一番,結果我們都沒有機會吃官司。後來臺灣政府當局就局部的改頭換面,不得已增設了一個戒鴉片的機關,「更生院」,這是當時日本政府敷衍國聯過了面子上的一個化身的建置。

這戒鴉片的機關,「更生院」的主持人,是由臺北帝國大學教授杜聰明博士擔任的。杜氏是臺灣出身的首次名學者,就是鴉片問題的唯一專家,往昔在京都留學的時代曾與筆者共住數年。

二二八事變以後這個更生院原址却變做了處理事變關係的憲兵第四團的本部,這也是一個奇怪的因緣。

今天臺灣的密吸鴉片人員,能得比較國內京滬黑籍人數算少,助長不少無形的民族健康,這是我們省民要對九泉地下的蔣先烈表敬最深的默禮。

張超英談父親

記憶中,祖母常常深深嘆息,以臺灣話形容父親:「四十幾歲,就按呢去了!」

「去了」?事實上,父親的身體依然健康,只是父親的心、父親的靈魂、精神和熱情,已被摧殘殆盡,被趕去另一個不存在的世界。一直到父親去世,父親過了三十多年自我封閉的日子。他把自己關在中山北路的老宅裡,足不出戶,不見任何一位朋友。嚴格說,父親也不與家人往來。我們祖孫三代住在同一座大宅,但父親把自己再關進大宅裡的書房。吃飯時,偶而會出現,但永遠面無表情。我的長女出生,呱呱墜地的聲音也未能敲開父親的心門;他既沒有對我說半...

作者序

緒言

我寫了這篇關於臺灣民眾的解放運動,以及落花夢似的追懷漫談是有兩個意思。

一、要介紹給和我們臺灣民眾離開了五十年的祖國同胞,知道過去臥薪嘗膽的我們臺灣民眾,雖然淪陷了半世紀,身處逆境殆及一生,而且在日本帝國主義者鐵蹄蹂躪之下,受了他們的總包圍,且被困在一個天涯的孤島,把臺胞一切的民生民權征服了,壓迫摧殘搾取無所不至。在這悠久苦悶的歷史過程中,既往自二十年前,在本省島內,也有一班丹心傾向青天白日旗的臺灣革命青年同志,抱了絕大的誓死決心,不遠千里跑回祖國,到革命的策源地廣州去!甘心獻身為祖國去參加種種的愛國工作,並在海外努力從事臺灣民族的解放運動,首先勇敢在祖國開始高唱著﹁收回臺灣﹂的口號,而演成了一篇落花夢般的革命史實。

終戰!和平!的原子炸彈雷擊一聲!果然我們的﹁收回臺灣﹂幸得實現了。在這裡寫了若干的閑話漫談,卻也覺得有多少的意思,值得留作我們紀念的。

這篇是當時我們從事臺灣解放工作的同志,在廣州向祖國民眾開始宣傳工作的,關於臺灣解放運動的一頁史實速寫,同時也是我們幾位同志,受了日本帝國主義者的壓迫!通緝!逮捕!投獄的敘述!就是鐵蹄下的蒙難同志的經過並是筆者在過去有關的落花夢般的追懷漫談!

二、回顧我們在這過去半世紀中,我們島內的先烈與同志,不惜犧牲再接再厲,無論在臺灣或海外,在心理上實際上,常常有機會都是想著要向帝國主義者做間接直接的攻擊和抗爭。我們都是立腳在中國民族的立場,拚命力求我們臺灣民眾的自由解放。在這民族的奮鬪史上,臺胞所組織的鬪爭機關與做出實際解放民眾的工作實在不少。我們知道過去在本省有很多革命先烈的遺跡,而近代的我們,尚有臺灣的議會運動,臺灣文化協會,農民組合,臺灣民眾黨,臺灣自治聯盟等,都是過去從事解放臺灣民眾的鬪爭歷史。在海外也有很多的同志,去參加革命的北伐軍及抗戰苦幹的地下工作。數十年來於茲,各人都各受了不少的苦楚煩勞!遠離故鄉!惜別雙親!拋棄妻子!種種在精神上物質上都是受了筆墨所難形容的絕大犧牲。

我們要認識,我們自己的國族是具有深淵的文化與史實的東亞民族,是處在世界中的人類占了最大多數的一群!愛和平!重情義!講天理的典型民族。

近代的我們,要是反省自己民族的個性與特質,在過去歷史轉變的過程中,雖然是值得我們自己需要清算與嚴肅的批判,但是我們的民族本質和先天的良心與國族觀念的理智,尚且都是永遠抱著始終能得擁護「道義」與「正氣」的人生觀。我們中國人最歡喜談及「天理」「義俠」「公道」「良心」!這幾句話,就是可以表明我們中華民族的精華,具有愛好道義典型的人生觀!也可以說我們是要希求站在「大家都是一家人!」的和平世界觀。

我們大家應該都要抱著這種的理念,始可來談起我們國家的政治,建設我們的經濟,擁護我們的文化!這是內外的同胞應有的認識與覺悟。希望祖國的同志對我們臺灣的同胞,每人都要切實立腳,抱了這種的觀察與理念,來看顧我們的一切。就要眾志一心努力復興建設,而完成了「大家都是一家人」的自由!平等!理想的新臺灣。

可是關於我們這種民族解放運動,過去鬪爭的史實和志士的犧牲,那可歌可泣血的紀錄,在以往數十年來,是不能在臺灣自由公開赤裸裸地寫出來!況且先前在帝國主義者蠻行統治的時代,極端壓制之下,都是沒有機會公開發表的,而同志們都星散了,也沒人肯用功寫出來的。

筆者即先簡略漫談一篇,追舊故懷!以後希望本省各方面的同志,努力多寫些點關於過去我們臺灣民族解放運動的史實、情報、祕話、傳記、漫談,俾使我們祖國的內外同胞及本省的一般青年抱有新的認識和評價,也可以證明淪亡了五十年來的我們臺灣民族的正氣,是浩然長存的!熱誠的民族血氣奔流,都是永遠潛在我們的胸裡澎湃著的。

我們六百萬的臺胞血族,能得今日天佑的光復歸還祖國的懷抱,第一這是要對我們偉大的 孫總理遺教,以及賢明決心主張繼續抗戰到底的 蔣主席,表示深甚的感激萬分!

對於處境在炮火爆炸九死一生的重慶同志們,能得在這過去八年來,勇往邁進再接再厲的抗爭,遂而助成今日光榮勝利的局面,且得實現不流血的「收回臺灣」成功!這也是最值得我們銘感有餘的!

舉國抗戰孤軍奮鬪八年,得了這樣光榮勝利的結果,代替臺胞肅清了霸道的異民族統治,遣送他們日本帝國主義者的群眾,乾乾淨淨的總退却(全部撤退回去),使其全部立刻離開了這臺灣島去,給我們個個的臺胞,免除過去二重人格的生活痛苦,歡喜放心,虛心坦懷,能得站在復興中華民族的共同戰線,立腳大地向著青天白日旗,努力創造新中華,建設新臺灣的光明之路驀進去!

這是刻下臺胞感著最光榮的欣幸!

緒言

我寫了這篇關於臺灣民眾的解放運動,以及落花夢似的追懷漫談是有兩個意思。

一、要介紹給和我們臺灣民眾離開了五十年的祖國同胞,知道過去臥薪嘗膽的我們臺灣民眾,雖然淪陷了半世紀,身處逆境殆及一生,而且在日本帝國主義者鐵蹄蹂躪之下,受了他們的總包圍,且被困在一個天涯的孤島,把臺胞一切的民生民權征服了,壓迫摧殘搾取無所不至。在這悠久苦悶的歷史過程中,既往自二十年前,在本省島內,也有一班丹心傾向青天白日旗的臺灣革命青年同志,抱了絕大的誓死決心,不遠千里跑回祖國,到革命的策源地廣州去!甘心獻身...

目錄

寫在出版前 張顏千鶴

張超英談父親

推薦序

張秀哲寫本書的心境 張炎憲

迷惘的歷史 彌足珍貴 李筱峰

「祖國」是一場惡夢 曹長青

緒言

一、怒吼了我們祖國

二、苦惱的民族理念

三、浪跡彷徨滯廣州

四、人同此心懷祖國

五、黃埔軍校歡迎會

六、黨國元老慇懃問

七、志同道合臺灣人

八、臺灣解放的工作

九、臺胞心情長苦悶

十、愴惶避難離廣州

十一、化名搭船赴上海

十二、日本政府逮捕令

十三、曰警密探兇得很

十四、水上警察留置場

十五、押送船中滅證據

十六、輪船汽車忙接送

十七、警署嚇人「大鐵錬」

十八、特高夜半傳審問

十九、檢察有意揑口供

二十、入獄相逢淪落人

二十一、獄中妙得通密信

二十二、臺灣法院審革命

二十三、日本政府投獄書

二十四、密電「國聯」廢阿片

二十五、追懷故舊蔣同志

二十六、楊海軍武官與我

二十七、南船北馬到東都

二十八、文章獻國留千秋

二十九、華美晚報的時代

三十、披瀝襟懷留幾句

附錄一 原書說明與版權頁

附錄二 編輯說明

附錄三 張秀哲年表

索引

寫在出版前 張顏千鶴

張超英談父親

推薦序

張秀哲寫本書的心境 張炎憲

迷惘的歷史 彌足珍貴 李筱峰

「祖國」是一場惡夢 曹長青

緒言

一、怒吼了我們祖國

二、苦惱的民族理念

三、浪跡彷徨滯廣州

四、人同此心懷祖國

五、黃埔軍校歡迎會

六、黨國元老慇懃問

七、志同道合臺灣人

八、臺灣解放的工作

九、臺胞心情長苦悶

十、愴惶避難離廣州

十一、化名搭船赴上海

十二、日本政府逮捕令

十三、曰警密探兇得很

十四、水上警察留置場

十五、押送船中滅證據

十六、輪船汽車忙接送

十七、警署嚇人「大鐵錬」

十八...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。