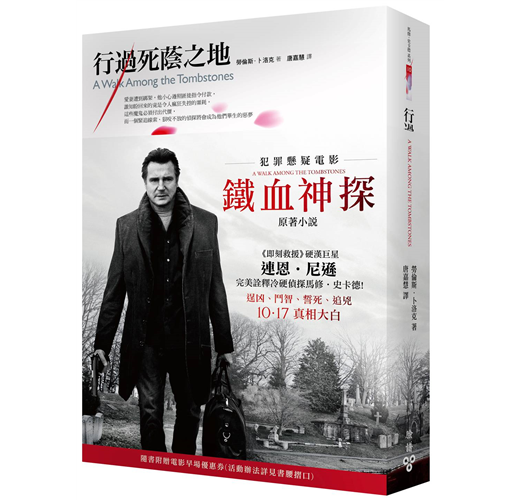

愛妻遭到綁架,他小心遵照匪徒指令付款,

誰知盼回來的竟是令人瘋狂失控的噩耗。

這些魔鬼必須付出代價,

而一個緊追線索、狠咬不放的偵探將會成為他們畢生的惡夢 。

國際知名導演王家衛想拍卜洛克的電影

影帝梁朝偉當導演最想拍的也是偵探史卡德的故事

朱天心x朱天文x李維菁x侯孝賢x唐諾x張大春x張國立x陳雪

傅月庵x詹仁雄x劉梓潔x駱以軍x顏忠賢x史蒂芬.金x麥可.康納利……

知名作家和導演,齊聲推薦

愛倫坡終身大師獎得主、紐約犯罪風景的行吟詩人——卜洛克

廣受全球萬千書迷喜愛的馬修.史卡德系列全新修訂版

清洌的文字,下筆犀利見骨的散文體風格,這個風格從達許.漢密特、詹姆斯.凱恩到勞倫斯.卜洛克,一脈相承。沒錯,他就是寫得這麼好。——馬丁.克魯茲.史密斯,《高爾基公園》作者

要是你珍惜疼愛的、呵護寶貝的,

落到那些人的手裡,

你唯一能求的就是希望他們死得快、死得無知無覺──

毒梟基南.庫爾里的妻子法蘭欣被人綁票,綁票的人要求巨額贖金,在一番討價還價之後,贖金付了,但歹徒送回來的卻是切成一塊塊的屍骨。

基南發誓一定要找到凶手!他透過哥哥彼得找上史卡德來追查這個案子。史卡德本來不太想接毒梟案件,但有誰規定毒梟不配擁有正義?

史卡德接手後發現過往曾有類似手法的案件。他在伊蓮協助下,找到了刀口下的倖存者;又透過阿傑找到兩位駭客高手,一路追查出連警方都給不出的線索。但就在逼近綁架集團之際,另一樁綁架案發生了,年輕的女孩落入綁匪手中,命懸一線,除非史卡德等人能夠即時找出她的下落……

宇宙中隱藏著各種充滿敵意的力量,

隨時可能在毫無警示的情況下撲向你,決意傷害你。

倘若你反應快,或許可以存活一時,但遲早你會被某種力量毀滅……——史卡德

作者簡介:

勞倫斯.卜洛克Lawrence Block

1938年出生於紐約水牛城。除了極少時間之外,卜洛克幾乎都定居於紐約市內,並以該城為主要背景,從事推理文學創作,成為全球知名推理小說家,因而獲得「紐約犯罪風景的行吟詩人」美譽。

卜洛克的推理寫作,從「冷硬派」出發而予人以人性溫暖;屬「類型書寫」卻不拘一格,常見出格筆路。他的文思敏捷又勤於筆耕,自1957年正式出道以來,已出版超過50本小說,並寫出短篇小說逾百。遂將漢密特、錢徳勒所締建的美國犯罪小說傳統,推向另一個引人矚目的高度。

卜洛克一生獲獎無數。他曾七度榮獲愛倫坡獎、十次夏姆斯獎、四次安東尼獎、兩次馬爾他之鷹獎、2004年英國犯罪作家協會鑽石匕首獎,以及法、德、日等國所頒發推理大獎。2002年,繼1994年愛倫坡獎當局頒發終身大師獎之後,他也獲得夏姆斯終身成就獎。2005年,知名線上雜誌Mystery Ink警察獎(Gumshoe Award)同樣以「終身成就獎」表彰他對犯罪推理小說的貢獻。

「馬修.史卡徳」是卜洛克最受歡迎的系列。透過一名無牌私家偵探的戒酒歷程,寫盡紐約的豐饒、蒼涼和深沉。此系列從一九七○年代一路寫到新世紀,在線性時間流淌聲裡,顯現人性的複雜明暗,以及人間命運交叉的種種因緣起滅。論者以為其勝處已超越犯罪小說範疇,而達於文學經典地位。

各界推薦

名人推薦:

名人推薦

勞倫斯.卜洛克可謂犯罪小說大師……馬修.史卡德系列則可謂本世紀最棒的推理小說之一。──強納森.凱勒曼,亞力士心理探案系列作者

當代最棒最優質的小說家之一……卜洛克的私探小說創新、令人激賞。──華爾街日報

卜洛克寫得真是好,他筆下的對白活像是在紐約街頭會偷聽到的片段一樣生動精采。──華盛頓郵報

他的世界處處斷垣殘壁、夢想傾頹,處處瀰漫著絕望的氣息;然而這位都會私探即便在其中載浮載沉,卻仍然維持一貫風格,剛強與溫柔並存,絲毫不為所動。──亞特蘭大立憲報

清洌的文字,下筆犀利見骨的散文體風格,這個風格從達許漢密特、詹姆斯凱恩到勞倫斯卜洛克,一脈相承。沒錯,他就是寫得這麼好。──馬丁.克魯茲.史密斯,《高爾基公園》作者

推薦序

關於這一版……傅月庵

向一名作家致敬的最好方法是什麼?買本書追隨請他簽名,這不錯。如其因緣湊巧,能為他效勞,編一套書,那更好!

認識卜洛克是一九九七年的事。

那年,初入編輯這一行,工作壓力不大,看書成了最大福利,天經地義。恰巧「推理傳教士」詹宏志加上「臉譜」總編輯唐諾,聯兩手之力把原本冷門的「歐美推理」硬是加溫炒熱了起來,讓向來浸淫「日本推理」,只識「本格派」、「社會派」的台灣讀者,得見世界之奇,滄海之闊,慢慢竟都轉向西顧了。我是其中之一。

於是,《八百萬種死法》甫登陸台灣,便即邀來一晤,一見傾心,驚為天人。此後十多年時間裡,但凡「馬修.史卡德系列」中文新書出版,總要在第一時間購入,無暝無日讀完始休。若說我是那些年「馬修.史卡德現象」(開口閉口:「我今晚只聽不說」、「我一天戒一次」、「大多時候我是容易收買的,但你不能收買我」……)參與製造者,一點不為過。更多時候,家裡所買的卜洛克新書,一如朱天心她家一樣,總是被拿走,總要再補。

甚至讀著讀著,竟把他與王國維等量齊觀了:

「嗚呼!宇宙一生活之欲而已。而此生活之欲之罪過,即以生活之苦痛罰之。此即宇宙之永遠的正義也。自犯罪,自加罰,自懺悔,自解脫。」,四月裡,斷斷續續,我一直在重讀卜洛克的馬修.史卡德探案。原因是偶然看到王國維〈紅樓夢評論〉這幾句話,忽然隱約理解一些「生命自持」的線索,因而更想靠近卜洛克,貼近馬修.史卡德。有些書,你不論何時讀,總會讀出一些道理。有些書,時候不到,你很難理解。人間無理可推,無謎可解。我所等待的四月的雨,最終還是沒有落下來,但我還有五月可以等。我一次等一天……。

奇怪的是,儘管日後卜洛克其他系列一一被引入,我也嘗試找來一讀,卻都不甚入港,從「雅賊」到「殺手」,就是有「隔」,進得去,耽溺不了。這事,跟小說行不行關係不大,純然緣分作怪,緣淺還能說什麼?有位朋友,他是「雅賊迷」,愛跟我鬥嘴,老說柏尼.羅登拔如何如何機智迷人,怎樣怎樣淵博難說,「真正愛書人都該喜歡他!」對此,我想了想,總冷冷一句回嗆:「不會老的不是人,角色而已,喜歡個什麼勁兒?」

誠然,「馬修.史卡德」與其他類型小說最大的不同是,馬修肉體會衰老,意志會動搖,道德會踰矩,辦案會潛行由徑,人家給錢他通常都收下,轉個身卻又丟一些到教堂捐獻箱。案件向來不是他的困擾,女人也不是,真正困擾他的,無非紅塵滾滾,該如何照著自己的那一套存活下去,或說存活出來自己的那一套。而幾乎有大半的時間(至少從一九七六到一九八二年,整整六年時間裡,他終於明白且面對「我是酒鬼」這一事實),他都是在跟酒瓶奮戰,To be or not to be?說穿了,馬修既不「冷」也不「硬」,與我們人人都一樣,他心中也有一個哈姆雷特。

至於辦案方式,也奇了,他似乎沒多少小小的灰色腦細胞,也沒有角落或輪椅,鐵拳或好大一把槍。接了案子,他只能不停打電話,不斷上街晃盪詢問,「有時候我們知道一些事情,卻不知道我們知道」、「去他的,東西全在那兒,只是我看的方法不對。」要想知道,要看對,只有一個方法:GOYAKOD,Get Off Your Ass and Knock on Doors,抬起屁股敲門去!天道酬勤,也許就對了。但「其實百分之九十八的調查工作皆毫無意義,你只能把想到的事都做好。你不知道哪件有用。你就像在煤礦堆裡找尋一隻不存在的黑貓,但除此之外我不曉得還能怎麼做。」——這不就是人生嗎?「虛空的虛空,虛空的虛空,凡事都是虛空。人一切的勞碌,就是他在日光之下的勞碌,有什麼益處呢?」幾千年前,傳道者早已論定。你我人等孜孜不倦所打拚之事,有哪幾件不是徒然、枉費的呢?

然而,他還是一旦咬住了就不鬆口,就是要從百分之九十八的徒然裡,找出那百分之二的存在意義。

於是,推理一點不重要,破不破案也不是重點了。有人從馬修身上讀到了堂吉訶德,有人看到了卡拉馬助夫兄弟;有人說他是班雅明筆下「複製時代的抒情詩人」、「步行者」;有人則相信他是推著石頭上山的現代薛西佛斯……。凡此種種,無非說明了一件事:馬修.史卡德像鏡子,人人都可在他身上照見到自己,照見到比敘事更多的其他東西。而這,大約就是「經典」的本質了。

一口咬定「馬修.史卡德系列」已成「經典」,未免說得快了,畢竟最近一本《烈酒一滴》出版於二○一一年,還待時間考驗汰擇;但若說,這套從一九七六年創作迄今,歷時三十多年,前後十七冊的小說,已然具備「推理名人堂」候選資格,相信絕不會有什麼人有意見的。

也因此,當「臉譜出版」期望為此系列再出一個新版本,邀請我參與其事時,我欣然同意。畢竟,人生能有幾次機會為自己所仰慕的作家編一套書呢!?

此次新版修訂作業,大體分為兩部分,內容與裝幀都有許多變動。

內容方面,由於出版時間跨越十多個年頭,執行編輯屢經更迭,譯者多有,許多人名、地名或專有名詞未見統一,前後冊常見扞格,趁此機會一一修訂,讓讀者閱讀時,得以一氣呵成,疑惑不生;譯文方面,盡量保持譯者多元風格,但若確定錯譯、漏譯,經徵詢後,都予修正。甚至連書名,只要有問題,也都盡量求取確定答案。譬如讀者曾質疑,《每個人都死了》(Evebody Dies)中譯書名若為《每個人都會死》,當更精準。為此,我們特別親詢卜洛克,經他回答:「都可以!書名應該保持某種曖昧,讓讀者有更多想像空間。」遂決意維持原名不動。

至於實有發微抉幽之功的「唐諾導讀」,早已成為此系列不可分割的一部分,基本維持不動,僅於涉及時事處,加以註解,方便讀者掌握行文來龍去脈,了解敘事理路;系列編號則按照英文出版,重新依序排列,讓這套書最大特色的「時間感」,得以凸顯。閱讀過程裡,讀者更能感受馬修在時間之河裡奮力泅泳,逐漸老去,終而得以迎向隧道最後那一線光芒的微妙心境轉折。

裝幀設計上,特別邀請著名平面設計工作者楊雅棠擔綱,除了提供一般讀者的「平裝版」之外,更設計一款附有松木書箱,亦得為書架的「珍藏版」,限量五百套,用饗重度發燒友,以便傳家。此版封面,楊雅棠以「一抹紅」表達了這一套書「懸疑、危險、溫暖」本質,簡潔明亮的設計出「很不傳統、很不一樣」的成組推理封面,讓人耳目一新,心湖大大為之一蕩。

相對於此,平裝版封面幾乎每一個都獨立表達一個抽象的詞彙,譬如「背叛」之於《酒店關門之後》,「執念」之於《到墳場的車票》,「情慾」之於《屠宰場之舞》……等等。整體則維持他一貫素雅細緻的風格,並與時俱進,添加更多「現代」元素,希望跳脫窠臼,吸引更多新世代年輕讀者,親近這套「非常不推理的推理經典」。

「馬修.史卡德系列」全套十七冊,數逾五千頁,共二百餘萬言。短短半年不到的時間裡,要完成浩大的「改建重裝」工程,其艱難可知,疏漏必然不免,還望四方讀者不吝予以指教。「校書如掃落葉,旋掃旋生」,編書當亦如是,只能盡力,無從滿意。而這一份「永遠追求更好」之心,實即一名編輯所能奉獻給作家與讀者的最大溫情與敬意了。

〈導讀〉

日已西夕。笑話遠矣

唐諾

快樂是不可能的,

只有平靜的自由

才是人應該拚命爭取的。

——普希金

我是馬修,我只聽不說——

這句近日來開始在台北某個文化圈流傳開來的話原是卜洛克筆下這名紐約無牌私探馬修.史卡德參加戒酒聚會時最常講的。這裡,我們不上綱延伸這句話呼之欲出的象徵意思,但我們讀小說的人的確一再感覺到,史卡德真的是一個欲說還休的沉靜之人,在紐約這麼一個喋喋嚷嚷的城市中,他不停的走、看、聽,話不多而且語常簡短,這些簡短的話又通常只是即興的幾句機智好笑的話,但總是譏諷的意思少,自嘲的成分多。

我個人曾讀過一本卜洛克的訪談專書After Hours,書中卜洛克自言,一九八二年他的馬修.史卡德系列寫完第四部《八百萬種死法》,尤其是書末史卡德在戒酒聚會中崩潰般大哭起來時,感覺上這個系列好像該告一段落了。然而,捨不下的反而是卜洛克自己,他喜歡史卡德這個人,「我喜歡透過他的眼睛來看這個世界,喜歡通過他的感受來說這個世界。」於是,他努力想為史卡德打開另一條新路。廢掉過六本書的草稿,直到四年之後的一九八六年,才有《酒店關門之後》問世,從此,這位重生的前酒鬼偵探重新走上紐約市街,性格也穩定下來,卜洛克真的找到一雙屬於他自己的敏感眼睛和一個屬於他自己的敏感心靈,自在的看待並述說這個他愛恨交加的城市和世界。

重生後的史卡德,已經不怎麼像系列偵探小說中的主人翁了。毋寧更接近卜洛克自己——因此,不只一次有朋友談到當前哪個明星演員適合扮演史卡德時,我雖然以為某人提議的湯米.李.瓊斯還不壞(但不能演得那麼帥,得低調沉靜點),但最終仍覺得還是卜洛克本人最合適,尤其我們看過他照片裡長的樣子,也很接近我們所了解的史卡德。

這次的《行過死蔭之地》,是卜洛克一九九二年的作品,險刻緊張,一氣呵成,是一本深沉動人的傑作,我們留給大家自己讀,這裡談談別的。

◆一個人對抗一個世界

朱天心曾這麼說雷蒙.錢德勒筆下的高貴私探菲力普.馬羅:「令我歎為觀止的是,這個人好像任何狀況底下,面對任何事情,他總有辦法找出一堆聰明譏誚的話來。」

這個觀察,當然是準確的——打從半世紀前達許.漢密特創造了舊金山的冷酷私探史貝德,以及雷蒙.錢德勒創造了洛杉磯的高貴私探馬羅以來,這一支被稱之為「冷硬私探」的偵探小說家族,便差不多確立了看待這個世界的基本態度:一個孤獨的個人,對抗一整個不義的龐大世界。

誰都看得出來,這是一場實力極其懸殊的爭戰(奇怪的是,一開始他們居然還有自己會贏的僥倖之心),因此,這個孤獨的人便不得不有某些特質:

㈠他是瘋子神經病秀逗桑,否則不會呆到去挑起這場戰鬥。這是唐.吉軻德先生。

㈡他若精神狀態沒太大問題,那就得是個有信念、聰明、在現實頗潦倒且滿口譏誚之言的人。這正是冷硬私探的根本造型。

為什麼非有信念不可?因為若不為著某些不合時宜的信念,世界不義就去他的不義吧,干我何事?

為什麼非得聰明不可?因為若不夠聰明,大約是不大可能穿透外表的假象,察覺出隱藏的不義來;而且若真不夠聰明,那這場懸殊的戰爭更是打都別想打了。

為什麼非有點落魄潦倒不可?因為若設定這個世界如此不義,富且貴,不正代表一定得扭曲自己的部分人格體格骨骼,去附合某些正直之人絕不願玷污自己的罪惡嗎?

那又為什麼非得語帶譏誚呢?

這就一言難盡了。

◆穿透不義的笑話

我承認我個人一直有個嚴重的偏見,認為:愈是聰明的人愈愛講笑話,而且愈難忍住不講,想到個好笑話硬要自己不說,其委屈如錦衣夜行,正是所謂的:威武不能屈,富貴不能淫,笑話不能忍。

然而,當笑話穿透過一個不義的世界時,就像光線穿透過三稜鏡成為一道彩虹一般,笑話成了譏誚。

在這折射過程之中,笑話找到了它更豐饒的滋生土地,同時它也發現自己從博君一粲的表演轉換成某種攻擊的武器。

什麼樣的豐饒大地呢?一般而言,笑話的主要養分來源不出於愚昧、虛偽和過度的神聖,而這些恰恰好也是不義世界的最基本特質。這解釋了,何以在社會主義國家崩解之前,所謂的「鐵幕笑話」總是質精且量多,數十年來供應源源不斷;這也同時解釋了,為什麼政治和宗教總孕育了最多好笑話,古今中外皆然,笑話中最常出現的角色一直是官員和僧侶。

不信的人,可撥個電話去問問畫漫畫的著名影象政論家CoCo。

那,笑話成了攻擊什麼的武器呢?當然就是那些它嘲笑不遺餘力的愚昧、虛偽和神聖。在攻擊這些不義元素的眾多武器之中,笑話一直不失為較優雅較有教養的一種,活躍於孤注一擲的暴力革命之前和絕望放棄的虛無之前——以暴力打倒不義的革命分子通常沒心思也沒足夠聰明說笑話,至於放棄爭鬥的虛無主義者則早就連講笑話的心情都沒了。

講笑話的人,一般稍帶貶意的稱之為「犬儒」。

我個人比較不能同意「犬儒」這個稱謂中所攜帶的負面意思,我同情說笑話的人。畢竟,犬儒笑話中的陣陣酸氣,很大一部分係來自於對抗整個不義世界的必然疲憊和辛酸,菲力普.馬羅正是如此。

我喜歡的說法出自房龍之口,這位以寫《人類的故事》、《聖經的故事》、《寬容》的聰明溫厚有教養史家,在敍述人類數千年的歷史同時,他說的是:「嘲諷和憐憫是我們生命中兩個好顧問,前者以它的微笑令生命更欣然,後者以它的眼淚賦生命以神聖。」「如果我們不懂得嘲笑,我們甚至會懦怯到去恨那些人。」

◆神不對還是拜神不對

做為一種武器,或說做為一種藥物(您不覺得這兩者常常是同一種東西嗎?)笑話最有效的對象或說病症是什麼?

以我們前面所列舉的愚昧、虛偽和神聖三者來排名,依序是神聖、虛偽,然後才是愚昧。

以笑話來醫治神聖熱病是最有用的,這個主張,在我個人所讀過的有限書籍中,講得最好最透徹入理的極可能是聰明詭譎也愛講笑話的著名記號學者兼小說家安博多.伊可,他在他那部仿推理的中世紀修道院謀殺小說《玫瑰的名字》中,把一部亞里斯多德有關喜劇論述的著作,安排為一連串修道院謀殺的原因。理由是,過度虔誠的老僧侶認定,維護神聖純淨的基督信仰,最可怕的敵人是「笑」,而不是任何激烈的反基督另類崇拜——因為,任何反基督信仰,只是基督信仰之光所存在的陰影,它仍在信仰範疇之中,仍保有神聖的元質,只是「暫時」膜拜的對象不同罷了;相反的,老僧侶說,如果說「信仰基督讓我覺得好笑」,那所有的神聖意味便當場解體,讓人直接走到非信仰的另一條路上去了。

在這裡,笑話和人類的理性接上了頭,扮演著最有效的除魅功能。

這也說明了,為什麼歷史上的革命者,尤其是十九世紀以來的社會主義革命者,總如此鄙夷甚至痛恨笑話,不惜把笑話說成資產階級小知識分子的蒼白囈語小丑行徑,是布爾喬亞的麻醉劑,只會癱瘓革命的覺醒和行動。他們的痛惡和老僧侶的不惜殺人是對的,因為社會主義者有他們更神聖的神要膜拜,不義,對他們而言,只是拜的神不對,而不是拜神的行為不好,他們一直是歷史上最像伊可筆下老僧侶的一種人,怕笑話的摧毀力量把人引導到不信任何神祇的另一道路上。

歷史上的聰明人之中,我一直以為最沒幽默感的人極可能是社會主義的永恆革命導師卡爾.馬克思。外表嚴謹不苟言笑的康德和佛洛伊德,我們都不難發現他們極力掩藏之下的某種狡獪和欣喜,馬克思則從頭到尾像一隻蹲在樹枝上睜大眼睛的貓頭鷹。

◆笑話有時而窮

到此,可能有人察覺了,所謂的不義,難道就只有愚昧、虛偽和神聖三者嗎?您是對的,當然不止這些,至少還有殘酷、狡詐和有組織有持續性的暴力等等。

這當然是笑話做為一種武器的悲哀所在,美國以講笑話著名的小說家寇特.馮內果(當然也是個聰明絕頂的人)便說過這麼一句蒼涼的話:「笑話涼了,但不幸砲筒仍是熱的。」

想想,如果你面對的是史大林這樣一個既沒有足夠聰明聽懂笑話,又沒幽默感可容忍笑話,更無心思理會笑話的殘酷粗鄙人物,你能講得出什麼好笑嘲諷的話來?或者說,你面對一整排無生命、沒感覺、製造出來除了殺人沒任何其他功能的槍枝大砲,你能像宗教的聖者為石頭鳥獸說法一樣,跟他們也講個笑話嗎?

再聰明的說笑者,至此都顯得再愚蠢不過了。

當然,從錢德勒的馬羅以降,這些滿口譏誚之言的冷硬私探所面對的美國社會並非這般光景,他們所感受的不義並不存在史大林這樣的屠夫人物,而是逐步證實了一些了不起學者對資本主義社會的預言和診斷,比方說韋伯,不義是起自於科層化的窒息組織結構;或比方說佛洛姆,不義是非人的、匿名的云云。

吊詭的是,一種不是自然人的所謂組織、結構、法人等等,在某種意義上,是一種更徹底的史大林,它不存在著任何感受、同情和理解,它自然也更不是嘲諷所能穿透抵達的對象。

於是,五十年來的冷硬派作家遂如同逐步喪失目標的弓箭手一般——不義的不再只是某個警察,某個律師檢察官法官,某個政客或上流社會的虛假慈善家,某個幫派組織的幕後頭子,而是躲藏在所有這些背後的那個匿名結構。嘲諷這些受操控支配的棋子人物,既無意義,也勝之不武不覺得有什麼光榮可言。

所以,我們在距離馬羅小說半世紀之久的史卡德小說中極容易發現,書中的「壞人」少了,過往習慣扮演歹角的警察、律師、法官、政客或幫派頭子這些人物,也逐漸褪去他們的象微性角色,回復成有血有肉、會正常做壞事、但也會正常同情的普通人。警察有他的無奈,毒蟲有他的悲哀,政客有他的懦怯,幫派頭子有他的弱點和無力,而追索凶手的固執偵探,也從對抗不義的馬羅騎士老化成時時忍著不語的史卡德局外人。

◆五十年來時路

這輩子他唯一能得到安寧的時刻,就是把海洛因注射到靜脈裡的時刻。海洛因除了能夠讓你突然嗨之外,最美的事就是它的感覺跟死亡一模一樣,當然,那只是暫時的,所以才會那麼棒。

這段話,是《行過死蔭之地》書中用來講庫里爾老大的,這是個腓尼基裔的毒蟲,他喜歡水、喜歡橋,希望自己死後水葬,書中他開車載史卡德過橋那段談話,是全書最感傷的一段。

我們今天回頭再看冷硬私探小說五十年的來時路,只覺得笑話涼了、老了、遠去了,像布魯克林橋上的夕暉晚景。

名人推薦:名人推薦

勞倫斯.卜洛克可謂犯罪小說大師……馬修.史卡德系列則可謂本世紀最棒的推理小說之一。──強納森.凱勒曼,亞力士心理探案系列作者

當代最棒最優質的小說家之一……卜洛克的私探小說創新、令人激賞。──華爾街日報

卜洛克寫得真是好,他筆下的對白活像是在紐約街頭會偷聽到的片段一樣生動精采。──華盛頓郵報

他的世界處處斷垣殘壁、夢想傾頹,處處瀰漫著絕望的氣息;然而這位都會私探即便在其中載浮載沉,卻仍然維持一貫風格,剛強與溫柔並存,絲毫不為所動。──亞特蘭大立憲報

...

章節試閱

行過死蔭之地

三月的最後一個星期四,大約上午十點三十分到十一點之間,法蘭欣.庫爾里對丈夫說她要出去一下,上街去買菜。

「開我的車吧,」他建議,「我不出門。」

「你的車太大了,」她說,「每次開你的車都覺得好像在開船。」

「隨你。」他說。

他那輛別克公園大道和她的豐田冠美麗都停在他們家房子後面的車庫裡。房子位在布魯克林灣脊區七十八街和七十九街之間的殖民路上,是一幢仿都鐸式半木造的白粉泥建築。法蘭欣發動她那輛冠美麗,倒車出庫,按了遙控按鈕,降下車庫門,一路倒出街外。開到第一個十字路口時,她把一捲古典音樂卡帶插進卡帶匣裡;是貝多芬晚期的四重奏。在家裡她聽爵士樂,因為那是基南最喜歡的,可是自己開車的時候她總是放古典音樂。

她是個很有吸引力的女人,五呎六吋,一百一十五磅,大胸脯,蜂腰窄臀。往後梳的黑髮捲曲而有光澤,露出整個臉龐。黑眸,鷹勾鼻,嘴唇極豐滿。

等她從家裡的車道開出去,開了半條街左右,也就是開到七十八街和殖民路交口的時候,一輛藍色箱形貨車的司機也跟著發動引擎。他先讓她再往前開半個街區,便從路肩駛進路中間,跟在她後面。

她在灣脊大道上右轉,開到第四大道再左轉往北。到六十三街轉角上的阿戈斯蒂諾超級市場

時,她減慢車速,滑進半條街以外的一個停車位裡。

那輛藍色箱形貨車經過她的冠美麗繼續往前開,在附近繞了一圈,然後就停在那家超市正前方的消防栓旁邊。

∞

法蘭欣.庫爾里在阿戈斯蒂諾超市裡逛了半個鐘頭,裝滿一個購物車,付了現金。提物僮替她把三大袋什物裝進購物車裡,跟隨她出了超市,走到她停車的地方。

那輛藍色箱形貨車還停在消防栓前面。貨車的後門敞開,兩個男人下了車站人行道上,顯然在研究其中一個人手上拿的記事板。帶領著提物僮的法蘭欣經過他們面前時,兩人都朝她這邊看。等她把她那輛冠美麗的後車廂打開時,那兩名男子已鑽回貨車,關上車門。

提物僮將購物袋放入後車廂,法蘭欣給了他兩塊錢小費,這是普通人出手的兩倍,遑論有極高百分比的顧客連一個蹦子兒都不會給。基南教她給小費要大方;不必過頭,但要慷慨。「慷慨是誰都負擔得起的。」他對她說。

提物僮把購物車推回超市,法蘭欣坐進駕駛座,發動引擎,沿著第四大道朝北駛。

那輛藍色箱形貨車隔著半個街區的距離繼續跟她。

我不確定法蘭欣從阿戈斯蒂諾超市到亞特蘭大大道上那家進口食品店走的路線。她可以一直走第四大道,接亞特蘭大;也可能上戈溫納斯快速道路進入布魯克林南區。我不可能知道,不過也不要緊;總之她駕著那輛冠美麗到了亞特蘭大大道與柯林頓街的交口。西南邊的街角上有一家名叫阿列波的斯里蘭卡餐廳,隔壁位在亞特蘭大大道上的就是那家食品商。其實那是家大型的熟食店,店名叫作「阿拉伯美食店」。(法蘭欣從來不用這個名字,跟大部分去那兒買東西的人一樣,她總是稱它為「阿尤伯的店」,阿尤伯是以前的店主,十年前搬去聖地牙哥了。)

法蘭欣把車停亞特蘭大大道北邊設有計時器的停車位上,幾乎就在阿拉伯美食店的對街。她走到街角等綠燈,過了街。等到她走進店裡時,那輛藍色箱形貨車已經在阿列波餐廳的卸貨區停下,就停阿拉伯美食店隔壁。

她沒在店裡待太久,只買了幾樣東西,不需要別人幫忙提。大約在十二點二十分時她走出店門。當時她身上穿著駱駝毛大衣,煤灰色長褲,兩件毛衣,外面是象牙白的粗毛線衣,裡面是件巧克力色的套頭毛衣;肩膀上掛著皮包,一手拎著塑膠袋,另一隻拿著車鑰匙。

此時貨車的後門打開,兩名先前鑽出貨車的男子又站人行道上。法蘭欣一從店裡走出來,他們立刻一左一右走到她身邊。同時,車裡的另一名男子發動了引擎。

其中一名男子開口說:「庫爾里太太嗎?」她轉過頭去,他很快把皮夾打開又闔上,讓她瞄到

一個徽章;不過也可能什麼都沒看清楚。第二名男子說:「你得跟我們走。」

「你們是什麼人?」她說:「到底怎麼回事?你們想幹什麼?」

兩名男子一人抓住她一隻手臂,在她還搞不清楚之前,便急急扯著她穿過人行道,一起鑽進貨車後面。才不過幾秒鐘,他們已經架著她進了貨車,關上車門。貨車隨即駛離路肩,沒入繁忙的交通之中。

∞

同一個星期四的下午四點差一刻,庫爾里殖民路上家裡的電話鈴響了。基南.庫爾里拿起電

話,一個男人的聲音說:「嘿,庫爾里,她一直沒回家,是吧?」

「你是誰?」

「我是誰不干你的鳥事。你老婆在我們手上,你這個死阿拉伯佬。你到底要不要她回去?」

「她人在哪裡?讓我跟她講話?」

「嘿,庫爾里,操你媽去吧!」那男人說完就掛斷了。

庫爾里站在原地好一會兒,對著死寂的電話筒大吼「喂」,拚命想下一步該怎麼做。他跑到屋

外,衝進車庫,確定了自己的別克還在,而她的冠美麗不在。接著他沿著車道跑到外面街上左右張望,再回屋內,拿起電話。他聽到撥號訊號,拚命想,卻不知該打給誰。

「耶穌基督!」他大叫,然後放下電話筒,又大吼,「法蘭欣!」

他衝到樓上主臥室,嘴裡還叫著她名字。她當然不在房裡,但他還是忍不住要去看,他非把每個房間都看過一遍不可。 最後他終於回到客廳,這才發現剛剛沒把電話掛好。太棒了,如果剛才他們想找他,一定打不通。他把電話掛好,用意志力命令它響,果真幾乎就在同時,電話響了。

這次是另一個男人的聲音,比較平靜,比較有修養。他說:「庫爾里先生,我剛才一直撥電話

給你,但一直占線,你在跟誰講話?」

「沒有,我電話沒掛好。」

「我希望你沒打電話報警。」

「我沒有打電話給任何人,」庫爾里說,「我以為我把電話掛了,結果發現話筒擺在旁邊。我太太在哪裡?讓我跟我太太講話。」

「你不應該不掛好電話,也不應該打電話給任何人。尤其是不應該打電話報警。」

「你要什麼?」

「我想幫你把你太太找回來,如果你還要她回來的話。你要她回來嗎?」

「老天,你到底⋯⋯」

「回答我的問題,庫爾里先生。」

「對,我要她回來。我當然要她回來。」

「我想幫你。別讓你的電話占線,庫爾里先生,我會再跟你聯絡。」

「喂?」他說:「喂?」

但電話掛了。

接下來十分鐘他在房裡踱方步,等電話鈴再響。然後一陣冰冷平靜的情緒慢慢浸透他,他逐漸放鬆,不再踱方步,走到電話旁一把椅子上坐下。等電話鈴響時他拿起聽筒,卻沒吭聲。

「庫爾里?」又是頭一個男的,粗鄙的那個。

「你們要什麼?」

「我要什麼?你以為我要什麼?幹!」

他沒有回答。

「錢!」隔了一會兒那男子說:「我們要錢。」

「多少?」

「操!你這個半黑不黑的砂黑鬼,有你問問題的份嗎?你還有話說?」

他等著。

「一百萬。如何,混球?」

「太荒謬了,」他說,「聽著,我沒辦法跟你講話,叫你的朋友打電話給我,或許我可以跟他談。」

「嘿,你這個頭裹臭抹布的傢伙,你還想⋯⋯」

這一次掛電話的是庫爾里。

∞

他進廚房沖了一壺既濃又甜的咖啡,裝在長把柄的銅壺裡。等咖啡涼時,他從冰庫裡拿出伏特加,替自己倒了兩盎司,一口飲盡,感覺那股冰涼平靜的情緒占據他整個身體。然後他把咖啡端進另一個房間裡,才剛喝完,電話鈴就響了。

是第二個男的,比較好的那個。「你惹火了我的朋友,庫爾里先生,」他說,「他生起氣來很難應付。」

「我想從現在開始最好都由你來打電話。」

「我不認為⋯⋯」

「只是這樣我們才能處理這件事,不必搞得這麼戲劇化,」他說,「他提到一百萬元,這是不可能的。」

「難道你不覺得她值這個數?」

「她是無價的,」他說,「可是⋯⋯」

「她的體重多少,庫爾里先生?一百一十磅,一百二十磅?差不多吧。」

「我不懂⋯⋯」

「差不多五十公斤,對不對?」

真俏皮!

「五十公斤,一公斤兩千元。你何不替我算一算,庫爾里先生?不正是一百萬嗎?」

「你到底想說什麼?」

「我的意思是,庫爾里先生,如果她是貨,你就會付一百萬買她。如果她是白粉,你就會付這個錢。但她是血肉之軀,難道不值得?」

「我沒有,怎麼付?」

「你有錢得很。」

「我沒有一百萬。」

「你有多少?」

剛才他有很充裕的時間思考這個問題,「四十。」

「四十萬。一半都還不到。」

「我有四十萬,」他說,「雖然比某個數目少,卻比很多數目多。我只有這麼多。」

「剩下的你可以去籌啊。」

「我覺得不可能。我是可以答應你,然後打幾個電話去求別人,湊點錢出來,可是絕不可能籌到那麼多,而且至少要等個幾天,甚至等上一個星期。」

「你認為我們很急?」

「我很急!」他說:「我要我太太回來,我要你們從我的生活裡消失,這兩件事,我急得很。」

「五十萬。」

你瞧,畢竟某些元素他還是可以控制。「不成,」他說,「我不跟你討價還價,這關係我太太的生命。一開始我就告訴你我能付的最高價。四十!」

靜了一陣,接著是一聲歎息。「好吧!我真.,還以為能跟你們這種人談生意不吃虧。你們這

種人玩這種遊戲已經玩了不知幾千年了,對不對?你們跟猶太人一樣壞。」

他不知道該如何回答這個問題,所以他沒搭理。

「就四十吧,」那男人說,「要多久才能準備好?」

十五分鐘,他心裡想。「兩小時。」他說。

「我們可以今晚交易。」

「成。」

「把錢準備好。別打電話給任何人。」

「我能打給誰?」

∞

半個鐘頭之後他坐在廚房桌子前面瞪著四十萬美元。他地下室有個保險箱,舊型莫斯勒牌,非常巨大,重達一噸以上,崁在牆裡,外面有松木木板作掩護,除了本身的鎖,還加了一套防盜系統。所有鈔票都是百元大鈔,每五十張捆一起,總共八十綑,每綑五千元。他一一數過,一次抓起三四綑往法蘭欣拿來放髒衣服的塑膠編織蒲式耳籃裡丟。

他拿起電話筒,但手臂伸得老遠,終究又把話筒放回座上。別打電話給任何人,那男人說過。

我能打給誰?他問。

誰會對他做這種事?布下陷阱,把老婆從他身邊偷走。誰會做出這種事?

或許很多人都會吧。或許任何人都有可能,如果對方覺得他們能逃過制裁的話。

他幾乎覺得有點遺憾,過去兩個小時沒有警察能夠竊聽他的電話。沒有警察能夠追蹤打電話的人,突襲綁架者,把法蘭欣送還給他⋯⋯

不!這是他最不希望發生的情況。警察只會把整件事搞到不可收拾。他有錢,他會照付。至於她能不能回來,就是他沒辦法控制的事了。有些事情你可以控制,有些事情你不能—他可以控制付錢,他也多少可以控制怎麼付法,可是再後來的事,就在他控制範圍之外了。

別打電話給任何人。

我能打給誰?

他再一次拿起電話,撥了一個他不用去查的號碼。他哥哥在鈴響第三聲時接了。

他說:「彼得,這裡需要你。你坐計程車過來,車錢我付,不過你得立刻過來,你聽清楚了沒?」

靜了一會兒。然後,「寶貝,為了你我什麼事都願意做⋯⋯可是我絕不能跟你的生意扯上關係。我真的不能,寶貝。」

「這跟生意無關。」

「那是什麼事?」

「是法蘭欣。」

「老天爺,怎麼了?好啦,等我到了你再告訴我。你在家是吧?」

「沒錯,我在家裡。」

「我坐計程車,馬上過去。」

∞

「我一直在想我可以打電話給誰呢?」他說:「只有找同行的人囉,哪一個可以幫我,支援我,結果我想到的每個人都有可能就是綁票的人。我怎麼能排除任何可能呢?這是預謀。」

「他們怎麼能⋯⋯」

「我不知道。我什麼都不知道。我只知道她出去買菜,然後一直沒有回來。她開車出門,然後五個小時之後電話鈴響了。」

「五個小時?」

「我不知道,大約吧。彼得,我不知道自己現在在幹什麼,應付這種鳥事我毫無經驗。」

「你不是無時無刻都在談交易嗎,寶貝?」

「但是現在⋯⋯現在我們什麼都沒有,唯一有的就是自己的拇指插在自己的屁眼裡,還有什麼?我說我們會帶錢去,你們帶我太太來;他們說不。說這種交易不是這麼幹的。我能說什麼,你留著我太太好了?你不喜歡我做生意的方式,把她賣給別人嘛?我不能這麼說啊。」

「是不行!」

「只有一件事我能做。他說一百萬,我說四十萬。我說幹!就是這麼多啦,結果他買了。如果我說⋯⋯」

這時電話鈴響了。基南講了幾分鐘,在便條紙上作了些筆記。「我不是一個人,」談話間他這

麼說:「我哥哥在這裡,他會跟我去。這件事沒得討論。」他聽了一會兒,正待說話,電話「喀」

一聲掛斷了。

「得上路了,」他說,「他們要我把錢裝在兩個大塑膠袋裡。這簡單。但為什麼要分兩袋裝呢?

或許他們沒看過四十萬現金,不曉得體積多大。」

「也許醫生交代他們不可以提重物。」

「也許。我們得去海洋大道和法拉格特路交口。」

「那裡不是平林區嗎?」

「應該是吧。」

「當然是,法拉格特路,隔兩個街區就是布魯克林大學嘛。那兒有什麼?」

「一個電話亭。」等錢分別裝進兩個垃圾袋之後,基南遞支九釐米口徑自動手槍給彼得。

∞

本來他們應該在八點三十分的時候抵達法拉格特路上的電話亭,結果彼得的錶顯示他們早到了三分鐘。彼得待在車裡,基南走到電話前站在那兒等電話鈴響。之前彼得已經把那支槍塞進後腰,開車途中他一直感覺到那把槍的壓力,後來又把它掏出來,放膝頭上。

電話鈴響了,基南拿起電話。八點三十分,對方在對時行動,還是在監視整個地區?此刻在對街的某一棟樓裡,是否正有一個人坐在一扇窗戶後面看得一清二楚?

基南大步踱回車旁,斜倚車身。「退伍軍人大道。」他說。

「從來沒聽過。」

「在平原區和米爾盆地中間那一帶。他告訴我怎麼走。法拉格特接平林區,從平林區再接N大道,直通下去就會接到退伍軍人大道。」

「然後呢?」

「去另一個電話亭,退伍軍人和東六十六街交口。」

到了退伍軍人大道和六十六街轉角,同樣情況又演練一遍。彼得等在車裡,基南走到電話前

面,電話鈴幾乎立刻就響了。

綁架者說:「非常好,動作很快。」

「現在怎麼樣?」

「錢在哪裡?」

「擺在後座,用兩個塑膠袋裝著,都照你們說的。」

「很好。現在我要你和你哥哥沿著六十六街走到M大道上。」

「你要我們走路過去?」

「對。」

「帶著錢?」

「不,錢留在原處。」

「留在車子後座。」

「對,車門別鎖。」

「我們把錢留在沒上鎖的車裡,然後走到一個街區以外⋯⋯」

「其實要走兩個街區。」

「然後呢?」

「到了M大道轉角等五分鐘,再回你們的車上,開車回家。」

「那我太太呢?」

「你太太很好。她會在車上等你們。」

「最好是這樣。」

「你說什麼?」

「沒什麼。聽著,有一件事我覺得很不妥,就是把錢留在沒鎖的車裡,沒人看著,萬一別人搶先一步怎麼辦?」

「不用擔心,」那男人說。「這個區治安很好。」

他們沒鎖車,把錢留在車上,先走一條短街,又走了一條長街,走到M大道街口,等了五分鐘,然後回頭,走回那輛別克停車處。

車還在原處,仍然沒鎖。後座的錢已不見蹤影,法蘭欣.庫爾里也不見蹤影。

基南說:「幹,搞什麼鳥!」

「後車廂?」

他打開前座置物箱,按下開啟後車廂的開關,然後繞到車子後面,拉起車廂蓋;除了備胎和千斤頂,後車廂裡什麼都沒有。他剛把後車廂蓋上,十幾碼外的公用電話鈴就響了。

他跑過去抓起電話。

「回家去,」那男人說,「或許她在你回去之前就已經到了。」

∞

她不在。

整個房子都找遍了。基南無法自制的從一個房間找到下個房間,儘管他心裡明白這樣做毫無意義,她不可能在不觸動警報或解除警報系統的情況下進到屋內。檢查過每個房間之後,他走回廚房,彼得正在那兒煮咖啡。

他說:「彼得,真幹他媽的!他們為什麼要這樣耍我,彼得?他們說她會在車裡,結果她不在。他們說她會在這裡,結果她還是不在。到底搞什麼鬼?」

「也許他們碰到塞車。」

「現在怎樣?他媽的坐在這裡等是不是?我連我們在等什麼都不知道。他們拿到錢了,我們拿到什麼⋯⋯彼得,我們怎麼辦?」

「我不知道。」

「我覺得她已經死了。」他說。

他們一再陷入沉默,又重新拾起話頭,因為沒有別的事情可做。半小時之後電話鈴響了,基南一躍而起,拿起電話。

「庫爾里先生?」

「她人在哪裡?」

「就在你家出去的轉角,呃,七十九街口。我想應該是街道南方,街角算過去第三或第四棟房子。消防栓前面違規停了一輛車,灰色的福特Tempo。你太太就在後車廂裡。」

「你們把她放在後車廂裡?」

「裡面空氣多得很,不過今天晚上很冷,你應該盡快把她弄出來。」

「有鑰匙嗎?我怎麼⋯⋯」

「鎖壞了,你不需要鑰匙。」

他順著街道跑出去,衝過街角,對彼得說:「他是什麼意思,鎖壞了?如果後車廂沒鎖,她自

己為什麼不爬出來?他到底在說些什麼?」

「我不知道,寶貝。」

「也許她被綁起來了,貼了膠布,上了手銬,所以不能動。」

「也許吧。」

「噢,老天,彼得⋯⋯」

車子果然在那裡,一輛年份已久的破爛Tempo,擋風玻璃碎成星狀,乘客那一邊的車門凹陷得很厲害。後車廂的鎖已經整個不見了。基南豁的把車蓋掀起。

裡面沒人。只有一些包裹,一綑一綑的。不同大小,用黑色塑膠袋裹住,寬膠帶綁得緊緊的。

「不!」基南站在那兒,不斷說「不!不!不!」過了一會兒,彼得把其中一個包裹從後車廂裡拿出來,從口袋裡掏出一把小刀,切開膠帶。他把黑色大塑膠袋拉開—和他們裝錢的垃圾袋差不多—從裡面拉出一隻人腳,自腳踝兩吋以上的部位切除。三隻腳趾甲上塗著指甲油,另外兩隻腳趾不見了。

基南把頭往後一仰,像隻狗似的嚎叫起來。

行過死蔭之地

三月的最後一個星期四,大約上午十點三十分到十一點之間,法蘭欣.庫爾里對丈夫說她要出去一下,上街去買菜。

「開我的車吧,」他建議,「我不出門。」

「你的車太大了,」她說,「每次開你的車都覺得好像在開船。」

「隨你。」他說。

他那輛別克公園大道和她的豐田冠美麗都停在他們家房子後面的車庫裡。房子位在布魯克林灣脊區七十八街和七十九街之間的殖民路上,是一幢仿都鐸式半木造的白粉泥建築。法蘭欣發動她那輛冠美麗,倒車出庫,按了遙控按鈕,降下車庫門,一路倒出街外。開到第一個十字路口時,她...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。