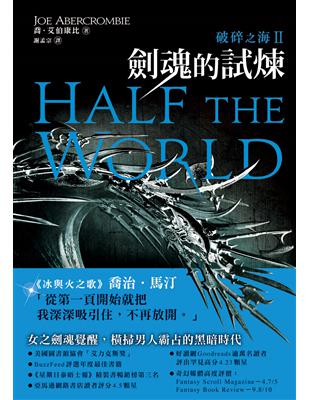

女之劍魂覺醒

橫掃男人霸占的黑暗時代

《冰與火之歌》作者 喬治•馬汀:

「從第一頁開始就把我深深吸引住,不再放開。」

《移動迷宮》作者 詹姆士•達許納:

「《破碎之海》三部曲進入了我獨家嚴選畢生最愛的奇幻小說之列。」

★ 美國圖書館協會「艾力克斯獎」

★ BuzzFeed評選年度最佳書籍

★ 《星期日泰晤士報》精裝書暢銷榜第三名

★ 好讀網Goodreads逾萬名讀者評出罕見高分4.23顆星

★ 亞馬遜網路書店讀者評分4.5顆星

★ 奇幻媒體高度評價:

Fantasy Scroll Magazine-4.7/5

Fantasy Book Review-9.8/10

一個國家與半個世界為敵,

其存亡繫於一艘航越半個世界的船,

一船去返之間,成就傳奇。

棘兒•巴圖生來就是要戰鬥的,強悍可比任何男孩子。她佩戴著父親的遺骨,矢志替父親報仇,一心要通過試驗成為合格的蓋特國戰士。盲目的鬥志卻害得她失手殺人,被判處極刑。

雅威司父的介入讓她逃過死劫,但他對她有何盤算,卻高深莫測。在雅威帶領下,棘兒乘上南風號當槳手,為蓋特國尋找盟友對抗至尊王,航越半個世界。

這一路上,有一名擅長奇門祕術的師傅嚴苛地訓練她。當棘兒的劍藝日益出神入化之際,她非凡的天命也逐步揭露。

她的昔日同袍布蘭德同被招募為南風號槳手,但兩人性情迥異。布蘭德勇武強健,渾身是力,卻個性憨直,時時想做好事。他要如何立身於這充滿血腥搏鬥、陰險算計的世界?布蘭德內心所受的考驗,與破碎之海同樣驚濤駭浪。

作者簡介:

喬•艾伯康比 Joe Abercrombie

一九七四年最後一天生於蘭卡斯特,是英文老師和社會學者的兒子。少年時期花了許多時間沉浸在許多不同的想像世界,之後帶著無中生有的才能從學校畢業。他搬到大城市住,學習泡茶,最後成了電視剪輯師,剪輯過紀錄片、活動和樂團演唱會影片,包括「鐵娘子」和「酷玩」的演唱會。可是在黑夜中他依然繼續無中生有。

他的成名作《第一法則》(The First Law) 系列,讓他一躍成為英國最炙手可熱的新銳奇幻作家。他筆力強勁,敘事富有流暢動感,獨具風格,又能在不同作品中變化寫法。《破碎之海》三部曲是他首部以青少年至成人為讀者群的跨齡作品,每冊皆以不同人物觀點書寫。

現在他跟妻子露還有他們的三個孩子葛蕾絲、伊芙和泰迪住在巴斯,並全職從事無中生有的工作。

譯者簡介:

謝孟宗

東海大學外文系學士、成功大學外文所碩士。曾獲梁實秋文學獎譯文首獎、譯詩獎、散文創作獎,以及台北文學獎等十餘種獎項。譯有《偶然的宇宙》、《大驅離:揭露二十一世紀全球經濟的殘酷真相》、《雙人舞:艾倫.萊特曼科學散文選》、《我所嚮往的生活》(合譯)。

各界推薦

名人推薦:

《破碎之海》三部曲 佳評選錄

喬•艾伯康比又做到了。英國最火紅的年輕奇幻作家又寫了一本讓人血脈賁張的小說──《半王的復仇》,這是個背叛與復仇的故事,節奏明快,從第一頁開始就把我深深吸引住,不再放開。

──《冰與火之歌》作者 喬治•R•R•馬汀

《破碎之海》三部曲進入了我獨家嚴選畢生最愛的奇幻小說之列。節奏的掌控達到完美的境界,角色真實而有深度,故事營造出可信而豐富的世界,情節更是峰迴路轉。或許我最喜歡的一點是,沒有絕對的好人或壞人:每個角色都是層次中有層次,一再讓人有驚喜的發現。我迫不及待地看完三本,並且真心希望喬•艾伯康比有天會再回來寫這個壯闊、迷人的世界。

──《移動迷宮》作者 詹姆士•達許納

只要一有機會,我就會推薦喬•艾伯康比的《破碎之海》三部曲給每個人。

──《骷髏偵探》作者 德瑞克•藍迪

以強烈的情感渲染力和機智來塑造人物,是艾伯康比的一項本領。情節與背景設定真實可信,讀者們將沉浸於棘兒和雅威的世界。這個節奏迅速的故事吸引著讀者不斷看下去,同時為爆破性的最終對決鋪哏。

──《出版人週刊》

艾伯康比精心寫出了一本能刺激人不斷翻頁的卓越小說。

──《紐約每日新聞》

《半王的復仇》和《劍魂的試煉》可能比某些家長所樂見的更偏向成人性質──人物橫死、賣為奴隸、遭到背叛和得到拯救(很少發生)。我猜這種偏向成人讀物的主題性質,可能正是某些青少年在尋找的。

──《路州倡導者報》

《劍魂的試煉》超級成功,幾乎在每個方面都是《半王的復仇》的加強版。

──Adam Whitehead, The Wertzone

讓人讀到無法放下,目不轉睛……這本書是個珍寶。

──Elitist Book Reviews

艾伯康比建構世界的手法太妙了,寫作功力好得不可置信,故事節奏非常迅速,沒有一刻是無聊的。這本書我讀到忘了睡覺。

──The Bibliophile Chronicles

名人推薦:《破碎之海》三部曲 佳評選錄

喬•艾伯康比又做到了。英國最火紅的年輕奇幻作家又寫了一本讓人血脈賁張的小說──《半王的復仇》,這是個背叛與復仇的故事,節奏明快,從第一頁開始就把我深深吸引住,不再放開。

──《冰與火之歌》作者 喬治•R•R•馬汀

《破碎之海》三部曲進入了我獨家嚴選畢生最愛的奇幻小說之列。節奏的掌控達到完美的境界,角色真實而有深度,故事營造出可信而豐富的世界,情節更是峰迴路轉。或許我最喜歡的一點是,沒有絕對的好人或壞人:每個角色都是層次中有層次,一再讓人有驚喜的發現。我迫不及...

章節試閱

第一個教訓

南風號隨潮浪擺盪,看上去如同賽犬般精實光滑。不僅重新粉刷了一遍,還配置新槳、新帆,以及新近添購的各項必需品。高高的船首及船尾上,司祭的白鴿雕像閃閃有光。如此船隻,正適合壯舉偉業和英雄歌謠。

可惜,南風號的新船員欠缺同等水準。

「他們好像……」不論何事,棘兒的母親總能說出些好聽話,但這會兒就連她都詞窮了。「是形形色色的人湊成了一夥。」

「我會用的形容詞是嚇人,」棘兒咕噥道。

棘兒用得上的說法或許還有走投無路、言行可憎、一臉斧疤。這些全可貼切形容在南風號和碼頭旁爬上爬下的那群為諸神所詛的人。他們搬運著麻袋和木桶,拉扯著船繩,人人又推又吼,或發笑,或虛聲恫嚇。一切都難逃雅威司父警醒的雙眸。

這批人能夠作戰。但與其說是戰士,不如稱為盜匪。他們的傷疤太多,顧忌太少。臉上的鬍鬚分叉、結辮,理得奇形怪狀,這裡一撮、那裡一撮;染了色的頭髮剪得形如尖刺。雖是衣著襤褸,卻在強健的手臂、粗厚的脖子、起繭的手指上掛著發亮的金銀錢環,向世人昭告不凡的身價。

棘兒很納悶,他們殺過的人,不知能堆成怎樣一座山。不過,她可不會輕易膽怯。尤其是當她別無選擇的時候。棘兒將儲物箱放下。箱裡擺著所有家當,父親那把舊劍用油布裹著,就擺在物品最頂層。她一臉大無畏的表情,走向眼前塊頭最大的人,拍了一下那人手臂。

「我叫棘兒.巴圖。」

「我叫陀斯杜瓦。」棘兒銳眼瞧著平生罕見的一顆大頭,微小的五官全擠在軟綿大臉的中央。這顆頭高高在上,棘兒一開始還以為頭的主人必定踩著個箱子。「是怎樣的霉運把妳帶來這兒啊,女孩?」問話聲帶有微微抖顫的悲音。

棘兒寧願有不同的回覆,但也只能厲聲答道:「我會和你一同出航。」

他眉頭一蹙,五官擠得更緊了。「一同沿神聖之河航行,先到克里伊輔,再繼續往前?」

她像平常那樣朝陀斯杜瓦揚起下巴。「如果船載了你這麼多肥肉還能浮的話。」

「看來,我們得在槳手座位擺些纖細的人,才能均衡一下。」說這話的人瘦小而結實,和肥大鬆軟的陀斯杜瓦恰成對比。此人一頭紅色亂髮,髮梢比誰都尖,一雙藍色眼睛明亮而溼潤,深陷於黑眼窩裡,眼神比誰都瘋狂。「我叫歐達,在破碎之海是出了名的。」

「因為什麼而出名?」

「因為各式各樣的事囉。」他蠟黃的臉閃過貪狼似的微笑。棘兒瞧見他按照殺手的作風,磨尖了前排牙齒。「我等不及要和妳一起出航了。」

「同感,」棘兒勉強沙啞地回了一句,而後不由自主倒退一步,差點絆到了另一人。她轉過身,那人也正好抬起頭來。他一隻眼睛走了樣,眼皮呈粉紅色,一道大大的傷疤自眼角沿滿是鬍碴的臉頰橫過雙唇。臉際結成辮子的長髮,則讓局面更不樂觀,這意味著此航船員裡會有個凡斯特人。棘兒一時氣沮,別過了臉去。橫眉也罷,冷眼也罷,全不管用。

面對棘兒藏不住的驚恐,那凡斯特人只是淡淡說道:「我叫佛洛爾。」然而,經歷過刀斧摧殘的木然臉孔,比任何怪吼怪叫還要駭人。

此刻,若不能大張聲勢,就只能示弱,而棘兒絕不願選擇後者。她奮起餘勇,粗聲道:「你那疤痕怎來的?」

「妳的疤痕又是怎來的?」

棘兒雙眉一緊。「啥疤痕?」

「諸神就賜妳這副長相?」他極為輕淺地一笑,就又盤捲起船索。

「和平父神保佑我們啊,」棘兒的母親從旁擠過,尖聲道。「這群人真稱得上是『嚇人』。」

「很快就換他們怕我了。」棘兒邊說,邊期盼話堅定說出口後就能成真。這並非她頭一次如此盼望。

有名船員理著光頭,滿臉以古奧文字刺上罪行。棘兒的母親瞪視著他和另一名雙臂脫皮帶傷的瘦小同夥嘎嘎說笑。「妳當這是件好事嗎?讓這樣的男人怕妳?」

「讓別人怕妳,比妳怕別人來得好。」這是棘兒父親說過的話。而棘兒的母親照例準備好了說詞來應付。

「人生只有這兩種選擇嗎?」

「戰士的選擇就這兩種。」棘兒但凡和母親一來一往說超過十個字,就會落入守勢,守著站不住腳的立場。她曉得母親再來要說什麼。如果只能贏來別人的畏懼,又何必為了當個戰士打得那麼辛苦?可是她的母親僅只閉著嘴,神色蒼白而驚恐,教棘兒在蓄勢待發的怒氣上疊加歉疚。兩人從以前就是這麼回事。

「妳不滿意,隨時可以回家去,」棘兒怒道。

「我想替唯一的孩子送行也不成嗎?雅威司父說,妳這一去,可能就要一年。」她母親話聲顫動,讓人聽了生氣。「如果妳回得來的話——」

「別擔心,我的小乖乖!」忽地一隻手勾住了棘兒的肩膀,嚇了她一跳。幾天前旁觀棘兒與布蘭德打鬥的那名古怪女人,將僅餘灰色髮根的頭伸進了棘兒和母親之間。「睿智的雅威司父已經把教導妳女兒的責任,交到了我靈巧的手裡。」

棘兒沒料到,自身情緒有辦法更低落,但諸神還是找到了法子。「教導?」

那女人將兩人抱得更緊,渾身氣息夾雜汗味、薰香味、藥草味、尿味,教人聞了頭暈。「我來教,妳來學。」

「您……是哪位?」棘兒的母親焦慮地打量著這名衣飾破舊的女人。「是走哪一行的?」

「近來,走的是小偷這一行。」這話讓棘兒的母親更加焦慮,到了驚駭的地步,那女人見狀又一派輕鬆地說:「不過,我也是個老練的殺手、航海家、摔角手、占星師、探險家、歷史學者、詩人,還擅長勒索及釀酒……也許漏掉幾項,記不得了。至於身為靈驗的業餘預言家,就更不必提囉!」

老女人從柱子上刮起少許新鮮鳥糞,以拇指試探了一下質地,還仔細聞了一聞,彷彿正要放入嘴裡嚐嚐,卻又打消了念頭,而將穢物抹在破破爛爛的披風上。

「不吉利啊,」她抬頭凝望盤飛的鷗鳥,咕噥道。「前頭說的各種本事之外,還得加上無人可比的一項……」她充滿暗示地搖了搖臀。「也就是,談情說愛之術。我的小乖乖,看吧,這年頭女孩子感興趣的事項,少有我稱不上極具資格,可好好指導妳女兒的。」

老女人一番話,聽得棘兒的母親啞口無言。如此難得的一幕,原該讓棘兒大感痛快,但她活了十來年,唯獨這一次也跟著啞口無言。

「棘兒.巴圖!」盧爾夫以肩膀在忙亂的船員中擠出條路。「妳遲到了!扭著妳沒肉的小屁股到碼頭那邊,開始搬麻袋。妳的朋友布蘭德已經……」他吞了吞口水。「我不知道妳有個姊姊。」

棘兒沒好氣地動了動舌頭。「這是我老娘。」

「不是吧!」盧爾夫想理順棕灰相雜的糾結鬍子,卻徒勞無功。「您若不嫌棄平凡老戰士的稱頌,我就斗膽說一句:您的美貌為碼頭增光,好比黃昏時的一盞燈。」盧爾夫瞥了眼她胸口的銀製鑰匙。「您的丈夫想必——」

棘兒的母親並不嫌棄盧爾夫的稱頌。甚至可以說是雙手緊抓著不放。「死了,」她隨即答道。「我那口子入土八年了。」

「聽了真教人難過。」說歸說,可實際上盧爾夫的口氣一點都不難過。「我叫盧爾夫,是南風號的掌舵。這群船員或許粗野了點,但我很早就學到,和順的人向來信任不得。他們全是我挑的,都很清楚分內該做什麼。棘兒就在我鬍子底下划槳。我會用溫柔的心腸和堅定的雙手來指引她,當成女兒一樣。」

棘兒翻了個白眼,卻只是白費勁。「您有孩子?」她母親問道。

「有兩個兒子,但已好多年沒見面。諸神讓我和家人分開太久太久了。」

「有沒有可能讓諸神也把你和我的家人分開?」棘兒嘀咕道。

「噓。」她母親噓了一聲,目光則從沒離開盧爾夫,尤其盯著他戴的那條環環相扣的粗厚金鎖鏈。「有您這等可靠的男人來操心我女兒在船上過得如何,我就大可放心了。希爾德雖然是個棘手的孩子,卻也是我的一切。」

盧爾夫雙頰紅潤,這是吹多了強風,以及顯然喝了不少帶勁麥酒的緣故。即使如此,棘兒仍覺得盧爾夫的臉紅了起來。「說到可靠不可靠,很多人可不這麼認為呢。不過您女兒在船上的生活,我保證會盡全力照顧。」

棘兒的母親面帶傻笑。「要不然我們之間還有啥好保證的呢?」

「諸神在上啊。」棘兒轉身走開。比他人的過分關心更教她痛恨的是,對她視而不見。

織禱使布林尤夫殺了一隻不知為何而死的牲畜,將鮮血塗在南風號船首獸像上,雙手由指尖到腕部都染紅了。他以哀戚的語調向諸神祝禱,包括汪洋母神、尋覓航道之女神、引導弓箭之神,和好幾十個棘兒聽都沒聽過的小神。她一向不熱衷禱告,也很懷疑天象對禱詞會多有興趣。

「一個女孩子家怎會和愛打鬥的船員湊在一起?」

棘兒轉過身,瞧見有個小夥子偷偷摸摸走來。來人身形細瘦,兩眼有神,一頭棕黃色亂髮,尖尖的下巴,鬍子將萌未萌,俐落的動作帶點神經質。照她判斷,年紀大概十四歲。

棘兒怒眉以對。「你是說,我不該來?」

「挑誰不挑誰,可由不得我。」他兩手一攤,既不感懼怕,也未露輕蔑。「我只是在問,妳是如何到了這群船員裡頭?」

「別招惹她!」一名矮小精實的女人狠狠摑了小夥子一記耳光。「沒告訴你要找些有用的事情做嗎?」她領著小夥子走向南風號,若干銅製砝碼在她頸間的繩圈搖搖擺擺,看樣子,不是商賈,就是船倉管婆,負責財貨的衡度。

「我叫莎弗瑞特,」她邊說,邊把手搭在臀部上。「那個問個沒完的小子是我兒子柯爾。他還沒體會到,學得愈多,就愈了解自己有多無知。他沒惡意。」

「我也是,」棘兒道,「但我就算沒惡意,好像還是造成不少傷害。」

莎弗瑞特咧嘴而笑。「幹我們這一行的,有些就習慣這樣。這次隨行,我負責管理必需品、煮飯和看顧貨物。手可別亂碰,明白嗎?」

「我還以為這趟的目的是為蓋特國贏得盟友。我們也要載運貨物啊?」

「要載運的有毛皮、樹脂、海象的象牙,和……別的東西。」莎弗瑞特皺起眉頭,望向船桅附近以鐵鏈鎖住、圈有鐵箍的箱子。「我們首要的任務是為和平父神發聲,不過這大老遠一趟,花的錢畢竟是雷絲琳王后出的。」

「哈!這女人可是一生都不會錯過獲利的機會。」

「我為何要錯過呢?」

棘兒再度轉過身去,視線直直落於王后的面容,兩人相距不到一步。有些人遠遠看上去,更具氣勢,但雷絲琳恰好相反。她如朝日母神般閃耀,如鏖戰母神般冷峻,胸前國家財庫金鑰閃有微光,身後成群奴僕與侍衛,個個聽了棘兒的話一臉不以為然。

「啊,諸神在上……我是說……請吾后恕罪。」棘兒單膝跪地,身子搖搖晃晃、失去平衡,差點要拉住雷絲琳的絲綢裙子才能穩住。「請王后見諒,小的向來不善於下跪——」

「或許妳該多練習練習。」王后和棘兒的母親年歲相仿,卻幾乎是天差地別——後者軟弱、慎重、感情用事,前者剛硬璀璨,恰似切割過的鑽石,而且直截了當,好比迎面一拳。

「這次出航能得您贊助,是一大光榮,」棘兒滔滔不絕道。「小的發誓,會竭盡心力為吾后之子——也就是說,為雅威司父效勞。」她意識到雅威早就不能算是王后的兒子,於是改口。「小的會竭盡心力為您的司祭效勞——」

「妳這女孩,發誓要打敗那小子,卻反而給打了個狼狽不堪。」黃金之后揚起一邊的眉毛。「愚人光說不練,英雄付諸實行。」雷絲琳彈了下指頭,一名僕人便湊近身去。她自棘兒眼前橫掃而過時,已低聲吩咐起僕人。

若非莎弗瑞特勾著棘兒的臂膀拉她起身,棘兒只怕會長跪不起。「依我看,王后欣賞妳。」

「那她如何對待她看不順眼的人?」

「但願妳一輩子都不會知道。」語畢,莎弗瑞特緊緊抱頭。她的兒子爬上船桅,俐落得像隻猴子,還坐在帆桁上,檢查船帆繩結打得緊不緊。「天殺的,柯爾,快從那兒給我滾下來!」

「是妳說要找些有用的事情做啊!」他邊高聲回話,邊鬆開抱著橫梁的手,誇張地聳了聳肩。

「笨蛋,你要是掉下來摔死了,還能有啥用?」

「很高興看妳成為本船的一員。」棘兒又將身子一轉,發覺雅威司父便在左近,旁邊跟著那個禿頭的老女人。

「我起過誓了,沒錯吧?」棘兒咕噥著回了一句。

「我記得,誓詞是說,我想妳如何效勞,妳就如何效勞。」

黑皮膚老女人輕聲竊笑道:「喔唷,這模糊的措辭糟糕透了。」

「可不是嘛,」雅威說。「看來,妳和船員自我介紹過了。很好。」

棘兒朝四下船員一瞥,瞥見母親和盧爾夫仍談得起勁,便沒好氣地動了動嘴巴。「他們看起來是一群可敬的夥伴。」

「說『可敬』是過獎了。見過史基芙了吧?」

「妳就是史基芙?」棘兒瞪視著黑皮膚老女人,對她另眼相看。「盜走精靈族遺物的殺人凶手?薇森大司母急著要抓的那個?」

史基芙聞了聞還帶有淺淡灰漬的手指,皺起了眉頭,彷彿猜不透指間怎會沾染鳥糞。「要說偷盜嘛,那些遺物不過是放在史托肯姆。想控訴,就叫精靈族來!要說殺人,這個,凶手與英雄的區別僅在於死者的地位。妳還說有人想抓我是吧,唉,我天性開朗,向來很受歡迎。雅威司父雇我做了……各種事情,」她以長長的食指戳著棘兒的胸口,「其中一項正是教妳打鬥。至於原因,只有他本人曉得。」

「我能打,」棘兒吼道,身形挺直,鼓足戰意。

史基芙將剃得只剩髮根的頭往後仰,放聲一笑。「我只看到大腳踏來踏去,笑死人了,那可不叫打鬥。雅威司父付我錢,是要讓妳成為致命殺手,」說完,史基芙迅雷不及掩耳地打了棘兒一巴掌,勁道大得她撞到了桶子。

「幹嘛打人?」棘兒撫著刺痛的臉頰說道。

「這是給妳的第一個教訓:隨時做好準備。我要是打得到妳,妳就活該挨打。」

「我想這話對妳也適用吧。」

史基芙笑得很開,說道:「當然。」

棘兒低身撲向史基芙,卻撲了個空,接著便腳步一絆,一隻手忽然給扭至背後,臉則朝泥濘的碼頭木板撞去。她的戰呼轉為驚喘,又因為小指給粗暴地一擰,再轉為長聲哀號。

「妳還認為我沒啥好教妳的嗎?」

「不了,不了,」棘兒低哼道。她無助地扭來扭去,手臂每處關節都感灼痛。「我很想學!」

「那妳學到的第一個教訓是?」

「別人要是打得到我,我就活該挨打。」

史基芙放開了她的小指。「妳很快就會察覺,疼痛是最好的老師。」

棘兒爬起身,膝蓋仍跪在地上。她甩了甩陣陣抽痛的手,發現老朋友布蘭德正俯瞰著她,肩膀扛了個麻袋,咧嘴而笑。

史基芙也咧嘴對著他笑。「很好笑是嗎?」

「是有一點,」布蘭德道。

史基芙打了布蘭德一記耳光,他跌跌撞撞往木頭柱子一倒,麻袋砸到了腳上,兩眼傻乎乎地眨著眨著。「妳也在教我如何打鬥嗎?」

「不是。然而沒理由你就可以鬆懈下來。」

「棘兒?」她的母親伸出手,要拉她起來。「發生啥事了?」

棘兒刻意不去搭母親的手。「我想,妳如果沒忙著引誘我們的舵手,而是好好為女兒送行,就會曉得發生啥事。」

「諸神在上,希爾德,妳完全不懂得厚道,是嗎?」

「去他的,父親都叫我棘兒!」

「喔,妳的父親,是啊,不管他做了何事,妳都能原諒——」

「這也許是因為,他死了。」

一如既往,棘兒的母親兩眼早噙著淚水。「有時我會想,我要是隨他去了,妳會比較快樂。」

「我有時也這麼想!」棘兒將儲物箱拉過來,一晃放到了肩上,箱內父親的劍咯咯作響。她用力踩著步伐,走向船去。

「我喜歡她倔強的性情。」棘兒聽見身後傳來史基芙的聲音。「很快,我們就能將這樣的性情導到正途。」

船員接連爬上了船,將儲物箱擺到各自的位置。船後段的另一隻槳由布蘭德來划。船舷愈往後愈細窄,他和棘兒的膝部幾乎要擠在一起,這讓棘兒大感憎惡。

「小心別撞到我的手肘就行,」棘兒咆哮著,心情惡劣得不得了。

布蘭德搖搖頭,甚是不耐煩。「我乾脆往海裡一跳,行吧?」

「你能嗎?那就太完美了。」

「諸神唷,」盧爾夫在兩人上方的舵手台喃喃道。「這一路沿神聖之河而上,我得聽你們倆和發情的小貓一樣叫來叫去嗎?」

「大有可能喔。」雅威司父瞇起眼睛,抬頭張望。天際雲層厚重,朝日母神幾乎快無影無蹤了。「天象不佳,要挑選航道可是件麻煩事。」

「很糟的天氣運。」陀斯杜瓦正發著牢騷。他划槳的位置靠近船的中段。「糟糕透頂的天氣運。」

盧爾夫鼓起鬍中雜有灰鬚的雙頰,吐了口氣。「這種時候,我就巴不得蘇美兒還在。」

「這種時候、別種時候,我都願她在。」雅威司父沉重地一嘆。

「誰是蘇美兒?」布蘭德細聲問道。

棘兒兩手一攤。「我哪裡會知道這號人物是誰?沒人和我說過半件事。」

雷絲琳王后手撫有孕而隆起的肚腹,眼觀南風號向大海推進。她朝雅威司父簡單點了一下頭,回身走向梭爾比城,隨行的大群奴僕也急忙跟上。這一次招募的船員慣於浪跡江湖,來相送的人因而少得可憐。棘兒的母親是送行的人之一,面頰上淚水縱橫,一隻手高高舉起和女兒作別。直到在船員眼裡,碼頭化為遠處小點,梭爾比堡壘縮成鋸齒狀凹槽,整個蓋特國消融於汪洋母神灰濛濛水平線上的灰濛濛天涯,她才把手放下。

划槳這回事,便是臉得朝後。老是看向過去,從不曾望向未來。老是觀察當下的損失,從不曾著眼可得的收穫。

棘兒照舊眉一橫眼一冷,可惜橫眉冷眼是很脆弱的。盧爾夫覷眼盯著前方地平線。布蘭德一個勁兒地划槳。即便這兩人有誰看見了淚水灑落在她的袖子上,也沒任何話好說。

第二個教訓

洛伊史達克位於神聖之河河口一座破敗島嶼,木頭搭造的商店層疊相擠,好比吐出的穢物,惡臭熏天。這個地方到處是哀泣哭訴的乞丐、大搖大擺的劫匪、粗手粗腳的碼頭工人,和油嘴滑舌的商賈。異國船員腳穿異國皮靴運來異國貨物,壓得搖搖欲墜的碼頭快喘不過氣。這批人購入食物和飲水,售出商品與奴隸。

「天殺的,我得喝一杯才行!」歐達吼道。南風號貼著碼頭行進至停泊處,柯爾跳上岸將船綁妥。

「要說服我和你一起去也可以,」陀斯杜瓦道。「只要別牽扯骰子就成。我半點骰子運也沒有。」布蘭德敢發誓,陀斯杜瓦費勁地登岸之後,南風號就從水裡往上浮了好幾根指頭寬。「想加入我們嗎,小子?」

這一問極為誘人。航越破碎之海這一趟,眾人可是歷經磨難:嚴苛的勞動、嚴苛的言語、惡劣的天氣、惡劣的脾氣。布蘭德原本期望這會是趟不可思議的航程,但到目前為止,他的天真反而更為不可思議。與其說船員有如一家人,在共同目標下緊密相連,不如說他們可比滿袋子毒蛇,朝彼此噴射毒液,而海上遠航也彷彿成了搏鬥,最終只能有一名贏家。

布蘭德舔了舔唇,想起菲德里芙的麥酒入喉的口感。隨後,他瞥見盧爾夫不以為然的神情,又念及菲德里芙的麥酒自喉頭逆湧的滋味,就選擇立身光明之中。「我最好還是別去了。」

歐達啐了一口唾沫,大表厭惡。「喝一杯不會死人的!」

「一杯是不會,」盧爾夫道。

「我的毛病是一杯接一杯,」布蘭德說。

「再說,我有件比喝酒更有用的事要他做。」史基芙一溜煙插身布蘭德與棘兒中間,長長的雙手勾住兩人臉頰。「我的幼苗們,去拿武器,上課時間早開始啦!」

布蘭德口中叫苦。他最不願意打鬥,尤其是和棘兒打。划槳時,他每划一次,棘兒就撞他的槳一次;他每講一句話,她就冷笑一聲。可想而知,她拚命想扳回一城。船員若是毒蛇,她就是眾蛇之冠。

「每個人在日正當中前就得回來!」眼見船員逐漸沒入洛伊史達克的錯綜巷弄,雅威司父便大聲喊道。接著,他壓低話聲和盧爾夫說:「在這兒停上一晚,就甭想要這群人再動身了。莎弗瑞特,千萬別讓他們殺了任何人。特別是自己人。」

莎弗瑞特正要把刀子在皮帶上扣好——說是刀,更像是劍,而且是把用了很久的劍。「有意自我了斷的人,早晚能如願。」

「那妳千萬讓他們晚一點如願。」

「想來,這事如何才辦得成,您也沒個主意吧?」

「憑妳銳利的口舌,足可逼一棵樹移動。」柯爾邊將船索打結,邊聽了這話咯咯狂笑。「如果說不動,我們都曉得妳也不怕拿匕首抵著他們。」

「好吧,但我可不發誓擔保什麼喔。」莎弗瑞特對著布蘭德點了點頭。「盡量讓我那愛找死的兒子遠離桅杆,行嗎?」

布蘭德看向柯爾,這小子對他咧嘴一笑,盡是調皮、愛惡作劇的神氣。「想來,這事如何才辦得成,你也沒個主意吧?」

「能有個主意就好了。」莎弗瑞特先是一哼,繼而一嘆,便朝城鎮走去。盧爾夫則是叫幾個抽到短籤沒能離船的人刷洗起甲板來。

布蘭德爬下船到了碼頭。長年潮來潮往,厚實的木板顯得不太牢靠。他伸展因划槳而僵直的肌肉,嘴裡唉唷有聲,還抖了抖因海水鹽分而發硬的衣服。

史基芙兩手搭著臀部,皺眉瞧著棘兒。「需要把妳的胸部綁緊嗎?」

「妳說啥?」

「打鬥時,女人的胸部可能會是個麻煩。晃來晃去,沙包似的。」史基芙伸手如靈蛇出洞,棘兒沒來得及扭動身子閃避,胸部便給掂量著捏了一下。「當我沒說。這對妳不成問題。」

棘兒怒目相視道:「謝謝妳喔。」

「沒必要謝我。我教妳是收了錢的!」老女人一跳一跳地回到南風號上,留下布蘭德和棘兒再度面對面,手持木製兵器。他離城鎮最近,她則背向大海。

「怎麼,孩子們,還等老鷹送邀請函來啊?」

「在這裡?」棘兒皺眉低望,碼頭很是狹窄,她和布蘭德相隔不到數步,冷峭的汪洋母神拍打著下方的支柱。

「還能是哪裡?快打!」

虎吼聲中,棘兒遞出一招,然空間這等窄細,只能容她一劍直刺。布蘭德輕易便以盾牌盡擋來招,每次格擋,還逼使棘兒後退四分之一步。

「不是要妳搔他癢,」史基芙叫道,「殺了他!」

棘兒目光四掃,尋覓立足點,但布蘭德不留餘地,輕快進逼,引她退向碼頭盡處。她向布蘭德衝去,全身散發慣見的蠻橫。雙方的盾牌碰撞、摩擦,可布蘭德有恃無恐,頑強地藉自身重量將她往後推。棘兒喊聲與唾沫交替,靴子刮磨著長有青苔的木板,木劍連連揮向布蘭德,可惜劍勢走弱。

結局已無從更改。哀號聲裡,棘兒自碼頭盡處向後一倒,撲通掉入汪洋母神相迎的懷抱。布蘭德的臉皮隨之抽跳了一下。這場勝利,能否使未來一年在棘兒身旁的划槳生涯好過一點,他是相當懷疑的。

克里伊輔離此還很遠很遠,當下竟變得更加遙不可及。

打鬥的結果讓留下的船員相視而笑。柯爾早爬上了橫梁,自高處大聲叫好,和往常一樣把母親的告誡拋到腦後。

史基芙以拇指與中指輕揉太陽穴。「不吉利啊。」

棘兒將盾牌往碼頭一拋,從覆有藤壺的梯子爬上來,身子溼透了,臉也氣白了。

「妳看上去很痛苦,」史基芙道。「這試驗不公平嗎?」

棘兒緊咬牙關,勉強應道:「戰場豈有公平可言。」

「小小年紀就有這等智慧!」史基芙遞上棘兒掉落的練習用劍。「再來一回?」

第二回合她甚至更快落水。第三回合她仰天便倒,和南風號的船槳纏到了一塊兒。第四回合她砍布蘭德的盾牌用力過猛,練習用劍的劍尖都給砍斷了。隨後,人又給布蘭德逼出了碼頭。

這時,各碼頭聚集了想看好戲的群眾。有些是南風號船員,有些是別船船員,有些則是城裡人,個個哈哈大笑,旁觀一名女孩給撞進水裡。有的還興致高昂地賭起誰輸誰贏。

「拜託,」布蘭德求道。「我們別打了吧。」就他來看,再打下去,要嘛讓棘兒怒氣更盛,要嘛換他落海,兩種情形他都不樂見。

「拜託你個頭啦!」棘兒放聲咆哮,便要再打一回。毫無疑問,假使有機會再戰,她依然會在夜月父神的照耀下跌入海中。然而史基芙以指尖輕輕將她的斷劍往下一帶。

「我想,妳替洛伊史達克的良善居民找夠樂子了。妳很昂揚挺拔,也很強壯。」

棘兒下巴一揚。「我比大多數男人還強壯。」

「比訓練場內的大多數小子還強壯,可是……」史基芙一隻手慵懶地指向布蘭德。「妳學到的教訓是?」

棘兒朝木板啐了一口口水,將沾到臉頰的唾沫星子擦去,繃著臉沒接話。

「妳就那麼喜歡海水的鹹味,還想和他過招嗎?」史基芙走向布蘭德,緊緊抓住他的手臂。「看看他的脖子。看看他的肩膀。妳學到的教訓是?」

「他更強壯。」說這話的佛洛爾站在船邊,兩隻前臂在欄杆上晃啊晃的,手裡則拿著抹布和刷塊。這大概是布蘭德頭一次聽見他開口。

「正是如此!」史基芙喊道。「我敢說這嘴巴很緊的凡斯特人是懂得作戰的。我的小乖乖,你那疤痕是怎麼回事?」

「我本來在為一隻馴鹿擠奶,誰知道這頭鹿攻擊我,」佛洛爾道。「這頭鹿之後一直很過意不去,但挽不回傷害了。」布蘭德邊聽邊納悶,佛洛爾那隻變形的眼睛是否眨了一下。

「真是英雄的標記啊,」棘兒撇嘴咕噥道。

佛洛爾聳了聳肩。「總得有人擠奶。」

「總得有人拿我的大衣。」史基芙嗖地一下脫去披風,扔向佛洛爾。

她精瘦如皮鞭,腰細似黃蜂,全身以布料裹住,繫了一條條皮帶,上頭掛滿刀子、鉤子、囊袋、鎬鋤、小樹枝、棍棒、紙片,以及布蘭德猜不出用途的玩意兒。

「打出生沒看過脫掉披風的老祖母嗎?」語畢,她由背後抽出一把斧頭,斧柄以深色木頭製成,細薄斧刃帶有倒鉤。奇特的字母形狀如蛇,刻在這把出色武器泛著光的鋼鑄斧面。她高舉另一隻手,拇指內縮、四指併攏。「我的劍在此。這等鋒芒值得歌謠傳唱,不是嗎?小子,你要有本事,就來把我逼到海裡。」

史基芙一動,架式教人摸不著頭腦。只見她東倒西歪、形似醉鬼,懶散鬆垂、恍如人偶,一把斧頭揮前舞後,砍得碼頭木板碎屑飄飛。布蘭德沿著盾緣看過去,想看她玩什麼花樣,卻絲毫看不出她下一步會踏在何處。於是,他等史基芙的斧頭盪開了,才謹慎地揮劍攻去。

但史基芙動作之快,教布蘭德難以想像。她箭步向前,間不容髮避開木劍,以斧頭的倒鉤勾住盾牌後拉開,再身形一閃,繞過布蘭德持劍的手,以指尖往他的胸口大力一戳。布蘭德一聲悶哼,踩著腳跟蹣跚倒退。

「你死了,」她說。

此時,斧光一閃,布蘭德急忙舉盾相擋,卻未聞交擊之聲。相反地,他面容抽動,往下一看,原來史基芙用手指戳中他的鼠蹊,而盾牌底緣下方,正可見到史基芙笑嘻嘻的臉。

「你死兩次了。」

布蘭德想把她推開,卻和對著微風出力沒有兩樣。她不知使了何種手法,溜到布蘭德身後,以手指朝耳下戳去,戳得他半邊身陣陣抽痛。

「死了。」

他正待回身,史基芙一記手刀砍中腎臟部位。

「死了。」

布蘭德轉過身,一臉齜牙咧嘴,朝人的頸子高度出劍,但史基芙早沒了人影。他只感某物鎖住了腳踝,戰呼從而化為咯咯驚呼,人也不停旋轉,失去了平衡,顛顛倒倒往碼頭盡處晃去。

他停了下來,又感某物扣住脖子,讓他呼吸困難。

「你是全洛伊史達克死得最透的小子了。」

史基芙一腳踩住他的腳跟,斧頭倒鉤勾住衣領,讓他沒掉下去,同時整個人猛然後傾,好抵銷他下墜的重量。布蘭德無計可施,在冰冷海水上方晃晃蕩蕩。圍觀群眾默然無聲,幾乎和布蘭德一樣,被史基芙露的這幾手嚇呆了。

「用蠻力贏不了強壯的人,就像我沒法和妳比拚青春,」史基芙向棘兒嘶聲道。「妳必須比對手反應更快、出手更快。妳必須更難纏、更伶俐。必須隨時找機會攻擊。作戰時必須捨棄榮譽、拋開良心,絕不留情。明白嗎?」

棘兒緩緩點頭。訓練場的學員中,就數她最不喜接受指導,卻也學得最快。

「這裡到底發生啥事?」陀斯杜瓦緩步走來。見到布蘭德口吐唾沫、懸在海水之上,他驚訝地張大了眼睛,立定不前。

「他們在受訓呢,」柯爾喊道。他自桅杆側身向外,一枚銅幣在指節間彈來彈去。「怎麼這麼快就回來了?」

「我擲骰子輸慘了。」他哀怨地摩娑碩大前臂,幾枚銀環已不見蹤影。「運氣壞透了,我說。」

史基芙嫌惡地嘶聲道:「運氣差的人至少得試著用精明的判斷來趨吉避凶。」她扭了扭手腕,斧刃的倒鉤勾破了布蘭德的衣領。這回換布蘭德手腳亂舞、掉落海中。換他由梯子爬上來。換他溼淋淋站著,受群眾譏笑。

他不樂意看到棘兒剛才的窘況。這下他更不樂見自身受窘。

凡斯特人把史基芙的破舊披風扔了回來。「好樣的。」

「好像在施魔法!」柯爾將銅幣高高拋起,卻一個失手,讓銅幣一閃一閃往海面直落。

「魔法?」老女人出手如電,以兩指在空中夾住柯爾的銅幣。「該說是訓練、經驗,和刻苦修行。改天我也許會施個魔法讓你瞧瞧。不過,但願不會有那麼一天。」她把銅幣向上拋得老高,給柯爾笑著一手抓住。「你可不會想承擔施法的代價。」

史基芙肩一聳,將大衣披了回去,衣料劈啪有聲。「妳學的那套作戰方式,」她對棘兒說,「排成一排,持盾戴甲,手握重劍,並不適合妳。這一套本來就不是為妳量身設計的。」她把棘兒手上的盾拉下來,往南風號的儲物箱間一丟,任其咚咚亂滾。「妳用的兵器得更輕靈,戰時才好更快出招。穿的護甲也得更輕盈。」

「少了盾牌,我如何在護盾連成的長牆中立足?」

「立足?」史基芙的眼睛睜得如杯子一般大。「妳是個殺手啊,女孩!是時時移動的暴風!妳要衝上前應敵,或者使計引誘敵人來攻,然後在妳所選的地盤,以妳所選的方式,殺敵致勝。」

「我父親是個有名的戰士,他總說——」

「妳父親如今安在?」

棘兒蹙眉了一會兒,嘴巴半張。她摸了摸潮溼衣服的隆起處,才緩緩把嘴闔上。「死了。」

「他作戰的本事不過爾爾。」史基芙把長斧拋向棘兒,而棘兒伸手在空中接住,掂了下重量,小心地左右一揮,斧刃嗖嗖作響。「斧面的文字是啥意思?」

「這是用五種語言寫道:『戰士必須能以萬物為兵器。』至理名言啊,就看妳的智慧夠不夠體現這句話。」

棘兒點了點頭,眉宇一緊。「我可是暴風啊。」

「眼下,更像是毛毛雨,」史基芙道。「但我們才剛開始呢。」

第一個教訓

南風號隨潮浪擺盪,看上去如同賽犬般精實光滑。不僅重新粉刷了一遍,還配置新槳、新帆,以及新近添購的各項必需品。高高的船首及船尾上,司祭的白鴿雕像閃閃有光。如此船隻,正適合壯舉偉業和英雄歌謠。

可惜,南風號的新船員欠缺同等水準。

「他們好像……」不論何事,棘兒的母親總能說出些好聽話,但這會兒就連她都詞窮了。「是形形色色的人湊成了一夥。」

「我會用的形容詞是嚇人,」棘兒咕噥道。

棘兒用得上的說法或許還有走投無路、言行可憎、一臉斧疤。這些全可貼切形容在南風號和碼頭旁爬上爬下的那群為諸神所...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。