追求幸福的你,踐踏幸福的你,都是同一個你,

其實,你遠比你想像的更危險……

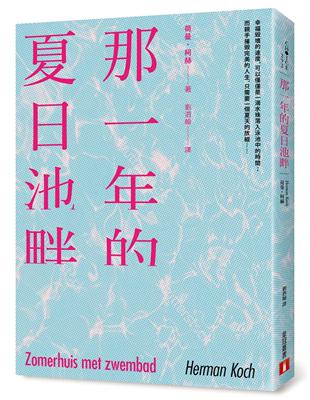

荷蘭當代最重要的作家,直指人性欲望的最高傑作!

出版家週刊2014年度最佳作品!紐約時報暢銷書!

荷蘭狂銷突破40萬冊!已售出22國版權!

幸福毀壞的速度,

可以僅僅是一滴水珠落入泳池中的時間;

而親手摧毀完美的人生,

只需要一個夏天的放縱……

在幸福的面具底下,

他們走在人性和欲望的鋼索之上,

一個不小心,就可能墜入惡意的深淵……

身為許多名流的家庭醫師,馬克一向以自己拿捏人際關係分寸的能力為傲。在病人眼中,他是有求必應的完美醫師,但在看似親和的態度背後,馬克其實根本不在乎任何病人,人類的身體讓他覺得噁心,人們的情緒和行為更讓他感到俗不可耐。

直到他遇到了知名演員勞夫,出於對勞夫美麗妻子茱蒂絲的遐想,馬克打破自己的原則,從舞台劇首演到家庭派對,一次又一次地答應勞夫的邀約,最後甚至為了製造「不期而遇」的機會而特地挑選家庭度假的地點。

於是馬克一家人和勞夫夫婦,再加上勞夫的導演朋友史丹利和他的年輕女友,一群人在地中海開始享受夏天的海濱假期。在蒸溽的暑氣之下,他們放任欲望的衝動奔流,但原本看似無傷大雅的遊戲卻逐漸失控,最終演變成一場突如其來的悲劇……

作者簡介:

荷曼‧柯赫 Herman Koch

1953年生於荷蘭安恆,兩歲時隨父母移居阿姆斯特丹。

他是荷蘭當代最重要的國際級暢銷作家,在荷蘭當地堪稱家喻戶曉,代表作《命運晚餐》席捲全球,創下250萬冊的驚人銷量,蟬連荷蘭CPNB暢銷排行榜超過兩年之久,榮登歐洲年度10大暢銷書,獲頒荷蘭NS Publieksprijs年度最受大眾喜愛獎,並被改編拍成電影。

《那一年的夏日池畔》則是他繼《命運晚餐》後,另一部既叫好又叫座的精采傑作,一推出便受到各國出版社的矚目,其中德國出版社所提出的預付金額,更創下荷蘭出版社版權主管「生涯所見最高」,由此可見柯赫受到重視的程度!

譯者簡介:

劉泗翰

資深翻譯,悠遊於兩種文字與文化之間,賣譯為生逾二十年,譯作有《四的法則》、《卡瓦利與克雷的神奇冒險》、《櫻草巷的神秘人》、《陌生人的孩子》、《愛的哲學課》、《三郎》等三十餘本。

各界推薦

媒體推薦:

非常吸引人……柯赫使用的語言彷彿聽診器,讓我們聽見角色跳動的心,和他們發自內心的嫉妒、愛意、恐懼和怨恨……這本小說以手術刀般的字句解剖了我們最難以卒睹的衝動……對於喜歡像《控制》這種驚悚小說的人,這本書是今夏必讀!──衛報

病態、扭曲,以及最重要的──高度娛樂性!怡人的氣溫和晴空無法驅散隨著故事開展而爬下你背部的那股寒意……柯赫是當代的阿嘉莎‧克莉絲蒂,這本書很可能是今夏最廣為被人討論的書!──芝加哥論壇報

嚇人的小說有很多種,而荷蘭來的這本由荷曼‧柯赫所寫的《那一年的夏日池畔》可能是最令人不安的一種。它有如惡魔般……你一定會上鉤!──匹茲堡郵報

這本書驚悚得可怕,而且極度有娛樂性。它的文字有種狂躁的清透和愉悅,帶著這本書到海灘上,你會被深深吸住而且全身發冷!──獨立報

本書具有腐蝕性和毒性……我讀到停不下來,一章接著一章。它憤世嫉俗得令人驚訝,而且擁有一種令人中毒的幽默感。──華盛頓郵報

這是本充滿各種主題的書(讀書會們,好好享受吧),柯赫寫得像是尼采用卡內基的方式說話。──紐約時報

《那一年的夏日池畔》是吸引人的閱讀體驗、意想不到的轉折以及令人緊繃的張力的綜合體。──娛樂週刊

如同他的暢銷作《命運晚餐》,荷蘭小說家柯赫透過有問題的敘事者講述了一個令人不安的故事。柯赫對於性別、罪惡感和復仇的精細探討讓他的第二本小說成為吸引人的作品!──「書單」網站

一本心理驚悚小說,講述一群齷齪的人所度的一場奢侈的假期,它一定會滿足喜歡《命運晚餐》的粉絲!──波士頓環球報

開頭幾頁以一個社會化的醫生對世間的尖酸態度,還有一股對血肉帶來的焦慮和冷得徹骨的洞察緊緊抓住讀者。──今日美國報

充滿轉折而且驚悚!──紐約郵報

媒體推薦:非常吸引人……柯赫使用的語言彷彿聽診器,讓我們聽見角色跳動的心,和他們發自內心的嫉妒、愛意、恐懼和怨恨……這本小說以手術刀般的字句解剖了我們最難以卒睹的衝動……對於喜歡像《控制》這種驚悚小說的人,這本書是今夏必讀!──衛報

病態、扭曲,以及最重要的──高度娛樂性!怡人的氣溫和晴空無法驅散隨著故事開展而爬下你背部的那股寒意……柯赫是當代的阿嘉莎‧克莉絲蒂,這本書很可能是今夏最廣為被人討論的書!──芝加哥論壇報

嚇人的小說有很多種,而荷蘭來的這本由荷曼‧柯赫所寫的《那一年的夏日池畔》可能...

章節試閱

我是個醫生,看診時間從早上八點半到下午一點。我看病時總是慢慢來,每一個病人看二十分鐘,這二十分鐘就是我獨到的賣點。這年頭啊,他們會說,你到哪裡去找一個願意給你二十分鐘的家庭醫生呢?──然後口耳相傳。他們說,他不會收很多病人噢,他對每個病人都花同樣的時間看診。我手邊有一張候補名單,如果有某個病人死亡或是轉走,我只要拿起電話,至少有五個人等著填補他的空缺。

病人分不清楚時間與關注的差別。他們以為我比其他醫生給他們更多的關注,其實我給他們的,只是較多的時間。事實上我在看診時,短短六十秒鐘之內,就已經看到了所有我必須知道的事情;至於其他的十九分鐘,我就用關注──或者說是:關注的幻覺──來填補時間。我會問他們一些再尋常不過的問題:你跟你兒子/女兒相處得好不好啊?這一陣子,有沒有睡得比較好一點?你確定沒有吃得太多/太少?我拿起聽診器放在他們的前胸,然後是後背。深呼吸一口氣,我說,現在慢慢地吐出來。我並沒有真的在聽,或者說,至少,我沒有認真在聽。所有人體內的聲音,聽起來都一樣。首先當然是心跳,心臟是盲目的,心臟就只是一直跳動,是人類的引擎,引擎只會讓船一直向前跑,卻無法保證走在正確的航道上。然後還有腸子的聲音,一些重要臟器的聲音,負荷過重的肝臟聽起來跟健康的肝臟不同,負荷過重的肝臟會呻吟,不但會呻吟,還會苦苦哀求,哀求讓它休息一天,讓它可以處理掉那些最糟糕的垃圾。可是現代人的肝臟,卻是一天到晚在趕工,追趕著做不完的工作進度。負荷過重的肝臟就像是二十四小時營業餐廳的廚房,碗盤堆積如山,儘管洗碗機已經拚命趕工,但是骯髒的碗盤和油污結塊硬化的鍋子依然愈堆愈高、愈堆愈高,因此負荷過重的肝臟始終等不到它一心巴望的那天休假。每天下午到了四點半或是五點(有時候還會更早一點),想要休一天假的希望又破滅了,如果肝臟走運的話,一開始的時候可能還只有啤酒而已,如果只是啤酒的話,它可以把大部分的工作就丟給腎臟去做。可是總會有那麼一些人,光是喝啤酒還不過癮,他們還會點一些別的:一杯琴酒、伏特加或是威士忌,那些讓他們可以一口乾掉的玩意兒。負荷過重的肝臟遭到迎頭痛擊,先是勉強撐著,到最後就丟盔棄甲:它會先變硬,像是過度充氣的輪胎,這時候只要在路上一個顛簸,整個輪胎就會爆掉。

我耳朵聽著聽診器,手裡壓著皮膚底下的硬塊。這樣會不會痛?如果我再用力一點,硬塊就會在我的診間當場爆裂開來。這可不成,這樣會造成難以收拾的後果。血噴出來的時候,就像是巨浪臨頭,沒有任何一個家庭醫生會樂見病人死在他的診間。如果死在他們自己家裡,那就完全不一樣了。三更半夜,在他們的私宅裡,死在他們自己的床上。如果是肝臟爆裂的話,他們通常連打電話的時間都沒有,反正等救護車來的時候,也為時已晚了。

每隔二十分鐘,我就看一個病人。診所就設在我家的一樓,他們拄著枴杖或是坐著輪椅進來。有些人是因為太胖,其他的人則是喘不過氣來,無論如何,他們都不可能再爬樓梯了,即使只是一小段的台階,也肯定會要他們的命,至於其他人只是以為自己會死,想像自己只要走一級台階,就會聽到死神的召喚──大部分的病人都是這個樣子。大部分的病人都沒有什麼毛病,他們哼哼唉唉,呻吟牢騷聲不絕於耳,不知情的人以為死神無時無刻不盯著他們的臉看,他們重重地坐進椅子,與我隔桌相對,然後長嘆一聲,但是其實他們一點毛病也沒有。我就讓他們盡情地發牢騷,說我這裡痛、那裡疼的,有時候底下這裡還會抽筋……我盡可能地表現出興味盎然的樣子,同時拿著筆在紙上塗鴉。然後我會叫他們起來,跟著我進診療室。有時候,我會請他們到屏風後面把衣服脫掉,但是大部分的時候都不會。人體即使穿著衣服就已經夠醜陋了,我一點也不想看他們光著身子,不想看到那些陽光永遠都曬不到的地方:不想看到肥肉層層疊疊的皺摺,裡面始終溫暖潮濕,適宜細菌滋長,不想看到腳趾縫間、指甲底下的黴菌孳生,蔓延、感染,不想看到在這裡抓、那裡搔,抓到皮膚開始流血的手指頭……就是這裡,醫生,就是這裡最癢……不要,我一點也不想看。我假裝在看,其實心裡想著別的事情:想著遊樂園裡的雲霄飛車,車廂前面有一隻青龍盤據,坐在車上的人高舉著雙手,喊得聲嘶力竭。我的眼角餘光瞟到一撮濕濕的陰毛,或是遭到感染紅腫、從此寸草不生的一塊光禿禿的皮膚,這時候我心裡想著飛機在半空中爆炸,乘客仍然坐在座椅,仍然繫著安全帶,就從一哩高的半空中跌落永恆:半空中好冷,空氣好稀薄,底下又是一片汪洋等著他們。我小便時會痛,醫生,好像是有針要從裡面扎出來似地……一列火車就在進站前爆炸,哥倫比亞號太空梭炸成數以百萬計的碎片,第二架飛機撞上世貿雙子星的南大樓。這裡會痛,醫生,就是這裡……

你可以穿上衣服了,我說,這樣就可以了,我會開一張處方箋給你。有些病人會露出滿臉掩不住的失望:處方箋?他們愣了幾秒,站在那裡,內褲還掛在膝蓋附近,茫然地看著我;他們在百忙之中抽出一個早上的時間過來,現在他們要看到自己的錢花得有價值──儘管這些錢其實是醫療界勉強擠出來的──至少,也要醫生動手做點什麼。他們要看到醫生戴起橡膠手套,用他那純熟的指頭實際去摸摸什麼東西,比如說某個身體部位,他們要他至少動動一根手指頭,檢查一點什麼。他們希望接受檢查。雖然憑他經年累月的臨床經驗,只要用敏銳的眼睛看上一眼,就可以知道一個人有沒有毛病,因為在此之前,他已經看過十萬次,因為經驗告訴他不需要在這第十萬零一次突然戴上橡膠手套,但是光這樣並不足以滿足他們。

可是,有時候無論如何就是躲不掉。有時候,你就非得動手去做不可。通常只需要一、兩根指頭,可是有時候卻必須用到整隻手。我戴上橡膠手套。請你翻過去側躺……對病人來說,走到這裡,就是一條不歸路了。我終於要認真地對待他,他終於要接受內診,可是這時候,他的目光已經不在我的臉上,現在他只能專注地看著我的手,看著我戴上橡膠手套的手。他開始懷疑自己為什麼讓事情走到這個地步,這是否真的是他想要的。在戴上手套之前,我會先洗手。水槽在檢驗台的對面,所以我在抹肥皂時是背對著病人。我慢條斯理地捲起袖子,可以感覺到病人的目光盯著我的背。我讓水龍頭裡的水嘩啦啦地沖在手腕上,先徹底地清洗雙手,然後是前臂,然後一路洗到肘部。流水聲蓋過了所有的聲音,但是我知道,我知道等我洗到了手肘,病人的呼吸就會開始變得急促,幾秒鐘之後,甚至完全停止。內診即將開始。病人有意識或無意識地堅持要檢查,他可不想讓人用一張處方箋就隨隨便便地打發走,這一次不行。然而在此同時,他又心生懷疑,為什麼醫生洗手消毒要從手掌、手臂一路洗到手肘呢?有時候,病人的體內會開始緊張收縮,雖然這時候他應該要盡可能地放輕鬆才對,輕鬆才是內診順利的關鍵。

這時候,我已經轉身,正在擦乾雙手、手臂和手肘。我不看病人,逕自從抽屜裡拿出一雙用塑膠袋密封包裝的手套,撕開封套,用腳踩著垃圾桶的踏板,掀開垃圾桶,把空袋子丟進去。直到這個時候,當我拉上手套時,我才正眼看著病人。他的眼神──我該怎麼說才好呢?──跟我在開始洗手之前迥然不同。他還來不及表達心中的不安,我就說:請側身躺好。比起將長褲和內褲褪到腳踝,裸體面對著牆壁,比較不那麼丟臉,也比較不那麼無助。腳下的鞋襪俱全,褪下的長褲和內褲也依然擠在腳踝。跟上了腳鐐的囚犯一樣,長褲纏在腳踝的人也跑不掉。像這樣的人,你可以叫他乖乖地躺下來做內診,但是你當然也可以一拳打在他的側腦或是拿起手槍,對著天花板清空彈匣。這些謊言他媽的我已經聽得夠久了!我要開始數到三……一……二……放輕鬆,我又說一次,請轉身側躺。我把橡膠手套朝手腕拉高一點,讓手套更服貼手指,橡膠的噼哩啪啦聲總是讓我聯想起宴會上的氣球,生日派對上的氣球。你在前一天晚上吹好,給過生日的小男孩一個意外的驚喜。這會有點不舒服,我說,重點是要保持冷靜的呼吸。病人完全意識到我的存在,就在他赤裸的身子後方,但是他再也看不到我。到了這個時候,我才慢慢地進一步檢查這個軀體,或者說,至少是這個軀體赤裸的那個部位。

在此之前,我一直認定病人是男性。在前述的例子中,是一個男人躺在檢查台上,長褲和內褲都褪下來。女性病患又是另外一回事了,我待會兒再說。現在說到的那個人朝著我這邊微微轉頭,可是就像我先前所說的,他已經看不到我了。現在把頭部放輕鬆,我說,你現在只要放輕鬆就行了。病人不知道的是,這時候我的目光已經轉移到赤裸的下半身。我已經跟他說過接下來的步驟可能會有一點不舒服,但是在那句話和真正不舒服的感覺之間,卻什麼都沒有。那是一段空白的時間,是整個檢查過程中最空白的一段時間。一秒一秒在沉默中逝去,像是把聲音關掉的節拍器,像是默片中擺在鋼琴上的節拍器。肢體接觸還沒有發生,赤裸的背部有內褲的勒痕,鬆緊帶在皮膚留下一條紅色的痕跡,有時候還會有痤瘡或是痣,皮膚本身通常是異常的蒼白──這裡是陽光絕少照射到的部分──然而,卻幾乎一定會有毛髮。沿著背部往下,愈往下,毛髮就愈濃密。我是個左撇子,總是把右手放在病人的肩膀上,透過橡膠手套,可以感覺到病人的身體僵硬,整個身體緊張收縮,身體想要放鬆,但是人的本能更有力,讓身體本能做好準備,抗拒外來的入侵。

這個時候,我的左手通常已經到了應該去的地方。隨著我的中指向前挺進,病人的嘴巴張開,雙唇微啟,吐出一聲輕嘆,介於嘆息與呻吟之間的聲音。不要緊張,我說,只要一下下就好了。我試著什麼都不去想,不過總是很難。所以我就想著在足球場上不小心把腳踏車鑰匙掉進爛泥堆裡的那天晚上,那個泥堆面積不過一碼見方,但是我確信鑰匙就掉在裡面。這樣會痛嗎?我問。這時候,我的食指也跟著中指一起進去了。用兩根手指頭比較容易找到鑰匙。有一點……哪裡?這裡?……還是這裡?那時候還下著雨,雖然球場周圍有幾盞燈,不過仍然太暗了,什麼都看不清楚。通常都是攝護腺的問題。癌症或者只是腫大而已。在第一次檢查完畢之後通常都沒有什麼可以說的。我可以走路回家,等第二天再來,等到天亮以後再來。可是我的手指頭都已經在裡面了,泥巴也滲入了指甲縫裡,現在喊停,沒有什麼道理。噢嗚!就是那裡,醫生!幹他媽的!對不起……哦,幹他媽的!接著,出現了那麼一秒鐘的摩擦,我的指尖在軟爛的泥中摸到了什麼硬硬的東西。小心點,很可能是一片碎玻璃……我拿到燈光下來看,在球場旁的一盞路燈下,就著微弱的燈光看個仔細,但是我其實已經知道那是什麼東西,在燈光下反光,閃閃發亮著,我終究不必走路回家。我完全沒有看手,就直接脫掉手套,丟進用腳踩開的垃圾桶裡。你可以坐起來了。你可以穿上衣服。現在下定結論,還言之過早,我說。

一年半前,勞夫‧梅爾突然出現在我的候診室。我當然一眼就認出他。他問說是不是可以跟我談一談?嗯……不是什麼緊急的事情,他說。等我們走進我的辦公室,他就開門見山地說,他想要知道是不是真的,因為那個誰誰誰跟他說,我還滿習慣開處方箋給──講到這裡,他鬼鬼祟祟地四面張望了一下,好像這個地方被人裝了竊聽器似的。那個「誰誰誰」是常來找我的一名病患。到頭來,他們還是什麼事都跟彼此說,所以勞夫‧梅爾才會找上門來。那要看情況,我說,我必須先問你幾個問題,知道你的健康狀況,這樣我們以後才不會碰到什麼不愉快的意外。但是他堅稱,如果我們這樣做呢,如果一切都沒有問題,你會願意……我點點頭。是的,我說,這些都可以安排。

現在,十八個月過去了,而勞夫‧梅爾死了。明天早上,我得出席醫療檢驗委員會,倒不是因為那個時候我幫他做的那件事,而是大約六個月後發生的另外一件事,一件你或許可以稱之為「醫療失誤」的事。我倒不是特別擔心醫療檢驗委員會,在醫學界,我們彼此都認識,還常常是一起唸書的同學呢!這裡不像是在美國,只要一次小小的誤診之後,一個律師就可以毀了一個醫生。在這個國家,你得真的是做得太過火才會如此,而且即便如此,最多也不過就是一個警告或是暫停執業幾個月而已。

我只要確定委員會上的成員真的把此事視為醫療失誤就可以了。我必須保持冷靜理性,必須百分之百地相信這是一件醫療失誤。

葬禮在幾天前舉行,就在河彎旁那個美麗的鄉間墓園。古老的大樹,風吹過樹枝,吹得樹葉颯颯地響,枝頭小鳥啁啾。我盡可能地躲在最後面,看似已經夠低調了,但是卻完全沒有料到接下來發生的事情。

「你好大的膽子!竟然還敢在這裡露臉!」

極短暫的純然寂靜,靜到似乎連風也驟然停息,鳥兒們也悄然無聲,就這樣一秒過了一秒。

「你這個狗屎王八蛋!你好大的膽子!你好大的膽子!」

茱蒂絲‧梅爾的聲音像是受過訓練的歌劇演員,清朗洪亮,即使坐在音樂廳最後一排的觀眾也可以聽得一清二楚。所有的眼睛都朝我這裡看來。她就站在打開後車門的靈車後方,抬棺的人才剛剛把裝著她丈夫遺體的靈柩扛上肩膀。

然後她邁開大步,推開數以百計前來致哀的人,朝我這裡走來。人群也自動讓開一條通道,讓她走過去。在接下來的三十秒鐘之內,所有的人都屏息以待,全場寂靜無聲,只有她的高跟鞋踩在碎石車道上的腳步聲。

她走到我面前,停下腳步。我原本以為她會打我一記耳光,或是掄起拳頭搥打我的胸膛,換言之,就是當眾吵吵鬧鬧──這種事,她向來在行。

可是她沒有。

她看著我,眼白泛著紅色的血絲。

「狗屎王八蛋!」她又說了一次,不過這一次比較小聲。

然後她朝我臉上吐了一口口水。

我是個醫生,看診時間從早上八點半到下午一點。我看病時總是慢慢來,每一個病人看二十分鐘,這二十分鐘就是我獨到的賣點。這年頭啊,他們會說,你到哪裡去找一個願意給你二十分鐘的家庭醫生呢?──然後口耳相傳。他們說,他不會收很多病人噢,他對每個病人都花同樣的時間看診。我手邊有一張候補名單,如果有某個病人死亡或是轉走,我只要拿起電話,至少有五個人等著填補他的空缺。

病人分不清楚時間與關注的差別。他們以為我比其他醫生給他們更多的關注,其實我給他們的,只是較多的時間。事實上我在看診時,短短六十秒鐘之內,就已經看...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。