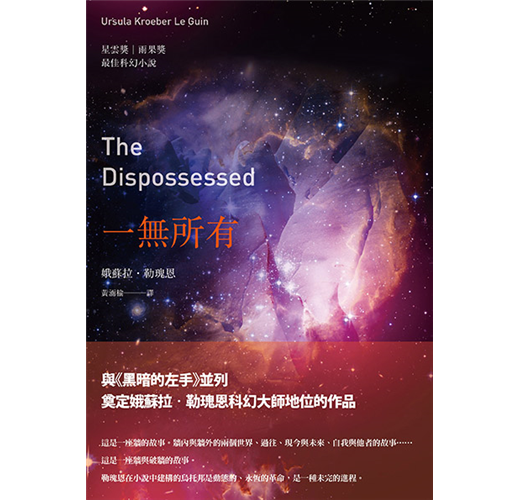

雨果獎、星雲獎最佳科幻小說

當代科幻小說在主流文學界奠定地位之重要代表作

村上春樹最喜歡的女作家之一

這是一座牆的故事。牆內與牆外的兩個世界、過往、現今與未來、

自我與他者的故事……

這是一座牆與破牆的故事

勒瑰恩在小說中建構的烏托邦是動態的、永恆的革命,是一種未完的進程。

他,雙手一無所有,毅然踏上異鄉……

烏拉斯星球雲霧繚繞、綠野平闊,而它的衛星安納瑞斯卻無比貧瘠,除了零星耕地之外,大多是一片荒漠。數百年前,部分烏拉斯人拋棄歷史與豐美故鄉,到安納瑞斯殖民。這些新住民倡導一切共有共享,更斷絕與其他世界的聯繫,建立一個異於資本主義故鄉的封閉新社會。

生長在安納瑞斯的薛維克,致力研究時間理論。本著追求知識真理與自由的理念、聯絡手足之情的夢想,冒險前往烏拉斯。烏拉斯人視他為改變世界的英雄,家鄉同胞卻視他為墮落的叛徒。奢華的新世界有他夢寐以求的資源,然而陰謀與利益爭奪的耳語也令他困惑不已。對他伸出歡迎雙手的,究竟是敵是友?扭轉宇宙時間的新理論,又將落入哪一方手中?

美國小說家娥蘇拉.勒瑰恩,繼《黑暗的左手》之後,又一部科幻經典。勒瑰恩以冷靜的筆觸,深沉刻畫出個人與社會群體之間的種種關係。烏托邦與反烏托邦,是否僅在一線之隔?在《一九八四》、《美麗新世界》之外,你將對人類社會的未來有更新、更不同的想像。

〔本書曾於2004年(初版)、2011年(再版)於繆思出版發行〕

作者簡介:

娥蘇拉.勒瑰恩(Ursula K. Le Guin)

美國重要奇幻科幻、女性主義文學作家,1929年生。著有長篇小說20餘部、短篇小說集10本、詩集7本、評論集4本、童書10餘本;並編纂文選與從事翻譯,包括將老子《道德經》譯成英文。曾獲美國國家書卷獎、號角書獎、紐伯瑞獎、世界奇幻獎、軌跡獎、星雲獎、雨果獎、小詹姆斯.提普翠獎、卡夫卡獎、普須卡獎……等,以及SFWA大師、洛杉磯時報Robert Kirsch終生成就獎等榮譽。

她的奇幻成長小說系列「地海六部曲」與「魔戒」、「納尼亞傳說」並列奇幻經典,科幻小說《黑暗的左手》、《一無所有》等也是科幻迷心目中永遠的經典。小說探討的議題,從自我成長與認同,到社會制度探討與性別問題,都鞭辟入裡,在優美恬澹的敘事風格中予人寬廣深沉的省思空間。西洋文學評論家哈洛.卜倫將她列為美國經典作家之列,日本作家村上春樹也是她的書迷。

譯者簡介:

黃涵榆

臺大外文系博士,現任臺灣師範大學英語學系教授。

各界推薦

名人推薦:

超凡之作,勒瑰恩筆下的社會具有精巧的細節,文化雖為杜撰,但可信度極高,同時人物栩栩如生,顯然就是該種文化下會出現的人物。──Baird Searles,《艾西莫夫》雜誌常駐科幻評論家

勒瑰恩的文筆極為出色、簡練,其作品令人折服,在她之後至少十年內都不該再有人嘗試書寫烏托邦。──Gerald Jonas,《紐約時報》

《一無所有》的文字與情節皆美,體現了科幻小說的一個關鍵功能:創造出不同的社會體系,並檢視其如何運作,或其是否可行。──席奧多‧史特金,美國科幻、恐怖小說家與評論家

娥蘇拉.勒瑰恩是我最喜歡的女作家之一。──村上春樹

想像力豐富,風格上乘,超越托爾金,更遠勝多麗絲.萊辛,實為當代奇幻與科幻文學典例。──哈洛.卜倫(西洋文學評論家,《西方正典》作者)

名人推薦:超凡之作,勒瑰恩筆下的社會具有精巧的細節,文化雖為杜撰,但可信度極高,同時人物栩栩如生,顯然就是該種文化下會出現的人物。──Baird Searles,《艾西莫夫》雜誌常駐科幻評論家

勒瑰恩的文筆極為出色、簡練,其作品令人折服,在她之後至少十年內都不該再有人嘗試書寫烏托邦。──Gerald Jonas,《紐約時報》

《一無所有》的文字與情節皆美,體現了科幻小說的一個關鍵功能:創造出不同的社會體系,並檢視其如何運作,或其是否可行。──席奧多‧史特金,美國科幻、恐怖小說家與評論家

娥蘇拉.勒瑰恩是我最喜歡的女作家之...

章節試閱

第一章

有一道牆,看起來不怎麼起眼,由未切割的岩石隨便堆砌而成。成年人可以直接看到牆外,孩童甚至能爬上去。牆與道路相接處沒有門,反倒退化成純粹的幾何圖形:一條線、一種邊界的概念。然而,概念是真實的、重要的。七個世代以來,這個世界再也沒有比這道牆更重要的東西了。

這道牆如同所有的牆一樣曖昧、兩面。牆外和牆內的景觀完全取決於觀者站在牆的哪一邊。

從一邊望去,這道牆環繞著稱為「安納瑞斯航站」的六十英畝荒原。荒原上有幾臺起重機、一座火箭發射臺、三間倉庫、一間卡車維修廠、一棟宿舍。宿舍看起來堅固、汙穢、哀傷;裡面沒有花園,沒有小孩——顯然沒人住在那兒,或者根本沒人打算在那裡久留。事實上,那是一間隔離所。牆不僅隔絕了登陸場及來自外太空的船艦,更隔絕船艦上的人、他們出發的世界,以及宇宙其他地方。

從另一邊望去,牆包圍了整個安納瑞斯,將整個星球裹在牆內,形同一座監獄,隔絕在其他世界與其他人之外。

有些人正沿路走向登陸場,或站在道路貫穿圍牆處附近。

人群通常都從鄰近的亞博奈市到這裡來觀看太空船,或者只是來看圍牆,畢竟這是他們生活的世界裡唯一的邊界,在別處看不到「禁止闖入」的告示。青少年特別受到吸引,他們來到這兒,坐在圍牆上東看西看:倉庫那兒或許會有工人從卡車上卸下板條箱,發射臺上也可能會有太空船。太空船一年只來八次,消息只發布給航站人員,因此若有幸能看到一次,觀眾皆興奮不已——不過,這是以前了。此刻,觀眾坐在牆上,停泊的太空船如黑色矮塔矗立在駛過荒原的起重機之間。一個女人從其中一組倉庫工人那裡走過來,說:「各位,我們今天要關了。」她別著安全部門的臂章,那東西看起來和太空船一樣稀奇,有點嚇人。女人的音調雖然和緩,卻很堅決。她是那群工人的頭頭,若惹毛了她,其他人自然會來助陣。反正也沒什麼好看了。外星人、異域來的人,都躲在船上。沒戲看。

這對安全部來說也是一場爛戲。有時候,那女領班甚至希望有人企圖翻牆,或有外星船員跳船,或者有哪個亞博奈來的小鬼想溜進來瞧一瞧貨機。這樣的事從沒發生過。從來都沒真正發生過任何事。事情真的發生的時候,她全然措手不及。

「全心號」的機長對她說:「那些傢伙是為了我的太空船來的嗎?」

領班看了看。閘門附近的確圍了一群人,大約有百來人,甚至更多。他們站在周圍,就只是站著,像饑荒時人群包圍運送物資的車站一般。這種情況嚇到了領班。

「不,呃……他們在抗議。」她以有限的依歐語緩慢說著,「你知道的,呃,抗議那個乘客。」

「妳是說,他們追著我們要載的那個王八蛋?那他們是要阻止他,還是阻止我們?」

「王八蛋」一詞無法翻成領班自己的語言,便不具任何意義,只代表某種外來語。但她不喜歡這個詞所發出的聲音和機長的語調,也不喜歡機長這個人。「你可以照料你自己嗎?」她簡短問道。

「媽的,當然。妳只要快點把貨卸一卸,然後把那個王八蛋弄上太空船,沒有任何一個奧諦斯的暴民可以給我們製造麻煩。」他拍拍戴在皮帶上的東西,一個看起來很像變形陰莖的金屬物體,並憐憫地看著這個沒有武裝的女人。

領班冷冷看了一眼那個有如陰莖的物體,知道那是種武器。「太空船會在十四點前讓乘客登船。為確保全體船員的安全,十四點四十分起飛。如果你需要任何協助,就留個訊息給基地塔臺。」在機長要說話扳回一城前,她已經邁步離開。憤怒讓她更為強勢地對待她的隊員和群眾。靠近牆邊時,她下了命令:「道路淨空!貨車要經過了,不讓開的人會受傷,統統到路邊去!」

群眾跟她爭論,也彼此爭論。他們仍然繼續越過道路,有些人甚至走到牆內來;不過,多少有些人漸漸退到路旁去了。如果說領班沒有指揮這些暴民的經驗,這群人也沒有當暴民的經驗。他們只是各個社區裡的成員,並不屬於同一個團體,因而不受群眾情感的煽惑——因為,有多少人,就有多少種情緒。他們不認為命令是霸道的,也沒有違抗的經驗。因為他們缺乏經驗就這樣救了這位乘客的性命。

這些人來此,有的是為了刺殺這個叛國賊,有些是來阻止他離開或辱罵他,有些只是來看看他而已。那些不打算殺叛國賊的人擋住了刺客的去路。雖然有對夫婦帶了刀子,但沒有任何人攜帶槍枝。對他們而言,「攻擊」意指身體上的侵犯,希望能親自處置這個叛國賊。他們料想叛國賊該有交通工具護送,可是當他們試圖檢查一部貨車、和憤怒的司機吵起來時,那位眾所期盼的人正獨自穿越馬路。群眾認出他的時候,他已穿過大半荒原,後面跟著五名安全人員。那些要殺掉他的人在後面追趕,卻已經太遲;用石頭攻擊倒還不晚。叛國賊要登船時,他們用石頭丟他,一顆石頭卻當場打死一名安全人員。

太空船的所有艙口都已關閉,安全人員拖著同伴的屍體走回來。領頭的群眾衝向太空船,那四名安全人員並未阻止,這讓領班氣得臉色發白,詛咒眾人下地獄,於是大家也刻意避開她。領先的群眾一跑到太空船旁,便四處散開,站在那裡,猶豫不決。這時,太空船支撐火箭的塔架突然運作起來,連接太空船的管線衝出一陣蒸氣,地面像是被火燒過,完全脫離人類經驗範圍,讓群眾感到迷惘。他們站在那兒,拿不定主意,不自在地看著頭頂上那巨大的黑色火箭。荒原遠處響起警笛聲。有個人轉身往回走,其他人也陸續跟著走回閘門,完全無人阻止。短短十分鐘內,登陸場內完全淨空,群眾零零落落散回亞博奈市。最後,彷彿什麼事都沒發生。

全心號裡卻是另一番場景。從基地塔臺倒數發射開始,所有的例行程序都加快進行。機長下令將那位乘客綁住,和醫生一起關在船員休息室中,以免他們礙手礙腳。休息室裡有螢幕,如果他們想,可以觀看太空船起飛的情形。

這位乘客盯著螢幕,看到荒原,看到環繞荒原的牆,看見牆外遠方納賽羅斯的斜坡上點綴著赫侖樹叢和稀疏的銀色月棘林。

突然間,螢幕上的一切變得燦爛刺眼、無法目視,他覺得頭好像被人用力壓在軟墊座椅上,如同在牙科的手術臺上,頭向後壓,被迫張開嘴巴。他無法呼吸,覺得好想吐,害怕得五臟六腑都像移了位一樣。他整個身體都在向那個控制他的巨大力量大聲吶喊:「不是現在,還沒,等一等!」

眼睛救了他。想要看見外物,以及將所見傳送到大腦的堅持讓他突破恐懼的包圍。螢幕上是奇怪的景象,一個巨大而毫無生氣、布滿石頭的平原;這是從大峽谷上的群山看過去的沙漠景象。但他怎麼會又回到大峽谷了呢?他試著告訴自己現在是在飛船當中了。喔,不,是太空船。平原的邊緣閃爍水面的光芒,是遠方海洋的光,因為沙漠裡是沒有水的。然後呢?他看見了什麼?漸漸地,這片石頭構成的平原不再平坦,而是凹陷下去,如同一個大碗裝滿了陽光。他困惑地看著碗,碗漸漸變淺,陽光也慢慢潑出。就在一瞬間,一條線劃過它,成了抽象的、幾何的、一個圓裡面完美的一部分。弧形之外盡是黑暗,黑暗顛覆了整個畫面,讓畫面帶有負片的感覺。它真正的部分,也就是石頭的那一部分,則不再凹陷、盛滿陽光,而是向外凸出、反射光線;不再是一個平原或一個碗,而是一顆在黑暗中漸漸消失的白色球體。那就是他的世界。

「我不懂。」他大聲叫道。

某個人回答了他。有好一會兒他沒能理解站在他椅子旁邊的那個人是不是在跟他說話、在回答他,因為他已經不知道什麼叫做回答。他只清楚意識到一件事:他完全孤獨。原本居住的世界已漸漸遠去,將他拋下。

他一直害怕這件事會發生,比死還可怕。死,不過是失去自我,重新融入自我之外的世界;雖然他現在還保有自我,卻失去了其他一切。

他終於能夠抬頭看著站在面前的男人。當然,是個陌生人;從現在起,就只會有陌生人。這個陌生人說著別種語言——依歐語。陌生人說的話是有意義的;一切事物都是有意義的,就只有這整件事完全不對勁。這個人說的事,跟綁住他的皮帶有關。他胡亂摸索皮帶,椅子忽然往上彈起,幾乎把他摔到地上,讓他眼冒金星,失去了平衡。站在前面的這個男人一直問是不是有人受傷了。這個人在跟誰說話呢?「他確定他沒有受傷嗎?」依歐語的敬語都用第三人稱。這個人是在指他吧?他不懂為什麼他應該要受傷。這個人繼續說著有關丟石頭的事,但他心想:石頭沒打中我呀。他回頭看著螢幕上那顆石頭,那顆掉落在黑暗中的白色石頭,但螢幕已一片空白。

「我沒事。」他回答得敷衍。

但無法說服那個男人。男人說:「請跟我來,我是個醫生。」

「我沒事。」

「請您跟我來,薛維克博士!」

「博士?」薛維克頓了一下,才繼續說:「我不是博士,我就叫薛維克。」

醫生是個矮矮白白的光頭男人,因擔憂而愁眉苦臉。「先生,您應該待在您的客艙中。因為有感染的危險,除了我以外,您不能跟任何人接觸。我沒被感染,但這兩星期一直在消毒我的身體,那個該死的船長!先生,請跟我來,我有責任……」

薛維克察覺到這個身形矮小的男人很不高興,但他並不自責,也不同情這個男人。然而即使他身處如此孤絕的環境中,還是有法規的約束——一個他從不承認的法規。「好吧。」他邊說邊站了起來。

他還是覺得頭昏,而且右肩受了傷。他知道太空船一定在移動,卻沒有移動的感覺,只有一片寂靜,就在牆的外面。一種恐怖的完全寂靜。醫生帶領他穿越寂靜的金屬長廊,來到一間房間。

這房間非常小,空白的牆壁上布滿線條。薛維克覺得反感,因為他想起一個他想忘記的地方。他在門口駐足不前,但還是在醫生的催促與請求下走進房內。

他坐在一個像是架子的床上,依舊頭暈眼花、昏昏欲睡。他事不關己地看著醫生。他覺得自己應該感到好奇,因為這個醫生是他生平第一次見到的烏拉斯人,但他真的是太累了,如果現在是躺著,必定可以馬上睡著。

以前的他可以為了論文整夜不睡。三天前,他目送塔克微跟孩子們去了平豐。從那時起,他就一直忙著,跑到電臺去跟烏拉斯人民交換最新消息,跟貝德普及其他人討論計畫與實施的可能。自從塔克微離開後,他不覺得自己真的是在做事,反而是受事情掌控。他一直受別人操控於股掌間,沒有運用自己的自由意志,也沒有必要去用。是自由意志開始了這一切,造成現在這個時刻,讓這些牆包圍著他。是多久以前?好幾年了。五年前,一個寂靜的夜晚,在查卡的一座山上,他對塔克微說:「我將來要到亞博奈市去,還要毀了那座牆。」甚至在那之前,在更久以前,在那饑荒與絕望的年代,他在荒漠中對自己發誓,絕對不再做身不由己的事。遵守這個誓言的結果,是把自己帶到這兒,來到這個沒有時間的當下,沒有泥土的地方,來到這間小房間,這間牢房。

醫生檢查他受傷的肩膀。這個傷痕讓他迷惑。因為太緊張、太匆忙,他無法了解那時在登陸場發生了什麼事,也不覺得有石頭打中他。此時,醫生拿著針筒轉身面對他。

「我不要那玩意兒。」薛維克道。他的依歐語說得很慢。在電臺交流時,他知道自己的發音很糟糕,但文法還可以。對他而言,聽懂別人說什麼還比較困難。

「這是麻疹疫苗。」醫生說,專業讓他充耳不聞。

「不要。」薛維克道。

醫生咬著脣,「先生,您知道什麼是麻疹嗎?」

「不知道。」

「是種傳染病,成人感染的話通常都最為嚴重。因為當初開墾時的疾病預防措施,安納瑞斯上沒有這種病,但在烏拉斯很常見,會殺了您;其他十二種濾過性病毒也一樣。您沒有抵抗力。先生,您是右撇子嗎?」

薛維克機械地搖搖頭。醫生將針頭滑進他的右手臂,手法就像變戲法一般優雅。他沉默屈服於所有的注射。失去了懷疑或反抗的權利,屈服於這些人,也放棄人與生俱來的選擇權。選擇權沒有了,隨著他的星球而消失,那個應許的星球,那顆光禿禿的石頭。

醫生又說話了,但是他沒聽。

這幾個小時或這幾天以來,他一直活在空白當中,一個死寂而討厭的空間。這個空間裡,沒有過去,也沒有未來,四周的牆緊緊包圍住他,牆外是一片寂靜。他的兩隻手臂跟臀部因打針而疼痛。他發燒了,但是沒燒到精神錯亂的地步,而是處於一種理性與不理性的模糊地帶,一個非人的境界。時間沒有流逝,這裡根本沒有時間。他就是時間,只有他自己;他就是那條河流,就是那枝箭、那顆石頭,但是他沒動,如同丟出去的石塊仍懸在半空。這裡沒有白天或黑夜,有時醫生會將燈關掉,或是打開。床邊的牆上掛著一只鐘,指針會在鐘面二十個數字間移動,可是那沒有意義。

長時間沉眠後,他醒來,面對鐘,睡眼惺忪地看著。指針指在十五之後一點點。如果鐘盤的讀法就像安納瑞斯二十四小時的算法那樣,是從午夜開始算,那麼現在該是下午。但是,介於兩個星球間的太空船上,怎麼可能有下午呢?喔,畢竟太空船上還是有時間。認清這一切之後,他有了莫大勇氣。他起身坐著,覺得頭不暈了,便下床試試平衡感,還頗滿意。雖然腳底仍然沒有確實踏在地板上的感覺,不過一定是因為太空船的重力太弱了。他不大喜歡這種感覺。他需要的是穩定、有形體、堅定不移的事實。為了尋找這些事實,他開始有系統地搜索這個房間。

空白的牆有許多驚喜,所有設施只要按一下控制板就會展現在眼前:洗手臺、馬桶、鏡子、桌子、衣櫥、書架。洗手臺連接許多非常神祕的電子裝置,打開水龍頭,活塞不會自動關起來,關掉水龍頭水才會停。薛維克心想,這是信賴人性的表示,還是因為有大量熱水?他假設是後者。他洗完全身後找不到毛巾,就用其中一個神祕的電子裝置把自己烘乾;這個儀器會吹出令人愉快的暖風。因為找不到自己的衣服,於是他又穿回醒來時穿的衣服:一條鬆緊褲、一件很醜的上衣,兩者都是亮黃色為底,上面有藍色小斑點。他看著鏡中的自己,心想這衣服的品味真差。烏拉斯人都這麼穿嗎?他到處都找不到梳子,只好把頭髮編成辮子,打扮整齊後才準備走出房門。

他走不出去,門鎖住了。

情緒從一開始的無法置信變成憤怒。這種憤怒是盲目的,只想使用暴力,而這是他生命中從未有過的感覺。他猛力扭轉門把,卻依然莫可奈何;用力敲著光滑的金屬門,接著轉身猛戳呼叫鈴——醫生說他如果需要,就可以使用。什麼事都沒發生。對講機控制板上有許多不同顏色的控制扭,他一掌拍向整個控制板,對講機傳來模糊不清的聲音:「該死……誰……是的,馬上去清理從二十二傳來的……」

薛維克的聲音蓋過了一切:「開門!」

門滑開了,醫生探頭進來看。看到他那顆光頭,還有焦慮、發黃的臉,薛維克的怒氣平息下來,退到內心陰暗的角落,他說:「門鎖住了。」

「薛維克博士,真的非常抱歉……這是一種預防措施……傳染病……隔開了其他人……」

「鎖在外面跟關在裡面是一樣的。」薛維克說,用輕視而冷淡的眼神看著醫生。

「為了安……」

「為了安全?一定要把我關在箱子裡嗎?」

「可以去船員休息室。先生,您餓了嗎?也許您想換件衣服,然後我們到休息室去。」醫生急忙解釋,想平息他的怒氣。他看著醫生的衣服,緊身的藍色長褲塞進靴子裡,紫羅蘭色上衣開前叉,用銀色飾釦扣著;上衣底下,脖子及手腕處露出亮白色針織衫,衣服跟褲子看起來都平滑舒適。

「我這不算衣服嗎?」薛維克最後問道。

「喔,睡衣也可以啦,反正在太空船上不需要太拘束。」

「睡衣?」

「就是您現在穿的,睡覺的衣服。」

「睡覺時穿的衣服?」

「是啊。」

薛維克眨著眼,不予置評。「我原本穿的衣服在哪?」

「您的衣服?我拿去清洗、消毒。先生,希望您不介意……」他操作牆上一個薛維克之前沒發現的控制板,拿出一個用白綠相間的紙包起的包裹,裡面是薛維克原本穿的衣服,看起來非常乾淨,但有一點縮水。醫生把綠色包裝紙揉成一團,又啟動另一個按鈕,將紙丟進打開的櫃子,不安地微笑。「薛維克博士,這是您的衣服。」

「那些紙怎麼了?」

「紙?」

「綠色的紙。」

「喔,我丟到垃圾堆去了。」

「垃圾堆?」

「垃圾處理,會把它燒掉的。」

「你把紙燒了?」

「也許是丟到外太空中,薛維克博士。細節我就不知道了,因為我不是外太空的醫生。我接待過塔拉跟瀚星來的大使,因為有接待外賓的經驗,才有榮幸照顧您。我的工作是替每位抵達愛依歐的外星人處理消毒事宜和一些例行程序。當然啦,您和我說的外星人不同。」他羞怯地看著薛維克,薛維克則完全無法了解他在說什麼,但可以察覺這些話背後是焦慮、膽怯與善良的本性。

「是啊,」薛維克為了使他放心便說,「也許兩百年前在烏拉斯星上,我們兩人的祖母是同一人。」他穿上原本的衣服,剛把襯衫套到頭上,就看到醫生把黃色的「睡覺衣服」塞進「垃圾」的櫃子中。他停下動作,衣領還掛在鼻子上。衣服全部穿好後,他屈膝打開櫃子,裡面是空的。

「那些衣服被燒掉了?」

「喔,那些是便宜的睡衣,服務性產品,穿完就丟,比清洗費還便宜。」

比較便宜。薛維克心裡一直重複,感覺就跟古生物學者看到一個定義出一整個地質年代的化石沒兩樣。

「您的行李一定是在趕到太空船途中弄丟了,希望裡面沒有重要的東西。」

「我沒帶東西。」薛維克說。雖然他的衣服幾乎褪成白色,也縮水了,卻還算合身;赫侖樹纖維製成的衣服,熟悉的粗糙觸感令他愉悅,覺得重新找回了自己。他面對著醫生在床上坐下。「我知道你們不拿東西,不像我們。在你的星球烏拉斯,人必須買東西。來到你的世界,我沒錢,沒辦法買,所以應該帶東西來。但是我能帶多少?衣服,有啊,帶了兩套。但食物呢?我該帶多少食物才夠?我沒辦法帶,也沒辦法買;如果想生存,你就必須給我東西吃。我是個安納瑞斯人,我讓烏拉斯人做出安納瑞斯人的行為:付出,而不是買賣。如果你願意的話。當然啦,並不一定要讓我活著。你瞧,我就是個乞丐!」

「喔,完全不是這樣的,先生。您是個非常受尊敬的客人,請不要因為那些船上的人就對我們有這種評價,他們非常無知、見識淺薄。您不知道您到了烏拉斯後會受到多麼熱烈的歡迎。總之,您是個世界知名的科學家!也是我們第一位從安納瑞斯來的貴賓!我向您保證,到達辟爾平原後,事情就會大大不同。」

「我也希望事情會有所不同。」薛維克說。

第一章

有一道牆,看起來不怎麼起眼,由未切割的岩石隨便堆砌而成。成年人可以直接看到牆外,孩童甚至能爬上去。牆與道路相接處沒有門,反倒退化成純粹的幾何圖形:一條線、一種邊界的概念。然而,概念是真實的、重要的。七個世代以來,這個世界再也沒有比這道牆更重要的東西了。

這道牆如同所有的牆一樣曖昧、兩面。牆外和牆內的景觀完全取決於觀者站在牆的哪一邊。

從一邊望去,這道牆環繞著稱為「安納瑞斯航站」的六十英畝荒原。荒原上有幾臺起重機、一座火箭發射臺、三間倉庫、一間卡車維修廠、一棟宿舍。宿舍看起來堅固、汙穢、...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。