世上存在著戀愛的人和被愛的人。通常來說,被愛的那個僅僅是激發體,把戀愛的那個長久積壓於心底的、沉默的愛情激發了起來。

每個戀愛的人多少都知道。他在心靈深處感覺到他的愛是一種孤獨的東西。他逐漸體驗到一種新的、陌生的孤獨感,而正是對愛情的這種意識使他痛苦。所以,戀愛的人能做的唯有一件事。他必須盡可能將自己的愛圈在心底,替自己創造一個全新的內心世界──一個強烈、新奇、完整的內心世界。

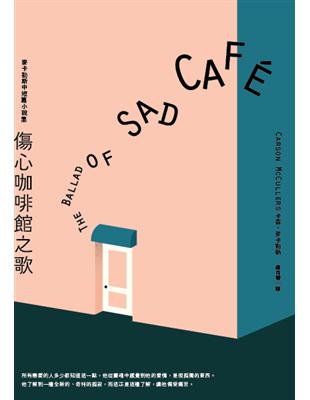

收錄美國作家卡森.麥卡勒斯七篇最佳中短篇小說。包括最著名的〈傷心咖啡館之歌〉和十七歲時發表的處女作〈神童〉。

〈傷心咖啡館之歌〉講述一家咖啡館的誕生與殞落的過程。美國南方一個蠻荒小鎮上一段畸零的三角戀情。有錢、有才華但性格孤僻的艾米莉亞小姐、來路不明的駝子表哥雷蒙,以及壞痞子前夫馬文梅西,三個人之間不對等的三角關係。長於釀酒、治病的艾米莉亞小姐愛上不知從哪裡冒出來的駝子表哥,為了討他歡心,她把雜貨鋪向眾人敞開,變成一家熱鬧咖啡館,誰知她結過十天婚的前夫馬文梅西回來尋仇,仗著駝子對他的崇拜,一點一滴侵蝕剝奪艾米莉亞小姐的平靜生活,最後馬文梅西夥同駝子一起洗劫了咖啡館。這也是講述「背叛」最有力,甚至淒厲的故事。

七篇故事貫穿麥卡勒斯一生的關注,探索愛與被愛的不對等關係,環境機遇對天分的影響,有限生命裡人的悟性啟蒙,南方荒枯風景的百無聊賴中,一顆彗星劃出光芒而殞落了,許多條故事軸線走向傾圮結尾,然而麥卡勒斯在終篇藉由一輩子在找回妻子的老人,闡明愛的體悟:要學會怎樣去愛人,你要先學會怎樣去愛一棵樹、一塊岩石,和一片雲,做為起點。

〈神童〉

十二歲被德籍鋼琴老師讚為神童的「小蜜蜂」──弗朗西絲,在日復一日的練習,與某一次公演失敗以後,懷疑自己是否真有神童的稟賦。今天,在琴房裡,她在老師的教導下,一再地被糾正,最後倉惶地逃離教室。

〈澤林斯基夫人與芬蘭國王〉

萊德音樂學院的主事者──布洛克先生,邀請澤林斯基夫人到學院任教。從澤林斯基夫人抵達火車站起,布洛克先生就覺得哪裡不對勁。先是她丟失行李,卻僅僅為一個節拍器遺落惋惜不已。再來,她有三個小孩彼此長得相像,但就是不像夫人,她宣稱他們的父親不同人。布洛克從房間外眺隔壁樓的澤林斯基夫人,她每晚都大門不出地認真工作,但隔天在校園相逢,夫人總說她前一天到某地旅行。澤林斯基夫人有種高貴、捉摸不定的氣質,但就是哪裡不對勁。這天,她向布洛克先生講述:「有一天,我站在一家pâtisserie的前面,芬蘭國王正好坐著雪橇從我身邊經過呢。」

〈客居者〉

約翰.費里斯和他的情人伊莉莎白,以及她的小孩瓦倫丁一起生活在巴黎。他回到故鄉紐約參加父親的喪禮,卻心生一股見前妻的顫動,就這樣他來到八年不見的前妻新家,和她的現任丈夫與他們的孩子一起享用一頓短暫美好的晚餐。八年的時光變化,幾乎摧垮他的離婚之痛,與如今摯愛父親的死,物事人非,兩相對照,他心中既有恐懼,但一股意識到年華虛度的柔情催化他,使他決定好好珍愛人生。

作者簡介:

卡森.麥卡勒斯 Carson McCullers, 1917-67

20世紀美國最重要的作家之一

僅次於福克納的南方最出色作家

1917年2月19日生於美國喬治亞州的哥倫布,15歲患風溼熱,但被誤診誤治,後又經歷三次中風,29歲身體癱瘓。1938年她嫁給美國陸軍下士詹姆士.李維.麥卡勒斯,但以離婚收場。離婚後兩人通訊不輟,嗣後又再結婚,終在1953年分手;詹姆士後來自殺身亡。

麥卡勒斯從小展現優異音樂天賦,其母一心栽培成為鋼琴家,無奈由於疾病等因素只能背棄母親期許。1933年,16歲完成公民教育的麥卡勒斯幾乎飽覽家鄉圖書館的小說,托爾斯泰、契訶夫和杜斯妥也夫斯基等俄國文學家給她諸多啟蒙。此時的她已經決心成為作家。17歲,她來到紐約報名註冊茱莉亞音樂學院和哥倫比亞大學寫作班,卻因籌不出學費無法進入音樂學院就讀。

1940年,23歲的麥卡勒斯憑藉處女作《心是孤獨的獵手》一舉登上美國文壇,成為「最有才氣的新生代作家」。此後麥卡勒斯的小說無一不受到矚目與好評。作品尚有1941年《金色眼睛的映射》;1946年《婚禮的成員》(獲1950年紐約書評人獎,並改編為舞台劇,搬上倫敦皇宮劇院);1951年《傷心咖啡館之歌》;1958年劇本《美妙的平方根》;1961年《沒有指針的鐘》;1964年《甜似酸黃瓜,乾淨如豬》;以及逝世後於1972年出版的《抵押的心》。

《心是孤獨的獵手》在1968年改編有同名電影;2004年,它登上媒體巨星歐普拉俱樂部(Oprah’s Book Club)推薦選書,光是該年春夏之交即再刷六十多萬冊,重掀一股麥卡勒斯閱讀潮。疾病摧殘身體,成長過程感到的格格不入,以及最終無能成為音樂家的挫敗,這些事件彙化為麥卡勒斯筆下孤獨的人們,她的小說背景都發生在美國南方,每部作品無不貫穿一個同「愛情」一樣不朽的主題──孤獨。從錢鍾書到蘇童,從文藝青年到媒體巨星歐普拉,無一不為麥卡勒斯筆下描述的「孤獨」所著迷。

1967年9月29日,50歲的麥卡勒斯在紐約州尼亞克過世並葬於此地。

譯者簡介:

盧肖慧

曾任上海《文匯報》記者,譯有《漫長的告別》、《身體》、《呼吸課》、《番石榴園的喧鬧》、《已知的世界》等等。目前旅居美國,持續翻譯工作。

各界推薦

名人推薦:

「麥卡勒斯小姐,也許還有福克納先生,是繼D.H.勞倫斯殞落之後唯一具有原創詩情的作家。和福克納相比,我更喜歡麥卡勒斯小姐,因為她寫得更清楚明白;和勞倫斯相比,我也更喜歡麥卡勒斯小姐,因為她不傳道。」──小說家格雷安.葛林Miss McCullers and perhaps Mr Faulkner are the only writers since the death of D. H. Lawrence with an original poetic sensibility. I prefer Miss McCullers to Mr Faulkner because she writes more clearly; I prefer her to D. H. Lawrence because she has no message.

「無與倫比的說故事人」──英國小說家暨評論家普利契

這樣一個舞台,上演什麼樣的戲合適?當然是一齣陰鬱怪誕恐怖的戲(多少帶有一點血腥味的),哥德式小說的圈套誘惑你懷著低級的嚮往期望著什麼,但漸漸地你發現所有的主題都被巧妙地偷換過了,陰鬱怪誕的是愛蜜莉亞小姐對駝子熱烈的愛情,神祕恐怖的是駝子萊蒙表哥的內心世界,沒有謀殺,但有比謀殺更加殘酷的羞辱與背叛,沒有血腥味,但有比死人更傷心的結局。我想這也是英年早逝的卡森.麥卡勒斯小姐給這部小說取名的由來。──蘇童,《一生的文學珍藏:影響了我的二十篇小說》

名人推薦:「麥卡勒斯小姐,也許還有福克納先生,是繼D.H.勞倫斯殞落之後唯一具有原創詩情的作家。和福克納相比,我更喜歡麥卡勒斯小姐,因為她寫得更清楚明白;和勞倫斯相比,我也更喜歡麥卡勒斯小姐,因為她不傳道。」──小說家格雷安.葛林Miss McCullers and perhaps Mr Faulkner are the only writers since the death of D. H. Lawrence with an original poetic sensibility. I prefer Miss McCullers to Mr Faulkner because she writes more clearly; I prefer her to D. H. Lawrence because she has no message.

「無與倫...

章節試閱

小鎮本身死氣沉沉;鎮上除了那家棉紡廠,一些工人住的兩房的屋子,幾株桃樹,一座有兩扇彩色玻璃窗的教堂,一條僅一百碼短的區區主街,便沒什麼東西了。到了禮拜六,附近農莊的佃戶們會上鎮來,聊聊天做做買賣,這麼過上一天。其他日子,小鎮冷寂、低迷,就像一處與世隔絕的離棄之地。最近的火車站遠在社會城,灰狗長途車和白線公車走的是叉瀑路,離鎮也有三英里。在這裡,冬日短暫、爆冷,夏天白熾、酷熱。

倘若八月份的一個下午你沿主街走,你實在是無一處可去。小鎮正中,全鎮最大的那棟房子,門窗全上了木板,向右傾斜得厲害,說倒就倒的樣子。房子很舊。它具有一種詭異、瘋魔的面貌,令人疑惑,直到你驀地發現到,原來很久以前某個時候,前迴廊的右半邊,還有一部分牆,曾被油漆過──但沒漆完,房子的一邊比另一邊更舊、更破。看上去完全荒棄了。然而,在二樓有一扇窗戶,沒上木板,有時在最悶熱難捱的黃昏,會伸出一隻手慢吞吞打開百葉窗,探出一張臉俯視小鎮。那是一張只會從夢中浮出來的陰暗、可怕的臉──分不清男女,獠白,兩隻灰色鬥雞眼,緊緊鬥在中間,好像它們彼此正交換著一個深長隱祕又傷心落寞的眼神。臉會在窗前停留一個小時光景,然後百葉窗重新閉攏,也許,整條主街就再也看不見一個活人了。那些八月的下午──下了班頭,你絕對無事可幹;你還不如踱上叉瀑路,去聽聽帶鐐苦囚們的勞動歌唱呢。

不過,就在這麼一座小鎮上,曾經有一家咖啡館。那時附近方圓幾里,就數這棟上了木板的破舊房子最風頭。此地曾有過一張張鋪了桌布、擺了紙巾的餐桌,電風扇吹得五彩紙帶飄飄然,禮拜六晚上尤其熱鬧。這地方的東家是艾米莉亞.埃文斯小姐。不過,使這地方變得如此繁榮、熱火的,要歸功於一個名叫雷蒙表哥的駝子。這段咖啡館軼事中,另外還有一人參了一腳──他就是艾米莉亞小姐的前夫,一名蹲了多年大牢的惡棍,出獄後回到鎮上,搗毀了咖啡館,就又拍拍屁股走了。雖說咖啡館早已關閉,但它依舊留在人們的記憶裡。

這地方從前並非一直是咖啡館。艾米莉亞小姐從她父親那裡承襲了這棟房子,原先是一家店鋪,賣飼料、糞肥,以及穀物粗麵和鼻煙之類的乾貨。艾米莉亞小姐是有錢人。除了店鋪,在三英里之外的沼澤地裡,她還經營著一家釀酒坊,釀製的酒堪為郡中極品。她是個高挑個子、深色皮膚的女人,骨骼、肌肉像男人。她剪一頭短髮,順前額往後梳;被太陽曬得黝黑的臉上,有一種嚴厲、粗獷的神氣。即使這樣,要是她的眼睛稍微不太鬥雞的話,她該算得上個好看的女人。本來是會有人去追求艾米莉亞小姐的,無奈艾米莉亞小姐根本不把男人的愛擱心上,她是個孤僻的人。比起郡裡締結的任何姻緣,她的婚事是太不一樣了──那是一段奇譎、驚險的姻緣,只持續十天,叫整座鎮子目瞪口呆、不知所以然。除了這段奇婚,艾米莉亞小姐一直一個人過日子。她經常整夜待在沼澤地那頭她自己的釀酒坊裡,一身吊帶工作褲、橡膠高筒靴,默守蒸餾器底下那一撮慢火。

凡能靠自己的手做的,艾米莉亞小姐全都做,她就這樣發達起來。她到鄰鎮去賣自己做的豬小腸和灌肉腸。晴好的秋天,她磨高粱,從她的醬桶裡流出來的高粱糖漿金黃燦燦、清香撲鼻。只花兩個禮拜,她就在自己店鋪後面砌起一間磚造廁所,她木匠活手藝也相當在行。艾米莉亞小姐唯獨不在行的,就數和人打交道了。人哪,除非被迫無奈或患了重病,不然是不可能拿捏在手裡,一夜之間把他們變成值錢東西、滾出利潤來的。對艾米莉亞小姐來說,他人的唯一用處就是從他們身上榨出錢來。這件事她倒是幹得相當得法。從房產和田產上定期有租金,有一家鋸木廠,銀行裡還存著錢──她是方圓幾里最有錢的女人。她原本可以和議員先生一樣有錢,可惜她有個要命的毛病,就是熱衷打官司、上法庭。她會為雞毛蒜皮的小事把自己捲入冗長、激烈的訟事裡。據說,要是艾米莉亞小姐被路上哪怕一塊石頭絆了一跤,她也會立刻四下睃顧,找出一個冤大頭送上法庭。撇開這些官司,她的日子過得穩穩當當,每一天和過去的一天沒什麼兩樣。除了她那十日大婚,沒有一件事情改變過她的日子,直到艾米莉亞三十歲那年的春天。

是四月份一個和暖、靜寂的晚上,近半夜。天空是沼澤地藍鳶尾的顏色,月華清明。那年春上農作的長勢很好,過去幾個禮拜裡棉紡廠加起夜班來。溪流下游旁邊那座四方形磚砌廠房亮著昏黃的燈,紡織機杼持續不斷的嗡嗡聲隱約可聞。這麼一個夜晚,聆聽遠處,越過黑魆魆的田地,有一黑人唱著一支慢歌去會情人,是挺不錯的。或者靜坐著,抱起一把吉他,或者就獨自歇一歇,什麼都不想,也是相當令人愉快的。那天夜晚,大街上空落無人,不過艾米莉亞小姐的店鋪亮著燈,店鋪外迴廊上有五個人。其中一個是矮胖子邁克菲爾,他是工頭,一張紅通通的臉,一雙細嫩、修長、白得發青的手。最上面一級臺階上,坐著兩個穿工作褲的小夥子,是林尼家的雙胞胎──兩個都是瘦長條,遲鈍,一頭白頭髮,惺忪懵懂的綠眼睛。另外一個是亨利.梅西,他是個膽小、怕羞的人,舉止文雅,有些神經質,他坐在最下面一級臺階上。艾米莉亞小姐自己則倚靠在敞著門扉的門框上,穿橡膠大雨靴的兩隻腳絞著,正耐心解著一根順手牽來的繩索上的一個結。他們已經有很長時間沒說話了。

雙胞胎中的一個,一直望著空蕩蕩的街,先開了口。「我看見有個東西往這邊過來。」他說。

「跑丟的小牛。」他弟兄說。

往這邊挪過來的一團影子還相當遠,看不真切。月光照著路邊一溜開花的桃樹,投下一片黯淡、參差的斜影。空氣裡混雜著桃花的馨香,春草的甘醇,以及不遠處環礁湖飄過來的溫暖而酸澀的氣息。

「不對,是誰家的小孩。」矮胖子邁克菲爾說。

艾米莉亞小姐只是不作聲地望著那條路。她放下繩索,一隻骨節凸出的棕色大手撥弄著工作褲吊帶。她蹙起眉頭,一縷黑髮從前額垂落下來。他們就這麼等待著,這時,街那頭哪一家的狗開始狺狺大吠,其聲嘶啞,有人叫喊幾聲,喝住了牠。直到那團影子挪得相當近,走進迴廊夜燈一圈昏黃的光裡,他們這才看清來的是什麼。

是個外地人,外地人在這時間點靠兩隻腳走上鎮來是件稀罕事。且不說來人還是個駝子。他幾乎還不到四英尺高,穿一件灰撲撲的破外套,遮到膝蓋。他的小O型腿細瘦得好像撐不住他的畸形大胸和從雙肩中間隆起的駝峰。他生著一顆碩大腦袋,一雙凹陷的藍眼,薄唇小嘴。他的臉既顯得柔和,同時一副伶俐活潑相──此刻,風塵黃了他的白皮膚,眼睛下面一圈紫影。他拎著一只歪扭的舊提箱,用繩子捆著。

「你們好,」駝子說,喘不上氣來。

艾米莉亞小姐,還有臺階上那幾個男人,沒一個回他的招呼,也不搭他的腔。他們只是盯著他。

「我在找艾米莉亞.埃文斯小姐。」

艾米莉亞小姐將額前的頭髮往後一捋,翹起下巴。「怎麼說?」

「因為我是她親戚,」駝子說。

雙胞胎和矮胖子邁克菲爾一起朝艾米莉亞小姐望過去。

「我就是。」她說,「你說『親戚』,什麼意思?」

「因為──」駝子開始說。他顯得窘迫,要哭出來的樣子。他將提箱擱在最低層臺階上,一隻手卻不離開箱把。「我媽是范妮.傑蘇帕,她是奇霍人。三十多年前嫁給第一個丈夫時,她離開了奇霍。我記得她說起有一個同父異母妹妹,叫瑪莎的。今天在奇霍那邊,他們告訴我她就是妳媽。」

艾米莉亞小姐略微偏著頭,聽著。禮拜天主日餐她向來都閉門獨吃;她家從來不曾有親戚盈門,她也不認任何人為親戚。她倒是有過一個姑婆,在奇霍開了一家馬車行,不過那姑婆如今已翹了辮子。除此之外,就只有一個雙重親表姊,住在二十里外的一個鎮上,這表姊和艾米莉亞小姐不怎麼合得來,倘若她們碰巧在路上撞見,彼此都會朝路邊啐一口唾沫。也經常有人動足腦筋,要跟她攀八竿子打不到邊的親戚關係,當然,純屬徒勞。

駝子繼續沒完沒了地囉嗦著,扯出一大堆迴廊上諸位聽眾一無所知的人名、地名;而且這些人名地名跟話題根本扯不上邊。「所以,范妮和瑪莎.傑蘇帕是同父異母姐妹。我呢,是范妮第三任丈夫的兒子。所以,我和妳就是──」他彎下背,開始解提箱的繩頭。他的手就像一副烏雀爪,還不住地發抖。箱子裡塞滿了各種各樣的垃圾──破爛衣衫和零碎廢物,像是從一台縫紉機裡翻騰出來的一堆零件,或諸如此類的無用雜碎。駝子在這堆東西中翻,翻出一張老照片來。「這是我媽和她同父異母妹妹的相片。」

艾米莉亞小姐沒發話。她一左一右慢吞吞動著下巴,從她的神情上,你可以琢磨出來她眼下正在動什麼腦筋。矮胖子邁克菲爾拿過照片,湊到燈光下。照片上是兩個兩、三歲的小孩子,瘦癟癟、白蒼蒼的。臉是小小兩團白糊糊,說它是任何人家相冊裡的老照片都可以。

矮胖子邁克菲爾將照片遞還給駝子,沒發表意見。「你從哪裡來?」他問道。

駝子回得吞吞吐吐。「我四處在旅行。」

艾米莉亞小姐還是不說話。她只倚靠門框站著,居高臨下瞧著駝子。亨利.梅西不安地眨巴眼睛,使勁搓著兩隻手。接著,他就悄悄地離開最低一級臺階,不見了。他是個好心腸的人,駝子的情形觸動他的心境。因此他不想等著看艾米莉亞小姐把這初來乍到的人逐出她的地盤,趕出鎮去。駝子站著,最低一級臺階上那提箱還張著口;他吸了吸鼻子,嘴唇皮哆嗦著。也許他開始感覺到自己的窘境。也許他意識到拎著一只塞滿破爛的箱子,夜走一座陌生小鎮,來跟艾米莉亞小姐攀親戚,這件事真夠慘的。反正,他一屁股坐在臺階上,突然哭了起來。

一個來歷不明的駝子半夜三更靠兩隻腳走到店鋪,然後坐下來哭鼻子,這倒不是經常有的事。艾米莉亞小姐往後捋了捋額前的頭髮,而那幾個男人彼此不自在地大眼瞪小眼。整座小鎮靜得沒一點聲音。

末了,雙胞胎中的一個說:「他若不是真正的莫里斯.費因斯坦,那才叫怪。」

大家都點頭贊同,因為那說法具有某種特定的意思。這下,駝子哭得更響了,因為他聽不懂他們在說什麼。莫里斯.費因斯坦早年在鎮上住過,只不過是個動作迅速、蹦蹦跳跳的小猶太佬,如果你叫他「基督殺手」,他就哭鼻子,他每天都吃發酵白麵包和罐頭鮭魚。後來他碰上一件禍事,無奈只好搬去社會城。自那以後,碰上哪個男人老鼠膽,或是愛哭精,他就被扣上一頂「莫里斯.費因斯坦」的帽子。

「瞧,他蠻苦惱的,」矮胖子邁克菲爾說,「總有個道理吧。」

艾米莉亞小姐緩慢、笨重地跨了兩大步,跨過迴廊。她走下臺階,站定,若有所思地端詳那陌生人。她伸出一根棕色的瘦長食指,小心翼翼戳了戳那人背上的駝峰。駝子還在哭,不過聲音已經輕多了。夜靜寂如斯,月光依舊柔和、皎潔──空氣裡涼意濃了。這時,艾米莉亞小姐做了件稀罕事:她從屁股的褲袋裡摸出一只酒瓶,用手心擦了擦瓶口,然後遞給駝子喝。有沽酒的人向艾米莉亞小姐磨破嘴皮要她賒帳,她通常都不肯,更別提這樣白送一滴酒了,幾乎屬於天方夜譚。

「喝吧,」她說,「活絡一下你的腸胃。」

駝子止住了哭,靈巧地舔淨嘴邊的眼淚,照吩咐喝了。等他喝過,艾米莉亞小姐慢吞吞喝了一大口,用這口酒暖嘴,漱口,然後吐掉。接著,自己也灌下幾口酒去。雙胞胎和工頭有他們各自掏錢買的,自己的酒瓶子。

「好酒好酒,」矮胖子邁克菲爾道,「艾米莉亞小姐,我從沒見妳釀壞過。」

那天晚上他們喝的威士忌(整整兩大瓶)是個關鍵。不然,很難解釋接下來發生的事情。沒這酒,或許就根本不會有一家咖啡館。艾米莉亞小姐的酒是別具神功的。它碰上舌尖清醇而刺激,一旦下了一個人的喉嚨,便在他腹中發威,經久不去。並且,不僅如此。大家都知道,倘若用檸檬汁在一張白紙上寫字是看不出來的。不過若將這張紙湊到火上一烤,文字便呈褐色赫然現出,而文字傳達的訊息也就變得一清二楚。想像一下,那威士忌便是一把火,而字原先只是寫在一個人的靈魂上──這就可以明白艾米莉亞小姐的威士忌的要意了。那些未被留意的事情,那些藏在黑暗靈魂深處的念頭,突然之間被認清了,被悟到了。一名紡紗工,腦子裡只有紡紗機、飯盒、眠床、又回到紡紗機──這紡紗工或許在某個禮拜天灌下一杯酒,撞見一朵沼澤百合。他或許將這朵花兒捧在手心裡,細看花朵那雅致的金盞,心裡或許會突然被那甜蜜甘美刺痛。一名織布工或許會驀然仰望上蒼,第一次看見元月夜空中那冷峻而奇譎的輝煌,他的心臟,會因為對自己生命何等渺小的深切驚恐而停跳。一個人喝下艾米莉亞小姐的烈酒,會發生諸如上面所述的事情。他或許會喝得身心受罪,或許會喝得飄飄欲仙──不過這種體驗倒是顯出了真相;他暖了自己的靈魂,見了靈魂背後寫著的字。

他們酒一直喝過午夜,雲擋了月,夜變得黑、冷。駝子依舊坐在下層臺階上,慘兮兮地曲著背,額頭抵著自己的膝蓋。艾米莉亞小姐雙手插在褲子口袋裡,站著,一隻腳踏在第二級臺階上。她已經好一陣子沒說話了。她臉上是一種非常精明又非常迷狂的表情,一種當鬥雞眼們苦思冥想時臉上時常可以看見的表情。最後,她說:「我不知道你尊姓大名。」

「我叫雷蒙.威利斯。」駝子說。

「好吧,進來,」她說,「灶上還剩一些晚飯,你可以吃。」

艾米莉亞小姐在這輩子裡,請人和她一同吃飯的事實在屈指可數,除開她算計著讓人上大當,或者從他們身上賺銀兩。因此,迴廊上的幾名漢子認為有什麼事很不對頭。後來,他們幾個私下議論說,她準是在沼澤地那邊喝了一下午的孤酒。反正,她離開了門前的迴廊,而矮胖子邁克菲爾和雙胞胎也回家去了。她插上前門閂,依次查看了一遍她的貨品,有無差錯。接著,她向店鋪背後的廚房走去。駝子拖著他那口提箱,尾隨著她,一邊嗅,一邊不停地用自己髒外套的袖口揩鼻子。

「坐,」艾米莉亞小姐說,「我把現成飯菜熱一下。」

那天夜裡他們一起吃得不錯。艾米莉亞小姐是有錢人,對自己吃的東西是不吝嗇的。飯桌上有炸雞(該雞的雞胸肉被駝子納入他自己的餐盤),蕪菁菜泥,高麗葉,還有熱乎乎、金燦燦的甘薯。艾米莉亞小姐慢慢吃著,吃得有滋有味像個農夫。她坐著,兩隻手肘趴在桌上,躬著背湊在餐盤上,雙膝叉得很開,兩隻腳鉤住椅子橫檔。而駝子,則吃得狼吞虎嚥,好像數月不曾聞見飯菜香。吃飯時,從他齷齪的臉頰上慢慢滾下一滴眼淚──那不過是剛才沒流盡的一小滴餘淚而已,不表示任何意義。飯桌上的油燈燈芯剪得精細,邊緣泛著藍幽幽的光,把廚房照得樂融融。艾米莉亞小姐吃完了晚餐,拿一片發酵白麵包仔細揩過盤底,然後往麵包片上澆了一點她自製的晶瑩蜜糖漿。駝子也照著做──不過他更講究,要求換一只乾淨盤子。用餐完,艾米莉亞小姐將椅子往後一翹,右手握緊拳頭,伸出左手摩挲著淨潔的藍布襯衫袖管之下那堅實而有彈性的右臂肌肉──是她吃完飯後一個下意識的習慣動作。接著,她從桌上擎起油燈,腦袋朝樓梯方向歪了歪,權且當作讓駝子跟她上樓的邀請。

店鋪樓上有三間房間,艾米莉亞小姐生下來到長大一直住這裡──兩間臥房,當中隔著一間大起居室。很少有人見識過這幾間房間,不過大家都知道屋裡擺著上好家具,絕對一塵不染。而眼下,艾米莉亞小姐竟然弄了這麼一個齷齪、矮小、背駝、天知道從哪裡冒出來的陌生人,帶著他一起上樓。艾米莉亞小姐高舉油燈,兩級樓梯併一步,慢慢跨上去。駝子則一搖一擺,緊貼其後,緊得搖曳的油燈將這兩人在樓梯牆上只投下一個巨大而扭曲的黑影。沒多久,店鋪樓上的房間便如整座小鎮,也一片漆黑。

小鎮本身死氣沉沉;鎮上除了那家棉紡廠,一些工人住的兩房的屋子,幾株桃樹,一座有兩扇彩色玻璃窗的教堂,一條僅一百碼短的區區主街,便沒什麼東西了。到了禮拜六,附近農莊的佃戶們會上鎮來,聊聊天做做買賣,這麼過上一天。其他日子,小鎮冷寂、低迷,就像一處與世隔絕的離棄之地。最近的火車站遠在社會城,灰狗長途車和白線公車走的是叉瀑路,離鎮也有三英里。在這裡,冬日短暫、爆冷,夏天白熾、酷熱。

倘若八月份的一個下午你沿主街走,你實在是無一處可去。小鎮正中,全鎮最大的那棟房子,門窗全上了木板,向右傾斜得厲害,說倒就...

目錄

1. 傷心咖啡館之歌

2. 神童

3. 賽馬騎手

4. 澤林斯基夫人與芬蘭國王

5. 客居者

6. 家庭困境

7. 一樹一石一片雲

1. 傷心咖啡館之歌

2. 神童

3. 賽馬騎手

4. 澤林斯基夫人與芬蘭國王

5. 客居者

6. 家庭困境

7. 一樹一石一片雲

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。