觀看的方式+繪畫的過程=班托的素描簿

英國當代最具影響力的藝術批評家、美學理論大師──約翰‧伯格,首部收錄作者親筆素描,以文字與圖像呈現的素描沉思錄。

伯格透過斯賓諾莎(班托)哲學思想的影響,試圖再現整合兩者的觀看之道。

李明璁(作家,台大社會系助理教授)

姚瑞中(國立台灣師範大學美術系講師)

郭力昕(政大廣電系副教授)

黃孫權(破報總編輯,高師大跨藝所教授)

劉惠媛(藝術評論者)――聯合推薦

我們畫畫的人,不僅想創作一些看得見的東西讓別人觀察,也希望能附帶一些看不見的東西,陪著它走向無法預料的終點。——約翰‧伯格

班托(Bento)是十七世紀哲學家斯賓諾沙(Baruch Spinoza, 1632-1677)的小名。斯賓諾莎很迷戀光學,也喜歡畫畫,據說他會隨身攜帶一本素描簿,畫下眼睛所見的事物。1677,在他猝死之後,保留了書信、手稿、筆記,但就是沒有那本素描簿。

終其一生,關注繪畫的柏格,多年來始終對那本素描簿充滿好奇,常想像裡面究竟畫了些什麼,希望能一邊看著斯賓諾莎用他的雙眼觀察到的事物,一邊重讀斯賓諾莎的一些話語和令人吃驚的哲學命題。

去年一位波蘭印刷工人送給他一本素描簿,封面是麂皮材質皮膚色,伯格一看到就說:「這就是班托的素描簿。」接著他就開始在裡面素描,藉由斯賓諾莎給他的靈感,畫下那些慫恿他把它們畫下來的東西。伯格和班托,在用眼睛觀看,在用眼睛質疑的動作中,他們變成彼此的替身。他們對於素描這項活動能把自身帶往何處,指向何物,有著同樣的體悟。

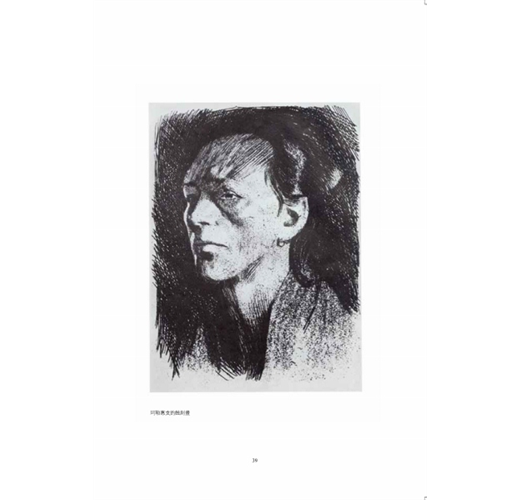

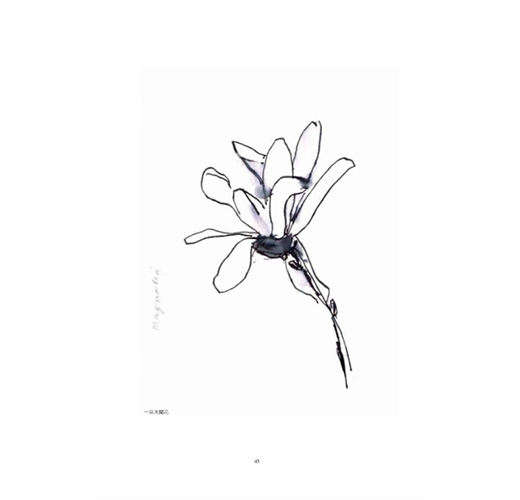

全書不分章節,也沒有標題日期,就像素描簿一樣,收錄三十幅伯格的素描(以植物、人物為主,也有一些物件和建築風景),以及該幅素描所引發的思考文字。文字中描繪了繪畫的過程,也描繪他的沉思冥想,以及藝術如何引導我們凝視這個世界。

伯格以一種親身示範的方式,將他以往有關觀看、藝術、對抗等等的觀念重新整合凝聚,在本書中精采呈現。書中也穿插了從斯賓諾沙《知性改進論》和《倫理學》這兩本書中摘錄出來的文字,與內文相呼應,是一本大師與大師的唱和創意之作。

作者簡介:

約翰‧伯格(John Berger, 1926.11.5-)

文化藝術評論家、作家、詩人、劇作家等,1926年出生於倫敦。1944至1946年結束服役後,進入倫敦中央藝術學院及切爾西(Chelsea)藝術學院就學。1948至1955年開始教授繪畫,並展開終其一生的繪畫生涯。他的作品曾在倫敦的懐登斯坦畫廊、瑞德弗尼畫廊,以及萊斯特等畫廊展出。

1952年伯格開始替以政治、社會問題、書刊、電影、戲劇等為主題的《新政治家》雜誌撰稿,並很快的以一位深具影響力的馬克思主義的藝術評論家身分竄起。從那時起他陸續出版了多本藝術評論書籍,包括了有口皆碑的藝術研究作品《觀看的方式》。這本書是以BBC的同名電視影片裡的某些概念為出發點。

伯格的第一部小說發表於1958年,他創造了一種別出心裁的小說體,包括1972年贏得英國布克獎以及布萊克紀念獎的作品G,並與瑞士導演阿蘭‧鄧內合作,撰寫電影劇本《2000年約拿即將25歲》,以及多部電影劇本。他還撰寫了多部舞台劇本。在過去的這二十多年,伯格長期居住在靠近法國邊境阿爾卑斯山的小村鎮裡,深受山中居民的傳統習俗以及艱困的生活形態所吸引,他也以他們為主題撰寫了多部相關作品。

伯格雖已年近八十,依然十分活躍,作品大多具有濃厚的批判色彩,且表現形式不斷的推陳出新,對社會政治等議題也有其獨特的看法及熱情。他被公認為是英國最具影響力的藝術批評家。相關重要著作還有《永恆的紅色》、《畢卡索的成功與失敗》、《影像的閱讀》、《藝術與革命》、《另類的出口》、《另一種影像敘事》、《我們在此相遇》、《留住一切親愛的》、《觀看的視界》等。

譯者簡介:

吳莉君

國立台灣師範大學歷史系畢業,譯有《我們在此相遇》、《留住一切親愛的》、《霍布斯邦看21世紀:全球化,民主與恐怖主義》、《建築的法則》、《觀看的視界》、《當代建築的靈光》等。任職出版社多年,現為自由工作者。

各界推薦

名人推薦:

「John Berger左手寫藝術批評和小說散文,右手做素描創作。無論文學、評論或畫作,Berger總能從最細節的經驗與觀察出發,終而連結到最宏觀、深邃、又具有批判視野的哲學與生命反思裡。他對凡常人物與日常生活的熱情,是強大且綿延無盡的,對藝術也是。他的左翼政治立場與淑世精神,使他無論作畫或談論素描,不會停留在技法等瑣碎的小格局裡孤芳自賞。Berger總是將藝術和他對生命、歷史、政治、與馬克思人道主義的大關懷聯繫到一起,使藝術、政治、歷史、或馬克斯主義,都不會是孤高、艱澀、互不相干的冰冷知識或死硬教條。從《觀看的方式》、《觀看的視界》到《班托的素描簿》,John Berger四十年來犀利、堅定、溫暖、細緻,始終如一。」――郭力昕(政大廣電系副教授)

「本書展現了他的註冊商標:如詩般的精準。」――《蘇格蘭人》作者Meaghan Delahunt

自伯格青少年起,斯賓諾莎就是他最傾心的哲學家之一,「讀的時候我並不總是都能理解,或者應該說,很少真的讀懂」。書寫這本書時,他不是把斯賓諾莎當成「大師」,而更像是一名「同伴」。伯格和斯賓諾莎都對觀看的本質充滿著迷:斯賓諾莎是光學這門新科學領域裡的鏡片研磨師;兩人都熱愛素描。「從一開始,我就沒想過這是一本關於斯賓諾莎的書。我認為這本書是關於我們存活的這個世界,而且經常是我們基於好的壞的種種理由拒絕去注視的那個部分。這本書就是試圖去觀看和理解我們今日生活的這個世界。」――Susan Mansfield訪問伯格,《蘇格蘭人》

媒體推薦:

伯格有著洞悉人性且獨一無二的傾訴之聲,這聲音與他的素描技巧共延迴盪,締造出這本凝練之書。這兩項稟賦與斯賓諾莎如謎般難解的哲學命題攜手合作,建構了一次卓越非凡的見證行動。」――Teju Cole,《紐約時報》

「如通電般令人震驚的思想和能量……在年歲與脾性的洗練下,伯格以益發沉穩的文字和圖像,對今日的全球災難與日常生活提出振奮人心且堅定不移的敘述。」――Colin MacCabe,《新政治家》

「充滿啟發性、挑戰性,值得細讀。」――《金融時報》

「自成一格。」――Nick Wroe,《衛報》

名人推薦:「John Berger左手寫藝術批評和小說散文,右手做素描創作。無論文學、評論或畫作,Berger總能從最細節的經驗與觀察出發,終而連結到最宏觀、深邃、又具有批判視野的哲學與生命反思裡。他對凡常人物與日常生活的熱情,是強大且綿延無盡的,對藝術也是。他的左翼政治立場與淑世精神,使他無論作畫或談論素描,不會停留在技法等瑣碎的小格局裡孤芳自賞。Berger總是將藝術和他對生命、歷史、政治、與馬克思人道主義的大關懷聯繫到一起,使藝術、政治、歷史、或馬克斯主義,都不會是孤高、艱澀、互不相干的冰冷知識或死硬教條。從《觀...

章節試閱

今年秋天,魁奇李(quetschplum)結實纍纍。有些枝幹甚至不堪負荷,應聲折斷。我想不起有哪一年,曾結過這麼多李子。

這些藍紫色的李子成熟時,會披上一件塵土色的霜衣。正午時分,如果有陽光,你會看到一串串的塵土顏色,懸垂在葉片後方—豔陽高照的日子已經持續了好幾天。

其他水果中,只有藍莓也是藍色,不過藍莓的藍比較深,像果醬,魁奇藍則像是鮮明生動、但終究會消失的一陣藍色煙霧。每簇果串約有四粒、五粒或六粒,一把一把似的從樹枝的小嫩芽中伸長出來。單單一株樹上,就掛了好幾百把。

某天清晨,我決定把其中一串畫下來,也許是為了想弄清楚,為什麼我老愛用「一把一把」來形容它們。那張素描畫得又笨又糟。我又畫了另一張。

在我畫的那串李子旁邊,還有另外三串,一隻黑白相間、只有我指甲一般大的小蝸牛,在牠剛剛吃過的那片葉子上睡著了。第二張素描同樣慘不忍睹。我把畫筆擱下,開始工作。

那天下午快結束時,我又回到李子樹下,帶著再試一次的念頭,還是畫同一串。也許是因為光線改變的關係—太陽已經從東邊跑到了西邊—我竟然找不到或說認不出早上那串李子。我甚至問自己:到底是不是這棵啊?

我移到旁邊那棵樹,在它的枝枒下屈著身子,仔細盯找。上面有數不清的魁奇李,但都不是我那把。畫另一串啊,這不是很簡單嗎?的確沒錯,但我不知犯了什麼拗脾氣,就是不肯換。我在那兩棵樹的枝枒下方轉來轉去,一遍又一遍。然後,我瞄到那隻蝸牛。接著在牠左方三十公分處,終於找到我的那串李子。蝸牛移了位置,但沒更換地盤。我把牠好好端詳了一番。

我開始畫李子。我需要綠色塗葉片。我腳邊有一些蕁麻。我摘下葉子,擦塗在畫紙上,它讓我有了綠色。這次,我把畫留了下來。

三天後,李子收成的時間到了。把它們裝進木桶裡發酵幾個月,可以蒸餾出頂級的李子白蘭地。也可以做成很棒的果醬和美妙的餡餅。

採收魁奇李有兩種方法,一是猛搖樹幹,讓一堆李子掉落地面,二是拎著桶子,爬進樹裡用手摘。

李子樹的細枝茂密,還有剛長出來的小刺。明明是爬上高樹,卻有一種在矮叢中鑽行的感覺,從一陣藍色小煙圈前進到另一陣藍色小煙圈,然後用你空著的那隻手掌摘取,熱拇指找著熱拇指。你一次只能握住三枚、四枚或五枚果子,無法更多。就是因為這樣,所以我用「一把一把」來形容這些果串。難免總有些果子會順著你的手腕滾落地面。

稍後,當我跪在草地上,把李子撿起丟進籃裡時,不小心又瞧見好幾隻黑白相間的蝸牛,牠們隨著果子一起滾落地面,毫髮無傷。我把牠們五隻排成一行,我很驚訝,我居然一眼就能認出那天幫我指路的小蝸牛。我也幫牠畫了一張素描,比真實尺寸略大一些。

出於某種反射動作,我總是想在這本素描簿的右手頁上畫畫,而非左手

頁。是和童年的記憶有關?一個和希望有關的問題?

我想跟你們講個事故,是關於我如何送出一枝日本毛筆。它在哪裡發生,怎麼發生。那枝毛筆是一位演員朋友送我的,他曾經和一些能劇演員在日本工作過一段時間。

我常用它素描。它是用馬毛和羊毛製成。這些毛髮曾經從某塊皮膚上生長出來。也許是因為這樣,當它們在一根竹管裡聚集起來變成一枝筆刷時,才能傳達出如此鮮活逼真的感受。用它素描時,我有一種感覺,好像它以及我輕輕握著它的手指,不是在和紙張接觸,而是在和皮膚摩娑。

「筆觸」(brushstroke)一字,正是反映了在紙上作畫宛如在皮膚上作畫的觀念。也就是中國偉大畫家石濤所說的「一畫之法」!

故事的地點發生在一座市立游泳池,位於巴黎一個頗受歡迎但並不時髦的郊區,我算是那裡的某種常客。我習慣在每天下午一點過去,那個時間大家都在吃飯,游泳池不會人滿為患。

這是一棟矮胖的長條形建築,牆面採用玻璃和磚塊這兩種建材。1960年代末動工,1971年開放。位於在一座小公園內,公園裡有一些銀樺和垂柳。

游泳時,你可以從泳池裡透過玻璃牆看到高處的垂柳。泳池上方的天花板鑲了嵌板,四十年後的今天,有好幾塊早已消失無蹤。有多少次我在仰泳時曾注意到這點,同時還意識到池水正托浮著我和我正在苦思的那些故事?

十八世紀的中國畫家黃慎,曾經畫過一張蟬在垂柳枝上引吭的素描。那株垂柳的每片樹葉都是一筆呵成。

從外部看,這像是一棟都市而非鄉野建築,如果你事先不知道它是游泳池,也沒注意到那些樹的話,你可能會以為它是某種鐵路建築,清洗火車車廂的庫棚,或是裝貨卸貨的大架間。

入口處沒有任何文字,只有一塊紅藍白三色旗色彩的小紋章,代表法蘭西共和國。入口的幾扇大門都是玻璃材質,用模板印上「推」的指示字樣。

當你推開其中一扇門,走進去,你就置身於另一個世界,和外面的街路、停放的轎車或商店區毫無關聯。

這裡的空氣聞起來有些許氯味。每樣東西的光線都是來自下方而非由上方投射,這是因為兩座泳池的水影反射之故。這裡的聲響效果與眾不同:每個聲音都有輕微的回響。每個地方都是由與垂直相反的水平所主導。大多數人都在游泳,從大泳池的一頭游到另一頭,一趟接著一趟。那些站著的人,要不是剛剛脫下衣服,就是剛剛從水池起身,在這裡幾乎不存在什麼階級感或高下之分。取而代之的是,到處都瀰漫著一種奇怪的橫向平等。

這裡張貼了許多印刷告示,全是採用清楚特殊的官僚語法和詞彙。

吹風機將在閉館前五分鐘關閉電源。

強制戴泳帽。委員會頒布。自1980年9月12日星期一開始實施。

除工作人員外,其他人禁止從此門進入。謝謝。

以這種通告方式體現的聲音,和第三帝國時期為了爭取公民的權利和義

務所進行的長期政治抗爭密不可分。一種經過衡量、不帶人味的委員會聲

音—伴隨著遠遠某個地方的孩子笑聲。

大約1950年,雷捷畫了一系列名為《潛水員》的油畫—游泳池裡的潛水員。這些畫作以鮮豔的原色加上簡單放鬆的輪廓,歌誦一群享受休閒的工作者的夢想和藍圖,以及這些工作者將休閒轉化成某種當時尚未命名的東西。

今日,我們距離這個夢想真是越來越遙遠。但偶爾,當我把衣服鎖進男性更衣室的某個置物櫃,將鑰匙繫在手腕上,依照規定沖了熱水澡,走過足浴區,抵達大泳池池邊,潛下去時,我就會想起這些畫。

除了規定的泳帽之外,大多數泳客都戴了深色護目鏡,保護眼睛不受氯氣傷害。我們之間幾乎沒有目光接觸,如果某個泳客的腳不小心踢到另一名泳客,他或她都會立刻道歉。這裡的氣氛和蔚藍海岸不同。在這裡,每個人都以私下的方式追求著自己的目標。

我頭一回注意到她,是因為她的游法跟別人不一樣。她的雙手雙腳以緩慢到古怪的方式滑動,很像青蛙,但她前進的速度卻沒因此變慢太多。她和水這個元素有著不一樣的關係。

中國大畫家齊白石很喜歡畫青蛙,他總是把青蛙的頭頂畫得特別黑,好像它們戴了泳帽。在遠東地區,青蛙是自由的象徵。

她的泳帽是薑黃色,泳衣上印著花朵圖案,有點像是英國的印花棉布。

她約莫五十幾快六十,我猜她是越南人。後來發現我錯了。她是柬埔寨人。

她每天都來游泳,一趟接著一趟,連續將近一小時。和我一樣。當她決定時間差不多了,該從泳池裡某個角落的樓梯爬上岸時,就會有個男人過來幫她,那個男人正在好幾條水道外的地方游著。他也是個南亞人,比她略瘦一點,略矮一些,臉上的歲月鑿痕更多幾許;她的臉像月亮。

他在水中走到她後方,用雙手托住她臀部,讓她能面向游池邊緣坐在他手上,他分擔了她的一些重量一起爬出泳池。

一踏上堅實的地板,她隨即從泳池的一角朝足浴池和女子更衣室的入口走去,一個人,看不出任何瘸態。不過,注意到這項儀式幾回之後,我逐漸發現她走路時身體有些僵硬,像是被繃在張布鉤上。

那位有著英勇、風霜臉孔的男子,想必是她丈夫。不知為什麼,我對這點總是有些懷疑。是他太過順從?還是她太過高傲?

每次她走進游泳池想下到水裡,他就會爬到階梯的一半位置,讓她跨坐在他的肩膀上,然後他慢慢往下爬,直到水淹過他臀部,她可以自行游開為止。

他們兩人對這套浸入浸出儀式都心知肚明,也許兩人也很清楚,水在這套儀式中所扮演的角色比起他們任何一人都更重要。或許這可以解釋,為什麼他倆看起來更像是表演夥伴而非夫妻。

時間流逝。日子在重複中一天天過去。終於有一天,她和我在划泳中從相反方向遇到,那是我們第一次,在一兩公尺的距離之外,雙雙抬起頭,朝彼此點了一下。然後在那天我們最後一次碰到,差不多該離開泳池的時候,我們做出「再見」的暗號。

該如何形容這個特殊的暗號呢?它包括揚起眉毛,像甩頭髮似的甩頭,然後笑著瞇起眼睛。非常謹慎。護目鏡推到泳帽上。

有一天,我游完泳正在沖熱水澡,那裡有八枝蓮蓬頭供男性使用,這裡的蓮蓬沒有龍頭,想沖澡時,必須按下一個很像球形門把的舊式按鈕,不過裡頭有個機關,那就是每次按鈕後熱水持續的時間,八枝蓮蓬頭都不一樣,經過多次嘗試,我已經很清楚哪一枝的熱水持續時間最長,如果那枝沒人用,我就會選它。有一天,我游完泳正在沖熱水澡時,那位來自南亞的先生走到我旁邊的蓮蓬頭,我們握了手。

之後,我們說了幾句話,並約定穿好衣服後在外面的小公園見。我們真的碰了面,他太太也加入我們。

我就是在那時知道,他們來自柬埔寨。她是著名的施努亞國王(後來降為親王)家的遠親。1970年代中葉,她二十歲那年,逃往歐洲。在那之前,她是在金邊唸藝術。

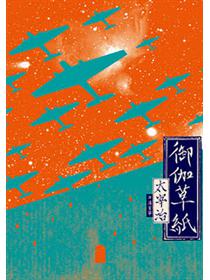

過程中,她負責說,我負責問。再一次,我感覺他的角色像是某種保鑣或助理。我們站在銀樺樹附近,他們的雙人座雪鐵龍就停在旁邊。一輛磨損老舊的汽車。妳還畫畫嗎?她把左手伸到空中,做出釋放小鳥的姿勢,然後點點頭。她經常處在痛苦之中,他說。我也讀很多書,她加了一句,高棉文和中文。然後他示意他們差不多該爬近那輛了。從後視鏡中,我注意到車子的擋風玻璃上方掛了一只小小的佛教法輪,有如縮小版的船舵他們開走後,我躺在垂柳下的草地上,那是個五月天,我發現自己正思考著痛苦這件事。她離開柬埔寨—當時還是高棉—那年,施努亞親王遭到推翻,背後很可能有美國中情局的黑手介入,由波布領導的赤棉接掌首都,並開始將高達兩百萬的居民驅逐到鄉村,過著沒有個人財產的公社生活,他們必須學會變成新高棉人!其中一百萬人並未存活下來。在那之前

幾年,美國B-52轟炸機對金邊和周圍鄉村進行有系統的連續轟炸。至少有十萬人因此喪生。

高棉人擁有吳哥王朝的輝煌歷史,以及那些不帶一絲痛苦的巨大石雕,這些石雕後來遭到某些外力劈開掠奪,留下於今看來宛如受苦的傷痕。在她離開故國那年,高棉人除了被越南、寮國和泰國這些環敵包圍,也因為自身的政治願景而遭受暴虐、屠殺的對待,他們把自己改造成狂熱份子,好對現實展開報復,把現實簡化成單向度的存在。這樣的簡化帶來的痛苦,就像心裡的細胞一樣多。

凝視垂柳,我看著它們的葉片在風中飄 。每片葉子都是一小劃筆觸。我認為,看似承襲自她身體的痛苦,是無法與她祖國過去五十年歷史所承受的痛苦區分開來。

今日,柬埔寨是南亞最窮困的國家,九成的出口品都是以血汗工廠為西方知名跨國品牌製造的成衣。一群四歲大的孩童從我身邊跑過,爬上台階,走進玻璃門,去上他們的游泳課。

下一次在游泳池看到她和她先生時,她剛游完其中一趟,我游向她,問她介不介意告訴我她的痛苦從何而來。她立刻回答我,好像在說某個地方的名字:關節炎。當我還是個少女,知道我必須離開時,這病就找上我了。感謝你的好意詢問。

她前額左半邊有些許變色,比其他部分深,好似曾經有一片蕨葉壓在那塊皮膚上,微微染上一層顏色。當她把頭向後仰、漂浮在水面上、臉龐有如月亮時,這塊變色的部分就像是月球表面上的某片「海洋」。

當我們雙雙踩水時,她笑了。在水裡,她說,我的重量變輕,在裡面泡上一會兒,我的關節就不會痛了。

我點點頭。然後我們繼續游泳。我游在她前面,因為如同我說過的,她緩慢划動雙臂雙腿,一如青蛙偶爾會有的姿態。仰泳時,她的模樣像水獺。

柬埔寨這塊土地,與淡水有著獨一無二的滲透關係。高棉語的家鄉唸做「Teuk-

Dey,意思是「水之地」。群山包繞的柬埔寨,是一塊低緩的沖積平原,面積大約是法國的五分之一,上面有六條河流交錯,包括最大的湄公河。在夏天的季風雨過後,這條河的水量會暴增到平常的五十倍!位於三角洲尖端的金邊,水平面會逐步上升八公尺。在這同時,北方的洞里薩湖每年夏天都會滿載冬季「正常」水量的四倍,變成一座龐然大水庫,洞里薩河則是在這裡轉了個彎,朝相反方向奔流,把下游變成了上源。

難怪這塊平原能提供全世界最多樣和最豐富的淡水魚,幾百年來,這塊土地上的農民就是靠著這些河水孕育的魚米維生。

就是在市立游泳池的午泳時分,她像唸出某個地名似的說出「關節炎」一詞那天,我想到要把我的毛筆送給她。

那天晚上,我將毛筆放進盒子裡,包裝好。每次我去游泳池都會隨身攜帶,直到他倆再次出現。我把那個小盒子放在跳水板後方的某張長椅上,並告知她先生,離開時記得拿走。我比他們早離開。

幾個月過去了,我一直沒再看到他們,因為我去了別的地方。等我回到游泳池時,我搜尋他們的身影,但沒找到。我調整護目鏡,跳進水裡。幾個小孩正在握住鼻子練習跳水。游池畔那幾個則是忙著調整蛙鞋。因為7月的關係,這裡比平常吵鬧有活力;學校放假,沒錢離開巴黎去度假的家庭,則把小孩送來這裡,玩幾個小時的水。他們的入場費特別便宜,救生游泳教練維持著某種疏懶的秩序。一些常客基於按表操課的嚴格習慣和某些私人目標,還是照常前來。

我游了差不多二十趟,正準備繼續游時,我嚇了一跳,因為有人從我後方牢牢按住我的右肩。我轉過頭,看到那張一度是金邊藝術系學生的染了色的月亮臉。她還是戴著同樣的薑黃色泳帽,正在游泳,她笑得很開心。

原來是妳!

她點點頭,在我們踩水的當兒,她靠近我,在我的兩頰各親了一下。然後她問道:鳥還是花!

鳥!

她隨即把頭仰放到水上,大聲笑出。

真希望能讓你們聽到她的笑聲。和我們四周的小孩撲通聲和叫喊聲相較,那笑聲低沉、緩慢而持續。她的臉比任何時候更像月亮,像月亮一樣永恆。這位年近六十的婦人的笑聲一直綿延。這就是那無法解釋的孩子的笑聲,跟我想像中在委員會告示後方某處發出笑聲的孩子是同一個。

幾天後,他丈夫朝我游來,先是問候我身體健康,然後低聲說:在跳水板後面的長椅上。他倆隨後離開泳池。他站在她後面,用雙手托住她臀部,而她,面向池畔,坐在他手上,他分擔了她的一些重量,兩人一起爬出泳池。

兩人都沒像平常那樣,跟我揮手再見。這和謙虛有關。姿態上的謙虛。

餽贈不該伴隨著張揚。

我在長椅上拿到一只大信封。裡面是畫在宣紙上的一幅畫。是她要我在鳥或花當中挑選時我選中的鳥。畫中有一株竹子,在它的某根枝條上棲息著一隻藍雀。竹子的畫法完全遵照繪畫原則。從竿莖的頂端開始一筆往下,在每個竹節處停頓,逐漸加粗。細如火柴的枝條,是以筆尖畫成。單筆畫成的深色葉片有如疾躍之魚。最後是水平的竹節,毛筆由左至右,橫貫每一節中空的竹莖。

畫中之鳥有著藍色帽子,黃色胸膛,灰色尾羽,以及肖似字母、必要時可以倒掛的趾爪,鳥的畫法與竹子截然不同。若說竹子流暢似水,那鳥就細緻如繡,它身上的顏色是用毛筆像針一般密密刺出來的。

竹子和鳥,在宣紙上結合成高雅的單一影像,鳥兒的左下方,低調地印著藝術家的落款章。她的名字是L—。

然而,當你走進畫中,讓畫裡的空氣拂觸你的腦勺,你會感覺到那是一隻無家之鳥。無法用言語形容的無家可歸。

我把那張畫裱成捲軸,沒加框,滿心歡喜地選了一個地方掛上。幾個月後的某一天,我打開拉胡斯圖解百科搜尋某個資料。翻動頁面時,無意中瞄到一張有藍雀的小插圖。我想了老半天。那張圖看起來好眼熟。那隻藍雀的W形趾爪,還有頭部和胸度的角度都和L那張藍雀憩竹一模一樣,然後我懂了,我這部權威百科全書裡看到的,正是L臨摹的原本。

我再次對畫中的無家可歸多了幾分理解。

但在此要額外注意,正如我們只能在一定限度的範圍內清楚想像某一地點的距離,因此,我們也只能在一定限度的範圍內清楚想像某一時間的距離,也就是說,凡是超過我們兩百呎遠的物體,或是其所在位置的距離超過我們能清楚想像範圍的所有物體,對我們來說都是同樣遙遠,彷彿它們是處於同一個平面之上;同樣的,若那些物體的存在時刻與現今相距,其間隔若長過我們通常所能清楚想像的限度,我們也會認為這些對象距離現在同樣遙遠,彷彿它們是出現在同一時間。

(斯賓諾莎《倫理學》,第四部分,定義六)

今年秋天,魁奇李(quetschplum)結實纍纍。有些枝幹甚至不堪負荷,應聲折斷。我想不起有哪一年,曾結過這麼多李子。

這些藍紫色的李子成熟時,會披上一件塵土色的霜衣。正午時分,如果有陽光,你會看到一串串的塵土顏色,懸垂在葉片後方—豔陽高照的日子已經持續了好幾天。

其他水果中,只有藍莓也是藍色,不過藍莓的藍比較深,像果醬,魁奇藍則像是鮮明生動、但終究會消失的一陣藍色煙霧。每簇果串約有四粒、五粒或六粒,一把一把似的從樹枝的小嫩芽中伸長出來。單單一株樹上,就掛了好幾百把。

某天清晨,我決定把其中一串畫下來,...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。