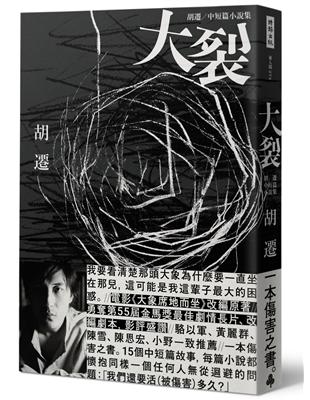

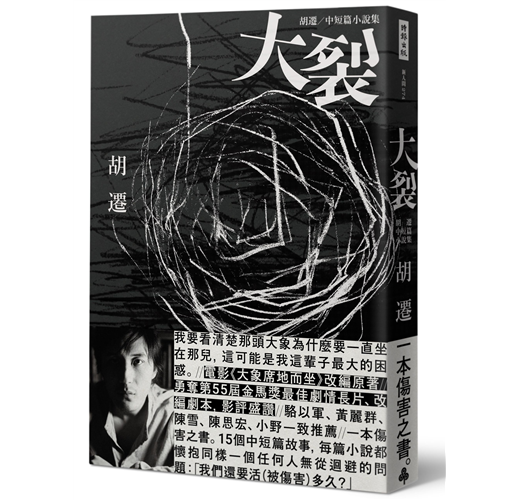

我要看清楚那頭大象為什麼要一直坐在那兒,

這可能是我這輩子最大的困惑。

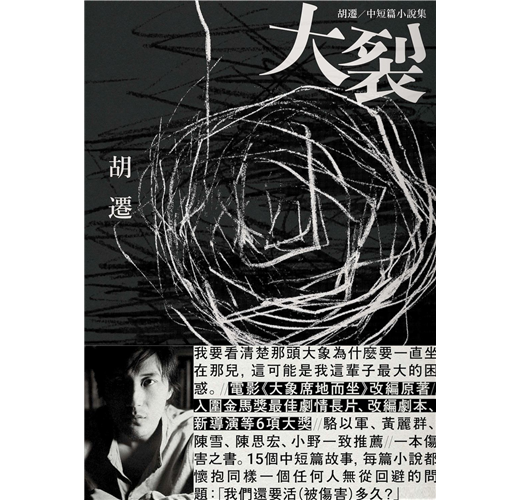

電影《大象席地而坐》改編原著

勇奪第55屆金馬獎最佳劇情長片、最佳改編劇本

幽暗壓抑而爆裂,華文新生代創作者中頭角崢嶸、無從忽視的存在

駱以軍|黃麗群|陳雪|陳思宏|小野

────一致推薦▍上帝經常會讓你一無所有,再給你一點甜頭,這點甜頭就是在閉上眼睛的一瞬間,讓你錯覺擁有了很多東西。──胡遷,〈漫長地閉眼〉▍

世界愈來愈壞,就像一列火車衝下懸崖。而我們在生活中苟且。

當有一天,人們發現自己只能重複講這個早上吃了什麼,又突然意識到這個問題,這就是一個很難堪的局面,所以人們為了不讓自己發現這些自身的真相,會竭盡所能地傷害他人。

這是一本傷害之書。15個中短篇故事,每篇小說都懷抱同樣一個任何人無從迴避的問題:

「我們還要活(被傷害)多久?」

胡遷,中國獨立導演與小說家,以中篇小說〈大裂〉獲得第6屆BenQ華文世界電影小說獎首獎,著有《大裂》及《牛蛙》。《大裂》收錄了胡遷自2012年到2016年的小說作品,透過他秀異的運鏡及光影調度能力,我們能看見暴力成形,彷彿野獸一般地撲向表面平靜的生活、毀棄所有;我們無從規避地站在那裡,看他故事中人們如何自毀、末世如何荒蕪。個體對存在的失望及掙扎是他小說裡的共同主題。生活是在地面上匍匐,美好僅存在縫隙之中,但那太微弱了,想護著那小小光焰,都顯得徒勞。對此,胡遷說寫作是直面生活最有力的方式,以抵抗世界的灰暗,《大裂》是他留給眾人的答覆。

作者簡介:

胡遷

胡波,筆名胡遷,1988年生。中國獨立導演與小說家,畢業於北京電影學院導演系。曾以中篇小說〈大裂〉獲得第6屆BenQ華文世界電影小說獎首獎,著有《大裂》及《牛蛙》。執導首部長片《大象席地而坐》多次入選國際影展,獲柏林影展青年論壇影評人費比西獎、第55屆金馬獎最佳劇情長片及最佳改編劇本,劇本改編自《大裂:胡遷中短篇小說集》。

2017年10月,胡遷離世。

各界推薦

名人推薦:

▌好評推薦

你可以說這是一個中國版的威廉.高汀的《蒼蠅王》,但空間不是被大人遺棄的小島,而是像難民營的,歛財的、髒臭的大學宿舍。專注地寫暴力,一種人群眼神空洞,失去人的形貌,擠在鼠穴裡互噬的樣態。這後面有對當今中國,文明後面有什麼東西在最初時刻,被踐踏或羞辱了。譬如莫言、閻連科的小說,都有這種「核心的暴力」。這些大學生像蛆蟲躲在各自框格房間裡,他們之間的武鬥,近乎廢墟裡的巷戰。這整個疲憊、窮困、人在生存最低限時,對其他個體的莫名恨意,或挖地道、挖寶這種空洞的無出路之夢,這或仍存在於現今中國富起來後,人與人的生存關係中。〈大裂〉描寫暴力時的運鏡能力,調度光影的能力,非常強。

——駱以軍,小說家

他的小說中每一抹淡到幾近透明的草蛇灰線都有繁複意象,語言平靜,一絲濫情自溺的贅肉都沒有,落在地上,望似滾珠,若去拈起,才發現是水銀,凝重荒暴能讓人從頭裂開到腳,剝掉了一身的皮。

——黃麗群,小說家

對生活意味天生敏感,熔風趣和決絕於一爐,行文不羈,收放自如,胡遷是個手藝高超的傢伙。

——李師江,詩人、小說家

整部小說的生命是活的,站上競技擂台上,是有實力直接KO對手,而不只是用情節、寫作技術來積分取勝。青春殘酷,配合荒漠意象,以及滿滿的荷爾蒙,情境詭異卻合情入理,雖然多有象徵,但放到中國這塊廣袤蒼老而粗礪的土地上,具有強大的說服力。

——林靖傑,導演、編劇、演員

名人推薦:▌好評推薦

你可以說這是一個中國版的威廉.高汀的《蒼蠅王》,但空間不是被大人遺棄的小島,而是像難民營的,歛財的、髒臭的大學宿舍。專注地寫暴力,一種人群眼神空洞,失去人的形貌,擠在鼠穴裡互噬的樣態。這後面有對當今中國,文明後面有什麼東西在最初時刻,被踐踏或羞辱了。譬如莫言、閻連科的小說,都有這種「核心的暴力」。這些大學生像蛆蟲躲在各自框格房間裡,他們之間的武鬥,近乎廢墟裡的巷戰。這整個疲憊、窮困、人在生存最低限時,對其他個體的莫名恨意,或挖地道、挖寶這種空洞的無出路之夢,這或仍存在於現...

章節試閱

一縷煙

遇到李寧是在租房子的時候,當時金盞村蓋起了第一批板房,這種板房的屋頂是兩片濃郁藍色的鐵片,造價很便宜,而拆遷的時候可以因此多算一倍的住房面積。金盞村的每個人都想多拿這一倍的住房面積,於是從骯髒的每隔五十步就有一個兩立方米垃圾罐的甬道之上,連結著灰色天空的是一片濃豔如金屬的藍色。而我剛從南方的一個美院畢業,想著這裡房租的價格可以接受。

我見到李寧時,他穿了一件灰色馬甲,頭髮短而鋒利,有一個厚厚的大嘴唇。他拎著一隻雞,站在一個垃圾罐旁邊,雞爪子被一條鞋帶拴著,他的登山鞋有一隻沒了鞋帶。

「這是啥?」我說。

「路上抓的!」李寧拎了一下,雞咕咕叫起來,紫色的冠子垂著,搖晃著。

「別人養的你怎麼敢抓!」

李寧厚厚的嘴唇揚了揚,笑起來。

他帶著我,在凹凸不平的小道上走著,穿過一個個的藍房頂,我看到一扇窗戶那兒掛著幾條底褲和一串螃蟹。然後穿過一個院子,旁邊一個低矮的爐子上架著燒水壺,一股臭椿樹的味道。

「我也是剛來,看見那個電線杆沒,我剛轉過來的時候這隻傻逼雞就立在那,我過去牠往後跑,結果後面有隻狗。愣神的當兒我就把雞抓了。真他媽爽。這種散養的吃垃圾的雞肉賊好吃。真他媽爽。」我看著李寧的背,那隻雞在顛簸中並不好受。

房子非常大,有兩間大臥室,客廳有四米高,還有一個獨院。其實這些都不重要,重要的是,房租可以一月一交。房東給我們講這獨院在四周都不好找,客廳有向陽的一扇小窗。這也都不重要,其實什麼都不重要,重要的就是房租可以一月一交。李寧直接把雞扔到了院子裡。我回到小旅館裡取了兩個旅行箱,當夜就搬了過來。而李寧包裹有很多,他打算第二天租車運過來。我去院子裡把李寧的鞋帶從雞爪子上解下來。我看著一時還站不起來的這隻花雞,想著來到北京已經有四天,那個小旅館的潮濕還未從身上散去。

第二天,李寧把東西搬過來,晚上打算為喬遷慶賀一下,於是去院子裡找雞,結果只看到晾衣繩上一根鞋帶。李寧把鞋帶取下來塞到口袋裡。我說這雞晚上總是叫,吵得我睡不著。

李寧當天晚上跟我講他家裡是養藏獒的,有一個廠的藏獒,他講得興致勃勃,讓我覺得一切都是假的,也許他家裡是養藏獒的,但最多也就三兩隻而已。但也許我想的是錯的,因為李寧很快就開始創作一幅大畫,是幾隻獒犬圍著一個藏民,藏民在跳舞。這張畫很沒有水準,藏民的臉是歪的,畫擺放在一進客廳就看得到的位置。每次我一走進客廳,看到的是一群藏獒圍著一個藏民,藏民的衣擺飛舞,我覺得這張畫很爛,但會經常看它,覺得哪裡有點奇怪。也許奇怪在,為什麼我一回家就要看到五隻狗。而金盞村垃圾味道四溢的胡同裡到處都有那種長不大的土狗,當你走在那條高低起伏的土道上,會有野狗跟著你,你跺一下腳,狗就跑掉了。而回到家,我看著那五隻扭曲的藏獒,它們就一直在那,我跺一下腳,只聽得到回音。我也不能跟新舍友說,你的畫太爛收起來吧。

從南方的美院畢業以後,我畫了幾個行活。其中一個已經很出名,出名的意思是我又畫了這張畫很多次。最初那是一張壁畫,一棟類似天安門的建築,前景長滿了小黃花,後景有大樹,後來改了多次,才終於準確地畫出前景是野菊花,後景是白楊樹。此畫的中央有一行紅色的字,寫著:「延安人民歡迎您」。我總把字留在最後寫。我從沒有想到畢業之後第一份職業性的工作是畫半個世紀以前的壁畫,也沒想到第二份、第三份工作也都是不同大小的「延安人民歡迎您」。我賺了一筆錢,但這跟我要的好像不太一樣,我時常在睡夢中感受到延安人民歡迎您,假如這是真的,那我也可以到延安去租一個獨院的便宜房子,因為那裡歡迎了我。我想著也許李寧的藏獒圖也是一張已經畫了許多遍的行畫,這張畫擺放在從雲南進入藏區的某個小鎮上,最後要在上面加上一行字,每個驅車進入藏區的人都會看到那詭異的舞蹈。而我還有一個朋友,他的那張職業畫是一個毛澤東頭像,他畫了很多次,依然是只有畫幅面積不同,內容一模一樣。我跟他聊起來的時候,他說他感到活在了一個被拋棄的年代裡。

跟隨李寧而來的還有他的女朋友。因為李寧歲數比我大,所以我叫她慧姊。慧姊個子矮,非常爭強好勝。她在每個方面都要表現出我比你知道得多一點。我不喜歡慧姊,因為她總是比我知道得多一點,但這一點我不承認。慧姊負責大部分家務,也包括我的,衣服有時混一起洗,飯也經常一起做了。

那天吃完飯,他們聊起了剛看的一個美劇。李寧說:「卡爾這麼幹就是為了賺點小錢,什麼他媽狗屁愛啊。」

慧姊停下手中端著的盤子,說:「你沒看到他那麼痛苦?怎麼可能就是因為賺點小錢?」

李寧叼著菸,說:「你算說對了,就他媽因為賺的是一點小錢,所以才背叛啊,要是大錢就心安理得了,你不懂!」

慧姊:「是你不懂,如果他真是為了賺一點小錢,還能看著那條項鍊難受嗎?」

「看項鍊難受怎麼了?你看著那個相框還難受呢!體現你啥了?」

「相框我早就扔了。」

「你扔之前可總看!那照片你藏哪兒了,老子不追究你,你還念想起來沒完了!」

「你別老子老子的,我就說你有時候不懂一個人的情感。」

李寧吼了一嗓子:「別提他媽情感,你最懂情感了,你情感全在那個爛相框裡。」

慧姊的嘴唇緊繃著:「說了你也不明白,我沒有在看相框,那就是一段經歷。」

我回到了屋裡,抱起了那把古琴。古琴是靠「延安歡迎您」的錢買的。接著我聽到一個被絆倒的聲音。李寧打起了慧姊。我已經戴上了指甲,古琴發出穩重的弦音。慧姊的哀號聲傳了過來,我盡量用弦音去配合那哀號,而隨之,哀號似乎察覺到了弦音,竟也拉長了,配合起我來。這種和諧的演奏令我不好意思。慧姊已經有了淚痕,哀號停止了,而床上的古琴也漸漸弱了下來。

我推開門,走到客廳,說:「寧哥。」

李寧說:「沒事!」然後拉扯著慧姊就進了屋。

我站在空蕩蕩的客廳裡,看到了那張藏獒圖。心裡想著,這張畫為什麼這麼屎。

不一會兒,我便聽到了慧姊的呻吟聲。而我的古琴已經配合不了這呻吟,心思煩亂。

第二天,李寧出去喝酒,慧姊下班後做了兩人的飯,期間慧姊一直數落李寧的不是。我便聽著,隨後我為了開導慧姊,就說每個人都有其性格缺陷,寧哥雖然粗暴,但不代表他不講道理,喜歡說大話也不是什麼太要命的事。慧姊點著頭。

然後我去走廊另一側的畫室裡畫畫。過了會,背後傳來慧姊的聲音:「這縷煙是什麼意思,為什麼蓋著所有路?」她指著我的畫說。

我說:「我也不知道。」

後半夜有李寧開門的巨大聲音。

隱約中我聽到了在這平房的另一側有雞叫,是那隻被鞋帶拴著的雞,聽到那雞叫,我感到有什麼東西離我遠去了。我在南方的潮濕裡待了四年,房屋裡的霉味後來成為一種令人安心的氣味,霉味和松節油混合在一起,是一種濃郁的香氣。而此時的房間只剩下乾癟的松節油味道。一種什麼東西已經離我遠去了。那雞叫在黑夜裡壓抑得像一個核桃被擠壓掉。

李寧再看到我時,臉色已經有些不對,我當即想到慧姊把那些有關性格缺陷的話傳達給了李寧。我想著自己也沒說別的,沒有說你其實只是個自以為是的廢渣。

李寧表達他的不滿,就是把餐桌搬回了自己的屋子。但是過了一天,餐桌又搬了出來。我不知道他是不是因為嫌餐桌在臥室裡太礙事。我立即給家裡買了兩桶食用油,於是我們仨又在一個飯桌上吃飯了。李寧說起了他最新的創作計畫,是畫一幅關於玉樹地震的大畫。

「我覺得,我們這一代缺少情懷,太多小情緒,你不能把小情緒當作情懷。」李寧喝了口啤酒。

我點點頭。我說:「我自己的畫裡,有時候會有一股情緒,也不能說不好。」

「哎,不對的,情緒不是情懷,我們做創作,要把持著自己的情懷,我這次畫玉樹地震,草稿已經打好了。你想啊,無家可歸的人,壓在房梁下的人,沒了爹媽的孩子,他們會關注你的那些情緒嗎?」

我不知道該說什麼。慧姊說:「那你怎麼知道那些人怎麼想的呢?」

李寧說:「你不會感受嗎?你去感受那些殘破的房屋啊,新聞都寫得這麼詳細。」

慧姊說:「新聞是官方態度,你沒去過怎麼能知道當地的人怎麼回事?」

李寧看起來不高興了。說:「我他媽就知道呢!我為什麼不能知道,我想像!我就知道。」

「好好好,你知道。」

「你不信?」

「我信,你知道地震,你知道災區,全都知道。」慧姊說。

李寧冷笑著,看著我,我停下筷子。李寧說:「我是不是有性格缺陷?」

我一時語塞,說:「我們都有。」

李寧:「對,我們都有性格缺陷,災區的人也有性格缺陷,人和人怎麼就理解不了呢?能理解!」

李寧跑回房間,拿出自己的草稿本,掀開給我看,說:「這個力量肯定是有的,我要畫出手掙扎的那感覺,手指裡全是泥巴,掙扎,生命的掙扎!」

我點點頭。

慧姊說:「新聞照片也是這樣。」

李寧把草稿扔到了慧姊臉上。

我回到了房間,輕輕帶上門,氈布墊在腿上,古琴放了上來。拇指沿著三弦滑動,右手食指挑起來。於是,哀號聲響起來。但我接到了一個電話,是那個畫毛澤東的美院朋友。

「你那怎麼有女人叫?」他在電話裡說。

「沒事,舍友吵架呢。」

「到北京了?」

「是啊,住半個月了。」

「住哪?」

「金盞村。」

對面沉默了下。我說:「你最近在忙啥?」

他說:「我接了一個大活,想叫你一起幹。」

「什麼?」

「四米乘三米的毛澤東,有興趣嗎?」

「興趣嗎?」

「我就不該這麼問,給的錢不少,我都畫了十幾次毛澤東了,實在不行了,我現在覺得自己長得愈來愈像他。」

「像誰?」

「算了,你最近畫什麼呢?」

「延安歡迎您。」

對面沉默了。然後他說:「我有時候覺得,我們要完蛋了,趁早都地震了,大家都完蛋吧。」

我說:「你知道自然災害有多可怕嗎?」

「知道啊,小學我那發過洪水,我被沖到學校裡了,你知道嗎,隔了他媽兩公里,我給沖到校門口,抓著門,後來被救了。」

李寧把慧姊拖進了屋裡。我還聽到「地震」、「地震」的叫喊聲。

電話那頭繼續說:「早知道現在要畫十幾張十平米的毛澤東,我那時就不抓那個校門了。」

我說:「我接,你發來日期我算算。」

「行,以後畫延安的,你可以找我,咱倆換換。我告訴你,就是這麼完蛋的,都他媽完蛋去吧。」

掛了電話,我收到短信,通知我後天就要去杭州了。李寧推開了我的門,說:「喝酒去不去?」

我說:「算了,我剛接了活,要起草稿。」

李寧扔了菸,踩了下,說:「別給她解開。」然後向大門走去。

過會兒,我聽到慧姊的喊聲,那種似曾相識的聲音,我急忙跑過去,推開門,發現慧姊被捆在床上。床單皺巴巴的,慧姊想用嘴咬那個繩子。

慧姊說:「就是個人渣。」

我站在原地。慧姊晃了晃被捆在床頭的手,我走過去,發現捆著她手的是一根鞋帶。我開始解那個扣子,盡量挪著身體不碰到慧姊。慧姊說:「他說他要帶著你出去嫖。」

扣子繫得非常緊,幾個疙瘩團在一起。我把手肘撐在枕頭上,手腕彎得厲害,頭也頂在了石灰牆上。於是我直接提起膝蓋跪在床上,腰就開始痠麻起來。慧姊的呼吸噴在我臉上,帶著自來水的味道,於是我屏住呼吸,一邊費力地扯著繩子。我的餘光看著這個不怎麼漂亮的世俗的女人,她曾愚蠢地出現在我身後,問道:「這縷煙是什麼?」

慧姊說:「你怎麼不跟他出去嫖?我什麼都知道。我知道他去哪兒,這村子亂七八糟的。」

我終於大大吐出一口氣,深深呼吸著,慧姊閉起了眼睛。

「我為什麼要跟著他來這裡呢?」慧姊說,那股自來水的味道更重了。

鞋帶解開了,我想撐起身體,但慧姊一下子抱住了我。她的一隻手伸進我兩腿中用力一抓。

我再次想起那縷煙,遮蓋了所有道路,以及南方發霉的和松節油混合在一起的味道,原來那就是普通的自來水的味道。是所有普通的事物,是「延安歡迎您」。

而貼著天花板的那扇窗戶上,站著一隻雞。牠注視著我,讓我感到又有什麼東西離我遠去了,那是一種蕭條到毀滅的感受。但我知道第二天起床後就不會有了。

當我從杭州回來的時候,發現藏獒圖的旁邊已經有一幅新畫,上面是一個藏民痛苦地伸著手,背後是一片廢墟和襤褸的人影。那不合比例的人體結構和灰灰的調子,符合所有報紙上的新聞圖片。那片煙,和我畫中的煙,用的是同一種手法。遮蓋著所有道路。

而李寧跟慧姊已經不再吵架了。因為慧姊懷孕了。

這之後,他們有了一段從未有過的平穩生活,慧姊不再覺得比別人多知道一點是重要的事,李寧也不再強調他的憤怒。奇怪的是,當他平和之後,我才多多少少理解了他的憤怒,我甚至也想打人,但也許除了自己的女人誰都不能打。

我們吃飯,然後慧姊上班,我和李寧畫畫。有時候三人一起打打撲克。

那張關於地震的油畫完成以後,李寧說他們要搬走了,在老家買了房子。我看著眼前這個我所討厭的人,以及我更厭惡的他的女朋友,他們兩人之間有了一種幸福感。那是只有在電視劇裡才能看到的一種虛假的幸福感,而我又有什麼資格判定真假呢。

但我卻有一股失落,在這個藍色房頂的骯髒村子裡,因為人們即將離開。在他們收拾完行李的時候。我問寧哥那天晚上他出去做什麼了。

他說:「我走著走著,看到了那隻雞,就把那隻雞宰了,但出門的時候我穿錯鞋了,有隻鞋沒鞋帶,雞也太髒就沒拿回來。自從你把牠放走後我就覺得不怎麼好了。你看,現在都好了。」

一縷煙

遇到李寧是在租房子的時候,當時金盞村蓋起了第一批板房,這種板房的屋頂是兩片濃郁藍色的鐵片,造價很便宜,而拆遷的時候可以因此多算一倍的住房面積。金盞村的每個人都想多拿這一倍的住房面積,於是從骯髒的每隔五十步就有一個兩立方米垃圾罐的甬道之上,連結著灰色天空的是一片濃豔如金屬的藍色。而我剛從南方的一個美院畢業,想著這裡房租的價格可以接受。

我見到李寧時,他穿了一件灰色馬甲,頭髮短而鋒利,有一個厚厚的大嘴唇。他拎著一隻雞,站在一個垃圾罐旁邊,雞爪子被一條鞋帶拴著,他的登山鞋有一隻沒了鞋帶。

「...

推薦序

暗室明眼人/黃麗群

說起來我跟胡遷有兩面之緣。2014年他來台灣參加金馬電影學院,學程結業功課是改編一篇短篇小說,因其中有我的作品,便被主辦單位找去開了場兩小時的短會。

匆匆來去,印象裡就是一群敏思閃爍的年輕人,我昏頭昏腦,瞎說一場,會後卻收到胡遷認真寫了e-mail過來討論,態度大方,應對有古典的節度。他回北京後,彼此也偶爾通信,某日他很客氣,先問能不能寄作品給我看,我答覆了,才發過來。老實說我原先沒有什麼預設,讀過卻著實吃驚:他似乎太沒有自信了,這是很好的小說,乾淨,渾然天成。他對文字這古老介質的駕馭能力可謂天造地設,每個字是似有若無的纖維,每段句子是氣孔綿韌的密絲,分分寸寸,行若無事,在你意識到以前他已捻出漫長的線索,在你意識到以前嗖一下已被捲了進去。

他不像許多人克制不住以其為鞭的誘惑,也不要喧囂抽打讀者,製造浮誇的聲響與跡象;他沉默地纏縛,沉默地收斂,絲線一點一點絞緊了勒深了,心彷彿都要裂了。

但寫出這樣小說的作者,到底是均貌似明朗的學員裡的哪一位呢?……兩年間我一直沒搞清楚,但又不好意思說出來,因為這未免太少根筋。

2016年他以中篇〈大裂〉得到台灣的BenQ華文世界電影小說首獎,因領獎再來台灣,請他喝了咖啡(飯則被小說家駱以軍搶去),才大概算認識,是從整體到細節都很清爽的年輕人,言語簡潔,帶冷澀的幽默感,眼光明澈宛如少年手心緊攢的彈珠。人不似其文。我無法理解他的寫作中為何會出現那樣極致的傷害性,就忍不住問:「為什麼你會寫這樣的小說啊……」

真是愚蠢的問題,這甚至是我自己作為寫作者最討厭遭遇(並往往顧左右而言他)的問題。但胡遷懇切回答。其實他本人的質地能夠說明很多:一個心靈如精密儀器的青年,多半會因人世各種避無可避的粗暴的碰撞,而時時震動,為了不被毀損,難免必須長久出力壓抑著位移,那壓抑的能量終要在他的寫作中,如棉花一般,雪白地爆綻了。書名「大裂」兩字或者是無意識的流露,卻也收束出胡遷作為一個創作者的內在風景,他的小說中每一抹淡到幾近透明的草蛇灰線都有繁複意象,語言平靜,一絲濫情自溺的贅肉都沒有,落在地上,望似滾珠,若去拈起,才發現是水銀,凝重荒暴能讓人從頭裂開到腳,剝掉了一身的皮。

胡遷學的是電影,他非常擅長利用人物的對話,及對話間不可見的細微波動,如牙科探針般挑出生活的疼痛神經。然而我以為影像訓練又不足夠解釋他短篇小說的魅力:這些作品的結構有時其實不太工整,但那當中的強烈能量讓技術問題的刮痕甚至不讓人感覺是瑕不掩瑜,而莫名顯得那歪斜是一種天經地義,理直氣壯了。

許多創作者,終其一生在追求這種無言中說動的境界,他羚羊掛角地恐怕自己也沒發現地輕易做到。這樣想想我都火大。

也或許可以這麼說:寫作一事之詭譎,雖存於文字,又不存於文字,更在如何魔術般介入現實中肉眼不可見的微妙間隙,胡遷帶著他松德硝子玻璃般至薄至清透的洞察,在這本小說中一次又一次演示著吹毛斷髮的天分。《大裂》書如其名,徹底是本傷害之書,每篇小說都懷抱同樣一個任何人無從迴避的問題:「我們還要活(被傷害)多久?」我可以想像它會被什麼樣的讀者排斥,讓什麼樣的人不安,我可以想像會有什麼樣的人因在這其中求其安慰與修飾不可得,而感到不滿。也可以想像它是多麼地不符合某種主流的時代氣氛與社會大義。

但我想好的創作者本來也都是這樣。生命如擁擠的暗室,他坐在當中,視線炯炯,眼中沒有蒙蔽,什麼角落都看見,不怕痛地指出來,也不因此就佯裝或者自命是誰的一道光。至於救贖或出口,那是人人各自的承擔與碰撞,若主張創作者必須為此負起責任,就是一種貪小便宜。

我不敢妄言自己多麼了解胡遷及其作品,不過承他不棄,這兩年他陸續寫了什麼,會發來給我讀一下,有時我們會在信中聊幾句,有時我工作焦頭爛額難以為繼,他也不介意。這當中的〈大裂〉、〈一縷煙〉、〈荒路〉、〈漫長地閉眼〉等都是我反覆再讀的秀異之作。然而令人比較困擾的恐怕在於,他的作品,不管放在哪一條脈絡下,哪一種已知的模板裡,都顯得不易解釋,像塊在視野中任何位置都無法嵌合的拼圖。要描述為格格不入,當然沒什麼不可以,但我以為也有另一種說法,叫做頭角崢嶸。

暗室明眼人/黃麗群

說起來我跟胡遷有兩面之緣。2014年他來台灣參加金馬電影學院,學程結業功課是改編一篇短篇小說,因其中有我的作品,便被主辦單位找去開了場兩小時的短會。

匆匆來去,印象裡就是一群敏思閃爍的年輕人,我昏頭昏腦,瞎說一場,會後卻收到胡遷認真寫了e-mail過來討論,態度大方,應對有古典的節度。他回北京後,彼此也偶爾通信,某日他很客氣,先問能不能寄作品給我看,我答覆了,才發過來。老實說我原先沒有什麼預設,讀過卻著實吃驚:他似乎太沒有自信了,這是很好的小說,乾淨,渾然天成。他對文字這古老介質的...

目錄

序 暗室明眼人/黃麗群

一縷煙

大象席地而坐

漫長地閉眼

氣槍

張莫西去了沙漠

獵狗人

大裂

婚禮

鞋帶

靜寂

荒路

傾瀉直下

羊

約會

瑪麗悠悠

後記

序 暗室明眼人/黃麗群

一縷煙

大象席地而坐

漫長地閉眼

氣槍

張莫西去了沙漠

獵狗人

大裂

婚禮

鞋帶

靜寂

荒路

傾瀉直下

羊

約會

瑪麗悠悠

後記

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。