VIDEO 漫不經心的痛苦 王天寬曾獲臺北文學獎、臺中文學獎、林榮三文學獎等獎項,是罕見利用現代詩、散文、劇本、小說四大文類都得到錢的獎金獵人。

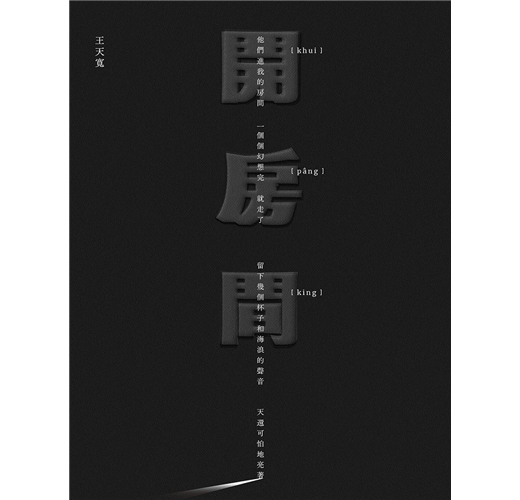

《開房間》是他第一本詩集,也是第一本書。「詩曾是我的本命。」王天寬說。「如今我提供的是一具屍體。」閱讀偵探小說的王天寬說。劇場人王天寬則表示:「打開這本詩集,你就不僅是觀眾,來做一些互動他媽的。」寫散文的王天寬今晚沒話說。

「一定要用台語發音:khui pâng-king。」王天寬一邊滑Tinder一邊強調。

王天寬是繼承多元血統的寫者,斜槓的最佳代言人。他在房間旋轉椅上,練習換檔、拉手剎車、甩尾。透過門和窗戶,推理出外面移動的景物。如果冷硬派推理大師錢德勒還在世,他會這樣形容王天寬:「他是他的房間裡最好的人,好到可以踏入每個房間。」

一旦你打開這本詩集,你就進到他的房間,或者更可怕的,他就進入你的房間。

無論如何,進來進來吧,毀壞也沒有關係。

「他們進我的房間

一個個幻想完

就走了

留下幾個杯子和海浪的聲音

天還可怕地亮著」

──〈我不在那裡〉

■他們在房間—— 在詩人乾淨無贅的語言之下,對於生活本身的思索,以及對於人的孤獨狀態的探索。──崔舜華/詩人

幽默是最高級的性感……他的詩充滿意象的力欲、生活的輕重,本源感性和外來文化的異質共生。──蔣亞妮/作家

不願輕信任何結構語言及個體言語的,思緒靈活的,繼承了多疑血統的書寫者,後設地刺探虛無,演繹出奇思狂想。──廖育正(廖人)/文字工作者

作者簡介:

王天寬。

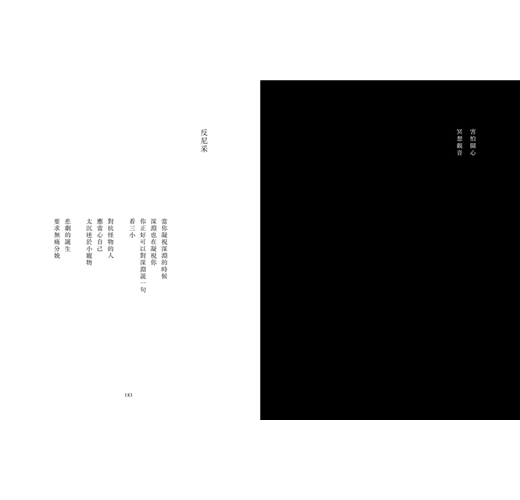

章節試閱

【內文節選一】

【內文節選一】

推薦序

一本見證人類失敗的詩集

一本見證人類失敗的詩集

作者序

【序】

【序】

目錄

序/

序/

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱 退換貨原則 。